鲍威尔、《密勒氏评论报》与现代中国

2022-07-22廖太燕

廖太燕

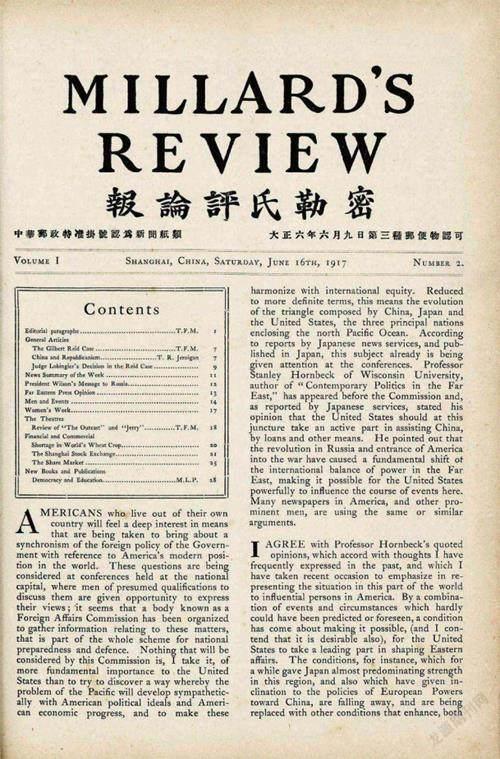

美国报人约翰·本杰明·鲍威尔(1888—1947)与现代中国关系至密,他1917年起至校友汤姆斯·密勒在上海创办的英文报纸《密勒氏评论报》(Millard's Review,后改名The China Weekly Review)充当助理编辑,接任主笔后将其发展成报道中国的最具影响力的外文媒体之一,报纸较为客观、中肯地报道、评价发生在中国的大小事件,让世界知悉中国的现状,并给予支持和援助。在他遭遇非人折磨致残后,中国新闻界发起募捐,为他的公正和勇气鼓与呼。

在《密勒氏评论报》创刊之初,密勒说过:“我们高兴登什么就登什么!”这种看似随心所欲、自由无拘的主张成就了它的独立风格,对于这一原则,密勒从未退缩过,“不像他的很多朋友,他们为了快点获得利益,不惜放弃个人的任何原则”。1922年,鲍威尔接办该报,他完美贯彻新闻专业理念,显现出明确的系统性和专业化。他出身于世界第一所新闻学院——密苏里大学新闻学院,该院首任院长沃尔特·威廉士订立了第一个记者信条,认为新闻是一种专门职业,凡与报纸所刊文章有关的人均为公众所信赖的人,不为公众服务而仅在乎私利者是背信弃义之徒;思想清晰、说理明白、正确而公允是优良的新闻事业的基础;出言不逊的人不宜从事新闻写作,必须避免被自身和他人偏见所左右,绝不能因威逼利诱而逃避责任;广告、新闻与评论应为读者的最高利益服务,求真求实的观念高于一切;新闻事业应该独立不换,傲慢、权势不能使其动摇;勇于打抱不平,不被特权者的要求或群众的吵闹所惑;深爱自己的国家,又能诚心促进国际善意,加强世界友谊。受此影响,鲍威尔尤其重视报道的客观、真实与媒体责任,也有了对《密勒氏评论报》的定位,“本报历来主张中国为独立自主之国家,而不为西欧或东瀛之附属品”。

不为母国避讳

出于新闻正义,即便在报道美商、美国与中国的关系时,《密勒氏评论报》也不吝批判,并给出建设性的建议,比如1927年披露上海美商会私自致电美国各报纸,要求美国政府武力干涉中国的原文,称此举是受沪上英国人蛊惑和贿买,引诱美国政府加入英国对华的阴谋,所幸美国未落入圈套。报纸对11名商人作了批评,指责他们几乎使美国陷入阴谋之中,提议为了监视此类奸商,保护正当商人的商业利益,必须设立监察加以约束,避免愚妄的行为再度发生。《提高美国商业的信誉问题》一文揭露部分美商的不法行为,指出许多依靠投机倒把发达的美国人到了上海继续从事商业诈骗,利用皮包公司骗取巨额利润,大赚一笔就卷款逃亡,严重损害客户的利益,对美国的声誉造成恶劣影响。报纸主张对他们加以制裁,同时制定法律法规限制他们的胡作非为。

报纸对美国关于中日美关系的处理有过批判,比如指责美国一度把战略物资——废铁卖给日本,日本铸成武器轰炸中国平民,给世界带来巨大灾难。他强调要正确地处理中美关系,比如在《中美关系存在的危险》一文中提到两国关系近来疏远了,原因是美国新颁布《美国中立法》,目的是不让美国卷入欧洲战场,却给自美国建国以来就与之保持友好关系的中国造成严重危机;支持该法案的个人或团体似乎保持了世界和平,其实恶化了中美关系,美国政府对远东事务的不作为和不发言是在不了解现状的基础上出台的,如果美国民众了解中国及远东的真实状况,一定不会同意此法的通过,不会为美国的行为开脱。报纸秉持正义之心,主张美国应当支持中国人抗日,旗帜鲜明地反对绥靖政策。例如,在论及罗斯福在第三任就职宣誓中谈道,美国要放弃利益去保护英国、中国、希腊等国家的民主和自由,这些国家“千千万万的人民想重新回到他们对国家表示忠诚的那一天”,而“通过关键的海上桥梁,大量的军用设备和食物将会送到那些为正义而战的国家”,只有实际的帮助能够让饱受战争之苦的人民站起来打倒侵略者,重获自由。美国民众已经意识到这些国家的严重状况,希望团结一致共同支持打败侵略者。报纸称赞美国对中国的支援,例如,《中国得到了美国的贷款 日本对此表示关注》一文提到美国外交关系委员会通过扩大进出口银行资金的决议,中国可以获得两千万美元贷款。款项虽少,却是美国终止与日本贸易条约后对远东事务做出的第一个重要举措,给中国新的贷款不只是对中国经济上进行支持,重要的是表达某种政治暗示:美国明确支持中国,反对日本的东亚“新秩序”。中国非常欢迎美国的贷款,但希望额度提高至七千五百万美元,因为中国抗日既是为中国而战,也是为世界而战,足够的财物便于中国进行重建和抵御日本侵略。报纸对中美关系作了客观理性的分析,不时有事实的披露和无情的批判。

敢为正义直言

海伦·斯诺说过:“从1932 年日本军队侵略中国开始,斯诺、鲍威尔和我就用笔和纸向日本宣战。”早在1917年,鲍威尔就深入地介入关于中日关系的报道,是年就日本提出的“二十一条”,他首次前往北京采访。之后,但凡中日间有大事发生都能见到鲍威尔的图文作品,例如,1931年他关注九一八事变,揭露日本的阴谋,被日军永久禁止到东北采访,又如1935年他与斯诺夫妇到北京采访报道一二九运动等。《密勒氏评论报》陆续发表文章探讨中日关系变化、日军侵华过程,揭露日军阴谋,涉及政治、经济、军事、铁路和矿藏等领域,例如,《论日本兵在华北之行动》一文揭开日军侵华的新計划和新战略,日本以援助中国、取缔反日活动为名攫取中国的主权;以政治经济互相合作为名,要中国正式承认“满洲国”;国民党的华北政策导致严重后果,“对于华北独立政府之允诺,等于同意日本对于中国其他部分亦同样管理”。《日本侵略华北之军事准备》一文指出,日本控制东北后,每一次的占领都重视修筑汽车路、架设军用电话、建筑飞机场等侵夺的准备工作,并介绍这批交通网络。《日本侵占华北之最近措施》一文认为,日军为了进一步扩张,既监视中国海关缉私巡船,甚至要求撤销,又在中国沿海地带扩张驻军势力,在华北设立特殊银行以操纵金融市场。这些报道屡屡揭露日军的狼子野心和侵略中国的缜密筹谋,详细的数据和精到的分析令人信服。

进入全面抗战阶段,《密勒氏评论报》所刊日军侵华的时事稿件愈见频密。据统计,从1937年7月10日至1941年12月6日共231期,数千篇社论和专文基本都与中国抗战有关,读者来信专栏亦涉及相关内容,其中以揭发日军暴行的报道和评论尤其震撼人心。例如,1938年1月1日发表的震惊中外的《向井和野田两位中尉怎样超过谋杀定额》记录侵略者的暴虐,《东京日日新闻》一则消息无意间透露了日军进行了大屠杀,军官向井敏明和野田毅有过一场杀一百名中国人的比赛。该文评述日军比土匪更狠毒、无耻,土匪只是劫掠,而日本兵将整个南京城祸害到几近瘫痪,进行着烧杀抢掠的狂欢。1937年11月,日军对苏州的轰炸造成“万民流徙尽倾家”的惨状,次年2月报纸刊出评论指出:城中仅有的几个工厂已经被炸毁,商业机构完全解体,30万居民只剩下1万人,整个城市奄奄一息地趋于灭亡,要恢复旧时繁兴至少要几十年时间;每个家庭都遭到不速之客的光顾,细软被抢走,笨重的家具被捣毁,甚至连门窗都被搬走了;男人白天行路时值钱的东西被搜光,女性则无论老幼不敢出门,人间天堂变成鬼怪地狱,这里没有法律,没有秩序。同年10月的一篇社论再次谈到苏州:“十一月的第二个星期日,日机开始向苏州市区投掷高爆炸性的炸弹,于是美丽古雅的苏州城内31万居民——年老的、年轻的、残弱的,面对着令人恐惧的野蛮势力,成了无法挣扎的可怜虫。巨大的炸弹从天空撞击而下,猛烈轰炸,肢体、尘垢、砖头和泥灰,不断飞腾,好像一道道瀑布,这真是骇人的景象!恐怖、疯狂的场面使我不敢正视,不敢留恋,日机整天在头上翱翔着,投下死亡的礼物。”日军不断否认所犯下的滔天大罪,而《密勒氏评论报》的报道击破他们的谎言,为中国争取了国际舆论的同情和支持。

除了揭发日军对中国资源的掠夺、对中国经济的摧毁、对中国城乡和平民的攻击,《密勒氏评论报》也报道日军的文化殖民策略,他们推行奴化教育使中国人在心灵上臣服,以强制修改中国教科书、控制报紙和文化组织等手段培养“协日者”。为了扩大资讯来源,报纸会转摘其他报纸的新闻,比如对李斯德刊于《基督教世纪月刊》的关于日本在东北种植鸦片的调查《日本毒化东北之真相》作了摘录和评价。在文字报道之外,报纸也刊出现场照片,比如“日本军阀的‘杰作’——中国人头展览会”由九个人头并排组成,让人触目惊心,平添家国仇恨。

在揭露日军罪行的同时,《密勒氏评论报》亦刊文提升中国人的心气,例如,《日本决不能征服中国》一文指出,日本吞并朝鲜、中国台湾和东北地区,却无多少保障,这些地方随时可能起来反抗,因为:①日本只有一点点文化和文明值得“属民”羡慕与敬仰,它的传统文化源自中国,近代科学文明则模仿西洋;②日本的统治手腕是拙劣的,不满的情绪弥漫在这些地区;③日本的财源不足以征服中国这样的大国;④其他列强为了利益会阻止日军的行动,中国本身也在努力进行有效的抗争。日本是愚蠢的,缺乏建设近代帝国的智力,战争让它陷入可怕的混乱,穷凶极恶的暴行激发中国人有力的愤恨,造成精神信誉的破产,而其国内的情形并无改善,政治倾轧、社会不安和经济恐慌不断加重,即便暂时不崩溃,总有一天会爆裂。过去九个月的表现证明中国是不可征服的,它不仅能打,而且会打,中国人与政府的抵抗意志强烈,他们坚定地预备着长期的斗争,政府获得政治上的团结和民众的信任与拥护,这是以前从未有过的。

鲍威尔与《密勒氏评论报》的作为引起国际舆论对中国抗战的重视,也招致日伪的嫉恨,他先是幸运地躲过暗杀,又被列入驱逐出境的记者名单。太平洋战争爆发后,鲍威尔被捕,报纸遭日寇查封,他在监狱遭受折磨,双足致残,至1942年美日交换战俘时得以回国,不得不作了截肢手术。

敏于展示真相

《密勒氏评论报》对中共和红色政权的报道、评说经历三个阶段:从1930年起以“特殊稿件”等名义刊出一批谈及红军的动向、共产主义理论的探讨和共产国际介入等议题的文章,不免讹误、粗浅或语焉不详;随着埃德加·斯诺入职该报,一切有了变化,它与中共缔结奇妙因缘;从抗战胜利至1953年停刊,它在小鲍威尔的主持下左翼化,被纳入中共的外宣话语体系之中。

以第二个阶段为例,1936年历经艰难前往陕北作了四个月采访的斯诺,将他与毛泽东的对话和对延安的观感撰成Interviews with Mao Tse-tung,Communist Leader(《毛泽东访问记》)寄给《密勒氏评论报》,于是年11月14日发表,并登出大幅照片一张,这是国际媒体首次公开发表关于毛泽东的身世、相貌、言论和革命认知的直接报道,震撼了世界,引发强烈反响。刊于《上海周报》的译本就注明“译自The China Weekly Review January 13 1940”,而刊在《燕大周刊》1936年第7卷第17期的《毛泽东访问记》配有“译者按语”:“本篇译自《密勒士评论》七十八卷十一及十二两期,为施乐(Edgar Snow)氏所作。作者是英美数大报纸的驻华记者,也曾作过本校新闻系的讲师,倘就源于日本帝国主义的步步进攻所引起的我国内政说,恐怕我们目前耳目所及的语音和言论,国共两党的合作要算叫得最行时,不但较比中立的民众有这样的希望和要求,即是像孙科、何香凝、宋庆龄等中委,和站在剿共最前线的东北军领袖也莫不请求中央对合作问题速作考虑。我们以为国共合作的问题,倘能拿成见来忖度的话,在中国还有什么成见能比政见的绝对不同者和多年的生死敌人更深呢?本篇对共党方面有关合作问题的态度,意见和条件都记述颇详,我们以为很足以供给我们一些研究合作问题的重要材料,至少在我们看不到别的记述的现在,它是值得介绍的。”这篇记录十分珍贵,展示了全面抗战前夕中国共产党人运用马克思主义原理科学分析愈演愈烈的抗战形势,提出在国际国内建立和开展广泛统一战线的必要性和可能性,而毛泽东所明示的中国人民必须坚持持久战的战略思想,抗战可能遇到的困难和光明前途的认知,为时代和社会带来新思维。数年后,再到延安的斯诺又与毛泽东长谈,会见记录仍然刊在该报,而它还全方位地展现过长治解放区等特殊区域中民众和中共军队的日常生活。

1938年3月26日,《密勒氏评论报》登出一篇关于《西行漫记》(署名H.H.)的评价,斯诺读后写了回应文章,谈到H.H.的观点与自己的观点区别很大,H.H.在表述时将两人的意见混杂在一起,导致读者无法区分,例如H.H.表达的观点有:联合战线是共产党的没落和投降;共产党已经放弃社会革命的斗争;中国共产党被本国的和国际的领袖出卖了;现在的抗战不是争取独立的革命战争,而是出卖在痛苦和堕落的新深渊中探寻究竟的中国民众。斯诺声明自己的结论与这些观点截然相反,并一一加以辩驳,他希望评论者能客观、公正地评价己作,不必认为它的价值远超《中国的苏维埃》《中国红军行进》等著作。

影响巨大的“中国名人录”是《密勒氏评论报》最具特色的栏目之一,多次介绍过中共高层,分别是1938年1月1日的朱德小传、1月15日的彭德怀小传、1月22日的毛泽东小传、2月5日的周恩来小传、2月12日的林彪小传,中共最重要的政治人物和军事领袖第一次在英语世界集体亮相。报纸登载过八路军在前线抗击日军的图文,给予这支军队顶高的赞誉,又描绘军中的特殊群体——“小鬼”,谈到他们的过往经历、生活现状和日常习性等。总之,该报在宣传中国共产党的抗日救国政策和塑造共产党人的形象上具有关键而深远的历史意义,长期的新闻封锁和失实报道导致大家对根据地生活和共产党人缺乏了解,该报客观、及时、权威的报道,抱持的同情态度,起到动人的宣传效果。

通观《密勒氏评论报》所刊报道和评论,鲍威尔实践的新闻专业理念,力图不偏不倚的如实报道、客观公允的全面评说。当然由于国别身份、认知视角和话语体系的限制,难免有误判或误读,这是跨国媒体所无法回避的。

鲍威尔的厄运与中国民众的应对

1942年9月29日,在江西赣州出版的《正气日报》刊出特派记者刘玖撰写的“特稿”《我们要援助鲍威尔》,指出英文刊物《密勒氏評论报》虽远在上海出版,但读者并不陌生,因为后方报纸杂志常常摘录其中见解正确的评论。抗战前,该报就是权威刊物,是欧美人士了解远东问题的重要窗口。上海成为“孤岛”后,媒体遭遇苛刻的限制无法发挥力量,而鲍威尔突破障碍,为公理正义呐喊,受到迫害依然不改初衷。该报有如此光荣的地位和历史就在于他秉持公正、客观的态度,让文字产生无限的力量,这种不顾自身安危的自发写作博得国际社会的一致赞扬。后来鲍威尔上了“黑名单”,被投入监狱,报纸停刊了,财产抄没了,又被打致残。美国新闻报章学会乃有倡议,谈及未得到及时救治的鲍威尔情况不容乐观,鉴于他在新闻界的崇高地位和世界性的声誉,特别成立鲍氏基金助他渡过难关。鲍威尔的勇气和美国新闻界的温情让中国同人感动,抗战以来中国新闻界牺牲受伤的人员不少,也有国际友人为此付出惨痛代价,因此国人不仅要同情他遭遇的伤痛,也要感激他为中国的自由而奋斗。中国新闻学会近日号召全国新闻界发起捐助,引起强烈反响。国人踊跃捐款,虽然兑换成美元似乎很少,但我们的立意在精神而非物质,正遭受侵略的中国国力薄弱微小,却要展示出无穷的精神力量,让鲍威尔知道广大民众惦记着这位与中国感情深厚的好朋友。

同日,《正气日报》副刊《新地》第245期刊有学者曹聚仁的文章《“密勒士评论”——鲍威尔先生》,文中指出上海有几个著名的西文报纸,由于欧美人对东方文化存在隔阂,总是戴有色眼镜看待中国,评论难言中肯,只有鲍威尔主持的《大美晚报》以策励的态度进行报道,虽然他脱离该报,这种风格仍旧延续下来,对抗战以来的战事新闻报道始终正确。“密勒士评论”成为远东问题的权威并非偶然,原因在于鲍威尔理解中国、同情中国,他用远大的进步的眼光看待近年中国的成就,摆脱种族偏见,避免停留在“辫子”“小脚”“鸦片”层面的印象,以真正的新闻记者的立场报道中国社会经济动态,政治主流伏流的交替,并在惋惜之中寄寓鞭策之意。即便面对日本的侵略,中国落于下风,他并未失望,反而不时指斥日本的侵略政策;上海成为“孤岛”后,他坚持正义,使工部局在特殊的环境中保持中立。这位刚正不阿的报人成了敌人的眼中钉,落入敌手后遭受苦难,我们应该向这样的外国友人致敬。

此前,正气日报社就在酝酿为慰劳鲍威尔举行义卖活动,并在9月28日刊出呼吁书,指出在上海所有的英文报纸中,《密勒氏评论报》是最有正义感的,它不时向敌人作无情的攻击,盟友鲍威尔不屈不挠地与邪恶势力作战,受尽折磨。为了向他表示敬意、声援他的行为,本报计划于10月1日,即报纸周年纪念日,举办义卖活动,请本报读者以及全国人民伸出温暖、正义、同情的手来安慰这位战友,慷慨地捐献慰劳金,或通过购买报纸作为捐助的方式完成这次活动。1942年10月1日《正气日报》在最显眼的板块,即版头左旁刊出《本报响应募集鲍威尔先生慰劳金启事》:“上海英文《密勒士评论周报》主笔鲍威尔氏从事新闻事业逾二十年。初办《大陆报》,继创《密勒士评论周报》,九一八以后主持正义,痛斥倭寇。八一三战起,氏对敌寇种种暴行抨击尤烈,致深遭敌嫉视,至太平洋战事爆发,孤岛沦陷,遂落敌手,惨酷虐待,无所不至。最近氏始脱险,返美治疗,但已孱弱不堪矣。华盛顿联合记者会及新闻团体正发起慰劳,陪都各界及中国新闻学会亦发起募捐,现此项运动已波及全国,本报为响应募捐鲍氏慰劳金,特正告于本报读者,希踊跃献捐,共襄义举而张正气,认捐不在多少,亦聊表我人对此盟国战友之敬重耳。”启事连续刊登四天,提供两个捐款寄交地点。11月8日,报纸刊出《本报募集鲍威尔先生慰劳金结束启事》,谈到发起募集以来大家踊跃捐献,至活动结束共收到4595元,已经全数电汇中国新闻学会转交鲍威尔,并公布了捐助人、单位和每笔数目。

国内各新闻团体或新闻类院系也踊跃响应,例如燕京大学新闻学会登出募捐启事,谈到鲍威尔办报言论公允,同情我国抗战,抨击日寇的暴行、揭露日寇的内幕,遭到忌恨,财产被没收,人被拷打致残,“我国新闻界人士,深仰鲍氏之人格伟大,及其对我国之贡献,得知鲍氏之遭遇后,乃发起为鲍氏捐款。以响应美国新闻界,国内各界亦纷纷响应,风起云涌。本会同人为表示响应此举,除由会员自动捐款外,并大声呼吁,希望校内外同学师友,慷慨解囊,共襄义举”。在媒体或机构的接力之下,全国掀起一阵为鲍威尔捐资的风潮。

鲍威尔为特殊时期的中国报道贡献无数心力,几乎付出生命的代价,而作为西方各国了解中国发展变化的重要窗口,《密勒氏评论报》记录现代中国数十年波澜壮阔的起伏,尤其是关于国民革命、农民革命和反抗日军侵华等内容的报道映照出中国人民为了民族国家的独立、解放和富强不懈奋斗的顽强精神,为塑造中国国际形象起了重要作用。报纸的正面记录以及鲍威尔等对欧美各国对华政策的批评让困窘中的中国和中国人民得到来自世界的同情和资助。此后,鲍威尔又捐资设立奖学金嘉奖密苏里大学研究中美关系方面成绩最好的学生,而中国民众也未忘记他,在他遭遇困厄后积极应对、给予支持,表现出感激、互助的优良品格。

责任编辑 / 马永义