共产党员的模范白求恩

2022-07-22赵小成

赵小成

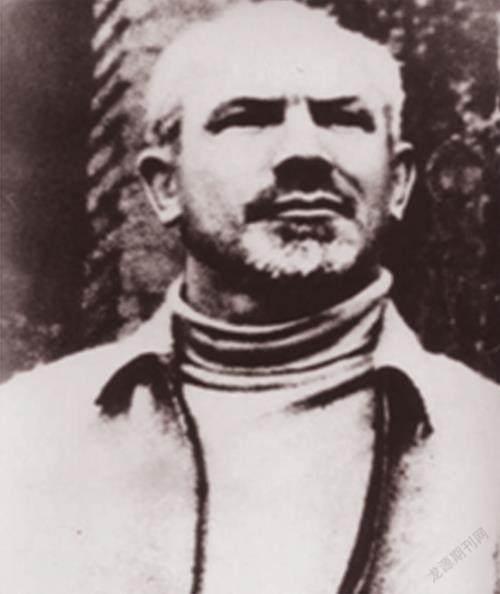

诺尔曼·白求恩,1890年3月4日,出生于加拿大安大略省格雷文赫斯特镇的一个牧师家庭。父母是虔诚的基督教徒,祖父是当地有名的外科医生,受其影响,白求恩从小立志学医,并于1916 年毕业于多伦多大学医学院。整个青少年时代,白求恩的家境一直不好,为了生活和求学,他卖过报纸、当过轮船侍者、做过烧火工、当过伐木工人等。童年的生活经历造就了白求恩日后的坚韧品格和坚强意志。

1937年中国全面抗战爆发后,为了援助中国人民的抗战事业,白求恩受加拿大和美国共产党派遣,携带医疗器械及药品,一行三人,于1938年1月从加拿大出发,几经辗转,最终在3月底抵达延安,从此开启了一段和中国军民艰苦抗战的岁月。白求恩在中国战斗生活了1年7个多月,最终也长眠在他钟爱的这片热土上。他全心全意为人民的高尚品格和国际主义精神、对技术精益求精和对工作高度负责、毫不利己专门利人的品格,给人们留下了深刻印象,也深深影响着我们,对我们今天继续弘扬革命精神,毫不动摇地沿着第二个百年奋斗目标阔步前进,书写新的宏伟篇章,具有很强的激励和推动作用。

有着国际主义精神、担当精神的模范

白求恩曾两次作为战地医生参加过第一次世界大战,后来因为感染了流感离开军队。在1936年,当德国和意大利武装干涉西班牙革命时,白求恩毫不犹豫地放弃了个人事业奔赴西班牙,和西班牙人民战斗在一起,把自己置身于炮火连天的战场。

1937年日军挑起全面侵华战争,白求恩无比愤慨,决定前往中国,支持中国人民的抗战事业。在延安,白求恩发现了一场理想中的革命以及革命中的人们,“在这里,无论地位高低,人人都是平等相待,人们都有一种勤奋向上的精神,相处非常友好”。白求恩兴奋地在日记中写道:“在延安,我见到了一个崭新的中国。街上一片蓬勃的气象,来来往往的人们,好像都知道自己是为什么目的而奔忙。”这种革命理想主义的美好情景,与他在1935年对苏联社会主义制度优越性考察形成的认识相一致,这也是他为什么义无反顾地选择加入共产党的原因之一。到延安的第二天晚上,在凤凰山的窑洞里,白求恩从贴胸的上衣口袋里掏出加拿大共产党员的党证,足以说明这位国际主义战士的赤诚。毛泽东对白求恩的行为给予了高度评价。考虑到前线很危险,任务很重,生活条件很差,因此毛泽东邀请白求恩留在延安,主管八路军边区医院。白求恩却予以婉拒,坚持要求到抗战的最前线。“我敢说,如果立刻动手术,这类伤员中的百分之七十五,一定可以复原。”他还说,“我不是为了享受生活而来的,什么咖啡、嫩牛肉、冰淇淋、席梦思,这些东西我早就有了!但是為了理想,为了信念,我都抛弃了。现在需要照顾的是伤病员,而不是我。一个军医的战斗岗位应该是离火线最近的地方。”1938年6月,白求恩抵达晋察冀边区。

无论是在西班牙还是在中国,白求恩都义无反顾,无私奉献着自己的一切。是什么让已过不惑之年的白求恩,放弃在加拿大行医的优厚待遇,投身西班牙内战?又是什么让白求恩在一年之后再一次抛下一切,奔赴遥远的中国,加入中国人民反抗日本法西斯的战争?这与他身上具有的博大胸怀、担当精神和国际主义精神有着莫大的关系。也正是凭着对理想世界的向往和追求,他才能无惧战争的硝烟,无畏生命的考验,踏上了艰难的西班牙之路,虽然逗留的时间只有8个月,但在这短暂的时间里,就已经铸就了他勇毅无畏的品质;也正是这种深入骨髓的坚持和对战争阴影下苦难人民的悲悯,他才能在国际法西斯势力猖狂肆虐的关键时刻,毅然地舍弃自己优越的生活条件,摒弃自己的名誉地位,英勇地奔赴中国反法西斯的战场。白求恩曾说:“我拒绝生活在一个充满屠杀和腐败的世界里,我拒绝以默认或忽视的态度,面对那些贪得无厌之徒。这个世界只要还有流血的伤口,我的内心,就一刻不得安宁。”正是因为他认识到,阶级剥削和压迫是造成劳苦大众贫病交加的社会根源,所以他毅然投身世界共产主义运动中,用自己的医术为无产阶级的解放事业作贡献。毛泽东在《纪念白求恩》一文中说:“一个外国人,毫无利己的动机,把中国人民的解放事业当作他自己的事业,这是什么精神?这是国际主义的精神,这是共产主义的精神。我们每一个共产党员都要学习这种精神。”

对技术精益求精、对工作极端负责的模范

在美国底特律开诊所时,他经常为穷人免费看病。1934年,随着经济形势的恶化,他越来越清楚地认识到社会的不平等对救助穷人的局限性,成为第一个提出建立公共医疗制度的人。1936年,白求恩创立了蒙特利尔人民健康保障组织。这个组织由100名医生、护士、牙医和社会工作者组成,为最需要医疗救助的人提供帮助。

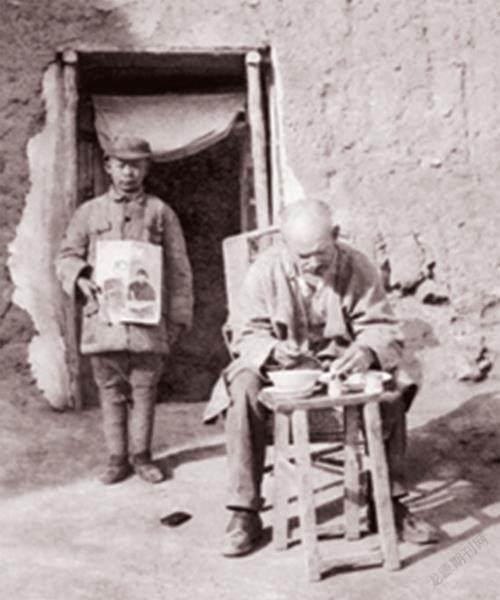

在西班牙战场上,白求恩看到流血过多的伤员急需输血,但在当时的年代,需要输血的伤员得等上几个小时或者几天,才能被送往远离前线的医院,经常在途中因为失血过多而死去。为此,他对输血进行了很多探索性的工作,并发明了世界上第一个流动血库和输血技术,它可以储备为500个人进行包扎和做100例手术所需的药品和器械,这项技术大规模地应用于战场,挽救了许多伤员的生命,开创了战地输血的先河。在晋察冀边区,白求恩看到医疗条件差,医生水平低,战士得不到妥当治疗,十分焦急,决心创建一所正规医院,进行教学,培训医生。1938年9月,晋察冀边区第一所“模范医院”落成,白求恩发表了热情洋溢的演讲,他说:“在一切的事情当中,要把病人放在最前头。倘若你不把他们看得重于自己,那么你就不配在卫生部门工作。”一次,他看到一个医生用手术刀削梨吃,立即把他推出手术室。一个医生用错误的方法给伤员上夹板,白求恩一把拿过夹板,重新给伤员上,然后说:“如果在战场上犯这样的错误,无异于是对伤员的第二次伤害。”之后,他又耐心地给那位医生讲解为什么要这样上夹板,并演示操作要领。

为了改善医院的医疗条件,白求恩发明了大量的医疗器械,改进手术台,组织“志愿输血队”,创办“特种外科医院”。刚到晋察冀军区的时候,他就跟聂荣臻建议创办卫生学校,聂荣臻请他当校长,白求恩却婉言谢绝了。他说:“我是医生,要到前线抢救伤员,不能拴在后方,但我可以为办学校做点具体的事。”利用战争间歇,他编写了《战地救护须知》《战伤疗治技术》《初步疗伤》《消毒十三步》等教材,并向学校捐献了显微镜、小型X光机和相关医学书籍。为了适应战争环境,方便战地救治,他根据游击战争的特点,组织战地流动医疗队出入火线,并组织制作了药驮子和换药篮。药驮子可装100次手术、换500次药和配制500个处方所用的全部医疗器械和药品,被人们喻为“马背上的医院”,而换药篮则被称为“白求恩换药篮”。

由于艰苦的生活条件,加上营养不良和过度劳累,白求恩的健康状况越来越差,背驼、视力差、牙齿松动,并且患上慢性咳嗽。他也曾计划回加拿大治疗,因实在不忍离开那些急需抢救的伤员而一再推迟行程。

白求恩对工作高度地负责,对伤员总是给予无微不至的爱护。“我们要百倍地爱护他们,宁愿让自己累一点,饿一点,也不能让他们受痛苦。”他常把布鞋拿给伤员穿,自己穿草鞋,甚至打赤脚,在医疗和培训中,他要求所有的医护人员都要像他一样对伤员极端负责、对医术精益求精。他常说:“一个战士,在前方奋勇杀敌,负了伤来到医院治疗,我们如果对他不负责任,就是对革命不负责任。做医务工作必须严肃认真。因为这关系到伤员的健康和生命。”正是因为他“极端的负责任”,所以在很短的时间里,白求恩的名字和事迹就广为传扬,成为战士们心里的“保护神”。正是因他对伤员极度地关心和爱护,伤员们常说:“做白求恩的病人是幸福的。”

毫不利己专门利人、对同志对人民极端热忱的模范

白求恩到达晋察冀前线时,正是中国抗日战争最困难之际。在日伪军的军事进攻和反动派的经济封锁下,根据地生活异常艰苦。但他并未在吃饭穿衣住宿上有过什么要求,把自己完全当作八路军的普通一员,战士吃什么他就吃什么,战士穿什么他就穿什么,战士住什么他就住什么。一到军区后方医院,他便马不停蹄地赶赴30多公里外的晋察冀军区后方医院,用一周时间对520多名伤员逐一检查,用四周左右时间为147名伤员做了手术,短时间内许多重伤员恢复健康重返战斗一线。他立下规矩,凡是各路重伤员送到医院,不管什么时候,哪怕他休息了也一定要通知他,由他亲自检查、亲自手术。他在担任晋察冀军区卫生顾问时,毛泽东特意嘱咐聂荣臻,每月要发给白求恩100元生活津贴。白求恩得知消息后,立即给毛泽东写信,他说:“在其他大夫每个月可以领一元津贴,司令员一个月五元津贴,我接受每月一百元的津貼巨款,是不可思议的”“我谢绝每月一百元津贴。我自己不需要钱,因为衣、食一切,均已供给。该款如系由美国或加拿大汇给我个人的,请留作烟草费,专供伤员购置烟草及纸烟之用。我本人若需少许款项,当随时向此间司令部支取。”1938年8月21日,白求恩在给加拿大友人的一封信中,对他身边的中国战士作了这样的评价:“他们把我当作一个国王般的同志,给予各种无微不至的关怀和难以想象的礼遇。我能与这些同志相处和一起工作,真是莫大的幸福……这里能找到人们称为共产主义领导阶层的同志——布尔什维克。沉着、稳重、英明、有耐心;具有不可动摇的乐观主义精神;温雅而又无情;爱憎兼有,大公无私,意志坚定;愤恨时绝不宽赦,而仁爱的胸襟又坦荡得足以容纳下整个世界。”为了第一时间抢救伤员,白求恩率领医疗队常常将手术台搭在最前线,虽然他知道这样会有生命危险,但是为了能够及时手术,还是一次次地这样做。

在工作中,白求恩更是殚精竭虑,恪尽职守,一心扑在抢救伤病员和八路军的卫生工作建设上。工作繁忙不叫累,生活艰苦当为乐。“不吃饭,不喝水,不休息”是白求恩一刻不停歇给重伤员做手术时的常态。他曾40多个小时没合眼,在敌人的炮火下,镇定自若地做完71台手术。在1938年日军扫荡中,他在6天内医治120多名伤员,做了100多台手术。1939年4月中,白求恩创造了69个小时完成115台手术的奇迹。当他实在累得坚持不住的时候,也不轻易让别的医生替换他,而是经常会使用冷水清醒法,叫人提一桶冰冷的水进手术室,一头扎进水里清醒一下,很快又继续手术。他也曾率领医疗队行进1500里,实施315台手术,救治伤员达1000多名。这也印证了他常说的一句话:“我是来工作的,不是来休息的,你们要拿我当一挺机关枪使用。”

1939年10月,白求恩原本要回国为抗日根据地募捐,但日寇以两万多兵力对冀西山区发动冬季“扫荡”,白求恩推迟行期,率领医疗队奔赴战斗的最前线。10月下旬,他在河北省涞源县摩天岭战斗中抢救伤员时,为了弄清骨折情况,他将左手伸进伤口探查时,中指不慎被碎骨划破。在后来的一次手术时,手套不小心被手术刀划破,带伤的手指受到感染。即使这样,他仍然不听劝阻,顶着39.6℃高烧和伤痛,一如既往地超负荷工作。直到生命的最后一刻,他才用颤抖的手写下遗嘱,短短的不到600字的遗言,有一半以上都与中国人民的抗战事业、医疗事业有关——“每年要买250磅奎宁和300磅铁剂,专为患疟疾病者和极大多数贫血病患者。千万别再往保定、平、津一带购买药品,因为那边的价钱比沪、港贵两倍……”1939年11月12日凌晨5时,伟大的国际主义战士、中国人民的亲密战友白求恩同志逝世,享年49岁。

12月1日,延安各界在中央大礼堂为白求恩举行了追悼大会,毛泽东送了花圈,题写了“学习白求恩同志的国际精神,学习他的牺牲精神、责任心与工作热忱”的挽词。吴玉章代表党中央致哀悼词,他高度评价道:白求恩同志能有这样伟大的国际主义精神和光荣的工作成绩,是加拿大优秀共产党员的代表,他的这种国际主义精神、牺牲精神应为大家所学习的。12月21日,毛泽东饱含深情地为八路军政治部、卫生部编辑的《诺尔曼·白求恩纪念册》专门撰写了《学习白求恩》一文。他号召全党“每一个共产党员,一定要学习白求恩同志的这种真正共产主义者的精神”“我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人的能力有大小,但只要有了这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。”

虽然白求恩在中国救死扶伤只有短短的1年7个月时间,但白求恩这个名字早已镌刻在中国人民永恒的历史记忆中。当毛泽东在延安杨家岭的窑洞里写下《纪念白求恩》一文,阐述中国共产党人的价值观时,从那时起,白求恩之于中国社会,就早已超越了个体的生命价值,他的国际主义情怀、担当奉献精神、对人民极大的热忱、将理想付诸行动的勇气以及令人钦佩的职业操守,对我们今天而言,仍然具有十分重要的价值引领、精神激励、实践动力。正如新西兰作家、诗人路易·艾黎赞颂的那样,白求恩“恰是一盏明灯临照世界”,永远值得敬仰和学习。白求恩成为共产党人价值追求的永恒丰碑,跨越时空,历久弥坚。如今,我们缅怀白求恩同志,弘扬革命精神,是传承的必然,也是现实的需要。1944年11月12日,《解放日报》发表了纪念白求恩逝世五周年的文章——《为人民的精神》,文章指出:“但他最感动人,而且因为这种感动而使得一个人或一件工作改变旧观的,是他那种爱人民、为人民服务的精神。”“‘一切为人民’,这正是白求恩的国际主义精神的内容。在他,是没有国家的界限,没有种族的界限,甚至于没有彼我的界限,他的界限是正义与非正义,人民与法西斯。他就是把自己的一切,连生命在内,献给了全世界一切反对法西斯的人民。”宋庆龄曾在她给加拿大作家泰德·阿兰和塞德奈·戈登的传记体小说《手术刀就是武器:白求恩传》所写的序言中,称白求恩是这样一种人:“他们以惊人的忠诚、决心、勇气和技能完成了那个时代放在人人面前的重要任务……他曾在三个国家里生活、工作和斗争——在加拿大,他的祖国;在西班牙,各国高瞻远瞩的人士曾成群结队地去那儿参加人民反抗纳粹主义和法西斯主义的黑暗势力的第一次伟大的斗争;在中国,他曾在这儿协助我们的游击队,在日本法西斯军人自以为已经被他们征服的地区,夺取并建立了民族自由与民主的新根据地,并且协助我们锻炼出终于解放了全中国的强大的人民军队。在一种特殊的意义上,他属于这三个国家的人民。在更广泛的意义上,他属于和对国家对人民的压迫进行斗争的一切人。”

习近平总书记在《之江新语·做人与做官》中倡导:“就像毛主席当年号召共产党员的那样,把自己培养成‘一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人’。”两代领袖,对同一个人,同一精神的弘扬和倡导,足以说明这种精神经久不衰、历久弥新。如今,站在新的历史起点上,我们党既担负着实现中华民族伟大复兴的历史使命,也担负着构建人类命运共同体的社会使命。值此关键时期关键起点上,需要我们每一个人,尤其是共产党员同志,都应传承和发扬白求恩这种精神、这种作风,着力提高担当能力、服务本领、为民情怀,“努力要为人民做更多的工作”。

责任编辑 / 陈 洪