冀鲁官话乐陵方言“了”再议

2022-07-03尹海良

摘 要:汉语“了”高度复杂,既往研究以普通话为中心,方言成果较少。无论是在语义虚实、语音与语法功能分化方面,还是在交互主观性方面,乐陵方言“了”都较有特色。其语义保留了动词用法,部分实义从词汇层面降级为词内成分。其口语读音存在[liau55]、[li?]、[liou]三种主要形式,形成较为严格的“语音—语义—语法”功能配列,彼此之间难以转换。乐陵方言句尾“了”的辖域为整句,体现出鲜明的沟通言听双方的情感倾向,即具有交互主观性。

关键词:乐陵方言;“了”;主观性

乐陵市地处鲁西北,其方言属于冀鲁官话。它处于山东方言的西齐片,德州方言的东片,在方言特征方面,与河北沧州东南部有许多共性。与普通话相比,乐陵方言中的助词“了”存在很大差异,其中,在语音表现形式上更加明显一些。尹海良指出:“整体上看,普通话中‘了的语法意义在乐陵方言中都能找到相应的匹配形式,但反过来,乐陵方言中用‘了及其变体表现的语法意义在普通话‘了上却并非都有体现。”[1]关于普通话“了”的研究,取得了丰硕的成果,如卢英顺[2]、李铁根[3]、吴凌非[4]等学者的探讨,刘勋宁更是发表了一系列相关成果[5]-[8]。这些研究主要立足于语法形式和意义的统一,特别是如何区分

“了1”和“了2”的问题。乐耀的《从人称和“了2”的搭配看汉语传信范畴在话语中的表现》,是较早进入话语层面进行动态研究的力作,作者通过定量考察,“发现‘了2偏爱出现在与话主第一人称相关联的句子之中,第三人称主语‘了2句使用传信语的数量要比其他人称多,第一人称主语‘了2句偏爱主观传信语而第二、三人称则偏爱客观传信语”,并从交际双方对信息的知晓度和权威性角度来解释上述规

律[9]。赵春利、方甲珂的《“喽”的功能、意向、态度和情感研究》,也是将主观认知和情感作为主要的分析维度[10]。针对具体方言开展研究的不多,史冠新的《普方古视角下的“了1”“了2”“了3”研究》,主要是从历时和方言的角度,为现代汉语普通话“了”的分工寻找内部理据[11]。基于已有成果,本文将从语法形式和意义的同一性及话语情态角度,全面检视乐陵方言“了”的表现形式与功能,并为普通话单一形式“了”的研究提供一些启示或佐证。需要说明的是,文中所用语料,凡是来自出版物的均标明出处,未标明出处的均为自拟。

一、乐陵方言“了”的实义功能

普通话中,表“结束”义的“了”已经在双音化促动下,与同一个韵律节奏内的语素发生了词汇化,发展成为一个词内成分,如“了结”“了断”“未了”等,四字格如“一了百了”“没完没了”。在这种情形下, “了”具有明显的语义贡献度,呈现一个声调。目前,乐陵方言中的“了”仍然保留有动词用法,语义实在,相应语音形式为[liau55],“了”前出现典型的状语成分。例如:

(1)咱们今天就把这件事给彻底地了了,好吧?

(2)我给你说,咱俩的事再不了,以后有麻烦,别赖我翻脸不认人哈!

在“结束”义的基础上,又引申出“最后”义,如“末了”。该用法在近现代时期有一定的使用度,多见于口语,其语义源自动词性“了”。例如:

(3)末了一名,便是他自己的名字——卜崇礼。(清代吴敬梓《儒林外史》第二十一回)

(4)老曹末了用他那响亮的、诙谐的语言说道:“回想从前,我在地里干活饿得实在挺不着劲。”(刘白羽《写在太阳初升的时候》)

(5)末了,她责备剑平不该在离开厦门那两年多时间,没有写过一个字给她。(高云览《小城春秋》)

在乐陵方言中,该词语音发生变化,读作[mo51 ?au55],并且允许存在重叠形式[mo51mo ?au55]。這种变化符合语音演变规律,能够寻找到系统性理据,语音的变异使得复合词内部的词法和语义关系透明度降低,词汇化程度增强。边音l与舌尖音r在许多方言里存在较为严整的对应关系,乐陵方言也是如此,如“姥姥”的实际读音为[?au55 ?au]。就这里“了”的发音而言,显然是在[liau]的基础上发生了介音[i]的丢失,然后又发生了[lau]到[?au]的演化。再如:

(6)这孩子自行车骑得刚遛技术高速度快了!

这里的“遛”[liou51]在语流中常读作[?ou51 ?]。值得注意的是,以上由l转为r的音节,在口语中对儿化音具有强制性要求,即“末了”实际为[mo51 ?au ?]。可以说,儿化对l变异为r起到了推动作用。

与普通话一样,乐陵方言的实语素“了[liau55]”具有同样的否定性可能补语结构式,即“V/A不了”,与肯定式“V/A得了”形成对称表达,肯、否之间构成双向转换关系。有些使用度颇高的三音节形式,由此发生了词汇化,如“免不了”“大不了”。随着构式化所带来的心理现实性的增强,形式和意义在重新分析构成对应关系后进入词库,这时不再进行句法层面的操作,而直接作为词汇成员成为信息处理单位。相应地,词汇化后不再具有对应的肯定式。与普通话不同的是,乐陵方言还存在着与“V/A得了”功能相同的结构形式“V/A了了”,其中,第一个“了”的读音为[liau],轻读和不轻读均可,语义相对实在;第二个“了”的读音为[liou]。例如:

(7)你吃了了就吃,吃不了就散算,别逞能!

(8)甲:给暖气加一个增压泵,就一定热了了蛮吗?

乙:放心吧,热了了,如果热不了,你再找我(修)。

(9)这座山这么陡,前人也没有修路,你能爬上去了了蛮?

不难看出,乐陵方言特色肯定结构式“X了了”中的“X”,可以是动词、形容词,这与另一个同义形式“X得了”大致相同。不过,“X得了”中的“X”限制动补结构,如“爬上去得了[liau]”不合法,相应的语义必须使用“爬得上去”。乐陵方言“X了了”则允准“X”为动补形式,如“吃饱了了”。鉴于“X了了”是一个常用固定形式,“了了”为常量且属一个韵步,可以认为它已经在一定程度上发生了语法化,演变成为一个标记能性的近似“唯补词”,这种情况与后置程度标记“极了”十分类似。D7AB807F-15E8-4359-A685-18AB59EF10D4

二、乐陵方言中的能性构式类型“V/A了了”

通常而言,语义与语法功能具有“形义”的一致性,乐陵方言借助“V/A了了”表达能够实现“V/A”,极具特色,这里的第二个“了”不可或缺,从而形成一种后置否定格式对应两种肯定形式的格局。具体如表1所示:

从句法层面来看,“V/A得了”是通过结构助词“得”组合构成的,由于跨层结构“得了”经常作为一个常量形成一个槽位,使得“V/A得了”向半实体性构式发生演化,因此,可以认为“得了”已凝固为一个能性标记成分。尽管“V/A得了”“V/A了了”同为可能补语,蕴含着动作行为和属性“能够”得以实现,但该格式并不因语义的重复而排斥“能/能够”。在BCC语料库中,“能V得了”共出现3256次;不过,由于方言口语特色的原因,并未检索到“能V了了”的用例。

一个重要的问题是,这里连续使用的两个“了”的性质究竟是什么样的。首先,十分明确的是,它们在语音形式上是各自分立的;其次,它们在意义上也有较大差异。我们认为,语义和语音具有形义一致性,第一个“了[liau55]”具有更典型的动词特征,它以粘合形式附着于动词之后,语义特征呈现为“结束、完成”。不过,仅有“V了”并不自足,第二个“了[liou]”是不能缺省的,它具有完句功能。试比较:

(10)这点东西,他一个人拿了了。

=这点东西,他一个人拿得了。

(11)他一个人拿了了这点东西。

=他一个人拿了这点东西了。

(12)他一个人拿了这点东西。(?)

可以发现,“V了了”和“V得了”是异形同构,语法意义亦同。例(12)中,在省略一个“了”后,要么语法不合法,要么语义发生了变化(即变换后为“这点东西都是他一个拿的”)。需要指出的是,在部分动补结构之后,第一个动词性“了”可以缺省,原因应与这一补语具有“能性”语义特征有关。例如:

(13)学习这么不努力,他考上(大学)了蛮?

(14)一天就睡6个小时,你睡醒了蛮?

不过,日常表达仍以无宾语或宾语话题化前置使动补结构孤立的“V了了”结尾为主,例(13)、例(14)可为“考上了了”“睡醒了了”。这说明,乐陵方言能性构式“V了了”中的第二个“了”具有粘附性,与第一个动词性“了”共同形成半开放能性构式。

三、乐陵方言中的语法标记“了”

无论是普通话还是各地方言,作为“词”这一级单位使用时,“了”以虚词为常。关于普通话中“了1”和“了2”的讨论,成果较为丰富。《现代汉语虚词词典》认为,“了1”是时态助词,“了2”是语气助词[12](P336-340);《现代汉语虚词例释》[13](P330-334)、《现代汉语描写语

法》[14](P231-233)均认为,“了1”是助词,“了2”是语气词。黄、廖本《现代汉语》指出,一个为动态助词,一个为语气词,前者的辖域是动词,后者的辖域是整个句子。不过,无论学界认为存在几个“了”,普通话中虚词“了”的读音都是没有差异的。与之不同,乐陵方言中作为助词和语气词的“了”,在语音形式上已形成较为严整的互补对立,前者为[liou],记作“溜”,后者为[li?],记作“咧”,分别对应普通话中的“了1”和“了2”。

一般认为,“‘了用在动词、形容词后面,表示动作或形状的实现,即已经成为事实。动作或形状的发生跟时间没有必然联系,所以‘了的应用跟‘着一样也不受时间限制。”[15](P30)这其实讲的是“了”的“实现体”用法,学界多称为“时体标记”。严格来讲,“时(tense)”与“体(aspect)”是有很大区别的。英语存在着典型的“时体”系统,它是在三种“时”和四种“体”的组合中,实现了12种時体表达。汉语则缺乏严格意义上的“时”标记,相应功能由时间名词或副词等词汇形式来完成,“着”“了”“过”基本对应普通语言学领域中的“体”。因此,本文也将实现这一语法功能的“了”称作“体标记”。

(一)“溜”的句法环境和语法功能

在乐陵方言中,“溜”最典型的句法环境是紧附于动词后,从时间维度标记动作行为已经完成,在语气类型上,通常用于陈述句。但是重点陈述并标记“完成”这一语法功能限制“溜”只能位于句中,不能用于煞尾。例如:

(15)他一个人干溜三个人的活,按理说是不是可以拿三倍的工钱?

(16)他送完溜孩子,然后急匆匆上班去咧。

例(15)、例(16)中的“溜”,均不能替换为“咧”,而句尾的“咧”也不可以替换为“溜”。如果强制变换,即为:

(17)他一个人把三个人的活都给干咧。

(18)他送完孩子咧。

同时,变换后的语义也随之发生变化,由变换前的凸显“完成”转化为变换后的“状态变化”。我们说标记动作“完成”的“溜”煞尾受限,并不意味着句尾不能出现“溜”,但是句尾“溜”不再或主要不是标记动作“完成”,而是分化出了不同的语法功能。通过对大量方言语料的考察,可以发现,句尾“溜”的语法化程度较低,仍保持着较强的动词性,通常用于祈使句中。例如:

(19)快点把稀饭喝溜!

(20)把他放溜!你的手快点松溜!

(21)垃圾放在门口,太臭了,赶紧拿溜!

(22)外面非常冷,给孩子裹好溜!

(23)听我的,赶紧给手机贴个钢化膜吧,要不然划溜!

在例(19)~例(21)中,“溜”之语义较为实在的一个表现,就是可以替换为动词“掉”“开”“走”等。例(22)则由于动词已有补语“好”,“溜”的句法环境发生变化,因此,其语义语法价值大大降低,这一方面促使它的语法化程度增强,另一方面也使得它并非必需成分,如该例中即可省略。上述例证的共同特征是,它们均属于祈使句中的“命令”小类。我们还发现,祈使句中的“提醒”小类也能为“溜”煞尾提供合法的句法环境,如例(23)所示。在这种条件下,“溜”所依附的动词多具有[-期待][-可控]语义特征。虽然“划”通常属于可控动词,但是非自主行为发生的动作使其可控性较低,通过将要发生的消极结果给听者以警示,进而实现建议或劝阻等祈使功能。D7AB807F-15E8-4359-A685-18AB59EF10D4

除了祈使句之外,还有一些句法环境能够允许“溜”煞尾,我们从所收集的方言语料中分别抽取几例如下:

(24)他小时候练过武术,这么高的墙,他上去溜。

(25)他一个上午就能把假期的作业全做溜。

(26)我问他一个月给你八百块钱的生活费,够溜蛮?他说“够溜”。

对这些语料进行比较,可以发现,这种句法环境下的“溜”均具有[+能性]语义特征。例(25)可变换为能愿动词句“他能上去”;例(26)已带能愿动词“能”;在例(27)中,“够”在一定程度上与“能”构成同义词,并且该例也可变换为“能够”,即能愿动词和动词“够”构成状中关系的短语,但受双音能愿动词“能够”同形异构的限制,口语中较少出现状中关系这种表达形式。同时,上述例句中的“V溜”均可变换为“V了[liau]溜”,即“他上去了[liau]溜”“全做了[liau]溜”“够了[liau]溜”。我们认为,前者是在后者基础上通过省缩方式而形成的。省缩发生的句法语义基础是“V了[liau]溜”与能愿动词共现,“了[liau]溜”的能性功能被高频使用的能愿动词所吸收,从而发生了功能偏移。当然,能愿动词并不是必有项,当能愿动词缺位时,“溜”就不能省略,这也从另一方面表明了“溜”的能性特征和语法功能。

总之,“溜”具有鲜明的语法特点,它最典型的表现是标记动作“完成”,这时它既可用于现实句,也可用于非现实句,煞尾受限。当“溜”在祈使句中行使“命令”“提醒”功能,或者陈述“能性”功能时,则只能用于非现实句,可以煞尾。

(二)“咧”的句法环境和语法功能

总的来说,无论是句法环境,还是语法功能,“咧”与“溜”均具有明显的分工。它们不仅在语音形式上有别,而且在句法位置上也有差异。一般而言,“溜”在煞尾方面较为受限,而“咧”则必须煞尾,具有强制性,这也是有些学者将其看作语气词的重要动因。例如:

(27)他今年三十五咧。你说时间快不快,我都快四十咧。

(28)你改变主意咧?

(29)你还倒(车),撞上咧!别倒咧!

(30)这个问题太难咧!

从我们所收集到的方言语料来看,“咧”所在小句全部都是阐明一个既定事实或预期结果,陈述、疑问、祈使、感叹四种句类均可出现,但其句法条件是必须煞尾。需要说明的是,“溜”“咧”都可用于否定祈使句煞尾,但二者功能有别。试比较以下用例:

(31)(把钥匙放好,)别丢溜!

(32)(钥匙丢来丢去的很危险,)别丢咧!

“溜”句意在提醒听者当心“丢”这一消极后果的发生,“咧”句则是要求听者停止正在进行的“丢”这个行为。两个句法槽换作不同动词,其语义语法功能不会改变,这说明“溜”和“咧”已实现功能分化。

(三)“溜”与“咧”的融合与分化

关于句尾的“了”,学界大多认为既是“了1”也是“了2”。在下列例句中,一旦“咧”不再煞尾,最简便的变换方式是要求加入疑问语气词,在这种条件下,其语音形式全部变为“溜”。

(33)我快四十咧。

对比:你都快四十溜蛮?

(34)我不想去咧。

对比:你不想去溜蛮?

(35)天就开始变冷咧。

对比:天就开始变冷溜蛮?

可以说,上述陈述句和疑问句所传递的基本语义没有不同,改变的主要是这些句子基本语义信息所蕴含的主观语气。那么,这是否意味着“溜”和“咧”就是一个“了”呢?从语言发展和形(音)义对应性的角度来说,可以认为二者产生了语法功能的分工,即“溜”的辖域是谓词,“咧”的辖域是整个句子。正因为加入其他语气词,使得“咧”不再管辖整个句子,语法功能和地位有所调整,才在语音形式上具有了区别性变化,但这并不否认“溜”“咧”同源这一事实。

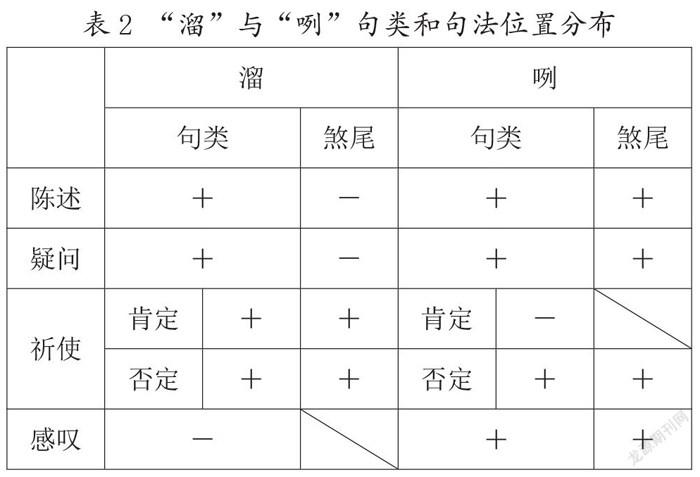

最后,我们对“溜”与“咧”句类和句法位置分布的异同进行了归纳,具体如表2所示:

四、乐陵方言句尾“了”的话语互动性

在汉语语法系统中,语气词是最典型的以词汇形式呈现的主观性表达成分,不管句尾的“了”看作语气词还是语气词与助词的合体形式,都肯定了其主观语气功能的存在。

(一)“喽”与“嘹”

乐陵方言和普通话口语中都有“喽”这一语气助词,《汉语大词典》对它的解释是:

1.助词。用在动词或形容词后面,表示动作或变化已经完成。用于实际已经发生的动作或变化。老舍《龙须沟》第三幕第二场:“还用你嘱咐,前三天我就预备好喽!”2.助词。用在动词或形容词后面,表示动作或变化已经完成。用于预期的或假设的动作。郭澄清《大刀记》第十九章:“锁柱啊,我县的县城很快就要解放喽!”3.表示疑问的语气。《人民文学》1979年第9期:“那么说……回顾过去是不应该的喽,作家同志?”4.表示提醒注意的语气。如:走哇,上车喽!

在普通话中,以上四种语气和用法全部可用“了”代替,但从语用表达效果来看,“喽”无疑具有更强的现场交互性(inter-subjectivity)。也就是说,“喽”基本不用于单纯的陈述或疑问等,而是在会话中表现出对听者善意的提醒、安慰、催促等主观寓意。催促、命令行为本身带有强迫听者马上执行的涵义,这会威胁到听者的面子,于是基于礼貌原则多使用语气比较缓和的“喽”。如果换用“了”,那么胁迫、指令等涵义便得到凸显。就乐陵方言来说,在以上4个义项中,只有第四个“表示提醒注意的语气”才是最典型的,其他三个义项一般不出现于当地的自然口语表达中。胡明扬认为,“喽”是“了”和“呕”合音形成的语气词,并特别指出它不出现在分句末,只出現在句末,这是因为句末是控制整个句子主观语气的重要位置[16]。下面这则事例除了能够说明“喽”处在句末外,也能够说明“喽”具有突出的现场主观交互性语用功能:D7AB807F-15E8-4359-A685-18AB59EF10D4

有一次,日本有家出版社准备把他的《宝船》编入日本的汉语课本,他们就文中的“开船喽!”这句话向老舍讨教:为什么不用“开船啦!”老舍先生的回答是:“我朗读的时候,发现‘喽字是对大伙说话的,如一个人喊‘开船喽!是表示招呼大家,如果说‘开船啦!意思便没有这么明确。区别也许就在这里。”(邵建新《“开船啦”和“开船喽”》,《咬文嚼字》2000年第6期)

胡明扬指出“喽”只能处于句末,并未明确说它是否能处于句中,众多方言用例表明是可以的。如王维贤所引用的语例[17](P203):

(36)“咚咚咚”敲了[lou]三声鼓,大官喊了一声……

乐陵方言也不例外。我们认为,句中的“喽”是时体助词或动态助词,不具有话语主观互动性,乐陵方言多读为[liou],偶有丢失介音读作[lou]。句尾的“喽”则具有更多的语气成分,互动性较强,多读为[liau]或[lau],可记作“嘹”。从本质上来说,二者其实是一个词,因“喽”通用度更高,可以将“嘹”看作是变体形式。我们赞同赵春利、方甲珂的意见:“不纠缠于从语音形式角度甄别句末助词‘喽的成因,而是在‘以语法意义为研究出发点和重点的语义语法理论的指导下,根据‘语法意义决定语法形式的基本原则,通过揭示‘喽独有的语法意义来证明具有独立语音形式的‘喽存在的合理性。”[10]作者还从言者情感倾向出发,将普通话中的“喽”概括为“欣喜兴奋”“幸灾乐祸”和“无可奈何”。经过比较,可以发现,乐陵方言句尾“了”的“欣喜兴奋”和“幸灾乐祸”情感倾向是由“喽”的变体形式“嘹”来实现的,分别对应于“言己”和“言他”,“无可奈何”的情感倾向则主要是通过“咧”来实现的。不过,“咧”可以表现情感倾向,但与客观陈述在语音上同形,其不同是在于主观化表达必须体现为语流中音长的延长。例如:

(37)嗷嗷,那个人找不着(他的钥匙)嘹!

(38)嗷嗷,(风筝)飞起来嘹!

(39)唉,老咧!不中用咧!

语气词“嘹”旨在言明一個事实,言者或是对他人所不期待的事件表示幸灾乐祸,如例(37)所示;或是传递对自身所期待行为达成的一种兴奋情绪,如例(38)所示。如果缺少听者或潜在预设的听者,则不能使用“嘹”。需要注意的是,“幸灾乐祸”是相对的,会由于言听双方之间的社会距离而产生微妙变化,通常情况下,因社会距离较近而出现“贬义褒化”,具有主观上的修辞性特征,这在动态的词汇运用中也是十分常见的,如“坏蛋”“老头子”等的褒义化。上述有关“嘹”的用例,如果换作“咧”,虽然语义未变,但主观情感倾向基本消失,从关注听者感受进行有效的言听双方互动转向了单纯的信息发布。

(二)“溜”

如前所述,“溜”煞尾可用于祈使句,从言语行为角度来看,祈使句是典型的话语互动句,具有鲜明的现场特征。试比较以下用例:

(40)站直溜!

(41)站直咧。

在例(40)中,言者要求听者实施某一行为,属于依言行事,为祈使句;在例(41)中,听者按照言者指令实施了某一行为,属于依言成事,为陈述句。通常情况下,无论是处于陈述句中,还是处于疑问句中,句尾“溜”都是受限的;但是在会话互动中,听者可以拷贝言者核心语言成分并表达强烈质疑,此时“溜”是有条件地出现于句尾。例如:

(42)甲:等一会儿,我看完溜马上就去!

乙:什么?你看完溜?!

(三)“咧”

刘勋宁指出:“‘了的意义在于报道一个新事态(a new state of affairs)。这类句子的特征是出现在一个新事态即将出现之前。”[8]这里的“了”所对应的其实就是乐陵方言中的“咧”,具有较高的客观性。不过,“咧”可以通过客观陈述来实现言者与听者之间的互动行为。例如:

(43)开饭咧!上课咧!回家咧!洗澡咧!

齐沪扬、朱敏认为:“此类句子表面上是一个断言行为,说者在报道一个说、听双方即将实施的新事象。实际上,通过‘报道,说者表明了自己的意图或曰对未来的‘计划。同时,因为此未来事象的施事包括听者在内,所以,句子真正的‘语言之力是将未来事象加于听者,以祈使听者和自己共同实施该事象。因此,此类祈使句是一种边缘性祈使。”[18]作者指出,当普通话中的句子述语为动补结构时,句中的“了”是“了1+2”,表示“动作完成并且事态已有改变”,可构成直接祈使句,如“你们把话说清楚了!”不过,乐陵方言中的“咧”不能附着于动补结构以实现祈使功能,它只是客观陈述事态变化结果,如果要实现祈使功能的话,则必须说“你们把话说清楚溜!”

除了边缘性祈使句之外,“咧”在无疑问代词的疑问句中也是受限的,但如果能够增强言听双方的互动性,其合法性便有了基础。例如:

(44)甲:我家的房子装修完咧。

乙:装修完咧?

(45)看他高兴的那个劲儿,没的是莫非是抓彩票中奖咧?

例(44)所在疑问句为回应句,例(45)虽然不是回应句,但是体现出对言者预期的超越或违反,二者的共同点是所言信息与主观预期有较大距离。需要指出的是,它通常不出现于始发句,始发句多以无预期的“S溜蛮”来实现。

以上是将“喽”“嘹”“溜”“咧”作为不同的词汇形式予以描写分析的,着眼点是在于其共时的形义关系一致性。同时,我们并不否认在来源上它们具有紧密的同源性,包括与不同语气词合音而来并实现了音节与文字的一一对应关系。我们常常说,听话听音,在实词、句法和句类相同的条件下,不同的语气助词或语气词所体现出的细微差异,需要精准把握才能确保交际的顺利进行。

综上所述,乐陵方言“了”的语音形式发生了变异,不同的语音形式与语义语法功能形成了较为严整的配列关系。语法标记“了”的语法化痕迹在其动词性构词成分和能性构式“V/A了了”中有一定体现。从句法位置来看,当谓词性成分处于句尾而需添加语法标记时,乐陵方言不允许“V/A溜咧”,也就是说,“溜”和“咧”最终只体现“咧”。“咧”是高位语气词或语气助词,可以看作“了1”与“了2”相融合的一个方言佐证。需要指出的是,句尾“了”在不同句类中具有鲜明的主观化情感倾向,本文对此进行了简要描写,但情感倾向的生成动因和机制有待进一步深入研究。D7AB807F-15E8-4359-A685-18AB59EF10D4

参考文献:

[1]尹海良.山东乐陵方言助词“了”[J].石家庄学院学报, 2013,(4).

[2]卢英顺.谈谈“了1”和“了2”的区别方法[J].中国语文,1991,(4).

[3]李铁根.“了1”、“了2”区分办法的一点商榷[J].中国语文,1993,(3).

[4]吴凌非.论“了1”和“了2”[J].语言研究,2002,(1).

[5]刘勋宁.现代汉语句尾“了”的来源[J].方言,1985,(1).

[6]刘勋宁.现代汉语词尾“了”的语法意义[J].中国语文, 1988,(5).

[7]刘勋宁.现代汉语句尾“了”的语法意义及其与词尾“了”的联系[J].世界漢语教学,1990,(2).

[8]刘勋宁.现代汉语句尾“了”的语法意义及其解说[J].世界汉语教学,2002,(3).

[9]乐耀.从人称和“了2”的搭配看汉语传信范畴在话语中的表现[J].中国语文,2011,(2).

[10]赵春利,方甲珂.“喽”的功能、意向、态度和情感研究[J].语言科学,2017,(4).

[11]史冠新.普方古视角下的“了1”“了2”“了3”研究[J].东方论坛,2006,(3).

[12]张斌.现代汉语虚词词典[Z].北京:商务印书馆,2001.

[13]北京大学中文系1955、1957级语言班.现代汉语虚词例释[M].北京:商务印书馆,1982.

[14]张斌.现代汉语描写语法[M].北京:商务印书馆,2010.

[15]黄伯荣,廖序东.现代汉语(增订六版)[M].北京:高等教育出版社,2017.

[16]胡明扬.北京话的语气助词和叹词(下)[J].中国语文, 1981,(6).

[17]王维贤.“了”字补议[A].中国语文杂志社.语法研究和探索(五)[C].北京:语文出版社,1991.

[18]齐沪扬,朱敏.现代汉语祈使句句末语气词选择性研究[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2005,(1).

Second Analysis on “Le(了)” in Laoling Dialect of Ji- lu Mandarin

Yin Hailiang

(School of Culture and Communication, Shandong University, Weihai 264209, China)

Abstract:The Chinese “le(了)” is very complicated, and the previous research has been centered on Mandarin, and there are fewer results in dialects. Laoling dialect “le(了)” has more characteristics in terms of semantic virtual reality, phonetic differentiation and inter-subjectivity. In terms of semantics, some verb usages are retained, and some real meanings are downgraded from the lexical level to intra-word components. There are three main forms of oral pronunciation: [liau55], [li?], and [liou], and form a relatively strict “speech—semantic—grammar” relation, which is difficult to convert between each other. The scope of the Laoling dialect sentence ending “le(了)” is the whole sentence, which has a distinct emotional tendency to communicate between the two sides, that is, inter-subjectivity.

Key words:Laoling dialect;“le(了)”;subjectivity

基金项目:国家社会科学基金项目“现代汉语肯否范畴偏转识解的交互主观性与生成机制研究”(19BYY024)

作者简介:尹海良,男,山东大学(威海)文化传播学院教授,文学博士。D7AB807F-15E8-4359-A685-18AB59EF10D4