3种内固定治疗老年骨质疏松性股骨转子间骨折的疗效比较

2022-06-24王云龙

王 敏,王云龙

骨质疏松性股骨转子间骨折的发生率逐年升高,手术是其主要治疗方法,但治疗难度大、术后并发症多、患者恢复时间长[1-4]。髓内固定系统因手术出血量少、内固定安全可靠、骨折愈合率高等优点,已成为治疗老年骨质疏松性股骨转子间骨折的主要治疗方法,以股骨近端防旋髓内钉(PFNA)、亚洲型股骨近端防旋髓内钉(APFNA)、联合加压交锁髓内钉(InterTan)3种内固定较为常见,但何种方式更优尚存争议[5-7]。2016年1月~2020年1月,我们采用PFNA、APFNA、InterTan 3种内固定方法治疗69例老年骨质疏松性股骨转子间骨折患者,本研究比较3种内固定的疗效,报道如下。

1 材料与方法

1.1 病例选择纳入标准:① 腰椎及健侧髋关节骨密度T值<-2.5 SD,符合骨质疏松诊断标准;② 年龄>60岁;③ 既往无股骨转子间骨折史。排除标准:① 病理性骨折;② 合并实质脏器功能障碍、神经功能障碍等影响疗效评价的疾病;③ 无法配合完成术后随访。

1.2 病例资料本研究纳入69例,按照内固定不同将患者分为PFNA组(24例)、APFNA组(22例)和InterTan组(23例)。① PFNA组:男13例,女11例,年龄61~89(77.84±8.62)岁。左侧14例,右侧10例。骨折AO分型:A1型5例,A2型6例,A3型13例。骨密度T值-3.4~-2.6(-2.72±0.20)SD。合并内科疾病者22例。伤后至手术时间1~3(1.27±0.43) d。② APFNA组:男10例,女12例,年龄63~89(81.20±7.92)岁。左侧13,右侧9例。骨折AO分型:A1型5例,A2型7例,A3型10例。骨密度T值-3.6~-2.8(-3.19±0.45)SD。合并内科疾病者20例。伤后至手术时间1~2(1.19±0.64) d。③ InterTan组:男11例,女12例,年龄61~91(75.94±9.55)岁。左侧13例,右侧10例。骨折AO分型:A1型6例,A2型6例,A3型11例。骨密度T值-3.5~-2.7(-2.88±0.40)SD。合并内科疾病者18例。伤后至手术时间1~3(1.72±0.49)d。3组术前一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经成都市誉美医院伦理委员会批准,患者或家属均签署知情同意书。

1.3 手术方法全身麻醉。患者漂浮体位,患肢置于牵引床上行骨折牵引复位。① PFNA组:在股骨大转子上方约5 cm处做长约5 cm的纵向切口,依次切开皮肤、皮下,钝性分离肌肉至股骨大转子上方,在股骨大转子前外侧约1/3处用开槽器开孔直达骨髓腔,插入导丝后扩近端髓腔,插入主钉,接定位装置,依次钻孔、测深,于股骨颈内打入1枚防旋螺钉。C臂机透视确认骨折复位及内固定位置满意,于近端主钉内放置防旋螺钉的锁定钉,旋紧主钉尾帽。放置1根引流管,逐层缝合切口。② APFNA组:于股骨颈内打入1枚合适拉力螺钉(必要时可通过拉力螺钉向股骨颈内注入骨水泥),其余操作方法同PFNA组。③ InterTan组:于股骨颈内打入1枚拉力螺钉,并在拉力螺钉下方拧入1枚锁定螺钉锁紧拉力螺钉,其余操作方法同PFNA组。

1.4 术后处理3组均给予相同的预防感染和血栓以及抗骨质疏松治疗。3组在麻醉作用消失后开始下肢肌力恢复训练;术后第2天拔除引流管后在床边行双下肢肌力锻炼,并扶拐练习床边站立;术后1周左右开始扶拐进行行走训练;术后2周在康复师指导下进行双下肢康复训练。

1.5 观察指标及疗效评价① 切口长度,术中出血量,手术时间,尖顶距(TAD),术后并发症发生情况,骨折复位情况。② 术后恢复情况:开始下地活动时间,开始负重时间,骨折愈合时间以及弃拐时间。③ 采用Harris评分评价髋关节功能恢复情况。

2 结果

4例失访,其中PFNA组1例,APFNA组2例,InterTan组1例,除手术情况外,其他比较项目中均予以剔除;其余患者均获得12个月随访。

2.1 3组手术情况比较见表1。① 术中出血量、切口长度、手术时间:PFNA组和APFNA组均明显少(短)于InterTan组(P<0.01),PFNA组与APFNA组比较差异均无统计学意义(P>0.05)。② TAD:3组比较差异无统计学意义(P=0.32)。

2.2 3组术后并发症比较① 肺部感染:PFNA组、APFNA组、InterTan组分别发生3例、2例、2例;② 肺栓塞:PFNA组、APFNA组各发生1例;③ 内固定断裂或松动:PFNA组、APFNA组各发生2例。术后并发症发生率InterTan组(2/22)明显低于PFNA组(6/23)和APFNA组(5/20),差异均有统计学意义(P<0.05),PFNA组与APFNA组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 3组手术情况比较

2.3 3组骨折复位情况及术后恢复情况比较① 骨折复位情况:术后X线片显示,PFNA组21例解剖复位,骨折对位对线良好,关节面基本平整,2例功能复位;APFNA组20例解剖复位;InterTan组21例解剖复位,1例功能复位。② 术后恢复情况:见表2。开始下地活动时间、开始负重时间、骨折愈合时间以及弃拐时间InterTan组均明显短于PFNA组和APFNA组(P<0.05),各指标PFNA组和APFNA组比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

表2 3组术后恢复情况比较

2.4 3组Harris评分比较末次随访时髋关节Harris评分:PFNA组、APFNA组、InterTan组分别为89~96 (92.05±4.81)、90~96(91.80±4.26)、89~95(91.58±4.21)分,3组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

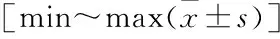

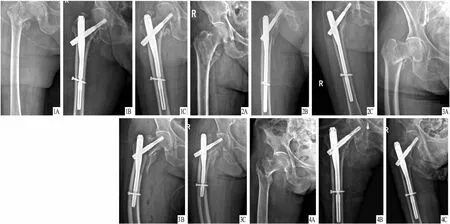

2.5 3组典型病例见图1~12。

图1 患者,男,72岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A2型,采用PFNA内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间骨折;B.术后X线片,显示骨折复位良好,内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折对位对线好,有骨痂生长 图2 患者,男,68岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A2型,采用PFNA内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间粉碎性骨折,未见明显分离移位,颈干角稍加大,骨皮质变薄,骨小梁稀疏;B.术后X线片,显示骨折断端对位对线良好,内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折断端对位对线良好,未见内固定断裂、移位,有骨痂生长 图3 患者,男,62岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A2型,采用PFNA内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间骨质断裂,小转子骨皮质断裂,断端少许错位,对线尚可,髋关节结构未见明显改变;B.术后X线片,显示骨折断端对位对线良好,耻骨上下支骨折对位对线良,内固定在位,未见明显异常密度影;C.术后3个月X线片,显示骨折断端对位对线良好,骨折线模糊,内固定在位,未见明显断裂移位 图4 患者,女,81岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A1型,采用PFNA内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间骨质断裂,小转子骨皮质断裂,断端少许错位,对线尚可,髋关节结构未见明显改变;B.术后X线片,显示骨折线清晰,内固定在位,未见明显断裂征象;C.术后3个月X线片,显示骨折线已模糊,内固定在位

图5 患者,男,69岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A2型,采用APFNA内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间骨折;B.术后X线片,显示骨折复位好,内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折对位对线好,有骨痂生长图6 患者,男,80岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A2型,采用APFNA内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间骨折;B.术后X线片,显示骨折端对位良好,小转子骨碎片有分离、错位,内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折线稍模糊,骨折端对位良好图7 患者,女,80岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A1型,采用APFNA内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间骨折;B.术后X线片,显示骨折断端对位对线良好,颈干角稍变小,脱落大转子骨片已复位,内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折断端对位对线尚可,颈干角稍变小,脱落大转子骨片已复位,内固定在位图8 患者,女,75岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A1型,采用APFNA内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间骨质断裂,断端错位成角;B.术后X线片,显示骨折断端对位对线良好,内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折断端对位对线尚可,颈干角稍变小,内固定在位,有骨痂生长图9 患者,女,63岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A1型,采用InterTan内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间骨折;B.术后X线片,显示骨折复位良好,内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折对位对线好,有骨痂生长图10 患者,男,84岁,右侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A2型,采用InterTan内固定 A.术前X线片,显示右侧股骨转子间骨折,小转子分离移位;B.术后X线片,显示骨折复位良好, 内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折对位对线好,有骨痂生长图11 患者,女,76岁,左侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A3型,采用InterTan内固定 A.术前X线片,显示左侧股骨转子间骨折,小转子劈裂;B.术后X线片,显示骨折复位良好,内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折断端对位对线尚可,颈干角无变化,内固定在位图12 患者,男,82岁,左侧骨质疏松性股骨转子间骨折,AO分型A1型,采用InterTan内固定 A.术前X线片,显示左侧股骨转子间骨折;B.术后X线片,显示骨折复位良好,内固定位置满意;C.术后3个月X线片,显示骨折断端对位对线尚可,颈干角较好,内固定在位

3 讨论

3.1 PFNA内固定的优势PFNA是最早用于临床的髓内固定方法,其力臂短且靠近重力线,能减少患者负重后身体重力在钉上的应力。从生物力学方面考虑,髓内固定比髓外固定更优[8]。PFNA主钉呈60°外翻,与股骨解剖结构相适应,更利于术中操作。由于十字螺旋刀片是逐渐打入而非一次性打入,故对髓腔内松质骨有填压作用,不但可减少骨量丢失,而且能逐步增加螺旋刀片与骨质的接触面积及摩擦力,有效防止内固定松动。当刀片锁定后即无法转动,与骨质锚合紧密,不易退出。但注意螺旋刀片位于股骨颈中央靠下即可,无需紧靠股骨距,以防打入困难及骨折移位。另外,螺旋刀片长度不宜过长,否则骨折端可能有间隙及术后刀片可能向内移位。本研究中,术中出血量、切口长度、手术时间:PFNA组、APFNA组均明显少(短)于InterTan组(P<0.01),说明PFNA、APFNA内固定更适用于手术耐受力差的老年患者。

3.2 APFNA内固定的优势APFNA是在PFNA的基础上进一步发展起来的新型内固定系统,是专门针对亚洲人的股骨解剖结构设计的髓内钉。其特点是主钉外偏角较PFNA更平稳,可有效减小插入时和术后外侧壁所受压力,避免发生外侧壁劈裂[6,9],并且主钉的外偏角由原来的6°降至5°,大转子顶端插入更加方便,确保主钉远端位于髓腔正中,降低了主钉远端撞击股骨干的风险。而且更加符合亚洲人的股骨承重力线方向,能有效减小螺钉与软组织的摩擦,减少了患者走路、下蹲时的不适感[10]。尤其是对于重度骨质疏松患者,可有效减少在早期术后康复和活动中的痛感并能加快康复。另外APFNA的拉力螺钉为中空孔状设计,必要时可通过拉力螺钉向股骨颈内注入骨水泥固定股骨头(股骨头内因骨质疏松而出现空洞)。因此,APFNA内固定更加适用于严重骨质疏松患者。

3.3 InterTan内固定的优势InterTan主钉采用外翻4°的设计,能有效降低股骨外侧壁的压力,在生物力学上具有更好的稳定性[11]。而且,其主钉近端横切面采用了梯形设计,这种设计以关节假体柄设计为原理,可有效加强主钉的抗旋转能力、稳定性。另外,主钉近端周径较小,可最大程度保留正常骨质及周围软组织。InterTan内固定结合了单钉和双钉的优点,不仅能够防止主钉退钉,而且又因加压钉的加压效应使其稳固性和抗压性增加,也避免了传统重建钉产生的Z字效应,具有抗旋转、防切出、抗压效果明显的优势。本研究中,术后并发症发生率、术后恢复情况InterTan组均明显优于PFNA组、APFNA组(P<0.05)。但这是一种较新的髓内固定系统,操作过程中涉及的工具较多,因此手术步骤较PFNA内固定与APFNA内固定复杂,所以应该选择手术经验较为丰富的医师主刀,并在术前做好充分准备,熟悉操作步骤,以缩短手术时间、减少术中出血量[11]。

综上所述,PFNA内固定适用于手术耐受力差的老年患者,因其具有出血量少、手术时间短、操作简单的优势;APFNA内固定适用于手术耐受力差同时伴有重度骨质疏松的老年患者,因其可有效减少在早期术后康复和活动中的痛感并能加快康复进程;InterTan内固定适用于手术耐受性较好,而又有较高活动能力要求的老年患者,因其可使骨折断端加压固定,稳定性更好。本研究的不足:病例数有限、随访时间较短,在后续的研究中应增加病例数量、延长随访时间以获得更准确的结论。