“双碳”背景下中国天然气调峰措施及建议

2022-06-07王永亮曹满胜高雅婕

王永亮,曹满胜,高雅婕

( 1.北京能源集团有限责任公司;2.北京京能清洁能源电力股份有限公司;3.北京世创能源咨询有限公司)

1 中国天然气消费增长及调峰需求

1.1 中国天然气消费增长

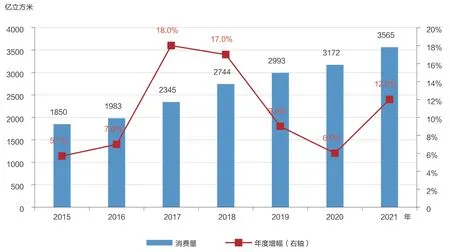

2015-2021年中国天然气消费量年均增长285亿立方米,年均增速为11.5%,国家环保政策的趋严以及清洁采暖的推进成为近年来天然气快速发展的主要驱动因素。2013年9月10日,国务院印发《大气污染防治行动计划》,京津冀、长三角、珠三角等区域开始逐步推动“气代煤”工程,天然气发展步伐加快;2017年,国家提出打赢“蓝天保卫战”并制定《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》等政策后,全国各地大力推动“煤改气”工作,天然气消费增量大幅提升,2014-2017年全国天然气消费量年均增长198.4亿立方米,年均增速为10.3%。2021年,受到碳达峰、碳中和(简称“双碳”)背景下“煤改气”政策及大气污染治理的强制推动,加上部分地区的“能耗总量和强度双控”政策影响,全年天然气消费量依然保持高水平。中国天然气消费变化见图1。

图1 2015-2021年中国天然气消费变化趋势

1.2 中国天然气调峰需求

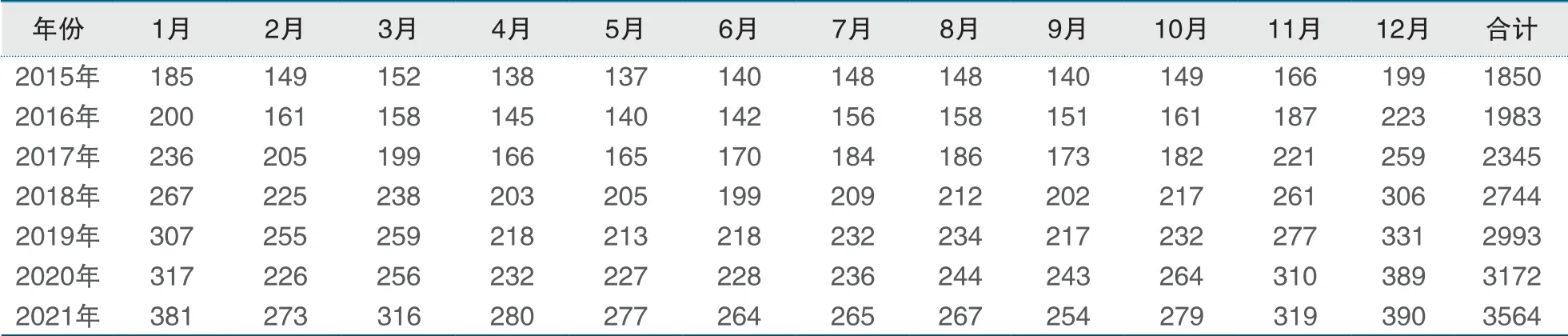

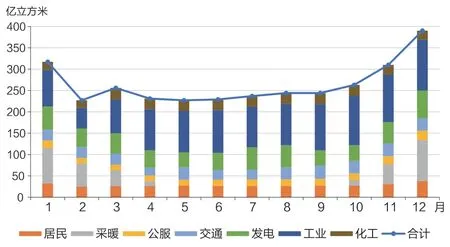

2015-2021年中国天然气“消费最高月份”消费量增长了近200亿立方米,而“消费最低月份”天然气消费量增长了约120亿立方米(见表1)。以2021年逐月消费量为例,上半年消费量与上年同期增长305亿立方米,同比增幅为21%;下半年增速呈现回落态势,同比增长87亿立方米,同比增幅为5%左右。2021年中国天然气市场呈现“淡季不淡,旺季更旺”的现象。2021年高月用气量为390亿立方米(12月),低月用气量为254亿立方米(9月),高月天然气消费量是低月的1.5倍。

表1 2015-2021年中国月度天然气消费变化单位:亿立方米

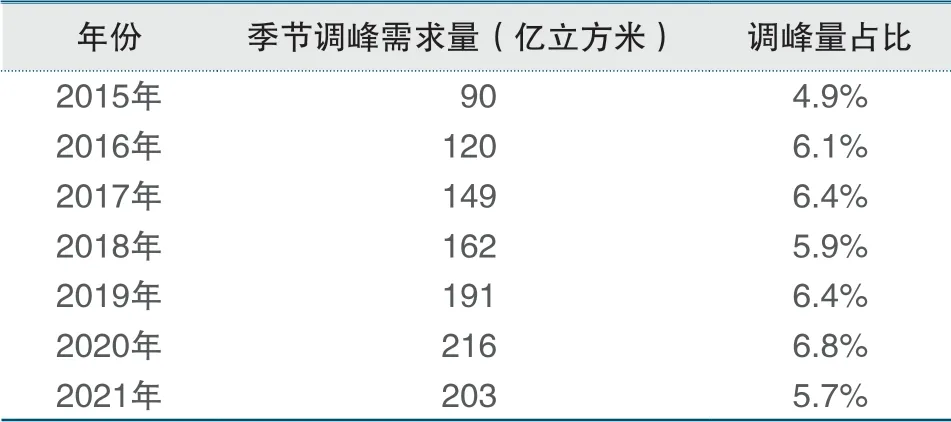

根据中国天然气消费以及稳定供气平衡关系(月度消费-全年月均消费),测算不同年份的季节调峰气量。以2021年为例,季节调峰气量为203亿立方米,占总消费量的5.7%,较2020年下降了1个百分点。具体调峰需求量见表2。

表2 2015-2021年中国天然气季节调峰需求变化

2 天然气消费峰谷差成因

2.1 月度消费量峰谷比差异化明显

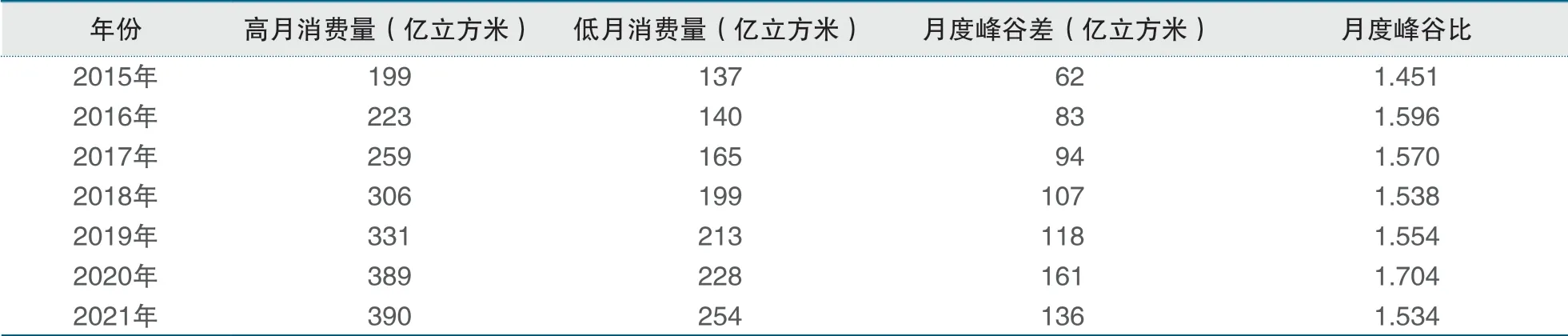

天然气消费月度峰谷差体现了市场消费中低月用气量和高月用气量间差值的绝对值。随着天然气消费量逐年增长的态势,低月用气量也有所增加,或出现月度峰谷比下降的趋势,但月度峰谷差的增加可反映出市场峰谷变化的绝对差值,更直观的反映出调峰所承担的压力。中国天然气峰谷差变化较为明显的情况集中在2016年、2017年和2020年,特别是在2016-2018年全国范围内大力实施“煤改气”以及“清洁采暖”,导致冬季用气量出现大幅增长,峰谷差距持续拉大;2019年由于“煤改气”工程的放缓,消费量峰谷比出现回落;2020年受到疫情影响,第三、第四季度市场恢复速度较快,用气量大幅增加,造成峰值持续增长。2021年,由于中国经济形势持续恢复向好,加之碳中和背景下“煤改气”进程提速,气电装机规模持续增长,天然气终端需求提升显著,但是在高气价影响下峰谷差缩小。具体峰谷差异情况见表3。

表3 近年来中国天然气消费峰谷差的变化

天然气消费领域的用气特性是出现峰谷波动性的自然因素之一[1],特别是采暖、热电项目本身存在冬季用气负荷较高的特点,如果不考虑用户的新增变化量,峰谷差基本可维持在一个相对稳定的状态。全国范围内特别是京津冀地区大力推行“煤改气”,2017-2018年冬季采暖期,天然气需求迅速增长,新增项目大多在后半年投运,随着采暖季的到来,大量采暖用户实施“煤改气”,天然气消费量在冬季集中落实,冬季用气量激增。仅2017-2018年采暖季,全国天然气采暖面积新增近6亿平方米,粗略计算相当于月度天然气消费量增长近60亿立方米,如此大的新增消费量导致当年全国天然气供应紧张。而2020年第一、第二季度受到疫情影响,需求集中释放在后半年,特别是工业燃料用气在后半年快速增长,进入采暖季后叠加采暖用气的大幅增长效应,冬季天然气也出现供应紧张局面,全年消费呈现出典型的“U”字型特征(见图2)。

图2 2020年中国天然气月度消费结构

2.2 日用气量受气温因素影响较为明显

天然气消费峰谷差尤其是日消费峰谷差异化较为明显,其中,大气温度对天然气消费量的影响居于首位。以中国不同区域的气温变化为例,观察气温对用气变化的影响。其中,冬季采暖面积较大的城市(包括北京、天津、石家庄、沈阳、济南、武汉、兰州、银川、太原、西安、西宁、呼和浩特、乌鲁木齐),近5年(2017-2021年)12月份日均气温较低的年份为2018年(-8.7℃),12月份日均气温较高的年份为2019年(-6.2℃)。2018年12月,天然气采暖消费量同比增幅为10%。虽然2017年冬季气温相对温暖,但在“煤改气”政策推动下,大量新用户为冬季带来了消费量的快速增长,使得2017年冬季天然气消费量也相对较大。

在2020年12月份,天然气采暖消费量大幅高于前两年,这与当年极寒天气有关。气温因素的可控性低,不确定性大,所以对于天然气调峰的影响程度不可控。2017年11月份,中国气温提前骤降,并出现全国大范围降雪,天然气需求急剧增加。由于4大气区(塔里木气区、长庆气区、川渝气区和海上气区)已经联网运行,华北地区巨大用气增幅给管网运行带来巨大挑战,也影响其他地区用气,造成了全国大范围用气紧张局面。根据对全国2019年和2020年日度天然气消费量的跟踪,当温度在0℃左右时,每3℃的气温差值对天然气消费市场规模的影响可达到3000万~5000万立方米/日,当气温在0℃以下时,每3℃的气温差值对天然气消费市场规模的影响可达到5000万~8000万立方米/日。冬季全国天然气日度消费量情况见表4。

表4 不同日平均气温下全国天然气日度消费量单位:亿立方米

3 中国天然气调峰的措施

峰谷差的减少多数情况下依赖于需求侧的调节[2],利用用户的特性降低峰值,或通过需求侧优化,包括需求侧的多元化应用方式以及可协调的用户方式来降低峰谷差。若上述方式无法实现峰谷差明显的变化,则建议通过调峰方式的优化及上下游协同发展的手段来降低调峰成本,提升调峰积极性,进而应对峰谷差较大带来的调峰问题[3]。

3.1 推行电峰气补、气电一体化发展措施

根据中国天然气的月度消费规律,天然气的高峰用气主要是集中在冬季的12月和次年1月份,而淡季消费持续周期较长,在4-10月份天然气消费普遍处于低增长状态。根据电力消费负荷规模,电力消费往往主要集中在夏季7-9月,两者从消费规模特征上具备互补性。

在满足电网基本负荷的前提下,加强天然气调峰电厂的负荷水平。目前夏季出力负荷主要以水电和火电为主,考虑到夏季是天然气消费低谷期,此时天然气价格处于相对低位的水平,利用其调峰优势,具备气电发展的基础。此外,在锁定天然气资源的同时,LNG接收站就近的气电项目是降低成本的最好模式。截至目前,对于在建的5座LNG接收站(龙口、江苏滨海、曹妃甸、天津南港、漳州LNG接收站),如果考虑电力市场未来负荷仍集中在南部区域,同时环渤海地区夏季负荷水平较高,可优先在新建LNG接收站附近建设部分调峰电厂,实现气电一体化发展,提升天然气发电的谷值消费量。

3.2 采暖用气多样化用能措施

天然气消费峰谷差较大的重要原因是冬季采暖用气量激增,因此在采暖需求较为旺盛的区域进行合理的开发,并根据上游项目的投产时间和气价水平有序推动“煤改气”项目,在“煤改气”发展的基础上更加重视因地制宜,落实煤改清洁能源工作,在经济条件较好的区域优先推动电力采暖、新能源利用等多方式的发展,有助于缓解峰谷差越来越大的天然气供应压力。

中国居民采暖的主要燃料有煤炭、天然气、电力、地热、工业余热、生物质等。截至2018年底,居民采暖燃料主要以煤炭(包括清洁燃煤)为主,占总采暖面积的79.3%;其次是天然气,占比为17.1%。无论采取何种采暖方式,冬季实现采暖对居民来说是提高生活品质的一种体现。在“双碳”背景下,既要保障居民采暖,又要实现减少碳排放目标,主要通过“煤改气”“煤改电”两种途径。“煤改电”的装置改造成本偏高,且电采暖价格偏高,若无政府补贴,农村居民难以承受。天然气具有清洁、高效、便利等优势,与煤炭相比,天然气采暖的二氧化碳排放量减少57%,二氧化硫排放量减少99%,氮氧化合物排放量减少85%,烟尘和悬浮物排放量减少93%。但天然气利用受制于资源禀赋、管输成本等问题,居民采暖应秉持“宜电则电、宜气则气”的原则,故综合考虑,“煤改气”是现阶段最理想最现实的方式之一。

目前解决采暖需求造成的天然气调峰压力可通过多重途径,包括热泵系统等,以此减少冬季天然气采暖消费量。如果降低供气成本难度较大,可以优化采暖的供气方式,居民采暖的热源选择应该从能源的循环经济利用角度出发,充分实现能源多次利用,同时发挥清洁的、可再生的能源禀赋优势,实现采暖热源的最优利用方案。在进行采暖热源选择时,应首先考虑工业余热和生物质等能源再利用,其次考虑发掘本地可再生能源的资源禀赋优势如地热和太阳能等,在没有上述两类资源的情况下,优先考虑天然气和电力等清洁能源,煤炭则应作为底线选择。

3.3 热电联产的电-热分离技术推广应用措施

燃气发电作为一种清洁低碳、灵活高效的发电方式,对于提高电力系统灵活性,促进新能源消纳效果显著,在构建新型电力系统、推进“双碳”目标实现的过程中将发挥重要作用。然而,中国燃气发电以热电联产机组为主,“三北”地区(东北、华北和西北地区)热电联产机组比重超过80%,由于热电机组的电/热出力存在强耦合关系,在冬季为保证供热,热电机组的电出力上下限受到制约,调峰能力大幅压缩,热电矛盾突出。同时,由于燃气机组具有较高的燃料成本,在当前终端电价逐年下调的背景下给部分电力企业带来较大经营压力。所以,要解决热电机组的电出力受限问题,需考虑热电解耦技术改造[4]。燃气机组热电解耦的主要目标是在保证一定供热的前提下,最大限度地提高机组的调峰能力乃至打破“以热定电”的传统运行模式,做到电力与供热需求互不影响。热电解耦的基本思路就是用其他热源替代汽轮机供热,减少轮机供热功率,进而降低以热定电的发电功率。因此热电解耦技术改造,对实现峰谷有效减低、推进能源绿色转型具有重大意义。

4 天然气储气调峰相关发展建议

4.1 调峰储备建议

4.1.1 明确上下游之间的调峰用气安排

降低峰谷差是为了减少峰值不断加大而引起的基础设施的投入,并缓解气价上浮的调峰压力,主要目的是减少供气成本的支出。峰谷差直接影响着调峰气量的供应,如果在电力与天然气峰谷差协同、需求侧的管理方面均很难实现峰谷差的预期目标,则只有通过调峰方式的优化、上下游的协调、天然气储备建设来直接应对峰谷差带来的调峰压力。由于中国天然气市场的波动性较为明显,尤其是日消费量受气温、市场的拓展影响较大,因此需要上游资源、管网设施、LNG接收站、地下储气库具备保障下游市场1.06倍的日供气能力;而且下游市场应具备一定的调节能力,包括小时调峰气量以及极端气温下的3~5天的应急供气量,并且协同供应商推动价格传导,保证市场的稳定供应和需求侧的积极响应。

4.1.2 区分战略储备、调峰气量和应急气量的所属关系

随着中国天然气4大进口通道的形成,天然气进口规模越来越大。2021年天然气进口量为1682亿立方米,对外依存度为46%,较2020年略有提升。预计2030年中国天然气进口气量将超过2500亿立方米。未来为保障天然气资源稳定供应,中国应提升天然气综合储气能力,不仅可以防范进口天然气供给中断,保障天然气供应安全,还可以平抑国际天然气价格波动。综合储备能力需求=战略储备最大需求能力+调峰需求+应急需求。其中,考虑到能源安全,战略储备能力建议由国家层面投资建设,但经营上可以委托管网企业进行经营,实现市场化运作。考虑在能源应急状态下资源的有序供应,战略储备应不低于国家天然气市场需求量10日的供应保障。战略储备也可以在国际气价高企时进行调节释放,达到平抑气价的目的。战略储备资源可通过市场化运作的手段进行储备,按“谁受益、谁补充”的原则进行后续的储备。

4.2 需求侧管理建议

4.2.1 通过错峰管理合理安排用户投产计划

根据2017-2019年的天然气市场发展情况,较多的新增用户天然气消费量集中在秋冬时期释放,导致进入采暖期后,用气负荷快速提升,市场需求快速增长,造成了资源的溢价,增加了管网系统运行负担,供应经济性减弱。因此在新用户开发过程中,引导用户在淡季投运,上游供气方有充足的时间做好生产计划安排,协调资源的引入。部分化工企业及工业项目,可通过冬季检修或灵活的市场消费特性来调节市场,特别是燕山石化、沧州大化等企业的类似项目,在冬季采暖用气高峰期降低上述企业用气负荷水平,实现天然气消费量的“削峰填谷”。建议地方政府在推行“煤改气”政策的同时,注意合理安排天然气装置置换的周期和规模,并充分与天然气供应商或者燃气企业协商确定合理的排产计划和用户生产计划。

4.2.2 适度的差异化用能选择实现需求侧保障

下游用气企业在平时用得好、调峰用得起、应急用得上的基础上,鼓励采取差异化、多元化的用能措施。鼓励石化企业利用内部资源条件实现双燃料供应;鼓励陶瓷生产、玻璃生产等非可中断用户推行液化石油气(LPG)、天然气双系统供应;鼓励对可中断用户实行调峰价格;调峰按照气、电两网进行互调,一方面由于夏季是天然气消费的低谷期,依托天然气调峰发电为夏季电网调节具有价格和资源量的双重优势,另一方面在冬季发挥煤电的作用,为气网进行调峰,通过上述“天然气消费淡季用气”“冬季用煤”的煤、气、电协同减少碳排放模式达到“双碳”政策要求的年度综合排放标准,并实现全年调峰目的。鼓励用户自行建设储存及汽化装置,在应急条件下可优先实现自保;其次发挥管网系统的管存气优势,在不影响供应系统稳定的前提下进行应急保供。

4.3 供应端及价格措施建议

4.3.1 积极落实天然气资源的规模以及合理部署基础设施

除了供应端的资源保障外,基础设施能力也是解决调峰问题的关键。尤其是天然气对基础设施的依赖性较强,市场化运作机制的不完备,导致目前天然气基础设施的建设进度远赶不上市场需求的步伐,特别是在规划建设管网、地下储气库、LNG接收站时仍依靠供应驱动,未有明确的市场落实基础,导致市场培育周期长,供应保障程度有限,在出现大规模的用户投产的条件下,使得基础设施运营商和气源供应商两头承压。因此,建议鼓励形成天然气基础设施项目“库容、管网、罐容”以及资源量交易市场,不仅可以使得供应端做到“心里有数”,也可以使得市场需求方更有意愿使用清洁能源,推动碳达峰目标的早日实现。其次,应由市场推动基础设施的进一步完善及天然气资源的锁定和落实,并协同需求侧的多样化保供措施,推动天然气市场合理发展、有序保障。

4.3.2 逐步推行天然气价格市场化,逐步放开非居民及峰谷气价

保需求离不开价格市场化条件,解决峰谷差较大的问题主要是通过市场的手段进行调节,要减少行政的干预,因此为了有效降低峰谷差,最有效的措施是逐步推行价格市场化。应首先逐步放开非居民天然气价格、峰谷气价,利用价格手段进行峰谷差的调节,有序地拓展市场,进而提高供应端的积极性。坚持“两手都硬”,即发挥资源在市场配置上的决定性作用,同时要坚持有为政府和有效市场相结合。近年来国家针对天然气保供控价出台了一系列强有力的政策,尽最大努力保证了人民群众电力、供热等用能需求。地方政府也要从之前轰轰烈烈的“煤改气”“煤改电”中吸取经验教训,避免在政策执行过程中搞“运动式”执法,特别是涉及民生安全领域,在政策执行过程中必须按先立后破,先建后拆的原则,充分考虑政策执行的可行性和推进过程中的实际困难。天然气的价格改革应按有效市场原则,可以借鉴电力的工商业峰谷价差、尖峰用电的市场化价格机制等经验,从阶梯用气、有序用气向峰谷价差用气、尖峰用气进行市场化改革,使得天然气平时用得好、调峰用得起、应急用得上。

天然气是能源系统的重要组成部分,保障天然气的平稳运行,也是保障了能源系统的安全平稳运行,且最大程度地保障了市场的需求,因此无论是能源的调峰问题还是天然气本身的调峰问题,关键应立足于能源整个系统进行统筹,从需求侧和供应端两手抓,未来应该积极推动电网、煤网、气网3网融合,实现各能源之间的优势互补。从全国能源一盘棋统筹考虑,以大能源视角,将固体的煤、看不见的气、摸不着的电协同统一,解决能源在空间和时间上的分布不均问题,充分发挥各个能源网的特点和灵活调配能力,做到优势互补,保障能源系统安全稳定运行。