榜样教育研究述评

2022-05-21郝秀丽

郝秀丽

(安徽师范大学 马克思主义学院,安徽 芜湖 241002)

榜样教育作为思想政治教育的有效方法,习近平总书记高度重视榜样文化的宣传教育。立足新的历史方位,习近平总书记在“七一勋章”颁授仪式上指出:“新时代是需要英雄并一定能产生英雄的时代,要在全党全社会形成崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围。”[1]榜样教育对于推进社会主义核心价值观建设、落实“立德树人”要求具有重要意义。因此,了解目前学术界关于榜样教育的研究动态,把握热点问题,以深化对新时代榜样教育的思考,更好地发挥其育人功能。

一、榜样教育研究现状

作为一种育人方式,榜样教育的研究一直是学者们关注的重点,现已取得了比较丰硕的研究成果,涌现出了彭怀祖、李蕊等代表性学者。为深入了解榜样教育研究成果,通过中国知网(CNKI)全文数据库的高级检索功能,对主题为“榜样教育”的期刊论文进行检索,借助其计量可视化分析系统,对有关榜样教育的文献数量、主题分布、学科分布等进行较为系统的研究。

(一)有关期刊文献数量分析

以文献的数量为视点,主题中含有榜样教育的文献共计1 268篇,见图1。可以看出,榜样教育研究在1963年至1983年间发展十分缓慢。1984年至2006年间有所波动上升,但研究成果数量仍然较少。自2007年起,榜样教育进入快速发展阶段,研究成果也不断攀升,并在2015年达到峰值95篇。此后,一直处于平稳的发展阶段,研究成果平均在每年90篇左右。总的来说,在历年的榜样教育研究成果中,发表在核心期刊的共计225篇,发表于中文社会科学引文索引(CSSCI)的共计112篇,二者都存在上升的趋势,由此也可以看出榜样教育相关研究成果在逐步深入。

图1 榜样教育研究的文献数量变化趋势

以文献的时间节点为视点,自2011年起,相关文献的研究数量有较大幅度的攀升,并在2015年达到峰值,这与习近平总书记在“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念仪式上的讲话有很大关联,习总书记强调:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”[2]这极大地激发了社会榜样教育的研究热潮。此后,习近平总书记先后在多个场合强调英雄与榜样,这也促使越来越多的学者重新审视新时代的榜样教育。

(二)有关主题与学科分布的分析

从主题分布来看,排在前五名的研究主题分别是“榜样教育”(493篇)、“思想政治教育”(70篇)、“大学生榜样教育”(67篇)、“社会主义核心价值观”(40篇)、“高校思想政治教育”(25篇),见图2。从中我们可以清晰看到榜样教育的研究概貌与热点。

图2 榜样教育研究的主题分布

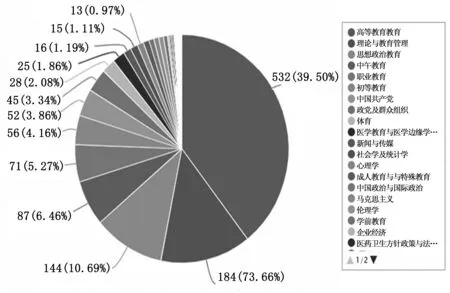

从学科分布来看,所占比重较大的主要有高等教育(39.50%)、教育理论与教育管理(13.66%)、思想政治教育(10.69%)、中等教育(6.46%)、职业教育(5.27%)及初等教育(4.16%),见图3。此外,榜样教育在体育、医学、社会学、心理学及伦理学领域等都有所涉及,由此可见,榜样教育作为一种行之有效的教育方法,在诸多学科与领域都有一定的研究。

图3 榜样教育研究的学科分布

二、榜样教育研究热点呈现

面对新时代的挑战与机遇,榜样教育在某些方面存在一定程度的弱化,我们有必要对其归纳总结,助力新时代榜样教育育人成效。目前学术界对榜样教育的研究主要集中在榜样教育的内涵、价值、问题、归因及对策几个维度。

(一)榜样教育的内涵

关于榜样教育的基本概念,学界尚未统一,学者们从不同层面出发探讨榜样教育的内涵。一是教育方法说,即榜样教育是一种育人方法。有学者从道德教育的角度出发,如秦大伟、张晓丹提出,榜样教育是我国道德教育的组成部分,同时也是道德教育的一种方法[3]。又如学者丁欣雨从实现中国梦角度出发,指出榜样教育是培育和弘扬社会主义价值观、实现中国梦的有效方法[4]。二是教育活动说,认为榜样教育是一种行为活动。如李言认为,榜样教育是教育者充分发挥榜样的载体作用,激励和引导受教育者将榜样的精神品质自我内化,从而生成自我价值观念及道德人格的一种教育活动[5]。无论是“教育方法”还是“教育活动”,只是学者们所看的角度不同,分别立足于理论与实践对榜样教育的内涵给予理论概括。

(二)榜样教育的价值

中华民族自古以来就是一个礼仪之邦,有着“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”的说法。榜样教育的价值有很多,学者们对于榜样教育价值的研究主要体现在以下几个方面。第一,社会风尚引领价值,学者们认为榜样教育能够促进良好社会风气建设。如陆娇提出,发挥榜样的道德价值,对于弘扬社会风气,强化社会奉献意识和责任意识,提高道德水准和文明素养具有良好的社会影响[6]。又如张波和陆沪根通过榜样教育研究共同体精神的培育,以最美现象为例,认为其能够引起对社会道德失范现象的焦虑,进而促使人们主动追求社会真善美[7]。第二,价值观引领,学者们的观点聚焦于榜样教育能有效促进社会主义核心价值观的建设。如赵波和武瑾雯以价值观培育为切入点,认为通过宣传先进典型,让受众感受到榜样所传递出来的核心价值观,进而以此为价值取向,将核心价值观转化为实践,这对于在全社会培育社会主义核心价值观具有重要意义[8]。同样,也有学者以核心价值观载体的梳理为切入点,如李蕊指出,榜样作为一种载体,是推动社会主义核心价值观大众化的有效途径[9]。第三,课程建设价值,榜样教育具有提升思想政治教育有效性的价值。李言通过对榜样教育应然逻辑的梳理,认为在榜样教育过程中,各要素有机配合是思想政治教育运用效果的内生动力[5]。任永辉在探讨思想政治教育的精神引领时强调,通过榜样教育,突出典型引领,引导学生向榜样看齐,可有效增强思想政治教育实践[10]。第四,立德树人价值,学者们普遍认为榜样教育对落实立德树人要求及个人示范具有引导作用。如叶亚林指出,榜样教育作为施加德育影响的一种德育方法,有助于促进大学生全面发展,是立德树人的重要途径[11]。

(三)榜样教育的问题

榜样教育历来被当作有效教育手段而广泛应用,但是,榜样教育在诸多方面仍旧存在问题,制约其有效性的发挥。通过对文献的梳理,学者们对其问题的研究按主体分为成人榜样教育、大学生榜样教育、中学生及小学生榜样教育等方面。

1.成人榜样教育的主要问题

第一,榜样形象的塑造问题,学者们认为在榜样的塑造方面主要存在塑造形象神圣化与完美化、社会价值取向过度化等问题。一方面,榜样的塑造着重完美性,把神圣、完美当作增强榜样教育感召力的方式。如范迎春通过对榜样教育困境产生的矛盾根源分析,指出通过对榜样的包装和加工,榜样形象塑造的超现实性与受众现实需求之间出现矛盾状态,使人们难以获得对榜样真正的认同[12]。另一方面,榜样塑造社会化倾向过度,过分注重社会价值的实现而忽略了个人价值的要求。如张杨乐基于现代性视域下探究榜样教育,认为榜样教育应坚持以人为本,尊重人的主体地位,把落脚点立足于塑造个人品格和社会氛围[13]。第二,榜样教育的内容问题,主要存在内容上缺乏针对性、教育内容单一等问题。如赵平在探究榜样教育的问题与归因时指出,榜样教育在内容与方式上存在部分问题,没有充分考虑教育对象本身存在的个体差异[14]。又如,李艳玲和刘清生也提出榜样教育的内容有待丰富,不仅要注重个人事迹的学习,更要注重精神内涵的提炼[15]。第三,榜样的宣传问题,学者们论点聚焦于榜样宣传过度拔高、宣传存在误区等方面,认为榜样宣传形象高大全,难以实现其认同。如庞申伟和柳礼泉通过对改革开放以来共产党榜样文化的梳理指出,榜样宣传的过度拔高容易导致对榜样认同的弱化,存在“同质化、模式化”的问题[16]。再如赵波和武瑾雯认为,长期以来,榜样的宣传存在一个误区,即重结果而轻过程,这对于受教育者品德的提升作用不大[8]。

2.大学生榜样教育的主要问题

大学生正处于“拔节育穗期”,基于其成长阶段的特点,以及在社会主义现代化建设当中的重要地位,大学生的思想政治教育显得尤为重要,我们理应对大学生榜样教育的相关研究着重做一下梳理和总结。学者们从不同角度分析了榜样教育存在的问题,主要有榜样教育的选择机制问题、宣传时的方法问题、教育方式上的问题以及在践行时的问题。

首先,榜样的选树问题。学者们的讨论主要聚焦在榜样选树标准、榜样形象选择等方面:一是榜样选树标准单一,大多数榜样类型单调,更多强调道德上的模范。如蔡建指出,大学生在选取榜样时标准单一且缺乏时代性,与大学生心理特点和情感需求不符[17];学者李诗夏从社会主义核心价值观践行角度看榜样教育选树存在的问题,指出榜样教育内容选择上不止局限于道德楷模、政界领袖,优秀企业家、草根英雄等也是大学生的榜样[18]。二是榜样选取形象高大全,脱离了大学生本身的心理需求。如易雪媛透过价值观多元化的时代语境指出,高校在选树榜样时,没有关注与把握“从群众中来、到群众中去”的原则,过于注重完美的榜样形象,这样的榜样示范教育缺乏应有的感召力[19]。

其次,榜样的宣传与教育方法问题。从榜样的宣传来看,宣传过度拔高与机制不健全是学者们研究的重心。一是榜样宣传过度拔高,脱离了榜样原有的生活环境,造成宣传误区与榜样的失真。如易雪媛认为,在大学生中榜样宣传过度夸大,宣传过度拔高和美化,容易使大学生陷入榜样认知的误区[19]。二是榜样宣传较单一且宣传机制不健全,多为突袭式的榜样宣传,缺乏相应的组织规划。如李诗夏指出大学生榜样教育在宣传类型上依旧单一,宣传机制上没有持续的制度和长远的规划[18];李基礼指出,大学生榜样教育要围绕榜样示范活动与大学生之间共同的生活,榜样教育类型多样化与生活化、榜样推广机制科学化与协同化是关键一方面[20]。从榜样教育的方法来谈,学者们认为普遍存在重理论说教、教育形式单一、教育方法陈旧等问题。如李艳玲和刘清生指出,当前部分高校教育形式仍然较单一,多采用人物事迹宣讲及报道等,本质上都没有脱离重理论说教的方式[15];李言通过对榜样教育方法运用的梳理指出,榜样的运用脱离教育对象和教学实际,教育方法上短期无规划,受教育者对榜样的事迹无所关心,仍然局限于认知层面[5]。

最后,榜样的学习践行问题。榜样教育的落脚点体现在最终的行动上,学者们对此观点较为统一,认为当前大学生榜样教育普遍存在知行不一、落实困难、实践机制不健全等问题。一是榜样践行知行脱节,榜样教育难以落实到实处。如郭立场指出,当前榜样教育遭遇了“冰火两重天”的情况,在现实生活中不能真正的践行,发自内心学习榜样的学生并不多[21];李蕊通过对榜样困境的分析指出,近年来的榜样教育在红红火火的榜样宣传的对比下,榜样的学习却很冷清,榜样学习跟进乏力[22]。二是榜样教育的实践机制不健全,多为突击式榜样教育,缺少一个长效化的作用体系。如李诗夏指出,大学生榜样教育缺乏长效性工作机制而出现忽冷忽热的情况,同时也缺乏契合不同教育对象需求的多种践行活动[18]。

3.中学生榜样教育的主要问题

中学生榜样教育的问题与大学生有部分相似之处,比如在榜样的选树、榜样的教育形式与宣传方式、榜样的践行等方面。但是,中学生课程任务繁重且正值青春期,情感表达上更为感性,因此,榜样教育忽视主体需求与新媒体环境冲击也是突出问题。一方面,教育对象需求被忽视。中学生面临升学等压力,在榜样教育过程中往往倾向于灌输式教学而忽视榜样精神的挖掘。如王甲旬、李祖超提到青少年榜样教育较为呆板,缺乏创新性,在学校及家庭教育中往往是“灌输”为主,学生是被动的接收者,从而不能拉近榜样与学生的情感距离[23];蒋涵在研究榜样教育在中学思政课中的应用时提到,榜样教育目标僵化,传统形式难以适应中学生的需求[24]。另一方面,新媒体等多元环境对榜样教育带来挑战。新媒体既带来了新的机遇,也加大了传统榜样教育的难度,在某些方面消解了教育效果。如王甲旬、李祖超认为新媒体时代信息获取途径的多样化、信息内容的海量化及信息表现“人性化”等是青少年榜样教育面临的新挑战[23];郭青和李奋生以新媒体偶像时代为切入点,指出“泛偶像化”会冲击对传统榜样的认识,甚至把偶像人物当作学习的榜样等问题[25]。

4.小学生榜样教育的主要问题

小学生在榜样教育研究中的比重较低,且研究主要集中于如何改善小学生榜样教育,其问题主要有如下方面:一是榜样层次化待丰富,榜样的形象比重差距较大。如周会芳与李巧玲在研究小学语文教材中榜样的现状时提出,小学教材中榜样人物高大全的形象有所减少,但身边人或事的榜样形象树立仍然较低,普通劳动者形象所占的比例较低,榜样层次化拓展不足[26]。二是榜样教育类型缺乏时代性。如傅金兰立足新时代为出发点,研究“重要他者”对践行立德树人的重要路径时指出,新时代儿童被赋予新的使命,过去塑造的儿童“重要他者”更多侧重于艰苦型、忘我型、踏实型等,在今天需要这些类型的同时也应当从立德树人的根本任务出发,塑造创新型、引领型、国际型等榜样[27]。

(四)榜样教育的问题归因

榜样教育存在的问题有很多,通过对相关文献的分析与归纳发现,榜样教育存在问题主要有以下几个方面的原因:一是社会环境因素,认为新媒体等多元复杂的社会环境影响了榜样教育效果。如周鹏以微时代为研究背景提出,大学生的榜样教育与其所处的时代背景息息相关,随着新兴媒介快速发展,价值观念也逐渐多元化,进而直接影响大学生榜样教育的功能[28];冯玉华和唐汉卫指出,复杂多元的社会环境制约了榜样力量的发挥,价值多元的社会冲击了大学生对榜样价值选择的标准,削弱了榜样的认同,信息传播方式的改变也弱化了榜样的感召力[29]。二是学校教育因素,学者们认为高校在榜样教育中的方法存在不足,对教育对象的关注度不够。如李成华和田军鹏提出,榜样教育的问题,一个主要的原因是高等院校对大学生群体的主体需求不够重视,忽略了教育方法在具体运用中的偏差,使得大学生对榜样教育具有抵触心理[30];郭立场也指出,不少高校榜样教育存在认识、投入、落实等不到位的情况,突击一些轰轰烈烈的活动形式,造成了榜样教育方式等与学生现实需求的矛盾[21]。三是受教育者自身因素,即新时代大学生所独有的个性特点、生活方式等影响教育效果。如张岚通过对道德榜样弱化的梳理指出,当代大学生正值价值观形成的关键期,自身思辨能力不强等,这诸多特点也增加了大学生榜样教育的难度[31]。

(五)榜样教育的路径

针对榜样教育当中出现的系列问题,学者们针对不同主体的特点从多个方面探索其路径,包括榜样的选择与塑造、榜样教育的方法、宣传及落实等方面。

1.成人榜样教育的主要路径

一方面,改进榜样选树方法。针对榜样的选择,有学者从选择的类型出发,认为榜样不应拘泥于几种类型,而应是丰富多样的。如李璟璐和王道明在对朋辈榜样的探究中指出,应全方位多元化地遴选榜样,既包括优秀典型,也包括某一方面擅长的榜样[32]。也有学者从选择的方式出发,认为榜样的选取不应是自上而下的,而是采取多元选择方式。如李蕊在研究榜样认同的困境与对策时指出,过去榜样生成存在自上而下的行政化倾向,认为应当在坚持公平的原则下,充分尊重民意,选择群众真正认可的榜样[22];庞申伟和柳礼泉认为,要建立合理科学的榜样选树机制,坚持主导性与多元性相结合,针对性与广泛性相得益彰[16]。针对榜样的塑造,学者们多以塑造形象要多元性、具有亲和力为切入点,如赵平认为,在榜样人物的塑造上,要坚持个性化,善于根据个体的差异来塑造生活型、职业型、兴趣型等不同的榜样形象[14]。另一方面,改进榜样宣传,学者们主要讨论点在宣传的方式与规制方面。一是在宣传方式上,要运用多向度传播方式,如赵波和武瑾雯认为应改变过去自上而下的单向传播方式,要运用多种传播力量,丰富榜样的宣传形式,同时保证宣传内容质量[8]。二是在宣传的规制上,生活中很多人由于没有健全的保障机制而限制了榜样践行,因此要提供精细化的管理与保障。如庞申伟和柳礼泉认为应不断拓展宣传渠道与载体,建立系统科学的榜样传播机制及榜样优抚机制,从而保障榜样行为的落实[16]。

2.大学生榜样教育的主要路径

对于大学生榜样教育,学者们主要从大学生榜样教育资源的选择、教育方法与宣传的优化、实践机制的引导三个角度尝试新的探索。

首先,优化榜样选择方法,选择针对大学生特点、符合大学生实际的榜样教育资源。有学者从优化榜样的选取类型为切入点,提出相关对策,认为类型丰富的榜样才能有助于大学生的选择。如金艳和李琼瑛认为在大学生中开展思想政治教育,要选取多层次和多样化的榜样类型,丰富榜样的选择层次[33];郭立场认为榜样教育应结合实际与学生的现实需求,选树多类型榜样,既包括道德楷模、行业标兵,也包括草根英雄、同龄榜样等[21]。也有学者从优化榜样选取形象为切入点,认为榜样应是可模仿、可感知、可亲近的。如李诗夏认为榜样树立要具有时代性与可学性,是看得见摸得着的榜样,使大学生感到易于效仿、可能超越,才能自觉追随榜样[18]。还有学者从大学生心理建设为切入点,认为榜样选取应重视与尊重大学生心理需求。如学者张岚以道德榜样为例,基于大学生阶段特点,认为大学生正值情感丰富、求知欲强的关键时期,榜样选树要契合大学生心理特征[31]。

其次,优化榜样教育方法与宣传方式。一方面是榜样教育中教育方法的改进,要尊重学生主体地位,调动学生积极性,采用多元教育方法。有学者从主客体关系出发,认为榜样教育应尊重学生主体地位。如易雪媛通过对当下时代特点的把握,认为榜样教育方式应由“说教式”向“互动式”转变,课堂中心由老师向学生转变,以更加充分调动学生学习榜样的积极性[19];赵波和武瑾雯也提到,要转变榜样教育理念,运用对话、商谈、体验等方法来增强大学生对榜样的认知与认同[8]。同时,还有学者认为教育者要树立隐性教育的意识,注重榜样教育中隐性教育法的运用。另一方面是榜样教育中宣传方法的改进。有学者以宣传的手段为切入点,认为应选择契合时代与大学生需求的榜样宣传手段。如李诗夏指出新时期榜样教育要注重载体创新,提高新媒体运用能力,注重发挥手机、互联网等新兴媒体作用,扩展线上线下互动[18];金艳和李琼瑛也指出榜样教育的宣传媒介应丰富多彩,广泛运用现代传媒技术[33]。还有学者从宣传机制为切入点,认为榜样宣传不可搞突击,应建立长效的宣传机制。如李言在探讨榜样教育在思想政治教育中的运用时指出,榜样教育方法的运用应遵循受教育者的学习认知规律,遵循长期宣传的原则,建立长效机制,常态化机制,从而避免碎片化教学[5]。

再次,建立实践引导机制,促进榜样教育知行合一。学者们主要从实践机制的运行与家校社协同教育展开研究,如郭立场认为要创建榜样教育实践基地、搭建社区实践平台,通过深入实践场景,在学习和模仿榜样的行为中增强情感体验[21];李诗夏也提出要构建榜样教育的实践机制,将榜样学习落实到实处[18]。还有学者从榜样教育的实践主体来讲,如高政和胡金木在研究习近平新时代德育工作的实践要求时指出,榜样教育首先要重视家庭教育,其次要发挥教师模范作用和各行各业中模范的示范作用[34]。

3.中学生榜样教育的主要路径

针对中学生榜样教育,其对策主要体现在以下方面。首先,改进榜样教育方法,主要体现在教学方法与教学手段运用等方面。一是教学方法方面,要注重隐性教育方法的运用,在潜移默化中运用榜样。如陈义新强调要注意隐形教育法、对话沟通法在榜样教育当中的运用,从而有效增强榜样影响的效果[35]。二是主客体关系方面,学者们普遍认为应注重主体间性原则的运用,充分尊重教育对象的主体地位,发挥受教育者的能动性。如蒋涵提到,开展榜样教育时要尊重中学生的主体地位,符合学生的需求,引导和鼓励学生,从而更好地实现榜样教育目标[24]。三是运用的手段方面,学者们大多强调要注重多样化手段的运用,以新颖的教育手段提升教育效果。如王甲旬与李祖超强调要以学生喜闻乐见的方式来开展榜样教育,注重网络平台、数字媒体、个人媒体等的应用[23]。其次,推进榜样教育实践,学者们认为需建立实践机制,通过搭建实践平台将榜样教育落到实处。如戴静、李坚强提出要组织开展多种实践活动,搭建学习榜样的实践平台[36]。最后,构建良好的榜样教育环境,形成全方位的榜样育人氛围。学者们大多认同发挥家庭、学校、社会等的共同作用,如郭青、李奋生基于泛偶像的时代特征强调要不断增强榜样教育的合力,发挥学校主导作用的同时,注意家庭成员的影响与社会媒体等大环境的作用[25]。

4.小学生榜样教育的主要路径

针对小学生的榜样教育要遵循其心理发展特点,他们活泼好动,情感表达需具体形象,因此其路径主要集中在榜样的教育内容、呈现方法、家校合作等方面。第一,榜样教育内容选择要契合小学生成长需求,根据其年龄特点选择他们感兴趣且通俗易懂的内容。如张国锋、谢晓丽认为要选择贴近学习生活的榜样教育内容[37];周会芳和李巧玲通过对小学教材中榜样现状分析提出,应当注重榜样选取的标准,增加贴近学生生活、能引起学生共鸣的榜样[26]。第二,要创新榜样教育呈现形式,引发其兴趣。有学者从小学生思维方式入手,认为小学生的思维特点偏向具体形象性,抽象思维能力较弱,在榜样教育中多开展“夸夸我的好伙伴”等活动,且多运用歌曲、动画等展现榜样事迹[37]。也有学者从多样化教育手段入手,强调以重要时刻的作用来补充榜样教育形式,如裴淑妍指出应当突出特定纪念日,抓住时间节点来感受榜样的英雄事迹[38]。第三,重视家庭与学校的协同作用,加强多方合作。有学者从教育主体入手,认为做好学校榜样教育的同时还要注重家校联系、丰富社会生活实践等,亦如裴淑妍在研究少先队榜样教育的传承发展中认为,榜样教育理应加强多方合作,聚集校外力量,发挥家庭、社区等模范作用[38]。

三、榜样教育研究的未来展望

自党的十八大以来,榜样教育再次引起广大学者的关注,发文量不断增长,涉及的主题学科均不断增长,研究也不断深入,取得了一定程度的研究成果。但是,通过进一步的梳理与总结,学界对于榜样教育的研究仍存在部分薄弱之处,需要进一步完善与勘探。

首先,研究内容有待深化。一方面,研究内容呈现分散化状态,理论体系不完善。国内关于榜样教育的研究虽然取得了较为丰硕的成果,但其文献主要来源于期刊与报纸,且发表于顶级期刊的文章相对较少,有关榜样教育的专著数量也不多,且缺乏一定的系统性梳理。另一方面,研究内容基础理论挖掘不足。在现有的文章当中,大多数是应用研究型文章,针对榜样教育的要素与结构、过程与规律等基础理论的研究较少。此外,在榜样教育现有相关研究中,其质量良莠不齐,存在重复性研究,部分文章虽然阐述方式不同,但所表达的信息大同小异,研究内容创新性有待提升。其次,研究视角有待拓展。一方面,关于榜样教育的研究仍然以经验总结与分散研究居多,主要集中在微观层面,如“狭义上榜样教育所表现出的问题及对策研究、德育研究等”,而在宏观层面的研究却较少,比如“整套榜样教育机制的研究”等。另一方面,部分研究视角不聚焦,主体多为泛化的公民或青少年群体,不能突出各类群体具有的特殊性。人具有差异性,不同个体及不同成长阶段都需要不同的榜样,仅仅泛化为青少年等肯定是不够的。比如在高校的研究中,不仅包括大学生群体,高职院校学生群体同样属于这一范畴,而通过梳理发现,针对高职院校的研究却略显单薄。再次,研究成果有待反馈。榜样教育的实质就是通过学习模仿他人从而实现自身的认同与行动,其落脚点最终在实践。但是,针对榜样教育活动流于形式而难以持续有效的开展,榜样宣传红红火火但实际效果却不理想等经典问题,较少有学者谈到如何落实榜样教育的反馈评价。这与榜样教育本身的特殊性及长久以来榜样形象、宣传中存在的问题有较大关联,忽视了榜样学习后续工作的开展。

因此,根据学术界榜样教育研究所取得的现有成果,针对其存在的薄弱环节,未来与其相关的研究开展可以从以下几个方面入手。

第一,在研究内容上,一是既要着眼于微观层面,也要着眼于宏观层面,善于从总体、全局的角度对榜样教育作系统深入的分析。通过梳理借鉴古代及近代的榜样教育方法,实现传统与现代、东方与西方的结合,对榜样教育进行整合性的规律探索,避免过多的碎片化研究,努力增强榜样教育研究内容的厚度。二是要继续强化对榜样教育基础理论研究的投入,对其发展嬗变、要素结构、资源模式等进行更为深入的探索,从而筑牢研究的学理性根基,在此基础上提出更具有针对性及建设性的意见。第二,在研究视角上,要开展多层次、多主体、多维度的研究。一方面,要统筹宏观与微观、历史与现实,以微观为切入点,以宏观拓展眼界,借鉴古今中外榜样教育的理论和实践经验,对新时代的榜样教育问题做出积极的理论及现实回应。另一方面,要注重多主体、多学科的比较分析,在普通教育对象共性的基础上,针对榜样教育的特点,结合不同学段或现实状况的教育对象的具体特点,进行不同的榜样教育理论及实践探索。第三,在研究成果反馈上,理应深入了解榜样教育主体、客体、介体、环体等各要素的矛盾运动,深入分析榜样教育实现的具体过程,遵循榜样教育规律,才能在总结经验中确立与完善反馈评价体系,进而促进榜样行为落实到行动当中,真正发挥榜样教育的育人实效。