黄河中下游建立国家公园的可行性研究

2022-05-19曹希强戴立乾

曹希强 戴立乾 姬 祥 刘 鹏

(河南省自然资源科学研究院,郑州 450053)

目前,国家公园是国际上最重要的自然保护地类型之一,最早是由美国艺术家乔治·卡特林于1832年首先提出,1872年全球第一个国家公园-美国黄石国家公园建立,并逐渐成为国际社会普遍认同的自然生态保护模式,已被列入世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)保护地管理分类体系划分的六个类型中第二类[1-3]。我国在2013年首次提出“建立国家公园体制”,且“国家公园”作为我国自然保护地的新类型逐渐引起了社会各界的关注;《建立国家公园体制总体方案》、《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》等相继出台,标志着新时期建立以国家公园为主体的自然保护地体系的全面启动。截至目前,我国已正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批5个国家公园,保护面积达23万 km2,涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。国家公园作为我国自然保护地体系中的最重要的类型之一,对于切实保护好国家重要自然和人文遗产资源、推动国土空间高效利用具有重要意义[4-7]。

黄河是中华民族的母亲河,也是我国重要的生态屏障,兼跨中、下游的河南省黄河流域,拥有独特的自然生态区位和自然景观、丰富的生物多样性、厚重的黄河文化,其保护价值和科学价值在中国乃至全球具有不可替代性。结合黄河中、下游河南段的区位特点、生态格局、资源禀赋等条件,立足于建立以国家公园为主体的自然保护地体系建设作为区域黄河流域生态保护的重要载体,以实现黄河流域重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得到系统保护为重点,在推进自然保护地整合归并优化工作的基础上,探索在黄河中下游建立国家公园的可能性,也为今后建立以国家公园为主体的自然保护地体系提供一定的参考和借鉴。

1 研究区概况

1.1 河南省黄河流域概况

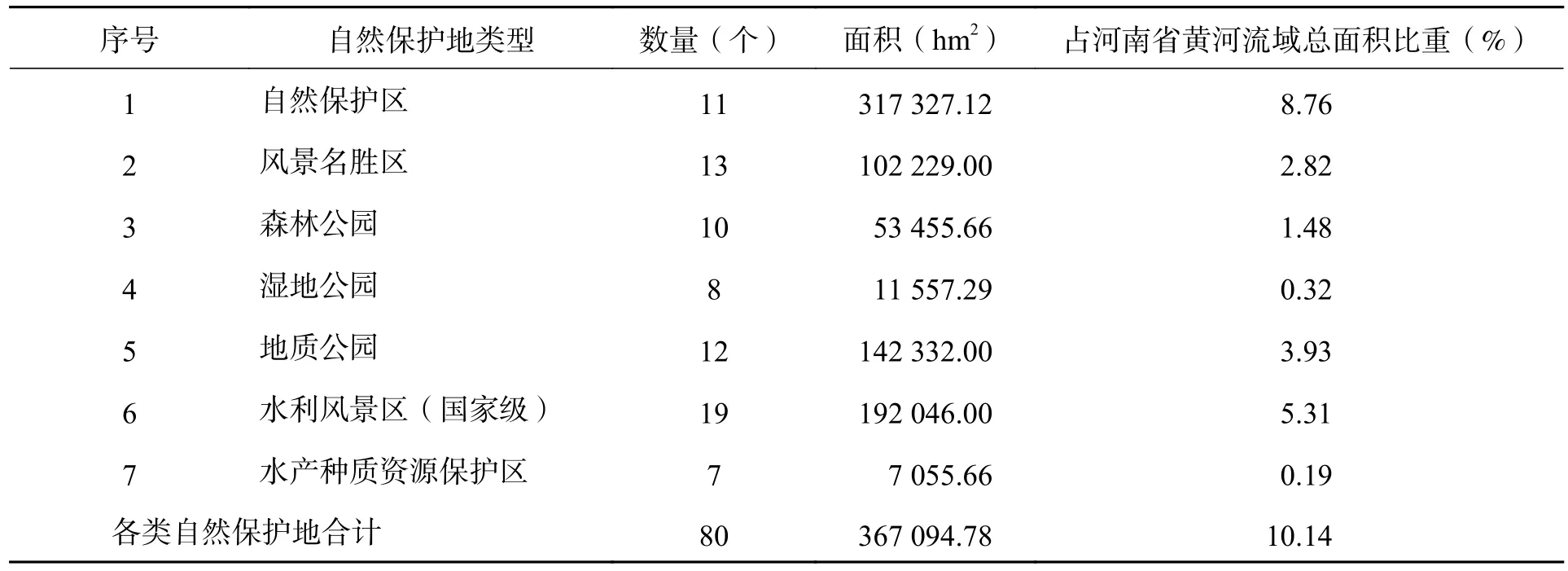

河南省兼跨黄河中、下游,黄河自陕西潼关进入河南省至山东东平县流出河南省,先后流经三门峡、洛阳、济源、焦作、郑州、新乡、开封、濮阳等8个省辖市22个县(市、区)以及巩义、兰考、长垣3个省直管县(市),总长711 km,流域面积3.62万 km2,分别占黄河流域、河南省总面积的5.1%、21.7%。据不完全统计,河南省黄河流域范围内目前已经建立了7类80个自然保护地,扣除重叠区域总面积为367 094.78 hm2,占河南省黄河流域总面积的10.14%(表1)。

表1 河南省黄河流域自然保护地现状Table 1 Status of natural protected areas in the Yellow River basin of Henan Province

1.2 建立国家公园的必要性

1.2.1 筑牢黄河中下游生态安全屏障

黄河生态系统是一个有机整体,黄河中游水土保持和下游湿地生态保护是黄河生态安全屏障建设的重要内容。以促进黄河中下游生态系统良性永续循环、增强生态屏障质量效能为出发点,以国家公园作为黄河中下游区段生态保护工作的重要载体,重点保护黄河中下游典型湿地等自然生态系统和生物多样性。

1.2.2 完善黄河流域国家公园布局

立足黄河中下游(河南段)干支流汇水区的黄河湿地、太行山等重点生态功能区筹划国家公园,并与上游的三江源、祁连山和下游的黄河口等国家公园或候选区遥相呼应,从而完善我国黄河流域国家公园的布局,对黄河流域生态系统精华地段实施最严格的保护。

1.2.3 破解自然保护地统一管理难题

区域内面临各类自然保护地范围交叉重叠、多头管理、生态系统碎片化等问题,以建立国家公园为契机,通过整合黄河中下游(河南段)自然保护地,构建以国家公园为主体的自然保护地体系和统一、高效、规范的管理机制,使区内重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性得以系统保护。

1.3 拟建国家公园概况

1.3.1 拟建国家公园的名称

本文充分考虑黄河河南段在黄河流域的独特优势,拟建国家公园暂定名为:黄河中下游国家公园。

1.3.2 拟建国家公园区域范围

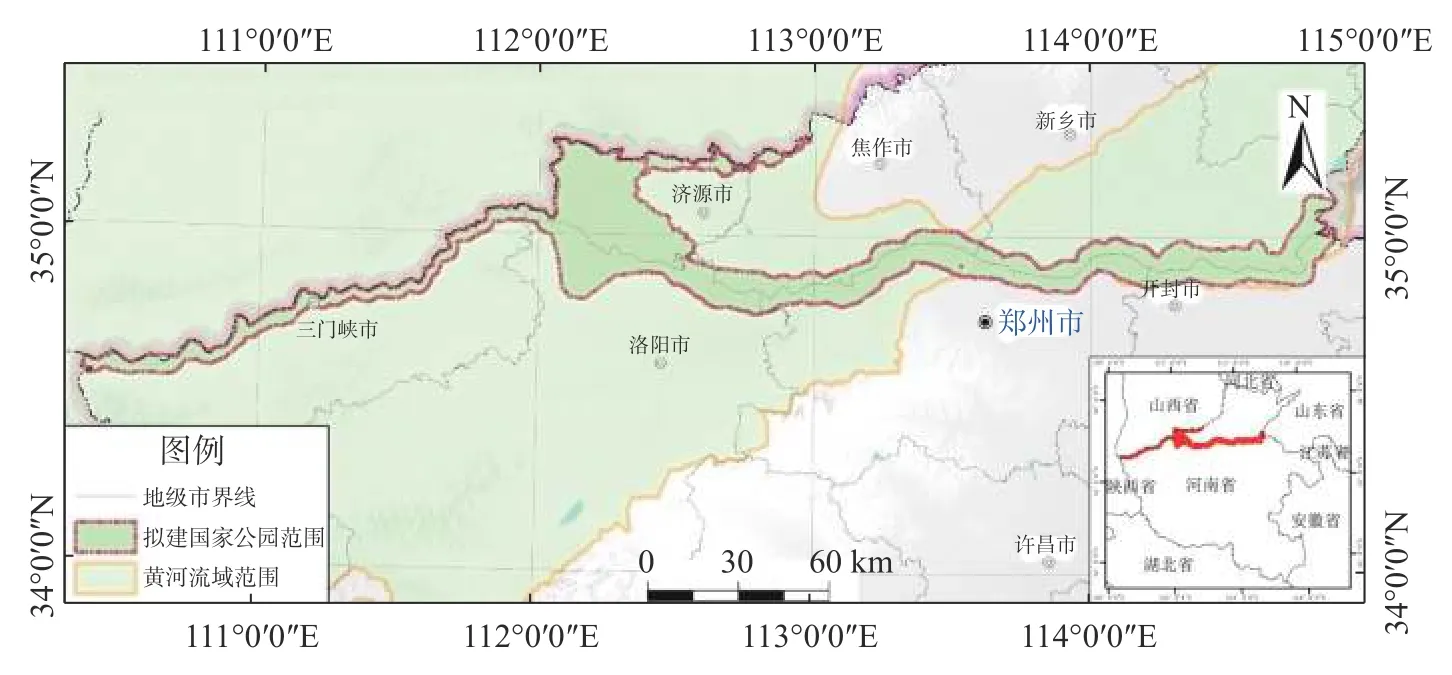

基于黄河中下游河南段自然地理特点、湿地生态系统及自然资源分布、生态功能区以及禁止开发区等因素考虑,按照完整自然生态系统的保护要求,以稳定提升黄河中下游灵宝至兰考干流湿地生态系统、生物多样性保护和黄河中游小浪底库区汇水区水土保持功能为目标,对区域范围内的生物代表性、建设适宜性和管理可行性进行综合分析,提出拟建国家公园范围。拟建国家公园范围是以黄河干流的河南黄河湿地、郑州黄河湿地、新乡黄河湿地鸟类、开封柳园口等4个首尾顺次相连相邻的自然保护区和黄河支流沁河、蟒河等小浪底水库汇水区内的河南太行山猕猴国家级自然保护区为基础,整合与其交叉重叠的30个其他自然保护地,并突破现有的自然保护地格局,以大尺度生态系统的原真性、完整性保护为目的,以黄河干流为骨架,以禁止开发区为主体范围,面积为3 442.88 km2(表2和图1)。

图1 拟建黄河中下游国家公园区位示意Fig. 1 Location of the proposed middle-lower Yellow River national park

1.3.3 主要保护对象

拟建的国家公园主要保护对象是以珍稀鸟类、植物及其生存环境为主的黄河中下游河流水体与湿地生态系统和以珍稀动植物等物种的多样性为主的黄河支流汇水区森林生态系统。具体包括:黄河中下游干流及沁河、蟒河等主要支流的重要汇水区域;以暖温带和温带落叶阔叶林为代表的森林生态系统、黄河中下游水体与湿地生态系统及其生物多样性;以红豆杉、银杏、连香树、野大豆、金钱豹、林麝、猕猴、大鸨、中华秋沙鸭、白鹤、黑鹳、大天鹅、小天鹅等为代表的珍稀濒危野生动植物及栖息地;代表黄河中游地域特色的河洛文化遗产等。

2 拟建国家公园主要资源条件

2.1 生态类型与生物资源

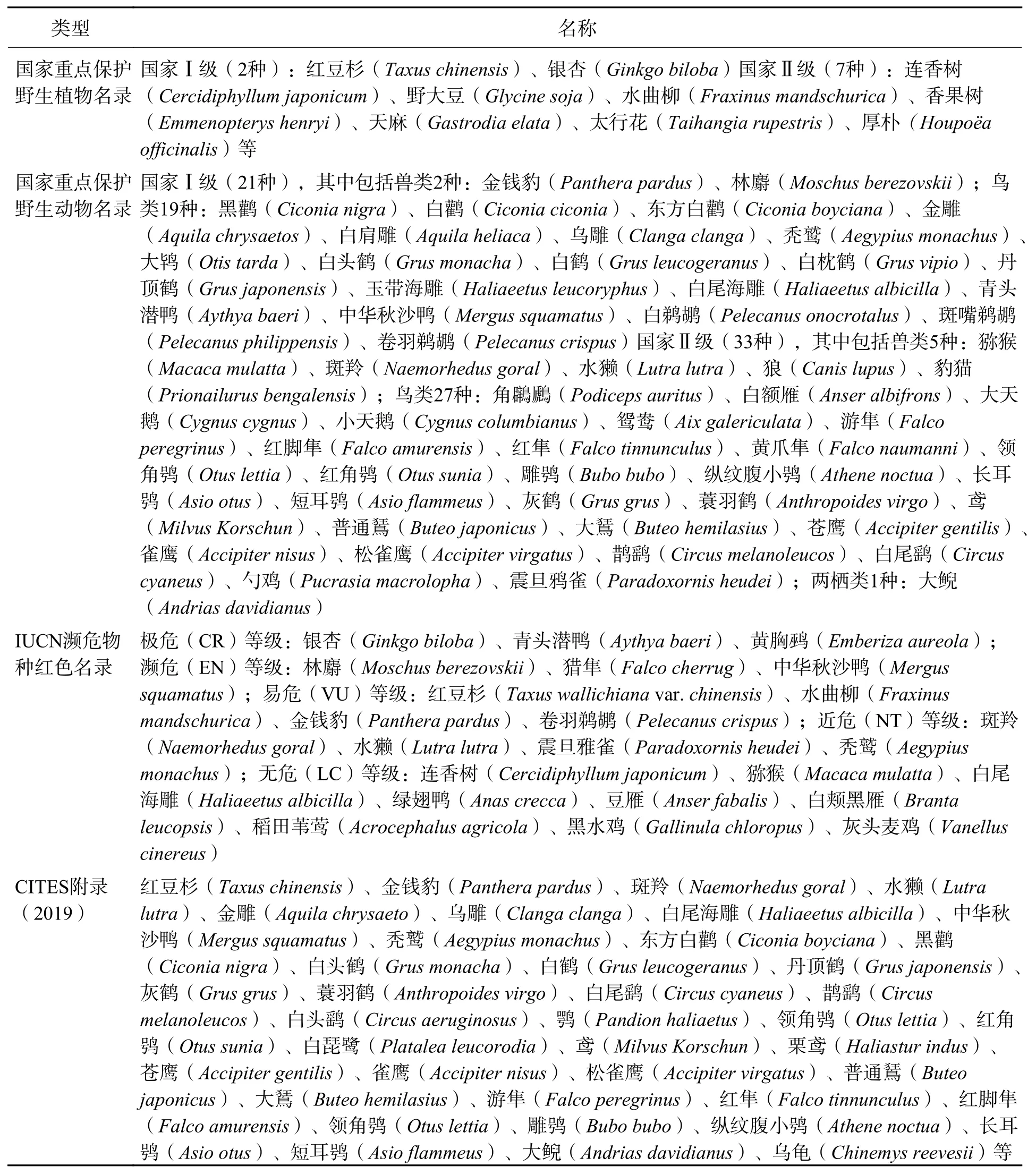

该区域属我国西部山区丘陵和东部平原南北气候、植被的过渡地带,黄河干流水体与湿地生态系统和沁河、蟒河支流上游太行山森林生态系统,是我国中部地区黄河流域生物多样性最丰富的地区之一,具有重要的生物学、生态学等科学研究价值和科普价值。拟建国家公园的范围内保存有高等植物197科785属1 759种(含变种),其中国家级重点保护野生植物9种;各类动物867种,其中国家级重点保护野生动物54种;列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》的植物4种、动物19种;列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(Convention on International Trade in Endangered Species,CITES)附录(2019)的植物1种、动物39种(表3)。

表3 拟建国家公园重要生物资源情况Table 3 Important biological resourcesof proposed national park

2.2 地质遗产

拟建范围兼跨黄河中、下游,地处我国地形第二、三阶梯的过渡地段,区域地质构造复杂,经历了超过25亿年漫长的地质演化过程,形成了许多较为珍稀的、独特的地质遗迹和地貌景观(表4)。特别是黄河大断裂、八里峡、第四系三门组以及晚更新世黄土剖面等地质遗迹,记录了从古黄河贯通三门古湖、切穿三门峡地垒到形成现代黄河的全过程,对研究青藏高原、黄土高原、黄河、黄淮海平原的形成与演化以及全球变化具有极高的科学研究价值。该区域拥有世界上最早的具有高等灵长类哺乳动物特征的上河曙猿化石和中国晚二叠世地层中分布的三大生物群之一-济源晚二叠世动物群,在国内外具有重要影响;加之该区域内特别是王屋山-黛眉山世界地质公园赋存的典型地层剖面、地质构造运动、构造地貌及典型古生物化石等其他地质遗产,对研究黄河中下游地区地质地貌发展历史、造山运动、气候变迁等具有极高的科学价值。

2.3 人文景观与非物质文化遗产

拟建区域孕育了黄河中游地域文化特色的河洛文化,拥有仰韶村遗址等百余处全国重点文物保护单位和洛阳龙门石窟、登封“天地之中”历史建筑群、中国大运河河南段、丝绸之路河南段等4项世界文化遗产,以及黄河号子等十多项国家级非物质文化遗产(表5)。由于历史上河南地区水患十分频繁,广大河南人民与洪水搏斗,不断对黄河进行治理,拟建国家公园内拥有诸多黄河水患遗址和重大水利工程。

3 国家公园准入条件符合性论证

我国已有许多学者针对国家公园的设立标准或准入条件进行了研究[8-12],2020年12月22日《国家公园设立规范》(GB/T 39737-2020)[13]发布实施,该标准规定了国家公园需满足3项准入条件和9项认定指标。

3.1 国家代表性方面

3.1.1 生态系统代表性

按照《国家公园空间布局的生态地理分区》[13],拟建区域兼跨“东部湿润半湿润生态大区”的“黄淮海平原农田湿地生态地理区”和“太行山落叶阔叶林生态地理区”。该区域内发育的黄河中游三门峡库区湿地、下游河道湿地(河南省境内)面积为14.2万 hm2,是我国黄河湿地的重要组成部分,其中9.46万 hm2湿地处于拟建国家公园范围内,湿地类型丰富,共4大类7小类,湿地内物种繁多,是我国内陆湿地生态系统的典型代表之一;黄河中游支流所在的太行山区发育落叶阔叶林森林生态系统,是列入《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011-2030年)》的生物多样性优先保护区域之一①《关于印发<中国生物多样性保护战略与行动计划(2011—2030年)>的通知》(环发〔2010〕126号)。;符合“大尺度生态过程在国家层面具有典型性”的认定条款,具备“生态系统代表性”指标的认定条件。

3.1.2 生物物种代表性

拟建区域分布有典型的野生动植物种群,是我国乃至世界生物多样性的关键地区之一,国家级重点保护野生植物15种、动物52种,拥有金钱豹 (Panthera pardus)、林麝 (Moschus berezovskii)、白鹤 (Grus leucogeranus)、大鸨 (Otis tarda)、中华秋沙鸭 (Mergus squamatus)、大鲵(Andrias davidianus)、红豆杉 (Taxus chinensis) 等伞护种或旗舰种和青头潜鸭(Aythya baeri)、野大豆(Glycine soja)等特有、珍稀、濒危物种在区内聚集,物种丰富度在我国黄河中下游地区位居前列,保护价值在全国具有典型意义,具备“生物物种代表性”指标的认定条件。

3.1.3 自然景观独特性

拟建区域兼具黄河中、下游的独特优势,不仅形成世界罕见的“地上悬河”景观,区内保存的黄河大断裂、八里峡、第四系三门组以及晚更新世黄土剖面等地质遗迹,记录了从古黄河贯通三门古湖、切穿三门峡地垒到形成现代黄河中、下游河道的全过程,是研究黄河形成之前地质地貌演化及黄河形成、变迁的绝佳场所,在中国或世界较为罕见。其符合“代表重要地质演化过程、保存完整的地质剖面、古生物化石等典型地质遗迹”的认定条款,具备“自然景观独特性”指标的认定条件。

3.2 生态重要性方面

3.2.1 生态系统完整性

拟建区域包括了河南省黄河中下游干流和小浪底水库汇水区,经调查统计,在沿黄河干流湿地区域发育各类特殊生境和水生植被、沙生植物、盐生植物等4个类型、26个群落。黄河支流沁河、蟒河上游太行山区是华北、华中与西北植物区系的镶嵌地带,以落叶栎类林为代表和半常绿栎类林为辅,共6个类型、13个植被型、81个群系。区内自然生态系统组成要素和生态过程完整,具有较完整的动植物区系,能维持种群生存繁衍、生态功能稳定和生态系统健康。同时该区还是我国众多水禽等候鸟的重要迁徙通道、越冬地和繁殖地,具备“生态系统完整性”指标的认定条件。

3.2.2 生态系统原真性

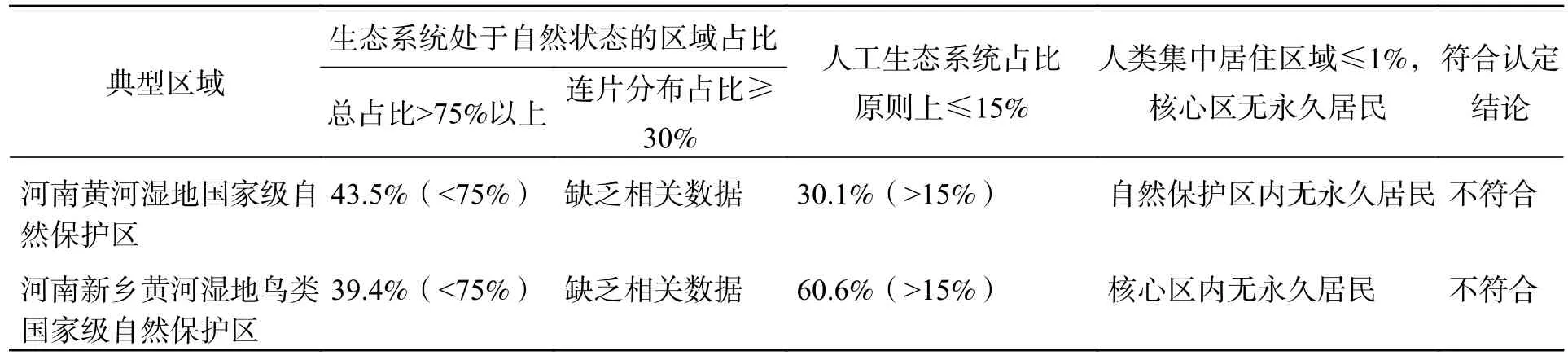

拟建区域已建的自然保护区内,因无常住人口而人类活动极少,是区内生态系统原真性程度最高的区域。分别以河南黄河湿地、新乡黄河湿地鸟类等2个国家级自然保护区作为区内黄河湿地生态系统的典型代表,按照其土地利用现状及其自然、人工属性不同,分别统计生态系统处于相对自然的区域占比、人工生态系统占比等情况,不满足“生态系统处于自然状态的区域总占比大于75%以上”“人工生态系统占比原则上不超过15%”等相关指标要求(表6)。其他非自然保护区的拟建区域生态系统原真性相对更差,故拟建区域暂不具备“生态系统原真性”指标的认定条件。

表6 黄河河南段干流沿线典型区域生态系统原真性指标符合情况Table 6 Conformity of ecosystem authenticity indices in typical regions along the main stream of Henan section of the Yellow River

3.2.3 面积规模适宜性

拟建区域超过了3 000 km2,仅已建的5个自然保护区面积之和为1 919.82 km2,且其中4个处于黄河干流的自然保护区,依次沿黄河河道首尾自然联通、集中连片,面积为1 445.30 km2,能够确保黄河湿地生态系统等保护目标的完整性和长久维持,能够支撑完整的生态过程和维持生境需求范围大的物种生存繁衍,能够传承历史上形成的人地和谐空间格局,具备“面积适宜性”指标的认定条件。

3.3 管理可行性方面

3.3.1 自然资源资产产权

拟建区域土地全部为全民所有制土地和集体所有制土地,且已设立自然保护地范围内全民所有制土地面积占比60%以上,通过家庭联产承包责任制的形式,由农民耕种集体所有制土地具有通过置换、赎买或保护地地役权等措施满足统一管理需求的潜力;水资源、矿产资源、森林资源等其他自然资源资产产权以全民所有为主,但需要进一步开展自然资源资产产权调查确权登记相关工作,基本具备“自然资源资产产权”指标的认定条件。

3.3.2 保护管理基础

拟建区域已经建立35个不同类型的自然保护地,按照《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》等相关文件精神,将这些自然保护地整合成不交叉重叠的自然保护地群,基本满足中央或省级政府统一行使全民所有自然资源资产所有权的基础条件;同时,自然保护地强化监督工作的相继开展,区内人类生产活动处于可控状态;基本具备“保护管理基础”指标的认定条件。

3.3.3 全民共享潜力

拟建区域内独特的自然资源和人文资源能够为国民素质教育提供机会,而且已经建立有黄河博物馆、黄河地质博物馆、王屋山-黛眉山世界地质公园博物馆等科普场馆,便于科普教育活动等公益性使用,先后获批“全国野生动植物科普教育基地”“全国科普教育基地”“全国中小学生研学实践教育基地”等,可为公众特别是中小学生提供自然教育、体验与游憩的机会;具备“全民共享潜力”指标的认定条件。

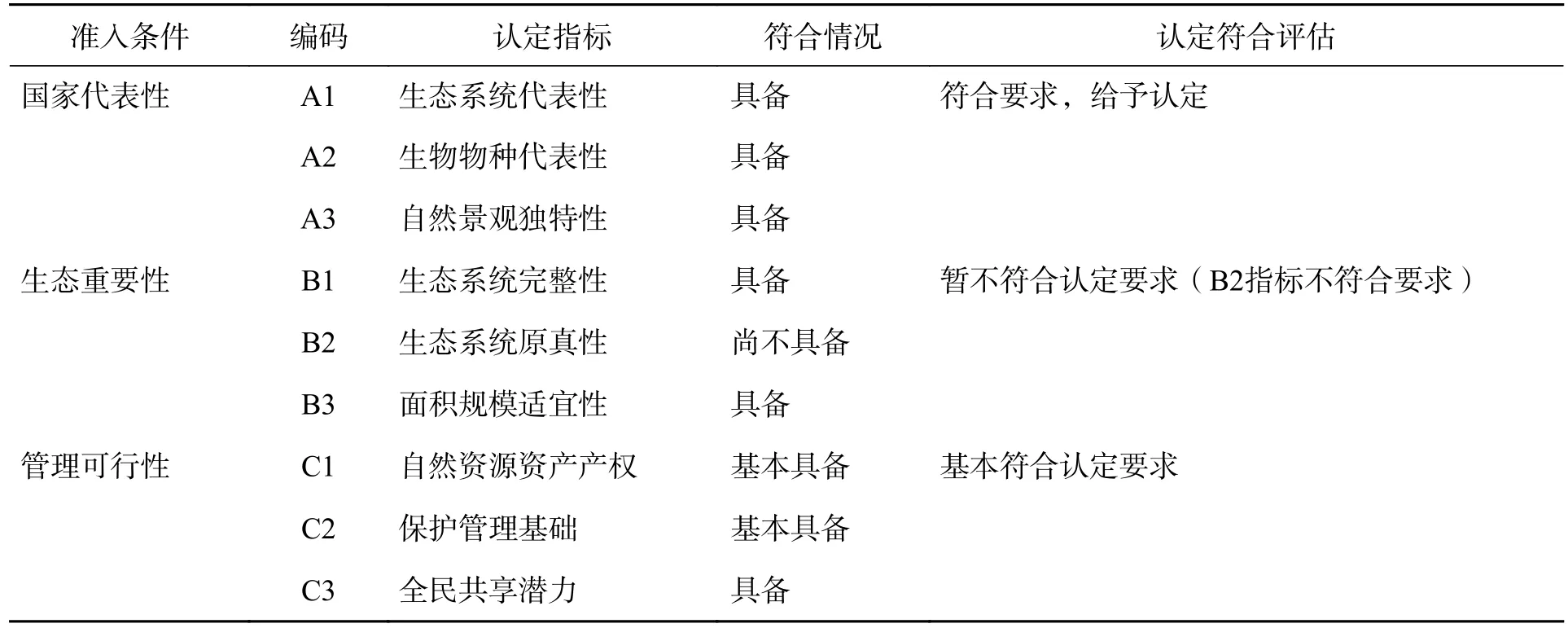

3.4 符合性论证结果

按照《国家公园设立规范》中提出的国家公园的3大项准入条件和9项认定指标,对黄河河南段进行评估,具备“生态系统代表性”“生物物种代表性”“自然景观独特性”“面积规模适宜性”“全民共享潜力”等5项认定指标,基本具备“自然资源资产产权”“保护管理基础”等2项认定指标,尚不具备“生态系统原真性”的认定指标;“国家代表性”“管理可行性”等2个准入条件符合或基本符合认定要求,“生态重要”因尚不具备“生态系统原真性”的认定指标不符合准入条件。而国家公园设立需要同时满足“国家代表性”“生态重要性”“管理可行性”3项条件,故拟建范围暂不符合国家公园的准入条件(表7)。

表7 拟建国家公园准入条件评估结果Table 7 Evaluation results of establishment conditions of the proposed national park

4 结论与讨论

4.1 拟建区域在黄河流域的重要地位和价值

拟建区域在黄河流域的重要地位和价值主要包括:1)拟建区域处于黄河中游、下游的核心地段,是连接中游黄土高原、下游黄淮海平原的生态廊道,也是加强中游水土保持和推进下游湿地保护及生态治理的关键区段,承担着黄河水沙治理和保障黄河中下游防洪安全的重任;2)在黄河流域生态保护“一带五区多点”空间布局[14]中,拟建区域地处“一带”(即“沿黄河生态带”)的中、下游段,并涉及“多点”中的重要野生动物栖息地和珍稀植物分布区,是黄河流域生物多样性最丰富的地区之一,拥有金钱豹、青头潜鸭、红豆杉、野大豆等众多珍稀、濒危、特有物种,具有重要的生物学、生态学等科学价值和保护价值;3)拟建区域湿地生态类型多样且沿黄河呈东西向展布数百千米,是我国鸟类迁徙三大通道中线的重要地区和我国鸟类中转、越冬、繁殖的重要基地之一;4)该区域内拥有众多珍稀且独特的地质剖面、古生物化石、地质构造形迹及地貌景观,是研究黄河形成之前地质地貌演化及黄河形成、变迁的绝佳场所,具有极高的地质科学研究价值和保护价值;5)以河洛文化为代表的拟建区域历史文化厚重,分布有大量与黄河相关的文化遗存,是中华民族的发祥地之一。

4.2 拟建区域暂不具备国家公园准入条件

拟建区域黄河两岸长期以来一直是人口相对集中的区域,人类活动对自然生态系统干扰相对较多。区内黄河中游河段建有三门峡水库和小浪底水库,下游河段由于“地上悬河”的原因少有支流汇入,且在黄河滩地内存在大量耕地和一定数量的村庄居民点,导致区域内处于自然状态的生态系统区域相对较少,暂不具备《国家公园设立规范》中9项认定指标中“生态系统原真性”,故拟建区域暂不具备国家公园的准入条件。

4.3 推动建立黄河中下游国家公园的相关建议

4.3.1 加强拟建区域生态系统原真性、完整性保护

针对拟建区域“生态系统原真性”相对较弱,一方面,秉持“重在保护,要在治理”的思想理念,重点围绕水土流失、“湿地不湿”等关键问题,加强中游小浪底库区水土保持和下游黄河滩区生态修复,统筹推进黄河滩区综合治理、居民迁建与生态保护,持续开展沿黄河生态廊道建设,综合提升黄河中游水土保持水平和黄河下游湿地等生态系统稳定性;另一方面,严控和降低人类活动对拟建区域的影响,通过生态保护红线评估调整和国土空间规划编制,本文建议将拟建区域纳入生态保护红线管控范围,结合自然保护地强化监督等工作,对区域内具有重要生态功能的湿地生态系统、森林生态系统分布区强化保护和用途管制措施。

4.3.2 提升拟建区域自然保护管理水平

针对拟建区域“自然资源资产产权”“保护管理基础”等存在问题,一方面,对区内现有35个不同类型的自然保护地进行整合、优化,优化自然保护地范围和功能区边界,解决自然保护地范围交叉重叠、功能区设置不合理、存在永久基本农田等矛盾冲突,以及管理体制不顺、管理成效相对较低等问题;另一方面,对区内的土地、森林、湿地、矿产等自然资源资产开展调查,对区内的自然保护地和水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然生态空间统一确权登记,明确各类自然资源的种类、面积和所有权性质,对自然保护地内全民所有和集体所有的产权结构进行科学确定,逐步建立明晰的自然资源产权制度,不同权属的自然资源权属边界清晰,权责明确。

4.3.3 积极融入国家公园体制建设

针对我国国家公园空间布局,已有相关学者开展了相关研究[15-17]。《国家公园空间布局方案》中涉及黄河流域的公园包括:三江源国家公园、祁连山国家公园体制试点区和秦岭、太行山、伏牛山、黄河口等国家公园候选区,而直接涉及黄河的仅有处于黄河上游的三江源国家公园和黄河下游的山东黄河口国家公园候选区。随着兼跨黄河中、下游的拟建区域生态系统原真性、完整性程度的不断提高,将全部符合国家公园的准入条件和认定指标,本文建议将拟建区域补充列入国家公园候选区名单,以完善黄河流域国家公园空间布局;同时,可通过联合山西、陕西和山东等黄河中下游相邻省份的重点生态功能区或部分区域融入相关的国家公园候选区,积极融入国家公园体制建设。