海洋保护地休闲渔业发展路径研究

——以马鞍列岛为例

2022-05-19董艺翀

董艺翀 于 霄

(浙江海洋大学,浙江舟山 316022)

在过去的几十年里,建立海洋保护地被视为保护海洋生态环境的有效方法[1-2]。我国海洋保护地建设工作自20世纪60年代初开始,并在之后遍布沿海各省市。截至2019年,我国已建成各类海洋保护地271个,总面积约12.4万km2,在保护海洋生态系统和生物多样性方面发挥了难以替代的作用。然而,我国海洋保护地的建设大多包括了传统渔村,海洋保护地对海洋生态环境的严格要求给保护地内渔村居民的生计和生活带来了沉重的负担,导致渔村居民与保护地的矛盾冲突[3]。为此,中共中央办公厅、国务院办公厅于2019年6月印发了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,强调各类保护地的社会和经济效益,明确保护地在系统地保护自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性的同时,为人民提供优质生态产品,为全社会提供科研、教育、体验、游憩等公共服务的功能定位,鼓励和支持保护地内社区居民从事环境友好型经营活动。因此,如何实现海洋保护地生态效益向社会和经济效益的良好转化、解决海洋保护地内渔村发展面临的困境,是目前亟需考虑的问题。

休闲渔业作为渔业一、二、三产业融合发展的产物,在改善渔业产业结构、提高渔业发展质量、缓解资源压力、增加渔村居民收入方面具有重要意义,已经成为渔业经济新的增长点[4]。因其在经济、社会和生态方面的效益,21世纪初我国开始在海洋保护地内尝试发展休闲渔业,但在发展过程中面临诸多问题,导致保护地内休闲渔业的效益难以得到有效发挥,发展水平偏低。本文旨在论述分析海洋保护地发展休闲渔业的内在逻辑、发展过程中存在的问题,思考保护地内休闲渔业发展路径,为实现海洋保护地高质量发展,缓和保护地与渔村居民的矛盾,实现海洋保护地传统渔村振兴提供思路。

1 海洋保护地休闲渔业发展概述

1.1 休闲渔业定义

关于休闲渔业的定义,国内外学者提出了一系列观点。其中,国外学者大多把休闲渔业定义为区别于传统的商业捕捞,以运动和娱乐为目标的捕鱼活动[5-6]。这种定义侧重于休闲渔业的休闲功能体现,并把休闲渔业局限于捕鱼行为。而国内学者对于休闲渔业的定义更为宽泛和丰富,其中具有代表性的当属江荣吉关于休闲渔业的定义:“休闲渔业就是利用渔村设备、渔村空间、渔业生产的场地、渔法渔具、渔业产品、渔业经营活动、自然生物、渔业自然环境以及渔村人文资源,经过规划设计,以发挥渔业和渔村休闲旅游上的功能,增进国人对渔村与渔业之体验,提升旅游品质,并提高渔民收益,促进渔村发展。”[7]这种定义侧重于休闲渔业的资源依托和社会功能的表述。可以发现,国内外学者关于休闲渔业的定义不尽相同。本文立足国内发展现状,采用农业农村部关于休闲渔业的定义,即以渔业生产为载体,通过资源优化配置,将休闲娱乐、观赏旅游、生态建设、文化传承、科学普及以及餐饮美食等与渔业有机结合,实现一、二、三产业融合的一种新型渔业产业形态。

1.2 休闲渔业发展现状

在国外,如美、日、澳等发达国家,休闲渔业早已经成为渔业经济的重要组成部分,其产值甚至超越了传统商业捕捞[8-9]。据统计,2020年美国休闲渔业总产值超500亿美元,超过5 400万美国人参与体验休闲渔业[10],参与者遍布各年龄段,带动了旅游业和配套产业的发展,对地方经济增长和居民生活水平提高作用显著。此外,为了保障休闲渔业的可持续发展,各国设立了不同的科学管理方法。例如,游钓许可证制度、划定休闲渔区、渔业资源增值放流、渔获物和渔具的限制及配套法律文件等[11]。在这一背景下,休闲渔业的发展集经济、社会和生态效益为一体,对整体渔业产业结构和资源配置起到优化作用。

国内休闲渔业经过近20年的发展,已取得了较好的成绩。据统计,2011-2019年,休闲渔业产值增长687.17亿元,增幅高达268.42%,年均增长率达17.70%[12]。由于发展时间较短、发展观念落后,休闲渔业的发展仍存在诸多问题,主要反映在以下几个方面:首先,产业布局不合理。我国休闲渔业整体布局呈现出小规模、分散化的特征,与区域经济、渔业产业、资源环境发展的协调性偏低[12]。个体经营户在休闲渔业经营主体中占据主导,很难形成规模效应,且休闲渔业从业者缺乏正规的培训,整体服务质量较差。

其次,管理水平落后。休闲渔业的规范管理涉及渔业资源、船舶、生态环境、旅游、交通、餐饮、安全等多个领域,政府部门在实际管理过程中往往会出现权责不清、多头管理的情况[13]。相关管理制度和标准体系不够健全完善[12],不利于休闲渔业的健康有序发展。

最后,供需结构性矛盾突出。主要表现为休闲渔业市场效率低下,作为供给方的休闲渔业经营者亏损已成为普遍现象。究其根源,在目前游客需求层次逐渐偏向中高端的情况下,各地休闲渔业发展同质化严重,消费者能体验到的休闲渔业项目千篇一律,相关服务和产品质次价高,口碑效应和重游意愿较差,难以打造出具有影响力的品牌[14]。

虽然对比休闲渔业发展大国,我国休闲渔业的发展仍处于起步阶段,但是作为世界第一渔业大国,我国丰富的渔业资源和多样的渔具渔法为休闲渔业的发展奠定了良好的基础。同时,中国作为人口大国,随着经济的增长,休闲诉求日益成为人民生活的刚性需求,这为休闲渔业的发展提供了广阔的市场。可以说,我国休闲渔业发展趋势总体向好。

1.3 休闲渔业发展类型

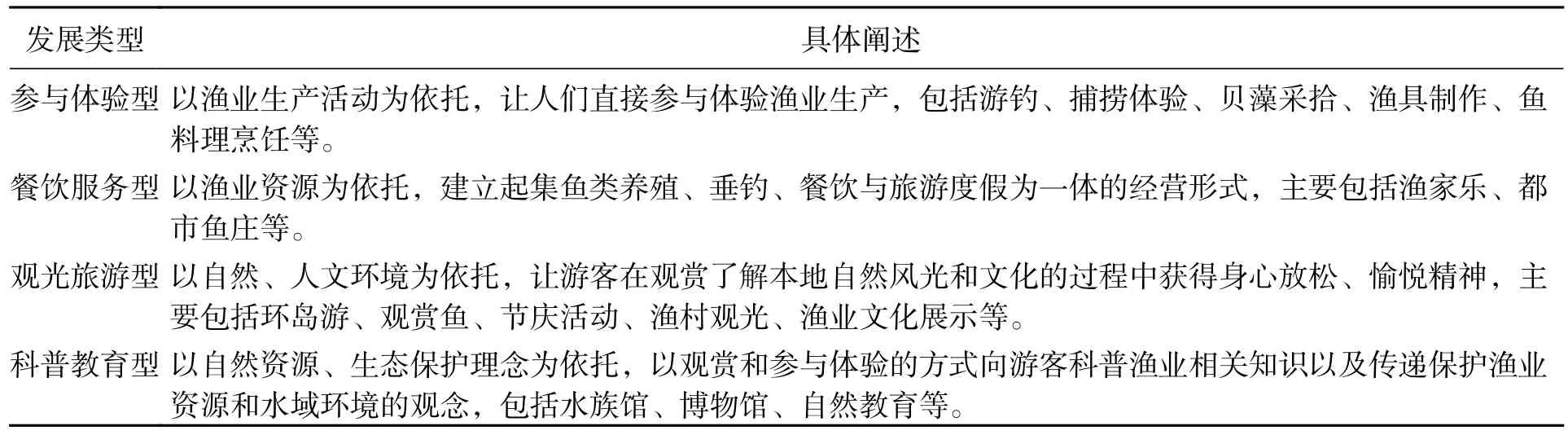

国内学者对休闲渔业的发展类型尚未形成统一的认识,主要包括休闲垂钓[15]、生产体验[16]、鱼鲜品尝[17]、渔村观光[18]、节庆活动[19]、水族展示[20]。本文根据休闲渔业的定义及其资源依托将休闲渔业发展分为四大类:参与体验型、餐饮服务型、观光游览型和科普教育型(表1)。由于各种休闲渔业类型之间存在密切关联,在实际情况中,休闲渔业经营者往往采取多种类型协同发展的运作模式。

表1 休闲渔业发展类型Table 1 Development types of recreational fishery

2 海洋保护地内休闲渔业发展的内在逻辑

2.1 资源适配

一个地区休闲渔业资源的丰度很大程度上决定了该地区休闲渔业发展的质量水平[4]。海洋保护地所具备的自然资源、人文资源和市场资源条件为保护地内休闲渔业的发展提供有力支撑。

首先,海洋保护地自然资源优越。一方面,海洋保护地独特的景观资源为休闲渔业的发展提供了重要的空间景观依托。保护地所处区位于一般具有独特的地文景观、水域风光、气象气候和生物景观,良好的自然景观为休闲渔业的体验者提供了一个舒适的环境空间。另一方面,海洋保护地丰富的渔业资源为休闲渔业的开展提供了资源基础。渔业资源对休闲渔业的发展极为重要,其不仅是休闲渔业重要的旅游资源之一,更是休闲渔业活动质量的判断标准。相较于其他地区,尤其是内陆湖泊河流,海洋保护地内渔业资源在质量和多样性方面优势明显,可以为游客带来淡水休闲渔业难以提供的休闲体验。总体来说,海洋保护地背靠广阔的海洋和丰富多样的渔业资源,具有巨大的休闲渔业发展潜力。在目前淡水休闲渔业的发展水平远高于海洋休闲渔业的背景下,可依托海洋保护地发展具有更高开发价值的海洋休闲渔业。

其次,海洋保护地人文资源丰富。即海洋保护地蕴含丰富的“渔”元素。我国的海洋保护地内包含了许多传统渔村,渔村居民世代靠海吃海,在长期渔业活动中创造的物质和精神财富构成了渔村独特的“渔文化”[21],包括渔村建筑、社会网络、作业方式、传统民俗、人海关系、渔业节庆、宗教信仰、文化艺术等。出于对原生态的保护,海洋保护地内的传统渔村并未进行大规模的现代化改造,许多“渔”元素被保存下来,这些“渔”元素是休闲渔业开发的重要资源,赋予休闲渔业深厚的文化内涵,可以最大程度地拓宽休闲渔业的发展空间,推动休闲渔业多样化发展,提升休闲渔业的产品质量。

最后,海洋保护地市场资源良好。现阶段,我国海洋保护地的建设主要分布在近岸区域[22],周边多为沿海发达城市,城市居民具有较高的消费水平和消费需求。在城市生态环境的日益恶化的背景下,类似于海洋保护地的原生态旅游愈发受到这部分群体的追捧与青睐[23]。近年来,国内海洋保护地,尤其是海洋公园,陆续尝试开发各种生态旅游项目,满足了部分城市居民需求,积累了一定的客源基础[24]。海洋保护地拥有发展休闲渔业所需的客源市场。

2.2 现实动因

我国的海洋保护地长期面临着保护与发展不够协调、社会服务功能挖掘不够、居民与保护地存在一定矛盾冲突的困境,如何处理好这些问题是现阶段海洋保护地突破建设瓶颈、提升治理水平的关键所在。

2.2.1 保护与发展不够协调

在海洋资源开发利用与海洋生态环境保护矛盾日益突出的当下,如何权衡好保护地内保护与发展的关系是我国海洋保护地建设与管理面临的首要难题[25]。我国海洋保护地的建设虽然强调“保护为主,适度开发”,但往往难以对开发的“度”进行准确的把握。近年来,随着海洋经济重要性日益凸显,地方政府对于建设海洋保护地愈发抵触,导致部分重要海洋系统得不到有效保护[26]。

2.2.2 社会服务功能挖掘不够

我国海洋保护地在守护海洋生态环境,保护生物多样性方面已经发挥了重要作用。然而,海洋保护地服务社会,为人民提供优质生态产品,为全社会提供科研、教育、体验、游憩等公共服务的功能尚未得到充分挖掘。长期以来,海洋保护地内渔村文化没有被充分发展弘扬,海洋生态保护理念也未得到广泛的传播,人与海的联系长期割裂,人的全面发展与海洋的平衡有序之间难以形成和谐统一,这与我国海洋生态文明建设的目标相悖。

2.2.3 居民与保护地存在一定矛盾冲突

海洋保护地内社区居民生计普遍面临着过度依赖自然资源、缺乏生计技能、缺少资金和生态补偿制度缺失等问题。这种现象在保护地渔民群体中格外明显,渔民群体低文化素质、低技术水平的特点决定了渔民就业门路狭窄、跨行业转移困难的现实[27]。保护地对自然资源一些限制举措会制约社区经济的发展,影响居民生计。随着我国海洋保护地体系的不断完善,各类型的海洋保护地都在逐步重视对海洋保护地建设所影响的社区居民,促进其生计转型与生态保护相协调[28]。因此,如何在实现生态保护的公共利益时保障当地社区公平受益与可持续发展是缓和社区居民与保护地矛盾、带动社区居民长效治理海洋保护地的关键所在[29 - 30]。

休闲渔业集经济、社会、生态效益于一体,对于突破海洋保护地发展瓶颈具有重要意义:第一,休闲渔业经济效益显著。休闲渔业的渔业附加值极高,而且先期资金投入不高,诸多因保护地设立而闲置的渔业器具和人力资源可以得到有效利用,具有“低投入、高产出”的特点。同时,休闲渔业的发展可以丰富保护地旅游产品供给,缓解保护地内旅游业淡旺季分明的问题,有效拓宽海洋保护地旅游产业的发展空间。此外,休闲渔业产业链条的延伸对于拉动整个海洋保护地经济发展具有重要作用[31]。第二,休闲渔业社会效益突出。一方面,休闲渔业的发展能够有效地解决海洋保护地内渔民转产转业的问题,配套产业的发展也能够提供众多岗位,为保护地内社区居民提供更多就业选择,有效缓和本地居民与保护地的矛盾;另一方面,休闲渔业的发展保障了海洋保护地社会服务功能的实现。不同模式的休闲渔业能充分挖掘海洋保护地教育、体验、游憩等社会服务功能,并形成优质的生态产品供给社会,在这一过程中,传承渔村传统文化,传播海洋生态保护理念,重新构建人与海的联系,实现人的全面发展与海洋的平衡有序之间的和谐、统一。第三,休闲渔业生态效益明显。休闲渔业在带来显著经济和社会效益的同时,对比其他渔业发展方式具有“低破坏、低污染”的特点,是渔业可持续发展的新出路。传统捕捞渔业对渔业资源的破坏是毁灭性的,而传统养殖业又面临着高污染、高饱和的危机[32]。休闲渔业能够优化渔业产业结构,推动海洋保护地传统渔业转向可持续发展的新型渔业形态,这在海洋保护地资源量和环境质量被严格把控的现状下格外重要。此外,国外研究表明,休闲渔业的发展对提高休闲渔业从业者的海洋保护意识具有重要作用,能够推动休闲渔民积极开展和参与保护渔业资源的活动[33]。

3 马鞍列岛休闲渔业发展案例

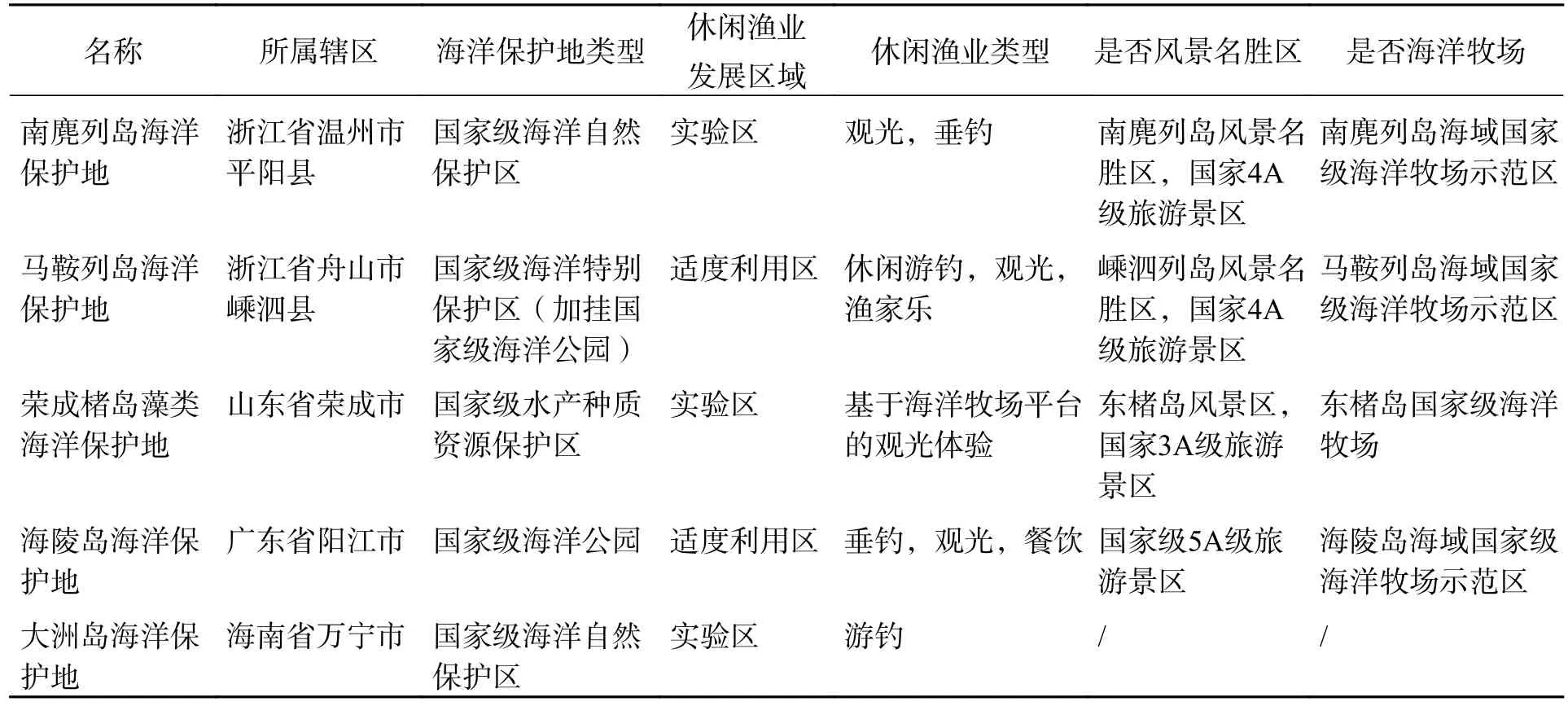

在新的自然保护地体系下,海洋保护地由原有的海洋自然保护区、海洋特别保护区、海洋公园、水产种质资源保护区等几种子类型构成。虽然发生于各类型的海洋保护地,但休闲渔业的发展同质化现象严重,主要休闲渔业类型为垂钓、餐饮和观光(表2)。本文选取浙江嵊泗马鞍列岛作为具体研究案例,分析海洋保护地休闲渔业发展中遇到的困境。

表2 不同类型海洋保护地休闲渔业发展情况Table 2 Development of recreational fisheries in different types of MPAs

马鞍列岛位于舟山群岛最东端,地处舟山渔场中心位置,由花鸟山、东西绿华岛等130多个岛礁组成。广阔的海域、繁多的海洋资源、各样的岛礁地貌景观构成了马鞍列岛独特的岛群海洋生态系统,极具开发研究和保护价值。2005年6月,国家批准建立马鞍列岛国家海洋特别保护区,保护区总面积549 km2,其中岛礁面积19 km2。马鞍列岛海洋保护地的建立在一定程度上缓解了保护地内面临的环境质量下降和物种资源衰退等问题,却也给保护地内居民的生活和生计造成了一定的困扰,大量依靠近岸渔业和贝藻类资源维持生计的居民被迫寻找新的生计来源,海水养殖业在这一段时间内发展迅速,很快成为本地居民的转产选择。然而,随着大量贻贝养殖户的加入,养殖业很快饱和。同时,单一化的贻贝养殖不仅给保护地造成沉重的环境压力,也降低了保护地内养殖贻贝的品质。此外,海水养殖常常“靠天吃饭”,台风过后颗粒无收的巨大风险也让本地其他居民望而却步。在此背景下,保护地的发展亟需寻求新的出路。2014年12月,经原国家海洋局批准,浙江嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区加挂国家级海洋公园。依托上海、宁波和舟山本岛的客源市场,海洋保护地的海岛旅游业发展迅速,同时也带动了相关产业的发展,休闲渔业也在这一时期得到发展。

2015年,嵊泗县委颁布《关于稳步推进渔业发展的若干意见》,马鞍列岛海洋保护地内休闲渔业的发展步入正轨。依托海岛自然风光,以海洋牧场、万亩贻贝等资源为平台,马鞍列岛形成了以休闲游钓为主,海岛观光、海鲜品尝为辅的休闲渔业布局。休闲渔业的快速发展为保护地内传统渔民提供了转产增收的契机,一部分渔民受雇于休闲渔业公司,一部分渔民将自身捕捞渔船改造为休闲渔船从事休闲渔业,在很大程度上改变了原有的渔业格局。然而,保护地休闲渔业的发展水平仍处于较低水准,从业者缺乏服务意识,导致游客体验感较差,对保护地休闲渔业产品黏性不足。同时,以游钓、观赏为主的休闲渔业开发对海岛生态系统造成了干扰。每年到马鞍列岛进行游钓活动的游客超 10 000 人,废弃的饵料袋、钓组、饵盒、食品外包装等,给岛内及其附近海域环境造成了严重的污染。此外,在游钓过程中,也出现了许多破坏休闲渔业可持续发展的行为,批量、 粗暴的作业模式背离了休闲渔业的初衷,破坏了海洋保护地内的生态平衡。因此,舟山市政府于2017年5月颁布《舟山市国家级海洋特别保护区海钓管理暂行办法》采取一系列举措,包括海钓证、总量控制、可钓标准、可钓限额等,希望对马鞍列岛海洋保护地内的休闲游钓行为进行规范。然而,受限于保护地内管理水平,办法的施行效果不佳,未能改变海洋保护地内休闲渔业无序发展的状况。2020年2月,嵊泗县人民政府制订《嵊泗县休闲渔业发展规划(2020-2022)》,力图推动马鞍列岛海洋保护地休闲渔业转型升级,提高中高端休闲渔业产品供给,打造精品民宿,提升服务质量,推动休闲渔业品牌建设。

总体来看,马鞍列岛海洋保护地休闲渔业的发展在一定程度上推动了本地经济的增长,为渔民转产增收提供了合适的方向,但同时暴露出我国海洋保护地休闲渔业发展过程中的诸多问题。

3.1 海洋保护地休闲渔业布局失衡

目前,海洋保护地休闲渔业发展面临布局失衡的现状,主要表现为海洋保护地内参与体验型休闲渔业比重过大、科普教育型休闲渔业缺失。通过上述案例可以发现,马鞍列岛海洋保护地内休闲渔业的发展类型有参与体验型、餐饮服务型和观光旅游型,其中由于参与体验型的休闲游钓能带来最直接的经济效益,在休闲渔业发展布局中占据主导地位,科普教育型休闲渔业则由于开发成本过大、缺乏专业人才未被纳入休闲渔业布局之中。这也是国内大多海洋保护地休闲渔业的发展现状。然而,过度发展依赖渔业资源的参与体验型休闲渔业,势必会对海洋渔业资源和环境造成破坏,这一问题在国外关于休闲渔业的研究中被反复提及[34-35]。此外,保护地科普教育型休闲渔业的缺失不利于生态理念的传播与发展,难以对海洋保护地内游客和居民的行为形成正确的引导。因此,海洋保护地休闲渔业布局失衡的问题直接导致休闲渔业的生态效益和教育功能难以发挥,进而威胁海洋保护地本身。

3.2 海洋保护地休闲渔民身份错位

在海洋保护地内,休闲渔业的从业者主要是传统捕捞渔民。休闲渔业作为第一、二、三产业融合发展的产物,本质上已经从渔业第一产业转变为渔业第三产业,因此渔民的身份与角色也相应发生变化,由传统渔民变成休闲渔民,即具有专业渔业知识的服务业从业者。然而,从传统渔民到休闲渔民的转变过程中,难免出现身份错位的情况,具体表现为渔民难以改变原本的生活方式,一些不良的生活陋习被带至休闲渔业,严重地影响了休闲渔业的服务质量,这种现象在休闲游钓等参与体验型休闲渔业中尤为突出,在游钓过程中渔民的服务意识和服务质量常被游客诟病。因此,海洋保护地休闲渔业从业者身份错位的问题直接导致休闲渔业的服务品质难以提升,游客重游意愿和口碑效应难以形成,更难打造出具有影响力的品牌。

3.3 海洋保护地的休闲渔业产业链缺失

虽然保护地政府对于休闲渔业产业链的发展有着长远的规划,但现实往往是“概念先行、无法落地”。总体来说,海洋保护地休闲渔业尚未打破单一生产经营的模式,相关配套产业仍未得到有效供给,对海洋保护地整体经济和就业拉动效应较差。以马鞍列岛为例,一方面,保护地内休闲游钓、海岛观光、海鲜品尝休闲服务彼此之间并未形成有效联动,处于孤立发展的状态;另一方面,休闲渔业相关配套产业,如渔具业、交通业、酒店业、加工业、体育业等的供给远不足以支撑目前马鞍列岛休闲渔业的发展现状。在此背景下,休闲渔业的经济效益仅限于产业内部,对渔村整体经济增长作用较小。此外,休闲渔业的发展虽然有效地推动了传统渔民的转产转业,但对保护地内其他社区居民的就业助力有限。因此,海洋保护地休闲渔业产业链缺失,将导致休闲渔业的经济效益和社会效益难以完全发挥。

3.4 海洋保护地休闲渔业“渔文化”缺位

“渔文化”是休闲渔业的文化内涵,是休闲渔业多样化发展和品质提升的关键。目前,海洋保护地内休闲渔业的发展存在明显的“渔文化”缺位现象。主要表现为海洋保护地内传统渔村的“渔文化”流失严重、对“渔文化”与休闲渔业的融合发展认识不足、过度追求现代化休闲渔业发展模式。首先,国内大部分海洋保护地内均面临着“渔文化”流失的问题,许多传承千百年的海洋渔业文化随着渔民生活方式的改变和现代化的进程而消散,而少数延续至今的“渔文化”仅在老一辈的渔民群体中流传,渔村年轻一代所知甚少,文化断层现象严重。其次,休闲渔业中“渔文化”的展现仅仅流于表面,只是作为背景性的知识用作介绍和展示,并未深度挖掘文化的内涵与休闲渔业融合创新。最后,现阶段海洋保护地内休闲渔业展现出现代化高端旅游的追捧,将游艇、高端民宿、高级餐厅视作休闲渔业未来的发展方向,致使诸多传统渔村逐渐消失,背离了休闲渔业的初衷,即对传统渔村、渔民生活、“渔文化”的体验。因此,海洋保护地休闲渔业“渔文化”缺位的问题不仅导致休闲渔业产品供给多样化、品质化不足,而且不利于渔村传统“渔文化”的弘扬与发展。

4 海洋保护地休闲渔业发展路径探讨

本文立足海洋保护地的功能定位和现实困境,考虑休闲渔业经济、社会、生态效益的发挥,提出具体的休闲渔业发展路径,为海洋保护地高质量发展提供思路。

海洋保护地内休闲渔业的发展必须以保护为前提,保障其守护海洋生态、保育海洋资源的功能。面对海洋保护地内休闲渔业布局失衡,生态效益难以发挥的现状,亟需对保护地内休闲渔业的发展布局进行动态调整。一方面,考虑保护地内渔业资源和环境的承载力,科学规划休闲渔业的产业布局,充分发挥休闲渔业生态效益,积极引导保护地内休闲渔业朝着生态可持续的方向发展;另一方面,创新海洋保护地休闲渔业发展模式,推动休闲渔业与传统渔业的有机衔接,在丰富休闲渔业产品种类的同时拓宽传统渔业的发展方向。例如,海水养殖业观赏鱼品种的培养。此外,充分利用海洋保护地内现代化渔业技术,如海洋牧场[36]、深海网箱等,将其与休闲渔业的发展紧密结合,最大限度地降低休闲渔业对于海洋自然资源的依赖。

休闲渔业的发展应充分体现海洋保护地服务社会,提供教育、体验、游憩等公共服务的功能。现阶段,休闲渔业的发展挖掘了海洋保护地在体验、游憩方面的服务功能,为保护地内社区居民和外来游客提供保护地优质的休闲产品,但海洋保护地的教育服务功能却未能实现。2019年4月,国家林业和草原局印发《关于充分发挥各类自然保护地社会功能,大力开展自然教育工作的通知》,着重强调了各类保护地在自然教育方面的重要意义。可以说,海洋保护地是海洋保护工作的前线,是开展各类环境教育活动的天然课堂。因此,海洋保护地亟需提升社区居民的保护知识和保护意识,大力发展科普教育型休闲渔业,并将生态教育理念融入各类休闲渔业形式之中。同时,以海洋保护地为背景,以休闲渔业为依托,组织开展多种环境保护实践活动,推动海洋保护地服务社会功能的实现。在这一过程中,搭建游客、渔村居民、政府、社会组织之间的桥梁,共建海洋保护地,助力海洋保护地全民共享机制的形成。

休闲渔业的服务品质直接影响游客的体验,对休闲渔业口碑和品牌的打造至关重要。而休闲渔业从业者,即休闲渔民的个人素质和服务水平在很大程度上影响着保护地内休闲渔业的服务品质。针对目前海洋保护地内休闲渔民身份错位的现状,需要结合海洋保护地的背景,按照行业规范和服务标准,依托政府、企业、本地协会、渔村合作社、高校研究所等组织,开展多种形式的培训,提高休闲渔民在生态、服务、安全方面的综合素质和能力,保障休闲渔业的服务品质。在培训的过程中,转变休闲渔民原有的业余时间支配方式与生活方式,主要表现为由闲散型生活方式向学习型生活方式的转变。这种转变不仅能够提高渔民综合素质,为渔村和谐社会的构建提供基础,而且可以培育休闲渔业从业者的海洋保护意识,推动休闲渔民积极开展和参与保护渔业资源的活动,为休闲渔业的可持续发展提供助力。

休闲渔业产业链是围绕休闲渔业产品生产所涉及的一系列上下游之间的链接关系。休闲渔业产业链整合就是对产业链进行调整和协同的过程,休闲渔业产业链上的组织通过信息共享机制紧密联系在一起,形成协调优势和规模优势,从而在增加顾客价值的基础上获得产业竞争优势。海洋保护地内休闲渔业的发展需要促进内部各产业要素之间相互融合,集参与体验、观光游览、餐饮美食、科普教育及旅游购物等多种功能于一身,把“食、住、行、游、购、娱”各个环节联为一体,为游客提供“一条龙”服务;同时,不断延伸和拓展休闲渔业产业链,形成丰富海洋休闲渔业产品供给,降低休闲制约干扰,横向拉动整个保护地渔村的经济发展和就业。

海洋保护地要以文旅融合助力休闲渔业的发展,以休闲渔业促传统渔村振兴。旅游是文化的载体,文化是旅游的灵魂。海洋保护地内休闲渔业的发展须把握文旅融合这一主题,将休闲渔业资源和“渔文化”相结合,挖掘“渔文化”的精神内核,提炼“渔文化”价值,深化休闲渔业文化内涵,创新休闲渔业发展模式,提供多样化、品质化的休闲渔业产品和服务供给。进入新时代,随着传统渔民收入的减少、老式渔船的消失,大量传统渔民转产、转业,渔村改造进程加快,海洋保护地内的传统渔村正在面临劳动力流失、经济衰退、文化断层的困境,渔村振兴成为当务之急。休闲渔业的发展应以助力海洋保护地内传统渔村振兴为目标。一方面,休闲渔业应以推动保护地内渔村经济增长,带动保护地内社区居民就业为发展方向,着力解决目前海洋保护地内经济衰退和就业困难的问题;另一方面,明确海洋保护地不仅是对自然资产的保护,也应是对文化遗产的保护[37],通过加强休闲渔业对于传统“渔文化”的依赖,着力解决保护地“渔文化”流失、断层现象,形成文化自信和精神共鸣,让传统渔村文化长久不衰。

5 结语

总的来说,休闲渔业的发展有助于海洋保护地突破建设瓶颈,更好地实现海洋保护地高质量发展。随着我国海洋保护地建设进程的不断加快,越来越多的传统渔村将面临生态与经济的抉择。海洋保护地的建设不应成为传统渔村矛盾的来源,而更应是渔村振兴的机遇,是促成渔村经济振兴、人文复苏、环境改善,构建渔村和谐社会的契机。