寻根:西盟佤族外来新娘认“娘家”研究

2022-05-14黄彩文叶黑龙

黄彩文 叶黑龙

佤族是云南省的特有民族和跨境民族之一,主要居住在云南省普洱市的西盟、孟连、澜沧以及临沧市的沧源、耿马、双江、镇康、永德等县。位于云南省西南部的西盟佤族自治县是全国仅有的两个佤族自治县之一,也是云南25个边境县(市)之一,其西部和西北部与缅甸山水相连,国境线长达89.33公里。截至2020年底,全县辖5镇2乡,36个村委会3个社区,370个村民小组,总人口9.66万人,其中佤族占全县总人口的70.67%。在长期的历史发展进程中,西盟佤族的传统村寨常常以自然村为一个相对完整的社会系统,村寨内部一般会形成两个互相通婚的集团和中介集团,形成婚姻自洽。

20世纪90年代来,随着西盟佤族地区经济社会的发展、民族交往的频繁以及价值观念的变化,村寨外婚尤其是迎娶外来新娘的现象在佤族社会已经较为普遍。(1)本文讨论的“外来新娘”泛指西盟佤族村寨所有从外村寨嫁入的新娘,其中既包括跨境通婚的外籍新娘,也包括异地通婚的外地新娘。在西盟佤族社会文化中,娘家被视为女性及其子女的根源和发源地,每个女性及其子女都通过“根源”找寻自己的血脉渊源,外来新娘也遵循佤族村寨内缔结婚姻的普遍原则,并通过在嫁入地认“娘家”得以实现。笔者运用民族学人类学的理论与方法,于2017年至2018年多次深入西盟佤族村寨,围绕外来新娘认“娘家”习俗这一佤族社会中独具特色的文化现象开展深入的田野调查,在获得大量第一手田野资料的基础上,通过对佤族认“娘家”的文化逻辑与具体实践及其社会文化意义的探讨,阐释西盟佤族社会中的舅权与娘家的关系,从而为拓展民族学人类学的拟亲属研究提供一个具有学术价值的案例。

一、作为文化惯习的外来新娘就地认“娘家”现象

关于外来新娘的讨论,学界大多指向外籍新娘,或以“某国新娘”指称,或以国籍界定。除了讨论跨境婚姻的现状及其产生的文化、社会原因之外(2)郑宇、杨红巧:《跨国婚姻关系与边疆民族社会变迁——以中越边境红岩寨苗族为例》,《学术探索》2009年第5期;王晓艳:《从民族内婚到跨国婚姻:中缅边境少数民族通婚圈的变迁》,《思想战线》2014年第6期;方天建:《中越边境跨境民族婚姻调查与分析——以云南省富宁县田蓬镇、木央镇为例》,《民族学刊》2015年第6期;戴波、赵德光:《中缅、中老、中越少数民族跨境婚姻行为的经济学思考》,《世界民族》2016年第2期;郗春媛:《在场与悬置:跨境婚姻实践逻辑与现实困境——以云南富宁田蓬镇跨境婚姻为研究个案》,《民族学刊》2020年第5期。,部分研究也集中讨论外来新娘及其子女的社会适应、社会融入、身份困境和身份认同等问题(3)周建新:《中越边境跨国婚姻中女性及其子女的身份困境——以广西大新县壮村个案为例》,《思想战线》2008年第4期;谷家荣:《地域、身份与认同——云南金水河村傣族跨国婚姻调查》,《青海民族研究》2009年第4期;罗柳宁、龙耀:《中国—东盟构架下西南边境跨国婚姻子女的社会化》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2018年第1期。。目前,中国边境地区的跨境婚姻大多以事实婚姻为主,绝大部分没有合法的身份,这种婚姻有很多潜在风险,如婚姻无保障、不稳定,孩子落户难致使其受教育、社会保障等方面受影响(4)龙耀、罗柳宁:《例论中越边境地区跨国婚姻子女的政治社会化》,《广西民族研究》2007年第4期;罗柳宁:《例论中越边境跨国婚姻建立的基础——兼论“无国籍女人”的身份》,《广西民族研究》2010年第1期;张金鹏、保跃平:《云南边疆民族地区跨境婚姻与社会稳定研究》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2013年第1期。,一些学者还围绕跨境婚姻面临的问题与挑战提出了对策思考(5)董建中:《云南边境民族地区跨境婚姻问题研究》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2013年第5期;雷明光、王保同:《我国边民跨境婚姻家庭的困境与思考——以云南、广西边境地区为例》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2016年第2期。。此外,也有学者将“社会关系”作为理解中越“跨境婚姻”的关键,关注“越南新娘”跨境婚姻中原生关系网络的断裂与新的社会关系的重建。一方面,“越南新娘”因国界阻隔、地理距离遥远等原因逐渐脱离原生关系,因此注重彼此间的相互交往与慰藉;另一方面,“家”成为她们的安居之所,但是“外国”身份使她们难以融入当地生活,也难以真正地融入家庭。(6)鱼耀:《生存有道:中越跨境婚姻中的嫁与家——以宁明县N村为例》,《广西民族研究》2020年第5期。近年来,部分学者注意到边境地区外来媳妇就地拜干亲现象,如王越平讨论了中越边境地区跨国婚姻中的“拜后家”行为,指出“拜后家”是一种传统文化惯性,更是越南媳妇的一种策略性选择。(7)王越平:《中越边境壮族跨国婚姻中的“拜后家”研究——以云南河口县中寨村为例》,《民族研究》2010年第6期。应该说,这些研究为我们深入理解跨境婚姻的特殊性、复杂性和多元性提供了不同维度的学术视野。

作为中国边境地区跨境婚姻现象的重要组成部分,中缅边境地区佤族的跨境婚姻除了表现出跨境婚姻的普遍性、一般性特征和问题外,其突出特点还表现在跨境婚嫁妇女就地认“娘家”习俗上。本文的田野材料主要来自云南省普洱市西盟佤族自治县新厂镇的一个佤族村寨——代村(8)按照民族学人类学的学术传统,代村为化名。。代村是西盟县一个典型的传统佤族村落,距镇政府约6公里,有3个村民小组,截至2018年6月,代村的常住人口为345户1235人(9)数据由代村村委会提供,2019年11月18日。,其中绝大多数村民为佤族,极个别的汉族为在当地落户的入赘女婿。代村的区位特点可以概括为“边”和“深”。“边”是指从地理空间范畴来看,代村是中国西南边境地区一个较为典型的抵边村寨,与中缅边境线最短距离约3公里,与缅甸佤族的生产生活区隔河相望,国境线长约15.2公里。从村里到镇上或者到县城,要经过一个“边防站”,进出的车辆和来往的人员均要接受边防检查。村民不仅与周边的村寨相互通婚,一衣带水的友好邻邦从空间上也促成了跨境的流动,其中就包括跨境婚姻。其“深”的特点主要体现在文化上。代村地处佤族文化腹地,是过去所谓的“生佧”核心区,其语言、习俗保存较为完好。在婚配规则和婚姻礼仪方面,仍然遵守着固有的传统,尤其是外来新娘的认“娘家”习俗是传承至今的一种独具特色的文化现象。

本文将跨境婚姻中的外籍新娘作为典型案例,关注佤族村寨外婚认“娘家”现象,进而对拟亲关系展开讨论。事实上,西盟佤族村寨外来新娘(大部分为缅籍佤族新娘)在嫁入地认“娘家”是一种文化惯习,其最主要的特点和区别在于这种认亲现象的“无一例外性”,当地佤族的文化习俗要求新娘在嫁入地有一个“娘家”,我们也可以理解为外来新娘融入当地社会的一种策略。西盟佤族外来新娘认“娘家”,强调血缘关系和对谱系脉络的追溯,这种身份建构源于亲属实践的需要,其缔结婚姻的文化逻辑和仪式实践具有一致性。换言之,人们通过民族性的或者地域性的文化惯习赋予她们社会身份,尤其是对于那些无法获得或者难以获得合法性身份的外籍新娘而言,她们通过拟亲关系及其亲属实践融入当地社会,一定程度上保证了婚姻的稳固性,同时为其子女在当地搭建了“娘舅”关系网络。

二、佤族认“娘家”的文化逻辑与实践

从异地嫁入代村的新娘,人们要在代村为其找“娘家”,即本文讨论的认“娘家”行为。就外来新娘而言,认亲既是一种被动的身份嫁接,也是一种主动的实践过程,因此本文以“认”来阐述。认“娘家”的仪式过程和文化意义缘于佤族的娘舅观念及其实践。对村落来说,外来新娘本质上是一个他乡异者,婚姻的缔结仪式就是“落户”于当地,而这个“落户”过程,不仅要有夫家,还要有“娘家”,代表“娘家”的男子要在婚礼仪式上为其“落户”,并为其主持各类人生礼仪和日常的生产生活祭祀仪式。

(一)源于娘舅文化的认亲

代村婚嫁的女子,要成为真正的夫家人,必须在仪式上“入籍”,即从仪式上成为夫家的成员,而不再是父母家的成员。这个仪式,佤语称“达档”[dah ta]。“达”有“放置,安置,做”之意,“档”即仪式名称,“达档”可以理解为“安置灵魂”。有新生儿或娶了新媳妇,都要为其举行这个仪式,相当于在“阿佤理”中“落户”于某家。“达档”仪式由娘家男子配合祭师合作完成,其中娘家男子洗酒杯、分配水酒,祭师念诵祭词告知祖先和神灵。婚礼仪式中,烟酒、婚宴可有可无,向祖先、神灵“报到”的“达档”仪式必不可少,否则没有“入籍”,就不算真正的夫家人,在仪式上属于“无籍人员”。所以,人们谦称自己简单的婚礼时会直接说“达档”,说明了婚礼的仪式意义。

就地婚嫁的女子,由她的父亲或兄弟、叔伯或叔伯家的堂兄弟们来完成仪式。人们会优先请新娘的父亲、亲兄弟,如她无父无亲兄弟,则请她的旁亲男性亲属,以此推之,可以延伸到娘家的整个世系组织内的男性成员。异地婚嫁者,则由双方亲人为其在嫁入地找“娘家”,由这个“娘家”男子代为完成。婚礼需要促成外来新娘与嫁入地“娘家”关系的确立,关系一旦确立,“娘家”男子即在日后各类仪式中充当娘舅角色。

(二)认亲原则

一般而言,人们通过念诵家谱(以佤族的父子连名为基础,由己及父、由父及祖,代代往上,形成顶针续麻式的族谱,多以口传的方式记忆和流传)寻找新娘娘家与嫁入地的亲缘关联,通过梳理父系谱系,寻找新娘在代村的亲属世系组织,人们相信,“骨头不断,亲缘不散”(10)代村佤族通过互赠猪腿的方式形成父系组织内部的亲属关系链,这种关系链通常是超地域性的,这是人们认亲的重要依据。人们通常以“骨头”指称猪腿。。父系血缘上的关联性是最优选择,当父系血缘的关联遇到困难时,人们则退而通过母系或姻亲的关联确定认亲的对象。

代村是一个比较大的佤族村落,甚至在20世纪90年代以前,代村佤族仍遵循严格的“同姓不婚”婚配原则,以男性为中心的父系组织(佤语叫“杜昂”[duo],“民族问题五种丛书”中通常译为“家族”)内部禁止通婚,而且禁止通婚的范围通常超出目前的世系单位。代村有11个父系组织:“保家”[iapk]、“柏家”[iapi]、“桂家”[iakui]、“路斯家”[ialus]、“洛家”[ialoi]、“管嘎家”[iakuon ka]、“阿芒家”[iaa-mia]、“永木家”[iaomuik]、“上斯兰家”[iasi-railau]、“下斯兰家”[iasi-raiseh]、“阿金孟家”[iaa-kimhum]。11个父系组织基本形成两个婚配集团和一个中介集团。根据谱系脉络,“保家”“柏家”“桂家”“路斯家”“洛家”是同一祖先的后嗣,他们逐渐发展为五个分支,但内部仍不可通婚,我们暂且将其分类为“集团1”;“管嘎家”“阿芒家”“永木家”“下斯兰家”“上斯兰家”内部不可通婚,可分类为“集团2”;“阿金孟家”内部不通婚,但既可与集团1通婚,也允许与集团2通婚,我们把这种类型称为“婚配中介”。这三个集团两两通婚,互为“亲家”关系(佤语叫“东”[ton],与“父系亲属”[piuiapuik]相对)。

另一缅籍佤族媳妇“妮”[nim]在“美”之后嫁入代村,她二妈也即父亲的二太太“朋”[phuo]是“美”的母亲“拉”[lha]的妹妹,依照这种亲属关联,他们也确定让她认“当”家为“娘家”。大部分从异地嫁入代村的新娘能通过类似的方式在当地找到亲缘关联并顺利认亲,但并不是每个人都能通过家谱追溯亲缘,绝大部分原因是她们无法说清自己的族谱,或者从族谱上找不到她们与代村的关联。针对这种“来历不明”的外来新娘,人们往往按照三个通婚集团的婚配关系,通过倒推的方式从夫家的“亲家”中为其选定一个“娘家”。夫家是集团1的,则在集团2或婚配中介集团认亲,以此类推。

(三)关系达成

认亲没有特定的仪式,人们选定了意向中人,夫家便会派一两个男子带上烟、酒,登门向“娘家”说明缘由,征得他们的同意,并邀请他们来完成婚礼的“达档”仪式。“娘家”关系从“娘家”男子在婚礼当天为“女儿”完成婚礼仪式开始,“娘家”人一般会带上自家酿制的水酒,到“女婿”家为“女儿”举行“达档”仪式。从此,“娘家”与“女儿”的拟亲关系、“娘家”与夫家的亲家关系即达成。

上文提到的“当”,目前是四个嫁入代村的缅籍佤族新娘的“父亲”。其中两个即前文提到的“美”和“妮”,她们通过外祖母的亲缘关系,认外祖母的娘家为“娘家”;一个依照夫家的亲属关系,认丈夫姑母的儿子为“娘家”。这些都经过精心的准备和协商,在婚礼当天,“当”带着水酒来为她们完成“达档”仪式。还有一个新娘并没有完整的仪式过程,她和丈夫在缅甸的佤族村寨认识,组成家庭后方回代村居住。她丈夫是“管嘎家”,属于集团2,她儿子出生的时候,临时找了“当”(“当”是属于集团1的“保家”)为他完成“达档”仪式,此后,“当”家即成为她的“娘家”,也就是她儿子的“舅家”。“女儿”与“娘家”在日常劳作中互帮互助,形成持续的、稳固的社会关系网络。

三、认“娘家”的意义——寻根

依照人类学的亲属理论概念,认“娘家”是一种拟亲关系。在佤族社会里,拟亲关系的达成主要有两种类型:一种是领养或过继(对象通常为男孩),这是父系继嗣组织的一种发展策略,目的是为了绵延子嗣,巩固继嗣群;一种是外来新娘在嫁入地的认亲,是为了建立女性与娘家、外甥以及舅家的关系,源于佤族社会对母系血脉的追溯,是对娘舅文化的一种修补策略。“娘家”的仪式意义和地位,是促成认亲的文化机制,是对“根”“种”的追溯。

(一)“娘舅”即“根源”

佤语中,女性的娘家、子女的舅家被称为“根源,发源地”[nanom],每个女性及其子女都通过“根源”来“找寻”[a ku]自己的血脉渊源,即追溯“我从哪里来”的问题。“根源”[nanom]和“找寻”[a ku]是两个相互关联的词,从谁那里来,就从谁那里追根溯源。“我从哪里来”在娘家男子的仪式实践中不断得到表达和强化,凡涉及祭祖的仪式,娘家男子必须到场。念诵祭词时,祭师通常以这样的语词向神灵、祖先引介娘家来的男子:

是地方出生 地方 来源 地方 根源 地方 根源

他(是)出生、发源的地方,是(他们的)根源所在。

在多代同堂之家,每个人都有自己的“根源”,请谁的“根源”主持,不同的仪式有不同的做法。常规献祭、生产献祭,一般由当家者的妻方男子主持;因某人生病而举行的治疗仪式或其他祭祀,则一般要请生病者的“根源”来主持;招魂仪式上,必须由每个人的“根源”来为其拴线安魂。

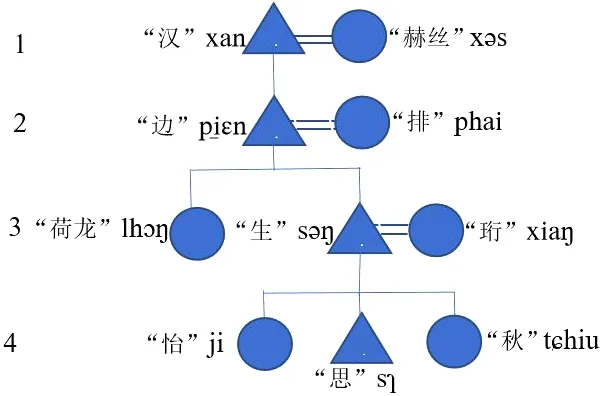

图2展示的是一个四代同堂之家。“生”是成家的最晚一辈,由他当家。该家的仪式一般由其妻方男子主持,即图2中“珩”[xia]的父亲或兄弟主持。但在招魂仪式上,各请各的“根源”来为自己拴线祈福,“汉”[xan]请他的母方男子,“边”[piɛn]及其母亲“赫丝”[xs]请他舅家的男子,“荷龙”[lh]、“生”[s]和他们的母亲“排”[phai]请“排”娘家的男子,“怡”[ji]、“思”[s]、“秋”[thiu]和他们的母亲“珩”则请“珩”娘家的男子。

图2 某个家庭结构图

人人都有“根”,对女性来说,娘家是根;对子女来说,舅家是根。娘家(舅家)是每个人的“根”,也是人人要找寻的归处。“根”是各类仪式的主要参与者,“舅权”与“神权”共同操持,达成仪式的合法性和操作性。“根源”既是一种象征,也是重要的社会力量,对它的认同及其“分量”在各种仪式得以呈现和表达,甚至得以强化。

(二)“根源”是必不可少的“洗酒杯者”

娘家作为“根源”,在仪式中的首要意义是“洗酒杯”。绝大多数佤族信奉万物有灵,相信灵魂不灭,有“万物皆有灵,祸福皆由鬼”之说。由于深信祸福皆源于鬼神,发生灾祸时,人们习惯求助于神灵,用牺牲献祭、抚慰神灵,以求得庇佑。除了祛病禳灾的仪式以外,还有名目繁多的日常献祭,小到开荒、播种、筑篱笆,大到男婚女嫁、贺生送葬、建屋盖房等。(12)叶黑龙:《佤族祭词研究》,北京:社会科学文献出版社,2018年,第3-4页。这些仪式的要义大多为“达档”,即安魂、置魂、抚魂,与田地、庄稼相关的叫“档麻”[tama]([ma]指田地),与家业相关的叫“档尼牙”[taia]([ia]指家业),与人相关的叫“档布”[tapui]([pui]指人)。仪式的核心环节是用水酒、饭食献祭祖先,告知他们家里发生的事情,不论是农田劳作、祛病禳灾还是添丁增口。这个仪式必须由两个人共同完成,一个是念诵祭词且被认为通神的祭师“巴猜”[pu dhai],另一个就是代表“根源”的娘家男子。不论是作为女性的娘家还是作为子女的舅家,“根源”的到来和参与都寓意平安和祝福,对此,祭词里说:

来 洗 水酒杯 分配 酒 来 吹散 地方 分散 指出 地方 康复

来洗酒杯、分配水酒;来驱散疾病、祈求康复。

仪式之前,祭祀户要准备一个水酒筒、两个水酒杯。起始,娘家来的男子用清水洗酒筒、酒杯,尔后把酒筒递给负责过滤水酒的人盛满,然后娘家男子端起酒筒、酒杯到祭祖的位置(主火塘的右侧)就坐并把酒筒里的水酒倒入一个酒杯中递给祭师,祭师端着酒杯念诵祭词。祭词念毕,祭师就地滴酒敬献祖先,然后把酒杯还给娘家男子,由他把酒杯里的酒分配给家庭成员饮用。一般先给长者喝,然后给小孩,最后是当家的男性或女性,每个人都要喝,年幼者可抿一口或闻一下。若酒筒里还有多余的酒,则可分给祭师和屋里的其他人喝。喝完之后,娘家男子将酒杯、酒筒洗净交给主人留存,仪式结束。因此,娘家男子的角色在佤语里也叫“者亮来”[to lhialai],即“洗酒杯者”。

(三)“根源”是最终的“吃脖子者”

娘家(舅家)对出嫁的女子及其子女的仪式责任和意义将伴随其终身,直到他们去世,人们把献祭亡魂的猪脖子送回娘家(舅家)。外来新娘在当地认“娘家”的一个重要原因,是因为“她们去世的时候,我们不能让猪脖子跨河”(13)受访者:岩DS,男,代村一组人,1969年生。。

正常死亡者,佤族至少要为其献祭两只鸡、两头猪,分别为去世当天献祭的鸡[ia khai loik]、猪[lak khlai loik],第二天献祭的猪[lak khlai ruo]以及下葬后献祭的鸡[ia dhi]。逝者断气后,为其穿好衣物停在灵位后首先要献祭一只鸡,然后泡水酒,杀猪献祭。第二天一早,娘家(舅家)煮食猪脖子,并带上饭菜、水酒来逝者家里敬献亡魂,然后由娘家(舅家)男子把泡酒台从正方位的门移到下方位的门(14)“正方位的门”一般为山坡一侧的门,具有仪式意义,婚嫁、仪式、送葬均从此门出入,日常泡饮水酒的台子即在这道门的左手边(面向山坡的方位);“下方位的门”为山坳一侧的门,没有仪式意义,丧葬期间要把泡酒台移到这道门的左手边(面向山坳的方位)。。下葬后再杀鸡献祭,意为解除灾祸,娘家(舅家)男子要负责准备祭品,包括献祭的米、酸笋等。下葬第二天的仪式叫“乌阿各洛”[ua ɡruok],即把逝者的亡灵招回家。这一天,娘家(舅家)男子要早早地来到逝者家里,将泡酒台搬回日常的位置。人们泡酒杀鸡献祭,由娘家(舅家)男子配合祭师完成。经济条件允许的家户,这一天还要再杀一头猪。周年忌日还要请娘家(舅家)男子来完成一次仪式,日后扫坟献祭再请他们来参与。

和其他祭祀一样,献祭亡魂的猪具有严格的分配规则,右前腿由男主人亲自给他的兄长,右后腿给他的弟弟(15)叶黑龙:《两两相连:西盟佤族父系继嗣群的“德巴”关系》,何明主编:《西南边疆民族研究》第27辑,北京:社会科学文献出版社,2019年,第108-115页。,脖子要送回逝者的娘家(舅家),猪头挂在火塘上待下葬的时候使用。猪脖子送给娘家(舅家)代表落叶归根,“我们不能让猪脖子跨河”,指的就是献祭亡魂的猪的脖子。逝者为已婚女性,猪脖子给她娘家;逝者为男性或未婚女性,猪脖子给逝者的舅家。按照代村的习俗,献祭亡灵的猪脖子不能跨河,即不能跨越自然村的范围,也就是受访者所说的“不能让猪脖子跨河”。因此,异地婚嫁的妇女要在嫁入地认“娘家”,既是为自己,也是为子女。

“谁将吃你的脖子”如同“你从哪里来”,或者“你从谁那里找寻自己”。“吃脖子”不是一件“简单事儿”,它不仅是一种礼节,更代表一个生命的意义和归宿。有的人家会因为“承受不起”而拒绝,有的人家也会因日常的恩怨拒绝接收“脖子”。在代村,无人接收“脖子”是一件难堪的事情,会落人口舌。所以兄弟姐妹日常的互敬互爱非常重要,外甥尊重舅舅同样重要。当然,“脖子”最终都要送到娘家(舅家),按照“由亲及远”“由直系到旁系”的顺序,优先给血缘关系最亲者。

外地新娘在嫁入地认“娘家”的意义即是在当地构建一个娘家,在仪式实践中可以在当地寻“根”,由他们在各类仪式上代为“洗酒杯”,最终作为归宿“吃脖子”。这是佤族娘舅文化的一种表现,也是娘舅文化的一种变通和修补策略。

四、结论与讨论:西盟佤族社会中的舅权与娘家

在中国的少数民族中乃至世界范围内,舅权是具有普遍性的一种文化现象,也可以说是一种重要的社会力量,具有跨越区域、超越语系的特点。在中国西南,舅权是一种凸显的亲属文化,在西南少数民族中普遍存在。舅权强调的是舅父对外甥的特殊权力,从西南少数民族的实践看,“权”主要体现在外甥的婚姻上。过去佤族盛行的姑舅表婚即舅父特权的结果,外甥女要优先婚配给舅舅的儿子或舅舅家族的其他表亲,在以舅为“种”的观念下,佤族社会中外甥女给舅舅当儿媳即是“还种”。西盟佤语谚语、祭祀词里常说:

斧头 脱落 和 斧柄 叶子 折断(自动) 和 根茎

斧头顺着斧柄,叶子折向根茎。

由此说明佤族社会中人们对外甥女回归舅家的期待。此外,祭词或歌谣中还常把舅舅或舅家喻为“树根”[nom khau]、“水源”[teuh ra-m],饮水要思源,表达了要回归舅家的观念。把女儿嫁回舅舅家,像是完成了母亲们对自己生命的回馈和交待。而今,不论是“垂死的舅舅”(16)彭兆荣:《西南舅权论》,昆明:云南教育出版社,1997年,第295-315页。,还是“谈姑妈话”习俗(17)黄秀蓉:《贵州化屋歪梳苗“谈姑妈话”习俗:“舅权”的历史遗留与变迁》,《民族研究》2013年第2期。,现今的舅权似乎已经逐渐演变为一种历史遗留,同其他文化符号一样,成为一种象征。佤族社会中,舅舅的“特权”亦如此。姑舅表婚被认为是一种陋习,“嫁回母亲的娘家”[mai dia mia]已经不再是佤族姑娘婚配的首选,从而逐渐成为母亲们的“奢侈”念想。

然而,被仪式凝固化的娘家(舅家),却成为一个人生命礼仪以至生活、生产礼俗的必要条件,与“特权”相反或者说是一种权利和义务的转换,娘家(舅家)作为一个生命的“始源”,也成为护佑生命的核心力量。这是外地新娘就地认“娘家”的一个重要文化缘由。不仅使她们拥有“合法”的仪式身份,也成为她们婚姻以至生命中的一个依靠。对舅家而言,外甥是“官布来”[kuon blaih],“官”指子嗣,“布来”是一个使动动词“带出来”,即外甥是舅舅家出来的,是“从我这里出来的人”。“外甥”[kuon blaih]和“根源”[nanom]也是一对对应的叙述,外甥要尊重舅舅,包括舅舅世系组织内的其他人;舅舅和舅舅的世系兄弟对外甥负有一系列的仪式责任和管教义务。祭词或谚语中引介舅舅时常说:

是 地方 抓住(管理) 地方 教育 地方 来源 地方 起始

是管教的人,是根源。

人们在强调舅舅作为“根源”的同时,也强调他的管教义务。代村的异地通婚以中缅跨境婚为主,缅籍媳妇认“娘家”,不仅仅是为自己找到依靠,更为子女找到了在当地的舅家,和“娘家”人形成更广泛的亲属关系网络,是她们落地生根、婚姻稳定的一个重要保障。笔者通过田野调查发现,截至2018年底,代村有缅籍佤族媳妇33人,无一例外地都在当地认了“娘家”。在其他地区或民族中也有跨境婚嫁妇女“拜干亲”的案例(18)王越平:《中越边境壮族跨国婚姻中的“拜后家”研究——以云南河口县中寨村为例》,《民族研究》2010年第6期。,“大多数人”通过“拜干亲”的方式与夫家村落的人建立拟亲关系,其中,跨境婚嫁妇女是主动实践者,表现出对社会现实的策略性选择。而代村缅籍佤族媳妇在嫁入地认“娘家”,是社会文化强制性要求的结果。因此,它首先表现出“无例外性”,是一个必需的社会过程;其次才是由此建立起的社会关系网络及其在外来新娘的在地化、社会融入等方面的附带效应,认“娘家”使他们快速地成为有亲属关系网络和社会身份的当地人。

佤族社会以父系世系组织为认同核心,纵向以男性代代相连的家谱形成脉络清晰的世系发展过程,横向以兄弟两两相连的“德巴”[tah ba]关系环环相扣(19)叶黑龙:《两两相连:西盟佤族父系继嗣群的“德巴”关系》,何明主编:《西南边疆民族研究》第27辑,北京:社会科学文献出版社,2019年,第108-115页。,从某种意义上说,以男性为中心的世系组织具有严密性和排他性。西盟佤族外来新娘认“娘家”,主要体现的是一种因女性婚嫁而形成的姻亲实践,是佤族社会亲属关系的再生产和延伸。其中既体现“娘家”与“女儿”、舅家与外甥的关系,也体现了父系世系组织的原则,即强调血脉渊源或对谱系发展脉络的追溯,但我们可以从中看到这种亲属观念在实践过程中的灵活性,为外来新娘留有寻“根”的机制。

布迪厄曾经提出“正式的亲属关系”(official kin)和“实践的亲属关系”(practical kin)这组概念。在他看来,正式的亲属关系是社会结构的正常反映,其作用是使社会结构和秩序得以维持或获得再生产;实践的亲属关系更多的带有情景化和个体化色彩,同时具有出于实际利益考虑的策略化倾向。(20)皮埃尔·布迪厄著:《实践感》,蒋梓骅译,南京:译林出版社,2003年,第234-315页。两者之间似乎存在对立,但从代村外来新娘认“娘家”这个现象看却不尽然如此。从田野调查的资料来分析,西盟佤族外来新娘在嫁入地认“娘家”是亲属关系双方进行“实践的亲属关系”的共同选择,目的在于不破坏佤族原有社会的文化模式。从社会的整体层面来看,西盟佤族“实践的亲属关系”是对“正式的亲属关系”的补充,有利于强化村落内部的秩序。换言之,从整个集体角度而论,外来新娘就地认“娘家”是遵循佤族的惯习,但就涉及新娘和家户而言,却又是达成婚姻的一种文化策略。