文明交流视角下石窟遗产的亚洲印记与全球价值

2022-05-14余艺芳

肖 波 余艺芳

习近平总书记指出,世界文化和自然遗产是人类文明发展和自然演进的重要成果,也是促进不同文明交流互鉴的重要载体。(1)习近平:《在文艺工作座谈会上的讲话》,《人民日报》2015年10月15日,第2版。石窟是世界遗产的一类独特形式,它融合了雕塑、壁画、建筑等多种艺术形式,是一个民族或地区审美追求、价值理念与文化精神的集中体现,也是文化交融、文明互鉴的历史见证,具有珍贵的艺术价值和丰富的文化内涵。

自19世纪以来,石窟逐渐走入世人视野,其研究成果日渐丰富,涉及考古、历史、宗教、艺术、哲学、建筑等诸多学科领域,内容可概括为考古研究、起源发展研究、艺术研究、保护利用研究四方面。我国学者宿白、马世长、丁明夷、阎文儒等与日本学者水野清一、长广敏雄(2)水野清一、长广敏雄:《云冈石窟》,北京:科学出版社,2014年。为中国石窟考古勘探、分期断代工作做出了杰出贡献;James Burgess 和James Fergusson(3)Burgess, J., & Fergusson, J. The Cave Temples of India. London: Cambridge University Press, 2012.较早对印度石窟进行了考古研究。宿白(4)宿白:《中国石窟寺研究》,北京:文物出版社,1996年,第16页。、李崇峰(5)李崇峰:《中印佛教石窟寺比较研究——以塔庙窟为中心》,北京:北京大学出版社,2003年,第3-4页。、董玉祥(6)董玉祥:《从印度到中国:石窟艺术的产生与东传》,北京:艺术家出版社,2012年。等在不同程度上探讨了石窟起源问题。关友惠(7)关友惠:《敦煌莫高窟早期图案纹饰》,《敦煌学辑刊》1980年第1辑。、姚士宏(8)姚士宏:《克孜尔石窟本生故事画的题材种类(一)》,《敦煌研究》1987年第3期。和陈振旺(9)陈振旺:《隋及唐前期莫高窟藻井图案研究》,兰州:兰州大学博士学位论文,2018年。对莫高窟、克孜尔等石窟的建筑、雕塑、绘画进行了长期深入的研究;Benoy K. Beh和Milo C. Beach所著《The Ajanta Caves: Ancient Paintings of Buddhist India》探讨了阿旃陀石窟绘画艺术(10)Behl, Benoy K. The Ajanta Caves: Ancient Paintings of Buddhist India. London: Thames and Hudson, 1998.。樊锦诗(11)樊锦诗:《敦煌石窟保护与展示工作中的数字技术应用》,《敦煌研究》2009年第6期。致力于数字技术在敦煌莫高窟的保护与展示中的应用,并在实践中取得了瞩目成效;李最雄(12)李最雄:《敦煌石窟保护工作六十年》,《敦煌研究》2004年第3期。、龙京红(13)龙京红、石佳:《龙门石窟的保护管理现状、问题及对策》,《首都师范大学学报(自然科学版)》2008年第5期。、马千(14)马千:《麦积山石窟文物保护历程回顾与思考》,《中国文化遗产》2016年第1期。等分别就莫高窟、龙门石窟、麦积山石窟保护管理的历史、现状、问题和对策进行研究。

以上研究成果或以窟龛个案进行微观分析,或从宏观方面对一国一地石窟进行整体把握。但从全球视角研究石窟遗产的成果极少,甚至连石窟类世界遗产的总体情况、地理分布等基础信息都无人提及。在此背景下,探清《世界遗产名录》中石窟遗产的总体概况,深入挖掘其文化内涵和价值,有助于创新石窟保护利用机制,对于推进不同国家、不同文明间的交流互鉴也具有重要意义。

一、亚洲文明的独特载体:石窟之当下形态

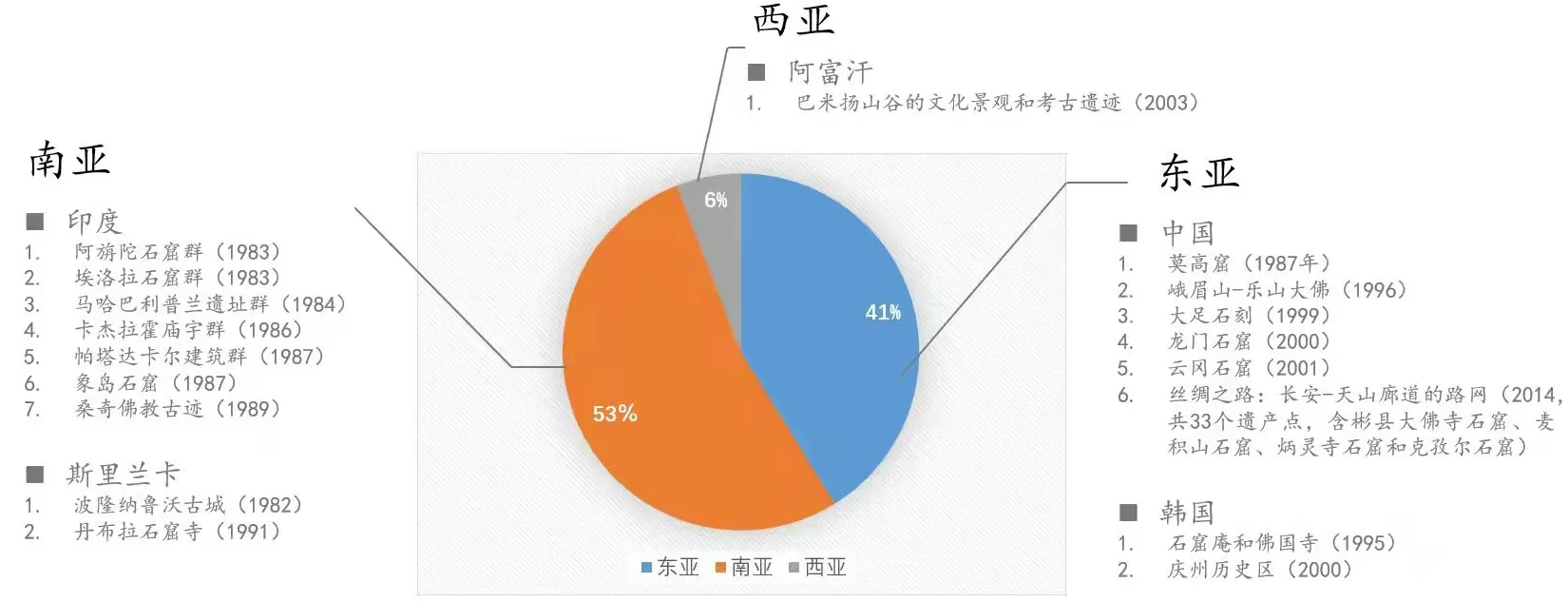

石窟是亚洲文明的重要载体。在亚洲这片广袤土地上产生了中华文明、古印度文明、波斯文明等远古文明,也孕育了印度教、佛教、基督教、伊斯兰教等具有世界影响力的宗教。(15)钱乘旦:《关于亚洲文明的历史哲学思考》,《湖南科技大学学报(社会科学版)》2020年第5期。而石窟缘起于佛徒修行之需,为佛教信仰服务,佛教又起源于亚洲,因而石窟可谓是在亚洲沃土上生长起来的独特艺术。据联合国教科文组织《世界遗产名录》显示,截至2021年8月,在1154项世界遗产中,石窟类项目达18项,均分布在亚洲,集中于南亚、东亚和西亚地区(如图1)(16)《世界遗产名录》,http://whc.unesco.org/en/list/#note1,2021年8月31日。。这些分布于亚洲各区的石窟受不同地域经济、政治、文化的影响而被形塑成不同形态,各具特点,并以其丰富的物质形式和包罗万象的内在意涵,将亚洲文明之菁华浓缩于各个洞窟之中,成为亚洲文明多样性的重要体现。

图1 石窟类世界遗产分布情况

(一)南亚:佛教之源与多教共存

南亚被认为是佛教石窟的发源地,是石窟类世界遗产最为集中的区域,共有9项。其中印度7项:阿旃陀石窟群(1983)、埃洛拉石窟群(1983)、马哈巴利普兰遗址群(1984)、卡杰拉霍庙宇群(1986)、帕塔达卡尔建筑群(1987)、象岛石窟(1987)、桑吉佛教古迹(1989),斯里兰卡2项:波隆纳鲁沃古城(1982)和丹布拉石窟寺(1991)。

印度是佛教的发祥地,其石窟历史悠久、风格鲜明,对世界其他地区的石窟产生了深远影响。印度石窟可追溯至公元前2世纪,在营造过程中融合当地多种宗教文化,为世界留下了灿烂的文化遗产。印度的7项石窟类世界遗产中,始于公元前2世纪的有两项:一是桑奇佛教建筑群,为现存最古老的佛教圣地;二是阿旃陀石窟,其不仅是印度现存最大的石窟遗址,还是印度文化的重要标志,与泰姬陵并称“印度双壁”。另外5项世界遗产均开凿于公元6至11世纪间,既是印度多宗教文化的证物,又各有特色:帕塔达卡尔建筑群坐拥9座印度教神庙和1座耆那教神庙,综合了印度南北方建筑形式,是遮娄其王朝时期折衷艺术的顶峰;象岛石窟是印度教和佛教的石窟综合体;卡杰拉霍古迹群包括分属印度教、耆那教的20座庙宇;埃洛拉石窟群现存的34座石窟分属三教,世界遗产委员会称其为“佛教、婆罗门教和耆那教的圣殿”(17)《世界遗产名录》,http://whc.unesco.org/en/list/#note1,2021年8月31日。;马哈巴利普兰遗址群既存有最早的印度教石庙,又包含雄伟的耆那教巴胡巴里神像,2019年10月习近平主席访印时曾参观该遗址。

斯里兰卡与印度隔海相望,有两项古老的石窟遗产:一是斯里兰卡三大古都之一的波隆纳鲁沃古城,其中的伽尔寺是举世闻名的岩凿寺庙;二是有着两千多年朝圣历史的丹布拉金寺,为斯里兰卡保存最完整、体量最大的石窟群,珍藏着2100平方米的壁画,极具宗教艺术价值。

(二)西亚:文明交汇与文化救助

地处西亚的阿富汗是东西文化碰撞交汇之处的文明古国,也是古代丝绸之路上的重镇,拥有1项石窟类世界遗产:巴米扬山谷的文化景观和考古遗迹(2003)。该遗址汇集了大量的佛教寺院、庙宇以及伊斯兰教时期的防御建筑,同时保存着绵延1300多米的宏大石窟群。窟群有洞窟700余个,著名的巴米扬大佛矗立其间,它与印度的阿旃陀石窟、中国的敦煌石窟同被列为佛教艺术最珍贵的遗产地。

历史上的阿富汗见证了古希腊、古罗马、古印度和波斯萨珊王朝的文化交流与文明交汇,是石窟文明发展和传播的重要节点。石窟这一建筑形式源于古埃及的石窟陵墓,公元前5世纪前后经波斯传入印度;印度大约在孔雀王朝时开始建造佛教石窟寺。后来随丝绸之路的畅通和佛教文化的传播,石窟艺术向北传至阿富汗、巴基斯坦等地,又向东传入中国、韩国等东亚地区。(18)向东:《文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富——从印度到中国的石窟艺术》,《世界博览》2019年第20期。

举世闻名的巴米扬大佛曾不幸遭遇恐怖主义暴行,也作为濒危遗产见证了联合国人道主义文化救助。2001年,阿富汗塔利班政权摧毁了两尊巴米扬大佛,震惊世界。联合国教科文组织于2003年将其列入《世界遗产名录》,并呼吁多国政府合作,及时开展抢救巴米扬大佛的行动:一方面,联合国教科文组织专门为巴米扬遗迹制定了一项浩大的保护修缮工程;另一方面,德国、意大利、法国和日本等国家积极参与到佛像保护工作中。在多国共同努力和倡导下,保护石窟遗址,传承石窟文化,已成为国际共识并转化为切实行动。

(三)东亚:开放包容与本土创新

东亚地区共有8项石窟类世界遗产。其中,中国有6项(9处):莫高窟(1987)、峨眉山—乐山大佛(1996)、大足石刻(1999)、龙门石窟(2000)、云冈石窟(2001)、丝绸之路—长安至天山廊道的路网(2014,共33个遗产点,包括4处石窟:新疆克孜尔石窟、甘肃麦积山石窟、甘肃炳灵寺石窟、陕西彬县大佛寺石窟);韩国有2项:石窟庵和佛国寺(1995)、庆州史迹区(2000)。

中国石窟虽然源自印度,但经过不断适应和创新,逐渐融入中华文化之中,并形成了自己的特色和风格。中国的石窟类世界遗产有4项(7处)在北方,分属新疆、甘肃、陕西、山西、河南。近两千年前,石窟艺术率先传入中国西北与中原地区,北方人民以开放豁达的姿态吸纳并创造了璀璨的本土石窟文化。如新疆克孜尔石窟不仅吸收了希腊、罗马、波斯和印度等外来文化风格,还融入了龟兹文化特点;甘肃莫高窟早期洞窟藻井艺术既体现巴米扬石窟技艺精髓,又结合了敦煌地域特色。随石窟传播深入,东西文化交融程度更深,中国本土特色愈加显现,如甘肃麦积山石窟宋代造像呈现出世俗化倾向;炳灵寺石窟彰显藏汉两种民族文化内涵;山西云冈石窟兼收东西佛教文化精髓,突出展现北魏文化,是中西文化融合之典范;河南龙门石窟既有汉族文化底蕴和皇家风范,又融合了印度、西域和欧洲的艺术风格,堪称国际化程度最高的石窟。中国南方的两处石窟类世界遗产从体量到内容都独具特色,是石窟艺术融入中国民众生活的实物例证。如71米的世界最高石刻佛像乐山大佛,表达了三江之畔人民“欲仰仗佛法,减煞水势,永镇风涛”的强烈愿望,是佛教石窟与当地民众生活需求紧密结合的产物;造像达5万余尊的重庆大足石刻是释道儒三教和谐共处与石窟艺术生活化的实物见证,释道儒合一、历史人物、日常乡村生活等题材的作品不胜枚举(19)肖波、余艺芳:《亚洲文明与东西交融:世界遗产中的石窟》,《中国文物报》2021年2月5日,第4版。。

韩国庆州史迹区是佛教艺术集中的地区,有弥勒谷石佛座像、拜里石佛立像、七佛岩磨崖石佛等许多佛教遗产;石窟庵和佛国寺是石窟艺术韩国本土化的创新之作,展现了新罗文化的博大精深,是东亚地区佛教石窟艺术的杰出代表。

二、世界文明对话的文化符号:石窟之历史底色

石窟既是亚洲文明的载体,也是宝贵的世界遗产。石窟在营造和传播过程中汲取了世界不同文明在不同历史时期中的文化养分,并伴随其传承谱系的延续而不断发展,逐渐随东西方文明的互动而不断丰盈,积淀了绚烂的历史底色。石窟这一种建筑形式并非印度文明、中华文明等文明所独有,世界其他文明中亦有以石窟建筑表达自身信仰和审美取向的现象,如在古老的埃及文明和欧洲文明中就有相似的石窟庙宇和岩洞教堂,与集中于亚洲的石窟遗产遥相呼应。

(一)古印度文明:石窟诞生之底色

学界一般认为,佛教石窟起源于印度,而后传至中亚、东亚和东南亚地区。作为印度文明孕育的重要产物和不可或缺的组成部分,石窟是印度佛寺发展演变的重要阶段,在印度古代建筑史上占据着重要席位。同时,作为一种独特的宗教实物载体,它也推动了印度佛教的广泛传播。

石窟在印度有着悠久的历史传统,在长期的发展过程中由普通栖所演变为佛教徒生活、修行所用的寺庙。早在印度吠陀时代(公元前1500年—前700年),自然或人工建造的洞窟就被人们用来抵御风雨、避暑纳凉,是隐士和仙人的居所;佛陀时代(?—公元前486年(20)吕澂:《印度佛学源流略讲》,上海:上海人民出版社,2005年,第4-6页。)以来,精舍虽是僧人修行和休憩的主居所,但凿于隐蔽之处的洞窟也是僧侣青睐的修行场所之一;到孔雀王朝时期(约公元前324年—前187年),阿育王为表示对一切宗教派别的容忍,仿造砖木寺院的形式开凿石窟寺院。这时的石窟还不是专为佛教而建造;后来随着佛教发展与传播需要,宗教要求不断提高,比砖木建筑更加坚固持久的石窟逐渐被上座部佛教徒所倡导。到公元前2世纪左右,在东、西德干高原都有了开凿佛教石窟的活动(21)李崇峰:《中印佛教石窟寺比较研究——以塔庙窟为中心》,北京:北京大学出版社,2003年,第3-4页。,而多山、岩质松软的西德干高原(今为印度马哈拉施特拉邦地区)则成为石窟开凿的重点区域,这片广阔的高原上分布着数千座年代久远而风格各异的石窟,它们印刻着印度早期佛教发展的历史脉络,共同组成了“印度早期佛教美术的一个重要部分”(22)朱浒:《西印度佛教石窟艺术刍议》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》2015年第6期。。可以说,适宜的自然环境、外来的艺术观念和印度佛教的发展共同催生了佛教石窟这一独特的建筑形式。

作为佛教文化的物质载体,石窟是印度佛教传播的有力手段之一,长期而持续地为佛教在世界范围内流布推波助澜。佛教石窟循着印度佛教和商业贸易的脚步,传播范围十分广泛,且数量繁多,保存历史悠长,是生动而持久的佛教实物载体。据考古发现,石窟迈出印度国门后,首及中亚和西亚,在今天的巴基斯坦、阿富汗、乌兹别克斯坦境内均有佛教石窟的身影。尤其是阿富汗,至今仍保存有大量佛教石窟遗址:仅巴米扬山谷就存窟龛750个;海巴克的海扎尔·苏姆石窟存有窟龛200多个;其北部地区还零散分布着不少石窟(23)李崇峰:《中印佛教石窟寺比较研究——以塔庙窟为中心》,北京:北京大学出版社,2003年,第8-12页。。佛教石窟经中亚传至东亚后,中韩两国均有波及,中国石窟数量庞大,遍布大江南北,自公元前传入西域以来营造工程千年不衰。

为适应不同民族和地域文化,石窟在传播过程中经历了本土化改造,印度风格逐渐减退,但其底色仍存,大部分石窟仍糅杂着印度佛教艺术的成分。如巴米扬石窟中具有“卵形脸”“莲花形眼睛”“大头”的佛像,显现着印度笈多艺术形式的特点(24)杨富学:《阿旃陀·巴米扬·吐鲁番与敦煌间的文化联系》,《敦煌研究》1995年第2期。;莫高窟428窟中的佛塔不仅有北魏建筑形式的特点,还体现了印度犍陀罗佛塔图像因素;云冈石窟中的兽面图像源自印度佛教中常见的Kirttimukha形象,这种图案通常象征印度佛法守护者,传递着“无常”的观念(25)王敏庆:《北周佛教美术研究》,北京:中央美术学院,2010年,第136-185页。;云冈昙曜五窟中第20窟的飞天具有古印度贵族的装束特点(26)郭静娜、韦正:《云冈昙曜五窟洞窟形制中的印度因素与相关问题研究》,《敦煌研究》2020年第4期。。石窟作为一种无声而有力的传播手段,在印度佛教的传播过程中发挥了独特作用,而印度佛教艺术赋予了石窟独特的文化底色。

(二)古希腊文明:石窟造像之新色

犍陀罗艺术是石窟中常见的造像艺术,而古希腊文明是孕育犍陀罗艺术的多元文明之一,并深刻影响和改变了石窟的造像传统。石窟受到犍陀罗艺术浸染的例子不胜枚举。较为典型的是巴米扬石窟,该石窟的壁画风格技艺大多源于犍陀罗艺术(27)王征:《巴米扬和龟兹佛教艺术比较研究》,《西域研究》2009年第4期。,著名的东大佛亦呈现犍陀罗风格;中国石窟中也有不少犍陀罗艺术的作品,至今依然能够从中感受到古希腊文明的气息,如克孜尔石窟早期曾深受犍陀罗艺术影响(28)姚士宏:《新疆克孜尔石窟艺术简介》,《美术》1980年第4期。,其中的日神形象与古希腊太阳神阿波罗十分相似(29)靳艳、林尚斌:《龟兹石窟中的古印度及古希腊文化因素》,《档案》2018年第11期。,单室的大像窟从结构到绘塑也与犍陀罗风格浓郁的巴米扬大像窟相似。

这种在佛教石窟中几乎随处可见的佛教造像艺术,实际上是希腊神像雕塑传统与印度佛教文化相结合的产物,也被称为希腊化的佛教艺术。犍陀罗艺术兴起于公元1世纪的犍陀罗地区,当时受地跨中亚与印度的贵霜帝国统治。贵霜人继承了巴克特里亚希腊人、塞种人和帕提亚人的文化遗产,对境内流行的不同文化采取宽容态度,因而在犍陀罗地区,古希腊文化、古罗马文化和波斯文化等异域文化与本土文化交相辉映,“造就了多元文化并存和融合的局面”(30)庞霄骁:《多元文化与犍陀罗艺术:再论贵霜时代佛教和佛教艺术的发展》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2017年第6期。。这使得印度佛教文化与希腊神像雕塑特色在犍陀罗地区交流碰撞,催生了犍陀罗艺术。这种艺术正是吸收了希腊宗教“神人同形”的塑像传统,而“摆脱了印度佛教仅用菩提、法轮、佛塔等象征物表现佛的观念”(31)靳艳、林尚斌:《龟兹石窟中的古印度及古希腊文化因素》,《档案》2018年第11期。,石窟中逐渐有了以人的形象表现佛和菩萨形象的作品,如开凿于公元前1世纪的印度早期石窟杜尔迦莱纳石窟,其中央仅设有无任何雕饰的佛塔,以作为佛陀涅槃的象征供人们礼拜;而阿旃陀石窟中的后期作品,不仅出现了许多精美的佛像,还有各种菩萨造像。

(三)埃及和基督教文明:石窟建筑之呼应

历史上,世界各地的人们曾不约而同地采用岩凿建筑来宣扬、传达其宗教观念和行为方式。在亚洲有异彩纷呈的佛教石窟艺术,在欧非大陆则分散着古老的岩洞教堂和埃及寺庙。

富有智慧而善于创造的古埃及人曾建造壮丽的岩凿石庙,以倾注对法老和神灵的崇敬之情。其中规模最大的岩窟庙建筑——阿布辛拜勒石窟庙最为著名,它是世界遗产努比亚遗址的一部分,由新王国时期第19王朝法老拉美西斯二世(约公元前1304—前1237年)主持建造。整座庙宇在高耸的山崖上开凿而成,所有建筑物均严格按照当时的神庙结构布局,坐落在一条中轴线上。如古埃及金字塔一般,它伫立于尼罗河西岸:古埃及人观察到日升于河东岸,而落于西岸,便认为东岸是活人的世界,西岸则是死人的世界(32)令狐若明:《古埃及的建筑形式及其对后世的影响》,《史学集刊》2000年第1期。,因而把这一座供奉着普塔神、阿蒙神、拉美西斯二世及太阳神拉·赫拉克提的宏伟神庙建于尼罗河西。该石庙还有一大奇观:每年拉美西斯二世诞辰与登基之日,尼罗河东岸升起的阳光会准时照射到神庙中拉美西斯二世、阿蒙神和太阳神拉·赫拉克提的神像,而代表地狱和黑暗之神的普塔神则一直处在黑暗之中。拉美西斯二世是古埃及法老和人民的领袖,古埃及人将之奉若神明;阿蒙神是新王国时期的国神和太阳神;普塔神不仅是地方神,还是代表地狱和黑暗的神灵,因而日照之时,依然处于黑暗之中。这体现了古埃及人卓越的建筑智慧,还反映了他们对这些神灵的膜拜与敬畏。

基督教文明中亦有岩凿教堂的身影,虔诚的基督徒们曾用这种建筑来表达自身信仰与对耶稣基督的虔诚。欧洲保加利亚的东北部坐落着一座基督教堂——伊凡诺沃岩洞教堂,它始建于12世纪,开凿于洛姆河沿岸的山岩上,教堂中绘有恢宏的壁画,内容以基督教盛典和对基督的热爱为主,既有拜占庭艺术风格,又反映了古希腊艺术的特点;亚美尼亚也有一处保存完整的中世纪修道院——格加尔修道院,以岩凿式教堂和陵墓闻名于世,是中世纪亚美尼亚的教会和文化中心,该遗址中的第一座岩凿教堂完全开凿于岩石之上;此外,埃塞俄比亚北部高原有一座被称为“非洲奇迹”的岩石教堂——拉利贝拉岩石教堂,它是12世纪和13世纪基督教文明在埃塞俄比亚繁荣发展的产物,与埃洛拉的庙宇一样,从坚硬的岩石中开凿而成,由11座中世纪的岩石教堂组成,其中的圣玛丽亚教堂存有描绘耶稣和玛丽亚生活场景的壁画,各各他教堂则保存有基督墓和耶稣受难像,圣乔汉教堂更是直接被凿成十字架形状,它们皆反映着信徒对基督耶稣的热爱之情。至今每年圣诞节埃塞俄比亚的基督教信徒们还会汇集于该教堂。

石窟自诞生以来经历了漫长的历史发展,从印度早期石窟到键陀罗艺术,从笈多艺术到阿旃陀艺术,再到中国和远东本土佛教艺术;其不断被包括古希腊文明、波斯文明、中华文明在内的多种文明赋予新色,又在流动的时间长河中积淀出丰韵底色。而世居尼罗河岸的古埃及人、信仰耶稣的基督教教徒们,出于宗教信仰,建造了一批外在装饰、风格特征及空间布局都体现宗教理念的岩凿建筑,与亚洲石窟共同组成了全人类文化遗产的一部分,成为世界文明对话的特殊文化符号。

三、文明交流互鉴的隐性纽带:石窟之内涵与未来价值

“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”(33)习近平:《深化文明交流互鉴共建亚洲命运共同体——在亚洲文明对话大会开幕式上主旨演讲》,《中华人民共和国国务院公报》2019年第15期。石窟是多文明之子,多种古老文明的交流互鉴孕育了多姿多彩、极具包容性的石窟艺术,其丰富内涵又是东西方文明交融的有力见证。

(一)石窟是文明交流互鉴的产物

历史上,宏伟的石窟遗址多位于多文明荟萃之处。印度现存最大的石窟遗址阿旃陀石窟地处西印度最重要的商道附近,距古丝路重镇奥兰加巴德不过百余公里,古时东西来往的商旅和香客络绎不绝,各种文化思想在此交流碰撞;以丰富佛教洞窟及巨型石雕佛像闻名于世的巴米扬石窟位于阿富汗中部的峡谷,那里既是古丝绸之路重镇,也曾是繁荣的佛教艺术中心,被称为“中亚语言、文明和宗教的前哨与十字路口”,汇聚了各种不同的艺术传统,是名副其实的文化大都会;有“千佛洞”之名的莫高窟坐落于敦煌,如巴米扬一般,敦煌在历史上也曾是丝绸之路的战略要地,古丝路南、北两道皆横贯而过,是贸易、宗教、文化和思想影响的交汇点:“自中土西去的使臣、僧侣、商贾及货物到达敦煌后经阳关、玉门关去西域各地,而西域来华的商贾、僧侣、使臣和各种物品也经过玉门关、阳关在敦煌汇集,再前往中原”(34)董玉祥:《从印度到中国石窟艺术的产生与东传》,北京:艺术家出版社,2012年,第139页。;著名朝圣地丹布拉石窟群位于斯里兰卡中部,距古都康提不出百里,自古便是“斯里兰卡北部信息传递网络中心”(35)张睿哲:《斯里兰卡佛教建筑初探》,南京:南京工业大学硕士学位论文,2014年,第174页。。优越的地理位置为各种不同文明交流与借鉴提供了条件,石窟艺术又在本土文化土壤滋养下蓬勃生长。

除了多文明交融的外部环境之外,石窟内部亦包罗万象,是东西方文明交流互鉴的独特见证。阿旃陀石窟中精美的壁画印刻着不少文明间相互取鉴的证据,如壁画人物采用的精确人体比例,很大程度上是借鉴了希腊文明中的写实艺术;阿富汗巴米扬石窟中的西大佛身饰印度笈多风格的“线状脊背”帐帘(36)杨富学:《阿旃陀·巴米扬·吐鲁番与敦煌间的文化联系》,《敦煌研究》1995年第2期。,一些石窟的正方形穹窿顶还在波斯萨珊王朝早期的王宫建筑中出现过(37)董玉祥:《从印度到中国石窟艺术的产生与东传》,北京:艺术家出版社,2012年,第82页。,东大佛像窟顶上又绘有古希腊神话中的太阳神形象;中国克孜尔石窟中的“三屈式”女像采用了印度石窟艺术中的“三屈式”艺术技法(38)朱浒:《阿旃陀石窟本生故事壁画研究》,《中国美术研究》2020年第3期。,这种技法在阿旃陀石窟的雕塑和壁画中随处可见;韩国石窟庵中著名的“十一面观音菩萨”则取鉴于中国唐代佛教造像,依据玄奘(600—664年)所译的《十一面神咒心经》建造(39)温玉成:《韩国庆州石窟庵原型初探》,《当代韩国》2000年第1期。。这些都是多文明交流留下的痕迹。

(二)石窟是多元文化的综合体

多文明的源泉滋养了石窟丰盈的文化内蕴,使石窟艺术具有极强的包容性,主要体现在艺术形式多样、文化多元、不同宗教共存上。在形式上,石窟不仅仅是单一的石质建筑体,其内里还包含了壁画、雕塑、文学等多种形式,是多种艺术形式的综合体。在内容上,石窟的包容性体现在对本土不同思想流派的吸纳,也体现在对域外异质文化的取鉴,如印度埃洛拉石窟群曾同是印度三教的宗教集会地,反映了隐忍与包容的宗教精神;阿旃陀石窟的壁画内容既涉及宗教主题,又描绘了广阔的世俗生活图景;中国大足石刻的造像涵盖佛道儒三教合一以及历史人物等题材,三大宗教和谐共存于其中;炳灵寺石窟因经历了吐蕃王朝、确斯罗藏族政权及藏传佛教的长期经营,而兼具藏汉两种风格。

石窟中的塑像、壁画等艺术还系统反映了本土文化与域外文化的交流互动,展现了东西方艺术交融的盛况。尤其是在莫高窟,洞窟中的塑像、壁画生动记录了十六国至元朝等十多个朝代的艺术流变及东西方艺术与思想交融的情景;其体量庞大、风格多变的壁画,“在长期历史发展进程中其以汉文化为主体,融汇了西域各国、各民族文化,形成杂糅而多变的文化奇观”(40)陈振旺:《隋及唐前期莫高窟藻井图案研究》,兰州:兰州大学博士学位论文,2018年,第1页。,犍陀罗艺术、笈多艺术、波斯艺术和粟特艺术的因子在其中交融共生,观者甚至还可以从中领略到古希腊和古埃及艺术的风采。

(三)石窟遗产的传承与发扬

作为多文明共同孕育的结晶,石窟遗产不仅是一国之瑰宝,还是展示和传承东西方文明的文化艺术宝库,是世界人民的共同文化财富。深入研究、多元探索石窟遗产的文化内涵,以全球视野发掘石窟文明的当代价值,从而促进世界石窟遗产的保护利用,具有重要意义。石窟体现出的包容性、在文明交流互鉴中的积极作用,在当代更应得到传承和发扬。

站在构建人类命运共同体的高度,充分认识石窟保护工作的重要意义。坚持保护第一的原则,在保护中利用和发展,守护好宝贵的石窟遗产。2019年8月和2020年5月,习近平总书记在考察莫高窟和云冈石窟时,强调石窟遗产是人类文明的瑰宝,要坚持保护第一,在保护的基础上利用好管理好。(41)李宏松、何正萱:《关于石窟寺保护的几点思考》,《中国文化遗产》2021第4期。

高端谋划和精准推进石窟文明的交流合作,特别是中印两个石窟大国的交流合作,推动建立中外石窟友好关系,促进石窟文明交流互鉴。1300多年前,唐朝高僧玄奘前往印度求学佛法,其所撰写的《大唐西域记》成为现代考古学家发现阿旃陀石窟、埃洛拉石窟等印度历史古迹的重要文献依据,由此成就了一段中印两国人民交流互鉴、友好往来的历史佳话。2019年习近平主席访问印度,在莫迪总理的陪同下参观马哈巴利普拉姆古寺庙遗址群。两国领导人以古老的石窟遗产为沟通桥梁,深化了中印文化交流。

创新平台与机制,切实推动石窟遗产跨学科、跨国别学术研究。规划开展考古学、遗产学、艺术学、宗教学、地理学、经济学、外交学等多学科协同的深度研究,加强国际学术交流,与各国合力搭建高端学术平台,多维度挖掘石窟遗产的文化内涵。如近年来敦煌研究院与美国盖蒂保护研究所、英国牛津大学、英国国家图书馆等国际相关机构开展友好交流合作,促进了敦煌学国际化研究平台的搭建,亦拓展了在国际间传递中国石窟文化的途径。

宜大力探索石窟保护利用的技术创新与管理创新,加强石窟数字化保护利用。推动世界石窟遗产的数字资源管理和共享共用,提高石窟保护利用水平。如大足石刻研究院利用3D数字化技术进行石窟寺考古研究,出版了《大足石刻全集》考古报告,提高了石窟保护利用的水平。总之,通过顶层设计、多国合作、跨学科研究、科技支撑和引领,科学巧妙运用石窟遗产,以深化石窟文化内涵挖掘,发扬石窟文明的当代价值。

源于南亚大陆的古老石窟遗产于悠久的发展中在亚洲各处落地生根,既为亚洲文明的独特载体,又是多文明交流互鉴的历史见证。如今,它依然具备跨越时空、超越国度的永恒魅力,将遥远的过去与当下甚至未来相连,搭起文明与文明间对话的桥梁,发挥着不可忽视的当代价值。