广州社区高血压控制满意患者颈动脉斑块转归分析

2022-05-10杨东恒朱启科叶博文邓海雅符姝姝莫明树徐评议田作军

杨东恒 朱启科 叶博文 邓海雅 符姝姝 莫明树 徐评议 田作军

1广州医科大学第一临床学院,广州 510160;2广州医科大学附属第一医院神经内科,广州 510120

高血压作为引起动脉粥样硬化的主要危险因素之一,可以促进动脉粥样硬化的发生发展,而动脉粥样硬化也可以导致动脉管壁弹性降低,反过来引起血压进一步升高[1]。颈动脉斑块作为研究全身动脉粥样硬化的窗口,对研究高血压和动脉粥样硬化的关系有重要临床价值。临床研究证实控制高血压能明显降低心脑血管事件的发生[2]。但专门研究高血压和颈动脉粥样硬化关系的文献报道较少[3-4];关于高血压控制满意的患者,颈动脉斑块的转归与非高血压患者相比有无差异,国内外尚未见确切报道。社区研究因研究对象的生活环境和生活方式有很强的类比性,所以有较高临床价值。本文对广州社区高血压和非高血压患者的临床资料进行回顾,探讨高血压控制满意患者和非高血压患者颈动脉斑块的转归情况,为指导临床高血压及动脉粥样硬化的防治提供更多依据。

资料与方法

1、对象和分组

收集2016年1月至2019年12月两次在广州医科大学附属第一医院神经内科并同时行颈动脉超声检测的广州社区患者共326例,其中男166例,女160例;年龄43~91(71.17±0.60)岁。高血压诊断以《中国高血压防治指南2010》[1]为标准。以入院后7次早晨血压测量的均值低于140/90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)为血压控制满意。资料分为高血压控制满意组(195例)、高血压控制不满意组(75例)和非高血压组(56例)进行比较。为进一步探讨血压控制满意度和颈动脉斑块转归的关系,将高血压满意组进一步细分为两次控制满意组(160例)和一次控制满意组(35例),与两次控制均不满意组(75例)相比较[1]。(1)纳入标准:①年龄在43岁以上的广州本地患者;②两次住院均行颈动脉超声检测,间隔半年至1年;③依从性好,能完成随诊的患者。(2)排除标准:①前后两次入院的间期内不在广州本地居住或间断居住的患者;②同时患有恶性肿瘤、免疫系统疾病、感染、心肌病和严重肝肾功能不全者等;③不能配合及时检查及随访,或依从性差的患者。

2、研究方法

2.1、血压测量 测量两次入院后前7 d早晨的血压,计算7 d收 缩 压(systolic blood pressure,SBP)及 舒 张 压(diastolic blood pressure,DBP)的平均值作为血压水平。

2.2、颈动脉超声检查 患者仰卧位,以横切与纵切的方式检测颈总、颈内、颈外动脉的斑块。以动脉内膜中层厚度(IMT)大于周围0.5 mm,或大于周围正常值的50%以上为斑块[5-6]。以Crouse氏法评估斑块积分:分别将两侧颈动脉各个孤立性斑块的最大厚度进行相加进而计算得出Crouse积分。

2.3、生化指标的测定 收集两次入院后的清晨空腹静脉血,并用全自动生化分析仪测定糖化血红蛋白(HbA1c)、总胆固醇(total cholesterol,TC)、三酰甘油(triglyceride,TG)、高密度脂蛋白(high density lipoprotein,HDL)、低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL)等指标。

2.4、转归评估 以第1次住院时的颈动脉斑块积分为Crouse1,以第2次住院的颈动脉斑块积分为Crouse2,以第2次与第1次斑块积分的差值(△Crouse)作为评估斑块转归的标准。

3、统计学分析

计量资料符合正态分布,以(±s)表示,多组间比较采用单因素ANOVA方法检验;计量资料不符合正态分布,以M(P25,P75)表示,采用Kruskal-Wallis法检验;差异有统计学意义的同时进行组间两两比较。计数资料以百分率(%)表示,组间率的比较采用χ2检验。以受试者工作特征曲线(ROC)分析出年龄分组临界点。以P<0.05为差异有统计学意义。数据的统计分析用SPSS25.0软件进行。

结 果

1、患者一般资料的比较

与非高血压患者相比,高血压患者斑块检出率明显升高(χ2=4.614,P=0.032)。3组资料两两比较,非高血压组年龄与高血压控制满意组及高血压控制不满意组相比差异均有统计学意义(均P<0.01);高血压控制不满意组的TG明显高于非高血压组及高血压控制满意组(均P<0.01);其余指标差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表1。

表1 非高血压组、高血压控制满意组和高血压控制不满意组的一般资料比较

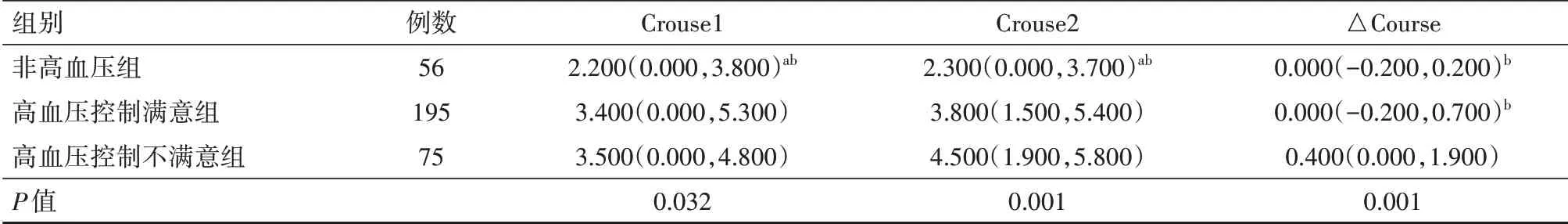

2、3组患者治疗前后斑块Crouse积分比较

与非高血压组相比,高血压控制满意组的△Crouse差异无统计学意义(P>0.05),与非高血压组及高血压控制满意组相比,高血压控制不满意组△Crouse差异均有统计学意义(均P<0.05);与高血压控制满意组及高血压控制不满意组比较,非高血压组Crouse1差异均有统计学意义(均P<0.05);与高血压控制满意组及高血压控制不满意组相比,非高血压组Crouse2差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 非高血压组、高血压控制满意组和高血压控制不满意组斑块Crouse积分的比较[分,M(P25,P75)]

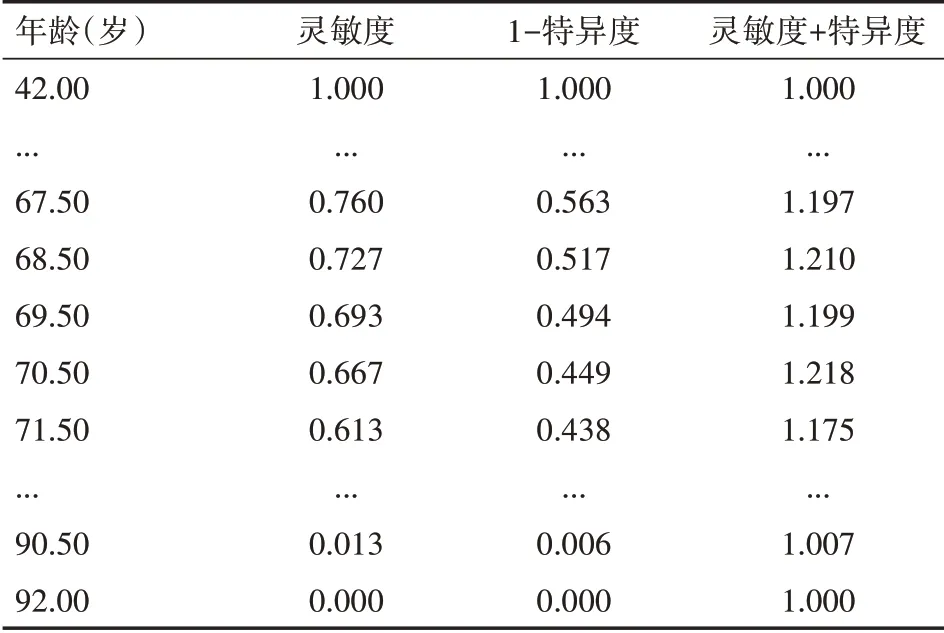

3、年龄分层分界点的确定

因3组患者的年龄不等,故将资料进行分层分析。以有无颈动脉斑块为状态变量,以年龄为检验变量,绘制ROC[曲线下面积(AUC)=0.673,P=0.000],见图1。以灵敏度和特异度之和的最大值为最佳临界点,结果显示为70.5岁,见表3。临床上患者年龄没有收集0.5岁;故可取值为70岁或71岁;根据临床习惯,取70岁为最佳临界值,并将资料分层为小于70岁及大于或等于70岁2个层次;在此基础上再进行非高血压组、高血压控制满意组及高血压控制不满意组3组间Crouse评分的比较。

表3 年龄与326例患者颈动脉斑块形成的受试者工作特征曲线(ROC)的坐标

图1 年龄与326例患者颈动脉斑块形成的受试者工作特征曲线(ROC)分析

3.1、3组间年龄小于70岁的患者Crouse评分的比较△Crouse在非高血压组与高血压控制满意组及高血压控制满意组与高血压控制不满意组之间差异均无统计学意义(均P>0.05),在非高血压组与高血压控制不满意组之间差异有统计学意义(P<0.05),Crouse1及Crouse2在非高血压组、高血压控制满意组与高血压控制不满意组3组之间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表4。

3.2、3组间年龄大于等于70岁的患者Crouse评分的比较 △Crouse在非高血压组、高血压控制满意组及高血压控制不满意组3组间差异无统计学意义(P=0.055),但高血压控制不满意组呈增高趋势;Crouse1在3组间差异无统计学意义(P>0.05);Crouse2在非高血压组和高血压控制不满意组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 不同年龄段非高血压组、高血压控制满意组和高血压控制不满意组之间Crouse积分的比较[分,M(P25,P75)]

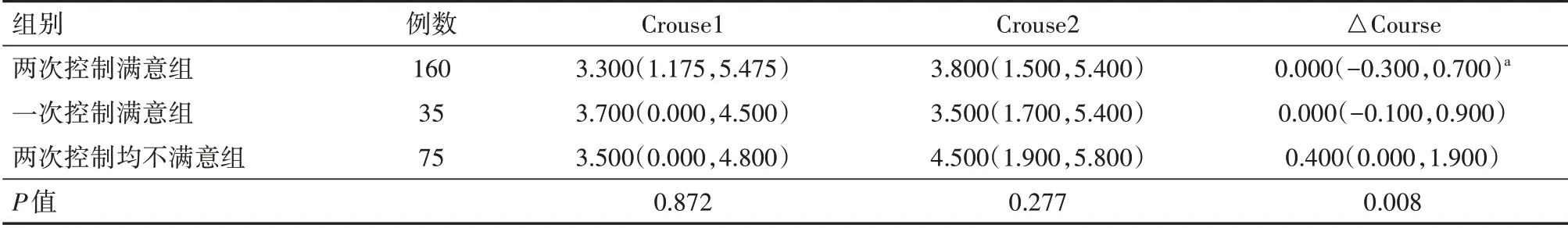

4、高血压亚组之间的斑块Crouse积分的比较

将高血压患者分为高血压两次控制满意、一次控制满意和两次控制均不满意3个亚组,进行Crouse积分的比较。△Crouse在两次控制满意亚组与一次控制满意亚组和一次控制满意亚组与两次控制均不满意亚组间,差异均无统计学意义(均P>0.05),但在两次控制满意亚组和两次控制均不满意亚组间差异有统计学意义(P<0.05);Crouse1和Crouse2在3个亚组间差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表5。

表5 高血压亚组之间斑块Crouse积分的比较

讨 论

颈动脉粥样斑块的形成是一个渐进的过程,受多种危险因素的影响,高血压是其重要危险因素[7-8]。高血压可引起血管壁内承受的剪切力增高,进而使血管内皮细胞结构和功能发生不同程度的损伤[9-10],继而内皮细胞介导的炎性反应呈现出级联反应事件,使血管壁发生脂质浸润,导致血管结构和功能改变,最终出现动脉粥样硬化[11]。随着年龄增加,长期的高血压会加速各级血管的动脉粥样硬化的进展,由早期的脂质条纹变成纤维斑块,动脉血管管壁弹性降低,导致血压进一步升高[1]。因此形成恶性循环。因此,控制高血压是防治动脉粥样硬化的重要方法[12]。但血压控制满意后,其颈动脉粥样硬化的进展和非高血压患者相比有无差别,现阶段国内外的相关研究较少,对此进行研究有重要临床价值。

本文研究发现高血压患者颈动脉斑块的检出率明显高于非高血压患者;高血压控制满意的患者与非高血压患者相比,颈动脉斑块积分的进展无明显差异;但与非高血压及高血压控制满意的患者相比,高血压控制不满意患者颈动脉斑块的进展有明显差异。这说明高血压是颈动脉斑块发生、发展的主要危险因素。高血压控制满意后,颈动脉斑块的进展情况与非高血压人群相比无明显差异;相反,如高血压控制不满意,则颈动脉斑块的进展会明显增快。在高血压亚组中,两次控制满意和两次控制均不满意亚组间有明显差异。这提示控制高血压是防治颈动脉斑块进展的有力措施,血压控制越不满意,斑块进展程度越大;进一步说明高血压控制是否满意对颈动脉斑块的进展有着重要意义。国内有研究表明高血压人群颈动脉斑块发生率更高,与本文一致;但有关高血压控制程度与颈动脉斑块进展的研究报道较少。

研究表明年龄是颈动脉粥样斑块形成的主要危险因素[13-14]。本研究中,在年龄<70岁时,非高血压患者与高血压控制满意患者相比,颈动脉斑块的进展无明显差异;但非高血压患者与高血压控制不满意的患者相比,颈动脉斑块的进展有明显差异。在年龄≥70岁时,颈动脉斑块的进展在非高血压、高血压控制满意及高血压控制不满意3组间均没有明显差异,但高血压控制不满意组呈增高趋势。这提示不论在70岁以下还是在70岁及以上的人群中,高血压控制满意均是延缓颈动脉斑块的进展的重要保护性因素;进一步说明高血压控制满意对颈动脉粥样斑块的防治有重要的临床价值。

综上所述,高血压控制满意的患者颈动脉斑块的进展情况与非高血压患者间无明显差异,且高血压控制不满意患者颈动脉斑块的进展明显增快。对所有年龄段的患者,控制高血压满意均会受益。严格控制血压,对延缓颈动脉斑块的进展有重要临床价值。本研究还存在一定的局限性,在入组时TG存在组间不均,因其在血清中水平容易变化,对动脉粥样硬化影响不确切,未能详细分析,需要将来积累更多资料再行研究。另外,因为只是对临床资料进行回顾性分析,未能进行前瞻性研究,对临床的心脑血管终点事件也缺乏观察,需要在将来的研究中进一步探讨。