常规多孔与单孔腹腔镜子宫肌瘤剔除术治疗子宫肌瘤的应用效果对比

2022-05-09谢松兰

谢松兰,王 爽

(1.监利市妇幼保健院妇产科;2.监利市人民医院妇产科,湖北荆州 433300)

子宫肌瘤属于妇科疾病的一种,为生殖器官良性肿瘤,在临床治疗中较为常见,在孕龄期女性中有着较高的发病率。该病的临床症状主要为腹部疼痛和月经紊乱等,一定程度影响到患者的日常生活,若治疗不及时,最终可能导致使患者出现不孕症状[1]。目前,临床对于该疾病的治疗主要采用手术手段,但是传统开腹手术方式的弊端较明显,术后易引发多种并发症,对患者的身体创伤较大,使其预后不佳,影响患者的健康恢复[2]。近些年来,微创技术飞速发展,这种手术方式不但对患者的损伤小,而且术后机体恢复较快,在临床中受到了广泛关注和应用;另一方面,这种手术方式能够保留患者的生育能力,使其成为了子宫肌瘤治疗的首选方案之一。同时,随着人们对生活品质要求的提高,患者的要求不仅仅局限于保留生育功能,同时对手术切口的美观程度也有了更高的要求。微创手术治疗子宫肌瘤最具代表性的术式有多孔腹腔镜下子宫肌瘤剔除术和单孔腹腔镜下子宫肌瘤剔除术[3]。鉴于此,本次研究对监利县妇幼保健院收治的61例子宫肌瘤患者展开临床研究,分别采取多孔与单孔腹腔镜子宫肌瘤剔除术进行治疗,观察两种方式的应用效果,现将具体内容阐述如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择监利县妇幼保健院在2020年10月至2021年10月收治的61例子宫肌瘤患者展开研究,将患者按照随机数字法分为观察组(n=31)和对照组(n=30)。观察组患者年龄26~57岁,平均年龄(40.56±4.06)岁;病程10个月~7年,平均病程(2.74±0.89)年;肌瘤位置:浆膜下肌瘤6例,阔韧带肌瘤4例,宫颈肌瘤7例,肌壁间肌14例。对照组患者年龄27~56岁,平均年龄(40.48±3.97)岁;病程9个月~7年,平均病程(2.76±0.91)年;肌瘤位置:浆膜下肌瘤7例,阔韧带肌瘤5例,宫颈肌瘤6例,肌壁间肌瘤12例。将两组患者的一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),可以进行比较。本次研究展开前,相关研究人员向患者及其家属详细介绍了试验的相关内容,在取得其同意并签署知情同意书的情况下进行相关操作。本次研究经过监利市妇幼保健院医学伦理委员会的批准。纳入标准:①符合子宫肌瘤诊断标准[4]且在术前已经过妇科超声检查并结合患者病史、症状及体征确诊为子宫肌瘤;②肌瘤大小超过6 cm,压迫膀胱,符合手术指征。排除标准:①伴有严重的心脑血管疾病;②有腹部手术史;③伴脐部感染、盆腔广泛粘连;④卵巢功能存在异常。

1.2 治疗方法 两组患者在术前8小时均需要禁食、禁水,并且术前做好皮肤准备(对患者的脐周皮肤进行清洁)。在手术前30 min需要对患者施以苯巴比妥钠注射液(福建闽东力捷迅药业有限公司,国药准字H20057384,规格:0.1 g)和盐酸阿托品注射液(成都市海通药业有限公司,国药准字H51021302,规格:2 mL∶1 mg)进行肌内注射,注射的剂量分别为100 mg和0.5 mg。在对患者实施气管插管全身麻醉操作之后,帮助患者体位保持膀胱截石位,以方便手术操作。本次研究的两组患者的手术操作均是由同一组临床经验丰富的医生完成。

对照组患者接受多孔腹腔镜子宫肌瘤剔除术。对患者术区进行消毒,铺巾;将导尿管经尿道置入,并将举宫器经患者(有性生活者)的阴道置入;在患者的脐孔处作一手术切口,并在切口位置注入CO2气体至患者的腹腔内,以此来为患者建立人工气腹,使患者的腹腔内部压力能够保持在稳定状态 [12~15mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)];将Trocar(规格为10 mm)及腹腔镜经切口处置入;在患者的左右麦氏点分别作切口,直径为5 mm,将Trocar(规格为5 mm)经患者的此处切口置入;选定其左中腹位置,并在此部位作切口,直径为10mm,并在此处的切口部位置入Trocar(规格为10 mm)及相关的医疗器械。在腹腔镜的辅助下,对患者的病灶部位进行详细探查,观察患者的病症情况,包括子宫肌瘤的大小、数量、位置及盆腔粘连程度等。将稀释后的垂体后叶素(南京新百药业有限公司,国药准字H32026638,规格:1 mL∶6 U)注入患者的子宫肌壁位置,剂量为6 U,切开患者子宫肌瘤的浆膜面,并采用钝性分离的方式使患者的肌瘤假包膜进行分离;将患者的瘤体进行剔除,对患者的瘤腔进行缝合;将子宫肌瘤旋切器从患者的左中腹切口处置入,对瘤体进行粉碎,之后将其从切口处取出。在手术操作结束后,对患者的切口实施电凝止血;对患者的盆腔使用生理盐水进行彻底冲洗,并留置腹腔引流管,使用无菌纱布,为患者的切口部位施以加压包扎,以防止术后切口感染。

观察组患者接受单孔腹腔镜子宫肌瘤剔除术。采用巾钳将患者的脐部两侧皮肤提起,在患者的脐部位置作一纵向切口,直径为15 mm;将腹腔镜等相关医疗器械通过此处切口置入,同时连接气腹管,以此来帮助患者建立人工气腹,使患者的腹压能够维持在稳定状态(12~15 mmHg);利用腹腔镜,对患者的腹腔内情况进行探查,掌握患者的病灶及周围情况;在患者的子宫肌瘤包膜和子宫体的交界部位注入垂体后叶素;使用单极电凝钳,对其子宫肌瘤表面的浆肌层进行剔除;对患者瘤体表面的假包膜采用超声刀进行剔除,对患者的瘤体进行剔除;对其子宫创面实施连续性缝合,并采用双极电凝止血;将手术剔除后的子宫肌瘤组织置入标本袋并送检;使用生理盐水对患者的腹腔部位进行彻底冲洗,并观察有无活动性出血症状;将腹腔内的气体排空,对患者的手术切口作缝合处理,放置腹腔引流管,采用无菌纱布对患者的切口进行加压包扎。

1.3 观察指标 ①对比两组患者的手术指标。包括手术时间、术中出血量、术后引流量、术后肛门排气时间、术后疼痛评分[采用视觉模拟法(VAS)[5]进行评估,分值区间在0~10分,0分代表无痛,而10分则代表剧烈疼痛,得分越高表明患者的疼痛愈加剧烈]及住院时间。②比较两组的手术美观评价。采用切口美容量表(CS)评分[6]来进行评估切口美观程度,分值区间在0~100分,得分越高则表明患者的术后切口美观程度越好;采用体象障碍自评量表(BIS)[7]评分对患者躯体形象满意度进行评估,分值区间在0~10分,得分越高则表明患者对自身躯体形象满意度越低。③比较两组的术后并发症发生情况。主要包括膀胱损伤、切口感染和腹腔出血。并发症发生率=(并发症发生例数/总例数)×100%。

1.4 统计学分析 将本次研究所得的数据输入SPSS 21.0统计学软件中进行计算分析,两组患者的手术指标、CS评分及BIS评分属于计量资料,均行t检验,采用()表示;并发症发生率属于计数资料,行校正χ2检验,采用[例(%)]表示。P<0.05则表示差异有统计学意义。

2 结果

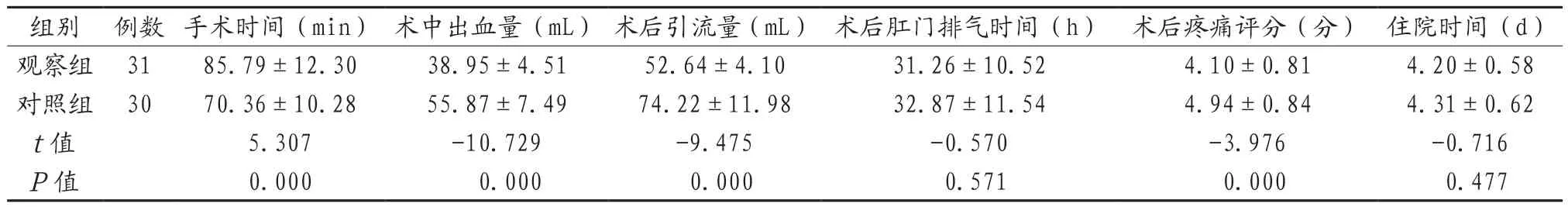

2.1 两组患者的手术指标对比 观察组和对照组患者的手术时间、术中出血量、术后引流量及术后疼痛评分对比差异均有统计学意义,且前者手术时间长于后者,术中出血量、术后引流量及术后疼痛评分均低于后者(均P<0.05);两组患者在术后肛门排气时间及住院时间方面对比,差异未见统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者的手术指标对比( )

表1 两组患者的手术指标对比( )

组别 例数 手术时间(min) 术中出血量(mL) 术后引流量(mL) 术后肛门排气时间(h) 术后疼痛评分(分) 住院时间(d)观察组 31 85.79±12.30 38.95±4.51 52.64±4.10 31.26±10.52 4.10±0.81 4.20±0.58对照组 30 70.36±10.28 55.87±7.49 74.22±11.98 32.87±11.54 4.94±0.84 4.31±0.62 t值 5.307 -10.729 -9.475 -0.570 -3.976 -0.716 P值 0.000 0.000 0.000 0.571 0.000 0.477

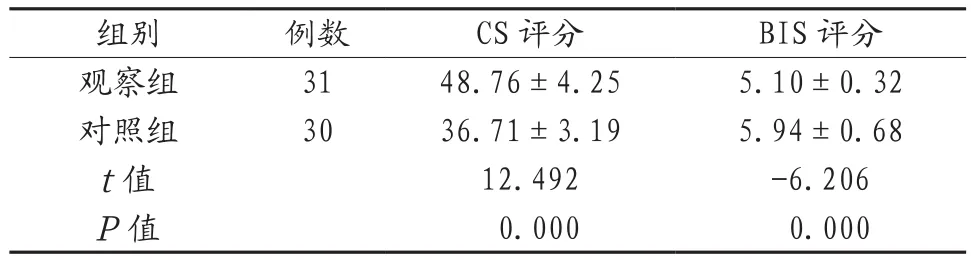

2.2 两组患者的CS评分和BIS评分对比 观察组患者的CS评分高于对照组,而BIS评分则低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者的CS评分和BIS评分对比(分, )

表2 两组患者的CS评分和BIS评分对比(分, )

CS:切口美容量表;BIS:体象障碍自评量表。

组别 例数 CS评分 BIS评分观察组 31 48.76±4.25 5.10±0.32对照组 30 36.71±3.19 5.94±0.68 t值 12.492 -6.206 P值 0.000 0.000

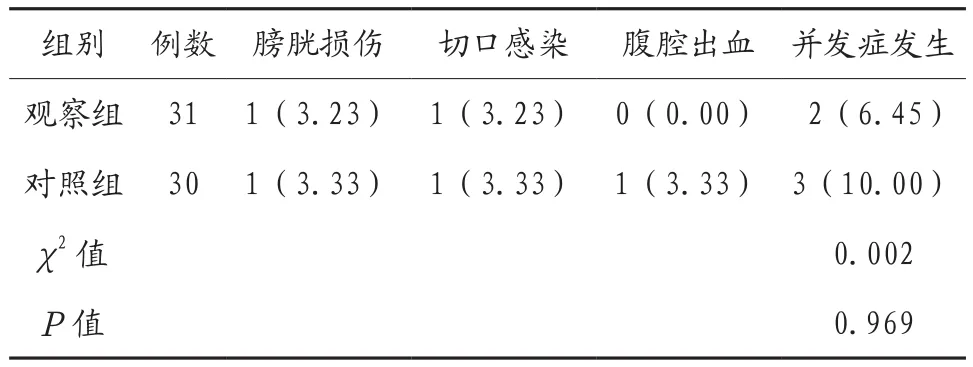

2.3 两组患者的术后并发症发生情况对比 两组患者在术后均出现了并发症,观察组患者并发症发生率(6.45%)低于对照组(10.00%),差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者的术后并发症发生情况对比[例(%)]

3 讨论

子宫肌瘤主要是由平滑肌组织增生所引起的一种良性肿瘤,其在临床中有着较高的发病率。该病的发生可能导致患者出现月经失调甚至不孕,病情严重者甚至会出现习惯性流产等情况,严重威胁着患者的身体健康。目前临床针对该病的治疗首选子宫肌瘤剔除术,伴随着微创技术的逐渐成熟,腹腔镜下子宫肌瘤剔除术在临床中的应用越来越广泛。这类手术对患者的身体创伤较小,且术后并发症的发生风险较低,预后效果良好,有利于术后患者的康复。

在以往的临床经验中,多孔腹腔镜子宫肌瘤剔除术是治疗子宫肌瘤的常用手术方案,在治疗过程中,这种术式需要作多个手术切口,以此来探查患者腹腔内的病灶情况,这也导致该术式存在一定缺点:手术切口部位分布着众多神经,术中操作易增加患者的疼痛感,使术后康复速度受到不良影响;且切口过多,增加了术后感染风险,美观度也随之受到影响。因此,临床需要不断优化改进手术方案,寻找更加合适的手术方案[8]。单孔腹腔镜手术则是在多孔腹腔镜手术的基础上衍生而来,这种手术治疗方案在实际的操作过程中,仅需作一个手术切口,但是这也导致手术视野受到影响,而且术中容易出现医疗器械相互干扰的情况,这也使得手术难度增加,从而延长了手术时间[9-10]。本次研究结果显示,观察组患者的手术时间长于对照组,这是由于单孔腹腔镜手术有且仅有一个操作孔,手术视野受到一定程度的影响,从而延长了手术时间。本研究结果中,观察组患者的术中出血量、术后引流量及术后疼痛评分均明显少于对照组,同时,观察组的并发症发生率也未增加。分析其原因在于,单孔腹腔镜下子宫肌瘤剔除术具备多孔腹腔镜下子宫肌瘤剔除术的诸项优点,其将患者的脐部作为手术切口,这是腹壁最为薄弱的部位,将肌瘤组织从此处取出,能够有效降低切口感染风险,且具有一定的美观性[11]。但是由于单孔腹腔镜术式的操作难度增加,对于施术者的技术要求更加严苛,在治疗过程中需要提高警惕,预防不良事件发生[12-13]。

综上所述,在子宫肌瘤患者的临床治疗中,采用多孔和单孔腹腔镜子宫肌瘤剔除术治疗,后者的治疗效果更好。在保证治疗效果的前提下,单孔手术不仅能够降低术中出血量,减轻患者的疼痛感,还满足了患者对切口美观度的需求,且并未增加并发症发生风险,安全性良好,具有较高的应用价值。