氨基末端脑钠肽前体联合中性粒细胞与淋巴细胞比值对静脉丙种球蛋白无反应性川崎病预测价值

2022-04-12邓建荣林小芹阮豫才彭丽君聂煜晢肖小兵

邓建荣 林小芹 阮豫才 彭丽君 聂煜晢 肖小兵▲

1.广东省韶关市粤北人民医院儿科,广东韶关 512026;2.广东省韶关市第一人民医院儿科,广东韶关 512026

川崎病属于急性发热性疾病,多发生于5 岁以下婴幼儿, 主要病理改变是全身性非特异性血管炎,易导致冠状动脉损害, 已成为儿童继发性心脏病的常见疾病。 研究表明[1],未经治疗的患儿有25%发生冠状动脉扩张。 临床对于川崎病的标准治疗方案是大剂量静注人免疫球蛋白联合阿司匹林, 但一部分患儿对标准治疗方案无应答, 此类患儿为丙种球蛋白无反应性川崎病,其更容易出现冠状动脉损伤[2]。 目前全世界学者对于丙种球蛋白无反应性川崎病提出了众多预测体系,但是暂时没有一个统一的体系,众多国外评分体系均不适用于中国川崎病患儿。 氨基末端脑钠肽前体和脑钠肽是由心肌细胞合成的一种神经内分泌激素, 可特异及敏感地反映心室功能变化[3]。 中性粒细胞被认为是非特异性的炎症标志,中性粒细胞和淋巴细胞的比值代表了炎症和免疫之间的平衡, 其与冠状动脉的病变严重程度呈现一定的相关性。 本研究旨在探讨氨基末端脑钠肽前体联合中性粒细胞与淋巴细胞比值对静脉丙种球蛋白无反应性川崎病预测价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月至2021年7月粤北人民医院儿科收治的120 例川崎病患儿作为研究对象,按对丙种球蛋白是否有反应分成无反应组和敏感组,各60例。无反应组中,男32 例,女28 例;年龄6 个月~5 岁,平均(2.22±1.05)岁;病程3~10 d,平均(5.59±1.22)d。敏感组中,男34 例,女26 例,年龄6 个月~5 岁,平均(2.31±1.12)岁;病程3~10 d,平均(5.66±1.02)d。同时收集儿童保健科随诊健康儿童30 例为对照组,其中男18例,女12 例;年龄6 个月~5 岁,平均(2.28±1.20)岁。 三组研究对象的性别、年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 本研究经患儿家属知情同意,并经过粤北人民医院伦理委员会批准。

纳入标准:符合《川崎病冠状动脉病变的临床处理建议》[4]中关于川崎病的诊断标准;患儿在发病10 d内接受了大剂量静注人免疫球蛋白联合阿司匹林的标准治疗;均经心脏彩色多普勒超声检查者。 排除标准:既往有先天性心脏病、心律失常、心肌炎等心脏疾病者;遗传代谢性疾病、免疫缺陷性疾病、血液疾病者;既往川崎病病史者等。

1.2 方法

抽取三组研究对象空腹静脉血2 ml,使用酶联荧光分析技术(南京诺尔曼生物技术有限公司,型号:NMR-FI-1000) 检测血浆氨基末端脑钠肽前体水平,常规检查血常规、C 反应蛋白、红细胞沉降率、肝肾功能、电解质等。

根据心脏彩超检测结果,5 岁以上儿童冠状动脉主干直径在4 mm 以上,5 岁以下儿童在3 mm 以上;冠状动脉内径Z 值在2.0 以上;冠状动脉局部内径较邻近处扩大1.5 倍以上,满足以上任意一项均认为冠状动脉损害。

1.3 观察指标及评价标准

三组研究对象临床生化指标,在患儿入院当天以及健康儿童体检当天采集空腹静脉血,按上述方法比较三组研究对象的氨基末端脑钠肽前体、中性粒细胞与淋巴细胞比值、白细胞计数、C 反应蛋白、血小板、红细胞沉降率、白蛋白、血钠。

分析氨基末端脑钠肽前体与冠状动脉损害高危生化指标的相关性,包括白细胞计数、C 反应蛋白、血小板、红细胞沉降率、白蛋白、血钠水平的相关性。

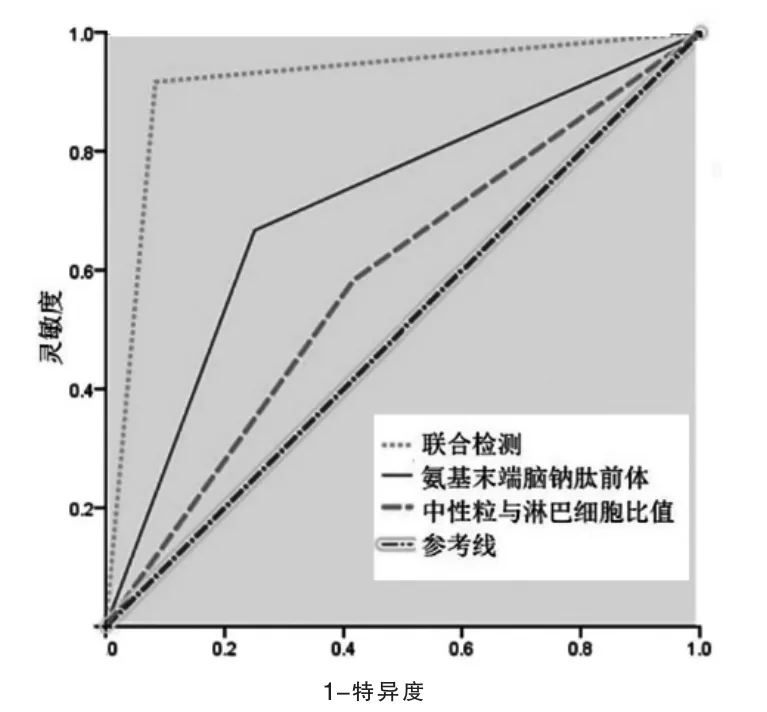

以临床病理结果为金标准, 绘制ROC 曲线分析氨基末端脑钠肽前体和中性粒细胞与淋巴细胞比值单独及联合诊断丙种球蛋白无反应性川崎病的敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值等。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析, 计量资料用均数±标准差(±s)表示,多组间比较采用方差分析,两组间比较采用t 检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验;采用Pearson 相关系数进行相关性分析; 使用ROC 曲线分析氨基末端脑钠肽前体和中性粒细胞与淋巴细胞比值单独及联合检测的预测效能。 以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组临床生化指标的比较

无反应组、敏感组的氨基末端脑钠肽前体、中性粒细胞与淋巴细胞比值、白细胞计数、C 反应蛋白、血小板、红细胞沉降率均高于对照组,白蛋白、血钠水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);无反应组和敏感组的氨基末端脑钠肽前体、中性粒细胞与淋巴细胞比值、白细胞计数、C 反应蛋白、血小板、红细胞沉降率、白蛋白、血钠水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

表1 三组临床生化指标的比较(±s)

表1 三组临床生化指标的比较(±s)

注 与对照组比较,aP>0.05

组别 例数 氨基末端脑钠肽前体(ng/L)中性粒细胞与淋巴细胞比值白细胞计数(×109/L)C 反应蛋白(mg/L)血小板(×109/L)红细胞沉降率 白蛋白(g/L) 血钠(mmol/L)无反应组敏感组对照组F 值P 值60 60 30 973.21±312.15a 942.78±310.27a 539.47±123.46 26.20<0.001 3.27±1.03a 3.32±1.07a 0.74±0.23 87.50<0.001 15.37±5.12a 15.31±5.10a 11.32±3.93 8.08<0.001 72.3±22.83a 71.14±22.75a 52.15±16.37 9.83<0.001 445.31±129.74a 444.23±129.51a 361.32±121.17 5.01 0.008 50.23±10.71a 49.72±11.12a 40.37±13.25 8.53<0.001 29.84±2.95a 30.27±2.89a 34.89±3.21 31.91<0.001 130.75±1.87a 131.93±2.04a 136.94±2.41 94.13<0.001

2.2 氨基末端脑钠肽前体与冠状动脉损害高危生化指标的相关性

氨基末端脑钠肽前体与白细胞计数、C 反应蛋白呈正相关(P<0.05),氨基末端脑钠肽前体与白蛋白、血钠水平呈负相关(P<0.05),氨基末端脑钠肽前体与血小板、红细胞沉降率无相关性(P>0.05)(表2)。

表2 氨基末端脑钠肽前体与冠状动脉损害高危生化指标的相关性

2.3 单独及联合检测对丙种球蛋白无反应性川崎病的诊断效能

氨基末端脑钠肽前体诊断丙种球蛋白无反应性川崎病的敏感度、特异度为66.67%和80.00%,中性粒细胞与淋巴细胞比值诊断丙种球蛋白无反应性川崎病的敏感度、特异度为63.33%和75.00%,二者联合检测诊断丙种球蛋白无反应性川崎病的敏感度、特异度为91.67%和96.67%(表3、图1)。

图1 ROC 曲线分析不同检查方法的诊断效能

表3 单独及联合检测对丙种球蛋白无反应性川崎病的诊断效能(%)

3 讨论

川崎病又称为小儿皮肤黏膜淋巴结综合征,是儿童时期比较常见的一种全身性免疫性小血管炎,可引起血管内皮细胞肿胀坏死,外膜层炎性细胞浸润和肌层断裂,甚至会累及冠状动脉导致冠状动脉损害[5]。在急性发热期,患儿体内中性粒细胞和淋巴细胞的数量会增加,从而导致髓过氧化物酶、中性粒细胞弹性蛋白酶水平升高[6]。 脑钠肽是由心室肌细胞分泌的一种肽类神经激素,川崎病患儿在炎症因子、心肌细胞缺氧缺血等多种因素刺激下合成前脑利钠肽原,进一步裂解为氨基末端脑钠肽前体,其稳定性较高且半衰期长,适合于临床监测。

虽然红细胞沉降率和C 反应蛋白等炎性指标水平在川崎病患儿机体中升高明显,但由于其缺乏特异性,难以与一般的发热感染性疾病相区分[7-8]。 当心肌细胞缺血、受损刺激后会合成脑钠肽原,经过蛋白内切酶的切割, 分成氨基末端脑钠肽前体和脑钠肽,二者均具有利尿、利钠、拮抗交感神经系统活性和肾素-血管紧张素-醛固酮系统等作用, 对于川崎病的诊断和冠状动脉的损害有较好的预测性[9]。 中性粒细胞与淋巴细胞比值可反映炎症反应和免疫调节的平衡关系,其与血液炎症水平和血流动力学均有一定的相关性[10]。 既往有研究显示,中性粒细胞与淋巴细胞比值可作为冠心病、恶性肿瘤、急性胰腺炎等炎症性疾病的预测因子[11]。 本研究结果显示,无反应组氨基末端脑钠肽前体、中性粒细胞与淋巴细胞比值、白细胞计数、C 反应蛋白、 血小板、 红细胞沉降率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),无反应组稍高于敏感组,但差异无统计学意义,无反应组白蛋白、血钠水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),无反应组稍低于敏感组,但差异无统计学意义,氨基末端脑钠肽前体与白细胞计数、C 反应蛋白呈正相关 (P<0.05),与白蛋白、血钠水平呈负相关(P<0.05),与血小板、红细胞沉降率无相关性,差异无统计学意义,表明氨基末端脑钠肽前体和冠状动脉损害的多个高危因素有关,其可在早期预测冠状动脉损害的发生[12]。 丙种球蛋白无反应性川崎病患儿免疫系统过度激活,活化的细胞释放出大量的炎症介质和细胞因子,对心肌细胞产生损害,导致患儿心肌细胞牵张和心室壁应力改变,进而刺激心肌细胞合成更多的氨基末端脑钠肽前体[13]。 本研究结果还显示,二者联合检测诊断丙种球蛋白无反应性川崎病的敏感度和特异度均高于单项检测,表明氨基末端脑钠肽前体联合中性粒细胞与淋巴细胞比值不仅有助于静脉丙种球蛋白无反应性川崎病的诊断,同时具有良好的预测冠状动脉损害的价值[14-15]。川崎病引起的局部心肌炎症、缺血以及坏死均会刺激氨基末端脑钠肽前体的分泌,另外川崎病急性期出现的多种细胞因子如C 反应蛋白、 白细胞介素-1 等均可诱导心肌细胞产生氨基末端脑钠肽前体,因此其可作为一项辅助川崎病早期诊断的参考指标。 王润傍等[16]在一项研究中分析氨基末端脑钠肽前体与川崎病患儿冠状动脉损伤的关系, 结果显示,氨基末端脑钠肽前体预测川崎病冠状动脉受累的敏感度为95%,特异度达到90%。

综上,氨基末端脑钠肽前体联合中性粒细胞与淋巴细胞比值不仅有助于静脉丙种球蛋白无反应性川崎病的诊断,同时具有良好的预测冠状动脉损害的价值,对患儿的预后判断也有重要意义。