“动手做”的内在意蕴与价值实现

2022-04-12江苏省常州市武进区星河实验小学毕可洁

江苏省常州市武进区星河实验小学 毕可洁

数学核心素养观照的“动手做”更加关注学生的自主学习:积极探索寻求解决问题的有效方法;重视在学习过程中形成一定的学习体验;培养动手实践及创新意识等素养。苏教版数学中编排了贴合学生成长的“动手做”板块,有的是巩固新知之用,有的是实验探索之意,有的安排了喜闻乐见的游戏,有的是一场思维的旅途……引领学生触摸数学的本质,从而提升数学的认知、延展数学的思维。

一、苏教版“动手做”编排体系和核心意蕴

(一)理序:“动手做”的编排体系

“动手做”板块是苏教版数学教材的一大亮点,表明教材在课程内容设置上越来越重视儿童在“做”中学习数学的独特意义和教学价值。“动手做”作为一项新的未知课程领域,教师应深入发掘、整体设计,彰显它独有的一片风景。据统计,苏教版全套教材中一共出现37次“动手做”活动(见下表)。

教材册系一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级上册下册上册下册上册下册上册下册上册下册上册下册出现次数0 1 2 6 3 3 5 3 2 3 3 6学段分布15 22

从表中可以清晰直观地看出,“动手做”在第一学段出现的次数比第二学段少,第一学段出现了15次,第二学段出现了22次。如此安排更加符合学生的身心发展、认知规律、思维基础。

根据数学课程标准中“四大领域”分布的维度分析可得,苏教版数学教材中编排的“动手做”板块中“数与代数”领域大约占60%,“统计与概率”领域大约占10%,“图形与几何”领域大约占30%,而“综合与实践”方面编排的甚少。

(二)价值:“动手做”的核心意蕴

1.指向学科核心素养的实践通道

学生在数学学习中,通过尝试探索、聚类观察、大胆思考、合作分享等实践发现数学规律、研究数学法则、获得数学知识、积累数学经验、感悟数学思想。“动手做”板块是一种全新学习方式,关注学生的动手能力和参与感,强调培养儿童的感官体验、思考路径和学习方式等。从育人的角度来看,“动手做”提倡以学生为主体的教学方式,引导学生参与“动手”玩游戏、设计方案、实验操作等,培养主动学习的意识和积极思考的方式,提升学习主动性与积极性。

2.促进学生自主学习的科学路径

学生的学习是从问题的探索、实践的操作、合情的推理、自我的反省中抽象而产生,让学生的数学学习在教、学、做中发生。

在教学中我们常常发现,学生通过动手操作获取到的知识,往往印象最深刻。在研究三角形内角和的时候,教材在新授环节就安排了动手去探索的部分:(1)学生尝试用身边特殊的三角尺的内角和去发现规律;(2)学生尝试着用量角器去量一量;(3)学生尝试着把三角形的内角撕下来拼一拼。各种动手探索最终都发现了规律:任意三角形的内角和是180°。课堂上充分激活了学生的动手热情。有的学生甚至思考出了折一折的方法,从而知道三角形内角和是180°。

3.丰富学生数学经验的现实积累

学生的数学“现实”是指学生当前持有的数学知识、学习水平和处理经验,是学生学习新知识的固着点和生长点。学生的学习衔接来自自我的经验与数学现实的链接。

在学习长方形和正方形的面积时,学生通过摆一摆、拼一拼都能知道其面积,并会熟练解决图形面积的问题。但学生在学习三角形面积时忘记“÷2”,甚至说不清为什么要“÷2”。这是因为学生在学习中缺少实际操作的经验,没有与具身体验的实践链接。因此对“双拼”探究出来的面积公式缺少内在的认知印记。如果教师给学生提供丰富的操作素材,让学生围绕问题展开积极的探索、自我发现三角形和平行四边形之间的关系,学生就能借用“拼”“移”在思考中建立联系,自我建构起三角形的面积图式。

二、“动手做”在图形与计算中探寻规律

(一)动手玩转图形,“做”出空间观念

“动手做”作为一种科学的学习方法,探索的过程包括观察与思考、单独与合作、操作与实验。“动手做”活动可促进儿童对知识的深度学习,再现数学历史的探究过程,逐步形成锲而不舍的探究能力。

教学中在讲解图形运动这部分内容时,对于图形的平移、旋转、轴对称的认识,学生普遍表现为对生活现象概念较熟悉,但转换成数学知识时出现问题较多。从动态到静态的转变,需要一定的空间观念和思维想象。例如,教学平移时,可以用手的平移感受图形的运动状态,从而在手部运动中发现平移的守恒特征:只改变方向,物体本身的属性不发生变化。

由此可见,在教学中巧妙地运用“动手做”,引导学生进行简单的动手操作,可克服数学学习的空间障碍,助力教师轻松地突破教学重难点,提高教学质量。

(二)动手算一算,“做”出运算规律

世界万物之间都有内在的、本质的、必然的联系,人们通过寻找事情之间的规律去发现问题、解决问题。在数学上,其实很多题中也都存在规律,学生尝试去发现知识间的内在规律,就能轻松地解决问题。在数学的学习中,计算教学比较枯燥无味,如何让学生在计算中找到规律、发现乐趣,成了广大教师一直特别想要研究的内容。苏教版数学教材“动手做”的内容中,映射计算的部分有:二年级上册“表内除法”(拼长方形),二年级下册“两、三位数的加法和减法”(摆数求和),五年级上册“小数乘法和除法”(书封面的长和宽),六年级上册“分数四则混合运算”(图形的变化),等等。

例如,二年级下册“两、三位数的加法和减法”内容后,教材在“动手做”板块安排了“摆数求和”内容。利用1~9这9个数字,在其中任意选出6张摆出不同的三位数加三位数,发现计算中和不变的规律。在教学活动中,先将这9张卡片随意固定好三张个位、三张十位、三张百位;学生借助一次次地摆卡片,在计算中发现:只要是随意抽取的6个数字,任意交换不同数位上的数字,最终得到的和都是不变的。

学生沉浸在“发现”规律的过程中,配合唤醒头脑中已有的认知结构,并与当前的新知识联系起来,与之匹配,随时进行同化和顺应,形成再改造、再重组、再丰富和再完善的过程,就是学生形成深度智慧的历程。

三、“动手做”在实验与探究中发展思维

(一)动手实验操作,“做”出深度思维

操作唤醒思维,思维服务操作。操作与思维本是相辅相成、紧密结合的。引导“动手做”时必须要将操作与思维有机整合起来,充分展现观察、分析、思考、比较、抽象、判断、推理等逻辑思维过程。只有这样,才能让学生透过现象看本质,真正达成数学知识的概括与揭示,在操作的基础上,让深度思维真正发生。

例如,苏教版数学六年级下册“圆柱和圆锥”一课后,在“动手做”板块安排了一次测量不规则物体体积的活动。对典型探索性的实验素材土豆进行操作,作为探索模型来研究不规则物体体积的核心方法。

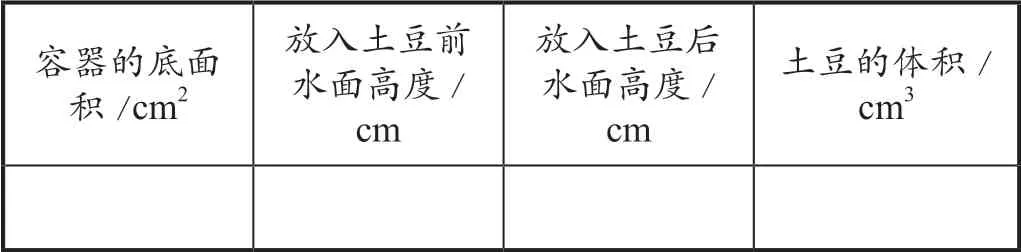

容器的底面积/cm2放入土豆前水面高度/cm放入土豆后水面高度/cm土豆的体积/ cm3

分小组开展合作,组内分工明确,学生经过实际操作、现场观察、数据比对、分享讨论,建立起土豆体积和水面升高部分的体积之间的关系。学生在具体实物的实验操作、观察分析中抽象出模式,激发思维、探索规律、感悟思想。

(二)动手实践探究,“做”出学科融合

“动手做”是让学生自由自在地参与其中的活动,好玩、有趣、快乐是它的本质。“学中玩,玩中学”是学生最喜爱、最贴近心灵的教学方式。每一个学段安排的“动手做”内容,都与学生的年龄特征相符合,都能彰显核心目标。例如,“动手做”板块的玩转七巧板环节,七个图形在学生的手里能够变换出不同的图案,低年级的学生甚至可以通过拼出的图案,把它人物化、故事化。于是就有了数学与语文学科的融合——用数学的七巧板,通过图形的设计与摆放,勾勒出一个完整的故事,用语文的方式表达,编出学生喜闻乐见的绘本。

教育家苏霍姆林斯基曾说过:“手和脑之间有着千丝万缕的联系,手使脑得到发展,使它更加明智;脑使手得到发展,使它变成思维的工具和镜子。”手和脑的这种关联,在于使学生变得更加聪慧,更有利于发展学生的创新意识和合作水平。