心律失常零射线射频消融经验对术式选择及手术成功率的影响

2022-03-29李雁卓黄江明

马 骏,李雁卓,郭 琰,黄江明,邓 豫,徐 琳

以往心律失常导管射频消融(radiofrequency catheter ablation,RFCA)治疗都是在X-线透视指导下进行的。X-线辐射会对术者及病人产生伤害[1-2]。随着心脏三维标测系统在临床中的使用,RFCA术中的X-线照射量已明显减少。特别是压力射频标测导管的使用,使心脏标测及消融的安全性得到进一步保障,术者更有信心实施无X-线放射的零射线心律失常RFCA术。但许多医生受传统观念的影响,不能摆脱借助X-线透视操作导管的习惯,不愿尝试进行零射线心律失常RFCA术[3-4],影响零射线三维RFCA的进一步开展,使得一些可完全避免X-线辐射的RFCA仍需在X-线透视下进行,因此,不能进一步减少X-线辐射对医患双方的危害,也可能因X-线辐射原因导致术后的医患纠纷隐患。零射线RFCA治疗右侧旁道所致的房室折返性心动过速(RAVRT)的操作相对简单,易于不同经验的医生掌握。本研究通过分析有意愿用零射线方法进行心律失常RFCA的医生实施的96例右侧旁道RFCA术的效果,探讨医生因素对医生及病人选择零射线进行心律失常RFCA的影响,并评估零射线三维标测指导下对RAVRT行RFCA的安全性及有效性。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年1月—2019年12月中国人民解放军南部战区总医院收治的96例阵发性心动过速行RFCA术的病人,术前心电图或术中证实为RAVRT,其中,男51例,年龄(38.3±11.4)岁;女45例,年龄(37.6±12.3)岁。纳入标准:①RAVRT病人并进行了RFCA术;②RFCA术是由有意愿选择零射线方法进行心律失常RFCA的医生所实施。排除标准:①RFCA术是由无意愿用零射线方法进行RFCA术者实施的;②用三维标测系统加X-线二维标测进行的RFCA术(少X-射线RFCA);③术中因特殊原因未进行射频放电治疗的病人。入选的96例RAVRT病人中,根据所进行的RFCA手术方式分为零射线三维RFCA组(A组,58例)及X-线二维RFCA组(B组,38例)。A组,男30例,女28例;年龄(37.3±12.4)岁。B组,男21例,女17例;年龄(38.2±13.3)岁。根据时间段,分为时间A(2017年1月—2017年12月)、时间B(2018年1月—2018年12月)及时间C(2019年1月—2019年12月),分析在不同时间段医生对手术方式的选择。根据手术医生在2017年以前已参加的心律失常RFCA例数,将参加手术例数少于100例的医生归于资历浅的医生。资历浅的医生用零射线三维方法成功(最后放电成功消融)为医生A组,资历浅的医生用X-射线二维方法成功(最后放电成功消融)为医生B组,比较资历浅的医生实施不同术式的成功率。

1.2 方法

1.2.1 术前准备 停用抗心律失常药大于5个半衰期。术前均行常规静止心电图检查。心电图非显性预激表现者,须有发作心动过速时的心电图,否则须行经食道心房调搏心脏电生理检查,诱发RAVRT。完成常规住院血常规、尿常规、便常规、血生化、电解质、凝血功能、X-线胸片、超声心动图等检查。术前谈话,明确RFCA手术方式。

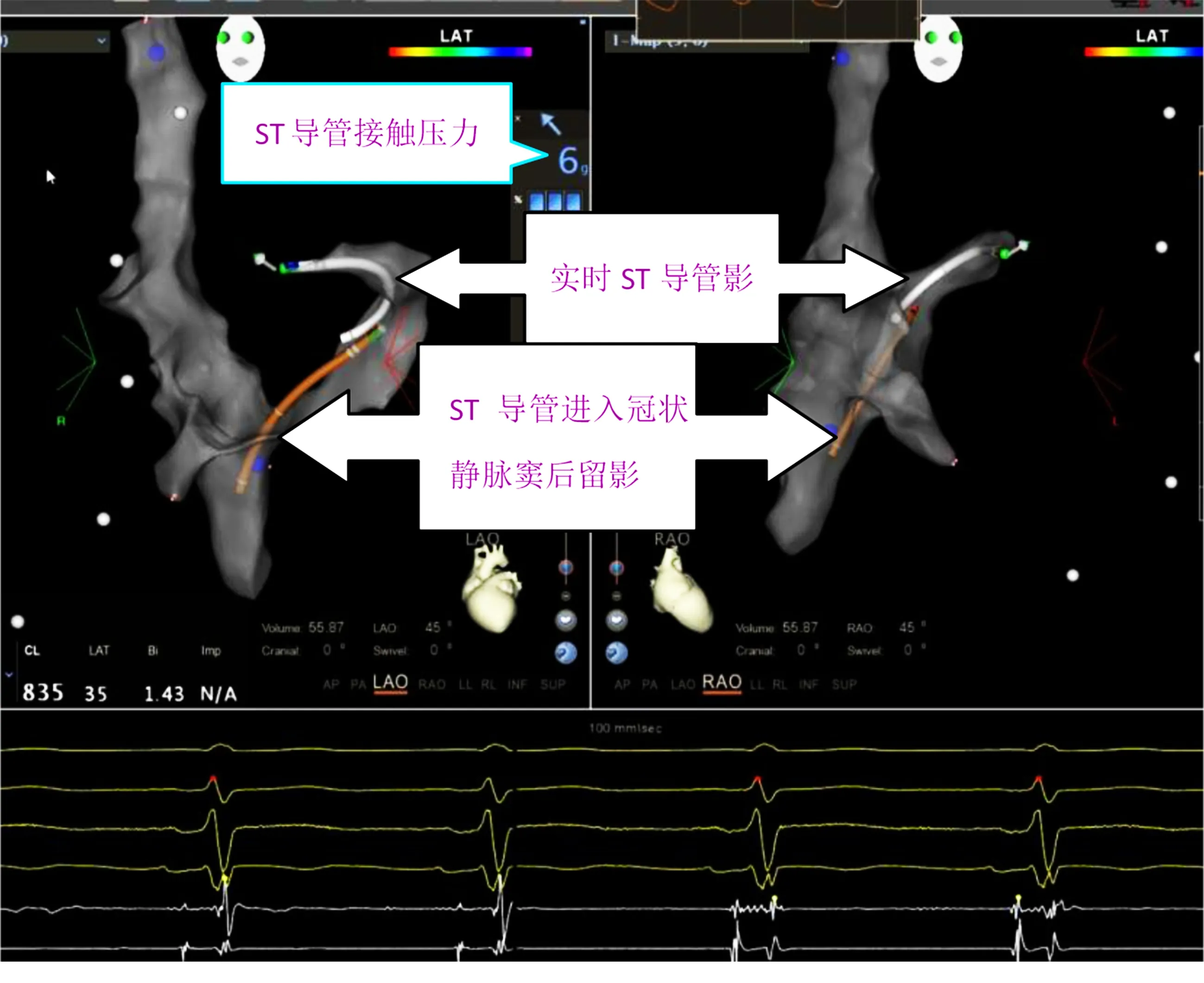

1.2.2 零射线三维RFCA术 使用CARTO系统行三维标测及射频消融。CARTO系统是通过磁场原理对心脏、血管进行三维解剖构建及心电标测,可直观显示心脏三维解剖结构及电激动先后次序而指导RFCA术。特别是诊断/消融可调弯头端压力消融导管(美国强生公司,THERMOCOOL SMARTTOUCH Catheter,ST导管)使用后,因可测量到导管接触组织的压力并在三维操作界面实时显示,从而明确导管与血管壁及心肌的接触程度,保障有效的放电消融靶点组织(一般接触压力在5 g以上,表示导管与组织接触良好,可有效消融组织)及避免过度施压而导致心肌损伤(我院设置接触压力超过30 g,则三维操作界面将出现红屏闪烁,提示术者接触压力过大)。于右股静脉插入2个6F鞘及1个8F的SR0长鞘(美国圣尤达医疗公司)。使用ST导管于体表取点(胸骨上凹、胸骨左缘第1~6肋间隙、剑突下等)定位。此定位可指导估计导管在体内的位置,每个肋间隙相当于1个椎体距离。将ST导管从SR0鞘插入股静脉,缓慢向心脏插入。ST导管接近体表剑突下点时开始建模构建下腔静脉。当导管头端标测到心房电位时,取点标测为下腔静脉开口,并进行导管压力校零。此后在压力监测及体表定位点的引导下,导管边于右心房建模边缓慢向体表胸骨上凹点水平位置移动。在胸骨上凹点附近,导管头端不能标测到心房电位时,取点标称为上腔静脉开口并构建上腔静脉。然后根据CARTO系统操作界面的左、右前斜45°窗口(可同时显示2个操作窗口)的导管三维图像及心腔内心电图、导管压力、体表定位点等,逐步构建右房模型并构建冠状静脉窦。此时在冠状静脉窦口上一肋间隙左右朝向右心室的位置可标测到希氏束电位(His电位),将标测到His电位的点取点存图,以避免损伤。同理按以上方法可标测到三尖瓣环位置(心腔内心电图为小的心房波及较大的心室波,小A大V波)。取点保存三尖瓣位置,以便以后标测确认三尖瓣消融靶点。根据冠状静脉窦模型,将冠状静脉窦电极插入冠状静脉窦。根据三尖瓣环位置,将4极标测电极插入右心室。然后进行程序心电生理检查,无显性预激心电图表现者必须诱发心动过速,以明确RAVRT诊断。根据病人各自的RAVRT心腔内心电图特点,用ST导管在已标测保存的三尖瓣环上明确旁道位置及消融靶点。于靶点处温控为43 ℃、30~35 W、冷生理盐水灌注(17 mL/min)放电消融。10~20 s无效时,停止放电,再次寻找理想靶点;有效时继续放电至90~120 s,并于其附近巩固放电消融。以上全程无X-线放射。详见图1、图2。

图1 CARTO三维标测消融系统界面(左、右前斜45°)(白点为体表取点标记;上、下深蓝点分别代表上腔静脉、下腔静脉开口点;ST导管已深插入冠状窦远端。利用ST导管建冠状静脉窦模型并留影以指导插入冠状窦电极)

图2 上下腔静脉、右心房、冠状静脉窦模型及标测图(冠状窦电极已深插入冠状窦静脉远端;黄点标记可标测到His电位处;浅蓝点为三尖瓣环标记;白点为体表取点标记;上、下深蓝点分别代表上腔静脉、下腔静脉开口点;ST导管标测到His电位)

1.2.3 X-线二维射频消融术 于右股静脉插入2个6F鞘及1个8F的SR0长鞘(美国圣尤达医疗公司)。从其中1个6F鞘插入1个可控弯冠状静脉窦10极电极(美国强生公司),在X-线放射透视引导下,将该电极插入右心房。在左前斜45°放射透视下,经反复尝试将电极插入冠状静脉窦。从另一个6F鞘插入4极标测电极,在X-线透视下将电极插入右心室。然后进行程序心电生理检查,无显性预激心电图表现者必须诱发心动过速,以明确RAVRT诊断。在X-线透视引导,从SR0长鞘插入美国强生公司的射频消融导管于右心房。根据病人各自的RAVRT心腔内心电图特点,在X-线透视下凭手术者经验不断旋转导管及改变导管弯度,细心标测三尖瓣环不同的位置(腔内心电图显示小A大V波),以明确旁道位置。于旁道消融靶点处温控50~55 ℃、30~35 W放电消融。10~20 s无效时,停止放电,再次在X-线透视下寻找理想靶点;有效时继续放电至90~120 s,并于其附近巩固放电消融。

1.3 消融成功标准 即刻成功标准:显性预激消融后,体表心电图预激波消失、靶点心电图AV分开;隐匿性旁道消融后,心室刺激室房分离或消融靶点处VA分开;心内程序刺激不能诱发心动过速。

1.4 手术相关资料的定义 电极放置时间:从静脉鞘放置成功至冠状窦电极及右室电极放置到位时间;靶点确认时间:电生理检查明确RAVRT诊断后(显性预激也须常规电生理检查),评估旁道大致位置后至消融导管到位及消融成功时间;放电次数:放电消融总次数;手术时间:静脉鞘放置成功后至消融成功时间;手术成功率:即刻成功率;手术并发症:术中、术后出现与导管操作及消融相关的房室传导阻滞、心包积液等并发症。

2 结 果

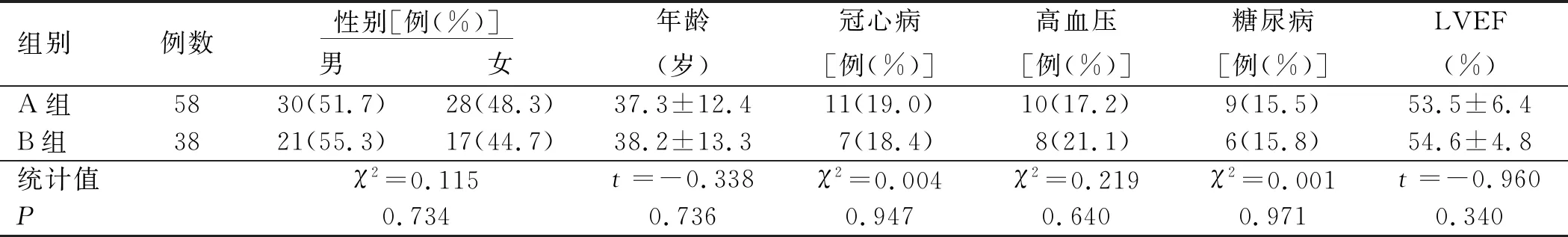

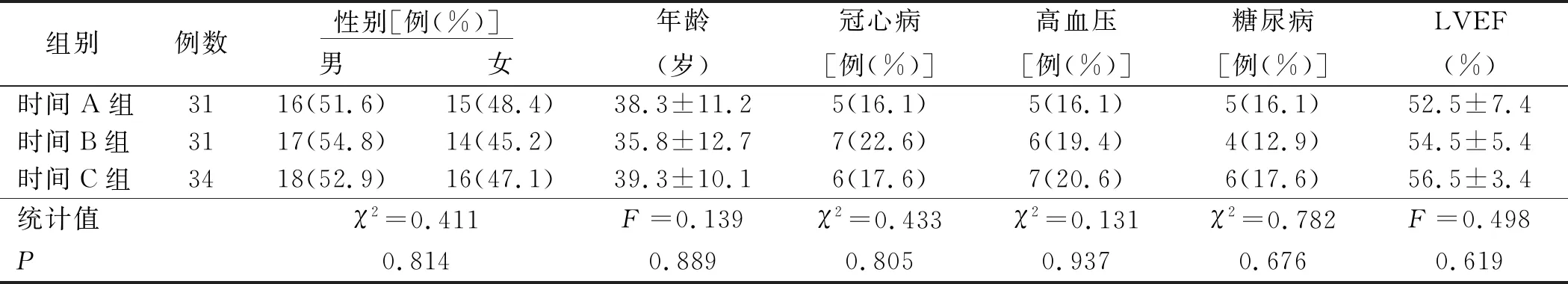

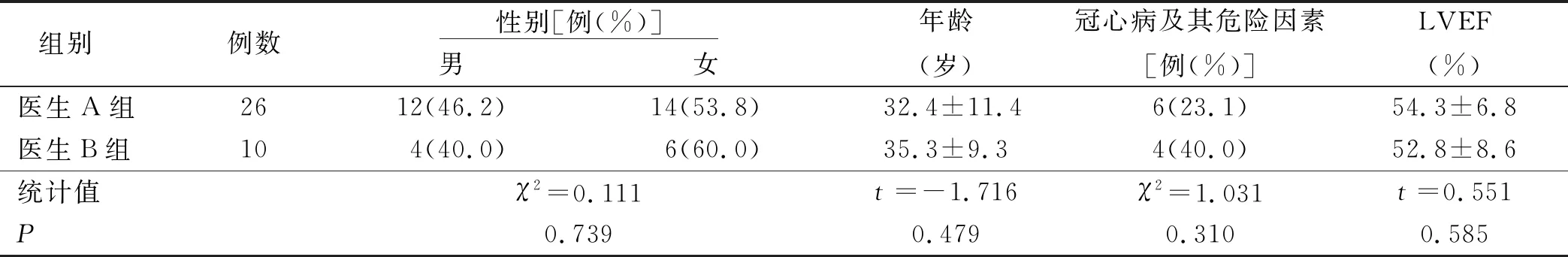

2.1 临床资料 A组与B组性别、年龄、高血压、糖尿病、冠心病、左室射血分数(LVEF)比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表1。不同时间段(时间A、时间B及时间C)病人的性别、年龄、高血压、糖尿病、冠心病、LVEF比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表2。医生A组与医生B组成功实施手术的病人性别、年龄、冠心病及其危险因素(高血压、糖尿病等)、LVEF比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表1 A组与B组临床资料比较

表2 不同时间段病人临床资料比较

表3 医生A组与医生B组成功消融病人的临床资料比较

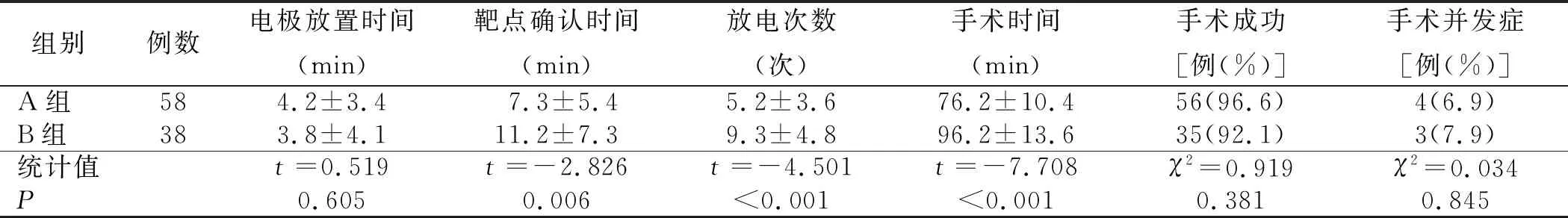

2.2 A组与B组手术相关资料比较 A组靶点确认时间及手术时间明显短于B组(P<0.05);A组放电次数明显少于B组(P<0.05);两组电极放置时间、手术成功率及手术并发症发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表4。

表4 A组与B组手术相关资料比较

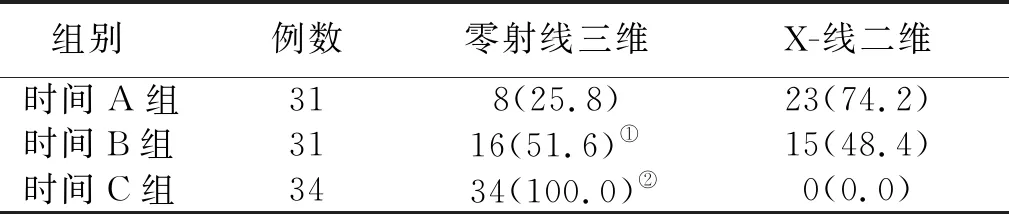

2.3 不同时间段选择的手术方式比较 时间B组选择零射线三维手术明显多于时间A组(P<0.05);时间C组均选择零射线三维手术方式。详见表5。

表5 不同时间段选择的手术方式比较 单位:例(%)

2.4 医生A组与医生B组实施不同手术的成功率比较 96例行RFCA术病人中,92例手术成功。其中,资历浅的医生实施零射线三维RFCA术成功(医生A组)26例(46.43%),资历深的医生实施零射线三维RFCA术成功30例(53.57%);资历浅的医生实施X-线二维RFCA术成功(医生B组)10例(27.78%),资历深的医生实施X-线二维RFCA术成功26例(72.22%)。医生A组实施零射线三维RFCA术成功率明显高于医生B组实施X-线二维RFCA术成功率(P<0.05)。

3 讨 论

RFCA是心律失常的根治疗法,是临床中常用的方法。然而常规的RFCA需借助X-线透视指引电极及导管。X-线辐射对医患双方都会造成伤害,随着X-线辐射累积量的增加,这些伤害将会凸显,不仅有放射性皮炎,甚至可导致肿瘤。Lickfett等[1]发现X-线辐射负荷达60 min,肿瘤发生率为0.07%~0.10%。辐射伤害对正在发育中的胎儿及儿童影响更大。在X-线下工作,操作者患白内障的可能性增加;操作者需穿戴沉重的铅衣等,长久以往将会对脊柱、骨骼及肌肉等造成损伤[5]。有研究显示,常规借助X-线透视完成一台RFCA术的放射量相当于900~1 500张X-线胸片的放射量[4]。有研究显示心血管病人的医学放射暴露是患肿瘤风险及因肿瘤死亡的预测因素[2]。常用的X-线设备只有一透视界面供术者观察,即只有二维界面。凭二维界面对解剖结构或感兴趣的部位的判断及记忆需一定的经验累积及熟练的导管操作,也需要一定时间及量的X-线放射透视经验累积。

三维标测系统是根据心脏心电及磁场原理,利用标测电极或射频导管与心内膜接触、滑动以进行连续取点、标测,从而构建心脏、血管解剖及电活动的三维模型。解剖结构及感兴趣的心电可采点标记,以利重复标测或消融。电活动先后次序可用不同的颜色标示,以利于分析心律失常的电活动。这些特点是X-线二维透视不可能实现的,不仅提高了标测及消融的有效性及安全性,也减少了X-线的放射量[6-9],使心律失常接近零射线,使零射线RFCA成为可能[10-12]。特别是诊断/消融可调弯头端压力消融导管使用后,因可监测到导管接触组织的压力,从而可推测导管与血管壁及心肌的接触程度,既可保障有效的放电消融,又可避免因过度接触而导致心肌、血管损伤,极大地提高了导管操作的安全性及RFCA的有效性,进而缩短学习曲线。

我院于2015年开始利用三维标测系统进行零射线三维心律失常RFCA。本研究选择2017年1月—2019年12月已行RFCA的RAVRT病人96例,且手术由有意愿用零射线进行心律失常RFCA的术者实施。病例选择RAVRT是考虑可消融此心律失常的过程可全程使用零射线标测及消融,避免了须借助X-线透视的操作,如房间隔穿刺、须明确冠状动脉开口等。三维标测系统为CARTO系统,建模及心内标测采用ST标测及消融导管。

本研究结果显示,A组与B组相比,标测电极放置时间、手术成功率、与导管操作及消融相关的并发症发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。最初使用零射线进行心律失常RFCA治疗的主要顾虑之一为标测导管难以插到位,特别是冠状窦电极的到位。但经过数例实践后,可体会到电极到位的技巧。用ST消融导管构建冠状静脉窦后,借助于三维系统可同时显示不同实时界面,更利于冠状窦电极的到位,特别是需要深插冠状窦静脉电极时受益很大。两组手术成功率比较差异无统计学意义(P>0.05),可能与有资深医师参与手术有关。医师对零射线RFCA最为担心的是与导管操作及消融相关的并发症。本研究中两组并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),可能与使用ST导管、三维立体界面观察及三维标测的精确定位等相关,避免了与组织接触压力过大,且减少了重复及盲目操作。

本研究结果显示,A组放电次数少于B组,靶点确认时间、手术时间均短于B组。这些最主要受益于三维标测可标记感兴趣的位点,如有意义的电位点、关键的解剖部位及靶点等,可指导导管重复、精准到位,且三维系统可实时显示操作者感兴趣的、不同的两个角度图像(如左、右前斜45°),给予操作者立体影像感,从而减少了导管的操作时间。而二维消融时,常规下只有一个实时界面,导管操作技巧对感兴趣的点、靶点等的到位很重要。而导管的操作技巧是要有一定的学习曲线才能领悟及熟练掌握的。因此,三维标测比二维标测更有优势。

本研究显示,随着时间的推移及对零射线三维RFCA术治疗RAVRT经验的增加,选择零射线三维RFCA术治疗RAVRT的比率逐渐增加直至最终全部选择零射线三维RFCA术。说明随着术者经验的增加及对零射线三维RFCA术的不断认识,医师更倾向于选择零射线三维RFCA术。说明随着对零射线三维RFCA的有效性、可行性及安全性的了解及术者零射线三维RFCA术经验的不断积累,医生受传统观念的影响也将改变,最终摆脱借助X-线透视操作导管的习惯,推动零射线三维RFCA的进一步全面开展,使得一些可完全避免X-线辐射的RFCA在零射线三维方式下进行,进一步减少X-线辐射对医患双方的危害,也可避免X-线辐射带来的医患纠纷隐患。

本研究结果显示,资历浅的医生使用零射线三维方式手术的成功率明显高于使用X-线二维手术的成功率。这得益于三维标测、消融系统的优势。术者通过三维立体图像可精确标测并标记三尖瓣环,也可精确标记希氏束(His束)。这些可帮助术者标测、确定靶点及进行有效消融,也可避免形成房室传导阻滞等并发症,最终提高手术成功率,减少并发症,也缩短初学者的学习曲线。

综上所述,随着零射线三维RFCA工作的不断开展,医生倾向选择零射线三维RFCA治疗心律失常。零射线三维RFCA治疗RAVRT是有效及安全的术式。零射线三维RFCA不仅无放射危害,也可缩短靶点确定时间、手术时间,减少初学者的学习曲线,避免可能因X-线辐射而导致的医患纠纷。随着零射线三维RFCA术经验的不断累积及技术的不断完善,零射线三维RFCA的适应证也将不断拓展[13-14]。