省域多中心集聚与城市创新水平

2022-03-26陈书平戴青兰肖盈

陈书平 戴青兰 肖盈

摘要: 基于Landscan全球人口动态分布数据测算我国各省份的多中心集聚,进而运用工具变量估计和中介效应模型考察省域多中心集聚对城市创新水平的动态影响、作用机制及约束条件。研究结果显示:首先,整体上看,城市创新水平随着所在省份多中心集聚程度的增加呈现显著的倒U型变化趋势,但目前我国绝大多数省份的多中心集聚尚未达到最优水平。其次,分样本检验发现,多中心集聚对城市創新水平的倒U型影响主要存在于大城市和内陆地区,中小城市和沿海地区的城市创新水平则随着多中心集聚程度的增加而提高。机制分析显示,市场一体化与要素流动是多中心集聚影响城市创新水平的重要途径。进一步研究发现,多中心集聚对城市创新水平的作用效果会受到省域内城市距离和基础设施的影响。研究结论为从创新驱动视角思考区域空间提供了一定的经验启示。

关键词:多中心集聚;城市创新水平;中介效应;调节效应

文章编号:2095-5960(2022)02-0035-13;中图分类号:F062.9;文献标识码:A

一、引言

过去较长一段时期内,中国依靠人口红利以及资源粗放式发展模式保持了较高的经济增长速度。然而,随着中国经济进入由高速增长向高质量增长的转型阶段,创新能力的滞后对经济健康可持续发展的制约日益凸显。在此背景下,十九届五中全会重点强调了“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”这一发展方针。如何塑造能够推动中国创新水平持续提升的新动力无疑是亟须探索的重要问题。城市作为创新活动和要素资源的重要载体和主要聚集地,城市规模和产业集聚对创新的重要影响已经得到部分学者的探讨和证实。[1,2]与此同时,近年来随着大中型城市规模和数量的持续增加以及城际交通基础设施的不断完善,多中心城市网络已成为中国城镇化过程中的重要特征。[3]结合十四五规划提出的“形成多中心、多层级、多节点的区域空间结构”这一发展思路,这为我们从多中心视角探索区域空间形态与城市创新水平之间的联系提供了契机。

通过建设次级中心城市塑造多中心集聚的区域空间结构是城镇化过程中特大城市发展到一定程度的必然选择。尽管城市经济人口密度的增加能够通过技术溢出、规模经济以及匹配效应等途径对生产效率产生积极影响[4,5],但不可否认,生产要素供不应求、要素配置扭曲等拥挤效应往往伴随着经济集聚水平的增加而愈发明显。因此,过大的城市规模反而会造成经济效率的损失。[6]对于高速城镇化的中国更是如此,王垚等基于经济效率这一视角发现中国部分大城市已出现由于市场拥挤而导致经济效率受到削弱的现象。[7]为了缓解中心城市经济活动的过度集中带来的资源利用效率不足,通过建设大中小城市协同发展的多中心集聚发展模式不失为区域内部均衡发展的有效途径[3,8]。关于多中心集聚产生的正外部性的探讨可追溯到Alonso提出的“借用规模”[9]这一思想。该思想指出,大城市周边的中小城市既能够享受到大城市的集聚经济溢出,又能够避免集聚导致的拥挤成本。因此,区域内由中心城市和若干次级中心城市构成的多极化发展模式能够显著推动区域整体的经济效率。随后,Phelps等基于英国企业数据发现,对于大都市区周边且通勤效率较高的地区,当地企业能够较为充分地享受到来自大城市的技术溢出。[10]Meijers和Hoogerbrugge研究结果显示,多中心集聚的地区往往比单中心集聚的地区具有更高的经济效率。[11]除了“借用规模”,多中心集聚还能够通过加强城市间的经济合作降低交易成本和提高要素配置效率实现经济效率的改进。[12,13]

然而,正如城市内部过度集聚会导致拥挤效应超过集聚经济进而阻碍经济效率的提升,过高程度的多中心集聚可能会稀释中心城市的规模经济而造成经济效率的损失。Duranton指出,特大城市的经济辐射和产业带动作用对地区整体的经济增长意义重大。[14]特别是对于处于高速城镇化的中国而言,目前呈现出大城市规模不足、中小城市规模过大的扁平化特征,区域中心城市的集聚经济效应和区域带动作用难以充分发挥。[15]因此,对于缺少特大型都市发挥引领作用的地区,多中心发展模式反而不利于经济效率。张浩然和衣保中基于中国城市群面板数据的实证检验显示,相比于多中心空间发展模式,当前加强区域中心城市建设、提高城市首位度更有助于促进经济增长。[16]Li和Liu基于中国城市层面的实证检验同样发现,紧凑的单中心集聚比分散的多中心集聚具有更高的生产率。[17]

经济集聚对创新的影响目前已得到较为充分的探索和证明。多数学者指出,集聚释放的正外部性是推动各类经济主体开展创新的关键因素。比如,陈长石等研究发现,产业密度的增加能够显著促进技术创新规模的扩张。[18]刘奕等从产业转型升级视角证明了产业集聚的积极作用。[19]同时,随着区域内产业的不断聚集,企业之间能够通过合作降低风险和提高创新水平。[20]技术溢出和学习模仿同样是产业集聚促进区域创新水平提升的重要途径。[21]此外,部分学者分别从专业化和多样化视角探讨产业集聚对创新活动的影响。一种观点指出,专业化集聚更有助于创新水平的提升。Baptista和Swann基于英国企业数据的检验结果显示,相比于专业化集聚对企业创新水平的促进作用,多样化集聚产生的影响并不明显。[22]特别是对于处于发展成熟期的产业,专业化集聚对创新的培育作用更为明显。[23]与之类似,霍春辉和杨锐基于电子和仪器两大行业的实证结果再次验证了专业化集聚对创新水平的积极影响。[24]另一种观点则完全相反,认为多样化集聚是推动区域创新活动的重要动力。Feldman和Audretsch基于美国企业数据的研究显示,相比于多样化集聚对企业创新水平的正向影响,专业化集聚反而抑制了企业的创新水平。[25]随后,多样化集聚对创新水平的推动作用得到了更多研究的证明。[26,27]

现有研究为我们思考区域经济活动的空间分布与创新水平之间的关系提供了非常有益的基础,但还有以下值得我们进一步探索的空间:首先,现有相关研究往往将区域作为一个整体来考察集聚对创新水平的影响,区域内部的空间形态对城市创新水平的影响尚未得到直接探讨。其次,目前区域空间结构与创新水平之间背后的联系机制尚未被清晰剥离出来。最后,在相关实证研究中,如何解决集聚与创新水平之间的内生关系亦未得到充分探讨。基于此,本文使用Landscan全球人口动态分布数据测算我国各省份的多中心集聚,并将其与城市数据合并来考察城市所在省份的多中心集聚对城市创新水平的动态影响以及背后的作用机制,并进一步从地理距离和基础设施视角探讨多中心集聚正外部性的发挥所面临的约束条件。最终,本文从创新驱动视角为我国新型城镇化发展模式提供一定的现实经验。

二、理论分析与研究假说

当前中国多数地区呈现省会城市“一枝独秀”的单中心集聚形态,然而,这种空间格局并非完全在市场化作用下逐步形成,而是在较大程度上由“为增长而竞争”的行政干预所致。[28]这不仅容易引致中心城市的市场拥挤等负外部性超过规模经济等正外部性,而且不利于城市之间的产业分工和要素流动,进而体现为城市创新发展的滞后。特别是随着中国城际交通网络的完善,城市之间要素流动和经济互动的外部条件已较为成熟,发展多中心集聚有助于不同层级城市之间的合作和知识技术的溢出。[29]也正如“规模借用”这一思想所强调,大城市在发展过程中能够显著地对周边城镇产生正向溢出。如此一来,相比于单中心集聚,由若干较大城市组成的多中心集聚具有更强的互联性,进而促进技术溢出并提高各城市创新水平。[30]此外,省域中心城市往往汇聚着大量高技能从业者,但高房价和高生活成本一直是阻碍高技能人才定居的重要因素。这种情况下,相比于单个大城市主导的空间结构,由几个较大城市组成的多中心空间格局能够分流和承接来自中心城市的高技能劳动力,带动地区的整体创新能力。[31]因此,适度形成多中心集聚有助于提升各城市创新水平。

然而,省域多中心发展模式对城市创新的影响并不总是一成不变的推动作用,单中心和多中心本质上反映出一个地区对拥挤效应和集聚经济的权衡和取舍。当多中心集聚程度过高时,过于分散和均匀的空间形态意味着省域内若干大城市的发展阶段和经济体量较为接近,在我国城市竞争思维仍普遍存在的情况下,这反而容易引致城市之间的竞争大于合作,抑制了城市之间的创新交流和创新水平。Meijers研究指出,相比于单中心集聚的地区,多中心集聚程度较高的地区在文化、娱乐等面对面交流式的活动明显不足,这无疑会降低知识、技术的传播和溢出。对于中国而言亦可能存在这种现象。[32]万庆等研究发现,中国部分省份的城市首位度指数相对较低,整体呈现出多中心化的发展特征和趋势。在中国城镇化水平尚未达到最优水平的发展阶段中,过于均匀的多中心结构导致产业活动处于较为分散的状态,难以形成协同统一的市场,资源配置效率难以提高。[33]基于此,本文提出第一个研究假设。

假设1:随着省域多中心集聚程度的提高,城市创新水平会表现出先提升后下降的倒U型变化趋势。

如果多中心集聚能够影响城市创新水平,那么其背后的实现路径是什么?本文进一步将二者之间的联系机制概括为市场一体化与要素流动这两大渠道。

首先,省域空间形态适度多中心化能够通过促进市场一体化提升城市创新水平。具体而言,政府竞争和市场分割一直是阻礙我国技术进步和产业升级的因素之一。[34]一方面,市场分割通过阻碍外来产品保护本地企业的市场规模,尽管短期内能够实现本地经济增长,但从长期来看,市场分割显著加剧了资源配置扭曲和弱化了本地市场竞争环境[35],企业创新的积极性和城市整体的创新水平因此受到削弱。[36]另一方面,市场分割降低了本地企业面临的市场规模。Porter强调,推动企业开展创新活动的重要条件之一是广阔的市场规模。市场规模越大,企业创新产出所获得的垄断利润就越高,这将进一步促进城市的创新水平,二者之间形成一种良性循环。不仅如此,市场规模的扩张往往伴随着产品多样化水平的提高,这将加快新产品和新技术的出现,最终表现为城市创新水平的增长。[37]尽管张杰等指出,市场分割迫使企业进入国际市场来扩张市场份额。[38]但叶宁华和张伯伟研究结果显示,企业出口规模的扩张并未对创新水平产生明显的推动作用,与之形成鲜明对比的是,跨省份市场份额较高的企业具有更加频繁的创新投入。[39]与之类似,申广军考察了企业研发投入与市场分割之间的联系,随着市场分割水平的下降带来的国内市场规模的扩展,企业研发投入强度明显增加。在省域多中心化发展过程中,中小城市与大城市之间的经济距离不断缩短,规模借用和技术溢出效应得以更加充分地发挥。同时,城市之间的经济互动与政府合作趋于加强[12],各城市的创新水平借此实现提升。[40]洪银兴和吴俊也指出,多中心发展模式是促进区域一体化的有效思路。因此,市场一体化是省域多中心集聚提升城市创新水平的重要途径。[41]

其次,经济活动合理的多中心化能够通过促进要素流动提升城市创新水平。具体而言,在“一城独大”的单中心集聚中,中心大城市与其他城市之间巨大的发展差距导致大量生产要素难以在城市之间充分流动。为此,陆铭和向宽虎认为需要消除要素流动的各种限制,通过提高人力资本的流动性实现区域内效率与平衡的双赢。[42]特别是以科技研发人员为代表的创新要素,由于具有知识性和示范性,其在城市间的自由流动能够通过溢出效应带来地区创新水平的增长。[43]一方面,要素的流动有助于知识技术的传播与更新,促进新技术与新产品的形成。不仅如此,随着不同层次、不同领域的要素的流入,高技术、高质量产品的市场需求随之扩张,这将通过消费结构的优化推动地区技术创新水平。另一方面,要素的流动推动了城市间的合作与分工,通过产业链和知识链实现协同创新,进而提高了城市创新水平。[44]在多中心化的城市网络中,次级节点城市放大了中心城市的辐射和溢出效应,同时也扮演了连接中小城市与大城市的枢纽,城市之间的要素流动因此更加充分。[45]殷德生等基于长三角城市群发现,多中心发展模式加快了劳动力等要素的跨城市流动,由此带来的知识溢出成为长三角高质量发展的关键保障。此外,从制度环境来看,要素跨城市流动有助于推动地区资源配置体系的调整和改进,加快地区制度环境的创新和发展,最终表现为创新水平的增长。[46]基于以上分析,本文提出第二个研究假设:

假设2:市场一体化和要素流动是省域多中心集聚影响城市创新水平的重要渠道。

三、模型设定与核心指标构建

(一)模型设定

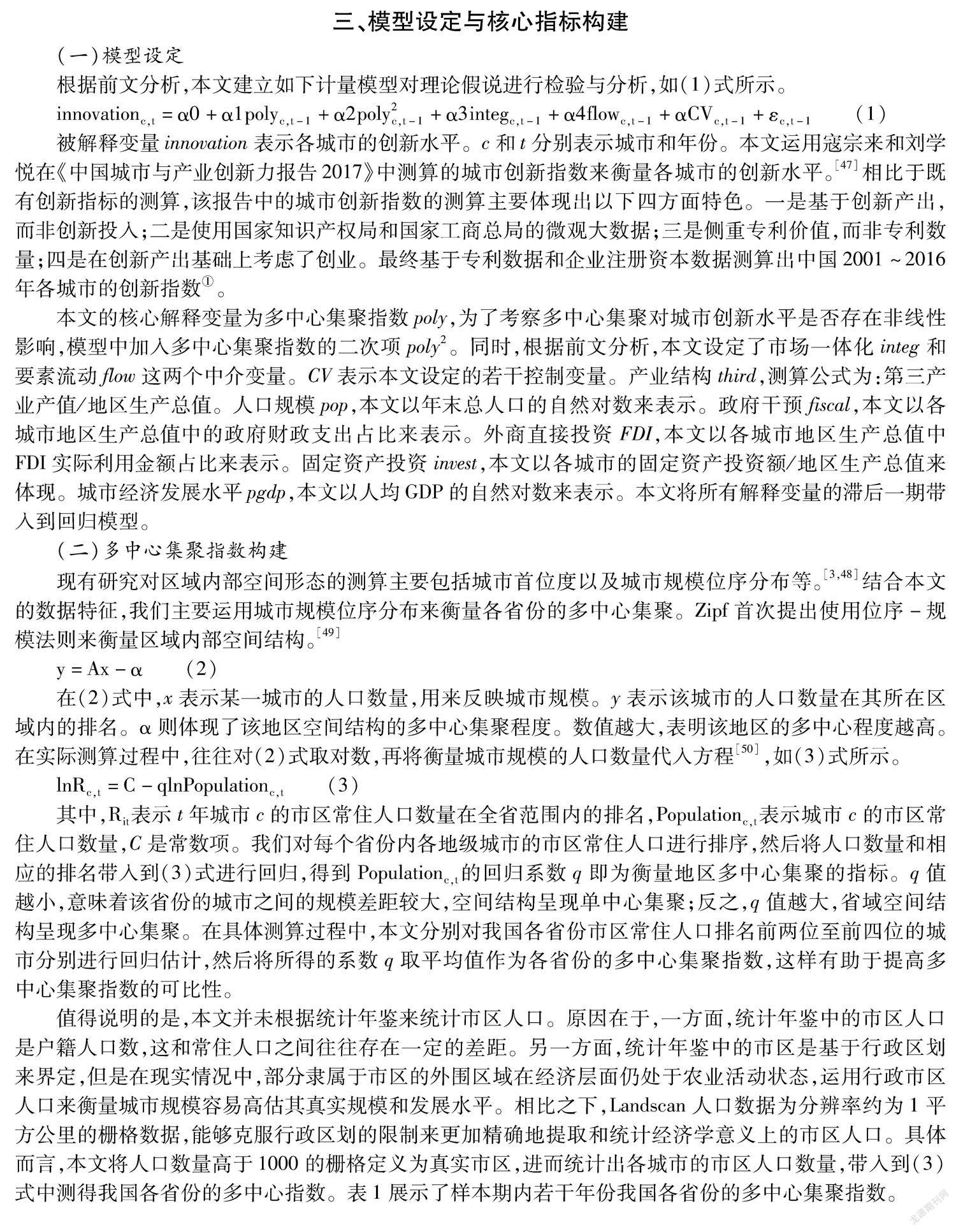

根据前文分析,本文建立如下计量模型对理论假说进行检验与分析,如(1)式所示。

innovationc,t=α0+α1polyc,t-1+α2poly2c,t-1+α3integc,t-1+α4flowc,t-1+αCVc,t-1+εc,t-1 (1)

被解释变量 innovation 表示各城市的创新水平。 c 和 t 分别表示城市和年份。本文运用寇宗来和刘学悦在《中国城市与产业创新力报告2017》中测算的城市创新指数来衡量各城市的创新水平。[47]相比于既有创新指标的测算,该报告中的城市创新指数的测算主要体现出以下四方面特色。一是基于创新产出,而非创新投入;二是使用国家知识产权局和国家工商总局的微观大数据;三是侧重专利价值,而非专利数量;四是在创新产出基础上考虑了创业。最终基于专利数据和企业注册资本数据测算出中国2001~2016年各城市的创新指数① ①创新指数的具体测算过程请参考由复旦大学产业发展研究中心出品的《中国城市与产业创新力报告2017》。 。

本文的核心解释变量为多中心集聚指数 poly ,为了考察多中心集聚对城市创新水平是否存在非线性影响,模型中加入多中心集聚指数的二次项 poly2 。同时,根据前文分析,本文设定了市场一体化 integ 和要素流动 flow 这两个中介变量。 CV 表示本文设定的若干控制变量。产业结构 third ,测算公式为:第三产业产值/地区生产总值。人口规模 pop ,本文以年末总人口的自然对数来表示。政府干预 fiscal ,本文以各城市地区生产总值中的政府财政支出占比来表示。外商直接投资 FDI ,本文以各城市地区生产总值中FDI实际利用金额占比来表示。固定资产投资 invest ,本文以各城市的固定资产投资额/地区生产总值来体现。城市经济发展水平 pgdp ,本文以人均GDP的自然对数来表示。本文将所有解释变量的滞后一期带入到回归模型。

(二)多中心集聚指数构建

现有研究对区域内部空间形态的测算主要包括城市首位度以及城市规模位序分布等。[3,48]结合本文的数据特征,我们主要运用城市规模位序分布来衡量各省份的多中心集聚。Zipf首次提出使用位序-规模法则来衡量区域内部空间结构。[49]

y=Ax-α (2)

在(2)式中, x 表示某一城市的人口数量,用来反映城市規模。 y 表示该城市的人口数量在其所在区域内的排名。α则体现了该地区空间结构的多中心集聚程度。数值越大,表明该地区的多中心程度越高。在实际测算过程中,往往对(2)式取对数,再将衡量城市规模的人口数量代入方程[50],如(3)式所示。

lnRc,t=C-qlnPopulationc,t (3)

其中,Rit 表示 t 年城市 c 的市区常住人口数量在全省范围内的排名,Populationc,t 表示城市 c 的市区常住人口数量, C 是常数项。我们对每个省份内各地级城市的市区常住人口进行排序,然后将人口数量和相应的排名带入到(3)式进行回归,得到Populationc,t的回归系数 q 即为衡量地区多中心集聚的指标。 q 值越小,意味着该省份的城市之间的规模差距较大,空间结构呈现单中心集聚;反之, q 值越大,省域空间结构呈现多中心集聚。在具体测算过程中,本文分别对我国各省份市区常住人口排名前两位至前四位的城市分别进行回归估计,然后将所得的系数 q 取平均值作为各省份的多中心集聚指数,这样有助于提高多中心集聚指数的可比性。

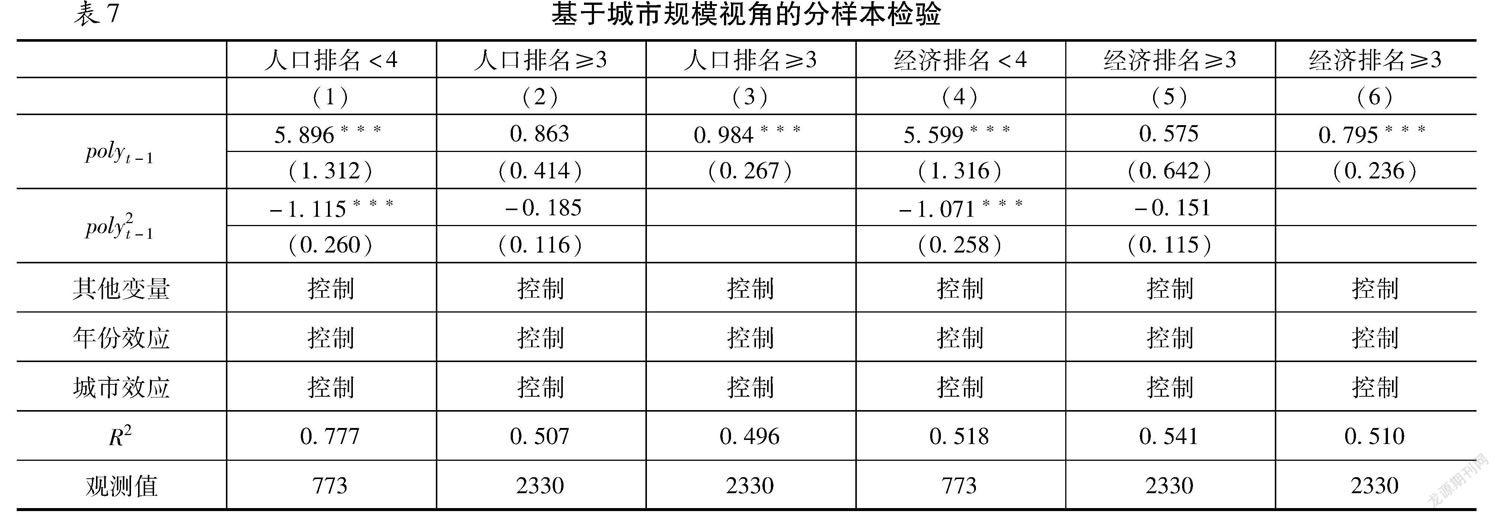

值得说明的是,本文并未根据统计年鉴来统计市区人口。原因在于,一方面,统计年鉴中的市区人口是户籍人口数,这和常住人口之间往往存在一定的差距。另一方面,统计年鉴中的市区是基于行政区划来界定,但是在现实情况中,部分隶属于市区的外围区域在经济层面仍处于农业活动状态,运用行政市区人口来衡量城市规模容易高估其真实规模和发展水平。相比之下,Landscan人口数据为分辨率约为1平方公里的栅格数据,能够克服行政区划的限制来更加精确地提取和统计经济学意义上的市区人口。具体而言,本文将人口数量高于1000的栅格定义为真实市区,进而统计出各城市的市区人口数量,带入到(3)式中测得我国各省份的多中心指数。表1展示了样本期内若干年份我国各省份的多中心集聚指数。

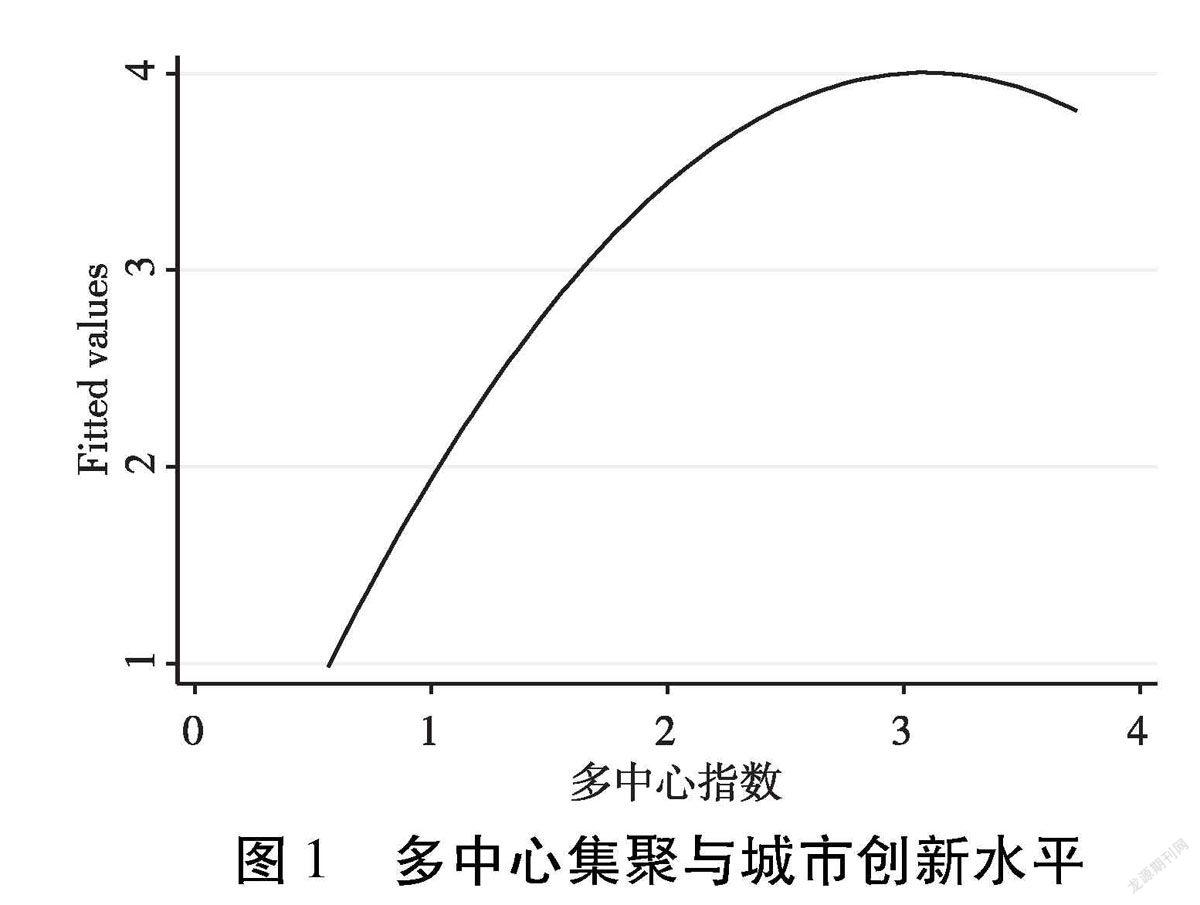

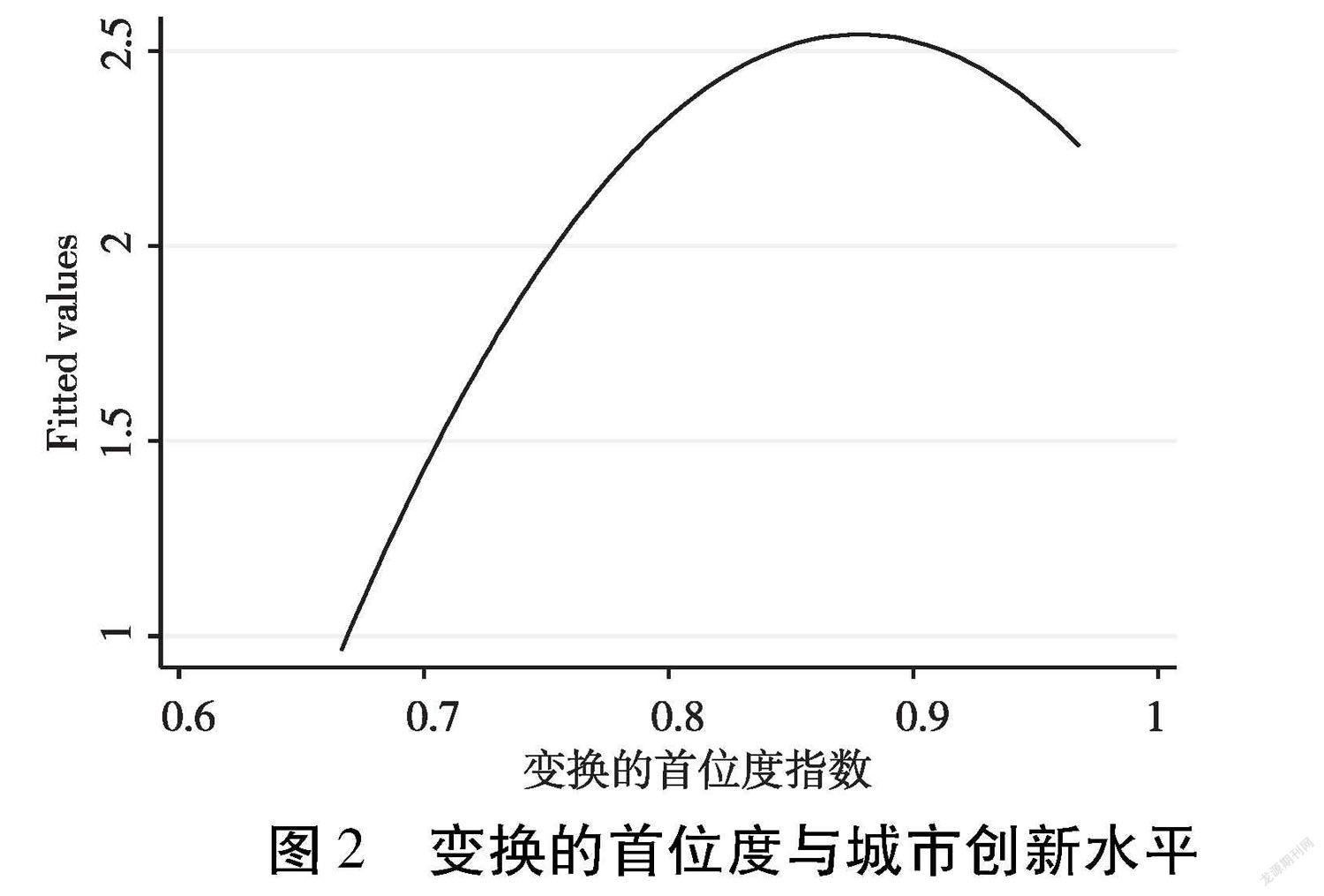

同时,本文构建变换的首位度指数作为多中心集聚指数的替代,以进行稳健性检验。基于Henderson运用城市首位度衡量区域单中心集聚的思路[48],本文用1减去市区人口最多的城市与全省市区总和之比来构建变换的首位度指数 monopro ,数值越高,意味着该省份多中心集聚程度越高。图1和图2分别展示了多中心集聚指数、变换的首位度指数与城市创新水平的拟合曲线。不难看出,拟合曲线呈现明显的倒U型特征,这意味着城市创新水平可能随着省域多中心化出现先升后降的变化趋势。

(三)市场一体化与要素流动指标构建

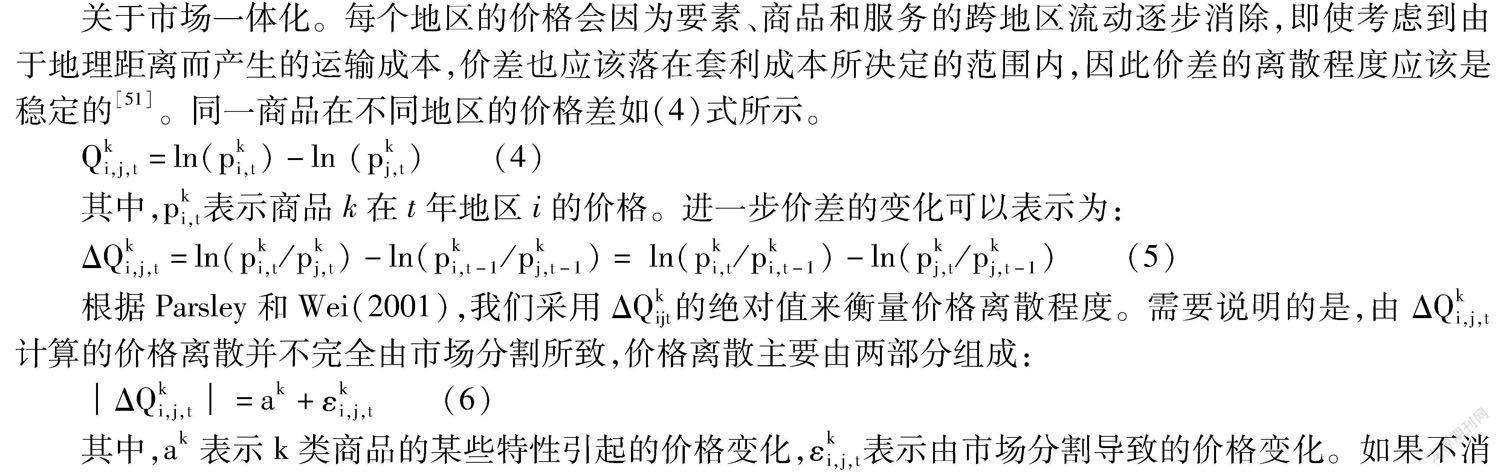

关于市场一体化。每个地区的价格会因为要素、商品和服务的跨地区流动逐步消除,即使考虑到由于地理距离而产生的运输成本,价差也应该落在套利成本所决定的范围内,因此价差的离散程度应该是稳定的[51]。同一商品在不同地区的价格差如(4)式所示。

Qki,j,t=ln(pki,t)-ln (pkj,t) (4)

其中,pki,t表示商品 k 在 t 年地区 i 的价格。进一步价差的变化可以表示为:

ΔQki,j,t=ln(pki,t/pkj,t)-ln(pki,t-1/pkj,t-1)= ln(pki,t/pki,t-1)-ln(pkj,t /pkj,t-1) (5)

根据Parsley和Wei(2001),我们采用ΔQkijt的绝对值来衡量价格离散程度。需要说明的是,由ΔQki,j,t计算的价格离散并不完全由市场分割所致,价格离散主要由两部分组成:

│ΔQki,j,t│=ak+εki,j,t (6)

其中,ak表示k类商品的某些特性引起的价格变化,εki,j,t表示由市场分割导致的价格变化。如果不消除由产品特性引致的价格变化,市场分割水平可能会被高估。为此,本文采用(7)式来消除商品个体效应。其中,qki,j,t用于计算方差的相对价格变动,下划线表示平均值。

qki,j,t=εki,j,t -εki,j,t=│ΔQki,j,t│-│ΔQki,j,t │=(ak - ak)-(εki,j,t -εki,j,t) (7)

基于(7)式,本文计算各地区之间各商品相对价格波动的方差,即Var(qi,j,t)。并通过(8)式得到各省的市场分割指数:

Var(qi,t)=∑i≠jVar(qi,j,t)/N (8)

最后,根据(9)式计算出市场一体化水平:

integi,t=√1/ Var(qi,t) (9)

关于要素流動 flow ,本文借鉴刘修岩等[52]的做法,采用客运量来衡量各省份的要素流动程度。在数据处理过程中,由于西藏、新疆、海南和青海这 四个省份地级城市数量过少,同时北京、上海、天津和重庆是直辖市,因此这8个地区无法满足多中心指数计算的前提条件。此外,考虑到香港、澳门和台湾地区的数据统计口径与大陆地区存在较大差异,最终,本文样本为2001至2016年23个省份中各地级城市面板数据。

四、实证检验与分析

(一)全样本检验

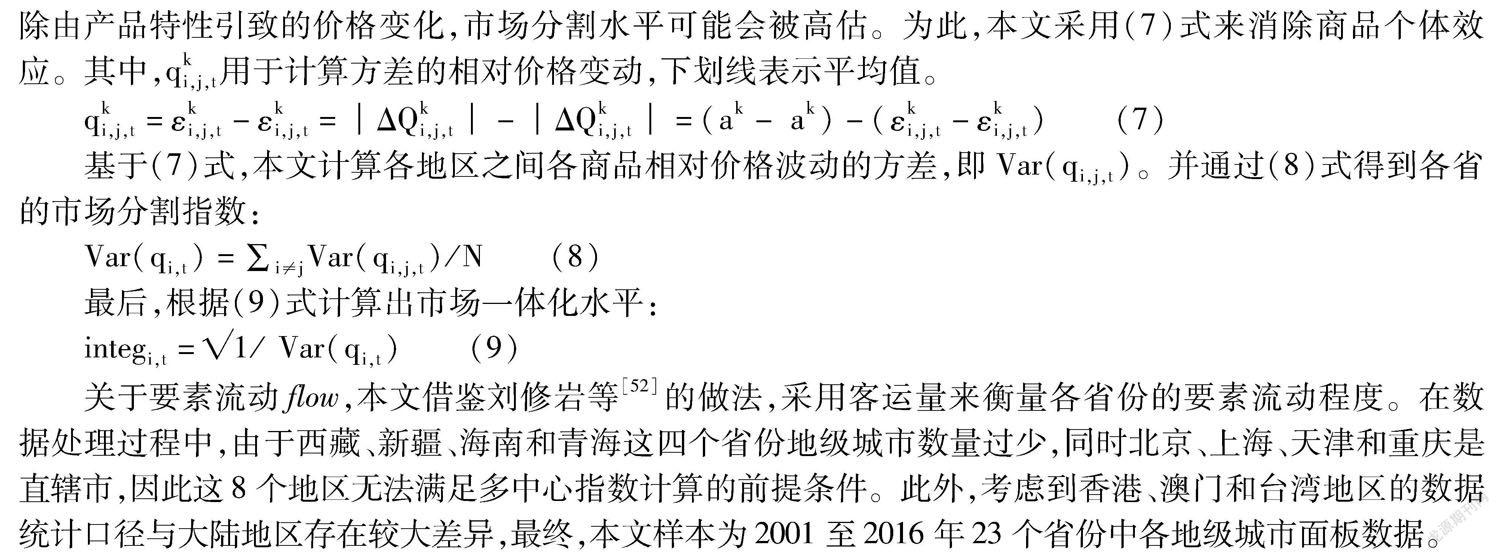

本文首先运用OLS估计对多中心集聚与城市创新水平之间的联系进行检验。根据表2第(1)、(2)两列。不难发现,多中心集聚指数及其二次项的回归系数分别为正数和负数,且在1%的显著性水平上显著。这意味着随着区域多中心集聚程度的提高,城市创新水平呈现向上升后下降的倒U型变化趋势。假说1得到了初步验证。但值得注意的是,省域空间结构与城市创新水平之间可能由于反向因果关系存在内生性。为此,本文进一步运用工具变量估计再次进行检验。

关于工具变量的选取,本文选取与多中心集聚紧密相关且严格外生的地理变量作为工具变量。具体而言,Bosker和Buringh在梳理欧洲城市变迁历程中发现,河流资源能够显著影响城市规模,区域空间形态由此受到影响。[53]不仅如此,在土地资源方面,Burchfield等研究发现地区的人口规模和密度与地表起伏程度之间存在显著的联系。[54]但这还不够,因为本文研究样本是面板数据,而自然地理变量在较长时期内是固定值。这便需要我们将这些地理变量与一个时变外生变量结合起来。本文选择汇率作为外生时变变量,原因在于,汇率的变动会通过贸易规模影响到区域内大城市与中小城市之间的发展差距,进而改变区域多中心集聚水平。[55]最终,本文将地表粗糙度与汇率倒数乘积、地表坡度与汇率倒数乘积以及河流密度与汇率倒数乘积作为多中心集聚指数的工具变量。① ① 本文运用高程数据提取出各省份的地表坡度,用高程数据的标准差来表示地表粗糙度。

工具变量估计结果展示于表2的(3)、(4)两列。在加入控制变量前后,多中心集聚指数回归系数均显著为正,分别为1.387和0.826,其二次项的回归系数则显著为负,分别为-0.434和-0.277。假说1得到了验证,即城市创新水平随着所在省份多中心集聚程度的增加先提升后下降。此外,Hausman检验结果意味着计量模型中可能存在内生性,需要运用工具变量估计。同时,过度识别和弱工具变量检验的结果支持了本文构建的工具变量的有效性。因此,相比于OLS估计,工具变量的回归结果更加严谨和合理。同时,本文使用变换的首位度指数再次进行回归估计,结果展示于(5)、(6)两列,不难发现,变换的首位度指数及其二次项的回归系数的方向并未发生变化,并在1%的水平上显著。出现此现象的原因可能在于,当省域多中心集聚程度较低时,大城市的创新活动容易由于资源高度集中引致的市场拥挤而受到削弱,中小城市的创新活动则由于市场规模和资源不足而发展滞后。在这种情况下,随着空间结构多中心化,城市之间的发展差距不断缩小,其他城市能够逐步承接来自(次级)中心城市的要素转移,城市创新水平由此实现提升。然而,过度分散化的经济布局将会导致大城市的集聚经济和辐射带动效应难以充分发挥。核心城市首位度不足不仅难以通过带动周边城市上下游产业链实现经济一体化,反而会加剧地方保护和城市竞争思维,进而阻碍城市创新水平的提升。因此,随着省域多中心集聚程度的提升,省内城市的创新水平表现出明显的倒U型变化趋势。

此外,在控制变量方面,产业结构 third 与人口规模 pop 指标的回归系数同样显著为正,这表明服务业发展和市场规模扩张有助于城市创新水平。政府干预指标 fiscal 的回归系数表明,政府对经济增长过多的干预扭曲了资源配置效率,进而抑制了城市创新水平。外商直接投资 FDI 的回归系数亦显著为负,原因可能在于,跨国公司往往将劳动密集型生产环节投资于中国,并牢牢控制着产业链上游,造成中国产业的“中低端锁定”。固定资产投资 invest 的估计结果不够显著。经济发展水平 pgdp 显著为正的系数意味着生产效率较高的城市往往具有更高的创新水平。

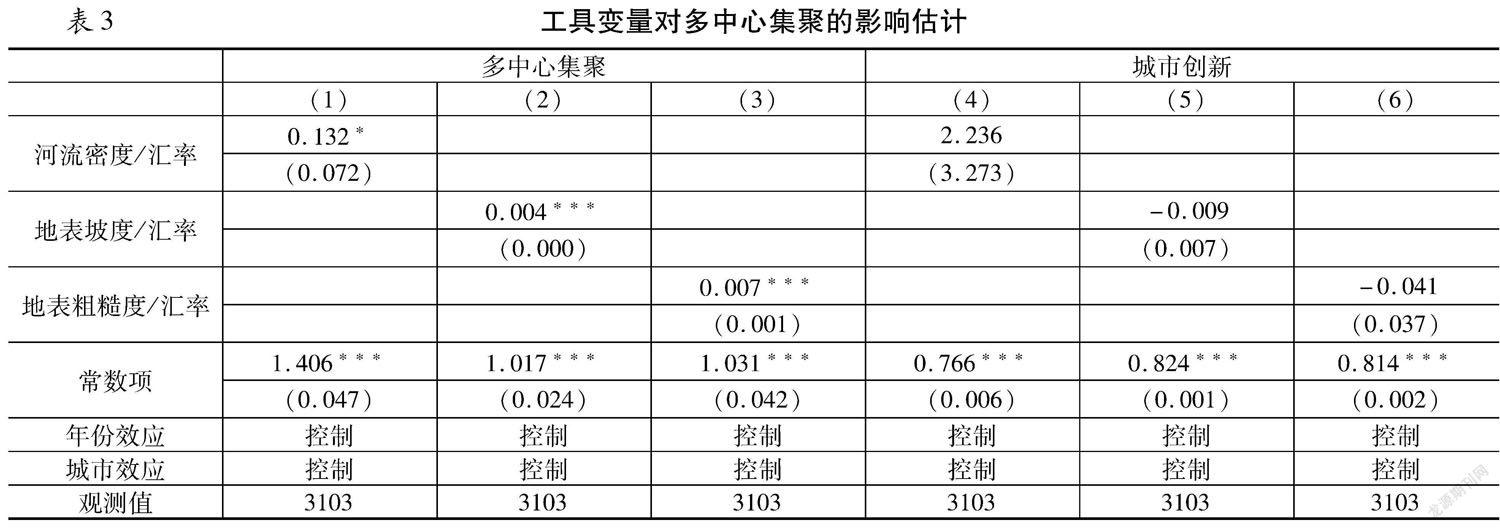

为了进一步验证本文构建的工具变量的有效性,本文将多中心集聚指数与城市创新水平分别作为被解释变量,将河流密度/汇率、地表坡度/汇率以及地表粗糙度/汇率分别作为解释变量进行回归估计,结果展示于表3中。(1)至(3)列的估计结果意味着本文的工具变量与多中心集聚之间存在紧密联系。相比之下,观察(4)至(6)列可发现,三个工具变量与城市创新水平之间尚无明显联系。此结果意味着本文构建的工具变量与多中心集聚相关、与城市创新水平无关。本文工具变量的合理性进一步得到验证。

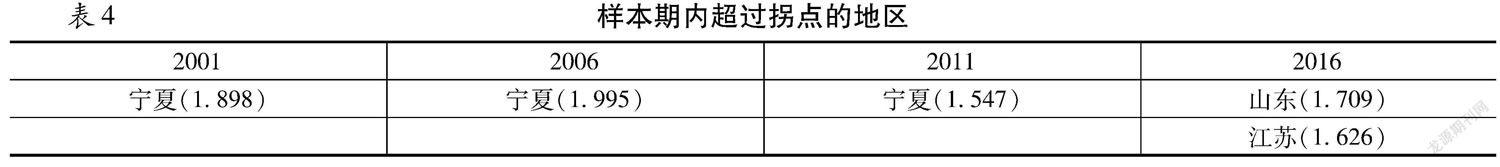

在证明了多中心集聚对城市创新水平的倒U型影响之后,我们不禁提出一个疑问:样本期内是否存在由于区域多中心集聚程度过高而导致创新水平受到抑制的城市?为此,本文根据工具变量估计结果计算了多中心集聚指数的拐点,并找出超过拐点的省份展示于表4中。不难看出,基于城市创新水平视角出发,在早些年份,宁夏的空间结构曾出现多中心集聚程度过高的现象,但随后又降至合理区间。近几年来,我国山东和江苏呈现出多中心集聚程度过高的趋势。同时,我国绝大部分地区的多中心集聚尚处于合理范围内。总体而言,继续缩小城市规模差距、发展省域多中心集聚不失为促进城市创新水平的有效手段。

(二)影响机制检验

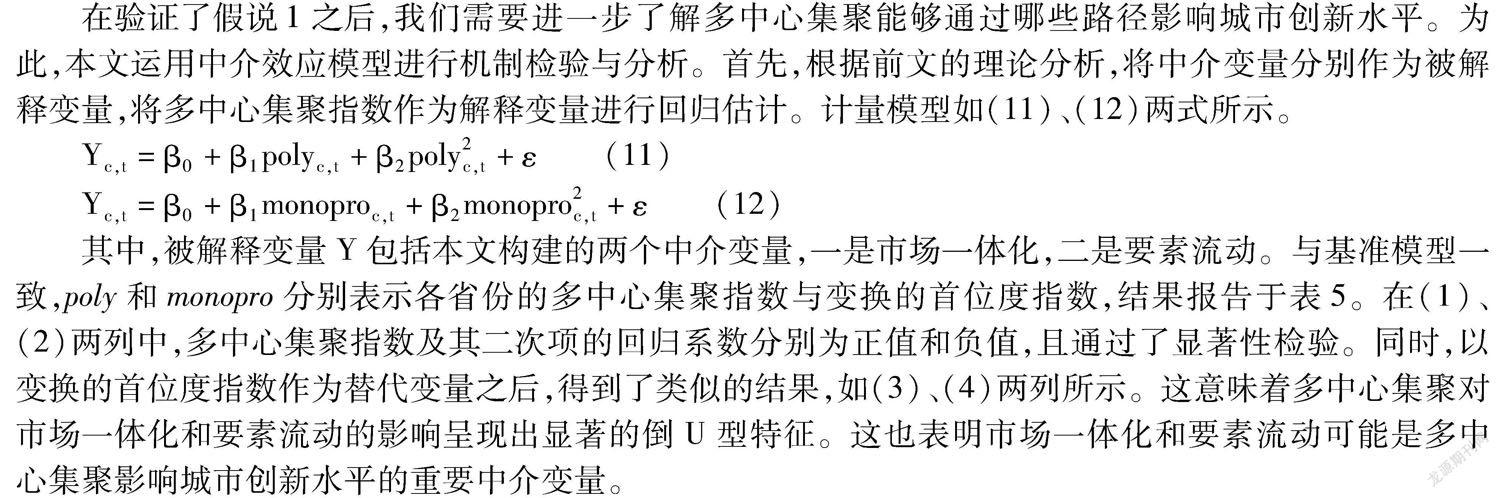

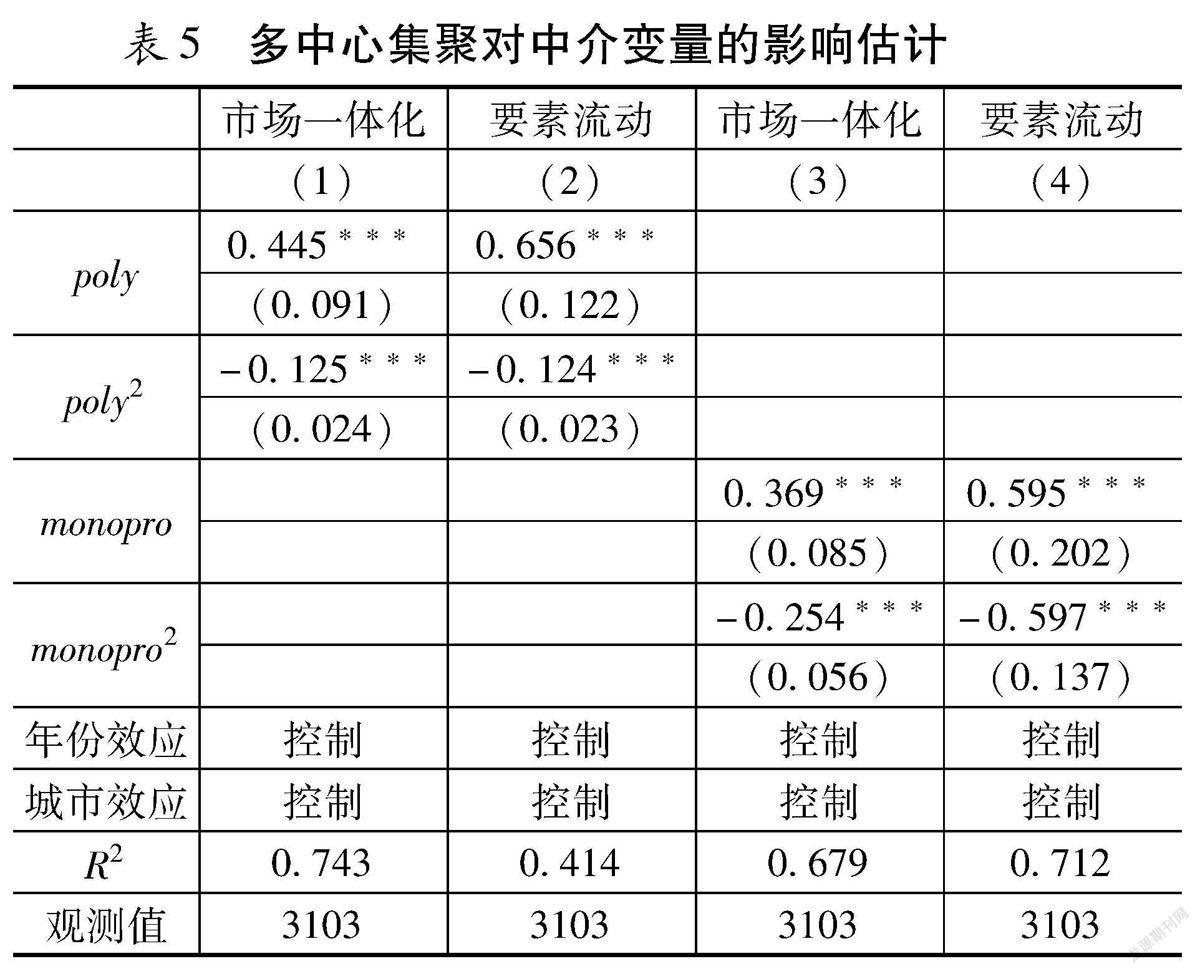

在验证了假说1之后,我们需要进一步了解多中心集聚能够通过哪些路径影响城市创新水平。为此,本文运用中介效应模型进行机制检验与分析。首先,根据前文的理论分析,将中介变量分别作为被解释变量,将多中心集聚指数作为解释变量进行回归估计。计量模型如(11)、(12)两式所示。

Yc,t=β0+β1polyc,t+β2poly2c,t+ε (11)

Yc,t=β0+β1monoproc,t+β2monopro2c,t+ε (12)

其中,被解釋变量Y包括本文构建的两个中介变量,一是市场一体化,二是要素流动。与基准模型一致, poly 和 monopro 分别表示各省份的多中心集聚指数与变换的首位度指数,结果报告于表5。在(1)、(2)两列中,多中心集聚指数及其二次项的回归系数分别为正值和负值,且通过了显著性检验。同时,以变换的首位度指数作为替代变量之后,得到了类似的结果,如(3)、(4)两列所示。这意味着多中心集聚对市场一体化和要素流动的影响呈现出显著的倒U型特征。这也表明市场一体化和要素流动可能是多中心集聚影响城市创新水平的重要中介变量。

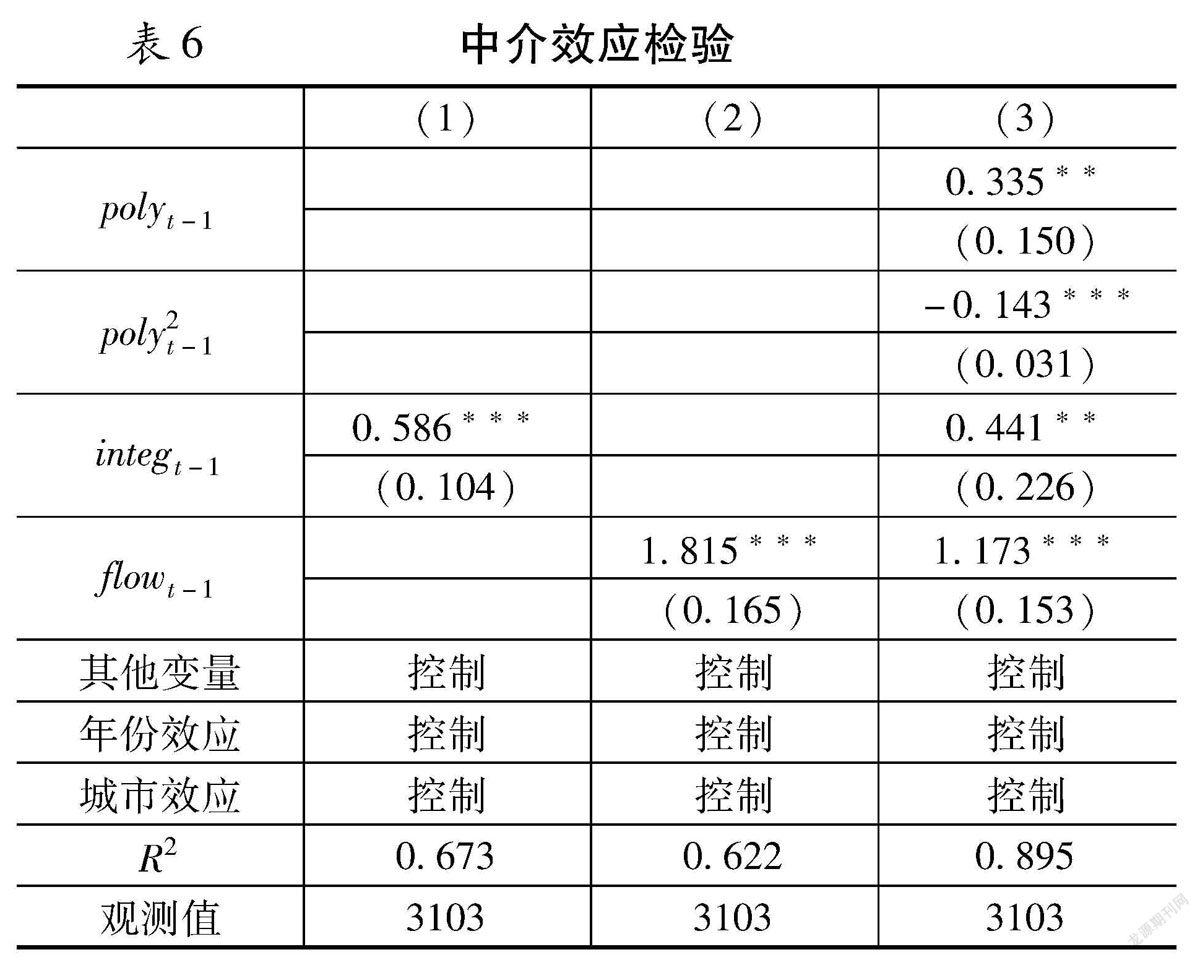

接下来,本文将检验市场一体化与要素流动是否发挥了中介效应。模型设定如下:

Innovationc,t=γ0+γ1integc,t-1+γCVc,t-1+ε (13)

Innovationc,t=δ0+δ1flowc,t-1+δCVc,t-1+ε (14)

Innovationc,t=η0+η1polyc,t-1+η2poly2c,t-1+η3integc,t-1+η4flowc,t-1+ηCVc,t-1+ε (15)

如果市场一体化与要素流动均发挥了中介效应,那么(13)、(14)两式中,市场一体化与要素流动这两个变量的回归系数应当显著为正。根据表6中的(1)、(2)两列我们发现,市场一体化与要素流动的回归系数均为正数且在1%的统计水平上显著。这表明二者是多中心集聚影响城市创新水平的重要渠道。假说2得到了验证。

同时,我们将基准回归模型中加入中介变量再次进行估计,如(15)式所示,这样做的目的是考察市场一体化与要素流动发挥的是完全中介效应还是部分中介效应。根据(3)列发现,多中心集聚指数及其二次项的回归系数依然显著为正和为负,中介变量也显著为正。与此同时,多中心集聚指数的估计系数的绝对值均有所下降。这意味着市场一体化与要素流动在多中心集聚影响城市创新水平过程中发挥的是部分中介作用,还存在其他作用渠道未被本文捕捉到。

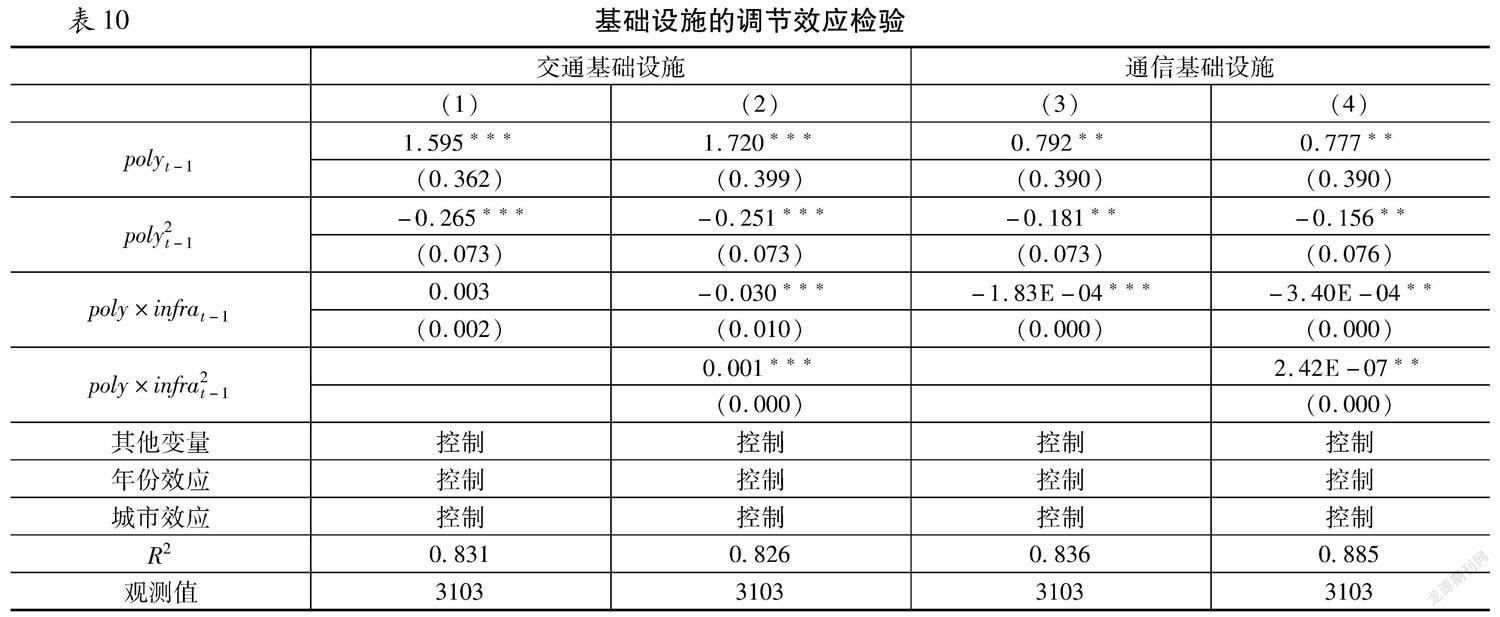

(三)基于城市规模异质性的检验

在多中心集聚发展过程中,不同规模城市的创新水平受到的影响是否具有差异?为了回答这一问题,本文将基于城市规模视角进行分样本检验。值得说明的是,本文并未将人口规模作为城市规模的划分依据,而是将每个省份人口或经济排名前三位的城市定义为大城市,其他城市为中小城市,这样也与本文多中心指数的测算逻辑相一致。

根据表7中的第(1)列我们发现,随着省域多中心集聚程度的提高,大城市的创新水平呈现先提升后下降的倒U型变化趋势。然而,在中小城市样本中,多中心集聚指数及其二次项的系数未通过显著性检验,如(2)列所示。这是否表明中小城市的创新水平并未受到多中心集聚的影响?答案是否定的。当我们在中小城市样本中剔除多中心集聚指数的二次项之后,根据第(3)列估计结果可知,多中心集聚指数的回归系数显著为正,即多中心发展模式能够显著地提升中小城市的创新水平。在(4)至(6)列中,本文以经济排名替代人口排名作为城市规模的划分依据,得到了类似的结果。

本文对此现象理解为,对于大城市而言,当省域多中心集聚超过一定程度之后,过于分散和均匀的空间形态导致城市之间的规模和产业结构过于相似,城市之间竞争大于合作,市场整合和要素流动由此受阻,城市创新水平由此受到抑制。与此同时,对于集聚经济不足的中小城市而言,省域多中心集聚程度的提升有助于“规模借用”效应的进一步释放,实现大城市带动中小城市共同发展。

(四)基于地理区位异质性的检验

除了城市自身规模的差异,多中心集聚对城市创新水平的影响是否会存在区位上的差异同样值得关注。为此,本文进一步对比分析内陆和沿海地区中省域多中心集聚带来的创新驱动效应。根据表8的(1)至(3)列不难发现,随着省域多中心集聚程度的提升,内陆地区的城市创新水平呈现明显的倒U型变化趋势,而在沿海地区,二者之间的联系则呈现显著的正相关关系。以变换的首位度替换多中心集聚指数之后的结果依然如此。

本文对此现象理解为,对于内陆地区而言,省份空间结构适度多中心化有助于缩小区域内城市之间的发展差距以及中小城市与大城市之间的经济距离和地理距离,规模借用效应与产业合作水平得以进一步深化,进而推动城市创新水平。然而,目前我国内陆地区的城市之间距离相对较远且整体基础设施水平不够成熟,过高的多中心集聚程度反而会通过稀释中心大城市的辐射带动效应而抑制了区域的创新水平。相较之下,我国沿海省份的城市之间距离接近,且成熟的基础设施大大降低了城市之间的交流沟通成本,空间结构适度的多中心化有助于中心城市、次级中心城市以及中小城市之间开展产业分工和合作,大城市的空间溢出和辐射效应能够借助节点城市进一步放大和延伸,进而通过市场整合和加快要素流动带动省域内各城市的创新水平。

五、进一步的讨论与分析

从创新驱动视角出发,目前我国绝大多数省份的多中心集聚尚处于合理范围内。那么这是否意味着继续打造多中心集聚便能够有效促进城市创新水平?情况并非如此简单,多中心发展模式之所以能够发挥正外部性的前提之一在于城市之间的连接效率。其中,城市间距离无疑会影响空间外部性的发挥程度。因此,本文将多中心集聚指数与地理距离的交互项 poly×dist 加入基准回归模型,通过观察交互项回归系数来判断城市间距离在多中心发展模式影响城市创新水平过程中发挥的调节效应。

本文用两种方式来衡量省内城市间距离,一是省内各城市之间的平均距离,二是中心城市与其他城市之间的平均距离。本文基于各城市的经纬度数据,运用Arcgis软件计算出城市之间的地理距离。表9展示了地理距离的调节效应检验结果。观察(1)、(3)两列可以发现,多中心集聚指数与地理距离交互项的回归系数分别为0.002和0.003,且在1%的 水平上显著。这是否就意味着随着地理距离的增加,多中心集聚能够更加有效地促进城市创新水平?答案并非如此,当我们加入多中心集聚指数与地理距离二次项的交互项 poly×dist2 之后发现,地理距离在多中心集聚影响城市创新水平过程中发挥了明显的倒U型调节效应,换言之,只有当城市间距离相对较近的情况下,省域多中心集聚才能够有效地提升城市创新水平。

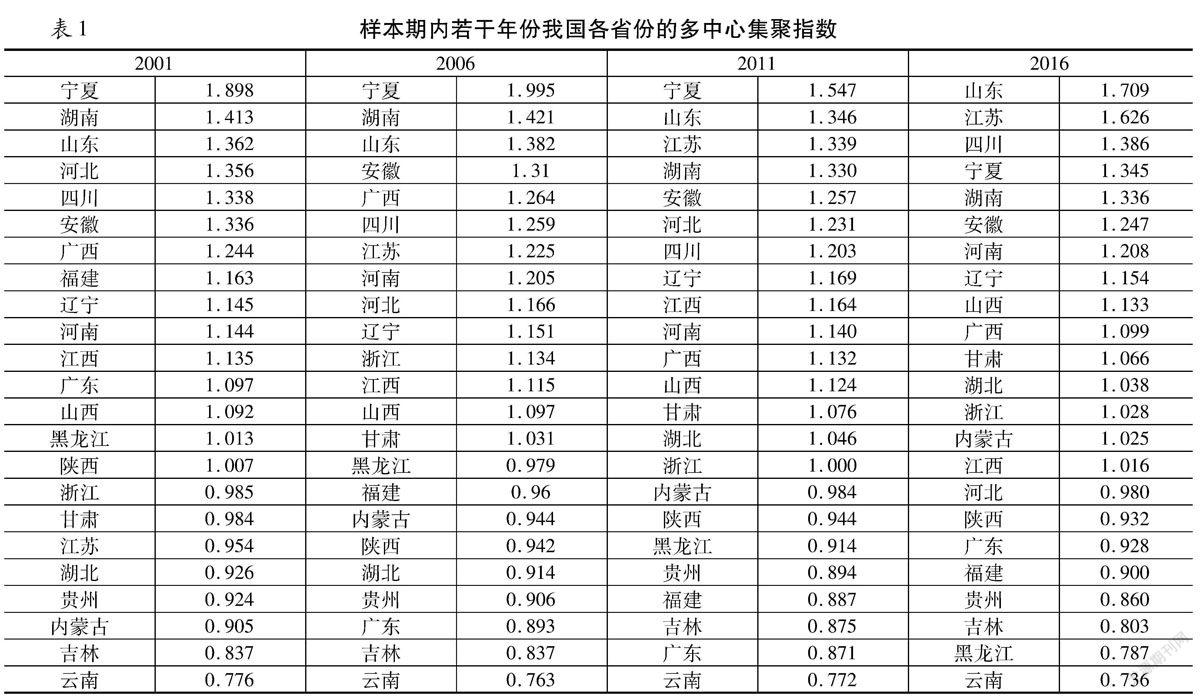

除了地理距离,完善的基础设施同样可以有效促进人、物以及信息的流动。因此,基础设施的发展水平可能会影响多中心集聚对城市创新水平的作用效果。为考察这一问题,表10展示了基础设施水平在多中心集聚影响城市创新水平过程中发挥的调节作用。关于交通基础设施变量,本文运用各省区的公路、铁路里程之和除以省区面积得到交通基础设施水平,同时采用各省区内的人均邮电业务量作为信息基础设施水平的代理变量。不难发现,不论是在交通层面还是通信层面,多中心集聚指数与基础设施一次项的交互项 poly×infra 的回归系数显著为负,与基础设施二次项的交互项 poly×infra2 回归系数显著为正。这表明,多中心集聚影响城市创新水平有赖于区域内部的交通基础设施和通信基础设施水平,即只有在基础设施水平较高的情况下,省域多中心集聚才更有效地促进城市创新水平的提升。

六、结论与政策启示

本文运用工具变量估计和中介效应模型探讨了省域多中心集聚对省内各城市创新水平的影响及其作用机制。研究结果显示:(1)从整体上看,随着省域多中心集聚程度的提升,城市创新水平表现出现显著的倒U型变化趋势,即适度的多中心集聚能够有效提升城市创新水平;但过于均匀的空间结构将会抑制城市创新水平。同时,根据测算的拐点发现,目前我国山东和江苏这两个省份的多中心集聚超过最优水平,大部分省份的多中心集聚尚处于合理范围内。(2)中介效應模型检验显示,市场一体化与要素流动是多中心集聚影响城市创新水平的重要渠道。(3)分样本检验结果表明,多中心集聚对城市创新水平的倒U型影响主要体现在大城市和内陆地区,而在中小城市和沿海地区,城市创新水平随着多中心集聚程度的提升而增长。(4)最后,省份内城市之间的地理距离和基础设施水平在多中心集聚影响城市创新水平的过程中分别发挥了显著的倒U型和正U型调节效应,换言之,对于城市之间距离较近或基础设施较为完善的省份,多中心发展模式能够更加有效地促进城市创新水平。

本文研究结果为我们带来了以下政策启示:其一,在构建区域协调发展的空间格局过程中,要避免片面地将均衡发展理解为均匀发展。要在能够充分发挥中心城市的经济辐射和带动效应的基础上,引导资源要素在其他城市的均衡分布。正确看待城市经济水平的适度差距,避免为了追求多中心集聚而导致重复建设。其二,多中心集聚的关键优势是城市之间的规模借用以及产业分工,这就对城际基础设施提出了较高的要求。特别是对于城市数量较多且距离较近的省份,更要加快完善交通和通信基础设施,在更大的地理尺度上实现集聚经济。其三,在形态上塑造相对均衡的多中心集聚的同时,还需要破除城市之间的行政边界和市场壁垒,推动城市之间的市场整合与创新型人才流动。在这过程中,一是要兼顾处于不同发展阶段的城市的诉求,建立一个跨城市的区域发展规划与管理体系,为城市之间的市场整合提供明确的制度支撑,推动各城市基于自身比较优势和要素禀赋开展产业分工。

参考文献:

[1]Audretseh, D. B. , and Feldman, M. P. Knowledge Spillovers and the Geography Innovation[J]. Handbook of Urban and Regional Economics, 2004(4):2713~2739.

[2]杨浩昌,李廉水,张发明. 制造业集聚对创新生产率的影响及区域比较[J]. 科学学研究,2020(1):63~75.

[3]孙斌栋,郭睿,陈玉. 中国城市群的空间结构与经济绩效——对城市群空间规划的政策启示[J]. 城市规划,2019(9):38~42.

[4]柯善咨,赵曜. 产业结构、城市规模与中国城市生产率[J]. 经济研究,2014(4):76~88.

[5]Scott, A. J., and Storper, M. The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban Theory[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2015, 39(1): 1~15.

[6]Arnott, R. Congestion Tolling with Agglomeration Externalities[J]. Journal of Urban Economics, 2007, 62(2):187~203.

[7]王垚,年猛,王春华. 产业结构、最优规模与中国城市化路径选择[J]. 经济学(季刊),2017(2):441~462.

[8]Fujita, M. , and Thisse, J. Does Geographical Agglomeration Foster Economic Growth? and Who Gains and Who Loses from it [J]. Japanese Economic Review, 2003, 54(2):121~145.

[9]Alonso, W. Urban Zero Population Growth [J].Daedalus, 1973:191~206.

[10]Phelps, N. A, Fallon, R.J. , and Williams, C. L. Small Firms, Borrowed Size and the Urban-rural Shift[J]. Regional Studies, 2001, 35(7): 613~624.

[11]Meijiers, E. J. , and M. M. Hoogerbrugge. Borrowing Size in Networks of Cities: City Size, Network Connectivity and Metropolitan Functions in Europe [J].Papers in Regional Science, 2016, 95(1): 181~198.

[12]张学良,李培鑫,李丽霞. 政府合作、市场整合与城市群经济绩效——基于长三角城市经济协调会的实证检验[J]. 经济学(季刊),2017(4):1563~1582.

[13]丁如曦,刘梅,李东坤. 多中心城市网络的区域经济协调发展驱动效应——以长江经济带为例[J]. 统计研究,2020(11):93~105.

[14]Duranton, G. Delineating Metropolitan Areas: Measuring Spatial Labour Market Networks Through Commuting Patterns [J].The Economics of Interfirm Networks, Springer Japan, 2015.

[15]潘士远,朱丹丹,徐恺. 中国城市过大抑或过小?——基于劳动力配置效率的视角[J]. 经济研究,2018(9):68~82.

[16]张浩然,衣保中. 城市群空间结构特征与经济绩效——来自中国的经验证据[J]. 经济评论,2012(1):42~47.

[17]Li, Y. C., and Liu, X. J. How did urban poly centricity and dispersion affect economic productivity? A case study of 306 Chinese Cities [J].Landscape and Urban Planning, 2018, 173:51~59.

[18]陳长石,姜廷廷,刘晨晖. 产业集聚方向对城市技术创新影响的实证研究[J]. 科学学研究,2019(1):77~85.

[19]刘奕,夏杰长,李垚. 生产性服务业集聚与制造业升级[J]. 中国工业经济,2017(7):24~42.

[20]陈钰芬,陈劲. 开放式创新促进创新的机理研究[J]. 科研管理,2009(4):1~10.

[21]谢子远,吴丽娟. 产业集聚水平与中国工业企业创新效率——基于20个工业行业2000~2012 年面板数据的实证研究[J]. 科研管理,2017(1):91~99.

[22]Baptista, R., and Swann, P.Do Firms in Clusters Innovate More?[J].Research Policy, 1998, 27(5): 525~540.

[23]Beaudry, C., and Schiffauerova, A. Who's Right, Marshall or Jacobs? The Localization versus Urbanization Debate [J].Research Policy,2009(38): 318~337.

[24]霍春辉,杨锐. 集聚外部性对产业创新绩效的影响[J]. 经济管理,2016(3):20~32.

[25]Feldman, M. , and Audretsch, D. Innovation in Cities: Science-based Diversity, Specialization and Localized Competition[J]. European Economic Reviews, 1999, 43(2): 409~429.

[26]Roberto, A. and Giulio, C. The Role of Spatial Agglomeration in a Structural Model of Innovation, Productivity and Export: a Firm-level Analysis [J].The Annals of Regional Science, 2011, 46(3): 577~600.

[27]賴永剑. 集聚、空间动态外部性与企业创新绩效——基于中国制造业企业面板数据[J]. 产业经济研究, 2012(2):9~17.

[28]丁从明,梁甄桥,常乐. 城市规模分布与区域经济增长——来自中国的证据[J].世界经济文汇,2015(5):91~117.

[29]李松林,刘修岩. 中国城市体系规模分布扁平化:多维区域验证与经济解释[J].世界经济,2017(11):144~169.

[30]Zheng, S. Q., and Du, R. How does urban agglomeration integration promote entrepreneurship in China? Evidence from regional human capital spillovers and market integration. Cities. 2020, 97, 102529.

[31]Acs, Z. J., and Armington, C. The impact of geographic differences in human capital on service firm formation rates. Journal of Urban Economics, 2004, 56(2):244~278.

[32]Meijers, E. Summing Small Cities Does Not Make a Large City: Polycentric Urban Regions and the Provision of Cultural, Leisure and Sports Amenities [J].Urban Studies, 2008, 45(11): 2323~2342.

[33]万庆,吴传清,冯兵. 中国城市规模分布的时空演化特征——基于DMSP/OLS夜间灯光数据的实证分析[J]. 区域经济评论,2019(4):125~133.

[34]吕越,盛斌,吕云龙. 中国的市场分割会导致企业出口国内附加值率下降吗[J]. 中国工业经济,2018(5):5~23.

[35]陆铭,陈钊. 分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护? [J]. 经济研究,2009(3):42~52.

[36]邓峰,杨婷玉. 市场分割对省域创新效率的空间相关性研究[J]. 科技管理研究,2019(17):19~29.

[37]Porter, M. E. The Competitive Advantage of Nations [J].Harvard Business Review, 1990, 3~4: 73~90.

[38]张杰,张培丽,黄泰岩. 市场分割推动了中国企业出口吗? [J]. 经济研究,2010(8):29~41.

[39]叶宁华,张伯伟. 地方保护、所有制差异与企业市场扩张选择[J]. 世界经济,2017(6):98~119.

[40]申广军,王雅琦. 市场分割与制造业企业全要素生产率[J]. 南方经济,2015(4):27~42.

[41]洪银兴,吴俊. 长三角区域的多中心化趋势和一体化的新路径[J]. 学术月刊,2012(5):94~100.

[42]陆铭,向宽虎. 破解效率与平衡的冲突——论中国的区域发展战略[J]. 经济社会体制比较,2014(4):1~16.

[43]Jaffe, B. A. , Trajtenberg, M. M., and Henderson, R. Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations[J].Quarterly Journal of Economics, 2006, 108(3):577~598

[44]傅元海,叶祥松,王展祥. 制造业结构优化的技术进步路径选择——基于动态面板的经验分析[J]. 中国工业经济,2014(9):78~90.

[45]苏宁,杨传开. “丝路城市”:“一带一路”沿线城市节点的特征与发展意义[J]. 世界经济研究,2017(8):74~83.

[46]殷德生,吴虹仪,金桩. 创新网络、知识溢出与高质量一体化发展——来自长江三角洲城市群的证据[J]. 上海经济研究,2019(11):30~45.

[47]寇宗来,刘学悦. 中国城市和产业创新力报告2017[M]. 上海:复旦大学产业发展研究中心,2017.

[48]Henderson, J. V. The Urbanization Process and Economic Growth: The so-what Question [J].Journal of Economic Growth, 2003, 8: 47~71.

[49]Zipf, G.K. Human Behavior and the Principle of Least Effort [M]. Cambridge, (Mass.): Addison-Wesley, 1949.

[50]Black, D., and Henderson, V. Urban Evolution in the USA [J].Journal of Economic Geography, 2003(3):343~372.

[51]Parsley, D.C. , and Wei, S.J. Explaining the Border Effect: the Role of Exchange Rate Variability, Shipping Costs, and Geography[J]. Journal of International Economics, 2001, 5(1): 87~105.

[52]刘修岩,李松林,陈子扬. 多中心空间发展模式与地区收入差距[J]. 北京:中国工业经济,2017(10):25~43.

[53]Bosker, M. , and E. Buringh. City Seeds: Geography and the Origins of the European City System [J]. Journal of Urban Economics, 2017, 98: 139~157.

[54]Burchfield, M., Overman, H. G. , Puga, D. , and M. A. Turner. Cause of Sprawl: A Portrait from Space [J].Quarterly Journal of Economics, 2006, 121(2):587~633.

[55]李威,王珺,陈昊. 国际贸易、运输成本与城市规模分布——基于中国省区数据的研究[J]. 南方经济,2017(11):85~102.

Polycentric Agglomeration and Urban Innovation

CHEN Shuping,DAI Qinglan,XIAO Ying

(Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005,China)

Abstract:

In this paper, poly centric agglomeration index of each province is constructed based on Landscan data, and the impact of polycentric agglomeration on urban innovation and the mechanism of action were investigated by using instrumental variable estimation. The results show that, on the whole, urban innovation presents a significant inverted u-shaped change trend with the increase of poly centric agglomeration. Meanwhile, there are several regions in China where urban innovation is inhibited by excessive polycentric agglomeration. According to the sub-sample test, the inverted u-shaped impact of polycentric agglomeration on urban innovation is mainly reflected in large cities and inland areas, while the innovation of small and medium-sized cities and coastal areas can significantly benefit from the development of polycentric agglomeration. In addition, market integration and the factor flow are important ways for polycentric agglomeration to affect urban innovation. Further research shows that the effect of polycentric agglomeration on urban innovation is affected by urban distance and infrastructure.

Key words :

polycentric agglomeration;urban innovation;mediation effect;regulatory effect

收稿日期: 2021-08-29

基金项目: 福建省社科研究基地重大项目“城市社区治理能力现代化在福建的探索和实践创新研究”(项目编号:FJ2020JDZ011)和“新时代协同推进党的自我革命和伟大社会革命研究”(项目编号:FJ2020JDZ014);中央高校基本科研业务费项目-专项项目“新时代协同推进党的自我革命和伟大社会革命研究”(项目编号:2072021157)。

作者简介: 陈书平(1987—),女,河南许昌人,厦门大学中国特色社会主义研究中心博士研究生,研究方向城市创新、产业经济、中国特色社会主义理论与实践;戴青兰(1975—),女,福建南安人,厦门大学中国特色社会主义研究中心研究人员,研究方向为政治经济学;肖盈(1983—),女,廈门大学中国特色社会主义研究中心副教授,研究方向为中国特色社会主义理论与实践。