宋代风土地理百咏诗论略

2022-03-08郑斌

郑 斌

(南京师范大学 文学院,江苏 南京 210097)

百咏诗是中国古代诗歌史、文化史上极其特殊的一种现象,以某地历史古迹、风光名胜为书写对象的“风土地理百咏诗”则是其中重要的题材之一。程杰先生述及宋人梅花百咏时曾指出:“入宋后士人夸尚文才,始多百首之咏。”[1]此论诚然。今可考知的宋代各类百咏组诗共有66种,其中属风土地理类者有25种,数量仅次于梅花百咏(36种),占比超过37%,可见宋人此类创作之盛。近年来,学界对宋代百咏诗及风土地理百咏诗的研究取得了一定成绩。然而有些问题,如“百咏”的词义源流与“百咏诗”的内涵界定、宋代风土地理百咏诗的起源、特征与价值等,或尚未论及,或需重新认识,因而仍有可拓展的空间。

一、“百咏”的词义演变与“百咏诗”的内涵界定

“百咏”作为合成词最早见于道教文献《元始五老赤书玉篇真文天书经》之序中,是真文出世时所产生的十二灵瑞之一:“灵风百咏,空生十方。宫商相和,皆成洞章。”[2]该经成书于东晋末、刘宋初,刘宋陆修静《灵宝经目》已著录。[3]此处“百咏”之“咏”乃指道家音诵之类的科仪,所谓“百咏”即以音诵的方式唱经百遍,与诗歌没有任何关系。

北齐隆化元年(576),张鹍作《百咏南禅师塔记》,其中有云:“咏歌纯熟,如瓶泻水,化也。世以百咏号其师者,切其人也。”[4]“如瓶泻水”即“一味泻瓶”或“泻瓶”,原指佛教传法如以此瓶之水泻入彼瓶之中,没有遗漏,此处当指南禅师对所诵经文掌握纯熟,唱诵之时没有任何障碍。“世以百咏号其师”即是对南禅师善于诵经的称赞,也可指南禅师掌握经典之多,虽仍与诗歌没有直接联系,但已经有了赞人之才的意味了。

今人论及百咏之源都会提到唐代的“百篇举”,诚然。有关百篇举的具体情况,学界已有考论,此处不再赘言。(1)详见:傅璇琮著:《唐代科举与文学》,陕西人民出版社1986年版,第38页;徐晓峰《唐代“日试百篇科”、“日试万言科”考论》,《人文丛刊》第六辑(2011年),第208-222页。需要指出的是,虽然百篇举自中唐至晚唐屡有开设,但应举之作多称“百篇”或“百首”,如白居易《日试诗百首田夷吾、曹璠等授魏州、兖州县尉制》中“五言百篇”[5]、皮日休《孙发百篇将游天台请诗赠行因以送之》中“百篇宫体喧金屋”[6]、方干《赠孙百篇》中“御题百首思纵横”[6](P7481)等,称“百咏”者仅陆龟蒙《和袭美送孙发百篇游天台》中“百咏唯消一日成”[6](P7181)一例。此处“百咏”一词是对百篇所要求的一百首诗歌的统称和特指,已经具有了指称诗歌类型的意义,同时又与“一日成”形成对比,突出了孙发在诗歌创作方面的博学、捷才和高产。马令《南唐书·史虚白传》载:“史虚白,山东人……闻宋齐丘总相府事,虚白放言曰:‘彼可代而相矣!’齐丘欲穷其伎,因宴僚属而致虚白。酒数行,出诗百咏,俾赓焉。恣女奴玩肆,多方挠之。虚白谈笑献酬,笔不停缀,众方大惊。”[7]“出诗百咏”当即“出诗百首”,“诗百咏”与“酒数行”亦有对比之意,仍是赞人诗才之义。

到了宋初,文献中已经出现了以“百咏”作为诗集(册)名称的记载。《(嘉靖)德清县志·杂志》载前朝遗墨云:“宋太宗御书《秘藏真诠》《迴文律诗》《逍遥咏》《急就章》《百咏诗》,以上共四十二卷,函赐九,都之八胜寺。”[8]虽然此处所谓《百咏诗》详情已不可考,但其与《秘藏真诠》《迴文律诗》《逍遥咏》《急就章》等并列,所指为诗册或诗集应是毋庸置疑的。

今人对“百咏诗”内涵的界定虽未见论争,但却各为其说,莫衷一是。问题的关键有两点:一是名称,即组诗的总题是否需含“百咏”二字;二是数量,即组诗的数量是否为整一百首。当代学者李晓黎即认为百咏诗的含义有广、狭之分,“广义的百咏涵盖面比较大,凡是超过一百首(或者数百首,或者百余首)的组诗都可以划到这个范围之中。狭义的百咏诗,则特指由一百篇诗歌构成且在标题中明确冠以‘百咏’二字的组诗”。[9]实际上,关于百咏诗的内涵,晚清俞樾的论述颇可注意,其《九九销夏录》卷八“百咏”条云:

宋阮阅有《郴江百咏》,许尚有《华亭百咏》……国朝僧元璟有《京师百咏》,皆以百篇为率,固不嫌夸多斗靡也。本朝钱塘沈嘉辙……等七人,以钱塘为南宋故都,撰《南宋杂事诗》,每人各一百首,皆自为之注……杨允孚有《滦京百咏》,此则裒集在上都所作为一集,且有一百八首,非止一百,曰百咏,举成数而言,与《郴江百咏》又非一律。[10]

俞樾所胪列包括以下三类:一是有“百咏”之名,并有百首之实者,如《郴江百咏》《华亭百咏》等;二是无“百咏”之名,但有百首之实者,如《南宋杂事诗》;三是有“百咏”之名,但数量不止百首者,如《滦京百咏》等。

虽然俞樾的判断标准核心仍然是组诗数量,即必须至少包括一百首,但他已经关注到百咏诗的名、实问题,这为我们界定百咏诗的内涵提供了一个新视角。“百咏诗”的内涵界定可以采取逻辑上的唯名之法,以组诗总题是否称“百”为判断依据,即以“百咏”“百题”“百课”“百吟”“百和”等为总题的组诗,都可纳入“百咏诗”范畴之内。

二、唐人咏史怀古组诗是宋代风土地理百咏的“母体”

风土地理类是百咏诗发展早期的主要题材,载籍所见北宋杨备《姑苏百题》《金陵览古百题》、仰炘《永嘉百题诗集》、杨蟠《钱塘西湖百咏》《永嘉百咏》、郭祥正《和杨公济钱塘西湖百题》、阮阅《郴江百咏》等五人所作7种皆属此类,其母体至少可以追溯到唐人的咏史怀古组诗。

组诗的形式虽然产生极早,但唐代以前组诗的规模并不大。今天所能见到的唐以前规模较大的组诗中,除《古诗十九首》等由后人裒辑成组者外,由诗人自觉撰作的有蔡琰《胡笳十八拍》,应璩《百一诗》,阮籍《咏怀八十二首》,陶渊明《饮酒诗二十首》《读山海经诗十三首》,鲍照《拟行路难十八首》,江淹《效阮公诗十五首》,庾信《拟咏怀诗二十七首》《咏画屏风诗二十五首》等,除应璩《百一诗》、阮籍《咏怀八十二首》等偶一见之者外,数量多在三十首以下。虽然六朝以来纪行、送别之作中颇多以组诗形式书写风土地理内容者,如陆机《赴洛道中作诗二首》、徐陵《洛阳道二首》、鲍照《还都道中诗三首》等,但规模也十分有限。

唐代组诗创作渐趋繁荣,不仅作品数量较此前各代有了飞跃性提高,规模也得到空前拓展,“几十首,甚至上百首一组的组诗出现在诗坛”。[11]同时,唐代诗歌中风土地理书写较前代明显增多。方回《瀛奎律髓》即设“风土类”,选诗72首,其中唐人之作43首,达到该类选诗总数的59.7%。方回对唐人诗歌中多风土书写有精到的总结与评论:

风土诗多因送人之官及远行,指言其方所习俗之异,清新隽永,唐人如此者极多。(评王维《送梓州李使君》)[12]

“争米”“闭门”“愁虎”,峡内小郡如此,老杜诗善言风土,他如……之类,不可胜数,可以触类。(评杜甫《题忠州龙兴寺壁》)[12](P155)

大抵中唐以后人多善言风土,如西北风沙,酪浆氈幄之区,东南水国,蛮岛夷洞之外,亦无不曲尽其妙。(评白居易《百花亭》)[12](P158)

今人陈伯海先生亦云:“元和诗人爱写风土习俗,不仅热衷于搜采遐方异地的特殊景观,也常随手掇拾近边乡土与市井的各种风情。”[13]

究其原因,主要有两点:其一,唐人注重地理之学,见于《新唐书·艺文志》著录的唐人地理类著作有63部[14],刘纬毅辑录的隋唐五代方志则多达220余种。不仅包括总志、州郡志、山水志等,还包括《桂林风土记》《北户杂录》《华阳风俗录》《南方异志》《岭南异物志》《岭表录异》等记一方风物之作。[15]其二,唐代水陆交通发达,“自京师至于四夷皆有驿路相通”,文人们“频繁往来于中央与地方之间”。[16]仅以文人流贬为例,“唐五代各类贬官、逐臣约有3641人次”,其中“可确定为文士、诗人者约有1209人次”。[17]发达的交通为文人行旅带来可能,丰富的地理图志为文人了解地方风土提供了参考。

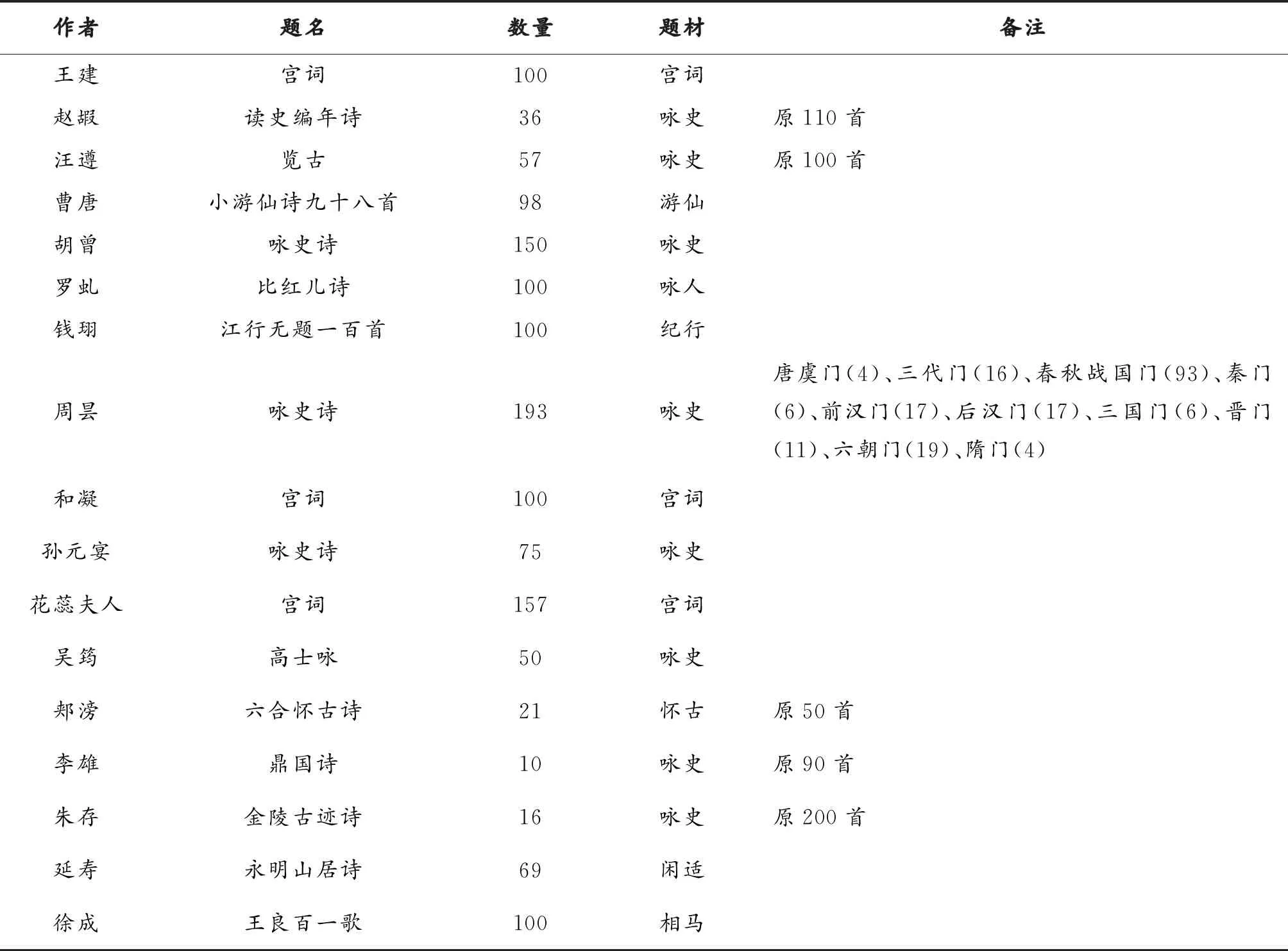

在以上因素影响下,唐人以风土地理为书写对象的组诗创作也有显著加强,出现了专门的八咏、十咏等形式,流传至今的有卢鸿一《嵩山十志十首》,刘长卿《龙门八咏》,李白《姑熟十咏》,顾况《临平坞杂题》(14首),刘禹锡《海阳十咏》《金陵五题》,李赤《姑熟杂咏》(10首),姚合《杏溪十首》,陆希声《阳羡杂咏十九首》,吴筠《览古十四首》,张祜《江南杂题三十首》,佚名《敦煌廿咏》等。尤其是中晚唐后,大型组诗快速增多,仅据彭定求等编《全唐诗》(中华书局1960年版)、陈尚君辑校《全唐诗补编》(中华书局1992年版)统计,现存(或残存)规模在五十首以上的组诗至少包括以下17种(见表1):

表1 中晚唐大型(五十首以上)组诗简表

相对于此前的组诗来说,这些组诗不仅规模有了显著扩大,而且体裁皆为近体,为百咏诗的产生积累了丰富的形式经验。17种组诗中,咏史怀古类有9种,超过总数的50%。其中,汪遵《览古》、孙元宴《咏史诗》、郏滂《六合怀古诗》、李雄《鼎国诗》、朱存《金陵古迹诗》等咏史组诗多以地名为题,颇多书写古迹风貌者。尤其是郏滂《六合怀古诗》以及朱存《金陵古迹诗》,前者“以地名为题,或一地一咏,或一地数吟,不拘一格,每首诗的题下面有题解,介绍历史古迹的沿革、风貌及位置等”,后者“以地名为题,渐由纯粹之咏史转向凭吊古迹而略显一地文献”[18]。

除了题名中不含“百咏”“百题”等名称外,上述咏史怀古组诗在其他方面已完全具备风土地理百咏诗的基本要素。结合北宋杨备《姑苏百题》《金陵览古百题》,仰炘《永嘉百题诗集》,杨蟠《钱塘西湖百咏》《永嘉百咏》,郭祥正《和杨公济钱塘西湖百题》,阮阅《郴江百咏》等名称来看,我们完全可以说是唐人的咏史怀古组诗“孕育”了宋代的风土地理百咏。

三、宋代风土地理百咏的基本特征

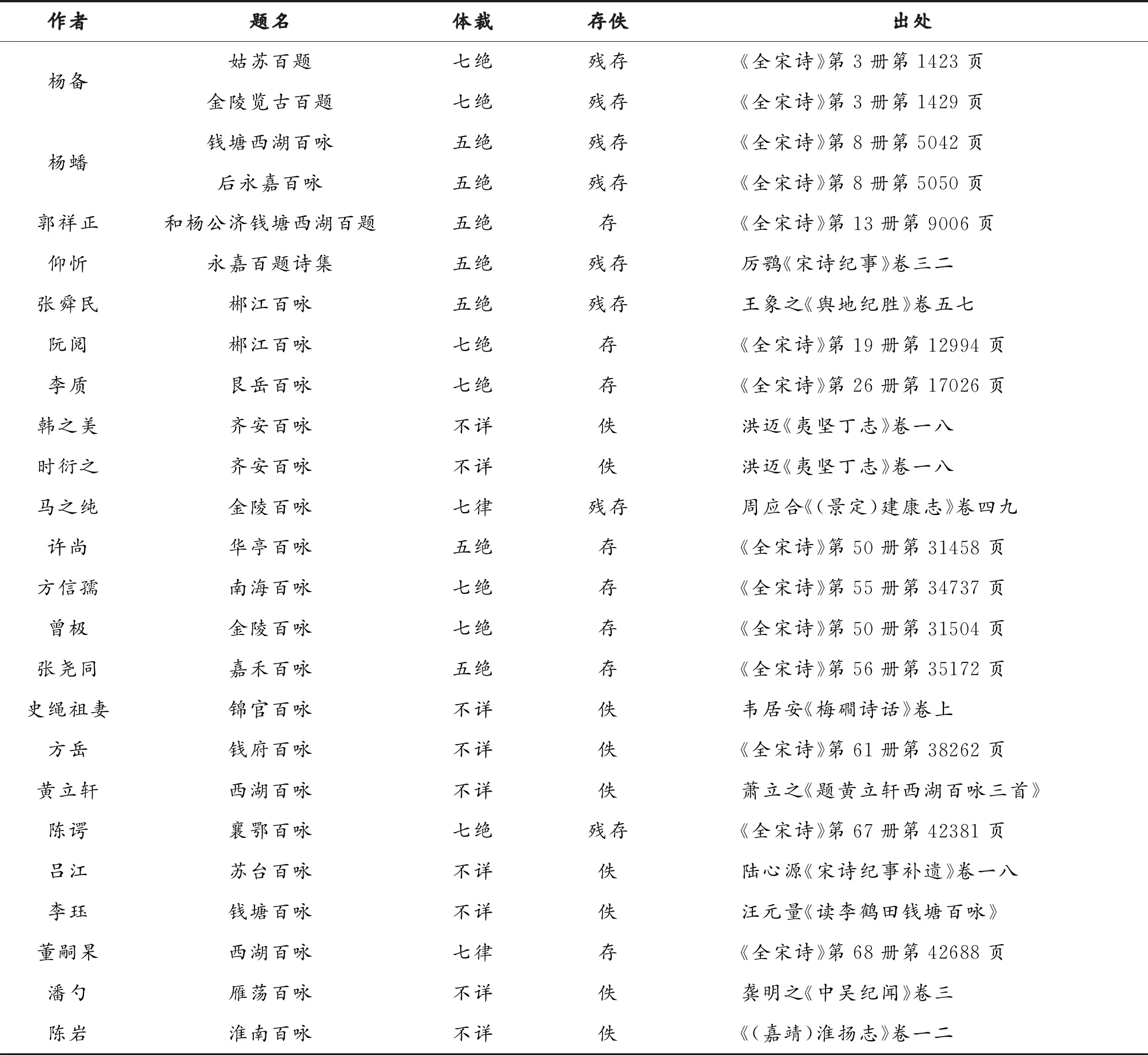

陈尚君《全唐诗续拾》卷二七补中唐张又新诗五首,总题作《永嘉百咏》。[19]但因缺乏可靠书证,陈尚君近年已放弃该说。[20]可见风土地理百咏的渊源虽可追溯至唐人咏史怀古组诗,但真正的风土地理百咏诗创作却是北宋以来才开始逐渐发展和繁荣起来的。今可考知现存(或残存)的宋代风土地理百咏诗有16种,已佚者9种,共计25种(见表2):

表2 宋代风土地理百咏诗简表

从地域分布上看,这些风土地理百咏诗表现出鲜明的南方倾向。就作者而言,在参与创作的23位诗人中,籍贯可考者共19人,所在省份分别是今浙江(5人)、安徽(4人)、江西(3人)、福建(2人)、上海(1人)、湖南(1人)、湖北(1人)、陕西(1人)、山东(1人),其中南方作者共17人,占比近90%。就所咏对象而言,则全部位于南方省份,分别是今浙江(12种)、江苏(6种)、湖南(3种)、四川(1种)、湖北(1种)、湖南(1种)、广东(1种)、上海(1种),尤其是江、浙两省,二者之和占比72%。这与历史上的政治、经济、文化重心的南移以及南方自然、人文景观的丰富等多种因素相关。

从构成形式上看,宋代风土地理百咏诗的构成形式以百题为主。百咏诗的构成形式,古人并无明确论述,宋人之作主要有三种形式:其一,叠咏式,即由几组小规模的组诗叠加而成百咏,这种形式可能继承于百篇举;其二,总题式,即组诗中的所有作品只有一个总题;其三,百题式,即组诗中的每一首诗都各有一个题目。在宋人风土地理百咏中,可以确定是以百题形式组成的有杨备《姑苏百题》《金陵览古百题》,杨蟠《钱塘西湖百咏》《后永嘉百咏》,郭祥正《和杨公济钱塘西湖百题》,仰忻《永嘉百题诗集》,张舜民《郴江百咏》,阮阅《郴江百咏》,李质《艮岳百咏》,马之纯《金陵百咏》,许尚《华亭百咏》,方信孺《南海百咏》,曾极《金陵百咏》,张尧同《嘉禾百咏》,董嗣杲《西湖百咏》等15种,占比60%;以总题形式构成的有陈谔《襄鄂百咏》,以叠咏形式构成的则未见。可见宋人风土地理百咏诗的构成虽以百题式为主,但亦不拘一格。而同为《西湖百咏》,杨蟠、郭祥正与董嗣杲所拟小题也不尽相同。

体裁选择上,宋代的风土地理百咏偏好近体,尤其是五、七言绝句。25种作品中体裁可考者共16种,其中杨蟠《钱塘西湖百咏》《后永嘉百咏》,郭祥正《和杨公济钱塘西湖百题》,仰忻《永嘉百题诗集》,张舜民《郴江百咏》,许尚《华亭百咏》,张尧同《嘉禾百咏》等7种体裁为五绝,杨备《姑苏百题》《金陵览古百题》,阮阅《郴江百咏》,李质《艮岳百咏》,方信孺《南海百咏》,曾极《金陵百咏》,陈谔《襄鄂百咏》等7种体裁为七绝,五、七言绝句合计占比达56%。

同时,宋代风土地理百咏诗中常多自注。在现存或残存的16组作品中,有自注者共7种,分别是杨备《金陵览古百题》、郭祥正《和杨公济钱塘西湖百题》、许尚《华亭百咏》、方信孺《南海百咏》、曾极《金陵百咏》、张尧同《嘉禾百咏》和董嗣杲《西湖百咏》。这些作品中的自注或长或短,多位于题下,旨在提示一地名胜的地理方位、兴废沿革等信息。

宋人风土地理百咏诗的这些特征,基本上是与前文所列唐代9种大型唐人咏史怀古组诗一脉相承的。就地域性而言,前述9人中占籍南方的有赵嘏(今江苏)、汪遵(今安徽)、胡曾(今湖南)、孙元晏(今江苏)、朱存(今江苏)等4人。就构成形式而言,汪遵《览古》、胡曾《咏史诗》、吴筠《高士咏》、郏滂《六合怀古诗》、李雄《鼎国诗》以及朱存《金陵览古》等6种完全是一题一首,周昙《咏史诗》、孙元晏《咏史诗》虽为叠咏,但每一小组内部亦是一题一首。就体裁选择而言,汪遵、胡曾、周昙、孙元晏、郏滂、朱存等6人之作为七绝,占比逾66%。而使用自注的形式,周昙《咏史诗》则已开其端。因此,从体制形式看,宋代风土地理百咏诗可谓与唐人咏史怀古组诗如出一辙。

四、宋代风土地理百咏诗的价值

清人在评价本朝百咏诗时,常联类而及宋人之作,对宋人风土地理百咏与咏物百咏有截然不同的评价。俞樾《九九销夏录》中的论述就极具代表性:“一朝事实,一方典故,皆备于是编,非徒风雅之林,抑亦考镜之具,得以其多而病诸……一花一虫,连篇累牍,不免夸目尚奢矣。”[10](P91)风土地理百咏诗因备“一朝事实”“一方典故”、可资考镜而受到称扬,咏物类百咏诗因“夸目尚奢”而遭贬斥。俞樾的论述一方面反映出清人批评百咏诗的局限性,另一方面也提示我们评价宋人风土地理百咏诗应关注其文献与艺术两方面价值。

宋人风土地理百咏诗的文献价值主要表现为对地方风物、历史掌故的书写和记录,这一点历代的认知基本一致。陈傅良评苏颂百咏有“余于是知庆历、嘉祐之际人物之伟”[21]之句,汪元量谓李珏“遍将越国千年事,吟作钱塘百咏诗”[22],都是从书写一方文献的角度出发而作出的评价。清代四库馆臣对此也多有褒赞,如评张尧同《嘉禾百咏》:“自吴越以来,嘉兴典故颇可得其梗概……尧同采掇名目,胪叙大凡,其于地志考据,要亦不为无助矣。”[23]四库馆臣还注意到宋人风土地理百咏诗注的文献价值,如评董嗣杲《西湖百咏》:“诗皆七言律体,每题之下各注其始末甚悉,颇有宋末轶闻为诸书所未载者。”[23](P1416)正如方回《瀛奎律髓》“风土类”小序所云:“广谷大川异制,民生其间异俗,读《禹贡》《周官》《史记》所纪,不如读此所选诗,亦不出户而知天下之意也。”[12](P150)可见宋人地理百咏的文献价值已无需赘言。

宋人风土地理百咏诗的艺术价值常因批评者笼统而不加区分的言说方式而颇受诟病,李晓黎即认为“从艺术上看,无论是咏梅还是咏地方风物,用一百首诗歌,穷其才力,反复吟咏,穷形尽相,不避重复,不惮繁缛,难免参差不齐、利钝杂陈。不可否认,其中颇有气韵生动、骨峻清奇之作,但是,更多的诗歌则诗意阙如,语言浅白,气象平弱,很难令人耳目一新”[9]。虽然从宏观上看,宋人风土地理百咏诗的艺术价值确实不甚高妙,但就具体作品而言,则又并非尽然。以曾极《金陵百咏》为例,南宋罗椅有“不知景建是何肺腑,能办此等恼人言语”[24]之叹,四库馆臣则谓其“词旨悲壮,有磊落不羁之气……不徒以模山范水为工者”[3](P1381—1382)。周作人尤其看重风土地理百咏诗中的自注,认为“写得好的时候往往如读风土小记,或者比原诗还要觉得有趣味”[25]。

四库馆臣评许尚《华亭百咏》云:“格意虽多复衍,而措词修洁,尚不失为雅音。所注虽简略,而其时在今五六百年之前,旧迹犹未全湮,方隅之所在,名目之所由,亦尚足备志乘之参考。”[23](P1388)可见即以文献、艺术两方面结合来看,宋人风土地理百咏诗也并不是没有兼得者。

五、余 论

风土地理百咏诗在宋代成熟和发展起来,并在当时和后世都产生了重要影响。陈振孙《直斋书录解题》著录傅牧《西湖古迹事实》一卷,直言其是“以杨蟠《百咏》增广”而成。[26]到了清代,风土地理百咏诗的创作更加繁荣,仅《清史稿艺文志拾遗》史部“地理类”所著录的就有崔旭《津门百咏》、周晋《越中百咏》、柴杰《西湖百咏》、张炳《南屏百咏》、樊封《南海百咏续编》、杨象济《钱塘百咏》、濮启元《嘉禾百咏》、丁立诚《永嘉三百咏》、淩泗《桃坞百咏》、潘耒《雁山百咏》等10种。

同类创作大量涌现带来了风土地理百咏诗与竹枝词这两个概念边界的模糊,以至于有人将二者相混。周作人《关于竹枝词》云:

七言四句,歌咏风俗人情,稍涉俳调者,乃是竹枝正宗,但是后来引申,咏史事,咏名胜,咏方物,这样便又与古时的图赞相接连,而且篇章加多,往往凑成百篇的整数,虽然风趣较前稍差,可是种类繁复,在地志与诗集中间也自古有一部分地位了,这种书最初多称百咏。[25](P247)

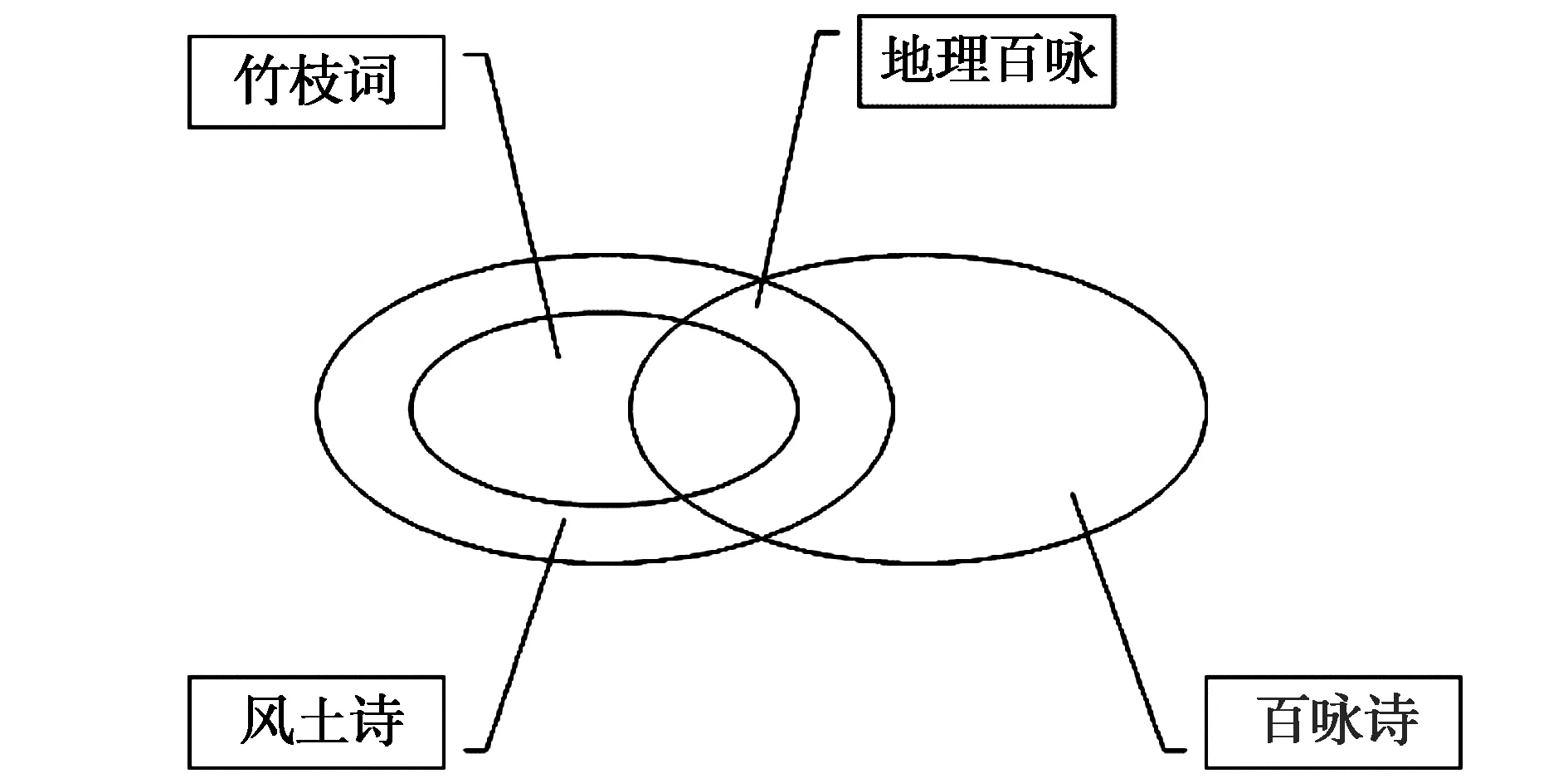

孙杰也认为风土地理百咏诗中“吟咏一地风土且有着浓厚竹枝风味者”,可以作为竹枝词名称之一。[27]对于这种现象产生的原因,叶晔先生曾从风土诗歌演进的角度作出深刻阐述,认为竹枝词“主写人事杂闻,重以诗传事”,地名百咏(即“风土地理百咏”)“主写人事故迹,重以事为诗”,二者由早期的独立发展至后来的交织融合,主要原因在于“书写对象的趋同性”。[28]

实际上,“百咏诗”是一个形式概念,“风土诗”是一个内容概念,二者是不同分类标准下的产物。从这个角度审视,百咏诗中的“风土地理”类与风土诗中的“竹枝词”类互有重合就并不矛盾了。但仍应指出的是,风土地理百咏诗与竹枝词之间的界限还是比较明确的。为了更清晰地反映百咏诗、风土诗、地理百咏、竹枝词的边界,我们可以将它们的关系用下图表示出来:

总之,“百咏”一词赞人捷才之意早已有之,其与诗歌之间的联系却是在中唐才开始出现,且用例不多。至迟在宋初,“百咏”一词被用来作为诗集或诗册之名使用,这是后世以“百咏”作为诗集名称之始。作为一种诗歌体制,“百咏诗”的源头可以追溯至唐代的“百篇举”,而宋代风土地理百咏诗则是由唐人咏史怀古组诗直接发展而来。宋代风土地理类百咏诗数量繁多,构成形式以百题式为主,以五、七言绝句为主要体裁,常多自注,呈现出较为鲜明的南方倾向,这些特征亦与唐人咏史怀古组诗一脉相承。宋代的风土地理百咏诗兼具文献和艺术两方面价值,无论在当时还是后世,都产生了重要影响。