临床护理路径在足踝软组织损伤经VSD治疗患者中的 应用效果分析

2022-03-01张秀明刘颖霍艳红

张秀明 刘颖 霍艳红

锦州市第二医院手足踝骨科 121000

由于人体足踝部位皮下肌肉及脂肪组织较少,肌腱、韧带、血管、神经及骨骼等深部组织直接位于皮肤下层,加之受足踝解剖学因素影响,该部位局部血液供应较少,因此在发生软组织缺损时极易导致骨及肌腱等组织外露并形成较大面积的创面〔1〕。负压封闭引流技术(VSD)〔2〕作为目前临床常用治疗方法,能够有效清除创面或腔隙中的坏死组织及分泌物,促进大面积软组织缺损创面的恢复,进而为后续植皮及皮瓣移植等治疗提供良好的条件,但张晓峰〔3〕等指出,VSD成功的关键为能够为患者提供持续有效的负压,且该治疗措施与护理工作质量密切相关。临床护理路径作为较为完善的护理模式,以时间为横轴,以为患者提供的相应护理措施为纵轴,通过制定日程计划表,为患者提供科学、系统、连续的干预措施〔4〕。为探究临床护理路径在足踝软组织损伤经VSD治疗患者中的应用效果,特选取2018年3月至2019年9月在该院进行治疗的78例足踝软组织损伤患者开展对比研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年3月至2019年9月在该院进行治疗的78例足踝软组织损伤患者,纳入标准:①患者症状符合足踝软组织损伤相关标准;②患者符合VSD治疗指征;③患者认知及沟通能力正常,能够配合相应护理措施;④患者对本次研究知情,并自愿参与。排除标准:①患者肢体广泛坏死,已达到截肢标准;②患者伴有凝血功能异常或糖尿病等对恢复存在影响的疾病;③患者伴有下肢静脉病变或严重器质性病变;④患者伴有严重意识障碍或精神类疾病;⑤患者对手术治疗不耐受。将患者随机分为常规组及研究组,每组患者39例,其中男45例,女33例,年龄19~63岁,平均(37.98±11.71)岁,创面数量:1处63例、2处及以上15例,创面面积:6.1 cm×5.4 cm~22.1 cm×12.3 cm;平均(112.67±56.42)cm2,合并症:肌腱外露33例、肌腱断裂11例、骨或关节外露17例,且全部创面均伴有不同程度的污染。两组患者基础资料及病情经比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料及病情比较

1.2 研究方法

1.2.1清创及VSD治疗 对两组患者均进行清创及VSD治疗,具体措施包括:①清创,根据患者具体情况采取全身麻醉后局部麻醉,并使患者保持合适体位,按照双氧水、生理盐水、Ⅲ型安尔碘、生理盐水的顺序对创面进行反复序贯冲洗,之后由浅至深对创面异物、炎性肉芽组织及坏死软组织等进行清除,至可见新鲜渗血后停止,对伴有肌腱外露的患者,应对其腱鞘及筋膜间隙进行详细探查,以免出现异物残留等不良情况,并在精密止血后再次序贯冲洗创面;②VSD治疗,对创面进行酒精清洗、脱碘、脱脂处理后,根据创面个数、形状及面积裁剪能够完全覆盖创面的VSD敷料,对创面过大的患者,可通过串联专用引流管将两块敷料串联后使用;将半透膜对敷料进行固定处理,封闭整个创面,并使用敷料将引流管端孔及侧孔进行完全包裹并从创面处直接引出。连接负压,调整压力为-16.7kPa至-20.0kPa,首次清创引流时间为3~4 d,之后根据溃疡深度、创面面积及渗出量等情况考虑是否需更换VSD敷料,更换敷料时采用蚕食法对坏死组织进行清除,之后覆盖创面并在此使用半透膜进行封闭处理,负压引流时间为7 d。

1.2.2护理措施 对常规组患者行常规护理,包括:①健康教育,治疗前告知患者手术方式、方法及术后注意事项;②基础干预,包括生命体征监护、术后抗感染治疗、体位干预、饮食运动指导等;③引流管干预,常规开展巡查工作,及时更换已被污染的引流管。

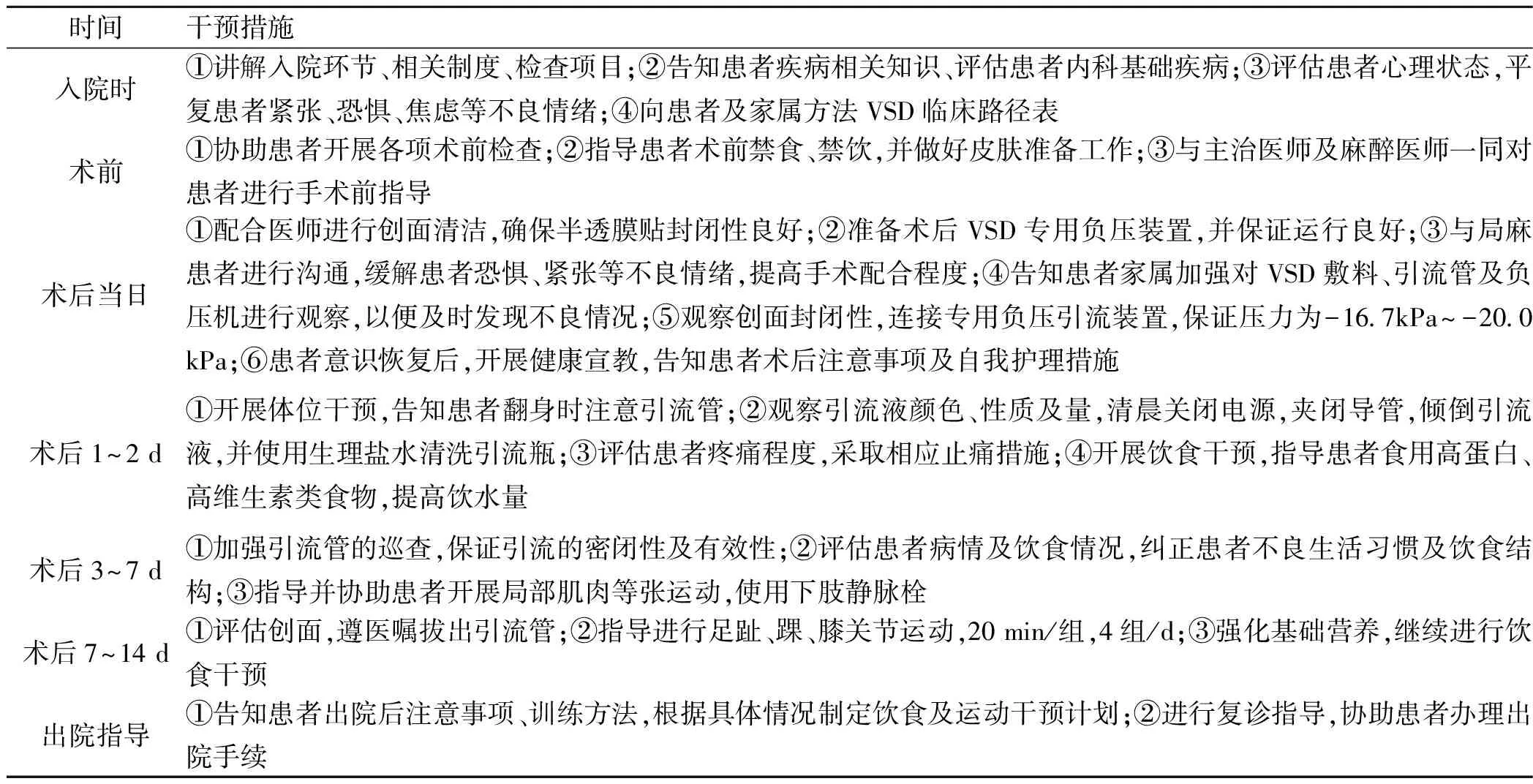

对研究组患者行临床护理路径干预,其具体措施包括:①组建临床路径护理小组,由科室护士长及4名具有护师执业资格的护理人员组成临床路径护理小组,由护士长任组长,负责制定临床护理路径表;组织护理人员参加VSD及临床护理路径干预相关培训,以提高护理人员业务能力及护理意识;监督临床护理路径模式的顺利实施。②临床路径护理表的制定,通过查阅相关文献,并结合我院实际护理工作流程,制定临床路径护理表,该表格覆盖患者入院至出院的全过程,干预内容包括病情评估、健康宣教、手术及治疗配合、生命体征监护等内容,具体措施见表2。

表2 临床护理路径具体措施

1.3 观察指标

1.3.1疼痛程度 采用视觉模拟评估法(VAS)〔5〕对患者术前、术后1 d及术后3 d疼痛情况进行评价,其评分为0~10分,分数越高表明患者疼痛程度越强。

1.3.2足踝关节功能 采用Kofoed足踝关节评分量表〔6〕对患者术前及术后2 w、1个月及2个月足踝功能进行评价,该量表包括疼痛、关节功能及关节活动度3个维度,总分为100分,评分越高表明患者足踝关节功能越高。

1.3.3恢复情况 比较两组患者住院时间、清创至植皮时间,同时记录两组患者治疗期间换药次数。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 比较两组患者疼痛程度

术前,两组患者疼痛程度差异无统计学意义(P>0.05),在术后1 d及术后3 d,研究组患者VAS评分分别为(3.31±0.47)分及(1.81±0.26)分,显著低于常规组(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后疼痛程度(分,

2.2 比较两组患者足踝关节功能

术前,两组患者Kofoed评分差异无统计学意义(P>0.05),术后2 w及术后1个月,研究组患者Kofoed评分分别为(35.56±4.46)分及(46.59±4.52)分,显著高于常规组(P<0.05),至术后2个月,两组患者Kofoed评分无统计学差异(P>0.05),见表4。

表4 两组患者Kofoed评分(分,

2.3 比较两组患者恢复情况

研究组患者住院时间、清创至植皮时间及换药次数分别为(16.51±3.23)d、(7.15±2.15)d及(1.76±0.76)次,均显著少于常规组(P<0.05),见表5。

表5 两组患者恢复情况

3 讨论

足踝部软组织损伤后,因清创难度较大,导致患者后期植皮或皮瓣修复治疗成功率较低,因此,临床多采用VSD技术对患者进行治疗,该技术通过生物半透膜对创面进行完全封闭,之后进行负压引流,一方面保证了创面的清洁,抑制创面周围组织细菌的繁殖,同时也促进了创面血液循环,加快了肉芽组织的生长〔7〕。临床研究表明〔8〕,VSD的治疗效果与持续有效的负压之间存在密切关联,因此,需在患者治疗期间提供有效、连续的护理干预。

临床护理路径干预模式能够根据患者具体情况,由医护人员一同对患者进行科学、有序的治疗及干预计划,进而促进患者的康复〔9〕。本次研究结果显示,术前两组患者疼痛程度及足踝关节功能评分差异均无统计学意义,术后1 d及3 d研究组患者VAS评分显著低于常规组,术后2 w及术后1个月Kofoed评分显著高于常规组,这是由于临床护理路径能够以患者疾病诊断及治疗方案为基础,制定个性化干预措施,并由护理人员按照临床护理路径表对患者开展护理干预,进而提高了护理工作的针对性及护理质量〔10〕,同时,在该模式中,护理人员通过查阅相关文献资料,有效提高了护理工作的程序化、合理化,且以时间为轴制定循序渐进的护理措施,为患者提供全程护理干预,有效保证了护理工作的持续性及系统性,能够显著改善患者术后出现的不良情况〔11〕;张庆芬〔12〕等指出,患者治疗后的疼痛主要出现在术后1~2 d,主要原因为此时麻醉效果以逐渐减退,且患者在体位改变时常导致患肢出现牵拉痛等情况,因此将镇痛护理主要安排在术后1~3 d,能够有效达到镇痛效果,而在常规护理中,护理人员更多地在患者出现明显疼痛感后在采取干预措施,增加了患者疼痛程度〔13〕;另外,对患者实施临床护理路径干预,能够在更为合适的时机对患者进行健康宣教,术前,患者不良情绪主要由对疾病及治疗的恐惧导致,因此对术后干预措施及注意事项等内容关注程度较低〔14〕,而在术后,由于已完成主要治疗,因此在此时对患者进行康复指导意义重大,而常规护理中,多数护理人员仅在术前对患者进行指导,进而影响了患者对术后康复知识的理解程度,导致患者自我护理能力降低,最终影响患者恢复,本次研究中研究组患者足踝功能显著提高侧面证实了该情况。而研究组患者住院时间、清创至植皮时间及换药次数均显著少于常规组,也证实了临床护理路径模式能够提高患者恢复程度。

综上所述,对足踝软组织损伤经VSD治疗患者实施临床护理路径模式干预,能够有效降低患者术后疼痛程度,同时对提高患者足踝功能恢复及缩短治疗时间具有重要意义,值得推广。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突