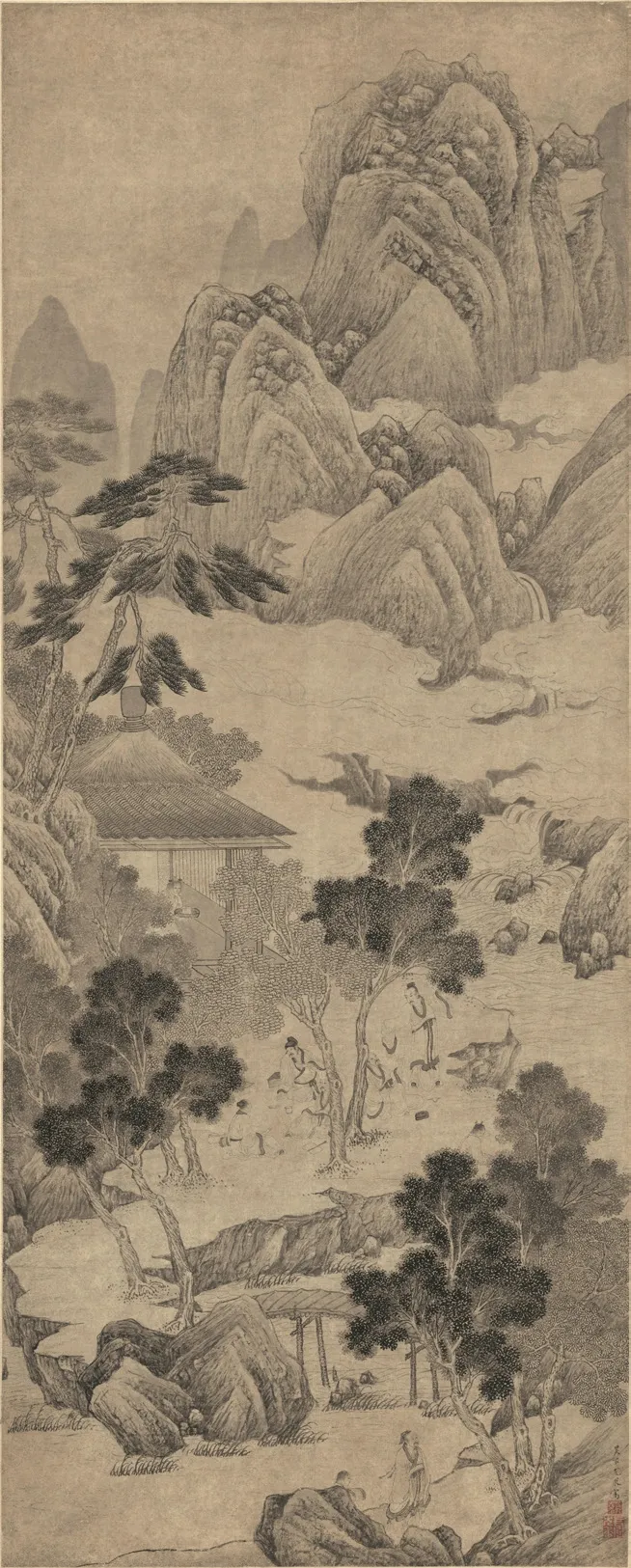

尤求《云溪雅集图》中的审美意趣

2022-02-24高原南京书画院金陵美术馆

高原(南京书画院(金陵美术馆))

明代前期,经过明太祖朱元璋的洪武之治,国力迅速成长,明成祖时期,国势到达顶峰,社会迅速发展,出现了前所未有的经济繁荣,逐渐形成传统的早期消费型经济模式,人民生活富足,奢侈品消费者的数量激增,随之而来的是艺术领域的迅速发展。明朝擅画者众多,众所周知的有董其昌、徐渭,以及包括沈周、文徵明、唐寅、仇英在内的明朝四大家等,此外还有许多画工卓越的画家,作品众多,流芳百世,对中国画发展同样做出了不容忽视的贡献。本文研究的画家尤求就是其中之一,尤求出生于长洲(今江苏苏州),后移居太仓,活动约于明嘉靖至万历年间。他出身低微,长期以卖画为生,因画技高超,与当时苏州文坛名士多有来往。尤求工写山水,兼画人物,尤擅白描。传世作品颇多,有隆庆五年(1571)作《饮中八仙图》卷、六年(1572)作《品古图》轴、万历三年(1575)作《红拂图》轴,现均藏于北京故宫博物院;万历元年(1573)作《风云起蛰图》轴,藏于北京中国美术馆;嘉靖三十三年(1554)作《昭君出塞图》卷,藏于上海博物馆;万历八年(1580)作《围棋报捷图》轴,藏于天津市艺术博物馆;《柳阴远眺图》轴,图录于《中国绘画史图录》下册,《桐荫抚琴图》轴图录于《改订历代流传绘画编年表》;《兰亭雅集图》一件卷藏于美国明尼亚波利斯艺术馆,一件轴藏于美国佛利尔美术馆等。

一般来说,艺术创作活动的出发点是艺术对客观对象和主观对象的关系,以及对这种关系的感受和认知。占据主流话语的传统中国画艺术,从创立之始就带有强烈的主观色彩。艺术创作“有造境,有写境,此理想与写实二派之所由分。”这是王国维先生在《人间词话》中对“造境”与“写境”的阐述,从诗歌延伸至整个艺术,都无可置疑。他还继续讲到了“有我之境”和“无我之境”:“有我之境,以我观物。故物皆著我之色彩。”讲明了从主观意愿产生的创造性在艺术创作中发挥着非常积极重要的作用;“无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。”讲明了绘画对象在艺术创作中“物”“我”相融,合而为一。对于艺术家来说,创作不应该止步于模仿,而是在于用一种更单纯更清晰的语言予以自我说明。既不能满足于状物写景,也不能满足于复制自然。艺术家应该深入到事物的内部,透过五光十色的表面现象,挖掘其各方面的联系。总之,绘画不应该是描绘,而是表现。表现的当然也不应该是一片风景,一件事物,一种感情,而是艺术家在某一形象面前所进行的直觉的思考和迁想。

在解读明代画家尤求的作品《云溪雅集图》时,将作品中的图式造型分类整理归纳,从画家创作活动的主观角度对作品逐帧分析,揣摩画家创作上的主观意图,总结作品图式的具体表现和引申含义,探求艺术作品所传达出的时代语境和深刻内涵。

一、人物造型形神兼备

明朝绘画作品比较多的表现雅集类题材的作品,特别是晚明时期。例如,“院体”画家谢环的《杏园雅集图》,以及李公麟的《西园雅集图》等。明朝的经济和社会治安处于比较平稳的阶段,文人雅士在物质较为丰富的前提下,有了更多精神层面的追求,雅集之风被画家们捕捉到,或者画家本人也是参与雅集中的一员,雅士题材成为作画的重要素材之一。绘画是艺术奢侈消费品,为了迎合消费者的需求,画家也竞相描绘雅士活动的场景。他们将雅集、园林、古玩等元素糅合在一起,形成了“雅集之风”。雅士活动有室内和户外两种,室内的场景与传统人物画无异,添加了家具屏风古玩等,而表现户外的那部分作品就将山水画的精华与人物画相结合,形成了一种人物和山水在画面中占比几乎均等的人物山水画。

从《云溪雅集图》画面布局将画面等比例分为上、中、下三个部分,人物大致分布在中、下部。中部共有七人,五人为雅士,二人为侍从;下部有二人,一主一仆。画面中显示人物特征的发型服饰以及大小站位有很明显的身份区别:雅士文人多束巾或冠,穿大领大袖袍,着履;而侍从或书童扎双髻,穿短衫、裤,着麻鞋或草鞋。例如,位于画面下部的一主一仆,走在前面的头戴束巾的雅士,面带笑意,发带飘扬,衣纹线条流畅,有前倾之势。而书童紧跟其后,怀抱着竹席包裹着的书画卷,场景生动自然。画面中部的人物,有两棵树把他们分隔成两组:一组两人,一组三人。最为引人注意的为右侧一组头戴束发冠,站立作舞蹈状的雅士,只见他左手握拳举过头顶,右手隐在袖中,大袖垂坠飘荡;在他旁边的雅士席地而坐,身后藏着一把芭蕉扇,左手指向这位手舞足蹈的人,二人一立一坐,交流呼应。而左侧一组中较远的一人端茶而坐,右手撑地,后面藏着一部书。在他旁边坐着的是一位眺望远方做思考状的人,坐他正对面的是一位展开书卷的人,仿佛在朗读新作诗词与另外两个人听,亦或许三人都在高谈阔论诗词歌赋。与这五人稍远一点的是一个书童,被高耸的树丛挡住了一部分身体,似乎准备从溪边打水煮茶。远处房间里还有一仆人,他微微弓着腰端着一个托盘,托盘里有一个器皿,正作势要走出房间,似乎是为这些吟诗作对、把酒言欢的人送去食物。

绘画的形式与内容很难完全割裂地看待,往往不能否定它们之间的联系。此画有一定的现实主义表现风格,近似的衣物表示了相同的身份,从画中可清晰地分辨出士人与随从。士人聚集在一起谈笑风生、吟诗作对,他们位于画面中央位置。

不难看出,《云溪雅集图》是为了突出雅士而作,随从则处于配角的位置,散在各处,专心致志的忙活手中的事情,丰富了画面,构成完整的场景。图中人物造型语言简洁明快,寥寥数笔,描绘出一幅生动自然的雅集图。

图1 尤求 《云溪雅集图》

二、树石之法运用自如

山水画是由许多有所指的符号汇聚而成的,这些符号的形成和衍变来源于自然,并加入艺术家的想象力和经验。分析山水画,其实就是将这些符号语言与观者理解的真山真水一一匹配,达到认知上的契合和审美上的通达。艺术家与自然、现实世界发生交感,并通过艺术作品与自然产生某种神秘感应和契合,深入到“物我一致”的境界。

树石之法,自山水画独立成科以来,就是不可缺少的组成部分。树石在画面中联系较为紧密,往往需要联系地看待这个问题。“树”的图式按照其基本形态可以分为:树根、树干、树枝、树梢和树叶。

在前人不断地对“树”这一图式进行创作总结后,形成了所谓“固定搭配”的图式:“树干”之松树皮作“如鳞”状、柏树皮作“缠身”状。“树枝”普遍分四枝,仰为“鹿角”状、垂为“蟹爪”状。“树叶”,分点叶法和勾叶法,即为单叶法和夹叶法。画“石”要注重外轮廓线、皴法、墨法,以及大小石头的穿插布局。以上这些图式是画家在传习古画时和师法自然中所总结出来的一般规律,寥寥数笔,即可展现出树的一般形态。

《云溪雅集图》中树丛的前后布置、穿插得当,画面中部两棵生长在山坡上的松树采用单勾梅花点作为松针,运用笔尖根据树叶的形状,前实后虚,前浓后淡;中间这棵树的树叶是银杏夹叶画法,旁边一棵树为浓墨和淡墨相间的胡椒点画法,一实一虚,一密一疏,显示出前后层次的对比,营造出了空间感。树叶采用点叶法和夹叶法相结合,根据树叶的形状、前后的交错分布而采用胡椒点法,这也是整幅作品用得最多的树法。点与点之间留有间隙,使得画面看上去透气轻盈,层次丰富。画面下部坡石上矗立的三棵树,前后两棵的树叶是胡椒点,中间穿插了一棵菊花形叶树,区分了这组树的前后关系,可以说是起到了“万花丛中一点红”的效果,意料之外,又情理之中。一组树形态多变,点和线结合,疏密穿插得当。从色彩关系上来说,不浓不淡,分布匀称,前后有别,对比强烈,有一定的意味。

“笔之于皴也,开生面也。”远山取法宋元,山形与坡石穿插布局,营造出层次和“云溪雅士图”的环境氛围,仙气飘飘,孤傲高洁。山与山之间以云气相隔,画面轻松活泼,富有张力。后衬景作没骨山峦,表示出“远山无树”,这是由于观者与远山的距离太远,是不可观察到远山上的树木,因而远山常画作色块,而不会描绘出具体的树木。这种处理方法在一些其他山水画作品中并未被注意,往往出现了不符合写实绘画的客观规律的表现方式,诚然,这也许是意象山水的某种表现。

回看此画,山中房屋采用界画法,屋檐部分用界尺辅助画成。房顶由两部分组成,一部分用“草草几笔”的短线条表现出屋顶茅草杂乱无章、蓬松的质感,语言简练,较为写实;另外一部分用线条勾勒出瓦片的形状,相对机械和简单的排列,只在边缘处用两种弧形的瓦片做了边缘的处理,而用排列的弧形表示出瓦片的重叠,处理的较为随意。房屋藏于山石之后,而在房屋与山石之间的夹角处,填充了三种不同的树冠。这种画法通常作为连接和转折的处理,使画面看上较为生动。画面前方的坡石采用了多种皴法,将笔的干湿运用的极为巧妙。

干笔、渴笔画沟壑,而湿笔润笔渲染出山石前后层次关系。看似凌乱和随心所欲的排列,甚至有些交错重复的线条,将山石的沧桑质感和凹凸纹理表现了出来,体现出画家有丰富的绘画技巧和娴熟的艺术手法,表达出“应物象形”之外的笔墨意趣。

三、云水风度品质高洁

云气、溪水的点缀,一方面烘托出“小桥流水人家”的审美意境。从“词之雅郑,在神不在貌。”自然联想到绘画中:“画之好坏,在意不在形。”云气和溪水渲染出画面的氛围和意境。云气单勾留白,线条轻松自然,云卷云舒,连贯流畅。瀑布与河水交界处泛起的层层浪花,用线条表现得颇为轻松畅快。溪水顺势拍打在石岸上,再围绕着石头化开,形成朵朵水花,一些大大小小看似不经意的弯曲线条的辗转所营造出水花的恣意形态,颇为有趣。云气和溪水的分布将了远山和近景做了隔断,展现出了距离感,使得画面灵动富有生气。

另一个与云、水、气有关联的概念是风。除了远处的云气走向,可以体现出画中带风,近处水中的芦苇向同一方向弯折,同样可以体现出画面中无形的风的力度。在中国古代文化中,云、气、水、风是不可分割的,这与中国古代朴素唯心主义哲学观有着很深的联系。中国古人的空间意识与风云水气的流转变化紧密结合,这种空间意识深刻影响了中国绘画的题材的选择,特别是山水画的空间营造。

云水风度通常也形容人的风度潇洒大方,像云一样飘逸水一样流畅。这是符合雅士所追求和营造的高洁的人物形象。老子说:“上善若水,水利万物而不争,故莫能与之争。”最高的善行就像流水一样,水滋润万物,让万物生机勃勃,而不与万物争利。“云气” “溪水”在画家笔下常用于烘托人物的气节和风度,久而久之,形成户外雅士图的“标配”。出于对于现世生活贪图物质享受的鄙夷,高洁的文人往往更重视精神世界的向往,在文学和艺术的框架里,创造了一种以消闲遣兴、修身养性为目的的艺术化的生活方式,这种生活方式到了晚明被发挥得淋漓尽致。

四、结语

《云溪雅集图》体现了画家娴熟、干净、灵动、自然的艺术手法和表现力,在中国画发展的历史长河中独树一帜。作为擅长山水人物画的画家,尤求在美术史中的地位并不显著,但他人物画、山水画皆擅长,是位兼顾自然美和艺术美的较为全面的画家。《云溪雅集图》画面典型的三段式构图,整幅作品饱满,构图经典,内容充实,画面中主次分明布局得当,显示出画家对中国画图式的程式化运用。作为一幅纯粹无赋色的水墨画作品,没有华丽的色彩,反而使得这幅作品彰显出质朴清净,干净清远的艺术氛围。题材的丰富,笔墨的尝试,布局的探索等等,体现出这幅作品较为复杂和精妙的构思,侧面展现了明代画家普遍较为扎实的绘画功底。

中国画传承千年,一脉相承,流传至今。中国画从开始就在根本上“超越了具象艺术”,提前越过了模仿阶段,开始关注自我指示的绘画符号,从而趋向一种“艺术史式的艺术”,在其中“图画只是对其他已经完成和尚未绘制的图画的能指”。审美是在一个有限的“度”中,即为中国画的语境。每个朝代的画家在“度”的发展传承上都做了贡献,发展的脚步时而激进、时而缓慢。明代的作品稍逊于宋元时期,可在中国画发展的过程中,依旧是不可缺少的一环。明代绘画地位得以巩固发展,图式和章法布局得到了传承延续,选题也在不断扩充全面。

对于中国画语境而言,在固定的符号的排列组合中,推陈出新,创造出新的情景和意趣,是不容易的事情。所以,对于尤求在艺术史中的地位应给予更多的肯定和认可。