免疫性溶血性输血反应100例分析*

2022-02-17向东范亮峰刘曦沈伟郑皆炜谢军华王中英金沙陆琼姜跃勤张玉宇

向东 范亮峰 刘曦 沈伟 郑皆炜 谢军华 王中英 金沙 陆琼 姜跃勤 张玉宇

免疫性溶血性输血反应(IHTRs)是指患者的血型免疫抗体与输入红细胞反应,并破坏了输注红细胞(RBCs)的一种输血不良反应。IHTR主要包括急性溶血性输血反应(AHTR)和迟发性溶血性输血反应(DHTR),大部分的溶血反应属于后者。据统计,IHTR的发生率可能远高于当前检出率:一般认为严重DHTR的发生率在1/2 300~1/6 715[1-3],然而有专家指出,实际发现的溶血性输血反应可能仅占实际发生的1/3[4]。随着检测技术的进步,特别是检测灵敏度提高,溶血性输血反应的检出率明显增加[5]。本实验室自2010年以来,通过毛细管离心技术、PEG增强技术,微柱凝集卡等技术的普遍使用,以及对IHTR实验室鉴别的重点关注,溶血性输血反应检出率不断增加。鉴于近十年来,临床输血治疗及总输血量并没有明显变化,从一个侧面反映了以往IHTR的大量漏检。本项回顾性研究旨在分析临床免疫性溶血性输血反应的特点,分析造成临床漏检的可能原因,以及实验室及时发现IHTR的检测技术关键,为相关研究提供借鉴。

材料与方法

1 一般材料 本研究样本均来自2011年3月~2021年3月,上海市及上海周边城市医院送检的患者样本,其中排除了自身免疫性溶血性贫血、药物抗体及新生儿患者。所有样本均由上海市血液中心血型参比实验室检测。

2 方法 溶血性输血反应的判定标准为:(1)患者有近期(通常为3个月内)输血史;(2)患者血样中检出同种抗体且未检出自身抗体;(3)患者血样中检出与血样中抗体反应的红细胞。患者的输血史大多来自于检测申请单上医生填写的信息,少数来自向医生问询或查阅病案资料。所有患者血样的不规则抗体鉴定,除应用试管盐水法之外,可能单独或联合使用下列几种非盐水介质方法,包括:试管抗人球蛋白法、手工微柱凝集法、聚凝胺法(上海血液生物聚凝胺试剂)等。在对抗体反应较弱的样本检测中,聚乙二醇(PEG)增强方法被普遍应用于试管抗人球蛋白实验及微柱凝集实验。20%聚乙二醇溶液使用LIM(上海血液生物公司聚凝胺试剂盒配套试剂)配制,两份血清、一份2%~3%红细胞悬液和4份聚乙二醇溶液在37℃孵育15 min,生理盐水三洗,加抗人球蛋白试剂(增强抗人球蛋白实验),或各试管加入1滴盐水混匀,各吸取50 µL加入抗人球蛋白卡中离心(增强的微柱凝集卡实验)。聚乙二醇增强实验也被用于抗体筛查和交叉配血实验中以增加检测灵敏度。在确定患者是否存在与样本中同种抗体反应的红细胞时,如有可能,则直接检测患者血样,或检测患者输入红细胞的留样中相应抗原。如果无法直接检测,则应用毛细管离心法,检测“远心端”的红细胞血型。由于“远心端”通常富集了输入的红细胞,可提高输入的“不配合型”红细胞检出率;少数样本通过患者红细胞放散实验,检出与患者血清或血浆中相同特异性的同种抗体,也用于判定血样中存在不配合的红细胞,流式细胞术也被用于检出含不配合抗原的红细胞。

3 试剂与仪器 实验中直抗均使用多特异性和单特异性抗IgG、单特异性抗C3试剂同时检测,直抗试剂均来自上海血液生物公司。定型试剂、抗人球蛋白试剂、酸放散试剂均为上海血液生物公司产品。毛细管离心机(BASO),微柱凝集卡(伯乐,奥森多及其配套设备),试管离心机为KA2200型(日本久保田),抗体鉴定细胞为Immucor公司,Sanquin公司,Reagent公司和上海血液生物公司产品。

结 果

随机选取2011年3月~2021年3月符合IHTR标准的100个案例进行研究。统计分析包括抗体特异性分布,血红蛋白水平分布,诊断,IHTR检出与末次输血的间隔时间,检出时造成IHTR抗体的效价及直抗强度等数据,详见图1。

图1 100例溶血性输血反应案例特点

讨 论

IHTR包括AHTR和DHTR。AHTR在输血后24 h内发生溶血反应,而DHTR超过24 h发生溶血反应。由ABO血型不配合输注造成的输血反应,通常为典型的AHTR,表现为血管内溶血;而Rh血型抗体造成的溶血性输血反应通常为典型的DHTR,表现为血管外溶血。然而在临床检测实践中,两者很难截然分开,由Rh抗体引起的溶血反应,也常常在24 h内显现溶血反应症状。本系列案例中唯一1例由ABO系统抗体(抗A)造成的溶血性输血反应,是由白血病引起ABO血型变化,导致的ABO不配合输血,在输血19天后才被发现。而输血后1天左右发现的19例输血反应,大多由于存在明显输血不良反应而由医院送至本实验室检测,所涉及的抗体大多是Rh系统抗体(12例),其他包括Kidd系统抗体4例,其中3例与Rh抗体共存;抗Dia 2例,1例和Rh抗体共存、1例和Kidd抗体共存;另外还有4例抗-M,1例与Rh抗体共存,其余单独存在。

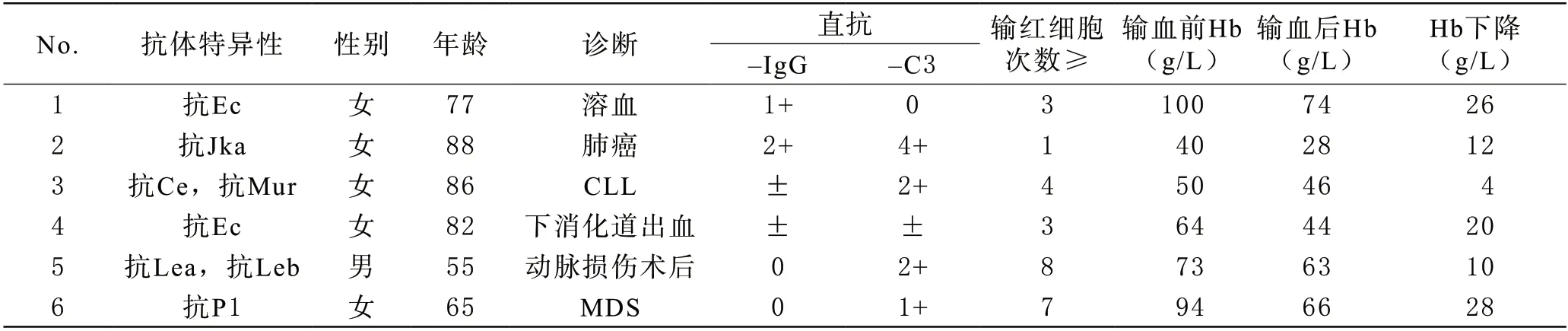

本文统计的大多数案例属于一般意义上的迟发性溶血性输血反应,根据部分有输血前后血红蛋白数据的案例显示,此类反应可让受血者的血红蛋白下降10~30 g/L左右,若计算输入红细胞及患者在贫血情况下的应激造血,估计每位患者溶血量可达1 000~2 000 mL,部分案例见表1。

表1 部分患者发生IHTR前后的血红蛋白下降

目前Rh系统抗体仍是溶血性输血反应中最为常见的抗体,在本系列统计中占78%,Kidd抗体占11%(见图1A);据英国SHOT统计[6],2013~2017年明确特异性抗体造成的溶血性输血反应共83例中,Kidd系统抗体占60%,Rh系统抗体仅占20%(ANNUAL SHOT REPORT 2017)。Kidd系统抗体产生后容易消失,造成再次输血反应的漏检[7]。而Rh抗体相对稳定,不易被漏检。有报道,随着检测技术的提高,Kidd系统抗体引起的溶血性输血反应检出率大幅度提高[8-10]。本研究中Rh系统抗体造成的IHTR远高于Kidd系统抗体,反映了国内临床输血检测技术仍有较大提升空间。

毛细管法通过较强离心力作用,可相对分离输入红细胞和患者自身红细胞,此方法通常在远心端富集输入红细胞(较重);在近心端富集自身红细胞(较轻)。本文100个案例中,共有67例应用了毛细管分离实验,其中51例(76%)效果很好,远心端检出参与溶血反应的输入红细胞,并且近、远心端抗原、直抗差异明显。7例近远心端仅存在抗-IgG强弱差别,其中1例仅通过毛细管法结合流式细胞术检出远心端直抗阳性(输血后180天);6例近、远心端无差异,3例近、远心端结果和预计相反。分析9例毛细管法失效的原因,1例末次输血已过60天,且造成溶血的抗-E效价达5 120,可能输入不相合的红细胞已经完全被破坏,无法通过毛细管法检出。其它8例从性别、诊断、抗体特异性、输血后时间等角度,均未发现明显规律。总之,毛细管法是研究溶血性输血反应的有力工具,可辅助确认IHTR的发生,然而也有一定的失败比例,其原因仍需进一步探讨。

从输血到检出IHTR的间隔时间,也在一定程度上反映了临床对溶血性输血反应症状的监控,以及实验室的检测能力。OKUTSU等发现,使用PEG增强的抗人球蛋白技术,与未增强的抗人球蛋白技术比较,溶血性输血反应的检出时间(从输血至检出溶血反应的时间)从平均23.5天减少到15.7天[8]。本实验室检测弱抗体时常规使用PEG试剂,IHTR平均检出时间是18.7天(图1D)。

值得注意的是,本研究发现,发生IHTR的案例中,造成输血反应的抗体效价普遍较低(见图1E),抗体效价≤4的弱抗体占80%,这一现象可能由输入的不配合红细胞大量吸附抗体并被快速清除导致。这意味着在输血反应发生后,抗体不易被检出,从而可能致使再次输入不配合红细胞,诱发免疫记忆反应,促使大量血型同种抗体生成,引起更为严重的后果[11-13]。

IHTR发生后直抗可在较长时间维持阳性(见图1F)。直抗大约在输血后2周左右达到峰值,而在8周后仍能被检出。IHTR患者的直抗普遍较弱,峰值时,平均直抗强度仅为1+左右,而8周后直抗强度均值更降至“±”左右,因此提高直抗检测的敏感度,对发现IHTR十分重要。

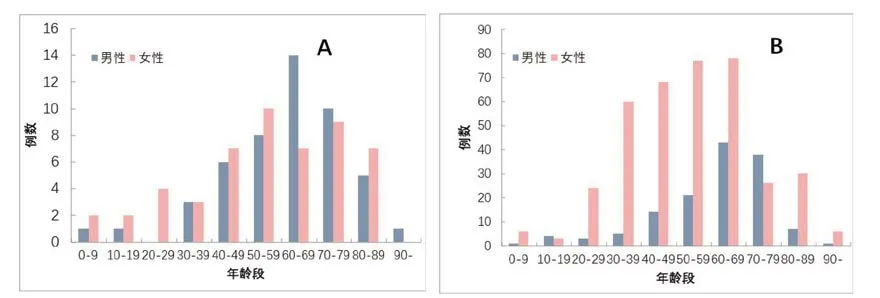

分析发现,IHTR的发生大多与近期反复输血有关。对所有100例输血反应患者输血史进行调查,可确认的输血次数为5.8±7.9(,1~50)。将输血反应和同期检出同种抗体(非溶血性输血反应)的患者进行比较,其性别、年龄分布存在明显差异(见图2)。检出血型同种抗体的非IHTR患者中,女性在20~69岁年龄段,检出抗体的数量为同龄男性的数倍。女性体内异常增高的抗体分布显然来自妊娠免疫,并持续至60岁仍明显多于男性。如果输血反应仅仅因为输入不配合红细胞而产生,则20~69岁女性产生输血反应的几率应该明显高于男性。然而统计结果未见这一趋势。对这一现象的合理解释是,实验室检出的IHTR大多数为严重的溶血性输血反应,而严重IHTR的发生,有赖于多次输血,特别是短时间反复输血。在本研究系列中,临床反复输血的患者,男、女性别之间的差异不明显。妊娠免疫所产生的抗体,从出现至不配合输血,相隔时间可能较长,免疫系统处于未激活状态,相应的免疫性溶血反应也相对温和。而近期反复输注不配合血液,导致免疫回忆反应,在免疫系统激活的状态下再次输入不配合血液,可造成较严重的溶血反应。本研究设计中,IHTR案例的入选标准没有考虑临床指标,主要由于临床送检的患者标本大多缺少输血前后的临床检测数据。在临床医院对IHTR的研究中,包含患者输血后血红蛋白的下降数据更为合理。在VAMVAKAS等报道中,将患者输血后Hb下降≥10 g/L作为实验室数据之外的临床指标[10]。

图2 IHTR患者与检出同种抗体患者的年龄分布

围绕输血进行的检测,主要目的为避免血型免疫造成溶血性输血反应。然而血型抗体造成溶血反应的数量可能远远超出预测。临床由血型抗体造成溶血性输血反应的真实比例可能达到1/1 500次输血[10]。如何减少这些反应的发生,是输血工作者应该高度重视的问题。目前国内公开发表的临床输血反应案例比较少,这不利于输血工作者对IHTR的了解和研究,不利于临床对IHTR患者的及时发现和治疗,不利于输血检测人员对关键技术的把控。本文通过回顾性研究,对免疫性溶血性输血反应案例的特点进行分析总结,希望能为临床输血工作者提供有价值的参考信息。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突