联合治疗对高血压颈动脉硬化患者的影响

2022-01-10牛肖利赵鹏娟韩林娟

牛肖利,赵鹏娟,韩林娟

(鹤壁市人民医院,河南 鹤壁 458030;*浚县人民医院,河南 浚县 456250)

颈动脉是为大脑提供血氧供应的主要血管之一,它的通畅与否将直接影响脑部的血氧供应。颈动脉粥样硬化是由于长期高血压、血脂代谢异常致使颈动脉内膜增厚,并逐渐形成硬化的斑块,而斑块附着于血管壁造成血管内径狭窄或闭塞,导致颈动脉供血障碍,该病是脑血管疾病的病理基础,亦是动脉硬化性疾病形成和发展的反映窗口[1]。故临床治疗该病主要以降压、调脂治疗为主,然而治疗效果较为局限。有研究报道,中医药对心脑血管疾病的治疗具有独特的疗效,尤其在降压、调脂等方面[2]。因此,选取我院收治的高血压颈动脉硬化患者46例,在西医治疗基础上联合中医药绞芪二参汤治疗,收到了较好的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2019 年1 月—2020 年11 月收治的高血压颈动脉硬化患者92 例,采用掷币法分为两组。对照组46例,男22例,女24例;年龄45~70平均年龄(55.86±7.49)岁;病程1~7年,平均(4.15±1.12)年;高血压分期:Ⅰ期 16 例,Ⅱ期 21 例,Ⅲ期 9例;伴发病:高脂血症30例,糖尿病21例。观察组46例,男 20 例,女 26 例;年龄 42~70 岁,平均年龄(56.08±7.30)岁;病程2~5 年,平均(3.97±1.28)年;高血压分期:Ⅰ期15例,Ⅱ期24例,Ⅲ期7例;高脂血症28 例,糖尿病26 例。两组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准。

诊断标准:两组均符合高血压病诊断标准[3],且高血压分期为Ⅰ~Ⅲ期,同时经血管超声检查结合实验室检查符合颈动脉粥样硬化的诊断标准[4]。中医诊断参照《中医内科学》[5]眩晕之痰瘀互结证:眩晕,头重如蒙,胸闷痰多,心悸多寐,舌苔白腻,脉濡滑。

纳入标准:符合颈动脉硬化诊断标准;患者年龄40~70 岁;患者及其家属均知情同意。排除标准:合并严重肝肾功能不全者;继发性高血压病者;近期具有心脑血管意外发生者;对本研究药物存在禁忌者等。

1.2 方法 对照组患者入院后接受西医降压、降脂等常规治疗,苯磺酸氨氯地平片(辉瑞制药有限公司,国药准字 H10950224,规格:5 mg/片)口服,1片/次,1次/d;阿托伐他汀片(辉瑞制药有限公司,国药准字H20051407,规格:10 mg/片)口服,2片/次,1次/d。观察组在对照组用药基础上加用绞芪二参汤治疗,组方:牛膝12 g、当归15 g、丹参15 g、半夏10 g、茯苓12 g、绞股蓝10 g、黄芪20 g、党参15 g、山药 20 g、荷叶10 g、生甘草10 g。由我院药房统一煎制,200 mL/次,2次/d。两组均持续治疗12周。

1.3 观察指标(1)治疗前后采用台式血压仪测定患者血压水平,采用全自动生化分析仪测定患者三酰甘油(TG)、总胆固醇(TC)以及低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。(2)治疗前后采用彩色血管内超声弹性成像技术检测患者颈动脉内膜中层厚度(IMT)、斑块面积、斑块应变值及斑块应变率。(3)治疗前后采集患者晨起空腹静脉血,分离血清,采用放射免疫法检测血清内皮素-1(ET-1)、血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)以及血栓素2(TXB2)水平。

1.4 统计学处理 采用SPSS 20.0软件,计量资料用x-±s表示,采用t检验;计数资料用n(%)表示,采用χ2检验;以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

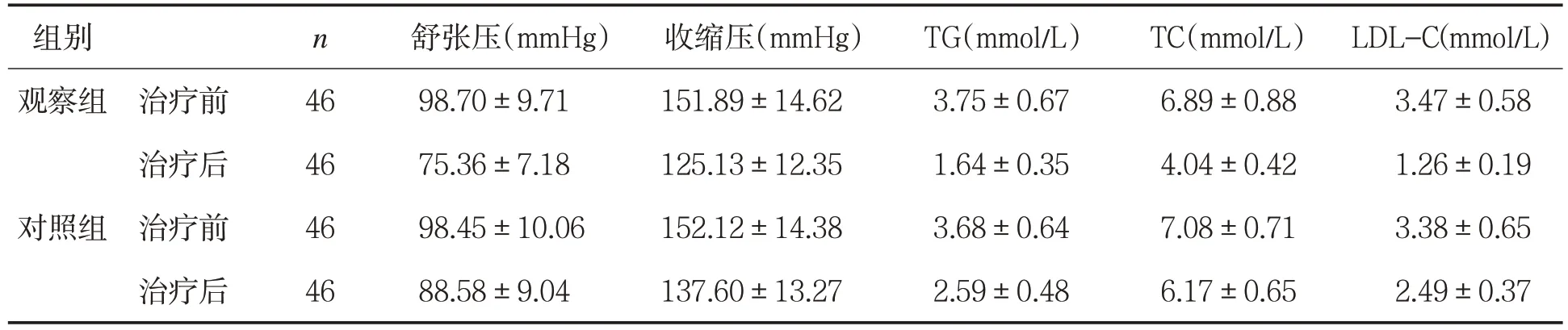

2.1 两组患者血压及血脂水平比较 两组治疗前血压、血脂水平比较,P>0.05;两组治疗后血压及血脂指标明显降低,且观察组低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后血压及血脂水平比较()

表1 两组患者治疗前后血压及血脂水平比较()

组别 n 舒张压(mmHg) 收缩压(mmHg) TG(mmol/L) TC(mmol/L) LDL-C(mmol/L)观察组 治疗前 46 98.70±9.71 151.89±14.62 3.75±0.67 6.89±0.88 3.47±0.58治疗后 46 75.36±7.18 125.13±12.35 1.64±0.35 4.04±0.42 1.26±0.19对照组 治疗前 46 98.45±10.06 152.12±14.38 3.68±0.64 7.08±0.71 3.38±0.65治疗后 46 88.58±9.04 137.60±13.27 2.59±0.48 6.17±0.65 2.49±0.37

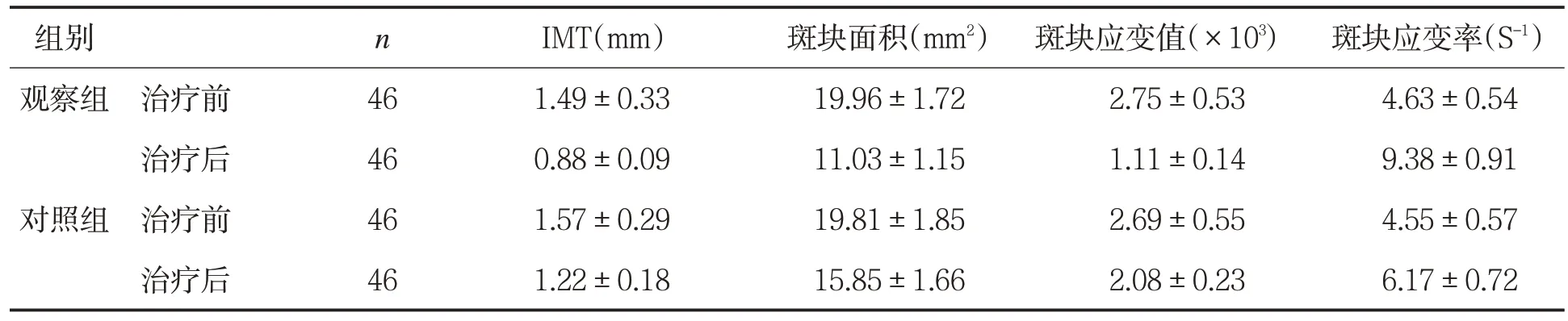

2.2 两组患者斑块性质比较 治疗前,两组患者斑块性质比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后观察组患者IMT、斑块面积及斑块应变值均低于对照组,斑块应变率高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后斑块性质比较()

表2 两组患者治疗前后斑块性质比较()

组别 n IMT(mm) 斑块面积(mm2) 斑块应变值(×103) 斑块应变率(S-1)观察组 治疗前 46 1.49±0.33 19.96±1.72 2.75±0.53 4.63±0.54治疗后 46 0.88±0.09 11.03±1.15 1.11±0.14 9.38±0.91对照组 治疗前 46 1.57±0.29 19.81±1.85 2.69±0.55 4.55±0.57治疗后 46 1.22±0.18 15.85±1.66 2.08±0.23 6.17±0.72

2.3 两组患者血管内皮功能指标比较 治疗前,两组患者血管内皮功能指标比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,两组患者ET-1、AngⅡ以及TXB2均降低,且观察组低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后血管内皮功能指标比较()

组别 n ET-1(ng/L) AngⅡ(μg/L) TXB2(μg/L)观察组 治疗前 46 89.12±8.81 99.98±9.80 105.51±11.88治疗后 46 60.66±6.05 71.56±7.06 70.84±7.46对照组 治疗前 46 88.89±8.95 99.85±9.96 105.32±12.06治疗后 46 77.45±7.83 89.08±8.84 89.06±9.51

3 讨论

颈动脉硬化是临床常见的颈部血管病变,关于该病的发生原因,至今尚不完全明确,但多数学者研究认为,颈动脉硬化与高血压、高脂血症、糖尿病等多种因素密切相关,其中高血压是引起颈动脉粥样硬化的最重要的危险因素,持续的高压血流长期冲击着动脉壁,造成颈动脉内膜机械性损伤,使得血脂易在动脉壁上沉积,形成脂肪斑块,而脂肪代谢异常是斑块体积增加、稳定性降低的重要因素,一旦斑块稳定性降低或急性脱落,则极易诱发心脑血管意外发生[6]。另外,血管内皮功能障碍亦是引起颈动脉硬化的诱因,血管内皮功能障碍可对血管的收缩、舒张功能产生影响,从而影响血管张力,造成大量的细胞黏附因子生成,引发血管炎症反应,进而破坏血管抗凝-凝血平衡机制,导致斑块不稳定,甚至破裂。

在中医学古籍文献中,并无颈动脉硬化相关病名记载,依据该病的发病特点及症状,临床将其归类于“眩晕”“头痛”“脉痹”等范畴,可能涉及中风、痴呆、健忘、头痛等病症。中医学认为由于饮食不节,嗜食肥甘、辛辣之物,而致脾气受损,水湿运化失职,聚而成痰,痰湿浸渍血脉,痰湿、瘀血交互,阻塞脉道,而致发病;或因长期高血压,久病内伤,损及气血,气虚则不能行血、布津,血虚则无以载气,致使津液停聚不行,血行艰涩,痰湿、瘀血互结,壅塞脉道,引起发病。关于该病的治疗,中医认为宜分清虚实标本,瘀血、痰湿为标实,治宜活血祛瘀、化痰利水,脾气两虚为发病之本,治宜益气健脾。绞芪二参汤中以牛膝、当归、丹参为君药,活血、补血并用,使活血不伤血;以半夏、茯苓、绞股蓝为臣药,功在健脾益气、燥湿化痰;佐以黄芪、党参,功在补中益气,佐以山药、荷叶,功在健脾利湿、散瘀活血,生甘草为使药,调和全方。纵观全方配伍,既能活血祛瘀、燥湿化痰,又能健脾益气,使脾健、气足,脾健则运化如常,痰湿自消,气足则行血有力,瘀血自祛,诸症自愈。

有研究报道,血管内皮功能障碍对动脉粥样硬化的发生、发展及预后有着决定性作用,ET-1、TXB2与AngⅡ是广泛存在于血管内皮具有调节血管功能的重要因子,三者均具有强烈的血管收缩作用,其在维持基础血管张力及血管系统稳态等方面具有重要作用。本研究显示,观察组ET-1、AngⅡ以及TXB2均明显降低,同时观察组血压及血脂水平明显低于对照组,表明绞芪二参汤能有效舒张血管,改善血管张力,维持血管稳态,从而改善血管凝血-抗凝平衡机制,维持斑块稳定性。这是由于绞芪二参汤中绞股蓝主要成分为皂苷、黄酮等,其具有显著的扩张血管作用,能增加血管内血流速度及血流量,同时其还能够降低动物血清内胆固醇及内皮素的浓度,减少动脉粥样硬化的发生。丹参中主要成分为丹参酮、丹参酸,其具有良好的调脂作用,能够降低大鼠血清内三酰甘油水平,减轻高脂血症大鼠肝脏中的脂质沉积,同时其还能够有效抑制Cu2+诱导的人血清低密度脂蛋白的氧化,缓解高脂肪饮食诱导的颈动脉硬化[7]。

动脉斑块分不稳定和稳定斑块两种,稳定斑块一般为硬斑块,不易破裂,不易引发脑血管意外,安全性较好,而不稳定斑块则容易破裂、脱落,从而极易引发脑血管疾病,因此,判断颈动脉斑块的稳定性对于有效预防急性脑血管疾病的发生具有重要的临床价值。超声弹性成像能良好的反映斑块硬度及稳定性,斑块应变值及应变率是评价动脉斑块的重要指标,斑块应变值与斑块硬度呈负相关,而斑块应变率则与斑块硬度呈正相关[8]。本研究结果显示,治疗后观察组斑块应变值低于对照组,而斑块应变率高于对照组,同时IMT及斑块面积低于对照组,由此可见,绞芪二参汤能显著缩小颈动脉斑块面积,且能够增加斑块的稳定性。这可能是由于绞芪二参汤中黄芪主要成分为黄芪多糖、氨基酸等,其中黄芪多糖能够通过降低内皮素浓度,舒张血管,抑制血管内皮细胞增生,减少动脉粥样硬化血管内皮损伤,从而降低血管炎症反应,改善血管内皮功能,进而增加斑块稳定性。丹参能够通过减少脂肪堆积,调节血脂水平,降低血清TNF-α 及IL-6 水平,减轻斑块内炎症浸润,从而延缓斑块的进展[9]。

综上所述,中西医结合能够调节高血压合并颈动脉硬化患者血压及血脂水平,改善患者血管内皮功能,增加斑块稳定性,值得推荐。