早期提肛肌训练对经尿道前列腺电切术老年患者的影响

2022-01-10蒿旭

蒿旭

(郑州大学第一附属医院,河南 郑州 450000)

经尿道前列腺电切术是治疗男性患者前列腺病变的主要方法。但术后有5%~35%的患者会出现尿频、尿急及暂时性尿失禁等下尿路症状,严重影响患者术后康复效果[1]。研究显示[2],经尿道前列腺电切术术后予以提肛肌训练可有效促进患者术后康复,缩短术后患者尿控制障碍持续时间。本研究对经尿道前列腺电切术患者采用早期提肛肌训练,取得了理想效果,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2018年10月—2019年10月于我院行经尿道前列腺电切术的125 例老年患者作为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组。观察组63例,年龄50~80岁,平均年龄(65.86±5.97)岁;病程2~8 年,平均病程(4.10±1.14)年;前列腺体积(46.72±3.49)mL。对照组62例,年龄50~80岁,平均年龄(65.95±5.74)岁;病程 2~8 年,平均病程(4.31±1.27)年;前列腺体积(46.90±3.61)mL。两组患者一般资料比较,P>0.05,差异无统计学意义,具有可比性。本研究获得医院伦理委员会批准,患者及家属签署知情同意书。

纳入标准:符合《良性前列腺增生临床诊治指南》[3]中关于“前列腺病变”的相关诊断标准;经病理切片检查确诊;美国麻醉医师协会(ASA)等级≤Ⅲ级;最大尿流率≤15 mL/s;国际前列腺症状评分(IPSS)>10 分。排除标准:存在尿路感染等严重并发症者;既往有前列腺或膀胱手术史;依从性差,不配合随访者。

1.2 方法 训练前对患者进行宣教,发放健康教育手册,并告知患者提肛肌训练的重要性,并在宣教时要求患者家属一同在场。提肛肌训练方法:开始训练前指导患者取舒适姿势,并指导其在吸气时收缩尾骨、耻骨周围肌群5~10 s,呼气时放松上述肌肉群。每日训练3次,每次训练40~50次。干预人员定期评估患者训练效果,评估方法:检查者右手戴上涂抹石蜡油的手套,使用食指进行肛检,检测过程中嘱患者吸气时收缩肛门,肛检手指感到紧缩感,并持续10 s以上,表明患者锻炼有效。对照组于术后第3 d开始提肛肌训练。观察组于术后拔除尿管出现下尿路症状时指导提肛肌训练。均干预3个月。

1.3 观察指标(1)下尿路症状:随访至术后拔管90 d,并记录两组患者下尿路症状发生程度、持续时间。发生程度使用IPSS 量表进行评估,分为轻、中、重3级,轻度症状:0~7分;中度症状:8~19分,重度症状: 20~35 分[4]。(2)焦虑量表(SAS):分别于患者术前、术后1 d 和术后7 d 使用SAS 量表评估患者焦虑情况,SAS 包括 20 个条目,总分 0~80 分,其中>50 分表示患者存在焦虑情绪;50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,≥70分为重度焦虑[5]。(3)尿失禁恢复情况:分别于患者训练后第1周、1个月和3个月采用国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷表简表(ICIQSF)评估患者尿失禁恢复情况。包括ICIQ 及尿失禁原因自我诊断,本研究只观察ICIQ,其包括3个项目:尿漏6分;尿失禁频率5分;日常生活影响10分,总分21分,分数越低患者尿失禁恢复越好[6]。

1.4 统计学处理 应用SPSS22.0统计学软件进行数据分析,计数资料以n(%)表示,采用χ2检验;计量资料以-x±s表示,采用t检验;以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

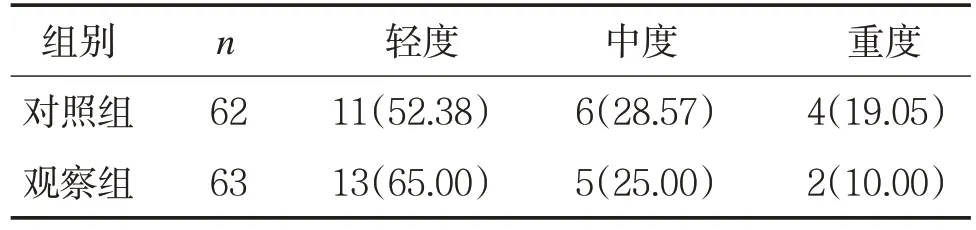

2.1 下尿路症状发生程度 干预后两组下尿路症状发生程度比较,P>0.05。见表1。

表1 两组干预后下尿路症状发生程度比较[n(%)]

2.2 下尿路症状持续时间 干预后两组下尿路症状的持续时间比较,P>0.05。见表2。

表2 两组干预后下尿路症状持续时间比较[n(%)]

2.3 SAS评分 干预后,术后7 d末观察组SAS评分低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组不同时间SAS评分比较(,分)

表3 两组不同时间SAS评分比较(,分)

组别 n 术前 术后3 d 术后7 d对照组 62 58.17±5.03 52.39±5.21 49.29±7.62观察组 63 57.61±5.34 53.42±5.09 41.22±6.66

2.4 ICIQ评分 训练1个月和3个月后ICIQ评分观察组低于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组不同时间ICIQ评分比较(,分)

表4 两组不同时间ICIQ评分比较(,分)

组别 n 术后1周 术后1个月 术后3个月对照组 62 6.39±1.41 4.38±1.12 1.18±0.34观察组 63 6.67±1.35 3.54±1.08 0.53±0.19

3 讨论

前列腺病变是老年男性常见排尿障碍性疾病。经尿道前列腺电切术是治疗该病的首选方式,但术后多数患者存在尿急、尿不尽等暂时性尿失禁症状,引发患者焦虑等负性情绪。早期提肛肌训练可有效提高患者术后康复效果,改善患者暂时性尿失禁症状,但对训练时机的选择现临床上尚无统一标准。现临床上常在术后第3 d 未拔出尿管时对患者进行提肛肌训练,但留置尿管时进行相关提肛肌训练,盆底肌收缩时会导致尿管移动,刺激膀胱壁引发膀胱痉挛,不利于患者控尿功能恢复[7]。

早期提肛肌训练最初是应用于女性压力性尿失禁或产后盆底功能康复训练中。在临床实践过程中被证实可有效改善患者盆底肌肉收缩性及肌肉张力,是改善尿失禁的重要康复手段。且在本研究中于术后拔除尿管出现下尿路症状时指导患者进行提肛肌训练,减少训练过程中盆底肌收缩时对手术创面及尿道壁的摩擦,降低尿管气囊对膀胱壁的刺激,避免气囊刺激引起的膀胱痉挛,从而减轻患者对提肛肌训练的恐惧,提高患者训练积极性和效果。在本研究中,干预后两组患者术后拔除尿管当日下尿路症状发生程度、持续时间组间比较无差异,说明早期提肛肌训练的训练时机对患者下尿路症状的影响不显著。这与高春霞[8]的研究结果一致。

患者情绪对康复效果起着重要作用,良好的情绪可促进患者术后康复。干预后,术后7 d末观察组SAS评分低于对照组,训练1个月和3个月后ICIQ评分观察组低于对照组,说明早期提肛肌训练可改善患者焦虑情绪,促进患者尿失禁恢复。早期提肛肌训练在干预过程中可使近端尿道和膀胱颈在骨盆内提升,同时在收缩尾骨、耻骨周围肌群时增加的腹压可作用于近端尿道及膀胱颈部,可压迫尿道,改善患者膀胱顺应性;且提肛肌还能增强盆底肌肉收缩力及张力。同时,在拔出尿管并出现下尿路症状时指导患者提肛肌训练,不会摩擦留置尿管,减轻尿管移动引起患者的焦虑情绪,且在症状出现时予以训练可增加患者对训练的重视度和依从性,从而达到有效改善患者尿失禁的作用。

综上所述,早期提肛肌训练能够改善经尿道前列腺电切术老年暂时性尿失禁患者的下尿路症状及焦虑水平,改善膀胱顺应性,增强盆底肌肉收缩力及张力,降低尿失禁发生风险。