阿司匹林联合硫酸氢氯吡格雷治疗脑梗死患者的临床效果

2022-01-05江爱民

江爱民

脑梗死作为临床神经内科常见疾病之一,一般情况下,表现形式含腔隙性脑梗死、脑血栓形成和脑栓塞,在临床具有较高发病率。临床此类病症发病机制表明,患者颅内供血不足是其脑组织局部缺血并引发坏死问题的主要原因,进而损伤神经功能,患者临床多见眩晕、吐字不清、肢体麻木、行动障碍等症状[1-2]。此外,脑梗死存在发病急、临床症状多、病情进展快、预后差等多种特征,且多以中老年人群为高发群体,受我国社会人口老龄化问题加剧的大环境影响,患者发病率逐年上增,增加患者身心压力的同时,给其家庭和社会带来较大负担[3]。因此,如何落实患者病症的防控工作,降低其发病风险和提高治疗效果,是临床尚待解决的医学问题之一[4-5]。近年来,针对脑梗死患者病情,基于保护其神经元治疗基础,结合其病情配合溶栓、抗血小板、降压、抗凝作为基础治疗措施,以此达到控制患者病情进展的治疗效果[6]。因此,如何选择安全有效的抗血小板药物来抑制患者血小板凝集问题是消除血栓和改善症状的关键所在。基于此,本研究在2019年1月—2020年1月于我院收治的脑梗死患者中抽出60例,联合阿司匹林、硫酸氢氯吡格雷作为治疗药物,通过发挥两种药物的抗血小板疗效来提高患者治疗效果和改善其神经缺损问题,结果显示整体效果显著,安全性高,具体数据分析如下所示。

1 资料与方法

1.1 一般资料

在2019年1月—2020年1月于我院收治的脑梗死患者中随机选取60例,以每组30例分为观察组和对照组,均经患者同意及医院医学伦理委员会批准。其中,观察组男18例,女12例;年龄33~73岁,平均(54.15±6.23)岁;合并病症类型:糖尿病12例,冠心病15例,高脂血症3例。对照组男17例,女13例;年龄35~74岁,平均(56.52±5.44)岁;合并病症类型:糖尿病10例,冠心病15例,高脂血症5例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组患者均采取常规治疗,包括细胞活化剂、脑保护剂、维生素E、钙离子拮抗剂等药物,并配合营养脑细胞输注来改善患者颅内血供及微循环,同时予患者低分子肝素钙注射液(深圳赛保尔生物药业有限公司,国药准字H20060191,规格:1.0 mL∶5000AXa单位)4 mL,皮下注射,每日1次。

在此治疗基础上,对照组予阿司匹林(拜耳医药保健有限公司,国药准字J20130078,规格:0.1 g×30片)100 mg,口服,每日1次。观察组在对照组治疗基础上予硫酸氢氯吡格雷片(乐普药业股份有限公司,国药准字H20123116,规格:75 mg×7 s)75 mg,口服,每日1次。期间结合其症状缓解程度合理调整药物用量。两组患者均持续治疗2个月。

所有患者治疗期间,应结合其机体体征指标变化进行针对性干预,如若存在高血压或糖尿病等基础病症,还需配合相关血压、血糖控制措施展开治疗,纠正水电解质紊乱,且用药治疗期间禁止使用其他抗栓剂、抗凝药及抗血小板药,避免造成药物不相容而引发其他不良反应症状。

1.3 观察指标及评价标准

采用神经功能缺损评分量表(NIHSS)[7]对患者神经功能缺损程度进行评分,分值范围0~42分,0~10分表示患者神经功能损伤轻度,11~20分表示患者神经功能损伤中度,超过20分表示患者神经功能损伤重度,分值越高表明患者神经功能损伤程度越严重。

采用日常生活能力评定量表(Barthel指数)对患者生活自理能力进行评分,分值范围0~100分,评分项目包含进食、洗澡、修饰、穿衣、大小便控制、如厕、平地行走(45 m)、上下楼梯等,低于20分表示患者生活需完全依赖他人;21~40分表示患者需很大帮助,非常依赖他人;41~60分,表示患者生活需要帮助;超过60分,表明患者基本能够生活自理。分值越高表明患者生活自理能力越高。

结合患者治疗后的神经功能、症状消退及生活自理能力等情况为依据进行疗效评定。其中,显效表示患者完成疗程治疗后,其功能障碍症状(吐字不清、肢体麻木、行动不便)均完全消失或有显著改善,NIHSS评分明显下降,降低幅度超过90%,且肌力显著提高,生活基本能够自理;有效表示患者治疗后临床症状得以有效缓解,NIHSS评分有所下降,降低幅度在50%~90%,肌力提高Ⅱ级左右,生活中需要专人照顾;无效表示上述情况均未出现,患者临床症状、神经功能及肌力均未出现明显改善,有甚者还需长期卧床治疗。治疗总有效率=显效率+有效率。

记录患者消化道出血、胃肠道反应及头痛等不良反应发生情况。

1.4 统计学分析

采用统计学软件SPSS 22.0 进行分析,计量资料以(x-±s)表示,行t检验;计数资料以率(%)表示,行χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗总有效率比较

观察组治疗总有效率高于对照组(90.00%>66.67%),且差异有统计学意义(χ2=4.81,P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的临床疗效比较[例(%)]

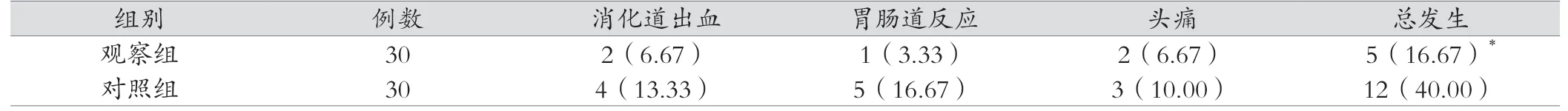

2.2 两组患者不良反应发生率比较

观察组不良反应发生率较对照组低(16.67%<40.00%),且差异有统计学意义(χ2=4.02,P<0.05)。见表2。

表2 两组患者不良反应发生率比较[例(%)]

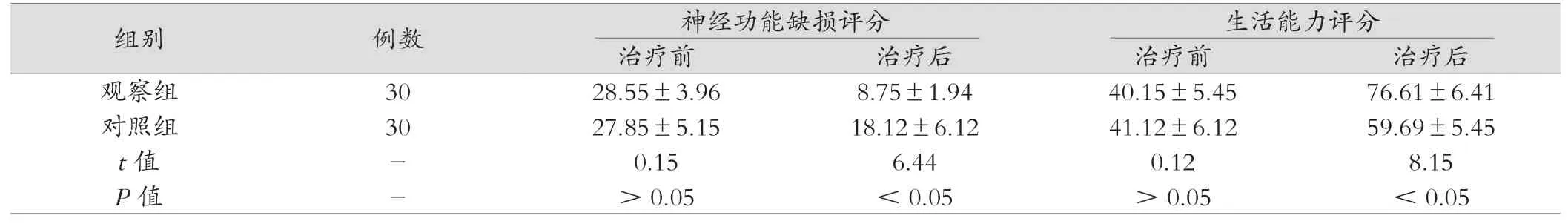

2.3 两组患者治疗前后的神经功能缺损、生活能力评分比较

两组患者治疗后的神经功能缺损、生活能力评分均较治疗前有所改善;组间数据比较,观察组神经功能缺损评分低于对照组,生活能力评分高于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后的神经功能缺损、生活能力评分比较(分,±s)

表3 两组患者治疗前后的神经功能缺损、生活能力评分比较(分,±s)

?

3 讨论

脑梗死作为临床常见脑血管疾病中的一种,发病率较高,患者发病机制复杂,临床多以患者血管壁病变、血流动力学改变、血液流变学异常三者原因作主要解释。而临床相关报道表明,患者诱发因素复杂,包括自身生活不良习惯和基础病症(如高血压、糖尿病、高脂血症等,和患者日常中存在吸烟酗酒及久坐不运动、肥胖等,都会提高患者发病风险[8-9]。临床大量研究结果统计,此类病症以中老年人群为高发群体,并多以头晕、头痛及肢体麻木等症状为发病前兆,病症发病时间多为夜间[10]。因此,针对脑梗死患者发病机制、病变程度及临床症状等病症特点,如何制订合理治疗方法来有效控制患者病情,减少其血栓形成风险和保护神经元,是临床神经内科亟待解决的医学问题。

硫酸氢氯吡格雷、阿司匹林具有显著抗血小板疗效,且两种药物均有各自治疗特点和作用优势,本研究以联合用药为脑梗死治疗方向,结果显示观察组治疗有效率、神经功能缺损及生活能力评分、不良反应发生率,均优于对照组对应值,且差异有统计学意义(P<0.05),提示治疗方案可行性较高。其中,阿司匹林由水杨酸衍生而来,其作为非甾体类抗炎药物中的一种,是通过抑制患者环氧化酶、降低血小板血栓素A2生成速率,来阻断其血小板聚集和血栓形成,且药物还有解热镇痛效果,对缓解患者机体不适和减轻疼痛感有一定疗效[11-12]。因此,临床也显示阿司匹林具有良好的抗酸特性,且生物利用度高,药物综合效果较为理想,在临床得以广泛应用。但也有研究指出,阿司匹林在脑梗死患者治疗中,只能抑制其环氧酶途径,且药物即使有抗血小板疗效,也易被其他聚合物激活,加之患者会存在较多药物使用的不良反应,如胃肠道反应、消化道出血及中枢神经系统损伤等,虽临床提示可控制患者药物用量来提高治疗安全性,但如今此类药物用量尚未有明确金标准,故整体疗效仍然有待商榷。

而硫酸氢氯吡格雷,作为临床常见血小板聚集抑制物,其通过修饰血小板ADP受体,对二磷酸腺苷与血小板的结合过程进行选择性控制,以此降低糖蛋白复合物活性,从而阻断血小板聚集[13]。与此同时,药物起效快,患者在口服药物后,能快速通过多种途径达到抗血小板效果,并直接清除体内自由基,降低多聚不饱和脂肪酸间的反应发生率,防止脂质诱发过氧化问题,从而控制脑细胞坏死进程,是改善患者临床症状和神经功能的有效方案。此外,药物会通过患者肝脏代谢形成一种羧酸盐衍生物,对血小板聚集无影响,因此即使脑梗死患者服用药物后,可能会出现轻微腹痛、腹泻、出血等不良反应,一般也无需予以针对性处理,只需停药就能使症状缓解或者消失[14-15]。因此,通过联合用药来治疗脑梗死,不仅能提高患者整体疗效,还有利于降低其用药风险性,尽早改善患者神经缺损问题,为提高其生活自理能力奠定良好基础。

综上所述,阿司匹林联合硫酸氢氯吡格雷应用于脑梗死患者治疗,患者治疗有效率及神经功能缺损情况均可得到显著改善,提高患者生活自理能力的同时减少药物不良反应,安全性高,值得推广。