甲磺酸阿帕替尼治疗恶性肿瘤的相关研究进展

2021-12-31董馨蔚马松涛

董馨蔚,陈 燕,蒋 刚,张 蕊,马松涛*

0 引言

恶性肿瘤的生长、进展和复发与其新血管的形成息息相关,而血管内皮生长因子(Vascular endothelial growth factor,VEGF)及其受体介导的信号通路是新血管生成的关键步骤之一[1]。近年来,以抑制新血管生成为目的的分子靶向药物研发成为行业热点,并受到广泛关注与应用。阿帕替尼(Apatinib,YN968D1)是我国自主研发的小分子血管内皮生长因子受体2(Vascular endothelia growth factor recepter2,VEGFR-2)的酪氨酸激酶抑制剂(Tyrosine kinase inhibitors,TKIs),对VEGFR-2具有高度选择性,可抑制与VEGF结合和VEGFR-2的自磷酸化作用,从而抑制肿瘤血管生成、生长及转移;其口服吸收良好,主经CYP3A4代谢,粪便排泄。本文就其作用机制、临床应用、不良反应、血药浓度监测和基因多态性等的最新研究进展进行综述,为深入阿帕替尼研究及临床个体化应用提供参考。

1 作用机制

阿帕替尼作为小分子TKIs,可特异性结合VEGFR-2的ATP位点,从而抑制肿瘤血管生成和生长[2],但关于阿帕替尼针对恶性实体瘤的作用机制尚未明确,特别是对肝癌、乳腺癌等多种非说明书适应证的恶性肿瘤。

1.1 PI3K/Akt、MAPK/ERK信号通路 PI3K/Akt、MAPK/ERK信号通路是蛋白酪氨酸激酶激活的主要下游信号途径,激活后会促进肿瘤细胞增殖、迁移和转化。其中磷酯酰肌醇激酶(PI3K)激活后,可活化信号蛋白Akt 形成磷酸化蛋白激酶B(p-Akt),p-Akt通过抑制下游底物如抗凋亡蛋白Bcl-2族和半胱天冬酶族中蛋白质抑制细胞凋亡,从而导致细胞增殖与转移[3];丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路的关键调控因子p38活化后,可抑制 Bcl-2激活,通过诱导线粒体凋亡途径促进肿瘤细胞凋亡[4]。研究表明,阿帕替尼可通过下调p-Akt及Bcl-2的蛋白表达,抑制胃癌细胞系HGC-27[4]、MDA-MB-231乳腺癌细胞[5]和SNU739、HepG2、SMMC-7721肝癌细胞[2-3]的增殖并诱导其凋亡,从而达到良好的抗肿瘤作用。

1.2 上皮间质转化途径 上皮间质转化(Epithelial mesenchymal transformation,EMT)是上皮细胞在一些因素的作用下失去极性及细胞间紧密连接和黏附连接,获得间质表型,变成具备间质细胞形态和特性的细胞改变,从而引发肿瘤细胞发生侵袭和转移,甚至逃逸某些因素诱导的凋亡[6]。张圣村等[1]发现,阿帕替尼可通过调控EMT途径抑制三阴性乳腺癌 MDA-MB-231 细胞的侵袭,从而发挥抗肿瘤转移的作用。

1.3 细胞糖酵解途径 乳酸产量增加是肿瘤细胞代谢表型有氧糖酵解效应的主要特征。张化芝等[7]发现,阿帕替尼可通过糖酵解途径抑制乳腺癌MDA-MB-231细胞内乳酸产量、糖酵解能力值及保留值,浓度依赖性地减弱有氧降解效应,从而抑制癌细胞增殖并诱导其凋亡。

1.4 死亡受体Fas-脂筏途径 脂筏是质膜上特殊的微结构域,富含胆固醇和鞘脂类,可介导死亡受体(Fas)诱导的凋亡途径,研究表明,阿帕替尼可通过促进死亡受体Fas向脂筏内聚集而诱导乳腺癌细胞凋亡[8]。

1.5 其他作用机制 除了上述途径及靶点之外,阿帕替尼还可调控E-cadherin、MMP9、MMP2、Vimentin等基质金属蛋白酶相关蛋白的表达,抑制肺腺癌细胞H1299、H3255的侵袭迁移能力[9];亦可下调人涎腺腺样囊性癌SACC83细胞VEGFR、肝细胞生长因子、表皮生长因子和血管生成素的mRNA表达,从而抑制癌细胞增殖及肿瘤生长[10]。近几年,关于阿帕替尼针对于不同恶性肿瘤的基础作用机制研究越来越多,为其在临床治疗的应用提供了更深层次的理论依据和实验基础。

2 临床应用

根据药品说明书,阿帕替尼适用于单药治疗既往接受至少2种消化系统化疗方案后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌(GC/AGE)患者,但有关临床应用研究表明,阿帕替尼可对其他恶性肿瘤具有较为可观的治疗作用。

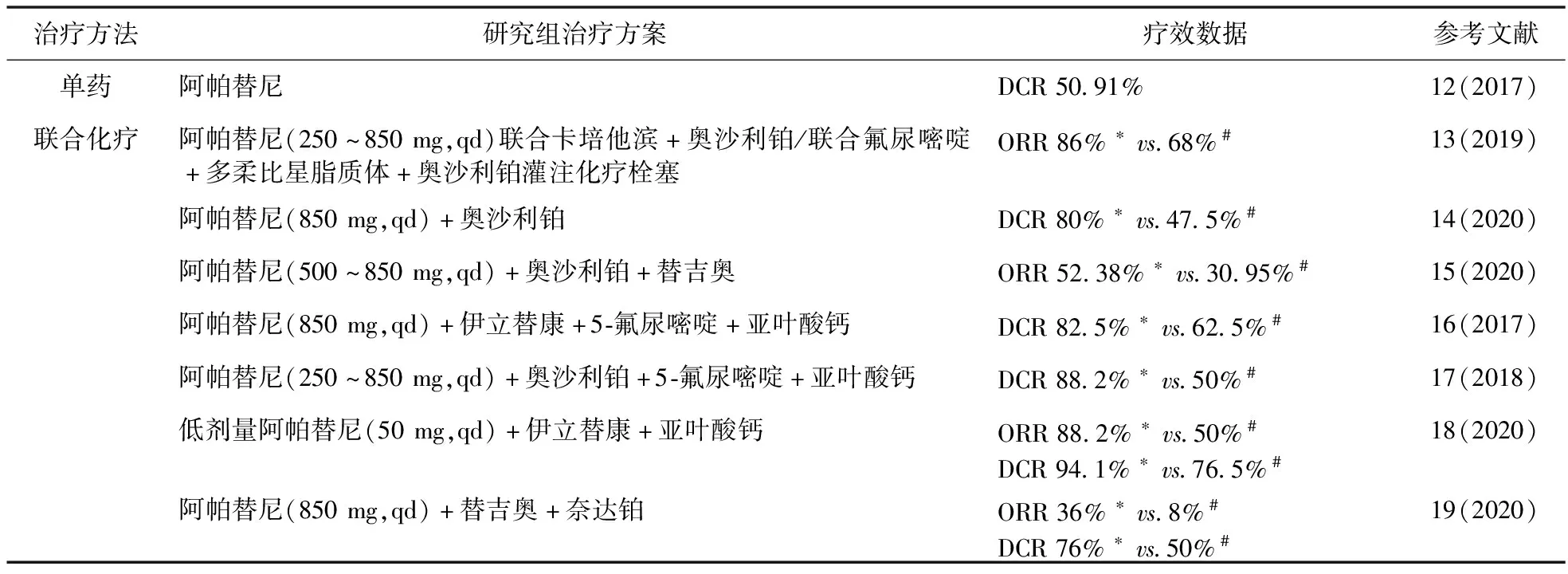

2.1 说明书批准适应证-胃癌或胃-食管结合部腺癌 阿帕替尼于2014年由国家市场监督管理总局(CNDA,原食品药品监督管理局)批准上市,用于晚期GC/AGE患者三线及以上的临床治疗,并于2015 年收入NCCN临床实践指南,用于进展期胃癌的二线治疗[11]。近年来,有关阿帕替尼及其联合化疗治疗晚期GC/AGE的临床研究结果显示,阿帕替尼可有效控制疾病、提高患者生存质量且安全可靠,见表1。

表1 阿帕替尼有关胃癌或胃-食管结合部腺癌的临床应用研究

2.2 超说明书应用

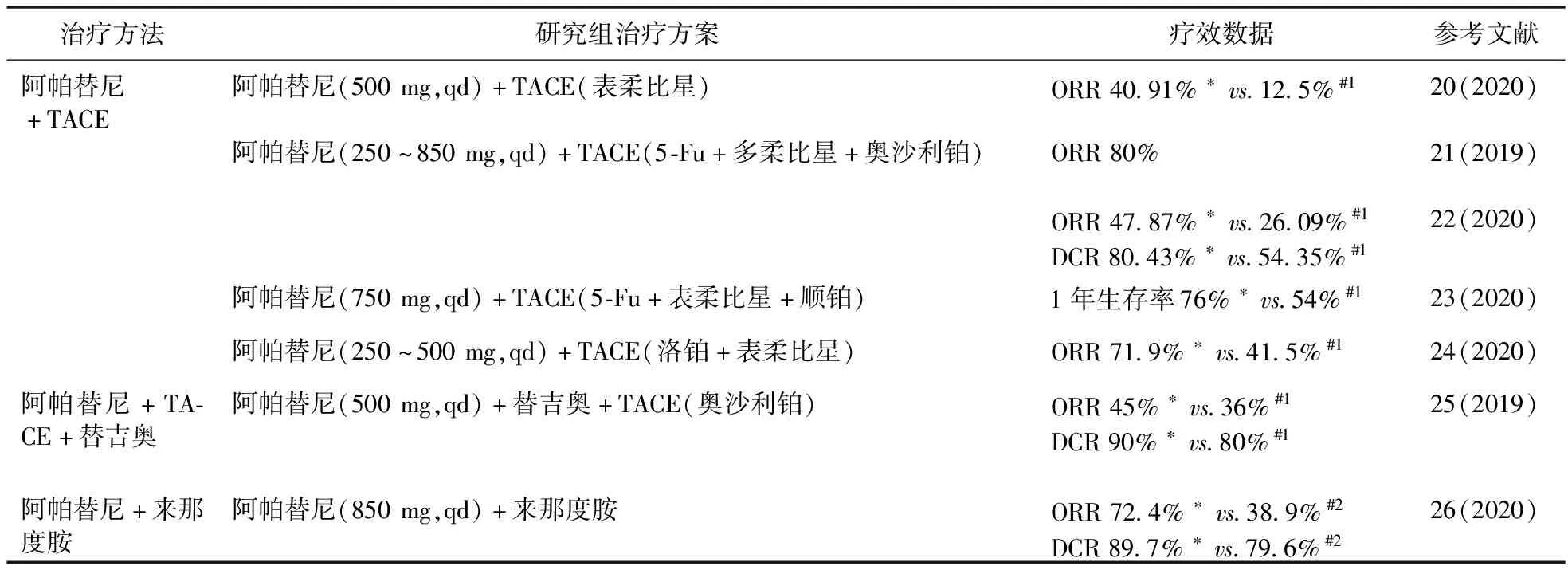

2.2.1 肝癌 原发性肝癌是一种富血管肿瘤,阿帕替尼作为小分子抗肿瘤血管生成靶向药,在治疗原发性肝癌中可获明显疗效。多项研究结果显示,阿帕替尼联合化疗药物在原发性肝癌治疗中具有较为可观的作用,特别是阿帕替尼联合肝动脉化疗栓塞术(Transarterial chemoembolization,TACE),其常用灌注的化疗药物包括蒽环类药物、5-氟尿嘧啶(5-Fu)、奥沙利铂、洛铂等(见表2)。该方法治疗原发性肝癌患者较为安全、有效。

表2 阿帕替尼联合治疗原发性肝癌的相关临床研究

2.2.2 肺癌 肺癌是最常见的具有高致死率的恶性肿瘤之一[27]。近年来,有关肺癌治疗的研究结果显示,阿帕替尼单药或者联合放化疗可有效改善(晚期)肺癌患者临床相关指标水平,提高治疗效果和生存质量,见表3。

表3 阿帕替尼有关肺癌的临床应用研究

2.2.3 乳腺癌 多项多中心、单臂II期临床试验结果显示,阿帕替尼可有效治疗乳腺癌,改善患者预后[35]。Li等[36]报告了1例低剂量阿帕替尼治疗伴有脑转移的晚期三阴性乳腺癌(TNBC)患者的案例,发现单药低剂量阿帕替尼可能是治疗伴转移TNBC患者的有效治疗方法,但其机制还有待深入研究。

2.2.4 卵巢癌 研究表明,单药口服阿帕替尼治疗多线治疗失败的晚期卵巢癌,可有效延长患者无进展生存期(Progression free survival,PFS),且保证患者的正常生活质量[37]。张文慧等[38]发现,阿帕替尼联合替吉奥治疗铂类耐药或铂类难治型晚期卵巢癌疗效显著、安全性高,并可减少治疗期间不良反应的发生。阿帕替尼单药或联合用药可有效治疗晚期/复发卵巢癌,改善患者生存质量,降低血清标志物水平,且安全性更高,值得临床应用推广。

2.2.5 其他恶性肿瘤 阿帕替尼的临床疗效目前在食管癌、宫颈癌、骨与软组织肉瘤、结直肠癌等恶性肿瘤中获得初步肯定[39-42],但仍需更多研究数据为其临床应用的推广提供依据。

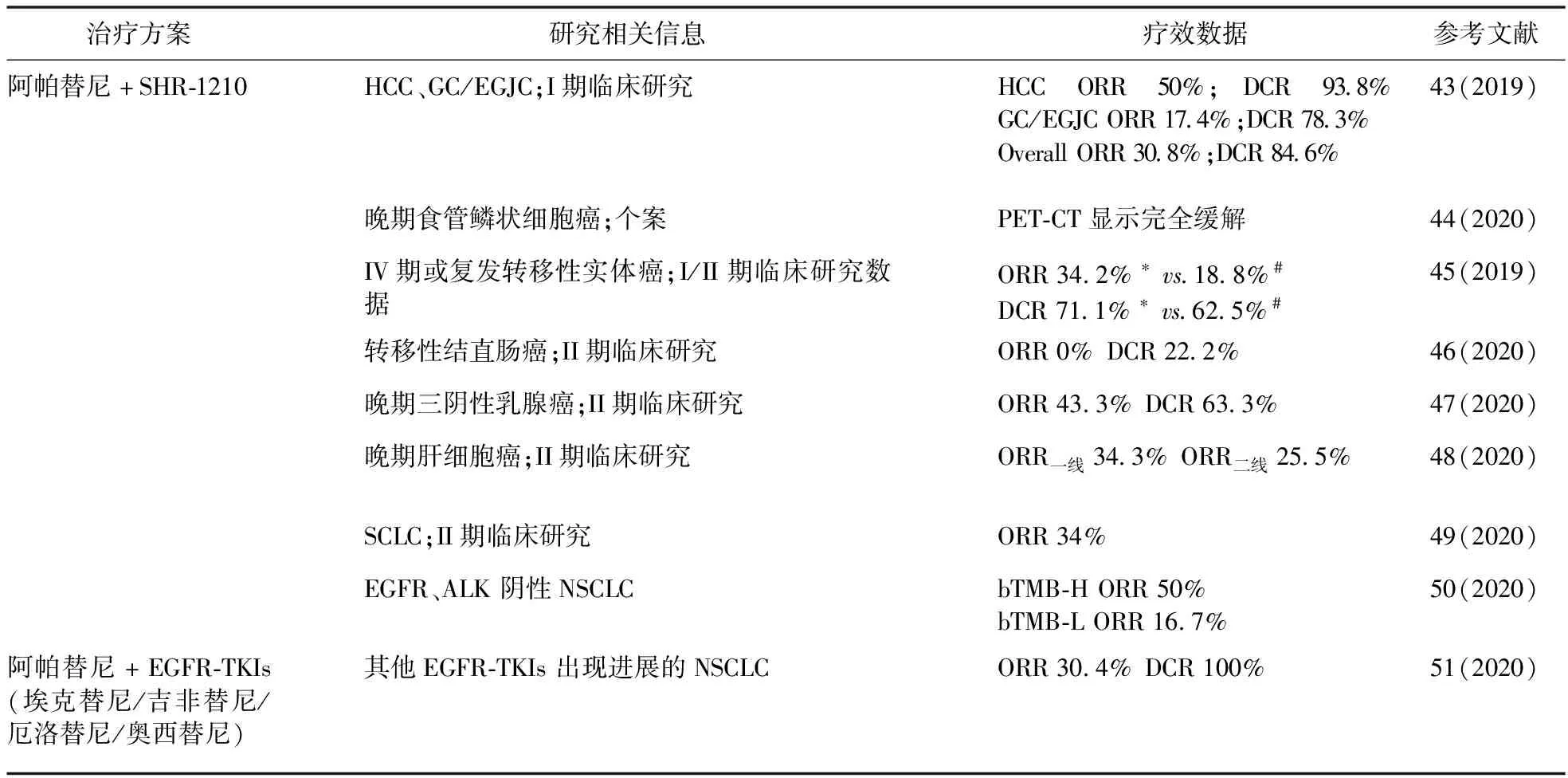

2.3 阿帕替尼联合免疫治疗或其他EGFR-TKIs的临床应用 自阿帕替尼上市以来,许多研究探索其联合免疫治疗或其他EGFR-TKIs的临床疗效(见表4)。其中,有关肺癌的研究结果显示,阿帕替尼联合免疫治疗或其他EGFR-TKIs 可有效提高1代EGFR-TKIs 耐药的肺癌患者的临床疗效。

表4 阿帕替尼联合免疫治疗或其他EGFR-TKIs的临床应用

3 不良反应

阿帕替尼相关不良反应发生率最高的是全身性损害,占所有ADR的46.35%,主要表现为高血压;其次是皮肤黏膜系统(19.20%),主要表现为手足综合征;第三是消化系统(17.23%),主要表现为消化道出血、恶心、呕吐[52]。

阿帕替尼所致心血管系统损害较为常见,其中高血压发生率占比最高。国内外有研究显示,阿帕替尼患者血压升高可导致可逆性后脑白质脑病综合征[53]及缺血性脑卒中[54]。除此之外,阿帕替尼还可导致罕见急性不良反应,如急性左心衰、快速型房颤等心脏毒性[52],降低患者生存质量。在使用阿帕替尼前,应详细询问患者有无心律失常、冠心病等心脑血管既往史,治疗过程中密切监测患者血压变化,加强对患者的用药监护,做好相关患教工作。

手足综合征(Hand-foot skin,HFS)是阿帕替尼治疗过程中发生率较高的不良反应,严重影响患者生活质量。徐玲等[55]对阿帕替尼相关HFS进行多因素分析,发现剂量、WBC计数、ALT和AST是阿帕替尼致HFS的高危因素。有学者认为,中西医结合诊治阿帕替尼相关HFS,即在西药局部保护修复皮肤的同时,发挥中药解毒消肿、散瘀止痛、去腐生肌等作用,可有效提高患者对阿帕替尼的耐受性,并使患者更好地从靶向治疗中获益[56]。

4 血药浓度监测

鉴于阿帕替尼在临床使用中个体化差异较大,易导致较严重的不良反应,且疗效与不良反应之间难以平衡,常超说明书用药,而血药浓度监测是评估疗效、预防检验不良反应、提供个体化用药参考的有效方法,因此,越来越多的学者研究探索精确检测阿帕替尼血药浓度的方法,为临床合理用药提供参考依据。目前,国内外研究的人血中阿帕替尼浓度的检测方法主要有高效液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)、反相高效液相色谱法以及二维液相色谱法(FLC),其中HPLC-MS/MS法研究较多,较为成熟。

范芳等[57]使用反相高效液相色谱法测定人血中阿帕替尼的浓度,该方法操作简单、高效快捷。李力等[58]选用索拉非尼作为内标,建立了LC-MS/MS方法用于测定肿瘤患者阿帕替尼血药浓度,该方法特异性强,灵敏度高。Yu等[59]建立、验证了一种新型的二维液相色谱方法(FLC),并成功用于临床检测胃癌患者的阿帕替尼血药浓度,该法灵敏度高、重现性、准确度好,且操作简便、价格低廉,有待在临床广泛应用。

5 基因多态性检测及意义

基因多态性是影响阿帕替尼疗效、耐药及不良反应的因素之一,基因位点检测可以应用分子生物学方法综合评价阿帕替尼的临床治疗,为制定个体化治疗方案提供科学依据。

有研究发现,阿帕替尼标准治疗后进展的晚期非鳞状NSCLC患者的临床结局可能通过介导激酶插入域受体KDR mRNA的表达而受到KDR 4397T>C多态性的影响[60]。亦有研究探索VEGFR-2-906T>C位点基因多态性对阿帕替尼治疗晚期非小细胞肺癌的影响,发现VEGFR-2-906T>C位点CC/TC基因型患者中位PFS较短、治疗效果较差[61]。张钟予[62]对胃癌患者原发肿瘤组织与外周血白细胞进行全外显子组测序,发现NUDT15-rs116855232位点和CYP2A7-rs73032311位点突变可能是阿帕替尼原发性耐药的预测因子,并通过分析共筛选出TP53、PAX2、ZEB1、CTGF、CBL、CHEK2、STK11、SDHB 和 AFF1共9个候选癌症相关基因。目前,关于阿帕替尼临床效应与相关基因位点关联性研究较少,还有待进一步考察和探究。

6 结语

阿帕替尼作为小分子VEGFR-2酪氨酸激酶抑制剂,可通过抑制MAPK/ERK、PI3K/Akt信号通路、调控细胞EMT、影响细胞糖酵解、促进死亡受体(Fas)脂筏内聚集和调节相关蛋白的表达等机制发挥抑制肿瘤细胞增殖、迁移,并诱导其凋亡的抗肿瘤作用。多项临床试验证实阿帕替尼可在胃癌、肺癌、肝癌、乳腺癌、卵巢癌、食管癌、结直肠癌等恶性肿瘤中发挥治疗作用,且治疗过程中应密切关注患者血压等心血管情况,加强用药监护。由于个体化差异大,基于血药浓度监测以及基因检测的个体化治疗愈发重要,但现有研究较少,有待更多关于阿帕替尼个体化治疗的研究报道,为临床科学个体化用药提供参考。