人力资本错配对产业结构升级的影响

——基于省级面板数据的实证研究

2021-12-28周建军

展 望,周建军

(中央财经大学 经济学院,北京 100081)

一、引 言

过往的30多年中,中国经济取得举世瞩目的成就,保持了持续的高速增长态势。然而,在成就的背后,也应该看到问题和隐患所在,那就是之前的高速增长更多地依靠大量的资源投入,而随着资源约束的趋紧,这种粗放型的经济增长模式越来越难以为继。除资源的约束日益趋紧外,粗放型的经济增长模式也使得资源错配问题日益凸显,各种非市场化因素干扰着资源的有效配置,使其利用效率低下,最终影响了经济的整体效率。

基于上述不利局面,党的十九大审时度势,提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量增长阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。不同于高速增长阶段倾向于资源的大规模投入,高质量增长阶段更看重资源的利用效率,以提升效率为最终导向,这时,资源错配的问题更加凸显。要使经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段,转变发展方式、调整产业结构势在必行。唯有优化产业结构,提升高附加值、高技术含量的产业比重,使得经济由粗放型向集约型发展,才能最终实现经济的持续发展。

由于区域间经济发展不平衡、劳动力市场机制不健全以及行政垄断等诸多原因,我国的人力资本错配问题在区域间、产业间以及行业间长期存在。相对于物质资本的错配,人力资本错配造成的经济效率的损失更大。因为不仅人力资本本身是一种投入要素,它还是其他要素的分配者和使用者,所以人的有效配置不仅可以使劳动参与者人尽其才,还可以使物质要素物尽其用。

在我国当前由高速增长转向高质量增长的关键阶段,人力资本错配问题若长期得不到解决,将影响到经济发展方式转变和产业结构升级的过程。基于此,本文着重探讨人力资本错配对于产业结构升级的影响,旨在通过量化实证分析得出人力资本错配对产业结构升级的影响效应,并探索这些效应背后的作用机制。

二、文献综述

(一)现有研究梳理

现有的文献对人力资本与产业结构优化升级之间的关系进行了深入研究。例如,符建华等(2019)[1]使用2008—2016年中国的省级面板数据,通过固定效应模型实证检验了人力资本水平对产业结构优化升级的影响,发现二者之间存在正向关系,即人力资本存量的提升可以促进产业结构的优化升级。王健等(2013)[2]以受教育程度衡量人力资本,实证分析了人力资本对于产业结构优化升级的影响效应,并且提出三个影响机制,即收入增长效应、技术进步效应和城市化效应。赵建军等(2019)[3]在利用地级市面板数据研究智慧城市建设的推进对于产业结构升级的影响时,以人力资本储备水平为机制变量,发现其在智慧城市建设中具有推动产业结构升级的重要作用。通过梳理发现,现有文献多将研究视角停留在人力资本储备水平的积累上,而关于人力资本配置问题的研究目前还略显不足。其中,符建华等(2019)[1]在验证人力资本存量水平对于产业结构升级的影响时,以市场化作为调节变量,发现当前我国很多地区的劳动力配置仍以政府为主导,严重制约了配置效率,既不利于经济增长,也不利于产业结构升级。陈建军等(2014)[4]的研究发现,产业结构转型升级的成效取决于它跟人力资本结构的匹配程度,唯有二者协调匹配,产业结构的转型升级过程才能得到推动。此外,王健等(2013)[2]的研究认为,人力资本出现适当的分布不均匀反而会在一定程度上推动经济的非农化进程,但是却会抑制经济的服务化进程。

现有的文献还从不同的视域范围对人力资本与产业结构优化升级之间的关系进行了研究。例如,刘珂等(2019)[5]以河南省为研究对象,把人力资本划分为普通型、技能型和创新型三类后发现,河南省的高级别人才的储备存在较大问题,其中高技能型人才短缺严重,创新型人才储备不足,这些都严重制约着河南省产业结构的转型升级进程。刘珊珊(2019)[6]以新疆为研究对象,把新疆划分为北疆、南疆与东疆三大区域,通过构造2001—2017年的面板数据,实证分析了各区域内人力资本对于产业结构升级的影响。研究发现,对人力资本提升存量、平衡分布以及优化结构均可以促进当地的产业结构优化升级。此外,尹秀芳(2019)[7]还利用PVAR模型实证检验了长三角核心城市群内人力资本的集聚和城市化对于产业结构升级的互动关系,发现人力资本的集聚以及城镇化都可以显著推动区域内的产业结构优化升级。通过梳理发现,现有文献多将研究视角停留在某一区域,较少对全国产业结构的转型升级和人力资本的优化配置进行深入研究。

(二)现有研究评价

综上所述,现有文献在研究视角和视域范围方面存在一定的局限性,因此未来可以从以下两个方面继续深入挖掘和研究。其一,对人力资本的关注点可以从存量水平转向配置效率。现有文献多将研究视角停留在人力资本的储备水平上,但是在关注人力资本存量积累和储备水平的同时,更应关注其分布结构和配置效率问题。特别是近年来随着教育水平的不断提高,我国人力资本的储备水平不断提升,存量问题得到一定程度的解决,这时人力资本在区域间、产业内的配置低效和分布不合理的负面效应越来越突出,因此关于人力资本的配置问题更加值得研究。其二,研究的视域范围应该从局部区域拓展到全国。中国是一个幅员辽阔的大国,各个区域之间的经济发展水平、产业结构状况以及人力资本存量差别迥异,区域间的产业转移和劳动力转移显得尤为重要。因此,未来的研究视角应该更多地关注全国层面上人力资本配置和产业结构升级的关系,特别是要更多地开展东中西部分地区的异质性研究,从而可以在更高的层面上把握中国人力资本的配置状况及其与产业结构升级的关系,也可以更好地统筹区域间的资源配置。

基于上述两点,本文拟用人力资本的错配状况衡量人力资本的配置效率,利用全国31个省市的面板数据,实证分析全国范围以及各分地区内人力资本错配与产业结构优化升级之间的关系,以期得到更多有价值的研究发现,从而为中国产业结构的优化升级提供更多有价值的参考。

三、模型、变量与数据

(一)模型与变量

本文的计量模型设定如下:

Yit=αi+βXit+θZit+εit

(1)

式(1)中选用了固定效应模型进行估计,Y代表衡量产业结构升级的变量,此处共选取了三种。第一种是用第三产业与第二产业产值的比值(记为“三产/二产”)作为衡量产业结构高级化的变量。这一指标可以反映出经济向着“服务化”发展的倾向[8],但是它忽略了第一产业,因而不能综合反映三大产业的升级状况。第二种是通过给三大产业的产值分别赋予1到3的权重来综合考量三大产业升级的状况,故又称产业结构综合指数[9]。与第一种指标相比,该指标将第一产业考虑进来。第三种指标与第二种指标有些相似,它是各产业产值的加权平均,只不过权重换成了各产业的劳动生产率(某产业产值/该产业就业人数)。该指标与第二种指标相比,又把劳动生产率考虑进来,因而可以更加全面地衡量产业升级状况[10],故又称产业结构升级系数。

Z代表控制变量,分别衡量某省某年份人均人力资本存量、外资引进水平、技术创新水平、财政支出水平以及地区虚拟变量。之所以选择这些变量加入回归方程,是因为它们都能对某地区的产业结构转型升级产生较为明显的影响。

详细的变量说明见表1,主要变量的描述性统计见表2。

表1 变量说明

表2 主要变量的描述性统计

(二)数据说明

本文构造的是省级面板数据,时间跨度为1999—2017年。在构造被解释变量“产业结构升级指标”时, 需要用到各省份的分产业产值数据,数据来源为历年《中国统计年鉴》;此外,在构造“产业结构升级系数”时,还需要用到每个省分产业的就业人数,这主要来自各省统计年鉴。

关于每个省的人力资本,具体的构造过程参考了彭国华(2005)[11]的方法,需要用到每个省份就业人员的平均受教育程度,数据来源于历年《中国劳动统计年鉴》。在计算人力资本错配系数时,还需要用到劳动收入份额,这一系数虽然没有直接的统计资料可得,但是可以通过“每个省的劳动者报酬/每个省的总产出”间接得到,相关数据来自历年《中国统计年鉴》的“各地区国内生产总值项目结构”部分。

关于控制变量,计算人均人力资本水平时除各省人力资本存量外,还需要各省历年人口数,这可从历年《中国统计年鉴》中的 “分地区年末人口数”得到,其余的外资引进、技术创新、财政支出指标的构造分别使用了《中国统计年鉴》中的“分地区外商投资企业年底注册登记情况”、“分地区国内三种专利申请数和授权数”、“分地区一般公共预算支出”。

四、实证分析

在设计好计量模型、构造完相应变量并且搜集到相关数据后,便可以展开实证分析。

(一)人力资本错配和产业结构升级情况的描述性统计

在进行回归分析之前,先对回归中的两个主要变量——人力资本错配系数(1)表3展示的是“人力资本错配系数”而非进入回归模型中的“人力资本错配程度”,错配程度由错配系数计算得来,它是错配系数与1的偏离值的绝对值。与产业结构升级情况进行简单的描述性统计,看一下它们在不同地区(2)某地区的某一变量取值为该地区所有省份的均值,例如东部地区的错配系数即为东部10省错配系数的平均值。、不同年份的分布情况,具体结果见表3。

表3 各地区主要年份人力资本错配与产业结构升级情况

首先看错配系数,东部地区所有年份的错配系数均小于1,说明东部地区的人力资本配置一直不足。这主要是由于东部地区的产业结构升级较快,高端产业对于高素质人才的需求甚至超过了该地区的人力资本储备,因此表现为人力资本配置不足。但是,随着时间的推移,东部地区的人力资本错配系数逐年升高,从1999年的0.749上升到2017年的0.844,与1的差距越来越小。这说明东部地区人力资本配置不足的情况逐年得到缓解。究其原因,一是东部地区教育水平连年提升,为该地提供了源源不断的高素质人才;二是我国劳动力市场转移和流动机制不断完善,使得东部地区可以不断吸引到高端人才。与东部地区相比,中部和西部地区的人力资本错配系数一直大于1,说明这两个地区的人力资本配置始终过度,其中尤以中部地区为甚。这是因为中西部地区的经济发展水平以及产业结构均相对落后,无法有效吸纳当地的劳动力,因而造成人力资本配置过度的局面。中部地区比西部地区的配置过度更严重,则是因为中部地区的人力资本储备实际上已经几乎和东部地区持平,而西部地区则远远落后。从中西部地区人力资本错配系数的变化趋势来看,中部地区经历了先上升后下降,西部地区则是先维持不变后小幅下降。总而言之,近几年来,随着劳动力市场机制的不断健全,东部、中部、西部各地区的人力资本错配情况均得到了缓解。东北三省的人力资本错配系数则经历了小幅上升,由配置不足转为配置过度,这与东北重工业的衰落有关。

然后看产业结构升级情况。由于使用了三种不同的指标来衡量各地区的产业结构升级情况,故也要对三种指标分别进行观察分析。如果看第一种指标“三产/二产”,则在东部地区和东北地区该值出现了上升趋势,其中东部地区的上升应该与产业结构向着服务化的转型升级有关,而东北地区的上升则极有可能是因为重工业的衰落。如果看第二种指标“产业结构综合指数”,则四个地区都经历了小幅上升(总体来看,综合指数的变动范围很小,在2.1至2.5之间),其中中部、西部的上升趋势相对更大一些。这说明若综合三个产业来看,中部、西部地区的升级趋势更明显,这可能与中部、西部地区第一产业的转型升级有关。最后看第三种指标,产业结构升级系数,全部四个地区中该指标均有较大幅度的上升。这说明在1999—2017年间,四个地区的产业结构均完成了一定程度的转型升级,其中,东部地区上升幅度最大。由于升级系数指标以劳动生产率为各产业产值的加权权重,那么东部地区的升幅最大说明了该地区劳动生产率最高的产业产值上涨更快,也即第三产业的升幅明显,因而东部地区产业结构向着服务化转型升级的趋势更明显。

(二)人力资本错配对产业结构升级的回归分析

1.全样本回归

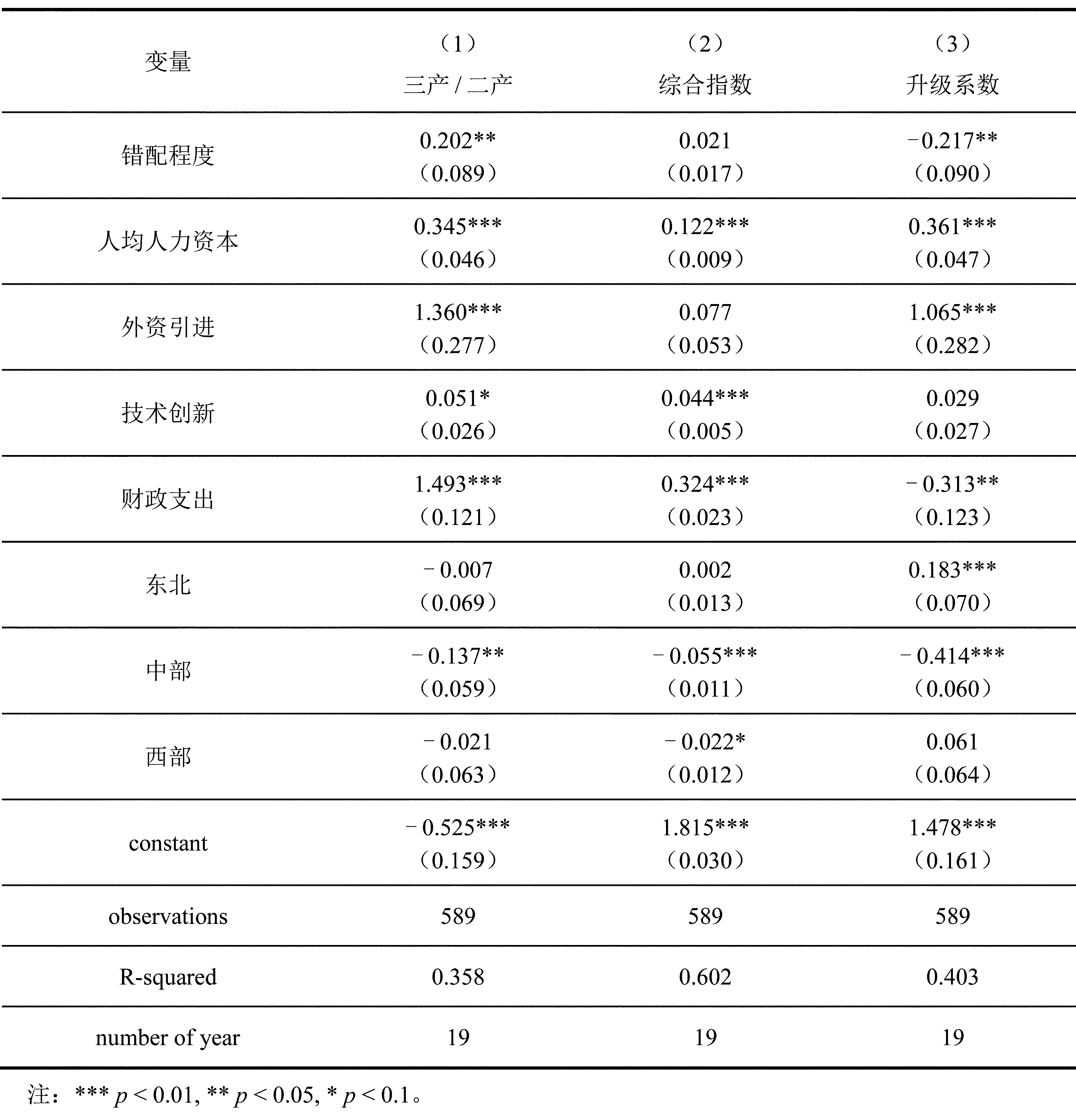

全样本的回归结果见表4。

表4 人力资本错配对产业结构升级的回归结果(全样本)

在全样本回归中,错配程度对衡量产业结构升级情况的三种指标的影响各有不同。错配程度对第一种指标“三产/二产”的影响显著为正,即人力资本的错配情况越严重,第三产业产值相对于第二产业产值的比重越大;错配程度对第二种指标“产业结构综合指数”的影响并不显著;错配程度对第三种指标“产业结构升级系数”的影响显著为负,即人力资本的错配情况越严重,产业结构的升级系数越小。

这里有一点需要单独说明,在定义人力资本的错配程度时,只是取了错配系数与1的差的绝对值,因此错配程度一定是非负值。但是,实际的错配情况既有可能是配置不足(错配系数小于1),也有可能是配置过度(错配系数大于1)。在全样本回归中,配置过度或配置不足这两种情况是无法被区分开的,它们只是被统一称为错配,因此,利用全样本回归得出的系数实际上并无太大实际意义,因为无法确定是配置不足还是配置过度影响到了产业结构的转型升级。

再来看各控制变量对于产业结构升级的影响。人均人力资本对三种指标的影响全部为正,足以说明人力资本对于产业结构转型升级的重要性。外资引进的水平也几乎都是显著的正向影响,这说明引入外资也能有效促进一个地区产业的转型升级。技术创新的系数也基本显著为正,可见技术创新水平的提升对于产业结构的转型升级也很重要。财政支出水平对前两种指标的影响为正,对第三种指标的影响为负。这是因为财政支出水平的高低在某种程度上代表了政府行政力量的强弱,前两种指标只考虑了产业与产业间的比重,而没有考虑产业内的生产效率问题,第三种指标则考虑了效率问题。一般而言,政府可以通过行政干预强制调整某地的三产比重,比如优先发展第三产业服务业,但是政府却无法提升某个产业内的生产效率。

2.分样本回归

上文通过全样本回归,得出了一些关于控制变量的结果,但是正如上文所述,全样本中定义的错配程度无法区分配置不足和配置过度两种情况,而由上文的描述性统计可知,东部地区在全部年份一直表现为人力资本配置不足,中部、西部地区则一直表现为配置过度,故利用东部10省与中西部18省的两个分样本进行回归就可以分别观察到人力资本配置不足与人力资本配置过度对于产业结构转型升级的影响。各分地区样本的回归结果见表5。

表5 人力资本错配对产业结构升级的回归结果(分样本)

首先看东部地区的分样本回归结果,人力资本的配置不足并不会显著影响到“三产/二产”,但却显著提高了产业结构的综合指数和升级系数两种指标,即在这里似乎发现了一个略显矛盾的结论:东部地区的人力资本配置不足越严重,反而越能促进产业结构的转型升级。之所以会有这一发现,主要有以下三点原因:

(1)根据边际生产率递减规律,某一要素越是稀缺,则其发挥的边际生产力越大,人力资本亦是如此,故适度的配置不足比配置过度更能提高生产效率,特别是在高素质人才更为稀缺的高端产业,所以在此处配置不足反而可以促进产业结构升级(特别是对升级系数来说,因为它以生产率作为产业产值的加权权重)。

(2)对于某一地区错配程度的衡量,并没有细分到产业,更没有细分到行业,而是笼统地测度了地区与地区间的错配。这种错配有可能发生在一二产业间,也有可能发生在二三产业间,还有可能发生在一三产业间。如果进一步细分产业,那么东部地区人力资本的配置不足有可能主要发生在其第二产业内的制造业部门,而在构造产业结构升级的衡量指标时,往往给予第三产业更高的权重,第二产业的权重相对较低。因此,即使东部地区的制造业中发生了较为明显的人力资本的配置不足,但是并不影响其第三产业的产值更高,所以依然表现为产业结构升级程度更高。

(3)还有一点不容忽视,那就是此处在研究人力资本配置不足对产业结构升级的影响时,内生性也比较明显。一般来说,第三产业中的高新行业对于高素质高技能劳动力的要求更高,在现有劳动力的素质结构还不能很好满足其需要的情况下,这些行业在短期内就会表现为人力资本的配置不足[12]。因此,在东部地区的高新行业内,极有可能出现结构升级与配置不足并存的局面。关于内生性的问题,未来的研究中会选用更科学的实证方法尝试解决。

然后看中西部地区的分样本回归结果,人力资本的配置过度可以提高“三产/二产”指标,但是却降低了产业结构的综合指数和升级系数两种指标。探究其原因,主要在于:

(1)人力资本配置过度之所以会提高“三产/二产”指标,主要是由于在中西部地区,制造业发展不足,吸纳劳动力的能力有限,更多劳动力涌入了餐饮、旅游等非生产性服务业[13],这些行业本身对人力资本的要求并不高,因此,西部地区的配置过度会提高“三产/二产”指标。

(2)人力资本配置过度会降低产业结构的综合指数和升级系数两种指标,这仍然是由于中西部地区的劳动力更多地向非生产性部门聚集,经济“脱实向虚”的趋势明显。这不仅损害了产业内的生产率,也阻碍了产业结构向着生产率更高的方向转型升级。

五、结论与政策建议

本文利用1999—2017年的中国省级面板数据,通过设计计量模型并构造相关的指标变量,实证检验了人力资本错配对产业结构升级的影响,得出以下几个基本结论。第一,东部地区的经济发展和产业结构升级水平较高,对该地区的人力资本水平提出了更高要求,因此,东部地区表现为人力资本的配置不足。与东部地区相比,中西部地区的经济发展水平和产业结构均相对落后,无法有效吸纳人力资本储备,因而造成了该地区人力资本配置过度的局面。第二,在东部地区,适度的人力资本不足反而有利于该地区的产业结构转型升级。第三,在中西部地区,人力资本的配置过度阻碍了当地的产业结构转型升级。基于上述研究结论,本文得出以下几点政策启示。

(1)各地区政府要能够始终明确当地人力资本水平的储备和错配情况,同时适当地完善劳动力市场机制,适度地出台劳动力转移政策,适当地调整产业结构,使得当地的人力资本储备水平更好地匹配当地的产业结构,从而在优化人力资本配置的同时促进产业结构的优化升级。中央政府则要统筹全国各地区的情况,通过出台相应的政策促进劳动力的有效转移,通过实施科学的战略实现各地区间的产业转移与结构升级,从而在全国范围内实现合理的“雁阵”型产业转移模式,提高全国人力资本的配置水平。

(2)东部地区和中西部地区均出现了经济“脱实向虚”的趋势,其中尤以中西部地区为甚,人力资本过多涌入生产率较低的非生产性服务业部门,而在实体经济尤其是制造业中,人力资本配置不足的情况较为严重,长此以往,必将影响我国成为制造业强国,也会阻碍产业结构的转型升级和经济长期发展。基于此,各地区和中央政府均应出台相应政策,引导人力资本的流向,例如通过提升制造业和生产性服务业的待遇水平,吸引更多高素质劳动力进入这些行业。