社会资本对农民工心理健康的影响

——基于福建省农民工的调查

2021-12-26卢海阳

张 敏,卢海阳,杨 龙

(1.福建农林大学公共管理学院,福建 福州 350002; 2.西南财经大学中国西部经济研究中心,四川 成都 611130)

健康是人力资本的重要组成部分,农民工作为我国产业工人和服务业劳动力的重要组成部分,为城市经济的快速发展和城镇化进程的稳步推进作出了重要贡献。但受户籍制度、资源禀赋、行业分割等因素限制,农民工无法同城市居民享有同等的权利和待遇,在社会融合过程中面临着一系列的挑战和困难,成为城市社会的边缘群体,存在较大的健康风险。鉴于此,在健康中国战略的实施背景下,有效保障并提高农民工的心理健康水平,不仅关系到农民工自身的健康福祉,更关系到健康中国战略的实施与和谐社会的发展。

一、文献综述

心理健康指一种持续的心理状态,在这种状态下个体具有生命的活力、积极的内心体验和良好的社会适应,能够最大化地发挥自身潜力和社会功能[1]。学界对农民工心理健康的研究主要集中在健康水平及其影响因素上。

1.农民工心理健康水平的研究。学界关于农民工心理健康水平的研究主要存在悲观说和乐观说两种观点。其中,悲观派认为,当前我国农民工的心理健康状况整体欠佳。如廖传景等采用症状自评量表(SCL-90)对温州市部分农民工进行调查分析,发现温州市农民工在躯体化、强迫、人际关系、抑郁、焦虑、敌对性、恐怖、偏执和精神病性等9个症状因子上的得分均显著高于全国常模[2];郭星华等运用Zung氏抑郁自评量表(SDS)对北京和珠三角农民工进行调查,发现40%以上的新生代农民工存在不同程度的心理健康问题[3];聂伟等运用霍普金斯症状检查表(HSCL)对珠三角农民工进行调查分析,发现珠三角农民工的精神健康状况欠佳,存在失眠、身心疲惫、烦躁易怒和孤独等问题[4]。而乐观派认为,当前我国农民工的心理健康状况整体良好。如程菲等对2014年国家卫计委的调查数据进行统计分析,发现农民工的心理疾患水平明显低于城—城流动人口和城市居民[5];苏群等基于12项一般健康问卷(GHQ-12)对全国15个城市农民工展开的随机抽样调查得出了类似的结论,认为农民工心理健康状况为“一般以上”的占比高达84.4%[6]。这两种截然不同的观点主要是由于调查时间和调查样本存在差异。因此,黄四林等基于年代差异效应的考虑,采用横断历史分析法对1995—2011年的70篇文献进行元分析,发现SCL-90得分在总体上呈下降趋势,表明近年来农民工的心理健康水平在逐步上升[7]。随着研究的逐渐深入,部分学者将研究视角转移到农民工心理健康的积极维度上,如主观幸福感、生活满意度和积极情绪等。卢海阳等基于CGSS 2013数据,分析指出当前我国农民工的幸福感整体较好,处于一般幸福和比较幸福之间,但相较于城市居民,农民工感到幸福的比例仍较低[8]。一般来看,收入差距越大的地区,农民工的主观幸福体验越差[9]。同时,成长环境和教育背景的差异导致农民工群体在幸福体验上也存在显著的代际差异。如黄嘉文基于全国性的微观调查数据,发现新生代农民工的主观幸福感显著高于老一代农民工,约70%的新生代农民工感到生活幸福[10]。

2.农民工心理健康影响因素的研究。学界关于农民工心理健康影响因素的研究主要从个体特征、迁移因素和社会环境因素等3个方面展开。其中,个体特征方面,人口因素是影响农民工心理健康的基本因素。如曹谦研究流动人口心理健康及其影响因素,发现性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、方言熟练度等对农民工心理健康有着显著影响,受教育程度和方言熟练度越高的农民工的心理健康表现越积极[11]。迁移因素方面,迁移距离和迁移模式是近年来国内外学者关注的重要话题。如Song等研究发现,家庭式迁移模式对农民工的心理健康有着一定程度的保护和促进作用,而远距离的跨省迁移则降低了农民工的心理健康水平[12]。社会环境因素方面,就业和收入是农民工心理健康水平的主要预测指标。如Gao等研究发现,农民工外出的主要动机是追求经济利益最大化,绝对收入与就业质量的提高对农民工心理健康水平具有显著的正向效应[13];但吴菲等研究则发现,中国农民工的收入与幸福感之间存在着一定程度的伊斯特林悖论,绝对收入的增长并不一定会引起幸福感的同比例提高[14]。

综上所述,学界对农民工心理健康展开了诸多研究,但多数研究仅对农民工心理健康进行单维度分析,较少将积极维度和消极维度置于同一框架下展开研究;同时,多数研究肯定了个体特征、社会环境和经济收入等因素对农民工心理健康的重要作用,但较少基于社会资本的视角对农民工心理健康进行实证分析。而社会资本在实证分析一个地区或国家的死亡率、犯罪率和疾病率等心理健康问题上具有较强的解释效力。鉴于此,本研究从积极心理感知和消极心理感知两个维度系统考察社会资本对农民工心理健康的影响及其群体差异。

二、研究假设

心理健康是一种内外协调的良好状态,不仅指没有精神方面的疾病,更强调积极的心理态度。单纯地关注农民工的心理症状或主观幸福感难以对其心理健康状况作出全面的评价。因此,本研究从积极心理感知和消极心理感知两个维度对农民工心理健康展开分析。

社会资本对农民工积极心理感知的影响可以通过促进求职信息传递和提供心理支持来发挥作用。社会资本在一定程度上属于个人资源,个体在对社会资本投资的过程中也会得到社会资本的正反馈,即个体将直接从社会支持性资源中获益[15]。同时,社会关系网络既可以弥补市场缺陷,通过传递劳动力市场信息,以及提高农民工的就业概率和工资收入来提高农民工的主观幸福感;还可以增进农民工彼此之间以及农民工与城市居民之间的情感交流,增加农民工参与社区活动的机会,从而进一步增进农民工的生活愉悦感和城市归属感。鉴于此,本研究提出假设H1:社会资本对农民工的积极心理感知具有显著的正向影响。

压力缓冲模型认为,个体在遭受压力事件时,良好的社会支持(包括亲友的支持和关照)能够形成压力缓冲的作用,通过减少感知压力或改变对压力事件的认知,帮助个体提高身心健康水平[16]。农民工在城乡迁移过程中会遭受到各种压力(如劳动权益受损、人际关系紧张、身份认同模糊等),导致其在流动过程中容易出现消极的心理感知,在心理健康上具有较强的脆弱性特质。而以血缘、地缘、业缘关系为基础的非市民关系以及在流动城市新建立的市民化网络可以提供一定的心理慰藉,帮助农民工及时排解负面情绪,从而显著降低农民工患上心理疾病的风险。同时,有效的社会支持和社会网络还可以通过提供情感支持,提高农民工的自尊和自信心,帮助农民工在面临心理困境时拥有更多的积极预期和更好的心理防线,减缓周遭不良环境对其心理健康的负面冲击。鉴于此,本研究提出假设H2:社会资本对农民工的消极心理感知具有显著的负向影响。

三、数据来源、变量设置与模型构建

(一)数据来源

本研究的数据来源于对福建省9个地级市农民工的问卷调查。调查时间集中在2017年12月至2018年10月,调查对象为16~65周岁在城市从事非农就业且散居于城市社区的农村转移劳动力。调查采取随机偶遇的方法,以被调查者口述、调查者填写问卷的方式收集数据。共发放问卷2 573份,回收有效问卷2 438份,问卷有效率为94.75%。

(二)变量设置

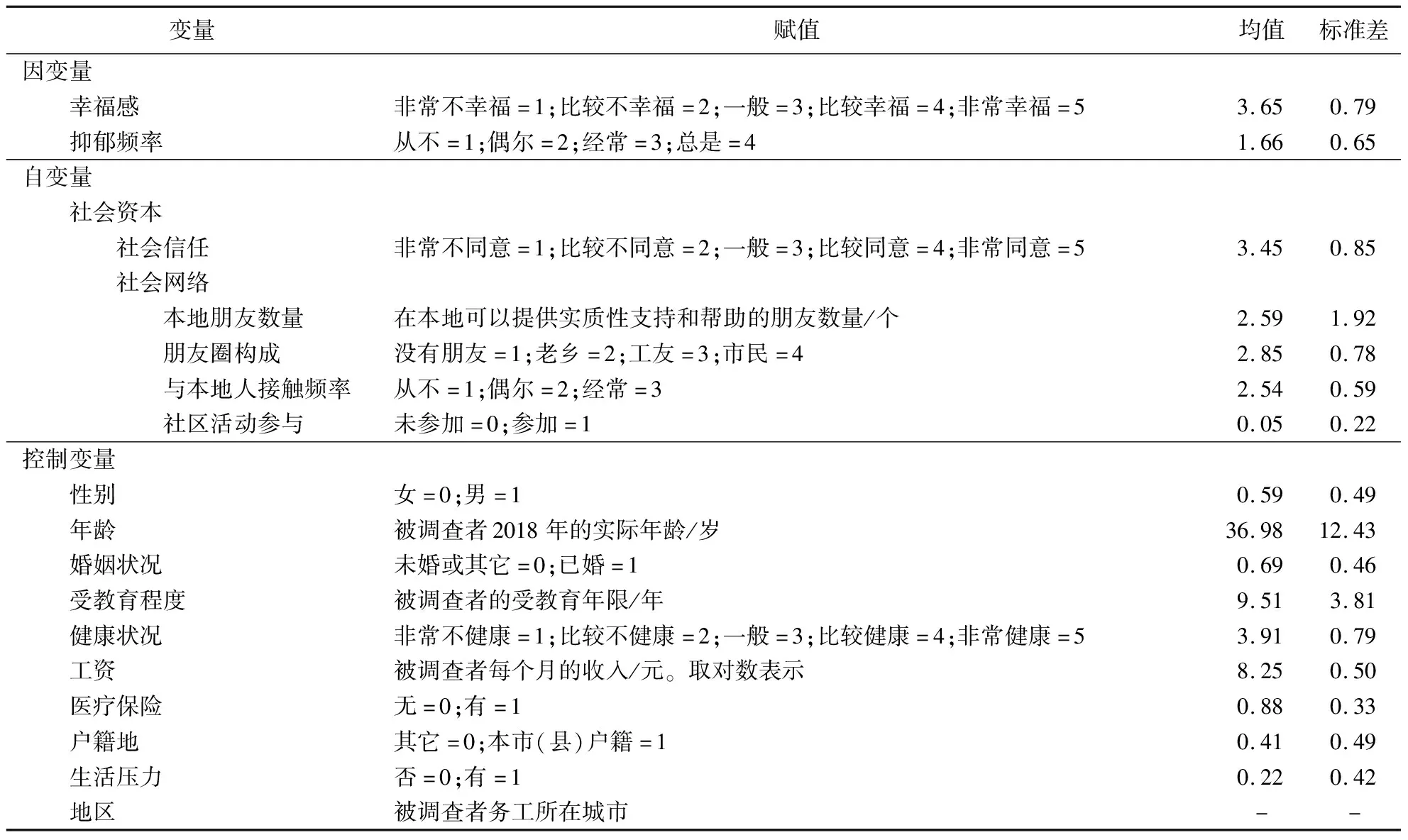

根据研究目的将变量分为因变量、自变量和控制变量。各变量的赋值和描述性统计详见表1。

表1 各变量的赋值和描述性统计

1.因变量。因变量为心理健康,包括积极心理感知和消极心理感知等2个维度。其中,积极心理感知通过“总的来看,您认为您的生活幸福吗”进行测量,分值越高,表明农民工的幸福感越强。消极心理感知通过“在过去2个月里,您感到心情抑郁或沮丧的频繁程度”进行测量,抑郁频率越高,表明农民工心理疾患的程度越严重。其中,幸福感的均值为3.65,抑郁频率的均值为1.66,表明农民工的幸福感较高、抑郁频率较低,农民工的心理健康状况整体较好。

2.自变量。本研究参照Helliwell等的研究,从社会信任和社会网络等2个维度测量农民工的社会资本[17]。其中,社会信任通过“您是否同意大多数人是可以信任的”进行测量;社会网络参照Granovetter和Berkowitz等的研究,从网络规模、网络异质性和网络强度等3个层次选取本地朋友数量、朋友圈构成、与本地人接触频率和社区活动参与等4个代理变量进行测量[18-19]。其中,社会信任的均值为3.45,表明农民工的社会信任度一般;本地朋友数量的均值为2.59个,表明多数农民工在务工城市有朋友陪伴;朋友圈构成的均值为2.85,表明农民工的朋友圈构成以老乡和工友为主,社交网络内卷化较为严重;与本地人接触频率的均值为2.54,表明农民工与本地人的接触频率较高;社区活动参与的均值为0.05,表明农民工的社区活动参与率较低。

3.控制变量。控制变量包括性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、健康状况、工资、医疗保险、户籍地、生活压力和地区。其中,性别的均值为0.59,表明农民工的男女分布较为均匀,男性样本量略高于女性;年龄的均值为36.98岁,表明农民工的年龄整体较小,以新生代农民工为主;婚姻状况的均值为0.69,表明多数农民工已婚;受教育程度的均值为9.51,表明农民工的受教育程度以初中为主,整体受教育程度较低;健康状况的均值为3.91,表明农民工的健康状况处于一般和比较健康之间;工资的均值为8.25,表明农民工的工资水平不高;医疗保险的均值为0.88,表明多数农民工参加了城乡居民医疗保险;户籍地的均值为0.41,表明多数农民工为跨市或跨省流动的外来务工人员;生活压力的均值为0.22,表明农民工的压力感知较小。

(三)模型构建

在回归分析中,有序概率模型常被用在因变量为有序变量的情形下。由于本研究的因变量幸福感和抑郁频率均为有序离散变量,因此本研究采用有序Logit模型进行估计。构建如下模型:

y1i=α+γ1Xi+γ2Zi+ε

(1)

y2i=β+λ1Xi+λ2Zi+ε

(2)

其中,y1i表示农民工i的幸福感,y2i表示农民工i的抑郁频率,X表示社会资本变量,Z表示控制变量,α和β表示常数项,γ和λ表示待估参数,ε表示随机扰动项。

四、实证结果分析

本研究采用Stata 15.1软件对福建省农民工调查数据进行回归分析,以检验社会资本对农民工心理健康的影响及其群体差异。

(一)社会资本对农民工心理健康的影响

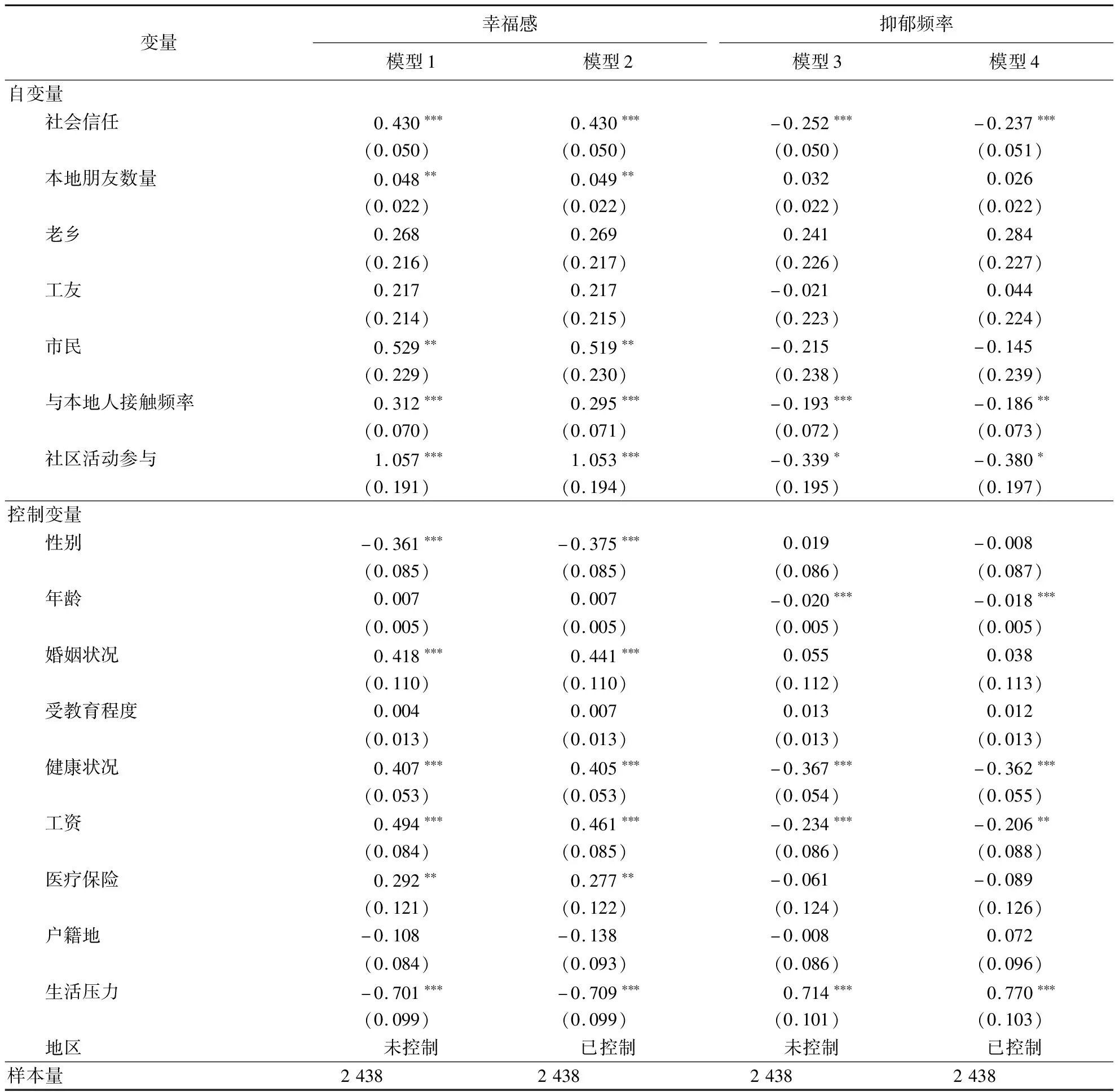

在表2中,模型1和模型2考察社会资本对农民工幸福感的影响,模型3和模型4考察社会资本对农民工抑郁频率的影响。同时,模型2和模型4为进一步控制地区变量后得到的回归分析结果。

表2 社会资本对农民工心理健康的影响

1.社会信任对农民工心理健康的影响。在模型2和模型4中,社会信任分别在1%的水平上显著正向影响农民工的幸福感和显著负向影响农民工的抑郁频率,表明社会信任度的提高有助于提高农民工的幸福感和降低农民工的抑郁频率。这主要是缘于社会信任度较高的农民工更容易建立和谐的人际关系,帮助其缓解城市生活中的紧张感和恐惧感,且社会信任度较高的农民工在面临心理困境时往往有着更积极的心理预期,这都对其心理健康有着明显的增益作用。

2.社会网络对农民工心理健康的影响。在模型2和模型4中,本地朋友数量在5%的水平上显著正向影响农民工的幸福感,但对农民工的抑郁频率影响不显著,表明本地朋友数量的扩大能显著提高农民工的幸福感。这主要是缘于社会网络可以提供情感陪伴和正面赞扬,本地朋友数量越多越有利于增进农民工的愉悦感,从而进一步提高其幸福感。同时,与以老乡和工友为主的朋友圈构成相比,以市民为主的朋友圈构成在5%的水平上显著正向影响农民工的幸福感,但对农民工的抑郁频率影响不显著,表明与市民结交朋友有助于提高农民工的幸福感。这主要是缘于“桥接型”社会网络可以提供更多的工具性社会支持[20],农民工在与城市居民和睦相处的过程中更容易积累社会资源,获取有利的社会支持,从而进一步提高其幸福感。与本地人接触频率在1%的水平上显著正向影响农民工的幸福感,在5%的水平上显著负向影响农民工的抑郁频率;社区活动参与在1%的水平上显著正向影响农民工的幸福感,在10%的水平上显著负向影响农民工的抑郁频率。这表明与本地人接触频率越高和社区活动参与越多,农民工的心理健康程度越高。这主要是缘于增强与本地人的接触频率和积极参与社区活动能够促进农民工与城市居民的情感交流,提高农民工的城市认同感和归属感,缓解其在城市迁移过程中可能出现的不适应感和紧张感,进而有效增进其心理健康。鉴于此,假设H1和假设H2成立。

3.控制变量对农民工心理健康的影响。在模2和模型4中,性别在1%的水平上显著负向影响农民工的幸福感,婚姻状况在1%的水平上显著正向影响农民工的幸福感,表明男性农民工的幸福感更低,已婚则可以显著提高农民工的幸福感。这主要是缘于相较于女性群体,在角色分工中男性承担了更多的生活压力,抑制了其生活幸福体验;而婚姻则可以为农民工提供一定的经济保障和情感支持,有助于提升农民工的幸福感。年龄在1%的水平上显著负向影响农民工的抑郁频率,表明年龄越小的农民工越容易出现心理问题。这主要是缘于多数青年农民工进入工作岗位不久,工作压力较大,经济情况较紧张,一定程度上可能导致其消极情绪明显,进而引发抑郁症。健康状况分别在1%的水平上显著正向影响农民工的幸福感和显著负向影响农民工的抑郁频率,表明健康状况越好,农民工的幸福感越强和抑郁频率越低。这主要是缘于健康是农民工最主要的人力资本存量,维系较好的身体健康状况和体力劳动能力是农民工在城市务工的基本条件,只有身体健康良好,农民工才能保持较高的劳动生产率,改善自身的经济情况,从而有助于增进其心理健康。工资在1%的水平上显著正向影响农民工的幸福感,在5%的水平上显著负向影响农民工的抑郁频率,表明工资越高,农民工的幸福感越强和抑郁频率越低。这主要是缘于工资收入的提高有助于改善农民工的经济状况和社会地位,从而有助于增进其心理健康。医疗保险在5%的水平上显著正向农民工的幸福感,表明参加城乡居民医疗保险有助于提升农民工的幸福感。这主要是缘于医疗保险在一定程度上有助于保障农民工生病时能获得相应的医疗诊治,对农民工的生活发挥着重要的“兜底”作用,从而有助于增进其心理健康。生活压力分别在1%的水平上显著负向影响农民工的幸福感和显著正向影响农民工的抑郁频率,表明生活压力越小,农民工的幸福感越强和抑郁频率越低。这主要是缘于较大的生活压力容易引发农民工的挫败感和畏惧感,不利于其心理健康状况的改善。

(二)社会资本对农民工心理健康影响的群体差异

考虑到农民工的个体差异,本研究将农民工按照性别、户籍地和代际进行划分,进一步分析社会资本对农民工心理健康影响的群体差异。

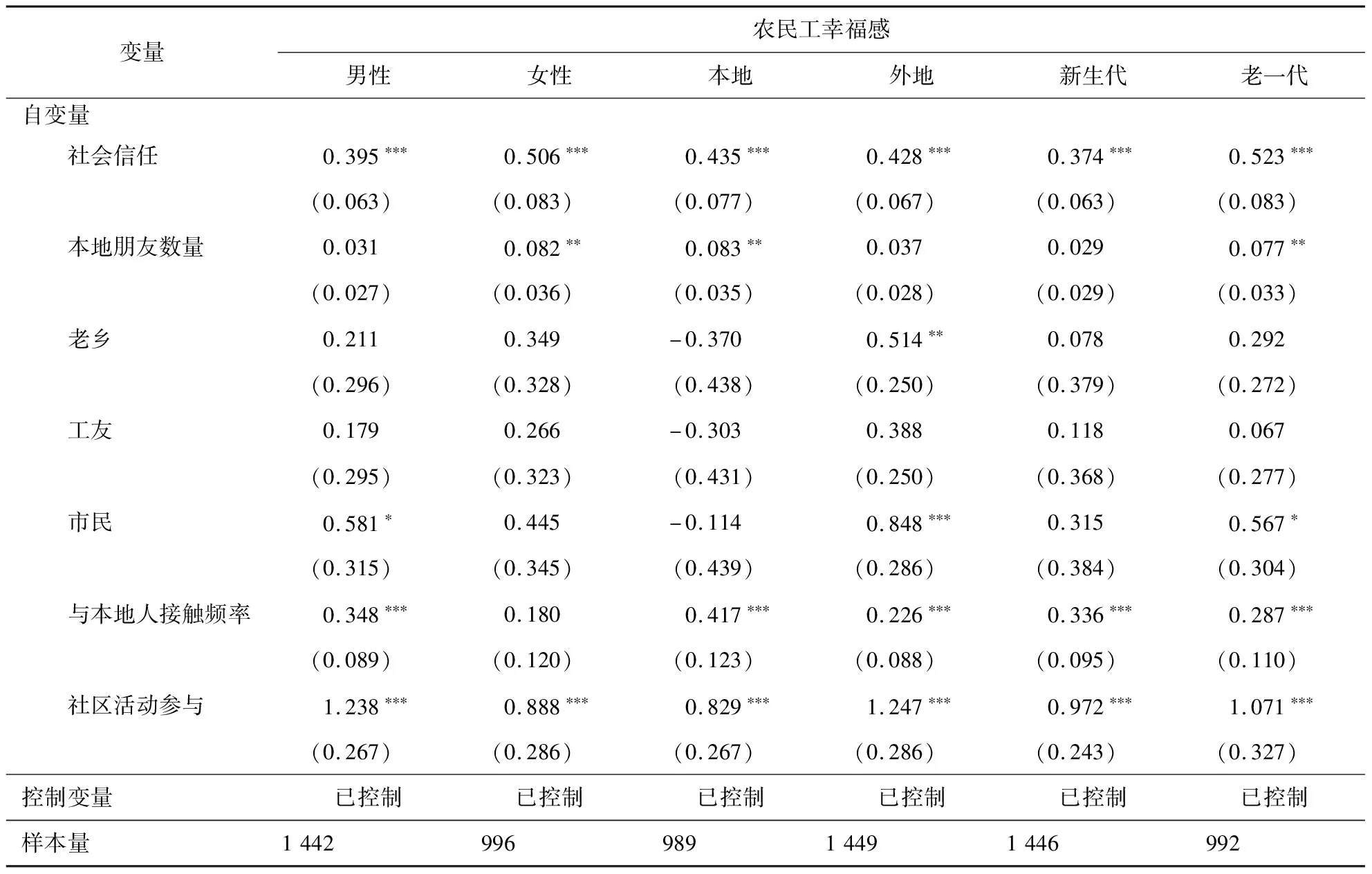

1.社会资本对农民工幸福感影响的群体差异。由表3可知,社会资本对农民工幸福感的影响存在显著的群体差异。具体来说:(1)社会资本对农民工幸福感的影响存在显著的性别差异。其中,本地朋友数量在5%的水平上显著正向影响女性农民工的幸福感,但对男性农民工的幸福感影响不显著。这主要是缘于相较于男性农民工较为重视工资待遇水平,女性农民工更重视精神文化层面的沟通和交流,本地朋友数量的增多有助于丰富女性农民工的城市文化生活,从而促进其幸福感提升。同时,以市民为主的朋友圈构成以及与本地人接触频率分别在10%和1%的水平上显著正向影响男性农民工的幸福感,但对女性农民工的幸福感影响不显著。这主要是缘于男性农民工大多怀有更大的理想抱负,对自我发展和城市融入需求更高,积极与本地市民结交朋友和获得本地人的认同可以增加其心理满足感和自我价值感,从而促进其幸福感提升。(2)社会资本对农民工幸福感的影响存在显著的户籍地差异。其中,本地朋友数量在5%的水平上显著正向影响本地农民工的幸福感,但对外地农民工的幸福感影响不显著。这主要是缘于相较于外地农民工,本地农民工由于与务工城市空间区域相邻且文化背景相似,有助于其将社会网络转化为对自己有利的社会资源,帮助其在劳动力市场上找到更好的工作,提高自身的社会经济地位,从而促进其幸福感提升。同时,以老乡和市民为主的朋友圈构成分别在5%和1%的水平上显著正向影响外地农民工的幸福感,但对本地农民工的幸福感影响不显著。这主要是缘于外地农民工长期背井离乡,城市生活的孤独感和空虚感较为强烈,与老乡的交往一定程度上可以满足其对家乡的思念之情,而与市民的相处则可以进一步提高其城市归属感,从而促进其幸福感提升。(3)社会资本对农民工幸福感的影响存在显著的代际差异。其中,本地朋友数量和以市民为主的朋友圈构成分别在5%和10%的水平上显著正向影响老一代农民工的幸福感,但对新生代农民工的幸福感影响不显著。这主要是缘于老一代农民工在城市工作和生活的时间较久,相比于新生代农民工具有较好的经济基础,本地朋友数量的扩大以及与市民结交朋友一定程度上有助于增强其经济和身份上的成就感和优越感,从而促进其幸福感提升。

表3 社会资本对农民工幸福感影响的群体差异

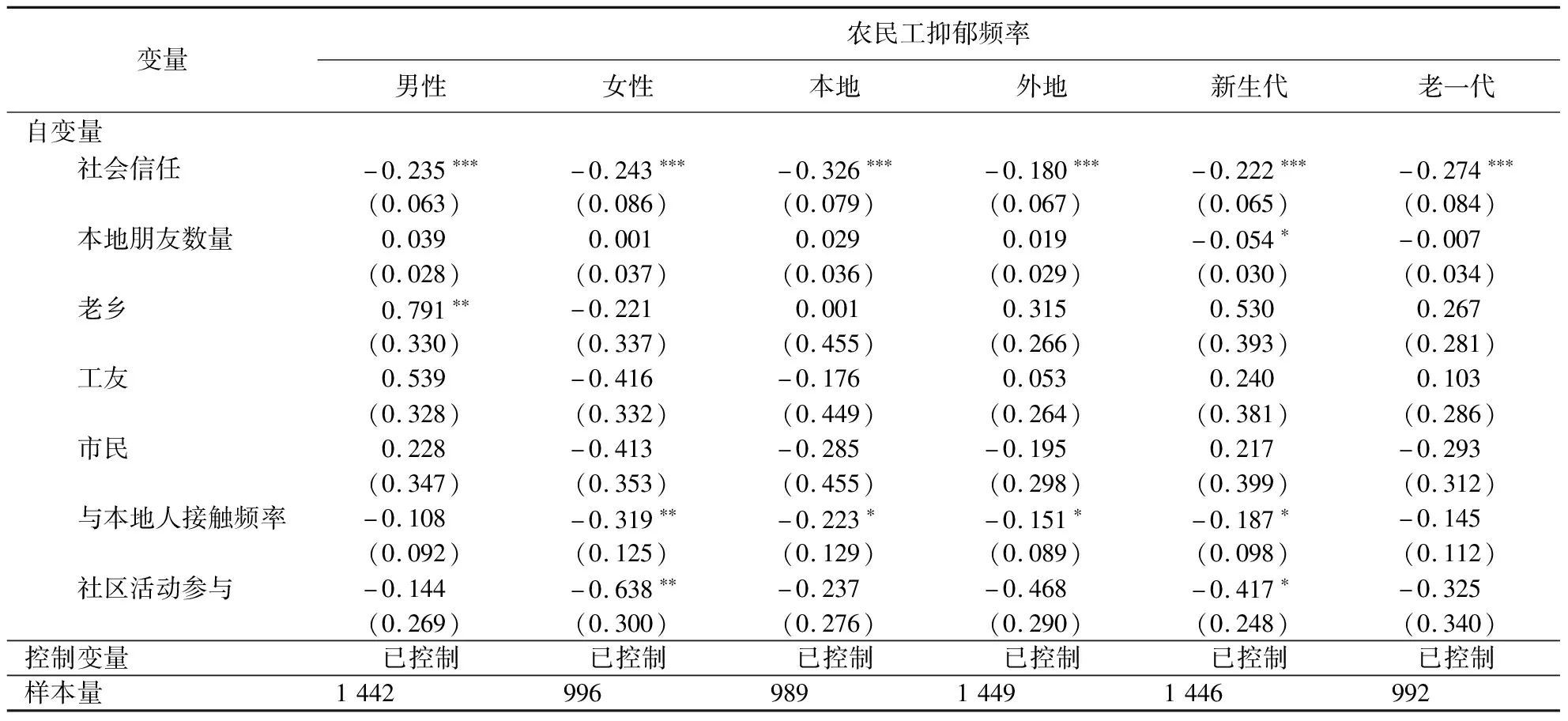

2.社会资本对农民工抑郁频率影响的群体差异。由表4可知,社会资本对农民工抑郁频率的影响整体上存在显著的群体差异。具体来说:(1)社会资本对农民工抑郁频率的影响存在显著的性别差异。其中,以老乡为主的朋友圈构成在5%的水平上显著正向影响男性农民工的抑郁频率,但对女性农民工的抑郁频率影响不显著。这主要是缘于男性农民工有着更高的市民化倾向,社会交往内卷化却无法满足其城市融入欲望,加重了其在城市生活的心理压力,从而导致其抑郁频率提高。同时,与本地人接触频率和社区活动参与均在5%的水平上显著负向影响女性农民工的抑郁频率,但对男性农民工的抑郁频率影响不显著。这可能是缘于女性农民工受性别影响更容易多愁善感,滋生抑郁、烦恼和孤独等负面情绪,与本地人的积极交往和广泛的社区活动参与可以帮助其及时排解生活中的不良情绪,从而有利于其抑郁频率降低。(2)社会资本对农民工抑郁频率影响的户籍地差异不显著。这主要是缘于本地农民工虽然拥有一定的地理优势,但在户籍、经济、公共服务获取等方面与外地农民工无明显差异。相较于城市居民,本地农民工和外地农民工均属于农业户籍人口,其城市公共服务获取程度均较低且经济实力均较弱,绝对剥夺感和相对剥夺感的叠加导致这两类农民工均容易出现心理问题。(3)社会资本对农民工抑郁频率的影响存在显著的代际差异。其中,本地朋友数量、与本地人接触频率和社区活动参与均在10%的水平上显著负向影响新生代农民工的抑郁频率,但对老一代农民工的抑郁频率影响不显著。这主要是缘于新生代农民工大多出生或成长于城市,对城市有着更高的认同感和归属感以及更强烈的城市融入意愿,本地朋友数量的扩大以及与本地人接触频率和社区活动参与的提高一定程度上有助于增强新生代农民工的城市归属感,从而有利于降低其抑郁频率。

表4 社会资本对农民工抑郁频率影响的群体差异

五、结论与对策

(一)结论

基于福建省农民工调查数据,采用有序Logit模型从积极心理感知和消极心理感知两个维度系统考察社会资本对农民工心理健康的影响及其群体差异,得出以下结论:

1.社会资本整体上显著影响农民工的心理健康。其中,社会信任分别在1%的水平上显著正向影响农民工的幸福感和显著负向影响农民工的抑郁频率。社会网络中,本地朋友数量和以市民为主的朋友圈构成均在5%的水平上显著正向影响农民工的幸福感;与本地人接触频率在1%的水平上显著正向影响农民工的幸福感,在5%的水平上显著负向影响农民工的抑郁频率;社区活动参与在1%的水平上显著正向影响农民工的幸福感,在10%的水平上显著负向影响农民工的抑郁频率。

2.社会资本对农民工心理健康的影响存在显著的群体差异。其中,社会资本对农民工幸福感的影响存在显著的性别差异、户籍地差异和代际差异;社会资本对农民工抑郁频率的影响存在显著的性别差异和代际差异。

(二)对策

良好的社会资本有助于提高农民工的心理健康水平,应进一步完善顶层设计以强化农民工的社会信任,发挥社区优势以拓宽农民工的社会网络,健全心理健康疏导机制以解决农民工的心理问题,以保障农民工的心理健康。

1.完善顶层设计,强化农民工的社会信任。通过完善顶层设计可以健全相关规章制度,有助于提高政府公信力,从而强化农民工的社会信任。具体可从以下3个方面着手:(1)深化户籍制度改革。通过建立城乡统一的户口登记制度,逐步取消户口对农民工迁移和流动的功能限制,帮助有能力、有意愿定居城市的农民工尽快实现市民化。(2)优化公共服务供给。通过将农民工纳入城市公共服务供给范畴,解决农民工在子女教育、医疗养老、住房保障和工资就业等方面的问题,优化公共服务供给。如实现农民工子女异地高考、完善农民工子女高等教育资助体系、简化落实城乡医疗养老保障接续工作、建设面向农民工的集资房和保障性住房、提供针对农民工的就业创业培训扶持等,从而有效提高农民工的幸福感和归属感。(3)拓宽政治参与渠道。通过建立健全完备的制度和畅通的渠道,为农民工的利益诉求表达拓宽参与渠道,提高农民工的政治参与度,从而增强其社会信任度。

2.发挥社区优势,拓宽农民工的社会网络。社区在保障农民工心理健康方面发挥着重要作用,应优化整合社区资源,发挥社区优势,以拓宽农民工的社会网络。具体可从以下2个方面着手:(1)开展多元化社区活动。社区应结合地方经济社会发展的实际情况和农民工的相应需求开展多元化的社区活动,如周末广场音乐会、周末剧场演出活动、民俗体育运动等,丰富农民工的业余生活,增进农民工与市民的沟通交流,从而提高农民工的社会信任和社会网络等社会资本存量。(2)构建农民工服务体系。社区应深入挖掘多方资源,建立一个以社区为主,社会组织、志愿者和新闻媒体共同参与的农民工服务体系,以为农民工的权益保护、信息交流等提供有效的组织保障。

3.健全心理健康疏导机制,解决农民工的心理问题。全方位、立体化的心理健康干预和疏导机制可以帮助农民工科学应对心理疾病,解决其心理问题。具体可从以下2个方面着手:(1)健全心理健康的康复平台。地方政府应加大资金投入,逐步建立健全精神卫生专业机构、社区康复机构等,吸纳相关人才组建专业的心理危机干预队伍,及时、科学地为农民工提供心理援助服务。(2)提供多渠道心理保障服务。政府、社区和企业应加强协作,设立督导专业组、热心电话组、科普宣传组等,多方面、全覆盖地保障农民工的心理健康。通过督导专业组加强对心理健康服务机构的监督管理,促进心理健康服务机构良性发展,为农民工提供专业的心理健康疏导服务;通过热心电话组开通心理热线电话,安排专人负责接听,及时为电话寻求帮助的农民工提供心理援助;通过科普宣传组组织编写心理健康科普知识,定期向农民工进行推送,提高农民工的相关常识水平。