中药美白活性成分及作用机制研究

2021-12-21陆禹河毛银雪牛淑睿董自波秦昆明

杨 鑫,陆禹河,毛银雪,牛淑睿,董自波,2,秦昆明,2*

(1. 江苏海洋大学 药学院,江苏 连云港 222005;2. 江苏海洋大学 江苏省海洋药用资源开发工程研究中心,江苏 连云港 222005)

我国是中医中药的发源地,中药材资源丰富,美白方剂历史悠久。《黄帝内经》、《太平圣惠方》中都记载了一些具有美白作用的方剂,这些中医典籍为开发具有美白功效的中药美白产品提供了思路和支持[1]。中药中含大量具有美白活性的成分,如中药中黄酮类化合物可作为酪氨酸酶(TYR)的底物类似物与酶结合,产生竞争性抑制作用,从而减缓黑色素形成[2];中药多糖在延缓皮肤衰老、美白、晒后修复、祛痘抗炎、促进创伤愈合等方面都具有良好的效果[3]。中药美白成分具有资源丰富、作用温和、毒副作用小等优点,同时也存在成分不稳定、疗效慢等待解决的问题。目前已有白藜芦醇、甘草黄酮、黄芩素等成分通过临床研究并应用于在售日化产品中。

为探寻新型中药美白产品的发展方向,本文介绍了黑色素的生成过程及抑制黑色素生成的多种途径,并分类整理了近年报道的40余种具有美白作用的中药活性成分,讨论了不同活性成分的美白机制。本文结合发展现状,提出并阐述了如何最大程度利用此类成分以达到最佳美白效果,为开发新型安全有效的中药美白产品提供思路与方向。

1 皮肤美白作用的机制

1.1 黑色素的产生与代谢过程

人体表皮基底层的黑色素细胞是黑色素生成的场所,黑色素生成后从黑色素细胞的树突尖传递至角质层,会随着角质层细胞的代谢而排出[4]。黑色素细胞的数量、树突程度、相关酶的活性和黑素小体的转移均会影响色素沉着[5]。皮肤中黑色素过量生成和堆积会引发黑斑、黄褐斑、雀斑及恶性黑色素瘤等。黑色素分为棕黑色碱性难溶的真黑素和红黄色碱性易溶的褐黑素[6]。黑色素的生成主要经历两个阶段,首先,黑色素细胞中的酪氨酸在TYR的催化下羟化为3, 4 -二羟基苯丙氨酸,即多巴,在TYR的氧化作用下形成多巴醌。从多巴醌开始,将通过两条不同的途径生成真黑素与褐黑素(见图1)。酪氨酸氧化是黑色素合成的起始步骤,TYR是黑色素合成中的关键限速酶[7]。

图1 黑色素的形成过程

当半胱氨酸或谷胱甘肽存在时,多巴醌与其反应生成半胱氨酰多巴或谷胱甘肽多巴,进一步氧化聚合生成褐黑素;当二者不存在时,多巴醌自身环化脱羧形成 5, 6-二羟基吲哚(DHI),在TYR作用下生成5, 6-吲哚醌(IQ),或者在酪氨酸酶相关蛋白2(TRP-2)作用下转化成5, 6-二羟基吲哚-2-羧酸(DHICA),再在酪氨酸酶相关蛋白1(TRP-1)作用下生成吲哚-2-羧酸-5, 6-醌(IQCA),最后再与其他中间产物结合形成真黑素。最后再与褐黑素形成混合黑色素,这一过程便是黑色素的生成过程。

黑色素生成的调控是复杂的,与黑色素细胞中的信号通路调节有关。小眼畸形相关转录因子(MITF)是黑色素合成调节网络的中心枢纽,MITF由许多细胞因子和信号通路组成,这些通路调节黑素母细胞和黑色素细胞的存活、增殖和分化[8]。编码特定黑素生成酶(包括TYR、TRP-1和TRP-2)的基因也受MITF转录因子的调控,而MITF转录因子又受许多重要信号通路的调控,包括α-黑素细胞刺激素(α-MSH)/黑皮质素1受体(MC1R)信号通路、环状单磷酸腺苷(cAMP)/蛋白激酶A(PKA)/反应元件结合蛋白(CREB)信号通路、丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号通路、干细胞因子(SCF) /c-Kit受体信号通路和分泌型糖蛋白(Wnt)信号通路等。

1.2 皮肤美白作用机制

目前,多数美白成分主要是通过抑制、阻断或影响黑色素生成或转移环节而达到相应效果。如通过抑制TYR、多巴色素异构酶等黑色素生成过程关键酶的活性来抑制黑色素的生成;通过阻断黑色素合成过程中的信号传导通路,抑制与破坏相关蛋白的合成,从而抑制黑色素的生成;还原黑色素生成过程中的中间体,从而阻止黑色素的生成;在转移过程中抑制黑色素的转运等。此外,还有一些成分具有光防护效果,可抵御紫外线伤害,减轻皮肤色素沉着,降低由紫外线辐射所诱发的皮肤病几率。

总之,皮肤美白的作用机制主要是围绕黑色素的产生、转移及代谢进行的。美白活性成分通过控制黑色素生成、转移、代谢过程中的各个环节而达到美白效果。理想美白产品的作用机制往往是通过几个途径协同发挥作用,从而达到美白目的,仅靠一种途径很难得到理想的美白效果。

2 具有美白功效的中药活性成分

2.1 抑制TYR及相关蛋白活性的成分

TYR是黑色素生成过程中一系列化学反应的限速酶[7]。TYR抑制剂通常是指与TYR的底物或多巴有结构上的相似性,能与酪氨酸或多巴竞争TYR分子上的结合位点,从而对酶活性产生可逆抑制作用的成分。调控黑色素细胞的信号通路受很多细胞因子的影响,如碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)、肝细胞生长因子(HGF)、扩散因子(SF)、内皮素1(ET-1)等都能影响体外黑色素细胞的增殖、生长和色素沉着。MITF是多种信号传导路径的最终靶向目标,是黑色素生成的主要调节因子[9],很多美白剂通过抑制MITF的表达,从而抑制相关蛋白的合成,进而抑制TYR的活性。表1中的中药美白活性成分,主要通过上述途径抑制黑色素生成。

表1 部分中药中抑制TYR及相关蛋白活性的成分

2.2 抑制黑色素转移及加速黑色素分解的中药成分

黑色素沉积于皮肤表面会引起肤色暗沉或斑点,因此,可通过加速黑色素向角质层方向的转移,同时促进皮肤角质层的代谢,使角质层细胞间的黏着力降低,促进真皮层内胶原纤维、黏蛋白的增生,加速老化角质细胞的脱落,最终加速黑色素的代谢,从而达到皮肤美白的目的[36]。能从此途径改善肤色的中药美白活性成分有以下几种。

2.2.1 人参皂苷F1 Lee等[37]发现人参皂苷F1抑制了α-MSH诱导的树突形成,从而抑制了黑素小体向角质形成细胞的转移。人参皂苷F1破坏了从基底层的黑色素细胞转移到上层角质形成细胞的过程,表明其具有良好的美白功能。

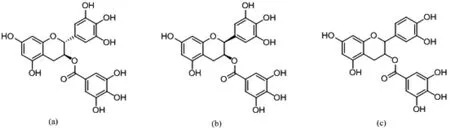

2.2.2 表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、表儿茶素没食子酸酯(ECG)、没食子儿茶素没食子酸酯(GCG) 结构见图2。Kim等[38]发现EGCG可减少黑色素瘤细胞中黑色素的分泌和产生。同时,张向娜等[39]也证实了EGCG、ECG、GCG能通过多种途径抑制黑色素生成,在同等含量条件下,GCG的作用效果最优,ECG的作用效果次之,三者效果均优于熊果苷。

图2 儿茶素类物质结构

2.2.3 芦荟素 Ali等[40]发现芦荟叶提取物及其活性成分芦荟素可通过刺激α-肾上腺素使黑色素细胞脱色,可用于治疗皮肤色素沉着等疾病。

2.3 具有抗氧化及清除自由基作用的成分

日光、电离辐射等外界环境污染物的影响会使机体产生过量的自由基和活性氧(ROS),导致机体不能维持氧化还原的动态平衡,发生氧化应激,引起一系列的皮肤问题。当自由基和ROS作用于皮肤基底层时,会激活黑色素细胞和TYR的表达,促进黑色素的分泌[41],因此,抗氧化在黑色素抑制中也很重要。黑色素的分泌伴随着多种氧化反应,氧化反应抑制剂可通过还原黑色素生成过程的各中间体,或与中间体结合,从而阻断黑色素的生成。此外,使用抗氧化剂也可以中和过量的自由基和ROS,提高机体的抗氧化能力,如维生素C。

蒋俊等[42]综述了中药白及的美白功效,白及胶即为白及多糖,具有很好的抗氧化活性,可抑制黑色素生成,并可与其他中药产生协同作用。Xie等[43]从蒲公英茎叶中提取了绿原酸,具有较强的抗氧化作用,进而产生美白作用。Pundir等[44]研究发现:红景天提取液具有良好的清除1, 1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基活性和抑制TYR活性,可有效降低小鼠黑色素细胞分泌黑色素的能力,美白效果显著。Hu等[45]研究证实,灵芝多糖是一种天然抗氧化剂,无毒副作用,可抑制紫外线引起的黑色素的分泌,其机制之一为抑制ROS的产生。

2.4 具有防晒性能的中药活性成分

皮肤中黑色素的生成是抵御紫外线的主要防御机制,对皮肤具有保护作用。但过度地暴露在紫外线下会加速真皮组织的降解及皮肤的氧化,在表皮形成分布不均匀的色斑,增加患皮肤癌的风险。因此,使用具有光防护效果的防晒产品,降低紫外线对皮肤的伤害,是美白措施之一。中药中具有防晒作用的成分主要有黄酮类、苯丙素类等成分,其具有明显的紫外线吸收特性,是天然的防晒剂。

从银杏中提取的芦丁和槲皮素属于黄酮类化合物,能吸收200~400 nm波长的紫外线,与氧化锌和二氧化钛协同使用能增大防晒作用[46]。绿原酸属于苯丙素类化合物,张英等[47]对金银花中绿原酸的体外防晒作用进行研究,发现绿原酸在280~350 nm内具有良好的紫外吸收性能,且防晒指数(SPF)值与其含量呈正相关。申婧翔等[48]等采用紫外分光光度法测定植物提取物在不同波段的吸光度,比较其防晒效果,结果发现芦荟提取物防晒效果最优,其次是三七茎叶和制何首乌的提取物。此外,Seok 等[49]发现,黄芩提取物可强烈吸收紫外线辐射,黄芩中的黄芩苷和黄芩素也具有优异的防晒性能。

3 研究思路与方法

3.1 寻找具有美白功能的中药多组分活性物质

中药提取物已被广泛应用于美白化妆品中,然而,单一的美白成分或简单的粗提物往往出现效果不佳、产品不稳定等问题,甚至出现使用后皮肤过敏等副作用。采用多种美白成分组合配伍,可产生多靶点协同增效作用,是解决单一成分效果不佳的方法之一[50],因此研发设计新型中药多组分活性配方尤为重要。邓金生[51]对28种中药提取液的美白效果进行评价,结果表明:由甘草、人参、黄芪、芙蓉花、白芍等中药组成的美白组合物,以及由芙蓉花、桑白皮、葡萄籽、牡丹花、川芎、甘草组成的美白组合物具有最佳的美白效果。通过研究寻找更优的美白活性成分组合,开发多途径、多靶点复方中药美白产品,将会大大提高产品的美白效果。

3.2 采用新型制剂技术提高中药成分美白功能

目前,市面上的美白产品多以乳液、凝胶、膏霜的形式存在,这些剂型的产品虽然能起到促进吸收的作用,但载药量低、皮肤吸收不佳,很难达到预期的美白效果[52]。而以微乳化技术、脂质体透皮促透技术、高分子微针技术为代表的新型经皮给药技术可大大提高美白产品的渗透性。Figueroa等[53]研究发现,脂质体是增加中药中酚类化合物生物利用度和溶解度的有效方法,是保护抗氧化剂成分稳定的最有效解决方案之一[54];Kaveri 等[55]研制出微乳剂、自微乳等新型给药系统,解决了中药中黄酮类成分透皮吸收差、溶解度低等问题;Xing等[56]制备含氨甲环酸的溶解性微针,相比固体微针大大增加了有效成分透皮量。

3.3 在作用机制研究基础上开发新型美白产品

在阐明中药美白成分作用机制的基础上,研究开发具有多重作用机制并发挥协同效应的美白产品,是开发新型美白产品的新思路。采用多种美白成分合理复配来提高美白效果,使最终结果达到“1+1>2”的目的。例如,设计同时阻止黑色素合成及转移并具有防晒功能的中药美白产品:甘草提取物中的甘草总黄酮、甘草苷,不仅能抑制TYR活性,同时还具有一定的抗氧化作用[5,17];茶叶提取物中的茶黄素、EGCG,能抑制黑色素转移至角质形成细胞,阻止黑色素的转移[38]。黄芩提取物中的黄芩苷和黄芩素可强烈吸收紫外辐射,具有优异的防晒性能[49]。总之,新型中药美白产品不仅要根据黑色素的形成机制来确定原料的复配思路,还要考虑原料复配原则中的配伍理论,同时还应考虑每个组分之间的协同与拮抗效应。

4 总结与展望

本文介绍了美白机制的多种途径及各类中药美白成分的研究现状,并提出新的研究方法与思路。在未来的研究中,应不断研究开发新的中药美白活性成分,采用新型透皮吸收制剂技术,开发多途径、多靶点、多组分新型中药美白产品。