刑事诉讼实物证据补救的四种方式

2021-12-21谭秀云

谭秀云

一、问题的提出

非法证据排除规则是刑事证据规则的重要组成部分,要求对侦查人员通过违反法律程序获取的证据,司法机关将依法予以排除。排除规则是美国最重要的宪法权利救济方式,即使它是适用最广的一种程序性制裁方式,它也作出例外规定。根据“独立来源原则”[1]907“最终必然发现原则”“稀释原则”(污染净化理论)的限制与学理的对照,“毒树之果”下的证据是否可采?哈德孙案(1)Hudson v. Michigan, 126 S. Ct. 2159 (2006).中“敲门并表明身份的例外”,利昂案(2)United States v. Leon, 486 U. S. 897 (1984).中“善意例外”等表明警察无证行为取得的“证据”不必被排除。这些表明,非法证据并非都不具有补救的可能性,在特定情况下非法证据仍具有补救的可能性;并非所有瑕疵证据都是可以补救的,对于不具有补救可能性的瑕疵证据,也应当予以排除。证据补救的根本目的在于保证侦查、起诉和审判中精确认定事实,促进案件的真实发现。

1979年《刑事诉讼法》第32条和1996年《刑事诉讼法》第43条虽然规定严禁刑讯逼供等非法的方法收集证据,但是它们并未规定违反程序的法律后果。1994年《最高人民法院关于审理刑事案件程序的具体规定》第45条、1998年《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《高法解释》)第61条和1999年《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》(以下简称《高检规则》)第265条均规定,严禁非法收集证据,但是都强调对言词证据的排除,并未设定具体的排除程序。2010年《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》(以下简称《非法证据排除规定》)第14条和《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》(以下简称《死刑案件证据规定》)第9条中有关瑕疵证据的补正,规定了对物证、书证的补正。2012年《刑事诉讼法》第54条第1款对其吸收,规定:“收集物证、书证不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,应当予以补正或者作出合理解释;不能补正或者作出合理解释的,对该证据应当予以排除。”2012年《高法解释》对所确立的非法证据排除规则作出详细解释。2017年《严格排除非法证据规定》进一步完善了排除的对象与适用程序。我国法律法规的日益完善,对非法实物证据确立了裁量性排除规则,对瑕疵证据确立了可补正的排除规则。

2012年《刑事诉讼法》实施后,有学者对司法实践的运行情况进行了调研,统计后发现,启动排除程序的案件极为有限,法院最终排除非法证据的案件比例不高,非法实物证据排除规则几乎被束之高阁[2]151-160、[3]16。广东省陈灼昊故意杀人案被陈瑞华教授称为“2012年《刑事诉讼法》实施之后我国非法实物证据排除第一案”,对我国践行非法实物证据排除规则具有里程碑的意义。在该案中,侦查人员在不存在五种紧急情形的情况下,对陈某的住处进行无证搜查,严重违反法定程序。侦查人员在八个月之后补办搜查证,并将搜查证的日期倒签至搜查当天,试图隐瞒真实取证的过程。2014年,广东省高级人民法院认为,参与搜查的两名侦查人员在二审中无法对无证搜查及是否存在补办搜查证的行为作出合理解释,因而法院排除了通过搜查收集的非法实物证据(3)广东省高级人民法院(2014)粤高法刑一终字第351号刑事附带民事判决书,参见陈瑞华:《刑事证据法》,北京:北京大学出版社2018年第3版,第198-203页。。该案不仅展现了个案正义,还为我们提供了一个很好的分析标本,让我们能够通过陈灼昊案重新审视我国实物证据排除规则的现实,并为解决问题提供新的思考路径。

证据如何取得证据能力?证据排除规则的“宪法规范说”“威慑违法说”(4)基于康德、费希特、黑格尔的报应观点,公正的惩罚尊重内在于罪犯身上的人性,而不为外在的目的服务。只有罪犯该当时,才发动惩罚。参见[德]梅尔:《德国观念论与惩罚的概念》,考明凯维奇、梅尔、布朗英译,邱帅萍中译,北京:知识产权出版社2015年版。[美]加尔·赫伯特:《康德论惩罚与道德存在的政治前提》,《康德法哲学及其起源:德意志法哲学文选(一)》,吴彦编,汤沛丰、朱振等译,北京:知识产权出版社2015年版,第51-172页。Byrd尝试报应说和威慑说的结合(参见B. Sharon Byrd, Kant’s Theory of Punishment: Deterrence in Its Threat, Retribution in Its Execution, Law and Philosophy, 1989(8),PP.151-200. [加]李普斯坦:《强力与自由:康德的法哲学与政治哲学》,毛安翼译,北京:知识产权出版社2016年版,第318-343页),以实现人是目的与程序工具、道德与政治/法学的融合。“司法廉正说”“成本分析说”(5)Joshua Dressler & George C. Thomas,Ш,Criminal Procedure: Investigating Crime, West Group 2003, p.472.经济学是理性选择的理论,芝加哥法学经济学派的F. A. 哈耶克、理查德·A·波斯纳(《法律的经济分析》《正义经济学》)、W. M. 兰德斯等是其显著的代表。这种“创新”同马克思政治经济学批判的道路(经济→制度)刚刚相反。间的考量以及国家司法与公民权利间的博弈,导向证据的补正、补救议题。内在于证据评价中原子主义(Atomism)和整体主义(Holism)的冲突,龙宗智、陈瑞华、左卫民等人的印证证明构想是对排除规则的理论挑战与架空。强制性的排除、自由裁量的排除、可补正的排除等[4]198的讨论在所难免。陈瑞华等人将瑕疵证据的补正、印证、合理解释以及证据重作统称为“证据的补正”(6)陈瑞华:《非法证据排除规则的中国模式》,《中国法学》,2010年第6期,第33-47页;杨宇冠:《非法证据排除规则及其在中国确立问题研究》,《比较法研究》,2010年第3期,第64-78页;万毅:《解读“非法证据”》,《清华法学》,2011年第2期,第24-32页;万毅:《论瑕疵证据——以“两个〈证据规定〉”为分析对象》,《法商研究》,2011年第5期,第118-125页;陈瑞华:《论瑕疵证据补正规则》,《法学家》,2012年第2期,第66-84页;等等。;牟绿叶将证据排除规则称作“可补正的排除规则”[5]43-70;纵博注意到“补正”一词于司法中的不及[6]124-129;李忠勇通过对判决书的调研统计,分析了瑕疵证据补救的实务现状[7]54-59;易延友通过对799个案例的研究,剖析了瑕疵证据的补正与合理解释在司法适用中存在的问题[8]19-38;李昌林、王景龙鉴于“补正”与“补救”的差别,以“证据的补救”代替“证据的补正”,将“补救”的范围拓展至瑕疵证据和非法证据[9]123-124。这些补救规则如何上升到立法层面的意义,波及中国刑事诉讼制度的根本变革。

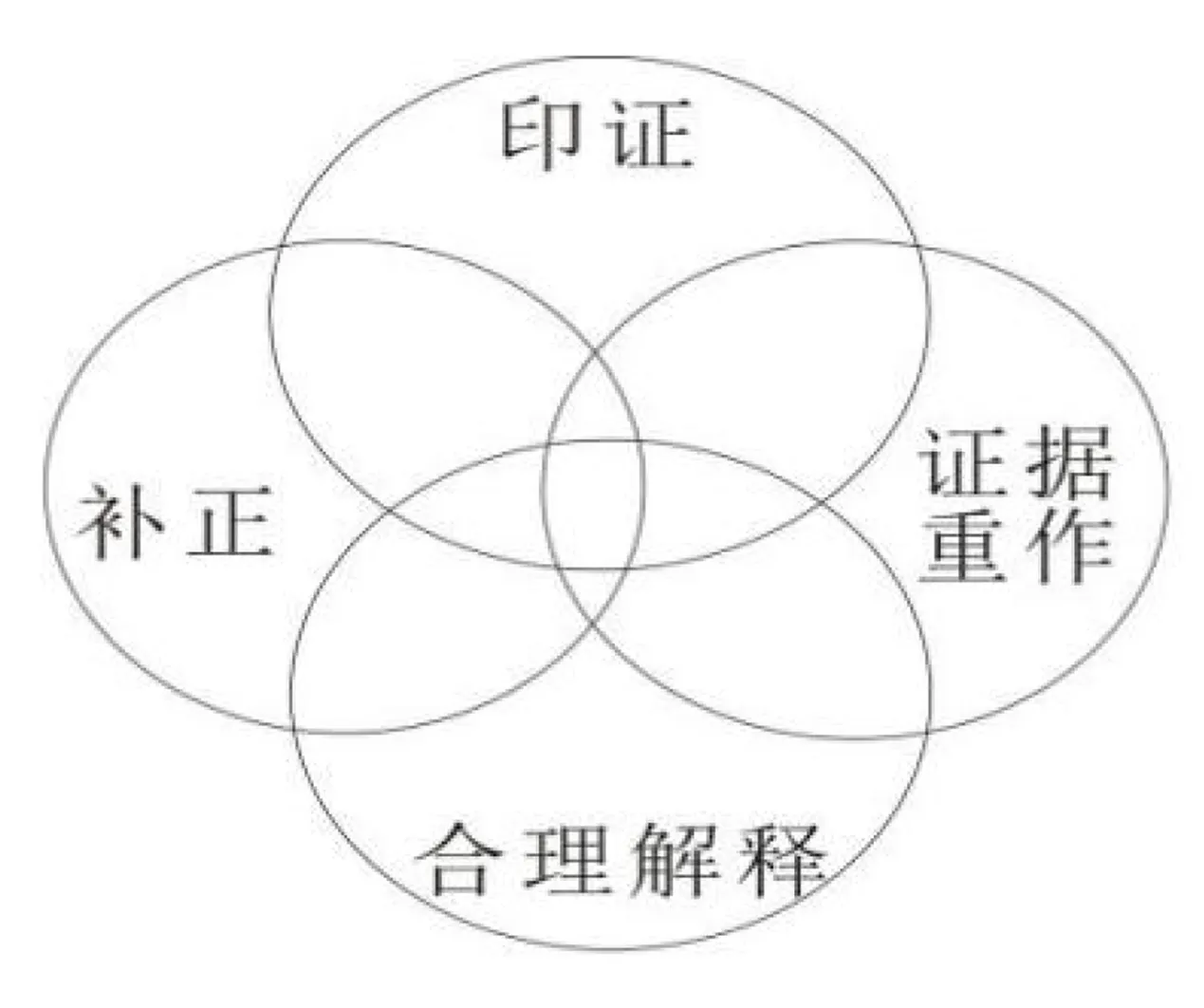

实物证据如何补救?“可补正的排除”绝不应当被理解为“经过补正后的不排除”。“自由裁量的排除”如何防止“自由裁量的不排除”?除了厘清“补正”“补救”的区别以外,还需要对“补正”“证据重作”“补强或印证”“合理解释”进行深入探讨,为补救材料的形成、补救程序的启动、补救的审核把关,补救的范围和方法、补救责任等补救规范奠定基础。基于证据的客观性、合法性和关联性,证据补救的“补正”“补强或印证”“证据重作”“合理解释”等方式并不相互排斥,而是相互支撑(参见下文“证据补救四种方式的关系示意图”)。实物证据的补救方式既可能仅适用其中一种方式,也可能同时使用四种方式。虽然合理解释可以单独使用,但是当它与其他三种方式并用时,需要满足经过补正、补强或印证、证据重作等三种方式无法补救实物证据的条件时,侦查人员才可以通过合理解释的方式对实物证据进行补救(参见下文“证据补救四种方式的阐释学关系示意图”),从而使证据在形式上具有合法性与完整性。经过补救的证据能否成为定案依据,应当由法官根据全案情况进行整体的综合判断。据补救的整体主义观点认为,案件证据的证明力不是证据各个独立部分的简单“分解—累加”[10]3-4,而是通过考量单项证据自身的证明力与案件所有信息之间的全息互动与综合认定加以衡量。排除证据的裁定可能是将诉讼对象分割而“化整为零”的“原子主义”模式,原子主义是科学思维的分析方法,整体却不是分析的对象。非法证据排除规则相对于整体主义,实属过早。在职业法官控制的庭审体制中,非法证据的排除是一项“整体性”的裁决,即更具整体主义的证据体系导致原子主义模式的裁决。刑事诉讼法注重权利,保护无辜;发现真实,惩罚犯罪的主旨,如何避免刑事诉讼法的程序规则(如证据补救规则)陷入技术工具主义的窠臼,沦为律师的技艺将成为证据补救规则研究的原点。

证据补救四种方式的关系示意图

二、补正

在补正的前提上,补正与补救究竟是何种关系?在补正的范围上,2018年《刑事诉讼法》第56条仅仅限于“物证、书证”,补正适用的实物证据范围是否周延?在补正的对象上,第56条中的“补正”是否以瑕疵证据为对象?在补正的条件上,如何解决补正条件模糊的问题呢?下面将逐一展开分析。

(一)补正与补救的关系理解

理论界普遍对证据的补正采取广义解释,将“补正、印证、合理解释和证据重作”统称为“证据的补正”。为了澄清理论研究的误区,李昌林、王景龙先生合理界定了补正的概念:在非法证据排除规则中提出“证据的补救”一词,认为补正应回归立法本意,做狭义理解;而证据的补救包括补正、印证、合理解释和证据重作,其范围大于补正的范围[9]123-124。同时,2010年《非法证据排除规定》第14条、《死刑案件证据规定》第9条以及2012年《刑事诉讼法》第54条第1款,将“补正”与“合理解释”并列使用。2012年《检察规则》第66条又将补正的概念界定为“对取证程序上的非实质性瑕疵进行补救”。根据该概念的解释,补正属于补救措施中的一种,二者属于包含与被包含的关系。

一方面,补正的本义是“补充、纠正”。“补充、纠正”是手段,“正确、完整弥补瑕疵”是目的。由于证据补正适用的对象主要是瑕疵证据,是程序瑕疵证据而非实体真实瑕疵证据,所以证据的补正是指对法定证据要件存在轻微违法情节或技术缺陷的证据进行补充、纠正。证据补正主要适用于增加、修改或删除证据内容上的瑕疵或技术缺陷,使证据要素不全的恢复全面,证据形式或内容出现错误的,得到弥补。“补正”只能是再现真实的程序环节,而不能添加虚假信息,否则无异于伪造证据。如何禁止侦查人员弄虚作假的补正行为,是“补正”需要厘清的问题。

另一方面,补救的本意是“弥补、挽救”。“补充、矫正、重新制作等方式”是手段,“挽救”是目的。补正、印证、合理解释、重新制作、证据补强等措施都可以统称为证据补救。证据补救既可以适用于瑕疵证据,又可以适用于非法证据,使违法的证据转变成合法的证据。对于有些非法证据,能补救的则尽量补救,不能补救的则坚决排除。

(二)实物证据的补正范围

《刑事诉讼法》第56条将补正的范围局限于“不符合法定程序,可能严重影响司法公正”的物证、书证,将“非法所得的物证、书证”视为“非法证据”,对其适用“自由裁量的排除”规则,对于不符合条件的非法实物证据,应当被排除。同时,该条还规定了“可补正的排除规则”。在适用排除规则方面,非法证据将受到与“瑕疵证据”同等的对待,这种划分“非法证据”和“瑕疵证据”的制度,可能有违立法初衷。2012年《检察规则》第66条将补正的对象限于“非实质性瑕疵证据”,其吸收了2010年“两个证据规定”中对瑕疵证据的补正。《检察规则》中有关的规定与《刑事诉讼法》存在重合,但是它又突破了《刑事诉讼法》的规定。那么,如何理解补正的范围呢?

对此,理论界主要将补正的对象限于“瑕疵证据”。例如,陈瑞华认为,为了防止办案人员滥用“可补正的排除规则”,随意扩大瑕疵实物证据的补正范围,应当将其适用范围严格限制在“瑕疵证据”上[11]66、83。又如,陈盛、纵博从法律解释的角度提出,补正的证据范围限于瑕疵证据[12]354、358。全国人大法工委在立法解释中也明确,补正“是指对取证程序上的非实质性的瑕疵进行补救”[13]56。

在确定补正的证据范围限于瑕疵证据的基础上,需要进一步追问“何谓瑕疵证据”?广义上的瑕疵证据,包括内容上存在瑕疵或缺陷的证据、表现形式上存在瑕疵或缺陷的证据以及收集程序和方式上存在瑕疵或缺陷的证据。狭义上的瑕疵证据,仅指在收集程序和方式上存在瑕疵或缺陷的证据。理论界基本上采取了瑕疵证据的狭义观点。例如,1998年申夫、石英首次提出“瑕疵证据”一词,认为“瑕疵证据是指侦查、检察、审判人员违反法律规定的权限、程序或用其他非正当的方法收集的,用以确定犯罪事实是否存在、被告人是否有罪和罪责轻重以及其他有关案件真实情况的一切事实”[14]104。韩旭、万毅等学者也都在赞同前述观点的基础上,认为瑕疵证据是指存在轻微违法情节的证据[15]8、[16]118。我们认为,瑕疵实物证据是指存在轻微违法情节的证据。它主要表现为四种:

一是证据笔录存在记录上的错误。

二是证据笔录缺乏相关人员的签名或盖章。

三是实物证据的来源、收集程序存有疑问。

四是技术性手续上的违规。

瑕疵实物证据有证据能力,其实质是证据形式违法,通过证据的补正来修复证据的形式违法,进而保证证据的合法性与真实性。瑕疵证据的补正并没有产生新的证据,其真实性仍取决于原有证据。在符合法定条件的前提下,补正是通过增加、修改或删除的方式,对瑕疵证据中的漏洞、签字、记录等问题进行修复。补正要么是对“陈述记录有差错”“判决书中的笔误”“裁决书中的文字、计算错误”进行修正、更正或删除;要么是对“陈述记录有遗漏”“裁决书中遗漏的事项”“申请材料不齐全或者不符合法定形式”进行增加、补齐等(7)详见《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第9条;《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》第18条;《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像技术工作流程》第7条;《律师执业管理办法》第13条。。

(三)实物证据的补正条件

我国非法证据排除规则在实践中遇到“冷”现象。造成“冷”的根本原因在于法律规定的排除条件过高,用语模糊造成非法实物证据很难被排除。2018年《刑事诉讼法》第56条规定,若排除实物证据,需要同时满足“不符合法定程序”与“可能严重影响司法公正”两个条件,但是如何认定这两个条件,可能会成为实践中的一个难题。

不符合法定程序主要指“不符合法律对于取证主体、取证手续、取证方法的规定”[13]56。出现争议最多的是“可能严重影响司法公正”这个条件,因此我们着重对其进行讨论。

在“可能严重影响司法公正”方面,《刑事诉讼法》第56条规定得比较抽象、模糊,根据第238条的理解,“可能影响公正审判”是指影响“实体上”的公正审判;《高法解释》第95条第2款规定,应当综合违反法定程序及因此所造成后果的严重程度来理解;《检察规则》第66条第3款规定,“可能影响公正审判”是指收集实物证据的程序明显违法或情节严重,严重损害了案件的公正性,但是何谓情节严重以及何谓案件的公正性,不同的法官根据自身的理解会得出不同的结论。立法规定的模糊性致使应用实物证据排除规则的标准模糊,排除效果会大打折扣。

因此,不仅需要完善相关的立法和法律解释,还需要最高人民法院提供具有普遍参考意义的指导性案例。指导性案例有助于理论界和实务界理解“可能严重影响司法公正”这个条件,确定哪些实物证据属于应当被补正的对象,哪些不属于被补正的对象。指导性案例既促使侦查人员选择科学适宜的方法,规范侦查取证行为,又为检察官和法官在非法实物证据排除规则方面的适用,提供具体指引。

三、补强或印证

麦考密克说“一块砖不是一堵墙”,但一堵墙争议的平息需要砖的“补强”或“印证”。补强是指为防止认定事实错误或产生其他危险,对某些证明力薄弱的证据,必须有其他证据予以补充说明其证明力的方式[17]384。印证“是指两个以上的证据在所包含的事实信息方面发生了完全重合或者部分交叉,使得一个证据的真实性得到了其他证据的验证”[18]113。

牟绿叶从非法证据排除和印证证明模式的内在分裂(即证据评价的原子主义与整体主义的分歧)入手注意到印证证明模式的整体要求[19]1068-1090。证据补强或印证旨在增强证据的证明力,使证据形成一条完整的“证据链”(8)2016年快播公司及高管王欣等被告人涉嫌传播淫秽物品牟利罪一案,本案中对四台服务器的扣押、保管、移送手续存在漏洞,导致难以证明这四台服务器就是“原始存储介质”,难以保证服务器中的数据没有出现“增、删、改”的情况。2016年1月25日,一审法院委托国家信息中心电子数据司法鉴定中心,对四台服务器中的电子数据进行鉴定,用鉴定意见来补强证据,然而,本案中的四台服务器存在提取过程不清楚或保管不完善的问题,导致司法鉴定先天不足,依赖于鉴定意见等补强证据所实现的鉴真,也只能达到高度盖然性的程度。参见刘品新:《电子证据的鉴真问题:基于快播的反思》,《中外法学》,2017年第1期,第101页。。

补强或印证主要适用于具有程序瑕疵或缺乏形式要件的证据,另行提供其他存在完全重合或部分交叉信息的证据,补充该证据的证明力。例如,对于书面证据,在扣押笔录或清单中缺乏见证人签名或者盖章的,可以让见证人出庭作证,对扣押笔录、清单进行补充,或者通过侦查人员、扣押物持有人的证明进行印证。又如,应当拍照或者录像而未拍照或者录像的,可以传唤有关的见证人、侦查人员出庭,就其实施侦查行为的过程通过作证的方式补强;再如,对于侦查人员在搜查、扣押实物证据时,未附有笔录、扣押清单,不能证明实物证据来源的,可以通过现场执法记录仪中的录音、录像证明实物证据来源,得到补强或印证的证据可以作为定案依据。《死刑案件证据规定》第8、第9条规定,可以采用鉴定意见或者以其他恰当方式印证照片、录像或者复制品的真实性;对于经勘验、检查、搜查、提取、扣押的物证、书证,可以使用其他证据来证明物证、书证的合法来源,但关于非法实物证据能否采用证据重作或重新取证的方式进行补救,要视“现场重建”的情况而定。

除了侦查人员、见证人出庭作证或印证的方式补强证据以外,当事人同意的方式也可以增强瑕疵实物证据的证明力。侦查机关的违法侦查行为因为当事人的同意,而具有了合法性。例如,在某一扣押笔录或清单中缺乏被扣押人签名的,但是被扣押人在事后明确承认发生了扣押行为,并且认可扣押笔录或清单上所记载的财物、文件,该份笔录或清单也就具有了证据能力。需要注意的是,检察官、法官要确保被扣押人事后承认的行为,是出于自愿的、明知的一种行为,否则该份证据的证据能力有待质疑。当事人的事后追认或同意必须是自愿的、明知的和真实的,这些言词证据依然需要证据证明其合法,不是所有的瑕疵证据仅凭当事人一方同意而能得到补强。

四、证据重作

证据重作是指通过另外一个同样来源的独立行为,重新提取证据,以合法的方式重新取证。这与作为定案根据的“证明物证、书证来源的”(《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第9条)补正要求一致。证据重作除了适用言词证据以外,还适用实物证据。就一般的物证、书证、视听资料等实物证据而言,由于它们具有唯一性以及较强的客观性特征,一旦无法证明证据来源的真实性,将无法对它们进行证据重作。这类非法实物证据一旦被排除,侦查机关无法重新取证或证据重作,但是没有遭到破坏的现场可以重新勘验,重新提取微量物证、血液、毛发等。通过这些补救措施,将有关证据再次以合法的方式收集起来,重新作为批捕、起诉乃至定罪量刑的根据。

实行实物证据重作,属于补救性现场重建[20]41、160。许多证据由于补救成本超过其带来的收益而不予重作;同样,许多证据因为无法重作而被放弃。例如,2015年陕西彬县的程某等五人轮奸案均被判无罪,原因在于言词证据无法印证,强奸证据难以重作。侦查人员既未提取到被告人的相关物品、痕迹、DNA等信息,也未提取到宾馆的住宿登记记录或登记视频,事后也无法证据重作,难以证明被指控事实[21]。佘祥林一案也存在证据无法重作的情况。侦查人员在案发时既没有找到杀人凶器,也未扣押佘祥林的蛇皮袋。案发3个月之后,侦查机关只能提供未取证的情况说明[22]360,这也无法实现证据重作。

证据重作类似于“独立来源的例外”或“合法取证的例外”,即对于该证据除了违法途径以外,还有另外一个合法独立的来源同样可以获得该证据。证据重作适用于证据存在重大瑕疵或者侦查活动存在明显缺陷的情形,这些瑕疵与缺陷已经影响到证据的客观性、合法性和真实性。为了弥补程序瑕疵,侦查人员对那些具有明显瑕疵的侦查活动,重新实施相关的侦查行为,消除对侦查结果的怀疑。

虽然证据重作使证据具有同等证明力,但是证据重作无法消除取证程序的正当性,无法阻断取证主体、取证环境带来的内在压迫性,难以恢复证据形式的合法性。因此,有学者主张,由中立的公诉人担任重新取证的主体,依据合法程序与方法重新取证[23]123。证据重作对象的违法程度较补正对象的违法程度重一些,在一定程度上影响了证据的真实性,无法通过补充、修正的方式消除证据真实性上的疑虑。上述观点有一定的合理性,然而我国检察院只享有非常有限的侦查权,无论是侦查人员队伍构建,还是侦查硬件软件配置,都存在侦查力量不足的问题。因而,依据案件的不同情况,侦查机关与检察院都享有证据重作的权力。

五、合理解释

立法、司法、行政活动中都存在解释,实物证据的补救中也存在合理解释。“合理解释是指对取证程序的瑕疵作出符合常理及逻辑的解释”(《检察规则》第66条)。结合前文关于“补正”的研究,实物证据与言词证据相比,其最大的优势在于不易被更改,真实性较强,这是对“物证、书证予以补正或者作出合理解释”的前提。实物证据的真实性是建立在合法性的基础上。如果出现勘验、检查、搜查、提取或扣押的物证、书证等出现程序瑕疵,那么适用合理解释的方法补救;如果对物证、书证的来源及收集过程有疑问,不能作出合理解释等情形时,那么实物证据的可靠性基础将不复存在,其真实性就难以得到保障。

(一)合理解释的对象

合理解释的对象有两种:第一种是对已经进行的补正情况作出必要的说明。在经过补正、证据重作、补强或印证等三种方式补救的前提下,侦查人员对于弥补笔录、扣押清单中的记录错误、遗漏内容、补充签章、为制作复制件副本的制作过程说明;或者需要重新取证时,需要侦查人员说明造成上述问题的原因或者理由。第二种是对无法补救的瑕疵实物证据进行解释。在遇到时过境迁的情形时,侦查人员没有必要重新实施侦查行为,或者重新实施侦查行为已经不具备现实条件时,侦查人员通过合理解释对实物证据进行补救。

补正、印证、补强或证据重作的方式,除了需要对原瑕疵证据进行补救以外,还需要对为何造成瑕疵进行必要的解释,这是种比较严格的补救方式。实践中由侦查人员出具书面的“情况说明”,并不能达到对证据瑕疵的补救。为了防止合理解释过于随意,保障解释的真实性,侦查人员在作出书面或口头解释的同时,应当举出相应的证据对解释的内容予以佐证,以免侦查人员编造理由蒙混过关。

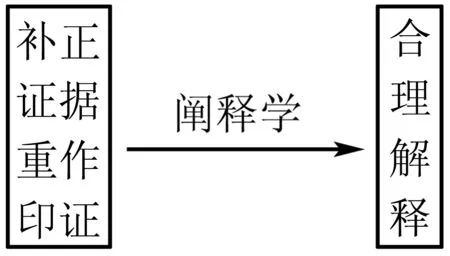

如何正确对待解释的“文本意图”“立法意图”“折中意图”?关于路德维希·维特根斯坦对理解和意义的强调,德沃金的《法律帝国》认为解释与说话者意思相分离,而给实践强加目的。针对于“语义学之刺”,马默的《解释与法律理论》支撑法律实证主义的语言学,着重还原解释和说话者意图的关联性。解释的本质是理解。基于语言世界观,任何存在或者存在论的理解首先且总在语言中呈现。承《圣经》阐释学的方法论,语言不是镜子、映象等工具性的理解,而是本体(9)伽达默尔:《真理与方法》(第2卷),洪汉鼎译,上海:上海译文出版社,1999年版,第243页。国内法学阐释学的研究请参阅陈金钊主编的《法律方法》集刊的系列研究。。语言令你我存在。在此意义上合理解释是印证、补正、证据重作的归宿,故有“证据补救四种方式的阐释学关系示意图”。

证据补救四种方式的阐释学关系示意图

(二)合理解释的内容

合理解释的内容主要是解释形成瑕疵实物证据形成的原因。这不仅能够反映侦查人员的主观方面“是基于故意、疏忽大意、过失,还是意外事件、紧急情况等原因导致证据瑕疵”,还对区分非法证据与瑕疵证据,以及确定证据在被解释后是否可以被采纳非常重要。例如,因为侦查人员疏忽未让持有人在扣押笔录或清单上签名,虽然存在瑕疵,但是侦查人员与见证人事后可以证明,该实物证据确实是从案发现场扣押的,保管人员也能证明实物证据保管链条的完整性,那么该实物证据的真实性能够与其他证据相互印证,并能得到合理解释,所以该实物证据并未因为扣押笔录、清单上的瑕疵而被认为是虚假证据。

(三)合理解释的证明标准

合理解释中的“合理”属于一个主观标准,究竟达到何种程度才算合理呢?《刑事诉讼法》及相关法律解释对此并未规定。李昌林、王景龙等人认为,合理标准是解释符合常理;侦查人员并非出于故意,而是因为工作过失或其他客观原因产生证据瑕疵[9]129。纵博和郝爱军将“合理”标准转化为一个证明标准的问题,并提出设置不同的标准:对于不影响证据真实性的瑕疵证据,控方解释应达到优势证据的证明标准;对于可能影响证据真实性的瑕疵证据,应达到清楚和有说服力的证明标准[24]80-81。万毅认为,应当从两个方面把握合理性:一是要求合理性符合经验法则、合乎常情常理;二是要求合理性的理由充分[16]125。

符合常理及逻辑的解释,应当达到“合理”程度的这一过程,就是一个由控方证明采纳瑕疵证据具有正当性的过程,进而切合法官的自由心证。“合理解释”的途径是“解释”,目的在“合理”。“合理”标准是一个拟制的客观标准,“合理”的重心依然需要证据来支撑“解释”,而非语言言辞。对于言词证据,意思表示即法律行为,但其疑难是意思与表示之间的矛盾则成为法律解释(意思本身、意思表示、意思与表示的一致性)需要弥合之处。对于实物证据,侦查人员的“马虎”“忘记”“疏忽”等万能理由并非符合逻辑,符合常理及逻辑的解释要让证据证明。同时,解释的“合理”要防止现实的抽离,“案卷笔录中心主义”的审判方式,令庭审易变成对侦查机关案卷材料的审查、确认过程。合理解释现实化倒逼向审判中心主义的诉讼构造,进而实现庭审实质化。