沙库巴曲/缬沙坦治疗射血分数降低的慢性心力衰竭的效果及对神经内分泌激素活性和粒淋比的影响

2021-12-15郑冠群盛晓东周建龙范韬金骁琦

郑冠群,盛晓东,周建龙,范韬,金骁琦

心力衰竭(心衰)是各种心脏病引起的心脏收缩功能和(或)舒张功能障碍导致的一系列临床综合征,是各种心脏病变的终末阶段,伴有体液潴留和活动耐量下降,其发病率和死亡率较高,是当今最重要的心血管疾病之一。目前全球有近2600万心衰患者,仅美国就有500~600万[1],中国至少有450万[2]。以往治疗慢性心衰的常用药物有血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂(ACEI/ARB)、β受体阻滞剂、螺内酯等,虽然使心衰的预后明显改善,但目前该病首诊后5年内病死率仍高达50%[3],提示我们应积极探寻新的药物治疗慢性心衰,而沙库巴曲/缬沙坦的出现为慢性心衰的治疗提供了新的思路[4]。本研究旨在将沙库巴曲/缬沙坦与贝那普利比较,探讨其治疗射血分数降低的慢性心力衰竭(HFrEF)患者的临床疗效及对神经内分泌激素活性和粒淋比等的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象与分组选取2018年6月至2019年6月于徐州医科大学附属常熟医院心血管内科门诊及住院的慢性心衰患者100例,其中男性54例,女性46例,年龄45~80(59.05±6.88)岁,均符合2014年中国心力衰竭诊断治疗指南的诊断标准。纳入标准:病程>3个月;年龄>18岁;纽约心脏病学会(NYHA)心功能分级为Ⅱ~Ⅳ级;左室射血分数(LVEF)≤40%、N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)≥600 pg/ml(若入选前1年内曾因心衰住院,则要求NT-proBNP≥400 pg/ml);使用ACEI/ARB类药物至少4周;β受体阻滞剂至少4周。排除标准:既往出现血管水肿;症状性低血压,收缩压<90 mmHg(1 mmHg=0.133kPa);严重肝肾功能不全;心脏瓣膜疾病、限制性(浸润性)心肌病、梗阻性心肌病、心包疾病、心肌炎等;有急性失代偿性心衰;有慢性肺部疾病史且急性发作者;血液系统疾病、内分泌疾病、慢性结缔组织病、自身免疫疾病及恶性肿瘤;近期(≤1个月)有短暂性脑缺血发作、脑卒中、冠脉综合征;近期(≤1个月)内有创伤、手术;妊娠及哺乳期妇女;精神病者。停药标准:服用贝那普利或沙库巴曲/缬沙坦后出现不良反应无法耐受者;收缩压<90 mmHg或出现症状性低血压。研究对象均签署知情同意书,研究获本院伦理委员会批准。入选者按随机数表法分为观察组及对照组,每组各50例。

1.2 方法

1.2.1 治疗入选患者均给予常规抗心衰治疗(休息、限钠、利尿剂、β受体阻滞剂和醛固酮拮抗剂等),观察组在此基础上加用沙库巴曲/缬沙坦[国药准字:J20171054,北京诺华制药有限公司产品,规格:100 mg(沙库巴曲49 mg/缬沙坦51 mg],在ACEI或ARB停用至少36 h后启用,起始剂量为50 mg,2/d,直至目标剂量为200 mg,2/d。对照组在常规治疗基础上加用贝那普利(国药准字:H20030514,北京诺华制药有限公司产品,规格:10 mg),按入组前服用ACEI或ARB的等效剂量逐渐递增,直至目标剂量20 mg,1/d。两组均持续治疗24周。

1.2.2 观察指标及检测方法患者在治疗24周前后抽取肘静脉血,采用放射免疫法测定血浆肾素活性(PRA)、醛固酮(ALD)、血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)和去甲肾上腺素(NE);酶联免疫吸附法测定NT-proBNP;免疫透射比浊法测定超敏C反应蛋白(hs-CRP);全自动血细胞分析仪测定中性粒细胞计数及淋巴细胞计数,计算中性粒细胞计数与淋巴细胞计数比值(NLR);全自动生化分析仪测定血清白蛋白(ALB),计算hs-CRP与ALB比值(CRP/ALB);用PHILIP公司IE33型多普勒超声心动图仪检测患者治疗前后的左室射血分数(LVEF)。

1.2.3 疗效判断当治疗后NT-proBNP水平降幅≥30%作为有效的标准[5],有效率(%)=有效例数/总例数×100%。

1.3 统计学处理所有数据均采用SPSS 17.0统计学软件分析。正态分布的计量资料采用均数±标准差()表示,两组间均数比较采用t检验,治疗前后均数间差异采用配对t检验;非正态分布的计量资料采用中位数(四分位数间距)[M(Q1,Q3)]表示,两组间比较采用非参数秩和检验;计数资料采用例数(构成比)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher精确检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

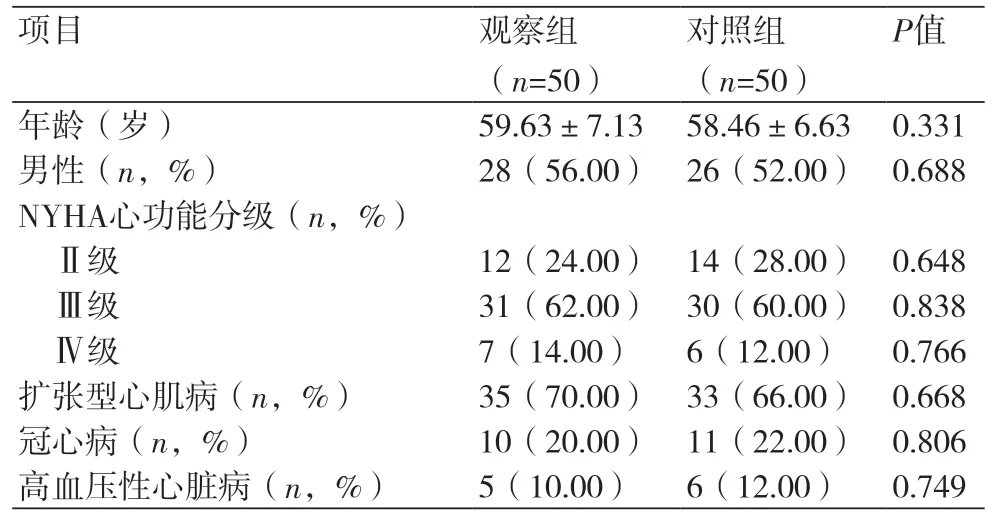

2.1 两组患者一般资料比较两组患者在年龄、性别、NYHA分级、病因(扩张型心肌病、冠心病、高血压性心脏病)等比较,差异均无统计学意义(P均>0.05),表1。

表1 两组患者一般临床资料的比较

2.2 两组患者临床治疗有效率比较观察组患者的临床治疗有效率高于对照组[40例(85.1%)vs. 31例(64.6%),P<0.05]。

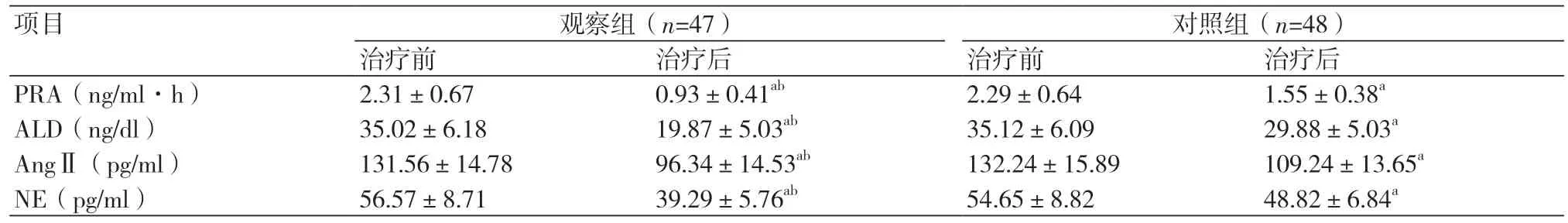

2.3 两组患者治疗前后神经内分泌激素水平的比较治疗前两组患者PRA、ALD、AngⅡ及NE比较,差异无统计学意义(P均>0.05)。治疗24周后,两组的PRA、ALD、AngⅡ及NE较前均降低,差异有统计学意义(P均<0.05);治疗24周后与对照组比较,观察组患者NE、PRA、ALD及AngⅡ显著降低,差异有统计学意义(P均<0.05),表2。

表2 两组患者治疗前后神经内分泌激素水平的比较

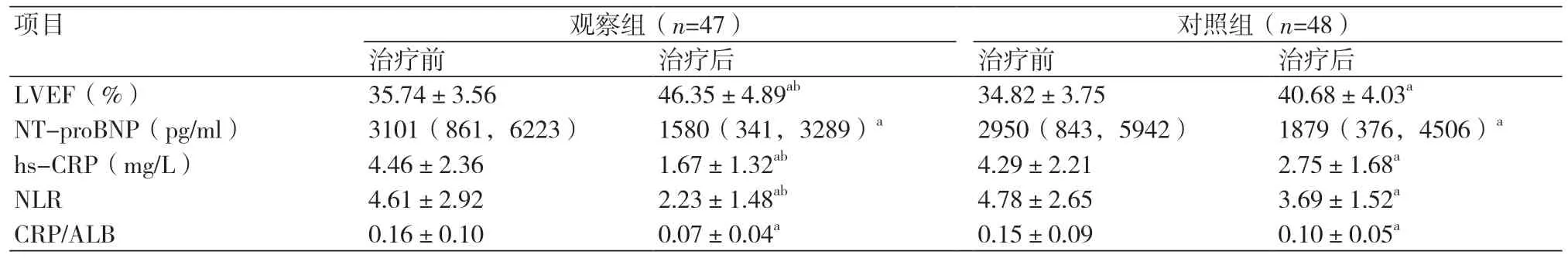

2.4 两组患者治疗前后LVEF、NT-proBNP及炎性指标的比较治疗前两组患者LVEF、NT-proBNP、hs-CRP、NLR及CRP/ALB比较,差异无统计学意义(P均>0.05)。治疗24周后,两组的NT-proBNP、hs-CRP、NLR及CRP/ALB较前降低,LVEF较前升高,差异有统计学意义(P均<0.05);治疗24周后与对照组比较,观察组患者hs-CRP及NLR明显降低,LVEF明显升高,差异有统计学意义(P均<0.05),表3。

表3 两组患者治疗前后LVEF、NT-proBNP及炎性指标的比较

3 讨论

目前认为,慢性心衰发病的重要病理机制是心肌重构和心室重塑[6],而神经内分泌激素的过度激活与心肌重构的发生密切相关。心衰时神经内分泌系统过度激活可产生大量神经内分泌因子如ALD、AngⅡ、NE等,导致心衰症状加重[7]。因此,可测定血浆ALD、AngⅡ、NE等,作为评估心衰严重程度、评价药物治疗反应的标记物及药物治疗的新靶标。在心衰早期,机体已经激活了交感神经系统(SNS),血浆NE水平显著升高,加重心脏负荷和心肌耗氧,从而使心肌细胞凋亡及坏死[8]。心衰时血浆肾素增多,激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS),使AngⅡ和ALD水平增高。AngⅡ通过结合Ang受体,使血压升高、交感缩血管中枢紧张、刺激ALD的合成与释放等,过多的ALD导致水钠潴留和血容量增多,导致心衰加重[9]。

目前心衰的药物治疗虽在一定程度上改善预后和降低死亡率[10],仍需寻找能进一步降低死亡率的治疗方法。心衰的治疗目标不仅是改善症状,更重要的是拮抗SNS和RAAS,抑制神经内分泌系统过度激活,进一步延缓心肌重构,降低患者心衰住院率和病死率。沙库巴曲/缬沙坦是一种新型的血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂类药物,是双效神经内分泌拮抗剂,具有双靶点多系统调节作用[11]。是由沙库巴曲和缬沙坦以1:1的比例构成,其中缬沙坦通过阻断AT1受体从而抑制AngⅡ介导的反应,抑制醛固酮分泌及血管收缩,从而延缓心肌肥厚和纤维化[12];另一方面沙库巴曲可以代谢为有活性的脑啡肽酶抑制剂LBQ657,抑制脑啡肽酶产生[13],提高脑钠肽水平,扩张血管,降低心脏前后负荷。这两种成分均能够抑制神经内分泌系统过度激活,抑制RAAS系统,从而产生扩张血管、降低心脏前后负荷、抑制心肌肥厚及延缓心室重构的作用[14,15]。国外研究也显示抑制脑啡肽酶使脑钠肽浓度升高,血浆AngⅡ水平上升,进而收缩血管、水钠潴留和心室重构[16]。因此需同时拮抗脑啡肽酶和AngⅡ才能发挥更有效地抑制心室重构的作用[17]。

本研究中,在沙库巴曲/缬沙坦的双重机制作用下,85.1%的观察组患者得到有效的治疗,且观察组患者疗效更好,LVEF升高更明显,说明沙库巴曲/缬沙坦钠在慢性心衰治疗中的独特优势。两组患者在治疗24周后NE、PRA、ALD及AngⅡ均有明显下降,且观察组患者在治疗后NE、PRA、ALD及AngⅡ明显低于对照组,表明沙库巴曲/缬沙坦较贝那普利更能显著抑制HFrEF患者神经内分泌激素的过度激活,从而改善心功能。

近年来研究显示炎症与心衰的发生、发展也密切相关;炎症因子能够导致心肌重构及血管内皮损伤[18]。C反应蛋白(CRP)是肝细胞和活化的巨噬细胞合成的一种蛋白质,在急性炎症反应时含量可升高,是一项敏感的反映机体炎症情况的标记物。它能通过一系列促炎细胞因子的作用,介导心肌细胞纤维化、凋亡及坏死;同时介导血管内皮功能损伤,导致心脏收缩功能和(或)舒张功能障碍,最终导致心衰发生及疾病进展加重[19]。随着检测技术的不断提升可以准确的检测低浓度C反应蛋白,即超敏CRP(hs-CRP),它是反映低水平炎症状态的灵敏指标。美国心衰2013版指南提出hs-CRP是心衰预后的独立预测因子。杨艳等[20]认为慢性心衰患者体内存在非特异性炎性反应,hs-CRP水平显著升高,且hs-CRP与心室重构严重程度密切相关。NLR融合了中性粒细胞及淋巴细胞两种不同的免疫反应,更加全面的反映了机体非特异性炎症反应和免疫系统相关因素,稳定性较好,被认为是一种新的潜在炎症标志物。Yah等[21]认为高水平NLR是主要心脏不良事件、心源性死亡、心衰再住院的独立危险因素。Musa等[22]发现高NLR及NT-proBNP提示患者心功能较差。NLR能够作为心衰患者心功能严重程度的评估指标[23]。目前认为血清白蛋白(ALB)水平降低是继发于慢性心衰之后肝脏功能障碍的表现,低ALB也是慢性心衰患者预后和死亡的独立预测因子[24]。随着患者心衰加重,其血清ALB水平亦降低[24]。CRP/ALB是综合了炎症与患者营养状态两方面的复合指标,国内学者发现随着心衰患者NYHA分级的提高,CRP/ALB水平随之升高,且CRP/ALB与NT-proBNP及NLR呈正相关[25]。研究发现两组患者在治疗24周后hs-CRP、NLR及CRP/ALB比值均明显下降,且观察组患者在治疗后hs-CRP、NLR明显低于对照组,表明沙库巴曲缬沙坦较贝那普利能降低HFrEF患者的hs-CRP及NLR水平,减轻炎症反应。

综上所述,沙库巴曲/缬沙坦与贝那普利比较,能提高HFrEF患者的临床疗效,显著抑制神经内分泌激素的过度激活,降低hs-CRP及NLR水平,减轻炎症反应,从而延缓心室重构及改善心功能,值得临床推广。