独秀峰青秋月白

2021-12-11陈思和

陈思和

我与王观泉先生是忘年交。王先生去世后,他的所有图书文献资料都由家属捐赠给了复旦大学图书馆。由于内容丰富庞杂,加上这两年疫情影响,整理工作时断时续,进行了整整四年,直到最近,二○二一年十月十八日,图书馆才正式举办捐赠仪式,并且策展“逝者如斯夫—王观泉先生图书、信件、日记等捐赠资料览”。开幕式以来,一周过去了,我的情绪似乎还沉浸在思念之中,没有什么心思做其他事情。王观泉先生是一位多才多艺、不拘一格的学者,他的研究领域广泛涉及中共党史、现代文学、人物传记、西方美术史等方面,捐赠品包括各类图书文献、著述手稿、日记书信、剪贴资料,以及平时即兴创作的各类绘画、艺术卡片等,可谓琳琅满目。图书馆特藏部将根据捐赠品进一步作细化分类,设立王观泉文库,向读者开放。为了配合文库建设,我利用周末时间,翻箱倒柜找出一部分观泉先生的私人通信和其他赠品,做了初步释读—观泉先生的字迹潦草,很难辨认。在阅读中我情不自禁地回忆起与观泉先生的长达三十多年的交往,其音容笑貌宛如眼前。

我与王观泉先生相识于二十世纪九十年代,阅读他的著作更早些,大约是八十年代中期。那时我留校任教不久,跟随贾植芳先生编辑中国现代文学史上的外来影响资料集,无意中从书店买到一本薄薄的小册子,书名叫《“天火”在中国燃烧》,作者就是王观泉。这本书研究的是马克思主义理论在中国的传播过程,篇幅不大,却言简意赅,有许多新鲜的见解。譬如,作者指出马克思主义从俄罗斯传入中国的重要途径,是经过东北地区,尤其是经过哈尔滨的中转,再进入关内,由此开辟了一条“红色丝绸之路”。这种略带夸张的用词习惯和斩钉截铁的判断句,给我留下深刻印象。于是我有意打听王观泉的情况,丁景唐先生告诉我,王观泉是黑龙江社科院的研究员,研究中共党史、鲁迅与美术,以及人物传记。不久,丁先生向我推荐了观泉先生的一本新著《席卷在最后的黑暗中—郁达夫传》。我读后给丁先生写了一封信,谈自己的阅读心得,对这本书有赞扬也有批评。我觉得观泉先生是用政治史的眼光解读郁达夫,对郁达夫的许多为人所忽略的政治见解都给予了很高的评价,但是对郁达夫小说中流露的颓废倾向缺少研究分析,或者说是回避了。我之所以会做出这样的“酷评”,是因为当时郁达夫被定性为被日本侵略军杀害的烈士,因此,有些学者就认为,既然郁达夫是烈士,就不应该去讨论他作品或者为人的颓废风格,否则,就是在“烈士脸上抹胭脂”了。我对这种说法很不以为然。我认为郁达夫的颓废风格是客观存在,不能因为他有颓废倾向,就否认他是被日本侵略军杀害的烈士,同样,也不能因为他成为烈士了,就连他作品里的颓废风格也不能研究。我是带了这样的情绪读这本书的,还做了借题发挥。没有想到丁先生随手把这封信推荐到一家刚创办的书评杂志刊登出来了。我想观泉先生一定是读到这封信的,以他的爽直脾气,他也一定对我这样的夹生的批评是不佩服的。大约是碍于丁先生的面子,他没有作出激烈的反批评。等到我与观泉先生能够当面交流、把盏论文、相见恨晚的时候,那已经是很多年过去了。

这期间还隔了一本瞿秋白传的出版,书名《一个人和一个时代—瞿秋白传》,四十多万字,一部极具分量的人物传记。我前面说过,观泉先生习惯从政治视角看问题,他更适合做党史研究。如果说,他用政治眼光分析作家郁达夫,看出了许多新意,那么对于党史上重要人物瞿秋白,这样的分析眼光,可谓是相得益彰。为此,我主动写了读后感,仍然是用通信形式,直接写给观泉先生。我听丁先生说,观泉先生因为拼命写书导致视网膜脱落,一只眼睛几乎失明,另一只眼睛的视力也受到严重影响,从此他常以“只眼看世界”自嘲。那个时候观泉先生就在上海第一人民医院治疗,我的黑水斋离医院不远,原打算去医院看望他,但又听说治疗不太顺利,就犹豫着,于是就写下了这封信。这样就算是与他有了联系。

当时观泉先生还在哈尔滨工作。有一次回上海,到第一人民医院检查眼睛,我就顺便请他到黑水斋便餐。他欣然答应,那天他是与王世家先生一起来的。我们第一次相聚,竟然喝了高度白酒。也许是酒逢知己千杯少吧,他眼睛有病,但也毫无顾忌,我喝的量更多。听他侄子昌昌后来告诉我,那天回去,他高兴地对昌昌说,今天遇到了一个会喝酒的朋友。我领会这句话的意思,就是:今天遇到了一个能谈得来的人。以后我多次去观泉先生在上海居住的“六米居”,在七浦路上的一条旧式弄堂里。那时候我才陆续地知道,观泉先生是生在上海浦东的本地人,学徒出身,曾在宋庆龄领导的中国福利会工作,受到丁景唐先生的鼓励,参军入伍,他当过志愿军,转业后进入北大荒,参加农垦建设,自学成才地从事美术编辑,转而研究鲁迅与美术,出版过《鲁迅年谱》《鲁迅美术系年》《鲁迅与美术》等著作。调到黑龙江社会科学院任研究员后,又进而研究萧红、郁达夫、瞿秋白……晚年他曾打算调回上海高校工作,未成,退休后就与夫人双双回上海定居,成为一个自由撰稿人。

观泉先生晚年的写作生活与我有很多关联。大约是二十世纪九十年代初,我为台湾业强出版社策划一套中国文化名人传记丛书。我约他写陈独秀传,起因当然是他写的瞿秋白传深深地打動过我,但是为陈独秀写传的难度要大得多,不仅仅是文献资料的搜集,更难的是对文献资料的把握,尤其是陈独秀后期的政治生活。在当时,陈独秀这个名字在大陆还是一个禁忌,海峡两岸之间文化交流刚刚开始解冻,作为一个曾经的国民党政权的死敌,他的传记要在台湾出版也未必就一帆风顺。但观泉先生毫不犹豫地答应了,立刻就着手搜集资料进行研究,而且越是研究深入,越是同情陈独秀一生的悲剧性格和悲惨命运。那时他还在哈尔滨居住,我们之间通过很多信,讨论写作中的种种困难。这部传记越写越长,原来说好十五万字左右,那是出版社对这套丛书的要求,但观泉先生的笔刹不住了,最后超过了四十万字,又是像砖头那样厚厚一本。观泉先生是用他的滚烫的生命在熔铸这部传记,这是两岸学术界第一部置世俗偏见于不顾,对陈独秀悲壮一生作出公正评价的传记。为了全面了解陈独秀后半生的政治命运,他一头扎入苏俄和中国的托派文献的深渊,上穷碧落下黄泉啊,终于在人文历史领域的高加索山顶,为被绑的普罗米修斯发出解放的呼喊。

这部《被绑的普罗米修斯—陈独秀传》完成后,因为篇幅太长,出版社感到很为难,几经交涉,终于同意让我把书稿删减到三十万字。我征得观泉先生勉强同意后,在电脑上做起了删减工作。虽然不说是字字珠玑,但我也知道,这部传记每个字都浸泡了观泉先生的莫大心血,这是一件极为烫手的工作。我尽可能地不删正文,多删注释中的详细说明和求证文字;尽可能不删整段文字,多删零星句子和形容词;尽可能不删晚年陈独秀的艰难历程而减少他前期较为人知的细节……这样我工作了几个通宵,还不止一次因为疲倦过头,不小心按错一个键,结果全功尽弃—那时候我使用的还是386或者486型号的电脑,经常死机,造成文档消失,于是,又要从头来过……这些记忆很难忘记,独自坐在漫漫长夜中感受着沮丧和懊恼,无可奈何中,不觉东方已经发白……

观泉先生的陈独秀传记终于出版了。尽管是一本不得已的删节本,尽管是在海峡对岸问世的,它的出版,还是在两岸学界引起了巨大反响。这次图书馆办的展览里有一处引了两位中共党史专家的评语。靳树鹏教授认为:“王著陈传的一个鲜明特点是忠诚地描写历史,绝不作偏袒地研究。”另一位陈独秀研究专家唐宝林教授认为:“本著能发前人所未发,无论在对传主思想精髓和活动业绩的把握上,还是历史地位的评价上,都高出一筹,尤其是对已有观点的众多争论和传误,多有考证和澄清,在学术上有特殊的贡献。” 正因为这部传记的特殊贡献,观泉先生于二○○一年被中国文化学会陈独秀研究会第三届理事会选为名誉主席。盛誉来之不易,但是观泉先生对这部传记不能全文出版依然耿耿于怀,过后不久,他自费印了一版全本,分送周围的朋友。当我从他手里接过这部自印本的时候,心里滋味可想而知。

这以后,观泉先生又出版过几种杂书:一种是学术随笔集《人,在历史漩涡中》,另一本是资料汇编《鲁迅与里维拉》,这都与我的“怂恿”有关。前者曾收录在我策划的“火凤凰文库”(上海远东出版社)中,后者也是我写序推荐,由山东画报出版社出版。我对观泉先生的文字魅力和编辑奇构都到了着迷的地步,但是在我心中依然有更多的期待。在陈独秀传完成以后,我曾建议观泉先生继续写作李大钊传。尽管为李大钊作传的专家学者不乏其人,但我相信,如果由观泉先生来写的话,一定会有不同寻常的新发现和新见解,更何况,“南陈北李”是观泉先生心目中最神圣的名字。对于我的建议,观泉先生也是动心的,他曾经把已经出版的《一个人和一个时代—瞿秋白传》和未能全文出版的《被绑的普罗米修斯—陈独秀传》以及计划中的李大钊传称作“三巨人传”,来比作罗曼·罗兰的“三名人传”,并且很快开始阅读李大钊的传记资料。

王观泉先生与丁景唐先生(左)

观泉先生的眼疾越来越严重,那只唯剩微弱视力的眼睛开始出现视觉重叠,加之他写作不用电脑,还是坚持手写,但写出来的字都叠在一起,不得不靠他夫人努力分辨打印出来。他知道自己已经无法再研究李大钊了,于是转而写自传,凭记忆的写作究竟要比靠查阅研读文献资料的写作稍微轻松一些,进度也快一些。可惜,无情的命运还是赶到了他努力写作的前面,二○一六

年十二月三十一日下午,鲁大妈在午睡中去世。当天晚上观泉先生写信给我。信中寥寥几笔:“思和老弟:我的爱妻已于

二○一六年十二月三十一日下午走完了她艰苦的一生(1936年生—1950年工作—2001年退休—2016年走向天国)。秀珍生前一直与老弟相迎,有时则谈谈现代文学当代文学等,愉快走(过)最后十余年。待女儿外孙女来沪入殓追悼结束,我将送秀珍骨殖返哈,再回沪清理。到时再联系。”

不知为什么,这封信我是在四天以后才收到。那天我正安排去浙江慈溪,在路上我匆匆与朋友联系,托人送过去一副挽联:润滋文苑培千树;寂寞清泉伴一生。鲁秀珍女士是《北方文学》的资深编辑,她对黑龙江(尤其是北大荒)青年作家的成长有过很大影响;她去世后,留下自己常年工作日记和大批文学资料,这对于研究黑龙江文学历史会有重要的参考价值。二月六日,观泉先生返回上海,我去看望他,提议把鲁秀珍女士的遗物捐给复旦大学图书馆保存,将来可以提供学者研究。观泉先生爽快地答应了。二月十四日,他给我的信里这样说:“思和老弟:这些天都在清理飞上天了的鲁大妈的遗墨。没有想到她竟然年复一年的日记整理得干干净净,显出了四十年编辑的功力,能得到你的重视决定收入复旦图书馆,太好了。我想足足四十年编辑工作的编辑有如此多的一年不拉的日记,怕也少见。你提出收藏也是她的福分啊,不然我也无奈于如此多。当然她还有一批藏书,我也选了些主要的,如汝龙译契诃夫二十一册齐全,雷马克《西线无战事》等一批书,还有我为她安置的莫泊桑小说五卷本以及台湾版十四本《中國散文》(含大陆),等等,我会如数送交。止于前天,我总算了结了整理并给秀珍一个永久的纪念平台……我知道我还将生活下去,还有《自白》,写完了还有上海七浦路豫顺里四号一条弄堂一个号码的记录……”从这封信里可以推算,从我六日向他提议,到十二日整整六天,观泉先生全力以赴地整理爱妻遗物,并为复旦大学图书馆能收藏他夫人的日记感到由衷高兴。可是他没有想到,就在他奋不顾身地为爱妻工作的时候,他的硕壮的身体已经被致命的癌细胞侵蚀。三月十日突然发病住院开刀,三月三十日顺利出院,四月二日他写信告诉我这次意外的手术,还寄来两帧本来在入院前就准备寄我的鲁大妈遗像。

“我知道我还将生活下去……”他这么告诉我,他还有许多人生未了的计划,他正在写回忆录《一个开国上尉的自白》,还准备写关于幼年居住的上海弄堂的历史……这对于一个几近失明失聪的八十衰翁来说,失去了他的最亲爱的人的关爱和帮助,几乎是不可能完成的任务。回忆录只完成了第一章,题目叫“我是一个兵,来自老百姓”,还是鲁大妈亲手完成的打印稿。这以后,观泉先生陆续给我寄来一些信件,都是从爱妻遗物中获得某些资料,借题发挥,谈视网膜脱落、谈鲁大妈、谈张元济、谈丁玲……最后一封信是写于五月九日的凌晨,他一直沉浸在对爱妻的思念之中。但我对观泉先生还是有信心的,我觉得在这个坚强的人的身上,什么样的奇迹发生都是可能的。我期待他振作起来,继续写下去,完成他的人生自白。我建议在《史料与阐释》上连载他的回忆录,但他还犹豫着,怕自己写作进度赶不及刊物的出版周期,想多写几章后再发表……六月十一日,观泉先生平静去世。我送去的挽联是:独秀峰青秋月白,齐简晋笔史家赋绝唱;北荒原泉春江潮,郁泱迅雷大音殇离骚。在即将付型的《史料与阐释》(总五期)增加了王观泉纪念特辑,刊出《我是一个兵,来自老百姓》《观泉自述》和《王观泉著述简目》。十六日下午,王观泉葬礼在龙华归真厅举行,他女儿和外孙女再次从美国飞来主持葬礼。来宾不多,有黑龙江赶过来的朋友,还有王世家、孔海珠、丁言模、张安庆等,葬礼过后,我与先生家属洽商,他们同意把王观泉鲁秀珍的全部藏书、手稿、日记、来往书信等捐赠复旦大学图书馆,设立观泉文库,对外开放。

王观泉先生

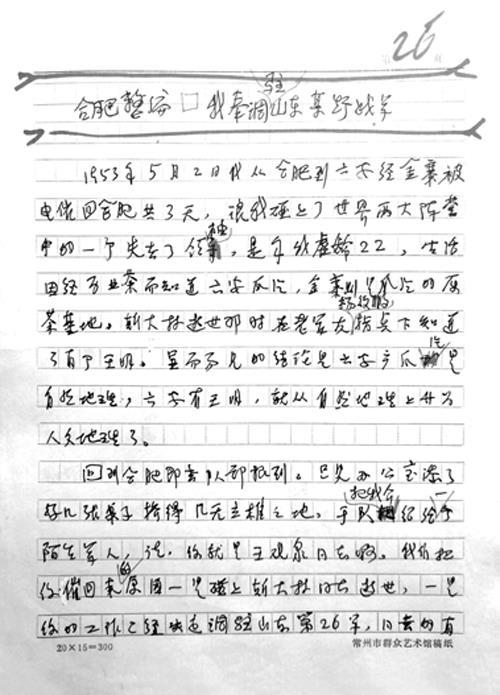

王观泉先生自传手稿

观泉先生去世后,媒体上没有什么报道。他的同辈师友也都年事已高,像丁景唐先生和王世家先生,不久后也都谢世了。几个月后,我接到一封未谋面的老先生的来信,他字迹颤抖,向我打听观泉先生的消息:“陈教授,冒昧寫信给您,是为打听王观泉的讯息。王观泉和我住家不远,还属同一邮区,过去他和夫人常来我家坐谈,吃肉,喝酒。很久未来,我拨他家电话始终无人接听。一个月前,风闻‘观泉死了。我又多次打电话,仍无人接听,莫非观泉真的去世,他的夫人鲁大姐回哈尔滨了。故此向您核实……”我马上回了信,告知他实情。两个月后,又收到那位先生来信,信中鼓励我:“您将观泉兄的藏书,为复旦大学图书馆保存,并成立王观泉文库,以志纪念。这个措施实在太好了。就数量说,他的藏书当然不多,但确有一些绝版或难能得到的书。我过去曾借用过《向导》合订本。你们收存观泉的书时,有否发现郑超麟和王凡西给他的信。我见到郑、王去世后,王观泉将两老给他的信,用牛皮纸包成两小包,放在他座椅背后的书架上,与书放在一起。如果这些信你们也收藏到了,郑老的字是很难辨认的,我可助力破解……我已九十多了,手抖连字也写不好了……”这位老先生是周履锵。现在我把他的来信和观泉先生与我的所有通信、画片、文稿都包在一起,捐赠给图书馆观泉文库了。

二○二一年十月三十一日