药剂配比对微胶囊产率和芯材含量的影响

2021-11-29罗秋平石如芳黄锦密谭凤玉王成勇

罗秋平,石如芳,黄锦密,谭凤玉,陈 鹏,王成勇

(六盘水师范学院化学与材料工程学院,贵州 六盘水 553000)

近年来,微胶囊技术在自修复复合材料中的应用备受关注。将包覆了修复剂的微胶囊分散于基体材料中,当材料受到损伤时,微胶囊随之破裂,释放出修复剂,从而修复裂纹[1-2]。环氧树脂具有优良的粘接性、电绝缘性和化学稳定性,以其为芯材制备的环氧树脂微胶囊,在自修复材料中得到了广泛应用[3-5]。袁新华等人[6]将制得的E-51环氧树脂微胶囊与潜伏性固化剂邻苯二甲酸酐植入到E-44环氧树脂基体中,制备了自修复微胶囊型环氧树脂复合材料,该材料具有良好的自修复效果,自修复效率高达81.5%。Yuan等人[7]制备了含有环氧树脂微胶囊和聚硫醇微胶囊的环氧树脂基自修复材料,该材料在较低的微胶囊含量条件下就能达到很好的自修复性能。

微胶囊的制备方法大致可分为物理法、化学法、物理化学法及其它方法[8-9]。其中原位聚合法属于化学法的一种,成本低,易于工业化,是应用最广泛的方法之一[10-11]。原位聚合法一般是把预聚体溶液加入到乳化的芯材中,预聚体通过缩聚反应生成不溶性的高分子聚合物后包覆芯材,从而制备出微胶囊[12-14]。微胶囊制备过程中工艺参数的变化,将影响微胶囊的结构和性能,其中预聚体、乳化剂、芯材等的药剂配比是关键因素。

本文采用原位聚合法制备环氧树脂微胶囊,以三聚氰胺-尿素-甲醛(melamine-urea-formalin,MUF)缩聚体为壁材,E-51环氧树脂为芯材,十二烷基苯磺酸钠(SDBS)为乳化剂,探究乳化剂用量、芯壁比、终点pH值对微胶囊的产率和芯材含量的影响,并分析了微胶囊的表面形貌和化学结构。

1 实验部分

1.1 实验原料

三聚氰胺(分析纯),三乙醇胺(分析纯),无水乙醇(分析纯),尿素(化学纯),甲醛(38%),E-51环氧树脂,正辛醇(分析纯),十二烷基苯磺酸钠(分析纯),苯乙酸乙酯(化学纯),柠檬酸(分析纯)。

1.2 仪器与设备

ZNCL-TS500型能磁力搅拌器,ZEISS Gemini 300型扫描电子显微镜,FTIR-7600型傅立叶变换红外光谱仪。

1.3 环氧树脂微胶囊的制备与表征

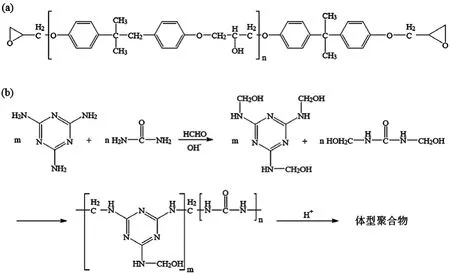

甲醛水溶液、尿素、三聚氰胺按质量比为13∶5∶1加入到有冷凝管的500mL三口烧瓶中,搅拌5min后滴加三乙醇胺至碱性,然后加热至70℃并保持1h。待溶液变成透明后,加入40 mL蒸馏水稀释,冷却后制得预聚体。以质量比5∶1量取10g的E-51环氧树脂与苯乙酸乙酯,于500mL三口烧瓶中充分混合,取一定量乳化剂十二烷基苯磺酸钠在40mL蒸馏水中稀释后加入烧瓶中,滴加1~2滴正辛醇消泡,然后升温至50℃,在该条件下以2000r·min-1的速度搅拌乳化1h,得到环氧树脂乳化液。将预聚体加入环氧树脂乳化液中,继续搅拌0.5h,用柠檬酸调节pH值至酸性,升温至60℃并固化2.5h,然后用乙醇多次洗涤,最后在80℃下烘干得到环氧树脂微胶囊。E-51环氧树脂的化学式以及三聚氰胺、尿素、甲醛三者的反应式如图1所示[15-16]。

图1 E-51环氧树脂的化学式(a)和三聚氰胺、尿素与甲醛的聚合反应(b)Fig.1 chemical formula of E-51 epoxy resin(a) and polymerization of melamine, urea and formaldehyde (b)

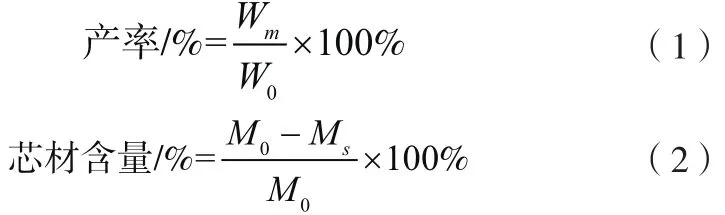

实验中,固定芯壁比为1∶2,终点pH值为3.5,乳化剂用量分别为0.1、0.5、0.9g,考察了乳化剂用量对微胶囊产率和芯材含量的影响。固定乳化剂用量为0.5g,终点pH值为3.5,芯壁比即E-51环氧树脂与三聚氰胺-尿素-甲醛缩聚体的质量比分别为 1∶1、1∶2、1∶3,考察芯壁比对微胶囊产率和芯材含量的影响。固定乳化剂用量为0.5 g,芯壁比为1∶2,终点 pH 值分别 3、3.5、4.5,考察终点 pH 值对微胶囊产率和芯材含量的影响。产率和芯材含量按式(1)和式(2)进行计算。

式中,Wm为制得的微胶囊的总质量,W0为合成过程中投入的所有原料的总质量。测量芯材含量时,取1 g微胶囊进行实验,M0为初始质量,微胶囊研磨破碎后于乙醇中浸泡24h后去除囊芯,过滤烘干后,称重得壁材质量MS。

通过扫描电子显微镜观察环氧树脂微胶囊的表面形貌,采用红外光谱分析微胶囊的化学结构。微胶囊与KBr粉末按质量比1∶200置于玛瑙研钵中,磨细、混匀后,在15MPa压力下压成厚度约为0.1~1.0 mm的薄片,然后进行测试。红外光谱仪的波数范围为 400~4000 cm-1,分辨率为 4 cm-1,扫描32次。

2 结果与讨论

2.1 乳化剂用量

十二烷基苯磺酸钠属于阴离子型表面活性剂,具有亲水基团-SO3-和亲油基团十二烷基苯。十二烷基苯易与环氧树脂结合,在搅拌过程中,十二烷基苯磺酸钠在环氧树脂液滴表面定向吸附,降低了油/水界面的张力,使得黏稠的环氧树脂分散成较稳定的小液滴[17-18]。

乳化剂十二烷基苯磺酸钠的用量对微胶囊产率和芯材含量的影响如图2所示。随着乳化剂用量从0.1 g增加到0.9 g,微胶囊的产率从21.97%逐渐增加到30.54%,而芯材含量先增加后减少,在乳化剂用量为0.5g时达到最大47.54%,此时产率为23.59%。乳化剂用量越多,乳化形成的环氧树脂液滴的粒径越小,使得环氧树脂液滴的总表面积增加,增大了囊壁质量,因此微胶囊的产率随着乳化剂用量的增加而增大。当乳化剂用量较少时,芯材乳化不充分,壁材难以包裹芯材,导致微胶囊的芯材含量较低;当乳化剂用量适中时,环氧树脂被乳化成粒径较小的液滴,增加了壁材完好包覆芯材的几率,因此微胶囊芯材的含量较大。而乳化剂用量过多时,环氧树脂乳化液的黏度大大增加,壁材对芯材的包覆难度增加,因此微胶囊的芯材含量减少。

图2 乳化剂用量对微胶囊产率和芯材含量的影响Fig. 2 Effect of emulsifier dosage on microcapsule yield and core material content

2.2 芯壁比

芯壁比对环氧树脂微胶囊产率和芯材含量的影响如图3所示。芯材环氧树脂的质量为10 g,通过增加壁材质量来调节芯壁比。随着芯壁比减小,即壁材质量增加,产率迅速增加,这是囊壁增厚导致的。当芯壁比较大(1∶1)时,由于芯材相对于壁材过量,壁材对芯材的包覆不完整,或形成的囊壁较薄,在搅拌中易破裂,因此微胶囊的产率和芯材含量均较低。芯壁比适中(1∶2)时,壁材能完好地包覆芯材,且壁厚适中,不易破裂。而芯壁比较小(1∶3)时,壁材过量,囊壁增厚,虽然产率急剧增加,但是有效成分芯材在微胶囊总质量中的占比(芯材含量)减小。

图3 芯壁比对微胶囊产率和芯材含量的影响Fig. 3 Effect of core wall ratio on microcapsule yield and core material content

2.3 终点pH值

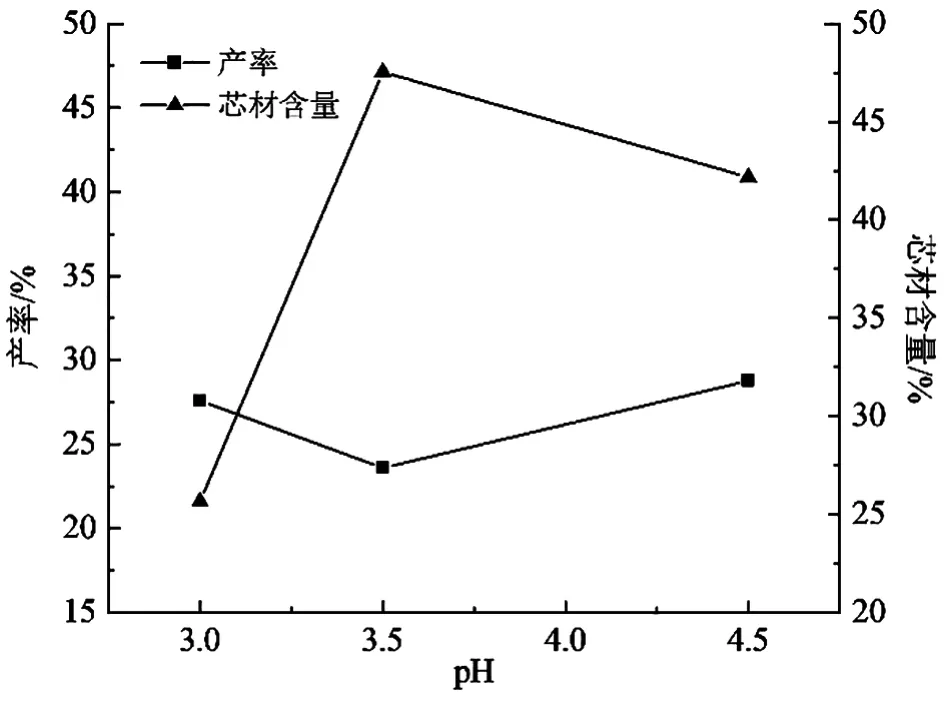

在微胶囊的制备过程中,预聚体加入芯材乳化液后,在酸性条件下,预聚体在囊芯表面会缩聚、固化,形成囊壁。终点pH值的大小影响了缩聚反应的速度,从而影响微胶囊的形成。如图4所示,随着pH值从3.0增大到4.5,微胶囊的产率变化不大,而芯材含量先增加后减少。当pH值为3.0时,在较强的酸性条件下,三聚氰胺-尿素-甲醛的缩聚反应速度较快,预聚体还未完全吸附于囊芯表面就发生快速缩聚,导致大量芯材未被包覆,使得形成的微胶囊中壁材含量很高,而芯材含量很低(25.65%)。当pH值为3.5时,预聚体的缩聚反应速度适中,囊壁能够完好地包覆囊芯,因此形成的微胶囊的芯材含量最高,但却因壁材含量降低而使得微胶囊的总体产率略微减小。当pH值增大到4.5时,囊芯表面吸附了较多的预聚体,使得囊壁增厚,但是形成的囊壁结构比较松散,搅拌时易破裂,因此微胶囊的产率略微增加,而芯材含量略微减少。

图4 终点pH值对微胶囊产率和芯材含量的影响Fig. 4 Effect of end point pH value on microcapsule yield and core material content

综上分析可知,采用本文的微胶囊制备工艺时,最佳的药剂配比和终点pH值为:每10g环氧树脂,乳化剂十二烷基苯磺酸钠用量为0.5g,芯壁比为1∶2,终点pH值为3.5。在该条件下制备的微胶囊的芯材含量最高,为47.54%,产率为23.59%。

2.4 形貌和化学结构分析

对最佳条件下制备的微胶囊进行形貌和化学结构分析,利用扫描电子显微镜(SEM)观察最佳条件下制备的微胶囊的表面形貌,结果见图5。微胶囊为规则的圆球形,表面光滑,粒径约2~5 μm。

图5 微胶囊的SEM图Fig. 5 The SEM of microcapsules

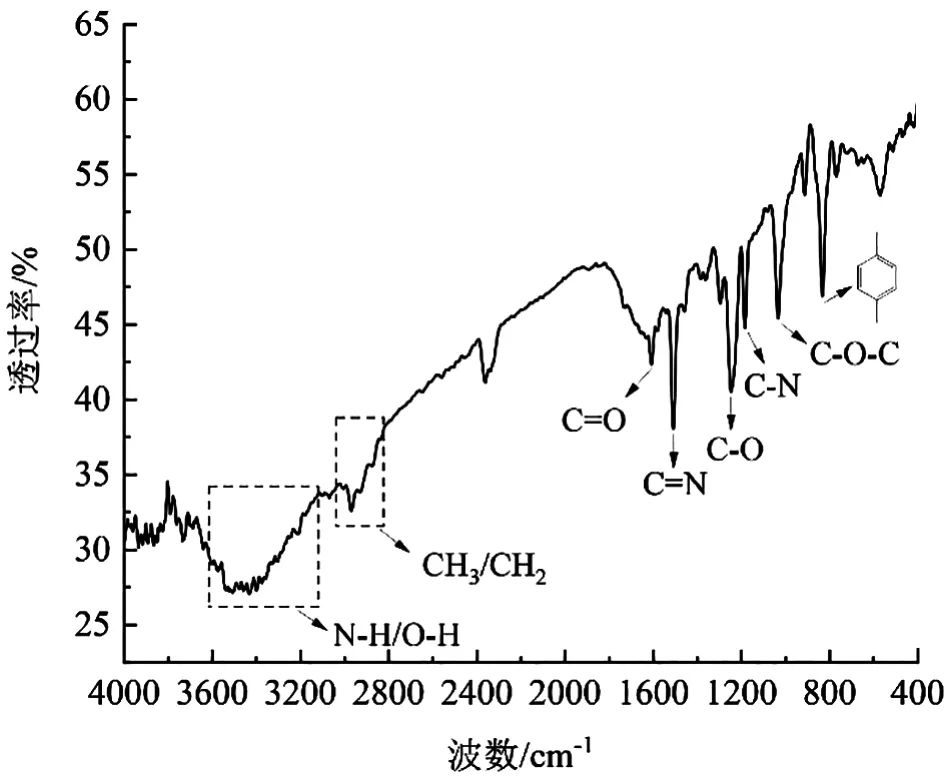

利用红外光谱分析微胶囊的化学结构,结果见图6。从图6可以看出,在3600~3100 cm-1存在的宽且强的吸收带,可能是羟基和三聚氰胺N-H的伸缩振动吸收峰重叠引起的;3000~2800 cm-1的吸收带归属于脂肪结构(-CH3、-CH2-)的对称和不对称伸缩振动;1608 cm-1的吸收峰归属于尿素C=O的伸缩振动;1508cm-1的吸收峰归属于三聚氰胺三嗪环中C=N的伸缩振动;1249 cm-1为E-51环氧树脂环氧基中C-O的伸缩振动吸收峰;1184 cm-1为三聚氰胺的C-N伸缩振动吸收峰;1031 cm-1为E-51环氧树脂中醚键的振动吸收峰;833cm-1的吸收峰归属于E-51环氧树脂中苯环的对位双取代[19-21]。从以上分析可以看出,制备的微胶囊以三聚氰胺-尿素-甲醛缩聚物为囊壁,E-51环氧树脂为囊芯,且囊芯与囊壁未发生化学反应。

图6 微胶囊的红外光谱Fig. 6 FTIR spectrum of microcapsules

3 结论

1)药剂配比和终点pH值对环氧树脂微胶囊的产率及芯材含量有重要影响。微胶囊的产率随着乳化剂十二烷基苯磺酸钠用量的增加、芯壁比的减小而增大;终点pH值对产率的影响不大,随着pH值的增大,产率先略微减小后略微增大。芯材含量随着乳化剂用量的增加、芯壁比的减小、pH值的增大,呈先增大后减小的变化。

2)环氧树脂微胶囊的最佳制备条件为:乳化剂用量为0.5g·(10g E-51环氧树脂)-1,芯壁比为1∶2,终点pH值为3.5。此时微胶囊的芯材含量最高,为47.54%,产率为23.59%。

3)制备的微胶囊呈规则的圆球形,表面光滑,粒径约为2~5μm。微胶囊的红外光谱具有明显的特征峰,证明了囊芯的化学组成为E-51环氧树脂,囊壁的化学组成为三聚氰胺-尿素-甲醛缩聚物,且两者未发生化学反应。