攻击性与恶意创造力的关系:链式中介效应分析

2021-11-27王彬鈺

王彬鈺 贡 喆

(四川师范大学心理学院,成都 610000)

1 引言

恶意创造力(malevolent creativity),简言之即故意伤害自己或他人的创造力(Cropley, Kaufman, &Cropley, 2008; 贡喆, 刘昌, 2016)。 犯罪分子和恐怖分子可能会运用恶意创造力对社会带来巨大的消极影响 (Eisenman, 2010)。 特别在震惊全球的911 恐怖袭击事件发生后, 越来越多的研究者清醒地认识到堕入恶意泥沼的创造力危害惊人, 因此关注与恶意目的有关的创造力就具有重大的现实意义(Cropley et al., 2008)。

当前, 研究者致力于揭示恶意创造力的发生机制(Gutworth et al, 2016)。 其中,攻击性被视为恶意创造力的关键前因变量 (Baas, Roskes, Koch,Cheng, & De Dreu, 2019; Lee & Dow, 2011;Harris & Reiter-Palmon, 2015)。 但是,迄今研究仅初步发现了攻击性与恶意创造力之间的密切关联,尚未能充分说明攻击性促进恶意创造力的心理路径,这不利于厘清恶意创造力的发生机制,从而提出更精准有效的恶意创造力应对措施。因此,本研究着眼于恶意创造力的发生机制, 进一步探明攻击性与恶意创造力的关系。

攻击性即个体直接或间接地有意伤害、 挑衅被攻击对象, 使被攻击对象遭受损害的行为方式或者心理倾向(张丽华, 施国春, 2016)。 大量研究发现攻击性与恶意创造力存在密切关联 (Baas et al.,2019; Lee & Dow, 2011; Harris & Reiter-Palmon, 2015)。 例如,Lee 和 Dow(2011)的研究发现,与低身体攻击性相比, 高身体攻击性个体(physical aggression)在多用途任务(alternateus task)中能提出更多恶意想法。在此基础上,Harris 和Reiter-Palmon(2015)发现高内隐攻击性个体比低内隐攻击性个体有更高水平的恶意创造力。 他们基于特质激活理论(trait activation theory)认为,高攻击性个体更易受到外部情境的影响, 从而诱发恶意创造力。 Baas,Roskes, Koch, Cheng 和 De Dreu(2019)的实验则进一步验证了 Harris 和 Reiter-Palmon(2015)的推测。 他们发现,高社会威胁情境(social threat)能通过唤醒攻击与防御动机从而诱发恶意创造力。另外,贡喆、彭扬、王贤和刘昌(2017)的研究则表明,高恶意创造力者比低恶意创造力者存在更显著的攻击性注意偏向。因此,本研究假设攻击性与恶意创造力之间呈正相关(H1)。

然而,攻击性如何导致恶意创造力?研究尚缺乏清晰的解释, 只是默认攻击性与恶意创造力都兼备攻击或恶意的内涵(Lee & Dow, 2011)。 这可能带来的问题是,攻击性作为一种人格倾向,其与创造性思维层面的恶意创造力究竟如何建构关系难以得到解答。 这不利于阻断攻击性与恶意创造力的发生过程,从而抑制恶意创造力的消极影响。 因此,本研究基于当前研究成果,引入不信任(distrust)和创造性思维(creative ideation),构建链式中介模型,探讨不信任和创造性思维在攻击性和恶意创造力之间的链式中介作用, 以此阐明攻击性影响恶意创造力的心理机制。

不信任即个体避免承受他人伤害风险的意愿程度(Reimann, Schilke, & Cook, 2017)。 有大量研究表明, 攻击性与不信任之间存在密切关联 (赵静波, 祝超慧, 2019; Chambers, & Melnyk, 2006;Moritz, Niemeyer, Hottenrott, Schilling, &Spitzer, 2013)。 依据一般攻击模型 (Anderson &Bushman, 2002), 高攻击性个体可能在一定情境的影响下通过敌意解释偏向诱发攻击行为。 研究表明, 高攻击性个体会自动将模糊的刺激编码为带有敌意的行为 (Wilkowski, Robinson, Gordon, &Troop-Gordon, 2007),而此类敌意解释(hostile interpretation) 过程则被视为一种不信任状态(Buck,Pinkham, Harvey, & Penn, 2016)。因此,高攻击性个体更可能以不信任的态度审视外部环境。此外,不信任与恶意意图直接相关 (Chambers & Melnyk,2006; Kutsyuruba, & Walker, 2016)。 例如,有研究者认为, 不信任由恶意和不可靠性两个维度构成(Dimoka, 2010)。 因此,不信任与恶意创造力可能存在正向关联。据此,本研究假设不信任是攻击性和恶意创造力之间的中介变量(H2)。

创造性思维(creative ideation)是个体创造性的具体表现, 其核心是发散性思维 (divergent thinking),即产生不同想法的能力(Webb, Little, Cropper, & Roze, 2017)。 创造性思维的前因变量是创造性思维领域的核心研究问题, 攻击性是其中的重要研究内容。 弗洛伊德升华理论认为性是创造性活动的根源(Siljak, 2017),而创造力产品也是攻击性间接表达的结果 (Kashapov, Ogorodova, & Pavlova, 2016)。 Lubart, Mouchiroud, Zenasn 和 Averill(2004)也认为,攻击性实际上是创造性思维的一种主动形式,二者在情绪、唤醒、焦虑、情绪以及情商多个层面相通。 有研究表明,攻击性与创造性思维、自评创造性思维存在显著地正向关联 (Hao, Tang,Yang, Wang, & Runco, 2016; Hughes, David,Furnham, Adrian, & Batey, Mark, 2013)。 恶意创造力同样有赖于多角度思考问题的创造性思维过程,从而帮助个体以灵活、新颖的方式解决一般恶意行为难以解决的困境。 因此,本研究认为,创造性思维作为创造力表现的基本思维过程, 能够对恶意创造力产生促进作用。 据此,本研究假设创造性思维是攻击性和恶意创造力之间的另一个中介变量(H3)。

此外,一系列研究表明,不信任还能够促进创造性思维(Friesen & Sinclair, 2011; Kleiman, Sher,Elster, & Mayo, 2015; Mayer, Jennifer, & Mussweiler, 2011)。 例如,Mayo 和 Ruth(2015)使用面孔图片激活被试的信任和不信任状态, 令被试对意义相近或相反的词组按键反应。 结果发现与信任组相比,不信任组对相反词的反应时更短。这表明不信任激活了个体的非常规思维。 Mayo 和 Ruth(2015)认为:一方面,不信任激发的自发认知过程有助于增加认知灵活性,从而促进创造性思维;另一方面,不信任降低了常规思维的可及性(accessibility),有助于规避思维僵化和刻板印象。此外,考虑到攻击性可能唤醒个体的不信任状态, 不信任与创造性思维之间存在密切关联, 且创造性思维可能有助于激发恶意创造力。因此,本研究假设不信任促进创造性思维同样是攻击性影响恶意创造力的中介心理机制(H4)。

综上所述, 本研究探讨攻击性与恶意创造力之间的关系, 重点考察不信任和创造性思维的链式中介作用。

2 研究方法

2.1 研究对象

在某高校随机招募被试共734 人, 通过网络调查的形式进行问卷发放。 对数据进行收集后剔除了无效被试94 人(漏答或未通过测伪题目)。最终有效被试为 640 人, 年龄在 17 到 36 岁之间, 平均年龄20.4 岁。有效回收率为 87.2%。在回收的 640 份问卷中,女性 493 人(77.0%),男性 147 人(22.9%)。

2.2 研究工具

2.2.1 攻击性问卷中文版

使用李献云等人(2011)修订的Buss 和Perry 攻击性问卷中文版 (Chinese version of Buss & Perry aggression questionnaire,AQ-CV)测量攻击性。 该量表共30 个条目,包括5 个维度,即身体攻击性、言语攻击性、愤怒、敌意、指向自我的攻击性。 量表采用5点计分,1 表示不符合,5 表示完全符合。 本研究中,量表内部一致性系数α 为0.89。

2.2.2 不信任倾向量表(disposition to distrust)

使用Lowry 等人(2015)编制的不信任倾向量表测量不信任。该量表共13 个条目,包括4 个维度,即怀疑人性-仁慈 (suspicion of humanity-Benevolence), 怀疑人性-正直 (suspicion of humanity-Integrity), 怀疑人性-能力 (suspicion of humanitycompetence),不信任的立场(distrusting stance)。 量表采用7 点计分,1 表示完全不同意,7 表示完全同意。 本研究中,量表内部一致性系数 α 为 0.89。

2.2.3 Runco 概念生成行为量表

使用 Runco,Plucker 和 Lim(2001)编制的概念生成行为量表测量创造性思维(runco ideational behavior scale, RIBS)。 该量表共 23 个条目, 包括 2个维度。量表采用5 点计分,1 表示从不,5 表示非常频繁。 本研究中,量表内部一致性系数 α 为 0.90。

2.2.4 恶意创造力行为量表

使用Hao 等人(2016)编制的恶意创造力行为量表 (malevolent creativity behavior scale, MCBS)评估恶意创造力。 该量表共13 个条目,包括3 个维度,即伤害他人、开玩笑和撒谎。量表采用5 点计分,1 表示完全没有,5 表示总是。本研究中,量表内部一致性系数 α 为 0.80。

2.3 数据处理

运用SPSS 20 对数据进行统计分析,链式中介模型采用 Hayes (2012) 编制的 SPSS 宏(PROCESS v2.16.3, is written by Andrew F. Hayes, http: / /www.afhayes. com)中的 Model6 进行检验。

2.4 共同方法偏差检验

本研究通过匿名和部分项目反向计分从程序上控制共同方法变异。 对所收集数据使用Harman 的单因子检验进行共同方法变异的检验, 结果特征根大于1 的因子共 7 个, 最大因子方差解释率为27.45%(小于40%),故本研究不存在严重的共同方法变异。

3 结果与分析

3.1 攻击性、不信任、创造性思维与恶意创造力的相关分析

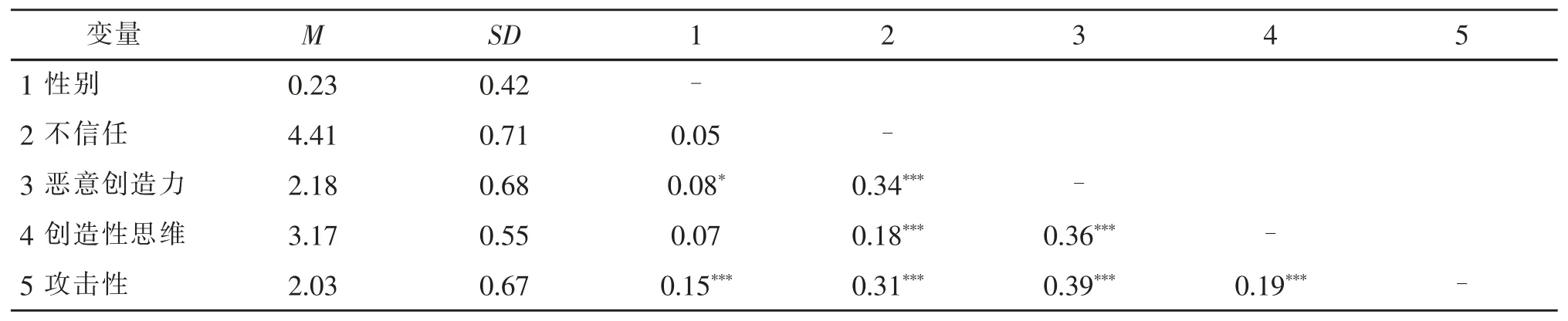

皮尔逊积差相关分析结果表明 (如表1 所示):攻击性、不信任、恶意创造力、创造性思维两两之间均呈显著正相关,而性别只与恶意创造力、攻击性呈显著正相关。

表1 描述性统计结果和变量间的相关分析

3.2 模型验证分析

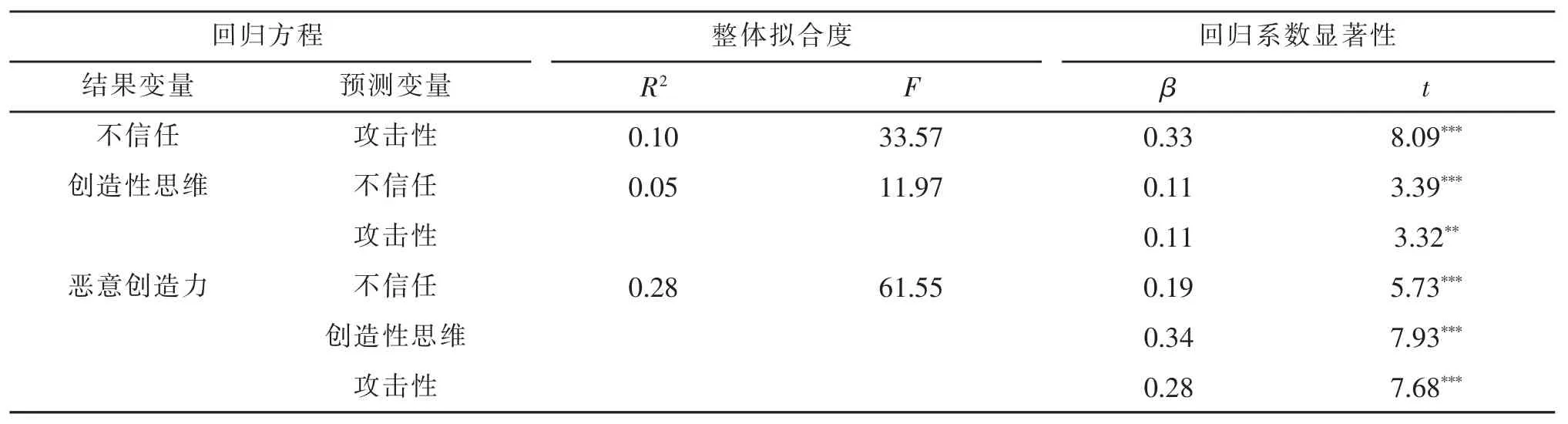

使用 Hayes(2012)编制的 SPSS 宏以 Bootstrap法重复抽样10000 次, 求出各系数和中介效应的95%置信区间,在控制性别的条件下,分析不信任和创造性思维在攻击性对恶意创造力影响中的中介作用。回归分析表明(如表2 所示):攻击性对恶意创造力的直接预测作用显著(β=0.28,p<0.001),攻击性显著正向预测了不信任(β=0.33,p<0.001)和创造性思维(β=0.11,p<0.01),不信任显著预测了创造性思维(β=0.11,p<0.001),不信任和创造性思维分别显著预测了恶意创造力 (β=0.19,p<0.001;β=0.34,p<0.001)。

表2 模型中变量关系的回归分析

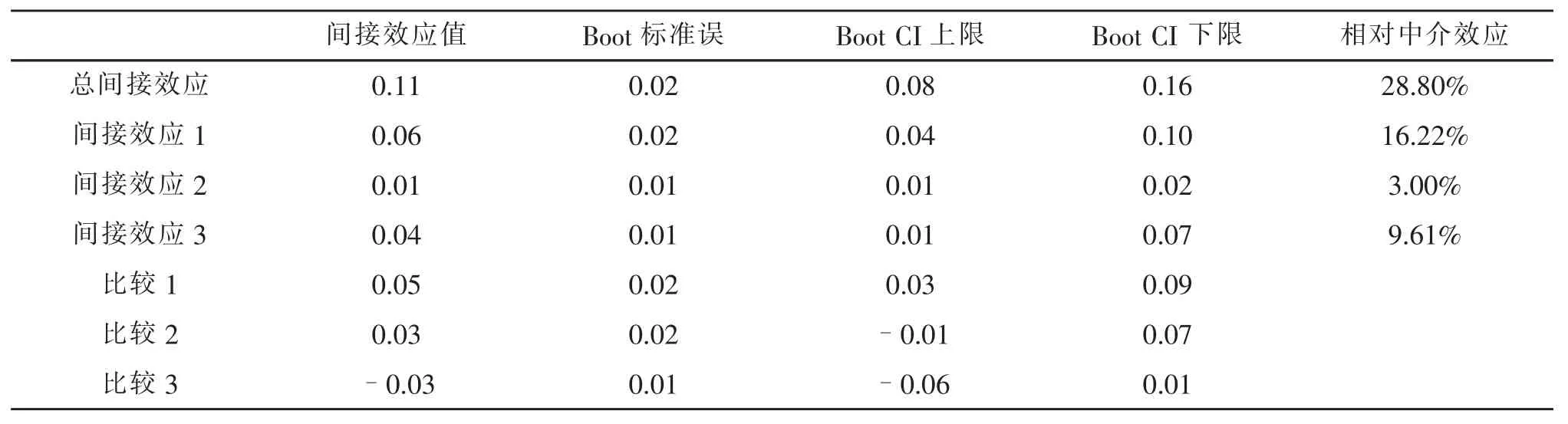

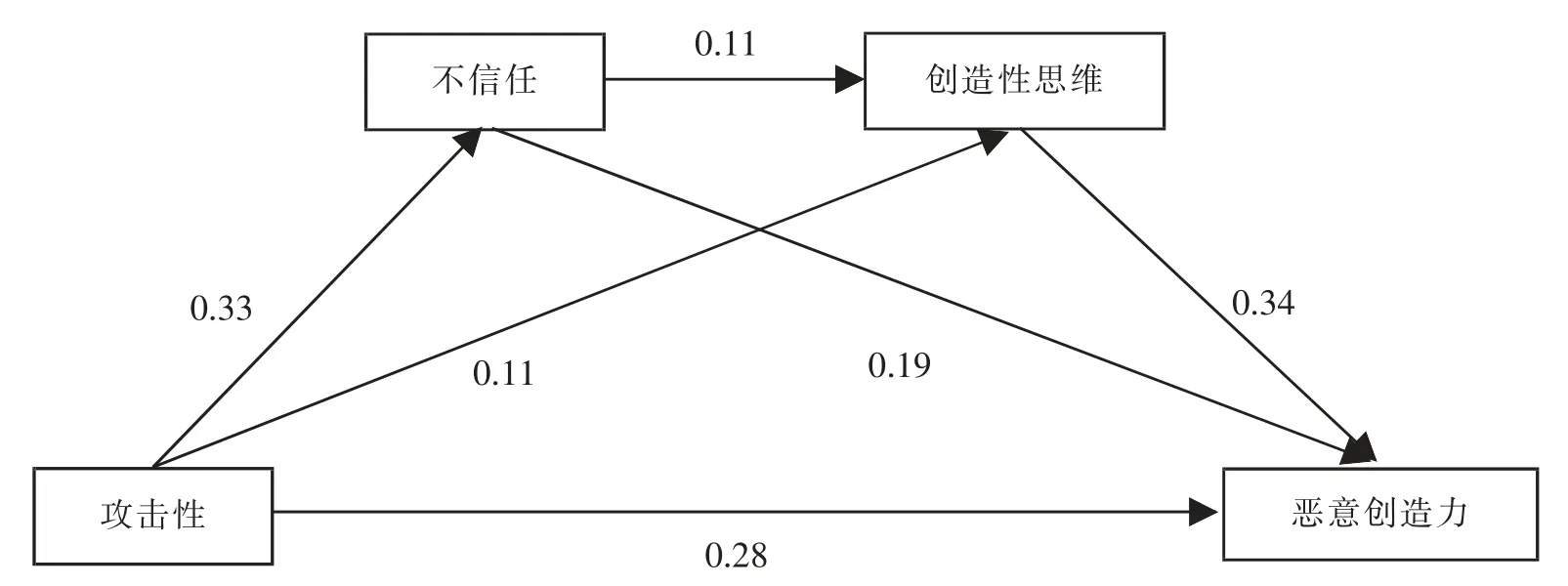

中介效应的分析结果表明 (如表3 和图1 所示): 攻击性对恶意创造力的直接效应值为0.28,不信任和创造性思维在攻击性和恶意创造力之间起中介作用,其中介效应值为0.11,占攻击性对恶意创造力的总效应(0.39)的 28.80%。 具体来看,中介效应由三条路径产生的间接效应组成: 通过攻击性→不信任→恶意创造力的间接效应 1 (0.06); 通过攻击性→不信任→创造性思维→恶意创造力的间接效应2(0.01);通过攻击性→创造性思维→恶意创造力的间接效应 3(0.04)。 表 3 数据显示,三个间接效应依次占总效应的 16.22%,3.00%和 9.61%。 它 们的Bootstrap95%置信区间均不包含0, 表明三个间接效应均达到显著水平。 两两比较不同路径的间接效应是否存在显著差异: 比较1 表明间接效应1与间接效应2 存在显著差异; 比较2 表明间接效应1 与间接效应3 之间不存在显著差异; 比较3表明间接效应2 与间接效应3 之间也不存在显著差异。

表3 不信任和创造性思维的中介效应分析

图1 不信任和创造性思维的链式中介作用

4 讨论

本研究通过构建链式中介模型, 探讨了攻击性与恶意创造力的关系及不信任和创造性思维的作用机制。 这不仅有助于我们分别从不信任和创造性思维的视角理解“攻击性如何导致恶意创造力”的问题, 而且有助于我们整合不信任与创造性思维关系的研究进展,揭示恶意创造力的内部发生机制。

中介分析表明, 攻击性是恶意创造力的直接预测因素, 而不信任和创造性思维则是攻击性诱发恶意创造力的间接因素。 该结果进一步验证了攻击性与恶意创造力的密切关联, 与前人研究结果非常一致 (Baas et al., 2019; Lee & Dow, 2011; Harris& Reiter-Palmon, 2015; 贡喆等, 2017)。 这再次表明作为人格倾向的攻击性能够对恶意创造力形成有力的预测作用。 不信任和创造性思维的独立中介作用则显示, 不信任和创造性思维是攻击性影响恶意创造力的心理发生机制。 攻击性一方面诱发个体的不信任倾向,另一方面也同时激活了创造性思维。就前者路径而言, 本研究发现攻击性正向影响不信任, 与前人研究结果一致 (Chambers, & Melnyk,2006; Moritz et al., 2013)。 攻击性诱发不信任倾向的心理过程, 可能与高攻击性个体易于将模糊的刺激自动化编码为敌意符号的行为倾向有关(Wilkowski et al., 2007)。 一般攻击模型特别强调评估和决策过程对于攻击行为的基础作用(Anderson & Bushman, 2002),认为高攻击性个体通过敌意解释偏向诱发攻击行为, 而敌意解释偏向则又与不信任相通(Buck et al., 2016),这就建构了攻击性与不信任倾向的链接。接下来,包含“恶意”的不信任倾向则进一步驱使个体以负向和恶意的心态去揣度他人(Chambers, & Melnyk, 2006),继而促进恶意创造力的发挥。对后条路径而言,本研究验证了攻击性与创造性思维的密切关联, 与一些前人研究结果一致(Hao et al,, 2016; Hughes et al., 2013)。这提示攻击性可能作为一种创造性思维的主动形式, 通过与创造性思维共享多个基础心理过程(Lubart et al., 2004),激活了个体运用创造性思维的倾向。 另外,创造性思维具备“跳出框架”(thinking outside the box)思考问题的特性,虽然能够进一步促进思维方式的变通性和灵活性, 但也同时带来了跨越道德或法律边界的风险。例如,有研究发现创造性思维与撒谎、犯罪之间存在密切关系(Eisenman, 2010; Gino, & Wiltermuth, 2014)。 最终,这将提升个体恶意创造的思维方式和行为倾向。

此外,本研究还发现了“不信任到创造性思维”构成的链式中介模型也是攻击性影响恶意创造力的重要途径。 这验证了不信任与创造性思维之间的正向关系, 与前人研究一致 (Mayer et al., 2011;Mayo & Ruth, 2015; Kleiman et al., 2015)。Mayo和Ruth(2015)认为,不信任状态有助于个体以更灵活的思维方式加工信息, 同时降低常规思维的可及性,最终促进创造性思维的发挥。过往研究聚焦于暂时激活的不信任状态对创造性思维的激活作用,而本研究发现更稳定的不信任倾向同样与创造性思维之间存在密切关联。 这可能意味着攻击性可能塑造个体的不信任倾向, 而不信任倾向则能唤醒创造性思维,进而激发恶意创造力。 不过值得注意的是,本研究发现, 攻击性→不信任→恶意创造力的间接效应1 显著大于攻击性→不信任→创造性思维→恶意创造力的间接效应2, 这意味着在攻击性到恶意创造力的发生路径中,与间接效应2 相比,间接效应1发挥了更主要的中介作用。一方面,这说明间接效应1 比间接效应2 对恶意创造力的影响更为直接和有效,另一方面,这可能也与本研究表征了更为稳定的不信任倾向而非不信任状态有关。 Mayo 和Ruth(2015)推测,与不信任倾向相比,不信任状态与创造性思维之间的关联更为紧密。

最后,本研究还发现,与女性相比,男性的恶意创造力水平更高, 这与前人研究结果一致 (Lee &Dow, 2011; 贡喆 等, 2017), 支持了男性在恶意创造力方面的优势效应。 鉴于攻击性对恶意创造力的重要前因作用, 且男性在攻击性方面的表现更为突出(Bettencourt & Miller, 1996)。 因此,男性恶意创造力的性别优势可能与攻击性的性别差异存在一定关联。

本研究也存在一些局限:首先,作为横断面研究(cross sectional study), 无法真正对变量间的因果关系进行推断,未来研究可考虑采用纵向研究(longitudinal study)或进一步借助实验设计检验攻击性与恶意创造力关系的发生机制。其次,本研究初步探讨了攻击性如何导致恶意创造力的问题, 未来研究还可以引入其它相关的中介变量或调节变量, 从而进一步厘清攻击性影响恶意创造力的发生机制和边界效应。

6 结论

不信任是攻击性与恶意创造力之间的中介变量。

创造性思维是攻击性与恶意创造力之间的中介变量。

不信任和创造性思维在攻击性与恶意创造力之间起链式中介作用。