认知重评策略对大学生生活满意度的影响:网络交往的中介效应

2021-11-27王鹏飞贾林祥

王鹏飞 贾林祥

(江苏师范大学教育科学学院,徐州 221116)

1 引言

生活满意度(life satisfaction)是积极心理学研究的热点问题之一, 是个体基于内在标准对自己总体或某一方面生活状况整体、稳定的认知评估,是对生活质量和水平的主观评价, 属于主观幸福感的认知因子(Huebner,2004)。有研究者发现,相比于主观幸福感的情感因子, 生活满意度更能反映中国人的幸福感状况(吴胜涛,王力,周明洁,王文忠,张建新,2009)。 对于大学生群体而言,生活满意度既能反映其心理健康水平, 也与其心理和行为结果存在密切的联系(王鑫强,谢倩,张大均,刘明矾,2016),因此,探讨大学生生活满意度的影响因素及其作用机制是非常有必要的。以往研究表明,生活满意度的影响因素源自内部与外部两个方面。内部因素包括人格、自我效能、心理韧性、乐观、认知重评等(Zhang,Dong,& Zhao,2020;Caprara,Giunta,Bermúde,& Caprara,2020;贾林祥,王保健,2018;龚玲,王鑫强,齐晓栋,2013);外部因素包括社会支持、生活事件、网络使用、人际关系等(曲苒,倪晓莉,2020;Kaiser,Hennecke,& Luhmann,2020;周惠玉,梁圆圆,刘晓明,2020;龚玲 等,2013)。其中,认知重评策略对生活满意度的影响受到研究者的广泛关注。

认知重评(cognitive reappraisal)是一种积极的情绪调节策略。 情绪调节是个体根据外界刺激控制自身情绪反应的心理过程。 Gross(2015)曾提出情绪调节的过程模型,认为情绪调节包括情境选择、情境修正、注意分配、认知改变、反应调整五个阶段。在整个情绪调节过程中, 认知重评策略存在于情绪产生的早期, 通过改变对刺激事件的认知来调整情绪反应,称为先行关注策略(McRae,Jacobs,Ray, John,&Gross,2012)。 情绪调节策略有效性的研究认为,情绪能够在个人生活中产生或好或坏的深刻体验,情绪调节能力会影响个体生活满意度和幸福感水平(Webb,Miles, & Sheeran,2012)。实证研究发现,经常使用认知重评策略的个体会体验到更多的积极情绪、更好的人际关系、更高的生活质量和更高的幸福感水平(Kelley,Glazer,Pornpattananangkul,& Nusslock,2019)。 认知重评策略的神经基础研究发现,认知重评能够减少生理反应和交感神经系统的激活,降低杏仁核和内侧眶额皮层的激活水平, 有效减弱情绪体验和行为表达, 并且不会干扰其他认知工作的完成, 从而能最小化情绪事件对生活的不良影响(马伟娜,姚雨佳,桑标,2010),减少个体对生活满意度的消极评价。 据此,本研究提出假设1:认知重评策略与生活满意度存在显著的正相关关系。

认知重评策略除了能够直接影响大学生的生活满意度之外, 也可通过一定的中介路径对生活满意度产生间接影响。 情绪调节总是发生在人际交往的情境中,是人际关系适应的有关机制(胡娜,桑标,刘俊升,潘婷婷,黄元元,2020)。以往研究显示,认知重评策略对人际交往存在积极影响 (Gross & John,2003)。 人是一种社会性的动物,人际交往是大学生生活中无法回避的活动。而在信息化时代,网络交往成为人际交往的新形式。 网络交往 (network communication) 是指以网络终端设备和互联网为基础,通过文本、 语音、 视频等方式进行的人际交往方式(平凡,韩磊,周宗奎,2012),有学者认为其与现实人际交往具有连续性(Peris et al.,2002)。 当今网络已成为绝大多数年轻人主要的社交平台, 网络交往已经成为个体人际交往的重要组成部分。 因此认知重评策略可能对大学生的网络交往也存在积极影响,而网络交往过程中的生活事件势必会影响个体对生活满意度的评价。有研究指出,网络交往能够积极预测大学生的生活满意度和主观幸福感 (杨冉, 张艳红,邓元元,骆飞莉,2019)。 据此,本研究提出假设2:网络交往在认知重评策略与生活满意度之间存在部分中介作用。

那么, 认知重评策略通过网络交往的什么成分对生活满意度产生影响? 网络交往包括网络交往关系、行为、认知、结果四个方面,分别对应网络人际关系、网络自我表露、网络社交自我知觉和网络关系依赖四个因子(平凡等,2012)。网络人际关系是网络交往过程中与他人的互动和联系(陈秋珠,2006)。有学者认为, 认知重评策略会对情绪反应进行积极化处理,减少人际关系中的冲突,能够促进良好人际关系的形成(Gross et al.,2003)。 实证研究证据表明,认知重评策略预测了更少的人际关系困扰 (龚玲 等,2013)。 角色理论(role theory,RT)认为,个体的角色是其在社会关系中的特定位置以及与之相关联的行为模式, 它会给个体带来压力。 网络人际关系中的“身体不在场” 特点则弱化了角色的作用 (刘鹏,康超,田波,2015),也降低了人际交往的“门槛效应”,因而会产生更多的积极体验(平凡 等,2012)。 杨冉等人(2019)的研究也发现,网络人际关系对大学生的生活满意度水平有积极影响。因此,网络人际关系可能在认知重评策略和大学生生活满意度之间具有中介作用。

网络自我表露是个体在网络中通过多种方式向他人传递信息的行为。 社会信息加工理论(social information processing theory,SIP;Walther & Burgoon, 1992)和线索减少理论(reduced cues theory,RCT;Brunet & Schmidt,2008)认为,由于视觉线索的缺失, 网络交往中的个体必须通过更加积极和更高水平的自我表露来达到双方信息的有效互换和情感交流。大学生情绪调节策略模型认为,认知重评策略伴随着更多的自我积极情感表露(王玉梅,2016)。实证研究也发现, 认知重评策略能够预测更多的自我情感表露(Taylor & Heimberg,2018),积极的情绪调节结果和社交网站中的真实自我表露有显著的正相关关系(牛更枫 等,2015)。 网络自我表露具有双重功能, 一方面适当的网络自我表露可以增加人际信任、改善人际关系,带来积极的生活体验;另一方面过度的自我表露会使个体面临隐私暴露和遭遇网络欺侮的风险(谢笑春,孙晓军,周宗奎,2013),增加负性生活事件发生的可能性。因此,网络自我表露可能对生活满意度存在双重作用。已有研究也发现,网络交往中自我表露有助于个体获得社会支持并进一步提高生活满意度水平(牛更枫 等,2015);而不恰当的网络自我表露则难以使个体获得更多的社会支持, 从而降低其生活满意度 (Forest & Wood,2012)。 据此,网络自我表露也可能是认知重评策略对大学生生活满意度的中介路径之一。

网络社交自我知觉是关于网络交往过程中个体被他人所知觉的知识 (平凡等,2012)。 以往研究指出,认知重评策略可以改善社会交往中的自我知觉(Schwerdtfeger & Messner,2019), 善用认知重评策略的个体会获得更多来自同伴的积极评价。 在网络交往中, 网络社交自我知觉使得大学生更容易产生归属感, 并能进一步影响自我概念和自尊感的发展(刘鹏 等,2015)。自尊水平越高,个体的心理弹性就会越强,在面对消极事件时会更加积极主动,感受的压力和恐惧也会越少, 生活满意度因而提升 (柴晓运,郭海英,林丹华,刘影,苏双,2018)。 杨冉等人(2019)也发现,网络社交自我知觉能够显著预测生活满意度水平。因此,可以推断网络社交自我知觉也会在认知重评策略和大学生生活满意度之间产生中介效应。

如果个体沉迷于网络关系的建立、维持与发展,就可以认为产生了网络关系依赖, 并有可能进一步预测网络成瘾(平凡 等,2012)。有研究认为,个体现实社交自我效能感较低时, 就会倾向于在网络中以“理想身份”进行交往等活动。 如果个体沉溺于自己构建的“理想身份”,就会依赖现有的网络关系(李淑媛,翟成蹊,范士青,2008)。 但当个体在现实关系中受挫时,网络人际关系则会产生替代作用,对网络关系的依赖可以产生积极影响(Zur,Dietz,Eikmann,Kiefer,& Herr,2009)。以往研究表明,认知重评策略可以降低网络成瘾,减少网络依赖(Liang,Zhu,Dai,Li,& Zheng,2021); 而网络关系依赖负向预测生活满意度(杨冉 等,2019)。因此,网络关系依赖也可能在认知重评和大学生生活满意度之间具有中介效应。 综合上述分析,本研究提出假设3:网络人际关系、网络自我表露、网络社交自我知觉和网络关系依赖在认知重评策略和生活满意度之间存在多重部分中介作用。

本研究将探讨认知重评策略对大学生生活满意度的影响, 并探查网络交往及其因子在其中的中介作用机制,为指导大学生的网络交往,提升其心理健康水平提供一定的理论依据。

2 研究方法

2.1 研究对象

本研究采用方便抽样的方法, 通过网络发放问卷 327 份, 获得有效问卷 306 份, 有效回收率93.58%。其中男生 147 人,女生 159 人;大一年级 36人,大二年级6 人,大三年级69 人,大四年级178人,大五年级(医学生)17 人;年龄分布在 17~24 岁之间;农村 140 人,城镇 166 人;独生子女 174 人,非独生子女132 人;网龄在3 年到14 年之间;每天上网时间在1 到15 小时之间。

2.2 研究工具

2.2.1 认知重评策略量表

采用王力(2007)以Gross 情绪调节过程模型为基础编制而成的情绪调节策略量表中的认知重评策略分量表。 量表共7 个题目,采用Likert 7 点计分,从1(完全不同意)到7(完全同意)。分数越高表示认知重评策略的使用程度越强。本研究中,该量表的α系数为 0.86。

2.2.2 大学生网络交往问卷

由平凡(2012)等人编制,共26 个题目,分为网络社交自我知觉、网络人际关系、网络自我表露和网络交往依赖四个分量表。 量表采用5 点计分, 从1(完全不符)到5(完全符合),各分量表分数越高代表相应因子程度越强。 本研究中该量表总的α 系数为 0.95, 四个分量表的 α 系数分别为 0.87,0.85,0.88,0.90。

2.2.3 生活满意度量表

由 Diener 等人(2013)编制,共 5 个题目。 量表采用 Likert 7 点计分, 从 1 到 7, 其中 1 为强烈反对,7 为极力赞成, 分数越高表示生活满意水平越高。 本研究中,该量表的 α 系数为 0.88。

2.3 研究程序

本研究中的研究者事先经过专业训练, 按照标准化的施测流程进行施测。根据方便取样的原则,通过网络发放问卷,在规定时间内将问卷收回,并按照一定规则严格筛选,剔除无效问卷,随后使用SPSS软件进行统计分析。

将数据录入 SPSS 25.0,使用 Pearson 积差相关方法进行变量相关分析, 用PROCESS 插件(version 2.12)进行中介效应分析以及 Bootstrap 检验。 p<0.05表示具有统计学意义。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

使用Harman 单因素检验进行共同方法偏差检验(周浩,龙立荣,2004)。 因素分析得出 8 个特征根大于1 的因子, 第一因子的变异量为31.6%, 小于40%,可排除共同方法偏差对研究结果的影响。

3.2 各变量的描述统计和相关关系

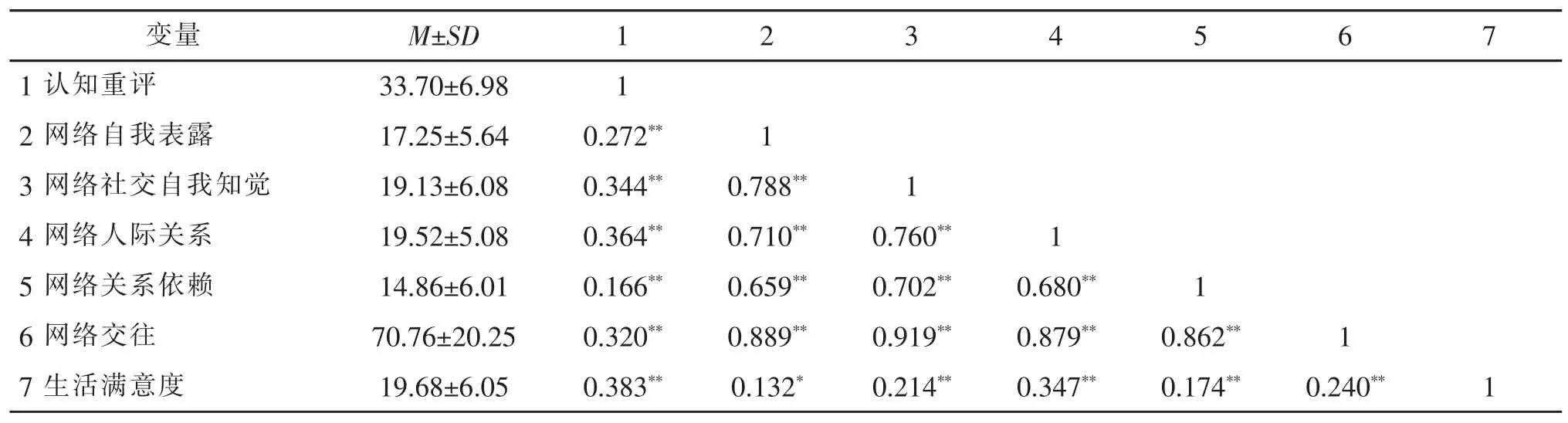

各变量的平均数、标准差以及变量间的Pearson积差相关系数见表1。 结果表明各变量之间均呈现显著正相关关系。

表1 各变量的平均数、标准差和相关关系(n=306)

3.3 网络交往在认知重评策略和生活满意度之间的中介作用

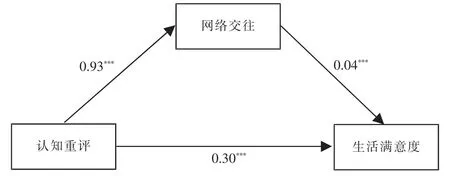

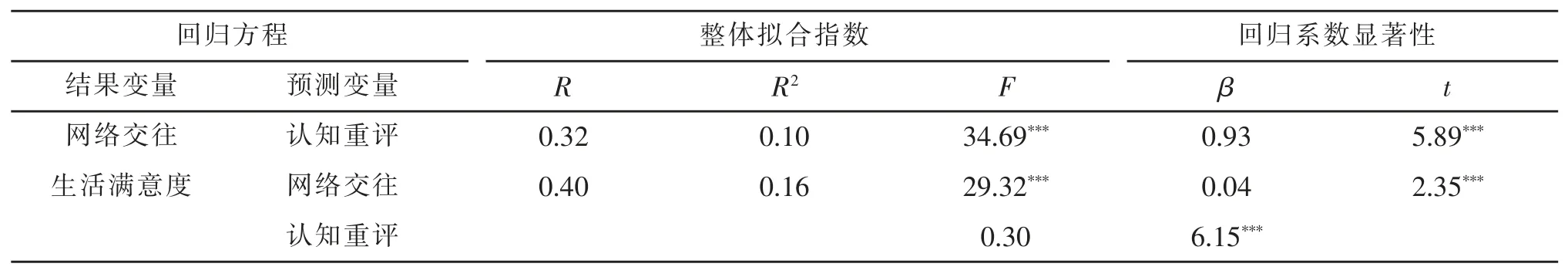

为了检验网络交往在认知重评策略和生活满意度之间的中介效应,构建认知重评策略、网络交往和生活满意度的简单中介模型(见图1)。 根据中介效应检验方法(温忠麟,张雷,侯杰泰,刘红云,2004),使用Hayes(2013)编写的PROCESS 插件中的Model 4(该模型为简单中介模型,与本研究的理论模型一致),探查网络交往在认知重评和生活满意度之间的中介作用。 并采用Bootstrap 法,在总体中有放回地抽取1000 次,设置95%的置信水平,以此检验总效应、直接效应和中介效应的显著性。 分析结果表明,认知重评对生活满意度总效应的回归系数c=0.33,p<0.001,置信区间为[0.2418,0.4225],不包含 0;认知重评对网络交往预测的回归系数 a=0.93,p<0.001; 网络交往对生活满意度预测的回归系数b=0.04,p<0.001;直接效应系数 c’=0.30,p<0.001,置信区间为 [0.2012,0.3906], 不包含 0。 间接效应 ab=0.037,置信区间为[0.0027,0.0793],不包含 0。 ab 和c’符号相同,c’显著,说明存在部分中介效应,即网络交往在认知重评和生活满意度之间具有显著的部分中介作用,中介效应量 0.93×0.04/0.33=0.11。 表 2显示模型一各项拟合指数良好。

图1 模型一:网络交往在认知重评与生活满意度中的中介效应

表2 模型一中变量关系的回归分析

3.4 网络自我表露的遮掩效应和网络人际关系的中介效应

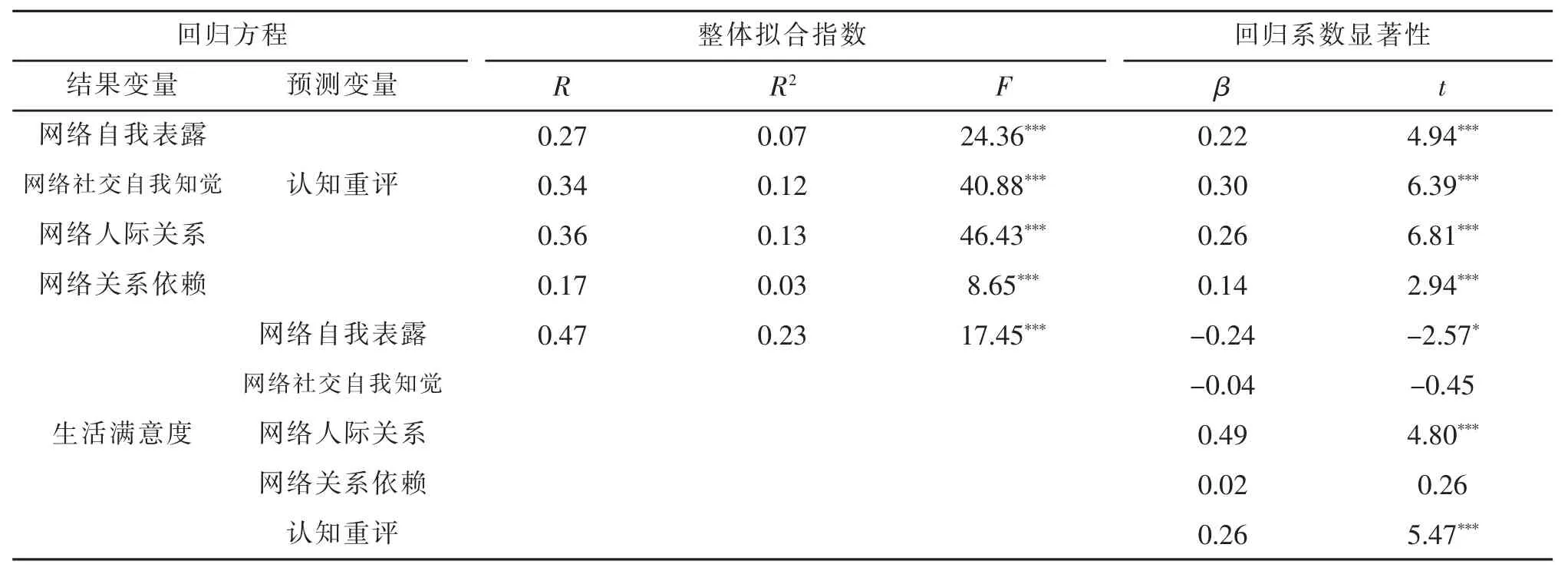

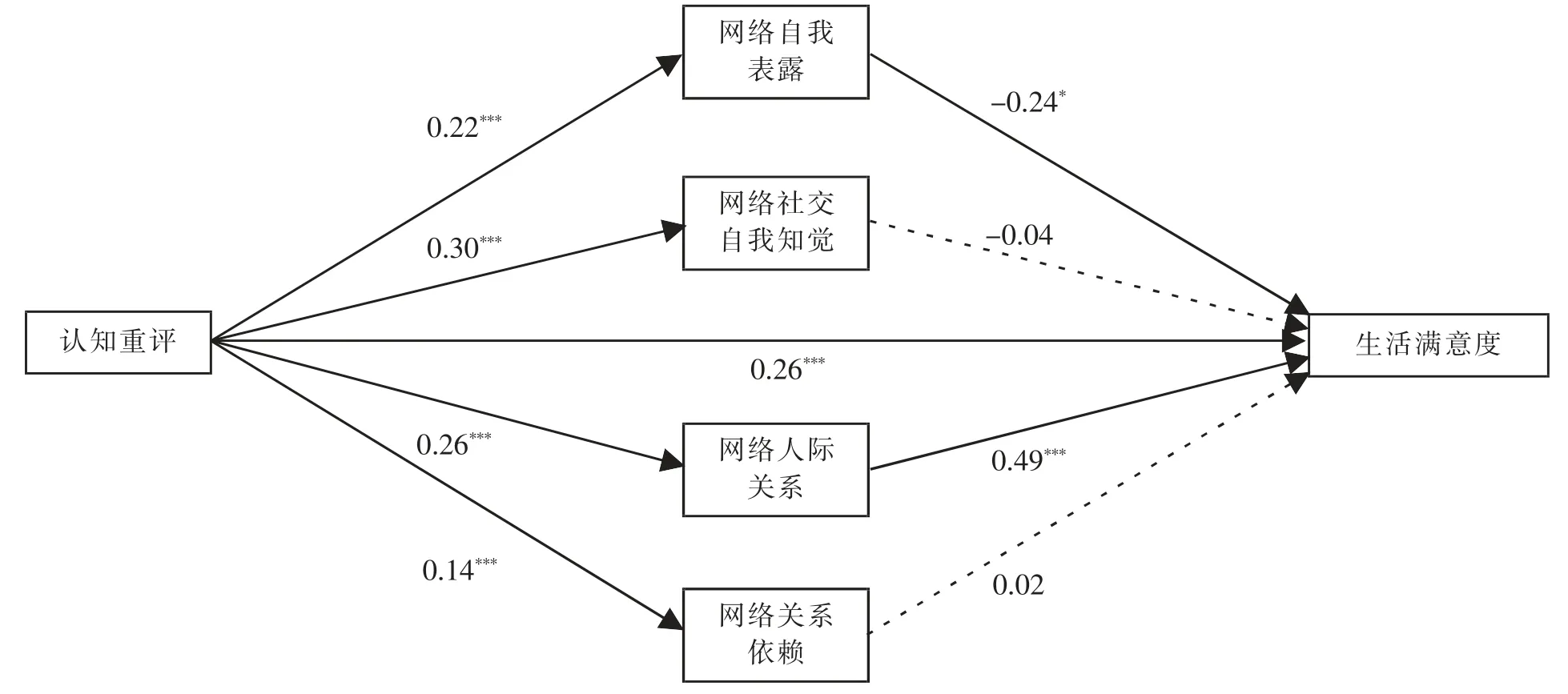

为了探究网络交往在认知重评策略和大学生生活满意度之间的具体中介机制,将网络交往各因子作为显变量加入认知重评与生活满意度之间构建多重中介模型 (见图2)。 依然使用PROCESS 插件中的Model 4(与理论模型一致)分析该模型。 Bootstrap 法检验依然设置为在总体中有放回地抽取1000 次和95%的置信水平,以此检验总效应、直接效应和中介效应的显著性。 分析结果表明,认知重评对生活满意度总效应的回归系数 c=0.33,p<0.001, 置信区间为[0.2418,0.4225],不包含 0;认知重评对网络自我表露预测的回归系数 a1=0.22,p<0.001,对网络社交自我知觉预测的回归系数 a2=0.30,p<0.001,对网络人际关系预测的回归系数 a3=0.26, p<0.001, 对网络关系依赖预测的回归系数 a4=0.14, p<0.001。 网络社交自我知觉(b2=-0.04)和网络关系依赖(b4=0.02)对生活满意度的回归系数均未达到显著性水平,说明预测作用不显著; 网络自我表露对生活满意度预测的回归系数b1=-0.24,p<0.01,网络人际关系对生活满意度预测的回归系数 b3=0.49, p<0.001。 直接效应 c’=0.26,p<0.001,置信区间为[0.1629,0.3596],不包含 0。 其中,网络自我表露的间接效应ab=-0.053,置信区间为[-0.1125,-0.0155],不包含 0,ab 与 c’异号,c’显著,说明存在显著的部分遮掩效应。即自变量对因变量的影响效果被中介变量遮掩了, 属于广义的中介效应(温忠麟,叶宝娟,2014),遮掩效应量|0.22×(-0.24)/0.26|=0.20。 网络人际关系的间接效应 ab=0.127,置信区间为[0.0672,0.2175],不包含 0,ab 与 c’同号,c’显著,说明网络人际关系在认知重评和生活满意度之间存在显著的部分中介作用, 中介效应量 0.26×0.49/0.33=0.38。 表 3 显示模型二的各项拟合指数良好。

表3 模型二中变量关系的回归分析

图2 模型二:网络交往各维度在认知重评与生活满意度之间的多重中介效应

4 讨论

本研究发现,认知重评策略、网络交往及其各因子和生活满意度之间均存在显著的正相关关系,这一结果验证了假设1。 认知重评是一种积极的情绪调整策略, 能够重新评价个体自身与事物之间的意义关系并进行合理修正。 积极的认知调整能有效地获得合理信念, 并且会反映在行为结果和情绪体验上(VôIsla,Flückiger,Grosse,& David,2016),个体因此会和生活中的情绪事件形成正向的相互作用,增加积极情感 (Oltean & David,2018)。 还有研究表明, 认知重评策略能够在认知层面重构消极情绪的意义从而降低消极情绪的心理体验(Mauss,Cook,Cheng,& Gross,2007), 减弱情绪的生理和行为表现,带来积极的社会性结果(马伟娜,姚雨佳,桑标,2010)。所以善用认知重评策略的个体在情感表达和行为表现上更加积极, 在网络交往中更容易获得良好的体验,形成友善的人际关系。他人对个体会产生更多正性评价,能够提升个体的自尊水平(汪倩倩,范翠英,褚晓伟,2020),进而形成较好的网络社交自我知觉。以往研究也发现,自我表露同样具有调节情绪的良好效果, 因此和认知重评策略存在积极的相关性(王玉梅,2016)。个体在网络交往中积极的自我表露能够为个体带来社会支持, 减少抑郁等负性情感(谢笑春,雷雳,牛更枫,2016)。生活满意度是个体对自己生活状态长期、理性的评价。在生活和网络交往的过程中获得更多积极体验的个体存在较少的非理性偏差 (Martino,Kumaran,Seymour, & Dolan,2006),使得生活满意度水平较高。 本研究中发现的网络关系依赖与各变量的正相关关系与以往研究结论不一致(董文,李志勇,李相南,徐慧聪,2018)。 可能是以下原因: 网络关系依赖本身其实是一个中性概念,与网络成瘾是外延与内涵的关系,网络成瘾能够给个体带来不良后果, 但网络关系依赖并不一定如此(平凡 等,2012);以往研究中使用的网络依赖概念更多强调其与网络成瘾的联系, 更多关注的是网络关系依赖的消极方面, 而本研究关注的是网络关系依赖的中性或积极方面;Peris 等人(2002)认为网络交往是现实交往的有效补充, 能够扩大交往的边界,增加交往的深度;Whitty(2002)发现,随着网络交往的时间增加, 被试感觉到获得或给予的情感支持越来越多,自我开放性也越来越大。 因此,较多的网络关系依赖能够与个体积极的认知重评和较高的生活满意度水平联系在一起。

本研究亦发现, 网络交往总体在认知重评与生活满意度之间存在部分中介效应, 这一结果验证了假设2。 这说明习惯性使用认知重评策略的个体能够更加积极、 合理和理智地应对在网络交往中产生的问题,进而增强对网络交往活动的积极感知,获得良好的体验,提升生活满意度水平。

对网络交往各因子的中介效应分析发现, 认知重评策略可以通过网络人际关系因子增强生活满意度,这一结果部分验证了假设3。根据艾利斯的ABC理论(VôIsla et al.,2016),认知重评策略可以通过调整不合理信念, 寻求对情绪诱发事件合理的解释和理性的判断来产生积极的情绪和行为结果, 形成个体心理与外界环境的良性相互作用。 而这种良性相互作用能够有效地使个体在网络交往中产生积极的行为, 进而促进良好网络人际关系的产生与维持(Ellison, Steinfield, & Lampe,2007)。 人际关系是个体评价自身生活满意度的一个重要维度。 个体在网络人际关系中获得的良好体验能够积极影响生活满意度水平。

研究发现, 网络自我表露因子在认知重评策略和生活满意度之间起到部分遮掩作用。 在进行中介效应分析时, 有时会出现间接效应ab 和直接效应c’符号相反的情况,即自变量对因变量的直接影响与通过中介变量产生的影响不同。 这种情况被认为是中介变量遮掩了自变量对因变量的作用, 是一种广义的中介效应(温忠麟 等,2014)。因此,这一结果也部分验证了假设 4。根据 Baron 和 Kenny(1986)关于中介效应的观点,当出现遮掩效应时,研究问题需要从“X 如何影响 Y”转变为“X 如何不影响 Y”。 于是, 在本研究中问题转变为 “在网络自我表露情况下,认知重评为什么部分不影响生活满意度? ”出现这一结果的可能原因有以下几点:第一,认知重评策略的使用促进了个体更多的自我表露, 个体需要在向他人表露自己内心感受的过程中完成对情绪事件的重新解释。 但是当个体表露的内容难以引起他人兴趣时就很难得到对方的积极反馈, 这反而会加深个体的孤独感水平(Margalit,2010),并可能进一步降低他们对生活满意度的评价, 因此网络自我表露便遮掩了认知重评策略对生活满意度的积极作用。第二, 网络自我表露的匿名性使个体得以进行更多形式和更大程度的自我表露, 个体在认知重评策略和网络环境下所进行的过度自我表露可能会带来不良的后果。 比如个人隐私的暴露和遭受网络欺侮等(谢笑春 等,2013),进而引发个体的不安全感,造成生活满意度水平的下降, 认知重评策略对生活满意度的效果由此被遮掩了。

本研究发现, 网络社交自我知觉与网络关系依赖两因子在认知重评策略和生活满意度之间并不存在中介作用, 具体表现在两因子对生活满意度的回归系数较小且未达到显著水平。 这一结果的原因可能是以下几个方面: 网络社交自我知觉与网络关系依赖两因子都与网络中“理想身份”或称为“完美自我”的形成有密切关系,这种自我可能会提高个体的自尊水平,产生积极效果,也可能让个体对他人评价更加敏感,产生社交焦虑(陈童,温忠麟,陈启山,2012),进而对生活满意度产生消极影响;个体企图保持“完美自我”的需求可能使其感到虚拟网络社交情境更加安全,进而沉溺其中,导致生活满意度水平的提高, 这也符合本研究关注网络关系依赖积极方面的设定。因此,这两个因子对生活满意度产生了不显著的影响。

5 结论

认知重评策略与大学生网络交往、 生活满意度有显著的正相关关系;

网络交往在认知重评策略和生活满意度之间存在显著的部分中介效应;

网络人际关系、 网络自我表露在认知重评策略和生活满意度之间分别存在显著的部分中介效应和部分遮掩效应。