TOD模式引导下的东京城市更新研究

2021-11-26涂慧君叶佳怡富永直树

涂慧君,叶佳怡,富永直树

0 引言

TOD (Transit-Oriented Development)即“公交导向开发”,是一种以公共交通为导向的城市开发模式,即主要通过快速链接城市公共交通系统与城市核心区来减少交通时间,以高密度的建筑形式和功能复合提高土地的利用价值[1]。日本东京以实际行动践行了TOD模式的理念与原则,并发展出了创新的城市更新模式与策略。

1 东京的轨道交通发展

1.1 东京的轨交发展历程

东京在历史上一直保持着相对日本全国较高的人口规模,轨道交通的发展始终引领城市更新(图1)。20世纪初,随着电车出现以及部分铁路线开通,以国营铁路东京站为中心,东京首次形成了城市商业中心[2]。1923年,政府利用“土地区划整理机制”展开重建计划,同时近郊私营铁路与市内国营铁路相衔接,促使东京市区迅速扩张。二战之后为日本的经济高速增长期,东海新干线、东名高速道路、霞关大厦等重要城市基础设施和建筑相继开通竣工,同时因为1970年代的世界石油危机,导致市民转私家车出行为公交出行,加速了东京地铁的高速发展。2000年后,铁路站点再开发已经成为日本城市一项重要的再生计划,铁路车站在都市中不仅是交通枢纽,还成为了文化节点、社交中心和商务中心[3]。

1 东京轨道交通发展时间轴示意(绘制:叶佳怡)

1.2 东京轨道交通模式的特征

1.2.1 从独立项目到TOD网络

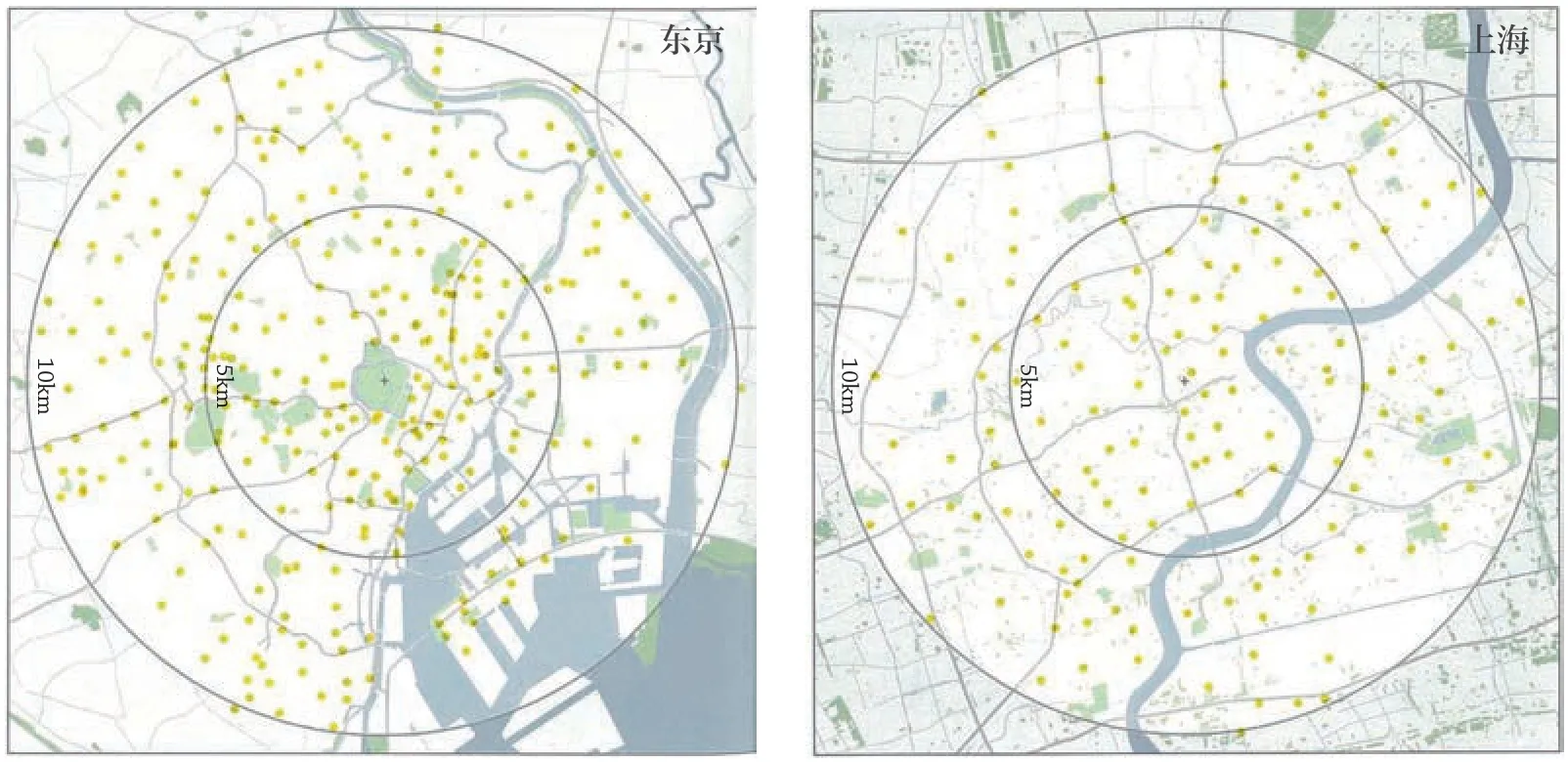

与仅限于相对独立的地铁站周围区域开发不同,日本东京的大型公交站点像城市的网络一样扩展,城市被开发成包含多个车站的广大区域,即TOD网络,具体体现在东京每步行10分钟(800m)以内有两个以上的车站,车站密度是上海的约2.5倍(图2)。在高效规划各个站点之间的交通线路的同时,各站之间的功能也发生了渗透与连接。因此单独项目的TOD概念发展为TOD网络的概念,由此超越了独立项目开发的价值,提高了地区整体的价值。

2 东京与上海城区地铁站点密度对比(图片来源:由富永直 树提供)

1.2.2 城站一体化开发

相较于北美TOD通常与其他几种公共交通相结合以及欧洲TOD很少吸引高端商务和零售业活动不同,日本车站开发项目展示了一种独特的TOD路径,即最大利用车站地上、地下和周边的空间,把商业休闲媒体时尚信息以及高端产业结合起来,形成城市中心的“城市”,使得车站地区成为创造和创新的空间。同时,在开发时也深度结合历史遗产的保护和文化资源的利用,让车站成为城市富有活力的综合中心空间。车站的再开发等同于城市中心区的复兴。

2 TOD模式下东京城市更新的实践策略

2.1 TOD模式结合政策引导的更新策略

2.1.1 首都圈规划政策

TOD模式能利用轨道交通引导城市副中心组团的发展,其交通枢纽周边土地高强度开发能支撑在一个土地总量较少的地区实现城市化的目标[4],且有效控制城市的无序蔓延。基于这一特点,日本政府组织编制和实施了5次首都圈规划,结合以快速轨道交通将东京及其周边地区组合成为多中心的城市结构体系,也为东京都及其周围7个县的基础设施共建、环境保护、产业协作和空间结构重组奠定了良好的基础[5]。此外,首都圈的规划能在实践层面取得成功大程度上也因法律提供了切实保障[6],政府前后共制定了十几项相关法律保证规划政策顺利有效实施。

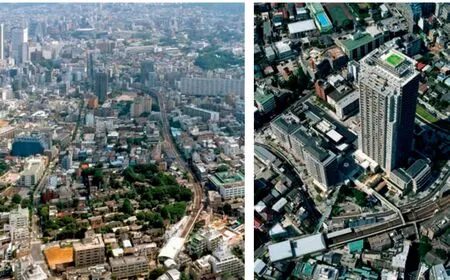

新宿首先开始了首都圈规划的践行。1958年,都心写字楼的供应无法满足日益增长的办公需求,根据东京首都圈规划,政府决定对新宿地区进行再开发,以分散一部分都心功能。东京都政府将新宿副都心的开发主战场设定在“淀桥净水场”,规划出40hm2围合新宿站的用地用于高强度土地再开发,因该区域距离规划的大型公交枢纽“新宿站”步行仅6分钟。现在,东京首屈一指的“新宿副都心”CBD矗立着超过20栋的超高层建筑(图3)。

3 新宿副都心现状(图片来源:NIHHON SEKKEI)

2.1.2 提升土地利用率的3项制度

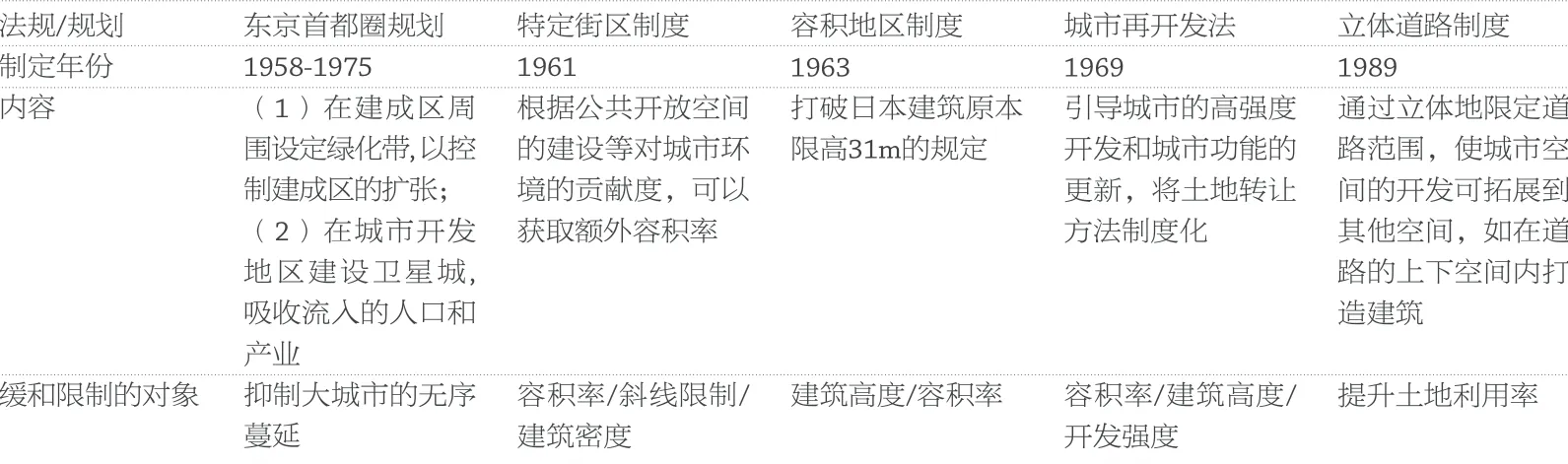

在TOD模式中,强调公交系统周围土地的混合利用以及有计划的高强度土地开发,即最大程度上利用车站周边土地的地上以及地下空间。然而1950年代因受限于建筑限高31m的规划,东京站周边出现了确保最大容积率的高31m建筑群建设面向企业的租赁型大楼。随之而来城市病的出现也侧面印证了上位规划的落后、车站周边土地开发强度的不适配。因此自1960年代起,东京政府出台了3项新制度[7]开启了超高层建设、土地混合利用和高强度开发大幕。

(1)1961年制定的“特定街区制度”,即根据公共开放空间的建设等对城市环境的贡献度,可以获取额外容积。对于业主来说,这个政策可以改善原有形态受限严重的建筑,获取额外的容积,建设总建筑面积更大的建筑;对地区来说,可重建原依据旧抗震标准的建筑提高建筑的安全性,此外再创造公共开放、繁华热闹的空间的同时也能提升城市的防灾性能。

(2)1963年废除“百尺(31m)规定”,制定“容积地区制度”,控制开发容量。该制度使得日本第一栋超高层建筑“霞关大厦”诞生。该项目为当时日本大型公共建筑的首例,直接促成了东京绝对限高法规的终结,改为通过确定容积率上限控制建设项目规模[8],有力推进了1970年 《建筑基准法》的修订,日本迎来了超高层建筑时代。

(3)1989年东京的立体道路制度创立,即通过立体地限定道路范围,使城市空间的开发可拓展到其他空间,比如在道路的上下空间内打造建筑,由此推动交通干道的建设,以及提高土地的利用率、混合使用率。

2.1.3 市街地再开发事业模式

任何一个自上而下推动的城市更新项目的确立必然需要以土地权利人、实施主体和政府三方达成共识为前提,以最终达成最契合各方利益的决策。TOD的经验表明了大容量交通枢纽沿线的土地开发利用非常活跃,是交通规划和城市各要素整合的结合点,因此也带来开发主体的复杂性问题。以东京为例,其地铁站周边的土地产权高度细分繁杂,因此将TOD模式落实在城市更新的实践中,与业主、租客等权利人达成土地权属和物业权益一致目标必然是一个漫长的协商过程。

东京则在这一困境中探索出了“市街地开发事业”开发模式。以代官山同润会公寓再开发项目为例,该项目除了新建超高层甚至还在地下空间置入了变电枢纽站(13,000m2,图4),但该项目建成至今对于这一系列的实施决策未引起过争议,这正得益于“市街地开发事业”模式,即成立“再开发组合”作为项目主体协调各利益人和新开发空间的产权和物权。该项目连接代官山站,是典型的TOD社区,涉及471个产权人和87位租客,日本设计从1983年起被指定为设计单位,在与权利人沟通的同时与再开发组合共同制定设计方案(图5),历经17年项目最终得以落成。“再开发不仅是城市建设工程,也是人的形成工程,各个利益方在各自的岗位上尽力而为,见证城市一步一个脚印的进步。”[8]

4 代官山同润会公寓再开发前后对比(图片来源:NIHHON SEKKEI)

5 代官山同润会公寓再开发多主体参与机制(绘制:叶佳怡)

表1 TOD模式引导的东京城市再开发重要政策(绘制:叶佳怡)

2.2 跨街区一体化开发的更新策略

TOD模式鼓励公交枢纽区域的公共设施建设和高质量的步行环境,创造适合步行的慢行网络以及体验上佳的街道空间,在各个目的地之间提供直接、便捷的联系通道[9]。东京城市更新则将该模式从平面的街道空间创造衍生为立体的一体化街区构建,从空间上表现在地下路网的贯穿通达,地面开放近人尺度的步行街区,空中实现跨街区的引流架构;然而其根本目的却与TOD的理念不谋而合——通过街区空间的打开将人与街区的价值结合,通过鼓励步行构建人与建筑城市空间的情感与粘性[10]。

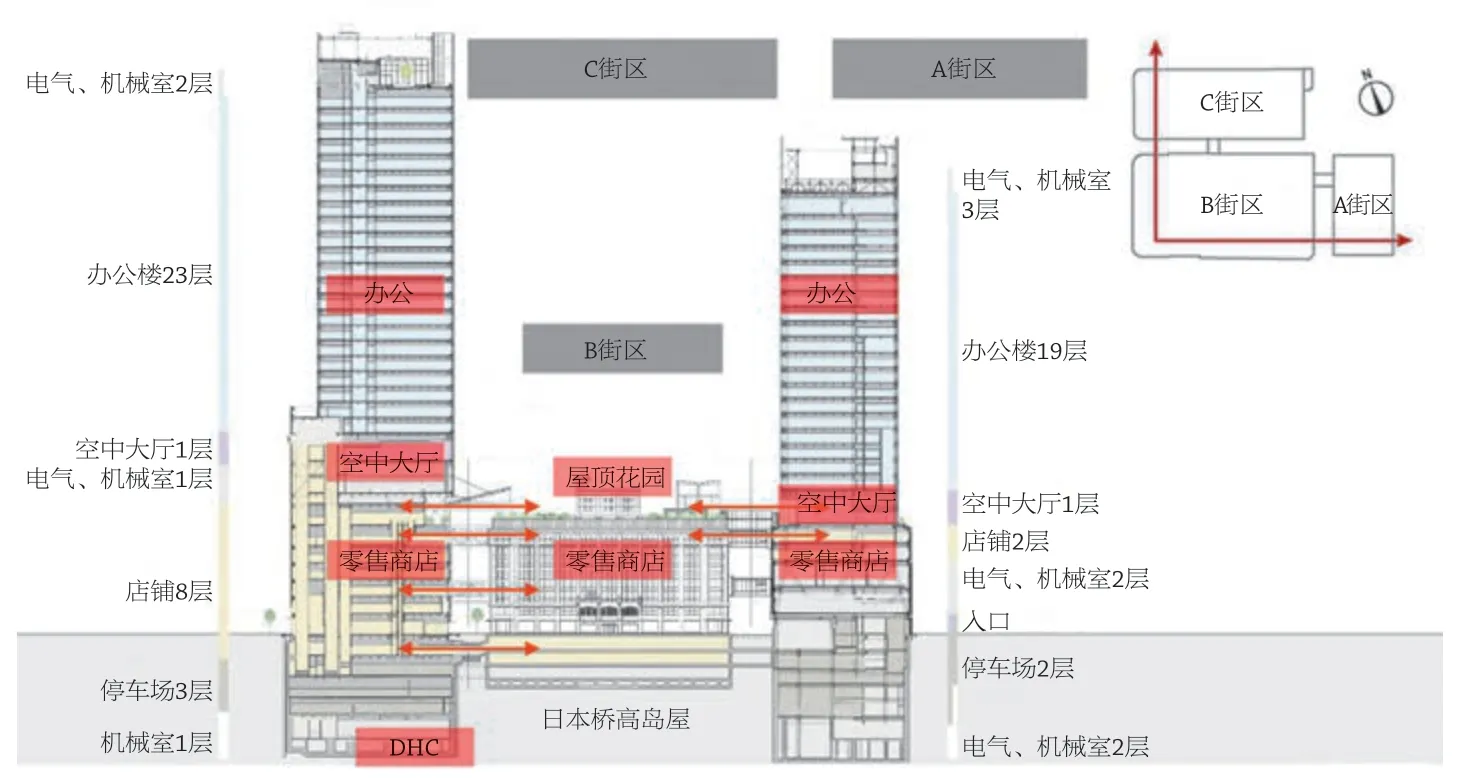

东京高桥屋跨一体化开发项目(NIHHON SEKKEI设计)结合了高桥屋百货公司的旧址,新建筑的裙房与旧址保持同高,形成连续的街道界面,同时该街区在地下、地上及百货商店屋顶空间3个标高都实现了一体利用(图6)。尤其是在屋顶部分,该项目通过在百货公司的屋顶水平连接各街区实现洄游性,这个洄游性计划使该街区开发获得了容积率奖励,市民在城市生活中可以接触自然的“露营地”。

6 日本高桥屋街区一体化开发剖面示意(图片来源:NIHHON SEKKEI)

品川站东口地区开发项目(NIHHON SEKKEI设计)则实现了更大尺度的跨街区一体化开发。品川站与开发地块跨街相隔,为了加强品川站与其周围9个街区的联系,开发者在开发街区中央部分新设道路。另外,通过地下道路连接轨交站点及每个街区的停车场并相互共享、设计二层的行人平台、集中各界出让空地于街区中央形成大型公园(长400m,宽60m),在3个维度创造大型城市新街区,加强独立的街区联系(图7)。

7 品川站东口地区一体化开发示意图(绘制:叶佳怡)

2.3 基于站点周边历史景观保护与利用的更新策略

从TOD 发展的角度来说,应当充分考虑交通枢纽与周边环境的结合与协调,重视和既有建筑、设施之间的衔接,在保证交通疏导的同时充分利用周边城市空间,为交通、娱乐、商业、观光等活动引流并提供基础条件。历史文化遗存,是城市宝贵的公共资源与活力源泉,尤其对于高度现代化的城市尤为珍贵,因为历史文化能带来人流,也能留住人流。加强历史景观与轨交站点的联系,一方面可以巩固交通枢纽在城市空间中的激活作用,另一方面则能密切联系历史文脉和城市发展,多角度表达对历史文化遗存的尊重。

2.3.1 历史景观再现

历史景观再现,即对因城市快速建设被忽略的历史遗迹周边土地与空间资源进行再整合与再开发,或对历史场景记忆进行复刻,使其成为展现城市人文历史的窗口。

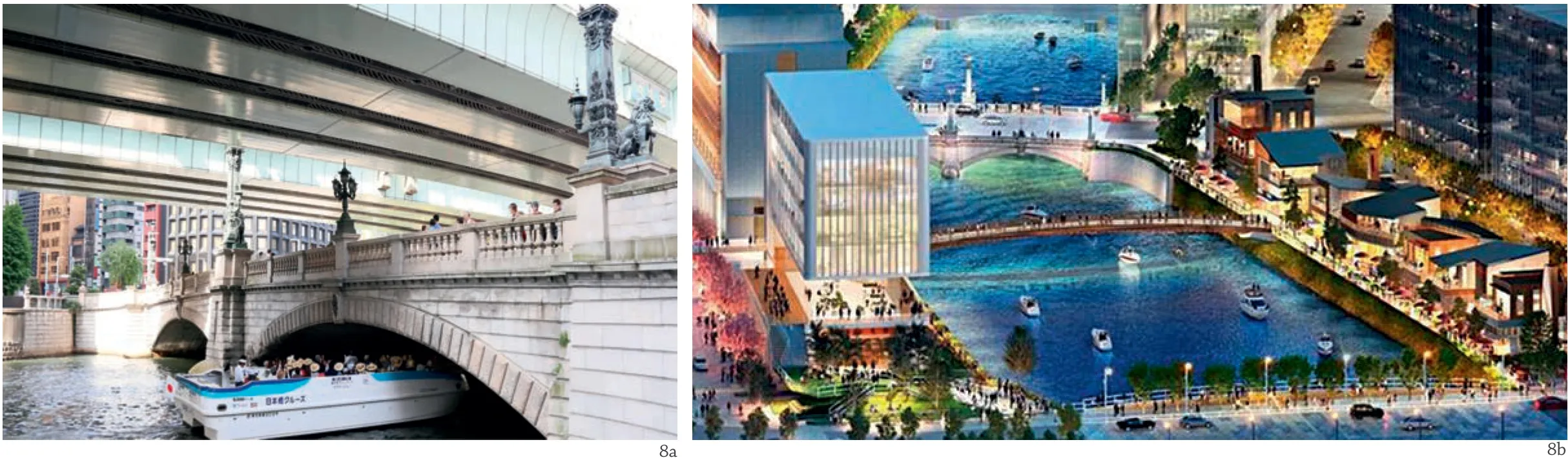

例如,日本桥再生计划(NIHHON SEKKEI设计),为改变日本桥上空架有高速道路的历史遗留问题(图8a),该计划将原先日本桥之上的高速道路置入地下空间,让日本桥再见蓝天。考虑到日本桥毗邻东京站这一大容量交通枢纽,连接室町、日本桥、东京站3个城市节点的步行网络被重点优化设计;此外,重点构建了连接市中心和水上码头的航运网络——通过日本桥在水路层面紧密连接东京站,为前往各水上码头的观光和生活流线提供新的选择(图8b)。

8 日本桥现状与再生计划

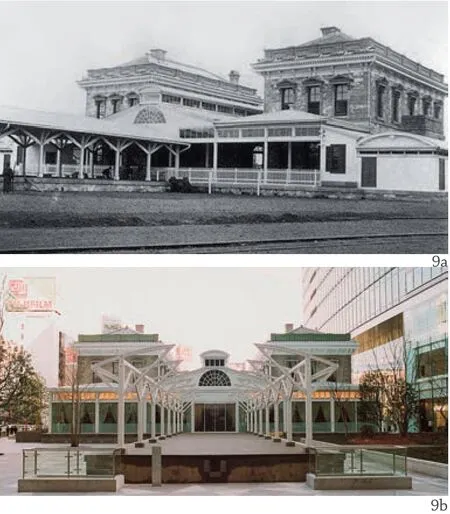

再如汐留B街区开发(NIHHON SEKKEI设计),结合了新桥站轨交枢纽历史遗产的棕地开发项目,其特殊性在于新桥站的基础在这个地块被发现并指定为史迹。当时在发掘调查后为了防止风化被填埋,政府根据当时的照片通过计算机分析复原了车站(图9a)。新的车站建筑完全恢复到原来的位置,用作博物馆和餐馆,复刻的汐留车站作为一个观光资源,带来了大量游客,为该街区增加了活力(图9b)。

9 新桥站旧址与复刻更新设计

2.3.2 历史景观再利用

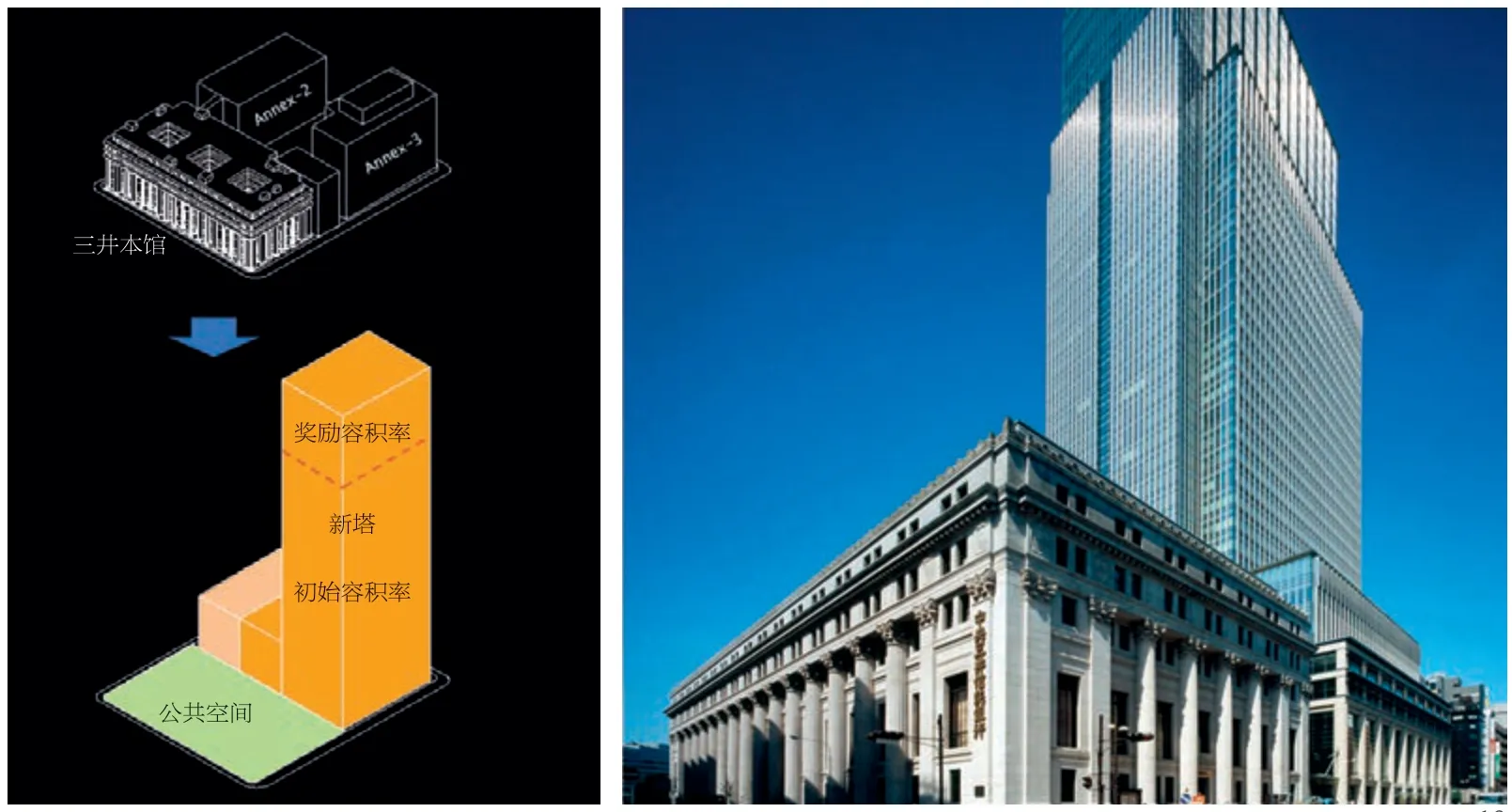

历史景观再利用,即根据容积率奖励机制在现存历史建筑周边地块进行开发建设,并对历史建筑进行功能与城市形象等方面的再利用。

东京的日本桥地区是极具历史渊源和传统特色的商业区,且该区域毗邻东京站,其中一系列的历史景观节点如日本桥、三井本馆以及室町街区位于东京站这一庞大交通枢纽步行500m范围内,可谓极具地理优势。关东大地震之后建成的三井本馆是关东大地震复兴的象征,汇集了许多技术精华。日本三井塔建设毗邻三井本馆,该项目(NIHHON SEKKEI设计)中,历史建筑被视为公共广场同等的价值,由此开发商同样获得了容积率的奖励,由8.0容积率提升至12.0 (图10),三井本馆同时保留重用。该实践将原本幽闭的历史建筑即三井本馆转变为面向城市开放的美术馆,由此推动开发利益的兑现。

10 日本桥三井塔项目开发

再如依旧毗邻东京站的室町开发项目(NIHHON SEKKEI设计)的片区从150年前开始就是金融和商业的中心地,同时80年前的都市更新时建造的西洋建筑物多数遗留。作为第三次的城市更新,该项目将遗留下来的西洋建筑、150年前的日本建筑设计综合起来,创造出室町片区特有的整体性。具体表现为,设计建筑基部高度为31m,形成独特的城市景观和近人尺度(图11);再生拥有1000年以上历史的福德神社,提供城市的绿洲和公共休闲空间(图12)。

11.12 室町开发中的历史景观(图片来源:NIHHON SEKKEI,11绘制:叶佳怡)

3 TOD模式下东京城市更新对中国大都市圈发展的启示

3.1 多方协作机制是TOD式城市更新的必要条件

城市发展必须有明确合理的城市交通发展政策和配套措施。其中,政府是城市更新的主要推手,前瞻性的规划和政策引导是实现TOD模式与城市空间环境紧密结合、交通与土地使用一体化的保证和前提[11]。如东京的城站更新仅仅靠现有的行政体制是难以实现的,政府通过投资优惠、容积率奖励、联合开发等政策鼓励在已建设的交通枢纽区域内进行再开发,通过法律或者法规保障规划与土地开发优惠政策的执行性、权威性和严肃性。

同时,加强政府、市场、专业机构的协作,构建多主体参与城市更新体系,方能保证TOD模式引导下的城市更新的健康发展[11]。作为高水平专业机构,NIHHON SEKKEI在东京城市更新中持续50余年参与项目的策划与设计,从城市更新政策层面到策划到设计乃至施工进程中的多元主体利益博弈,全过程的项目跟进过程中取得了创新的进展和贡献[12]。

当前国内大都市的城市更新受到广泛重视,但操作往往在“微更新”层面就浅尝辄止,若要城市节点区域尤其是城市轨道站点周边区域进行城市空间的突破完善和更新换代,则需要进一步探索政府部门、市场、专业机构以及业主等合理的多方协作机制,以建设人民城市。

3.2 重新审视大型交通枢纽在城市空间中的作用

在日本东京的案例中,车站被新的项目和步行设施围绕,很大程度上克服了传统交通车站和周边环境不连通的问题。日本式TOD不仅仅局限于城市空间规划,而是由同一主体同时承担铁路建设和城市开发[13],从而使城市开发效益直接内涵于铁路开发之中,也使得交通与用地实现无缝衔接,创造了土地高效利用、功能配置合理、交通便捷舒适、兼顾历史保护、活化城市空间的优秀的TOD开发引导下的城市更新案例。同时,日本的城站开发也非常重视城市空间节点的氛围营造,如植入复合业态与营造宜人场所。

在我国的大都市如上海、广州、台北等,轨道交通建设对城市中心区产生了重大影响[14]。而当前TOD开发实践缺乏对站点周边土地开发的综合考虑,内部设计缺乏关联,导致公共交通使用率或者站点周边开发的价值较低,未能实现TOD的核心价值,也同轨道交通站点实现“城市”中的“城市”相距甚远。

3.3 激活轨道交通周边空间,衔接文化景观资源

我国大都市的快速发展与扩张仍在进行,而当前国内大都市的城市交通站点,几乎呈现出了趋同的状态,地域性意向逐渐模糊,在快速现代化的进程中逐渐丢失了在地文化的独特性。

而东京TOD引导下的城市更新或再开发不仅关注于升级站点周边功能的重建项目,也致力于联系有历史和历史文化的街道。东京是一个高度现代化的都市,也是历史文化保持相当出色的城市,茶道、神社与服饰等传统要素与当代城市要素鲜活共生[15]。东京对轨交站点周边近代建筑的保护体现出明确的重点保护、再利用原则,政府和开发商致力于轨道交通的开发能结合城市的历史文化资源,通过轨道交通的运流使更多的使用者能与历史文化资源发生互动,提升城市空间的文化底蕴和活力氛围。

4 结语

东京城市更新的历史发展进程不以TOD自称,但却各方各处都在落实TOD模式,外衍形成了独具一格的公共交通网络、城站一体化开发的“日本式TOD”特征。城市更新是提升城市核心竞争力的必经之路。东京TOD模式引导下的城市更新,在多方协作机制上、铁路站点与城市空间紧密结合的发展理念与形式上,结合历史文化遗产与资源的更新与再开发上,对我国的大都市圈以及正处于高速经济发展的城市,应当具有重要借鉴意义。□