TOD导向下的轨道交通场站一体化建设与用途混合引导

2021-11-26海明月唐燕通讯作者

海明月,唐燕(通讯作者)

0 引言

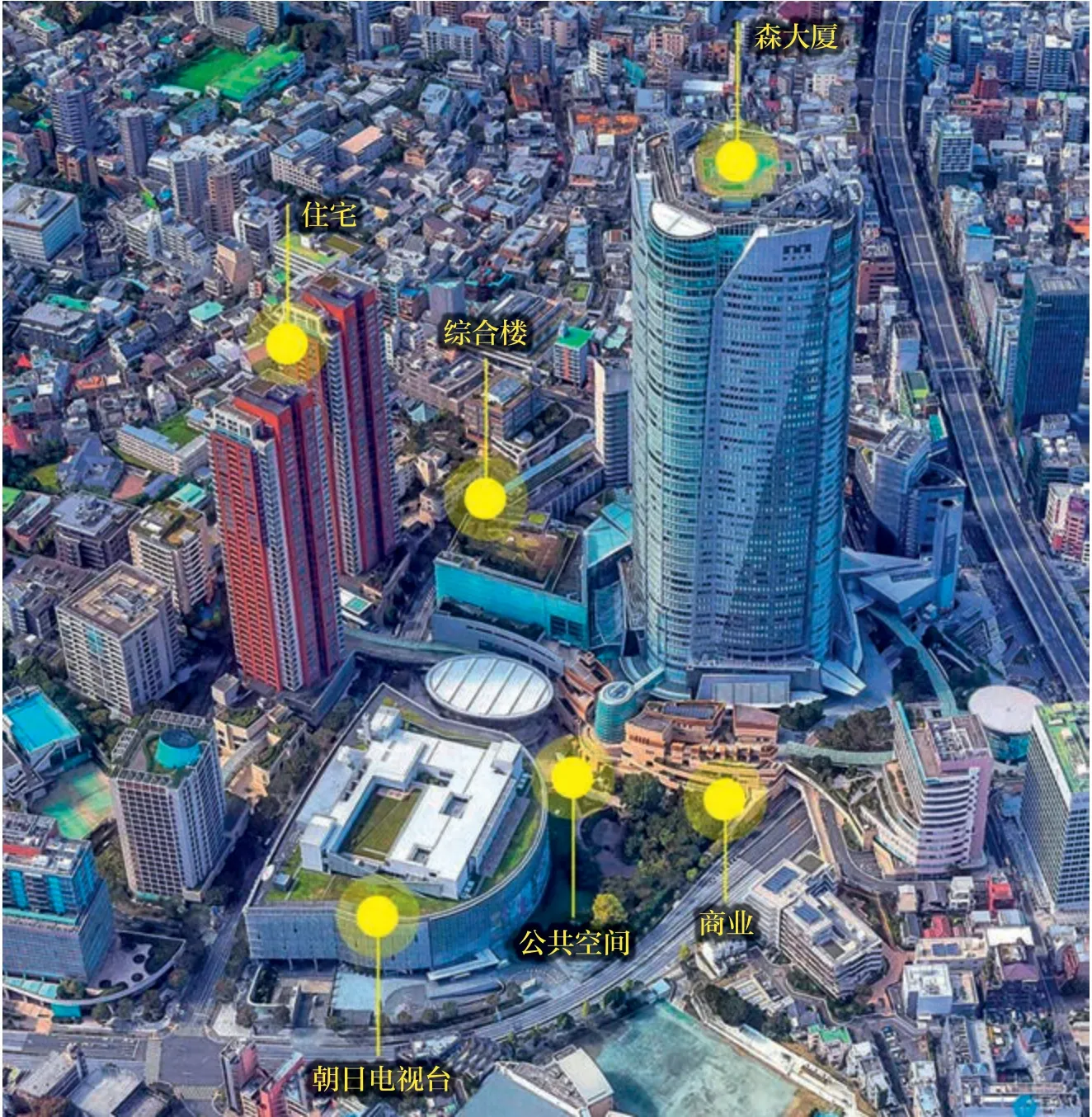

以公共交通引导发展的TOD模式(Transit-Oriented Development)是1990年代“精明增长”理念与城市轨道交通建设结合的产物,向来被城市管理者认为是控制城市无效蔓延、提高城市土地利用效率、增强城市活力的有效工具。由于用途混合能极大程度促进土地资源的高效配置,因此提倡用途混合成为TOD建设模式最重要的原则之一,其做法不仅仅局限于对轨道交通站点周边的不同地块规划多种类型的用地,也鼓励在地块内部、建筑内部等实现城市用途的混合使用[1]。国外发达城市已对此开展了大量理论与实践探索,如东京围绕轨道交通建设推进“站城一体化”综合开发(图1),并结合城市需求在场站周边用地内兼容多种功能;新加坡将交通枢纽地段定义为城市关键地区进行特殊管控,并充分考虑规划管理的刚性与弹性需求,提出轨道站点周边的“白地”1)管理办法[2-3]。在我国,早期的轨道交通建设普遍滞后于城市建设需求,导致“一体化”规划建设与管理工作起步偏晚。但随着国内大城市涌现出的一系列无序增长、用地低效、城市功能单一等问题,国家开始越来越重视轨道交通与开发行为的一体化建设。

1 日本六本木山TOD功能业态分布示意

2012年10月,国务院印发《关于城市优先发展公共交通的指导意见》,提出“加强公共交通用地综合开发”,对站点周边用途的混合发展提出新要求。为落实国务院指示精神,国内大城市纷纷开展轨道交通场站综合利用的相关探索,尝试规范轨道站点地区土地用途混合利用的管理要求并建构落地实施路径,各社会团体也相继出台规范、指南等,对站点地区的用途混合利用理念逐步达成共识。然而,我国的轨道交通场站一体化建设仍长期存在活力不足、服务水平较低、土地利用效率低等问题,规划管理方面也尚无系统的编制和管控等规范化要求,多数进展为少数城市的自发探索。基于此,本文在总结相关研究与各地实践经验基础上,对场站一体化建设项目的范围与圈层进行界定,并根据站点的功能定位提出分圈层的用途混合指引,归纳轨道站点用途混合的规划管控手段与编制手法等,从而为我国轨道场站的功能混合开发与一体化建设提供优化措施参考。

1 轨道交通场站一体化建设与圈层划分

1.1 TOD模式与轨道交通站点一体化建设

TOD由“新城市主义”的倡导者卡尔索普 (Peter Calthorpe)提出,意为公共交通导向的开发,旨在解决因过度依赖汽车而产生的一系列城市居住问题,其理论以步行尺度作为空间布局的设计参考依据,为改善城市无序蔓延、功能分离及土地利用单一等问题提供了具体的设计原则及解决策略。卡尔索普结合项目实践,不断细化TOD模式,将其基本原则定义为步行友好、公交导向、用地混合及功能多样等[4],并提出应将加强站场周边的用地混合作为TOD发展的核心,通过商业、办公、居住等功能的混合,在不断完善居住配套设施及周边服务的同时,提高场站地区的商业价值,实现利润最大化[5]。赛维罗等在此基础上提出了以密度(Density)、多样性(Diversity)、设计(Design)作为TOD项目设计主导要素的“3D原则”[6],进一步倡导站点周边用地的用途复合。

“轨道交通场站一体化”实质是通过技术、管理等手段对轨道交通与其周边建设进行有机组合、资源共享、紧密衔接,实现场站周边区域整体建设,包括对技术、管理、政策、信息、配套设施等方面的资源整合,从而实现更大的经济效益和社会效益[7]。以TOD强调的功能“多样性”原则为指导,轨道交通场站一体化建设强调对轨道交通场站服务范围内的用地进行高强度混合利用开发,以实现经济高效、活力提升、服务提质等地区发展目标。

1.2 轨道交通场站一体化建设的范围界定和圈层划分

明确场站一体化的建设范围并划定不同层次的圈层,有助于在空间关系上合理规划布局不同功能和推进TOD用途混合模式的落地。本文讨论的场站一体化建设范围是指以城市轨道交通场站(包括车辆基地2)与站点)为中心形成的开发区域,一般为轨道交通“场(车辆基地)+站(轨道站点)”的服务范围。确定场站一体化建设整体范围的主要依据是步行尺度,即人群在舒适步行时间内所行走的范围。但因不同人群步行速度不同、对步行时间的耐受不同,造成各地一体化建设范围划定的混乱,如美国定义的一体化建设范围多在400~800m,国内多选择800~1000m。其次,站点所处区位及站点能级也会影响一体化建设范围的大小,通常城市中心区服务设施完备且公共交通站点密集,人群在有更多出行选择的条件下心理耐受时间较短,场站一体化范围较小;反之,新城、郊区等区域的公共交通站点分布较稀疏,较少的出行选择迫使人群能够承受更长时间的步行,场站一体化范围相对较大,如北京在中心城区及城市副中心地区将半径800m作为一体化范围,而这之外的城市建成区则扩大范围为半径1000m,又如东莞将国铁和城际站点的一体化范围规定为半径800m、轨道交通站点的一体化范围规定为500m[8]。此外,交通接驳的完善、共享单车的行业发展也在一定程度上增大了轨道交通的服务能力,影响和扩大了一体化范围。

总结各地实践经验可以发现,站点一体化范围一般可划分为“枢纽区”“核心区”“影响区”等圈层来进行规划建设引导(图2),车辆基地一体化的综合利用范围可分为“厂前区”“复合区”“落地区”3)等(图3)[9]。

2 轨道交通站点一体化建设的圈层划分与功能引导(绘制: 海明月)

3 车辆基地综合利用项目的用地及分层示意(绘制:海明月、 唐燕)

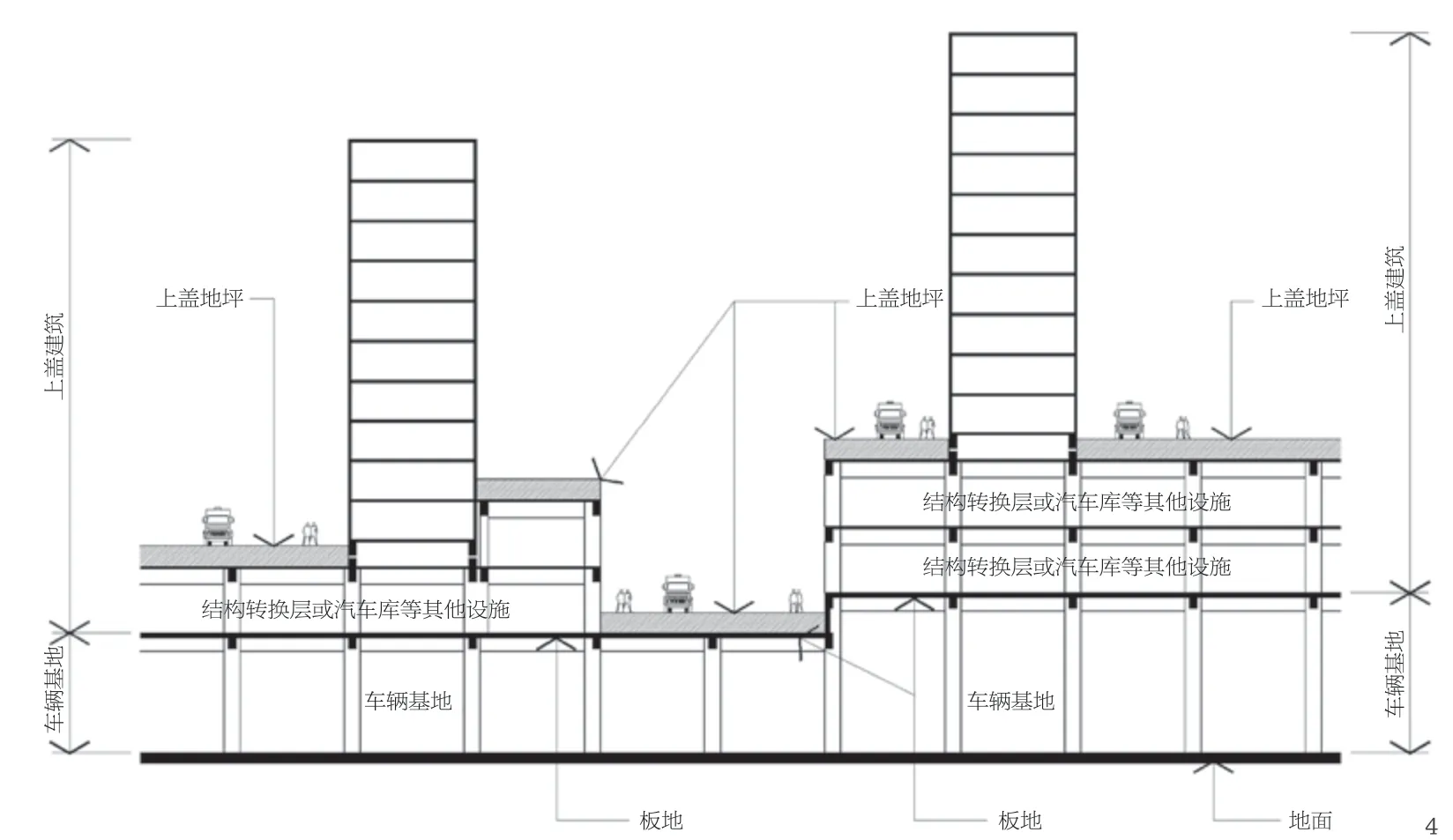

站点周边圈层划分的主要依据为地价、站点可达性、规划管理的可操作性等,如深圳市将站点周边管控范围划分出半径200m和半径500m的圈层[10];王京元等通过拟合深圳地铁站点周边地价与距离的关系,将轨道周边划分为半径300m、600m和1000m共3个密度分区圈层,并分别布局商业、办公、居住、绿地等不同功能用途[11]。总体上,目前各地划分“核心区”与“影响区”两个圈层的居多,但这忽视了站点本体及直接连接地块作为单独圈层的重要性——该范围开发强度大、功能复合程度高,与核心区、影响区有着明显的区别。因此,本文将此类核心范围划定为“枢纽区”,包括站体本身以及通过地下通道、二层连廊等与站点直接相连的建筑等。车辆基地的综合利用即一般我们所说的车辆基地“上盖”开发,是指为促进土地集约利用,在满足车辆基地正常使用功能的前提下,利用车辆基地结构顶板(图4)和实土地面来布置其他城市功能(图5),其范围一般为上位规划中划定的城市轨道交通车辆基地用地。

4 车辆基地综合利用项目上盖地坪示意(图片来源:参考文 献[9])

5 北京榆树庄车辆基地综合利用项目鸟瞰(图片来源: http://ghzrzyw.beijing.gov.cn/biaozhunguanli/bzxg/202103/t20210330_2337088.html.)

2 轨道交通场站一体化功能定位与分圈层的用途混合引导

场站一体化建设中的用途选择与混合模式受站点类型与所在圈层影响。站点的自身定位(车辆基地综合利用项目作为节地手段,一般不进行功能定位)往往决定了场站一体化建设的主导和辅助用途,项目所在圈层则决定了场站一体化建设的用途混合模式。

2.1 轨道交通场站一体化的功能定位

场站一体化建设的规划阶段需明确站点的整体功能定位。定位的影响因素包括站点所在区位、站点周边功能(一般针对城市建成区)、站点交通能级、规划用地特性等。通常轨道站点从不同维度可分为:中心城区型与郊区型;综合型、产业型和居住型等;枢纽型和一般站型等,各维度属性可以互相叠加。卡尔索普依据站点区位与周边功能,将站点划分为城市TOD 和邻里TOD两类[12];汉克·迪特马尔(Hank Dittmar)等据此将站点分为城市中心区、城市近郊区、郊区中心、郊区边缘、邻接公交区和通勤小镇中心6类[13]。国内的站点分类更加多元,如住建部依据区位和交通能级将站点分为枢纽站、中心站、组团站、特殊控制站、端头站和一般站6类,并提出站点用地功能应与其交通服务范围及服务水平相匹配,且交通服务水平高的站点应作为城市各级核心商业商务服务中心[14];中国城市公共交通学会等依据交通能级、周边功能与规划用地特性将站点分为枢纽型、中心型与社区型[15];北京市将第一批轨道微中心分为综合型、社区型和特殊型3类。一般来讲,综合定位级别高的站点,其一体化建设应更重视交通设施与城市级公共服务设施的混合配置;定位较专的站点,其一体化建设应重点配置主导功能用途,然后兼顾相适应的公共服务设施配套。

2.2 轨道交通场站一体化的分圈层用途混合引导

场站一体化范围内的用途混合适合进行分圈层的引导(图2):枢纽区一般采取建筑复合的方式,体现为建筑分层;核心区与影响区一般采取用地兼容与用地混合的方式,体现为地块间、地块内部等的复合功能设置;车辆基地综合利用一般采取用地分层的方式,体现为盖上部分为城市开发用途、盖下部分为轨道交通用途。

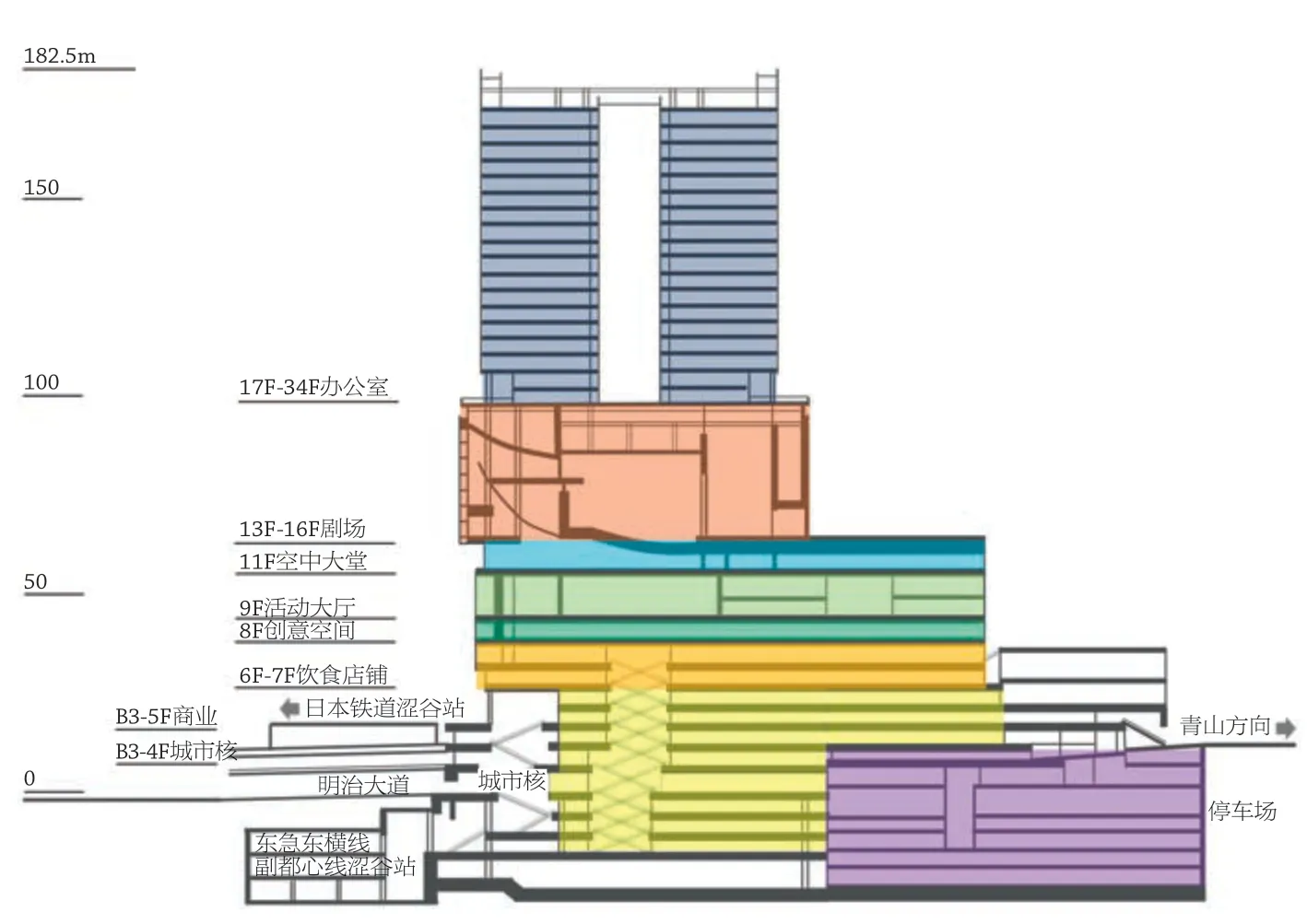

(1)枢纽区的用途混合引导。“枢纽区”是一体化区域中开发价值最高、开发强度最大、功能复合度最高的部分,其用途混合做法通常是建设交通枢纽综合体,或者通过通道或连廊直接将站点及其周边高层塔楼连接起来,并对地下空间进行立体使用。例如,北京东直门综合交通枢纽项目将交通、商业、酒店、办公、公寓等用途整体规划在同一地块中,同步规划与建设[16];东京涩谷之光大厦(HIKARIE)通过“城市核”将站点与周边建筑直接连接以实现用途混合(图6),并在建筑中分层布置零售、餐饮、会展、剧场与办公等用途[17]。枢纽区的功能选取多考虑经济性,根据不同业态对地价的承受程度,布置不同比例的商业、办公、会展、酒店、影院等。根据枢纽区的用地混合特征,通过建筑的竖向分层控制等手段,可以帮助保障站点地区的24小时活力[12]。

6 涩谷之光大厦功能立体分层示意(绘制:海明月、唐燕,根据 参考文献[17]自绘)

(2)核心区与影响区的用途混合引导。核心区和影响区开发价值较枢纽区小,但服务范围远大于枢纽区,其用途混合一般体现为地块间用途混合与地块内用途兼容两种形式,功能一般选择对经济社会发展有较好带动作用的产业、办公、商业等,在城市更新区域也应需考虑补充公共服务功能,业态宜集中在住宅、商业零售、餐饮业、宾馆、金融保险、艺术传媒、文娱休闲、康体、医疗健康、新兴产业等12类[15]。中国城市公共交通协会针对枢纽型、中心型、社区型3类TOD项目提出了商业开发功能的选择指引(表1)[15]。东莞市提出在TOD范围内应布局综合类、商住类、居住类,以及与城市发展相符合的新兴产业类和产城融合类项目[8]。东京市在田园都市线的实践中,通过在轨道沿线新建站点周边预留土地,并引导知名大学、中学、医院等公共服务设施的入驻,极大提升了站点周边用地的吸引力。

表1 场站一体化核心区与影响区公共服务用途类型建议(资料来源:根据文献[15]整理,绘制:海明月、唐燕)

(3)车辆基地综合利用的用途混合引导。车辆基地上盖的建设内容多数在地面以上,与城市地坪通常有10m以上高差,封闭性强的空间特点导致此类综合利用项目的用途较为单一,考虑到项目的可实施性与经济效益,一般会以居住为主导用途(项目类型可包括商品房、公租房等),部分考虑区位或用地紧张程度会布置其他开发或公共服务用途。北京在五路居车辆基地上开发的琨御府项目便以居住为主导功能,北京张家湾车辆基地综合利用项目因地靠北京环球影城,布置了与环球影城业态相关的商业(冰酷世界、戏曲中心、儿童未来探索馆等)、办公(文旅产业、花园创意、总部办公)、酒店等[18];香港九龙湾车辆基地综合利用除设置居住功能外,还配有戏院、大学、康健医务中心以及相关的政府办公部门等[19]。整体来看,车辆基地综合利用项目宜布置居住、商业、办公、体育活动、景观绿化等功能,以及服务于上盖地坪活动人员的配套公共设施。盖上功能的选择还应考虑结构预留需求、交通组织需求、与板地下功能相互影响等因素。

3 轨道交通场站一体化用途混合的规划编制与管控途径

为规范场站一体化建设的用途混合管理,保障相关设计理念落到实处中,配套的法定规划编制与管控政策是重要的实施保障工具。首先,各级法定规划作为规划管控的重要依据,需要充分体现场站一体化建设的内容及要求,特别是场站一体化建设项目可能出现预留预埋工程,这要在详细规划的各层级中加以约定。因此,北京开始探索在街区控规、规划综合实施方案、工程设计方案等阶段逐一落实一体化内容,通过编制“五图+要求”来衔接街区控规,编制一体化规划综合实施方案与一体化工程设计方案来衔接控规等(表2)。

表2 北京市轨道交通一体化建设与控规衔接内容(绘制:海明月、唐燕)

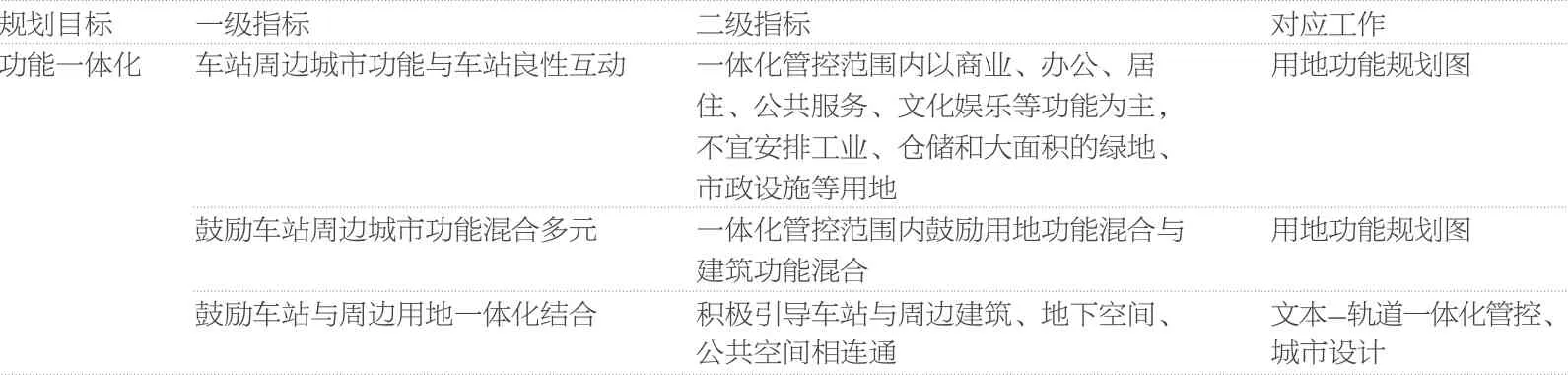

其次,用途混合的规划管控政策手段可主要总结为增设混合型的用地、规定用途兼容类型、对场站一体化建设制定专门细则等。前两种做法在实践中更为普遍,如日本将土地分为居住、商业、工业等13类,并明确了它们可兼容以及禁止兼容的建设功能;深圳鼓励轨道站点服务范围内的土地混合使用,通过规定混合用地的适建用途和功能比例开展精细化管理,如轨道交通用地鼓励与商业用地和二类居住用地,可视具体情况与文体设施用地、三类居住用地混合使用[10]。针对场站一体化建设制定专门细则是近年来精细化管理要求下出现的新做法,以此对场站一体化建设范围内的用途混合提出种类、比例、空间等方面要求。如北京通过编制《轨道交通一体化规划技术细则》与《轨道微中心规划技术细则》,对全市站点提出了功能一体化的规划目标(表3),并向下分解为人口与功能集聚、功能良性互动、混合多元、空间结合、与市政协调等具体要求;针对轨道微中心站点提出活力共享、符合多元、高效集约等规划目标,并向下分解为公共用地占比要求、正负面清单、功能类别数目等要求。

表3 《轨道交通一体化规划技术细则》(街区层面)用途混合相关要求(绘制:海明月、唐燕)

4 结语

综上所述,城市轨道交通场站一体化建设的用途混合引导在国外已经积累了相对丰富的经验,但我国受起步晚、缺乏本土化理论指导、城市与轨道建设不同步等因素的影响,相关探索主要集中在站点功能定位、用途混合性质等层面,且从设计、决策到落地实施的全流程未能完全打通,使得我国的场站一体化建设水平仍有很大提升空间。

未来我国轨道交通站点的一体化建设应重视加强“规划指引端”与“规划实施端”的研究工作开展:一方面,在规划指引端细化理论研究的深度和维度,完善规划编制的顶层设计,如结合国情对轨道交通场站进行更为合理的分类分级,定量研究场站一体化建设范围内的用途混合要求,以及借鉴新加坡、日本等地做法创新相关的规划编制与管理手段,包括规划多功能用地、推进一体化建设范围内的用地预留、明确混合用途正负面清单等。另一方面,在规划实施端,重视涉及轨道站点用途混合的项目在规划、建设、土地出让等方面的规范化管理和跨部门、跨阶段对接,如完善场站一体化建设范围内用途混合项目的审批流程与实施模式,采取立体钉桩、分层出让的手段明确产权及投资分劈等。□

注释

1)为满足城市开发的弹性发展需要,新加坡在总体规划中开发潜力最大的关键地区划定出一定数量的“白地”作为机动地块,其用地性质可在规定的9种类型中根据发展需要灵活决定,同时也在一些地块中规划一定比例的白地功能,从而与主导功能形成混合开发。

2)城市轨道交通车辆基地是指以城市轨道交通车辆停放、检修和日常维修为主体,集中车辆段(停车场)、综合维修中心、物资总库、培训中心及相关的生活设施等的综合性生产单位。

3)“落地区”是指布置综合利用功能的实土地面区域;“复合区”是指在同一平面空间内,同时布置轨道交通工艺功能和综合利用功能的区域;“厂前区”是指布置供轨道交通车辆使用或运营的必要的办公、生活、培训等设施,以及根据需要布置其他附属设施的实土地面区域。