社会拥挤与广告导向的匹配效应对消费者产品态度的影响

2021-11-20金晓彤黄二帅

金晓彤, 黄二帅, 徐 尉

(吉林大学 商学院, 吉林 长春 130012)

随着世界人口的急剧增长和城市化进程的加快,有限的地理区域内集聚着越来越多的人,社会拥挤现象日趋严重。例如,节假日期间的旅游景点、商场、火车站以及上班高峰期的地铁站、公交车站,社会拥挤成为了日常生活中比较常见的社会现象。在这些拥挤的场所,广告随处可见,如旅游景点的宣传语、地铁站和火车站以及公交车站的品牌广告、商场的产品广告以及促销广告等,那么在这些拥挤的场所应该如何设计广告内容才能增加广告的说服力,从而使得消费者表现出更为积极的产品态度呢?针对此问题进行研究具有一定的现实意义,因此,本文将从社会拥挤的角度来探讨广告导向对消费者产品态度的影响。

以往研究发现社会拥挤作为一种社会情境,会影响消费者的消费行为,如社会拥挤会提高消费者产品口碑分享意愿[1]、增强消费者与品牌之间的联系[2]、提升消费者自我提升类产品购买意愿[3]、增加安全型产品购买倾向[4]。可见,以往营销领域关于社会拥挤的研究大多数从产品、品牌的角度出发探讨社会拥挤对消费者行为的影响。事实上广告也是与社会拥挤紧密联系的市场营销学变量,而关于社会拥挤与广告之间的关系却尚未受到太多关注。因此,本文将在对相关文献进行综述的基础上,通过实验法来验证社会拥挤与广告导向的交互作用对消费者产品态度的影响,并探讨这种影响间的解释机制,从而对社会拥挤的相关理论研究进行补充。

一、理论基础与研究假设

1. 广告导向

广告导向一般划分为两种类型,即抽象导向的广告和具体导向的广告[5-7]。抽象导向的广告强调消费者使用某种产品的价值所在以及使用该产品的最高目的,即主要强调“为什么”(why),通常侧重于整体评价,而弱化产品的相关细节;具体导向的广告则强调消费者如何通过使用该产品达到其所诉求的价值内容,即主要强调“如何”(how),通常侧重于刻画相关产品细节,而弱化产品的整体评价。以往研究表明,广告导向对消费者态度的影响取决于产品本身的属性和消费者的个人特质,如纪文波等的研究发现对于抽象导向的广告,当消费者采用抽象的思维去理解,其说服效果更好,从而使得消费者对产品表现出积极的态度[6];黄敏学等的研究发现广告导向和产品属性维度相匹配时,广告导向对消费者的产品态度产生更为积极的影响[7]。除了产品本身的属性和消费者个人特质外,广告与消费者产品态度的关系还受到情境因素的影响,如Kulkarni等的研究发现当消费者与他人的社会距离远时,积极框架的广告信息更有说服力,而当消费者与他人的社会距离近时,消极框架的广告信息更有说服力[8]。在现实营销实践中,广告一般投放在人流量比较大或者人群聚集的地方,人群聚集会导致社会拥挤,而社会拥挤作为广告领域重要的社会情境因素却尚未受到太多关注。

2. 社会拥挤与广告导向的交互作用

社会拥挤指的是由于单位面积人口密度大而导致个体感到受约束的体验状态,是个体对有限空间的主观体验,是一种主观感受[9]。社会拥挤会对消费者的心理和行为产生一系列影响,如社会拥挤造成消费者的控制感缺失和归属感缺失,使得消费者提高产品口碑分享意愿、增强与品牌之间的联系、购买自我提升类的产品等,通过这些补偿性消费行为来应对心理缺失[1-3],社会拥挤还激发个体的回避动机,进而使得消费者进行产品消费决策时,更加偏向于安全型产品[4],并降低对互动型拟人化产品的购买意愿[10]。以上研究主要关注营销学视域下社会拥挤对品牌、产品的影响,仍旧有一些重要的营销学变量可能受到社会拥挤的影响,如广告对消费者产品态度的说服力。

以往研究发现在社会拥挤的情境下,个体的回避动机被激发,从而使得个体采取具体的视角来解释环境中的物体,而在非拥挤的情境下,个体采取抽象的视角来解释环境中的物体[11]。另外,社会拥挤的情境下,人与人之间的物理距离很近。根据解释水平理论,个体的解释水平受到物理距离的影响,随着物理距离的增加,相对于具体化、情境化及低层次的解释水平,消费者将会采用更为抽象化、非情境化、高层次的解释水平来指导他们的想法和行为[12]。从认知资源的角度来讲,根据系统超载理论[13],在社会拥挤的情境下,消费者接触到太多的刺激,从而使得个体认知超载,太多刺激又会降低个体的集中注意力,从而阻碍认知资源的有效利用。认知资源的降低使得个体采取具体化、情境化以及低层次的水平来解释某项问题[14]。

无论从回避动机的视角,还是从物理距离和认知资源的视角,社会拥挤的情境下,个体都会采取具体的视角对社会环境中的产品信息进行加工;而在非拥挤的情境下,个体会采取抽象的视角对社会环境中的产品信息进行加工。对于抽象导向的广告(广告主要强调“why”),个体越采用抽象的视角来解释广告中的产品信息时,该类广告对个体的劝服效果越好,这是因为个体的抽象思维能够增强抽象导向广告的说服力。然而,对于具体导向的广告(广告主要强调“how”),个体越采用具体的视角来解释广告中的产品信息时,该类广告对个体的劝服效果越好,这是因为个体的具体思维能够增强具体导向广告的说服力[6]。由此可见,社会拥挤能够使得个体采用具体的视角来解释环境中的物体,相比于抽象导向的广告,具体导向的广告与社会拥挤的匹配度更高,从而使得消费者对广告中的产品表现出更为积极的态度。在非拥挤的情境下,个体采用抽象的视角来解释环境中的物体,相比于具体导向的广告,抽象导向的广告与非社会拥挤的匹配度更高,从而使得消费者对广告中的产品表现出积极的态度。因此,提出假设H1:社会拥挤和广告导向相匹配时,个体对广告中的产品表现出更为积极的态度。H1a:当个体处于社会拥挤的情境时,具体导向的广告使消费者表现出更为积极的产品态度。H1b:当个体处于非社会拥挤的情境时,抽象导向的广告使消费者表现出更为积极的产品态度。

3. 感知流畅性的中介作用

感知流畅性指的是个体对处理信息过程难易程度的一种主观感受,它会影响消费者的决策和判断[15]。如果消费者在决策过程中感觉正确,那么信息的说服力就会增大[16],在这种情况下,消费者会更加流畅地处理相关信息。众多文献已经发现,感知流畅会被决策者错误地归结为是由信息本身的说服力所造成的。然而许多研究都验证了消费者的这种错误归因,比如匹配效应[17-18]。正是匹配效应而不是信息本身的说服力使得消费者处理信息时感知到更多的流畅性。例如,Lee等的研究发现当个体的调节聚焦(促进vs.预防)与广告信息框架(获得vs.损失)相匹配时,个体体验到更多的感知流畅性,使得个体对当前消费事件产生“正确感 ”的体验[17]。杨晨等的研究也发现当数字信息精确性(精确vs.大概)和品牌标识形状(多角vs.圆润)相匹配时,会提高个体在加工产品信息时的感知流畅性[18]。个体的感知流畅性越高,消费者的行为和态度越积极,如对产品评价更高、对产品的熟悉度更高[6]。

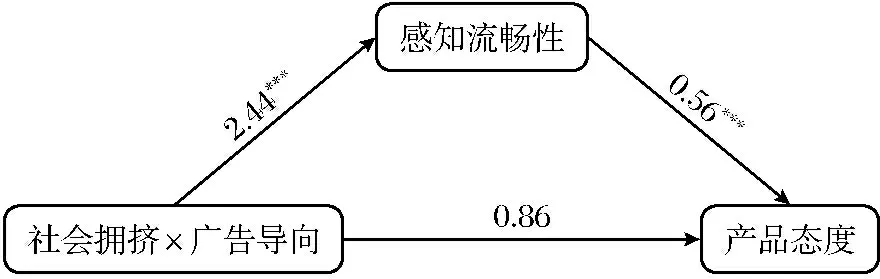

根据匹配效应,当消费者处理的信息产生匹配时,消费者感知到更多的流畅性。由此可见,在社会拥挤的情境下,消费者采用具体的视角处理环境中的事物,相比于抽象导向的广告,具体导向的广告与社会拥挤的匹配度更高;而在非社会拥挤的情境下,消费者采用抽象的视角处理环境中的事物,相比于具体导向的广告,抽象导向的广告与非社会拥挤的匹配度更好,匹配效应使得消费者处理信息时感知到更多的流畅性,从而使得消费者对广告中的产品表现出更为积极的态度。因此,提出假设H2:当社会拥挤与广告导向相匹配时,消费者在处理信息时感知到更高的流畅性,进而对产品表现出更为积极的态度,感知流畅性在匹配效应对消费者产品态度的影响中起着中介作用。

本研究的理论模型见图1。

图1 理论模型图

二、研究方法

1. 实验设计

本研究采用实验法来验证本文的理论模型,总共有两个实验。实验一共有4套问卷,采用2(社会拥挤:拥挤vs.非拥挤)×2(广告导向:抽象导向vs.具体导向)的组间实验设计,目的是验证社会拥挤和广告导向的交互作用对消费者产品态度的影响,即验证假设H1、H1a、H1b。实验二共有4套问卷,采用2(社会拥挤:拥挤vs.非拥挤)×2(广告导向:抽象导向vs.具体导向)的组间实验设计,目的是用真实的拥挤场景来验证社会拥挤和广告导向的交互作用对消费者产品态度的影响,以保证交互效应的稳健性,并且验证感知流畅性的中介效应,即验证假设H1、H1a、H1b、H2。另外,本研究共发放问卷244份(实验一132份,实验二112份)。

2. 变量测量

本研究共设计4个变量,分别是社会拥挤、广告导向、感知流畅性、产品态度。

(1) 社会拥挤操纵。实验一采用被试观看拥挤场景图片的方式来操纵社会拥挤[4],两张图片大小相同。拥挤组看到的是拥挤场景的图片(聚集了很多人),而非拥挤组看到的是非拥挤场景的图片(只有稀疏几个人)。实验二采用的是实验室实验,通过真实的拥挤场景来操纵社会拥挤[2,4],拥挤条件组和非拥挤条件组在相同大小的房间进行,在拥挤组,有22~31个被试,在非拥挤组,只有10~14个被试。

(2) 广告导向的材料。实验一采用房子作为广告导向中的刺激物,主要基于两点考虑:第一,从个人情感来说,每个人都希望拥有自己的居所,而一句俗语正好映衬了个人的居住情感“金窝银窝,不如自己的草窝”;第二,从经济因素来说,房屋需求属于消费者的刚性需求,比如结婚用房、学区房、家庭住房、投资用房等。广告导向的内容设计采用纪文波等[6]的实验材料。抽象导向广告的材料:广告标题是“为什么生活更美好” ,广告内容如“在这里,您可以享受思绪飞跃的自由;在这里,您可以领略与家人团聚的温馨”等。具体导向广告组的材料:广告标题是“如何使生活更美好”,广告内容如“成熟社区:毗邻大型超市、购物中心、医院、幼儿园、中小学校等;交通便利,距离地铁站和公交车站仅几步之遥”等。实验二采用手机作为广告中的刺激物,主要基于三点考虑:第一,智能手机在人们日常生活中发挥着越来越重要的作用,听歌、追剧、聊天、网购、叫外卖、玩游戏、移动支付都离不开手机;第二,中国的智能手机普及率达到68%,大约9亿中国人使用智能手机;第三,消费者选择手机比较谨慎,会对各种型号的手机进行比对,而手机广告中的产品信息会为消费者提供比对的渠道。广告导向的内容设计改编自黄敏学等[7]的实验材料。抽象导向的广告材料:广告标题是“COX手机,为何艺术不凡” ,广告内容如“停留刹那美好,捕捉灵感之美;由你随心阐释,赋予你无尽的创作空间”等。具体导向的广告材料:广告标题是“COX手机,如何艺术不凡”,广告内容如“搭载前后2 000万像素和4D预测追焦;智能识别22类标签和500多种场景”等。

(3) 感知流畅性的测量。采用的是Kim等[5]研究中的量表来测量感知流畅性,该问卷由3个题项构成,如“你在评价该COX手机的过程中,你认为该COX手机广告的整体感觉如何?”(Cronbach’sα=0.906),采用李克特七点评分。

(4) 产品态度问卷。采用Singh等[19]研究中的量表来测量产品态度,产品态度问卷由4个题项构成,如“请描述你对该产品的态度?”“请描述你对该产品的喜欢程度?”等。实验一将产品态度问卷中的产品改为房子(Cronbach’sα=0.901),实验二将产品态度问卷中的产品改为手机(Cronbach’sα=0.917),采用的是李克特七点评分。

三、结果分析

1. 实验一

实验一的目的是验证社会拥挤和广告导向的交互作用对消费者产品态度的影响,即验证假设H1、H1a、H1b。通过网络问卷发放132份问卷,其中拥挤情境下抽象导向广告组35份,拥挤情境下具体导向广告组36份,非拥挤情境下抽象广告组32份,非拥挤情境下具体广告组29份。男性为56人,女性为76人。被试的年龄区间为20~57岁,平均年龄为29.37岁。另外,在这些被试中,有36%的被试已经购买房屋,有24%的被试正在考虑购房,有19%的被试正在租房,有21%的被试选择其他(如住在父母家)。

(1) 操纵检验

在实验过程中,要求被试想象完图片中的情境后回答社会拥挤操纵检验题项“如果你置身于该情境中,你感知到的拥挤程度?”(1=一点也不拥挤,7=非常拥挤)。另外,要求被试完成广告导向的操纵材料后,回答两道关于广告导向操纵检验的题项“你在多大程度上认为上面的广告是抽象的?”“你在多大程度上认为上面的广告是具体的?”(1=一点也不,7=完全)。

首先,对社会拥挤进行操纵检验。采用双因素方差分析发现,拥挤组感知到的拥挤程度显著高于非拥挤组(M拥挤=5.51,M非拥挤=2.69,F(1,128)=79.06,p<0.001),广告导向的主效应以及交互效应不显著。

其次,对广告导向进行操纵检验。采用双因素方差分析发现,相比于具体广告导向组的被试,抽象广告导向组的被试认为广告更加抽象(M抽象=4.54,M具体=3.54,F(1,128)=10.04,p<0.01),相比于抽象广告导向组的被试,具体广告导向组的被试认为广告更加具体(M抽象=3.73,M具体=4.34,F(1,128)=3.93,p<0.05),社会拥挤的主效应以及交互效应均不显著。

(2) 假设检验

采用双因素方差分析来检验社会拥挤、广告导向对产品态度的影响,结果发现社会拥挤的主效应不显著(M拥挤=4.40,M非拥挤=4.10,F(1,128)=1.68,p>0.05),广告导向的主效应不显著(M抽象=4.37,M具体=4.13,F(1,128)=1.07,p>0.05),社会拥挤与广告导向的交互效应显著(F(1,128)=21.18,p<0.001),假设H1成立。为了验证假设H1a、H1b,本文使用SPSS 24.0软件的Syntax语句进行简单效应检验,结果表明,在社会拥挤的条件下,具体导向的广告比抽象广告使个体表现出更为积极的产品态度(M具体=5.04,M抽象=3.75,F(1,128)=17.32,p<0.001),在非拥挤的条件下,抽象导向的广告比具体导向的广告使个体表现出更为积极的产品态度(M具体=3.69,M抽象=4.51,F(1,128)=5.69,p<0.05),假设H1a、H1b得到验证。具体的交互效应如图2所示。

图2 交互效应示意图

(3) 讨论

实验一验证了社会拥挤与广告导向的交互作用对产品态度的影响,即当个体处于社会拥挤的情境时,具体导向的广告比抽象导向的广告使个体表现出更为积极的产品态度;当个体处于非拥挤的情境时,抽象导向的广告比具体导向的广告使个体表现出更为积极的产品态度。但是实验一还有以下两个问题值得探讨:第一,相比于真实的拥挤场景,采用看图片场景操纵社会拥挤的方式具有个体沉浸度比较低的缺点,进而使得个体无法联想到真实的拥挤场景,实验二将采用真实的拥挤场景来操纵社会拥挤;第二,实验一并未探讨社会拥挤与广告导向的交互作用对产品态度影响的中介机制,实验二将验证感知流畅性的中介作用。

2. 实验二

实验二的目的是用真实的社会拥挤场景来验证社会拥挤和广告导向的交互作用对产品态度的影响,以保证交互效应的稳健性,并且探讨其中介作用机制,即验证假设H1、H1a、H1b、H2。招募112名东北某大学的大学生作为实验的被试,共发放问卷112份,其中拥挤情境下抽象导向广告组31份,拥挤情境下具体导向广告组22份,非拥挤情境下抽象导向广告组25份,非拥挤情境下具体导向广告组34份。男性为46人,女性为66人。被试的年龄区间为19~24岁,平均年龄为21.96岁。

(1) 操纵检验

在实验过程中,要求被试完成广告导向的操纵材料后,回答两道关于广告导向操纵检验的题项“你在多大程度上认为上面的广告是抽象的?”“你在多大程度上认为上面的广告是具体的?”(1=一点也不,7=完全)。最后完成所有题项测量后,回答关于社会拥挤操纵检验的题项“你感知到这个房间的拥挤程度”(1=一点也不拥挤,7=非常拥挤)。

首先,对社会拥挤进行操纵检验。采用双因素方差分析发现,拥挤组感知到的拥挤程度显著高于非拥挤组(M拥挤=4.49,M非拥挤=2.96,F(1,108)=17.92,p<0.001),广告导向的主效应以及交互效应均不显著。

其次,对广告导向进行操纵检验。采用双因素方差分析发现,相比于具体导向广告组的被试,抽象导向广告组的被试认为广告更加抽象(M抽象=4.13,M具体=3.35,F(1,108)=5.09,p<0.05),相比于抽象导向广告组的被试,具体导向广告组的被试认为广告更加具体(M抽象=3.49,M具体=4.24,F(1,108)=6.38,p<0.05),社会拥挤的主效应以及交互效应均不显著。

(2) 假设检验

首先,采用双因素方差分析来检验社会拥挤、广告导向对产品态度的影响。结果发现社会拥挤的主效应不显著(M拥挤=3.96,M非拥挤=3.68,F(1,108)=1.13,p>0.05),广告导向的主效应不显著(M抽象=3.64,M具体=4.00,F(1,108)=1.82,p>0.05),社会拥挤与广告导向的交互效应显著(F(1,108)=17.26,p<0.001),假设H1成立。使用SPSS 24.0 软件的Syntax语句进行简单效应检验,数据结果表明,在社会拥挤的条件下,具体导向的广告比抽象导向的广告使个体表现出更为积极的产品态度(M具体=4.69,M抽象=3.23,F(1,108)=13.35,p<0.001),在非拥挤的条件下,抽象导向的广告比具体导向的广告使个体表现出更为积极的产品态度(M具体=3.30,M抽象=4.05,F(1,108)=4.49,p<0.05),假设H1a、H1b得到验证。具体的效应如图3所示。

图3 交互效应示意图

其次,检验社会拥挤、广告导向对感知流畅性的影响。通过双因素方差分析检验社会拥挤与广告导向的交互作用对感知流畅性的影响,结果表明社会拥挤与广告导向对被试的感知流畅性具有显著的交互作用(F(1,108)=15.99,p<0.001)。使用SPSS 24.0 软件的Syntax语句进行简单效应检验,结果表明,处于社会拥挤条件下,具体导向的广告比抽象广告使个体表现出更高的感知流畅性(M具体=4.88,M抽象=3.40,F(1,108)=9.76,p<0.01)。处于非拥挤条件下,抽象导向的广告比具体导向的广告使个体表现出更高的感知流畅性(M具体=3.14,M抽象=4.09,F(1,108)=5.94,p<0.05)。

最后,检验感知流畅性的中介作用。使用Hayes[20]的Bootstrap有调节的中介效应检验模型来检验感知流畅性的中介作用。社会拥挤、广告导向作为自变量,感知流畅性作为中介变量,产品态度作为因变量。结果表明感知流畅性(95% CI: [0.68, 2.19])的间接效应显著,这意味者社会拥挤通过感知流畅性影响产品态度的间接影响受到广告导向的调节。进一步对数据进行分析发现,在社会拥挤的条件下,相比于抽象导向的广告,被试对具体导向的广告感知更高的流畅性,从而对产品表现出积极的态度(95% CI: [0.40, 1.42])。在非拥挤的条件下,相比于具体导向的广告,被试对抽象导向的广告感知更高的流畅性,从而对广告中的产品表现出积极的态度(95% CI: [0.03, 1.03]),假设H2成立。具体的中介效应如图4所示。

注: ***代表变量在0.001水平上显著。图4 感知流畅性的中介效应

四、结论与讨论

1. 研究结论

本研究通过两个实验检验了社会拥挤与广告导向的交互作用对产品态度的影响,并且检验了感知流畅性的中介作用,得出以下结论:社会拥挤和广告导向相匹配时,个体对广告中的产品表现出更为积极的态度,具体来说,当个体处于社会拥挤的情境时,具体导向的广告比抽象广告使消费者表现出更为积极的产品态度,当个体处于非社会拥挤的情境时,抽象导向的广告比具体导向的广告使消费者表现出更为积极的产品态度;感知流畅性在社会拥挤与广告导向的交互作用对消费者产品态度的影响中起到中介作用。

2. 理论贡献

本文的理论创新主要有以下三个方面。①揭示了影响广告导向对消费者说服力的重要前因变量,以往研究过多地从产品本身、消费者个人特质来研究广告导向对消费者说服力的影响[6-7],而本文从社会情境的角度出发来探讨社会拥挤如何影响广告导向对消费者产品态度的说服力,相比于产品本身和消费者个人特质来说,消费者所处的社会情境是不断变化的,因此从社会拥挤的角度出发将为广告导向对消费者说服力的研究进行理论补充。②探索了社会拥挤与广告导向之间的关系,以往关于社会拥挤对消费者行为的研究大部分集中在产品、品牌,除了产品本身和品牌之外,广告也是消费者关注的重点,它是消费者了解产品或者品牌的重要渠道,同时社会拥挤又是消费者日常购物中经常遇到的一种现象,而关于社会拥挤与广告导向的关系却很少有人进行研究,本研究将为社会拥挤的相关研究提供理论价值。③证实了社会拥挤与广告导向之间的匹配效应,以往研究发现相比于抽象导向的广告,具体导向的广告对消费者的劝服影响更大[6],本文证实了社会拥挤与广告导向之间的匹配效应,即社会拥挤的情境下,具体导向的广告比抽象广告使消费者表现出更为积极的产品态度,而非拥挤的情境下,抽象导向的广告比具体导向的广告使消费者表现出更为积极的产品态度,从而为匹配效应相关研究提供理论支持。

3. 实践意义

本研究对企业的实践价值主要表现在以下三个方面。①企业应根据广告投放地点的拥挤程度投放不同广告,根据本文的研究结果,在拥挤情境下,具体导向的广告对消费者的劝服效果更好,而在非拥挤的情境下,抽象导向的广告对消费者的劝服效果更好,因此企业在拥挤的地方如旅游景点、地铁站、火车站、公交车站、商业中心地带,应投放具体导向的广告,而在非拥挤的地方如非商业中心地带、公园、高速公路、高档社区、高档品牌店应投放抽象导向的广告。②企业在对商店内广告进行设计时,应根据商店的不同类型设计不同的广告,对于大众品牌商店,客流量比较大,特别是在周末和节假日的时候拥挤现象比较严重,为了提高消费者对产品的认知,应设计具体导向的广告对产品进行宣传。在淡季,应通过广告宣传屏来营造一种拥挤的情境,如广告中的人非常拥挤,从而激发消费者的具体导向思维,正好与具体导向的广告相匹配,这样最大化其宣传效果。而对于奢侈品店而言,商店一般处于非拥挤状态,为了提高消费者对产品的积极态度,应设计抽象导向的广告在商店内进行宣传。但是在一些节假日,奢侈品商店人流量也比较大,可以通过分割区域、限流或者通过广告宣传的滚动屏营造一种非拥挤的情境,消费者通过观看广告滚动屏会想象自己处于非拥挤的情境,与抽象导向的广告相匹配,这样才能最大化奢侈店的利益。③销售人员也应该根据环境及时调整营销策略,在商店拥挤的情境下,销售员应将销售重点放在如何通过使用该产品达到其所诉求的价值内容,尽可能地描述该产品的细节,即产品的具体方面,而在非拥挤的情境,销售员应将销售重点放在使用这款产品价值以及使用该产品所达到的最高目的,尽可能地描述该产品的整体效果,即产品的抽象方面。