琼州海峡南岸海滩剖面动态变化特征分析

2021-11-19胡泰桓李志强朱士兵陈瑞峰李高聪曾春华张会领

胡泰桓,李志强,2*,朱士兵,陈瑞峰,李高聪,曾春华,张会领

(1.广东海洋大学电子与信息工程学院,广东 湛江 524088;2.南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)南海资源大数据中心,广东 湛江 524000; 3.广东海洋大学海洋工程学院,广东 湛江 524088)

海滩地形变化是复杂的地形动力过程作用的结果,包含着诸多的时间和空间尺度特征信息。其中时间尺度包括小时、天、月、风暴、季节、年等[1-2]。揭示这些变化特征对于海岸工程建设和海滩管理具有十分重要的意义。受到水动力与泥沙输运、地形变化关系、非线性和不确定性的限制,基于现场高精度的时空观测数据,通过数据驱动模型来探讨海滩地形变化的内在特征仍是海滩过程研究的主要手段之一[3]。经验正交函数(Empirical Orthogonal Function, EOF)是用来分析海滩变化模态最经常使用的数据驱动模型。Winant等(1975)最早将EOF分析方法引入到海滩剖面变化研究中[4],随后得到广泛的应用[5-11]。本研究将利用EOF分析方法,对琼州海峡南岸的铺前湾、海口湾、澄迈湾海滩剖面季节变化特征进行分析。

琼州海峡沿岸很多岸段都处于严重侵蚀过程中,年侵蚀后退量可达数米[12]。目前,对琼州海峡岸滩过程开展的研究主要集中在琼州海峡南岸南渡江三角洲及海口湾之间泥沙转运和岸滩演变的大尺度过程[13-18],较少有文章对琼州海峡南岸海滩演变做整体性调查研究。近几年来,铺前湾和海口湾先后进行了人工岛(如意岛、明珠岛)的建设,海湾岸滩演变势必受到人工岛遮蔽效应[19-20]的影响。通过系统的地貌动力观测,揭示琼州海峡南岸各海滩因地质背景、动力条件、泥沙供给和人类活动影响下的地形演变差异,可为当地海岸的保护与开发提供重要理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域

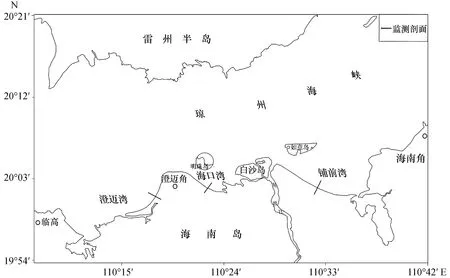

琼州海峡地处海南岛与雷州半岛之间,海峡南岸东起海南角临南海北部,西至临高角接北部湾。琼州海峡南侧沿岸分布向峡内伸突的岬角,将沿岸分割成3个大型弧形海湾:铺前湾、海口湾和澄迈湾(图1)。琼州海峡沿岸自东向西潮汐类型分别为不正规半日潮、不正规全日潮和正规全日潮3种。潮差沿程变化大,东段平均潮差为0.80~1.10 m,西段平均潮差为1.50 m,西部临高县马袅港最大潮差达4.56 m[21]。对琼州海峡南岸2018年潮汐数据进行统计结果表明(表1),铺前湾年平均潮差为0.83 m,海口湾年平均潮差为1.19 m,澄迈湾年平均潮差为1.47 m。受海域开敞性差异影响,琼州海峡西部平均波高为0.60 m,中部为0.40 m,东部为0.90 m。受季风影响波浪条件变化具有显著的季节性。

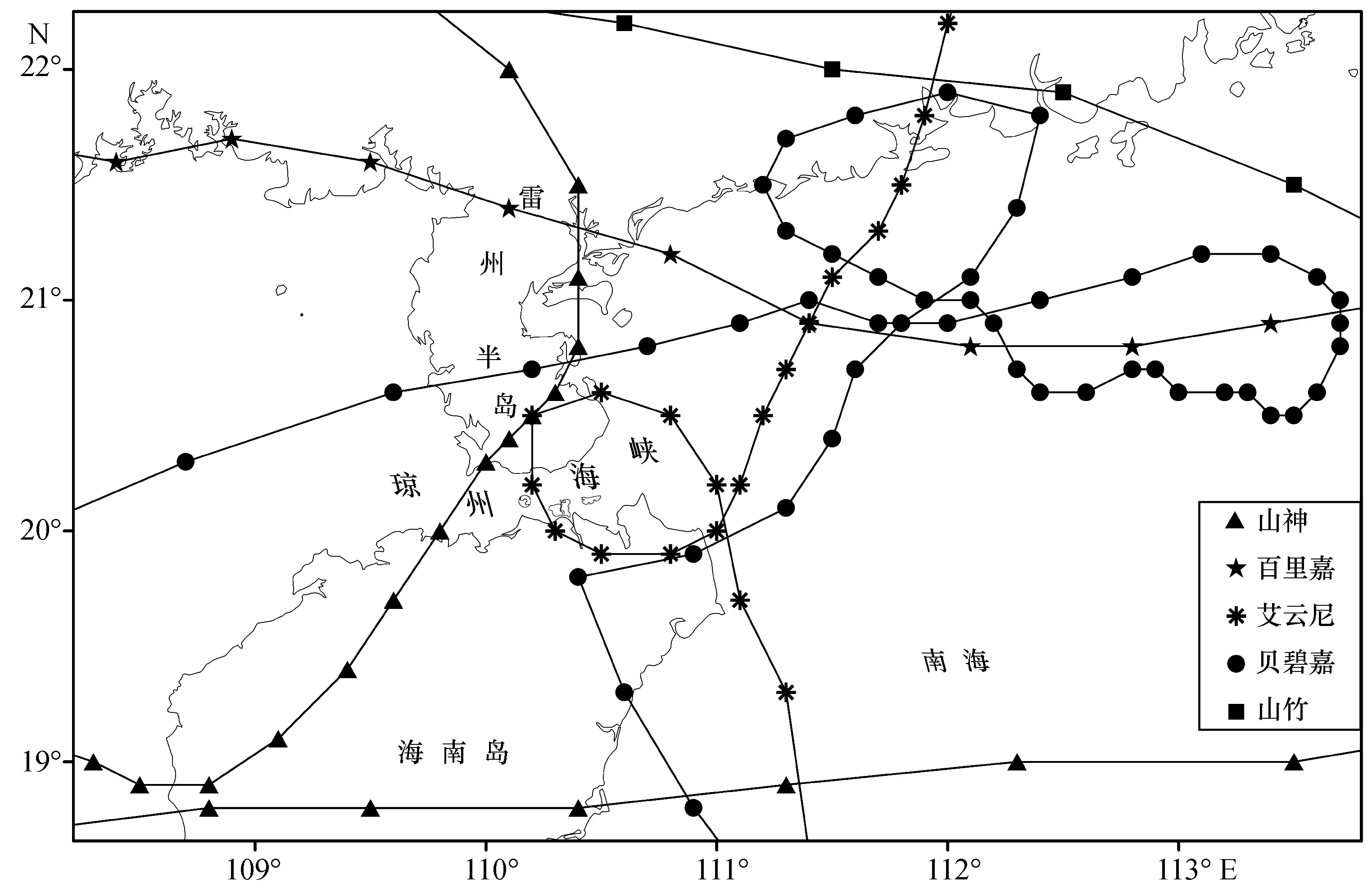

图1 研究区域及海滩剖面位置图

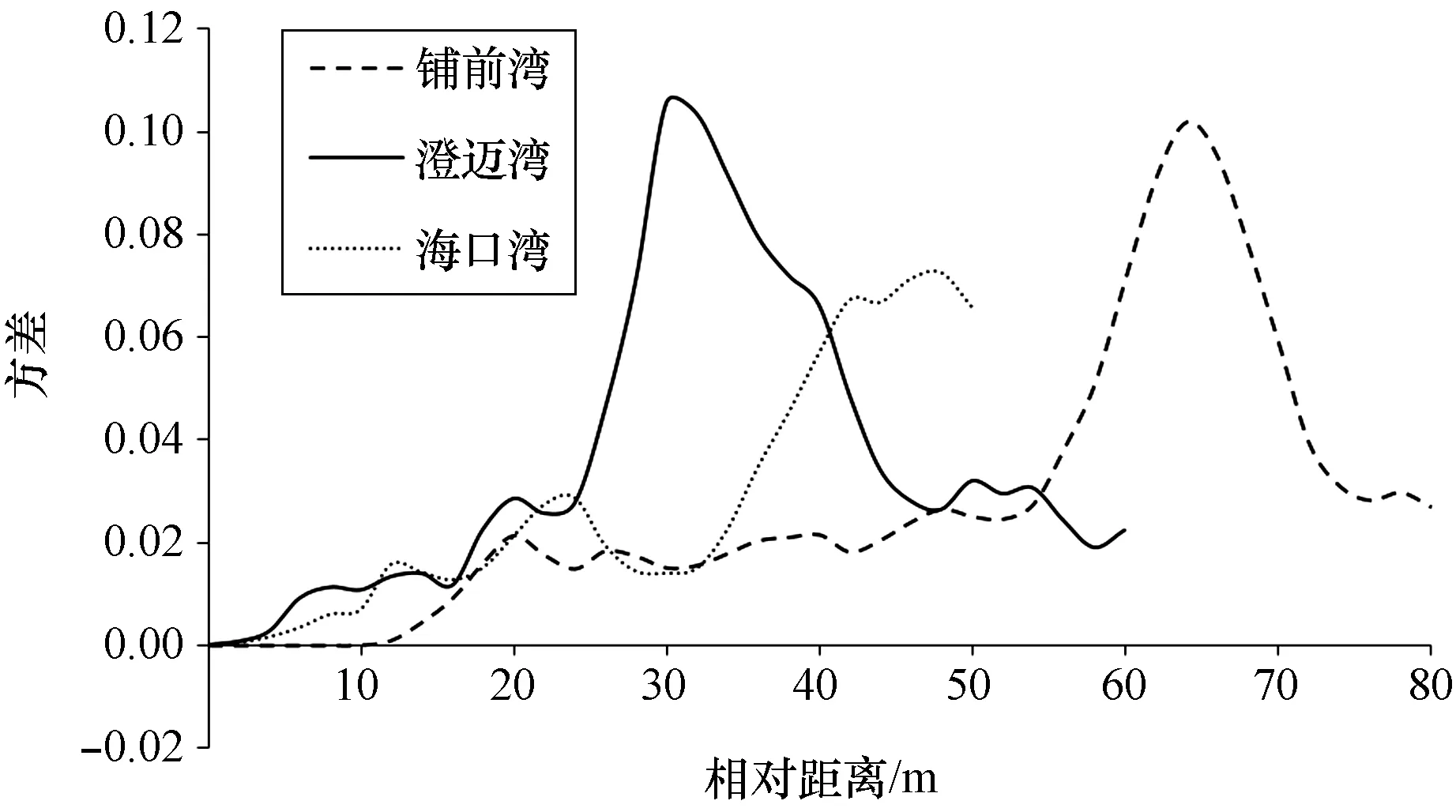

表1 琼州海峡南岸各海湾平均潮差统计结果

琼州海峡夏季以南向和东南向风为主,秋季风向变动不定,冬季以东向风和东北向风为主,春季以东向风为主。琼州海峡还是热带风暴作用频繁的地带,年平均风暴影响次数约为4~5次,最大风暴增水接近2.50 m,同时还受到冬季冷空气大浪的影响。琼州海峡南岸波浪主要受风场控制,夏季以南向风浪为主,冬季以东北和东北偏东向波浪为主,当有风暴潮侵袭时,浪向适风暴潮路径而定[21]。

海域内人工岛的建设对临近海湾区域地形造成重大改变,其临近海湾部分岸段海滩冲於变化状态并不一致。海口湾波影区岸段海滩发生淤积,临近波影区的非波影区岸段海滩侵蚀加重[19]。铺前湾以淤积为主,受人工岛影响,海湾西南和东北两侧岸段海滩加速冲刷,南部岸段海滩淤积得到加强[20]。1994—2004年卫星影像分析结果,澄迈湾岸段海滩处于一个稳定的状态[22],2004年至今澄迈湾无大型开发活动,海湾海滩仍保持着动态平衡状态。

1.2 数据处理与分析方法

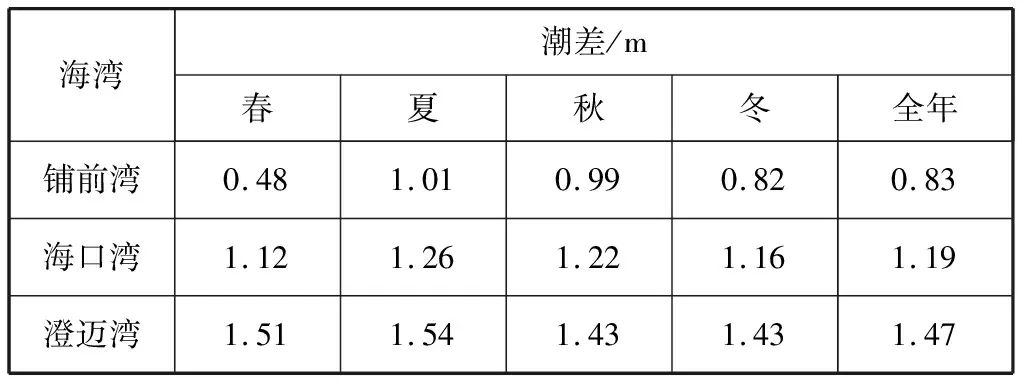

1.2.1 数据获取和预处理 现场观测时间为2018年4月至2019年3月。观测地点分别位于铺前湾西侧桂林洋海滩、海口湾西侧假日海滩和澄迈湾东水港海滩。每个海滩垂岸方向布设1条观测剖面。观测频率为每半个月1次,共获取3个站位1年的剖面数据(图2)。测量仪器采用南方测绘全站仪,期间不进行仪器更换,每次测量前检查仪器设置和测量标杆磨损情况。测量后侧基点位于后滨树林或硬化道路,向海测量至涉水可测最深处。测量间隔一般为5 m,对地形变化复杂区段进行加密测量,以获得更详尽的海滩地形信息。

为了数据的统一及进一步处理,根据海滩宽度,铺前湾、海口湾和澄迈湾分别选取距离观测基点80、50、60 m海滩剖面部分进行分析(图2),对于个别测距较短的剖面采用线性插值法外延至控制长度距离。然后将各海滩剖面以2 m间隔进行线性插值,从而得到1个时间和空间距离组成的时空参数矩阵,然后对矩阵进行EOF分解。

图2 琼州海峡南岸各海湾海滩剖面变化

1.2.2 EOF分解 EOF分解最初用于大气气象数据处理,现已成为气象、海洋和地理研究的常用数据处理手段。在海滩剖面变化研究中,EOF功能是从海滩实测时空数据构成的变量场中识别出主要的相互正交的空间分布型,从而降低资料的维度,更好地描述海滩剖面时空变化过程的主要特征。海滩高程变化的随机向量场正交分解[23]如下:

(1)

式(1)中:Ht是m个空间点n次观测值构成的随机向量场,则Ht,t=1,2,……n是m维空间中的n个向量。Vk是m维向量,是空间型,不随时间变化;相互正交,各自归一,Vk为基向量。Tk(t)是空间向量Vk在表示向量场Ht中的权重系数,或者说向量场Ht在空间向量Vk上的投影,Tk(t)的行向量是时间系数序列,相互正交,各自的方差等于对应的特征值,方差是自大到小排列的。εk是用k个基向量表达向量场Ht的剩余误差向量。

2 结果与讨论

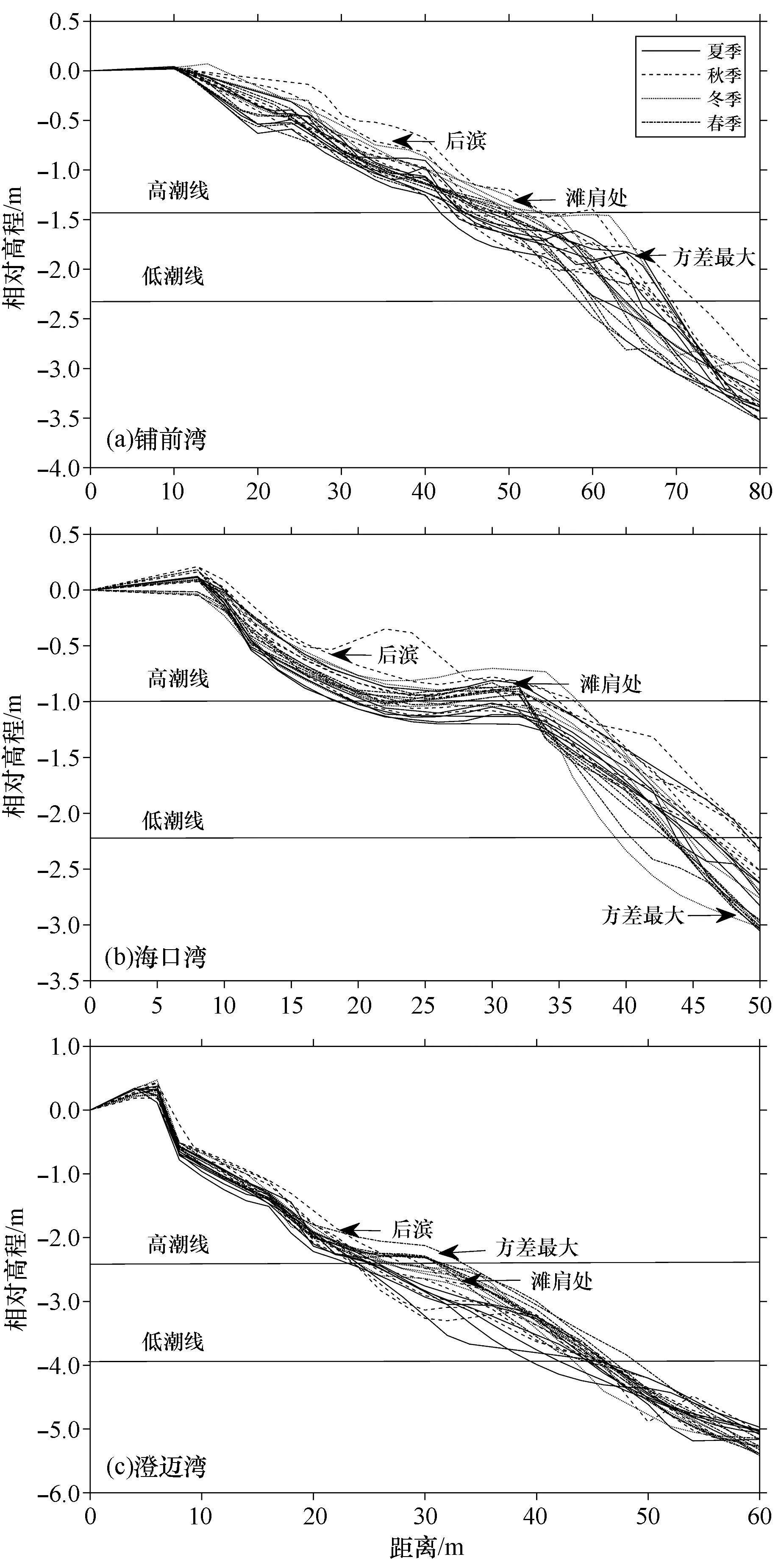

2.1 剖面变化方差

数据的方差可以反映数据的分散性,对海滩地形的变化来说则对应地形变化的剧烈程度。计算3个海滩剖面上各点方差(图3),可以看到,海滩变化剧烈程度的位置并不一致。铺前湾海滩剖面在64 m处方差取得最大值0.10,表明潮间带偏下的部位海滩剖面变化最剧烈。海口湾海滩剖面在48 m处方差取得最大值0.07,表明潮下带剖面活动最为频繁,泥沙运动最为活跃。澄迈湾海滩剖面在30 m处方差取得最大值0.11,表明该海湾海滩滩肩处剖面变化最大,反映了冲流引起的泥沙输运导致滩肩形成和消亡是海滩剖面的主要变化过程。这种变化剧烈程度的不同,是海湾潮差和波浪作用剖面位置不同的结果。对于琼州海峡东部来说,潮差明显地小于西部,波浪作用基面较低。海口湾波浪最小,所以剖面变化剧烈部位最低。铺前湾则因为波浪较大,冲流作用的范围更大,所以变化剧烈的部位稍高于海口湾。潮差大的澄迈湾,在高潮位时,波浪能量衰减比例较小,此时正作用于滩肩。

图3 琼州海峡南岸各海湾海滩剖面各点高程变化方差

2.2 EOF分析结果

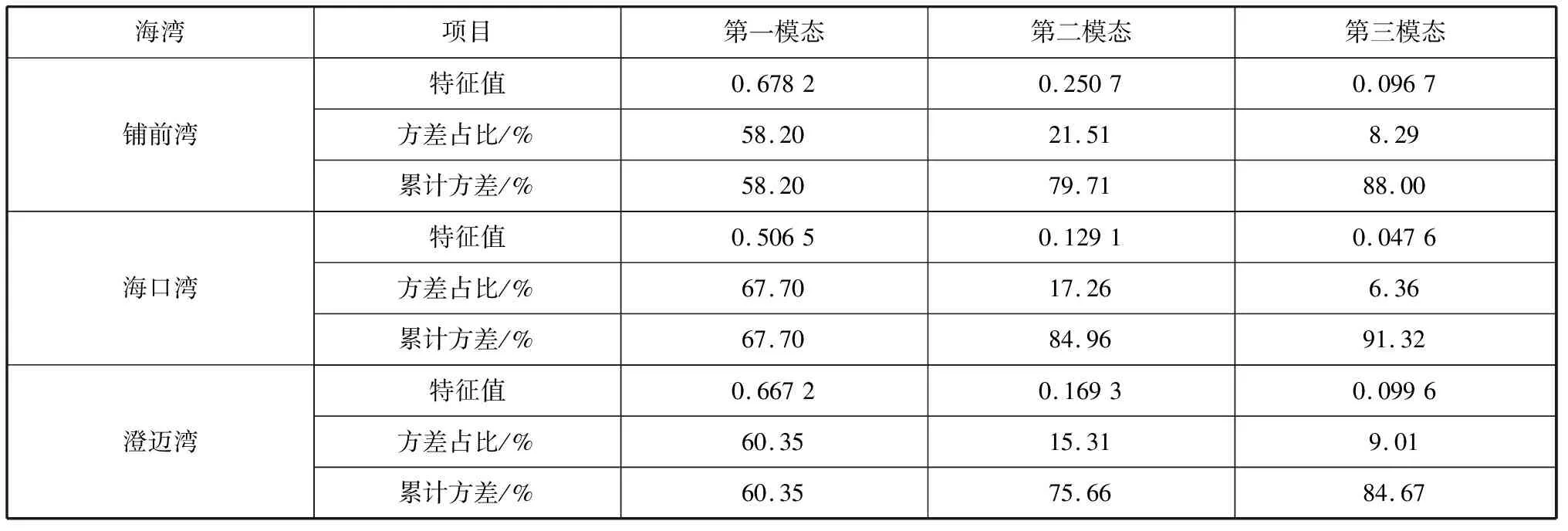

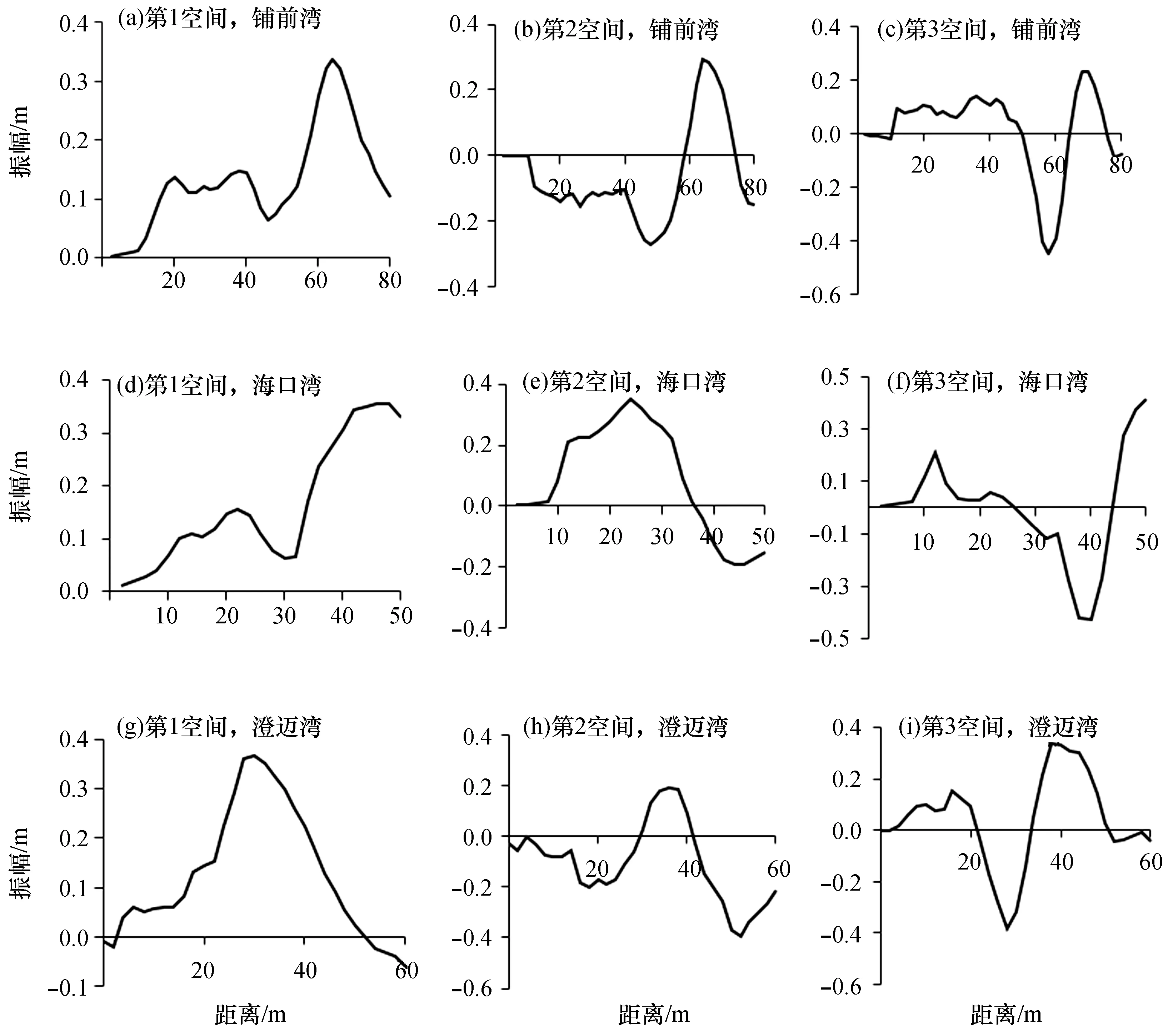

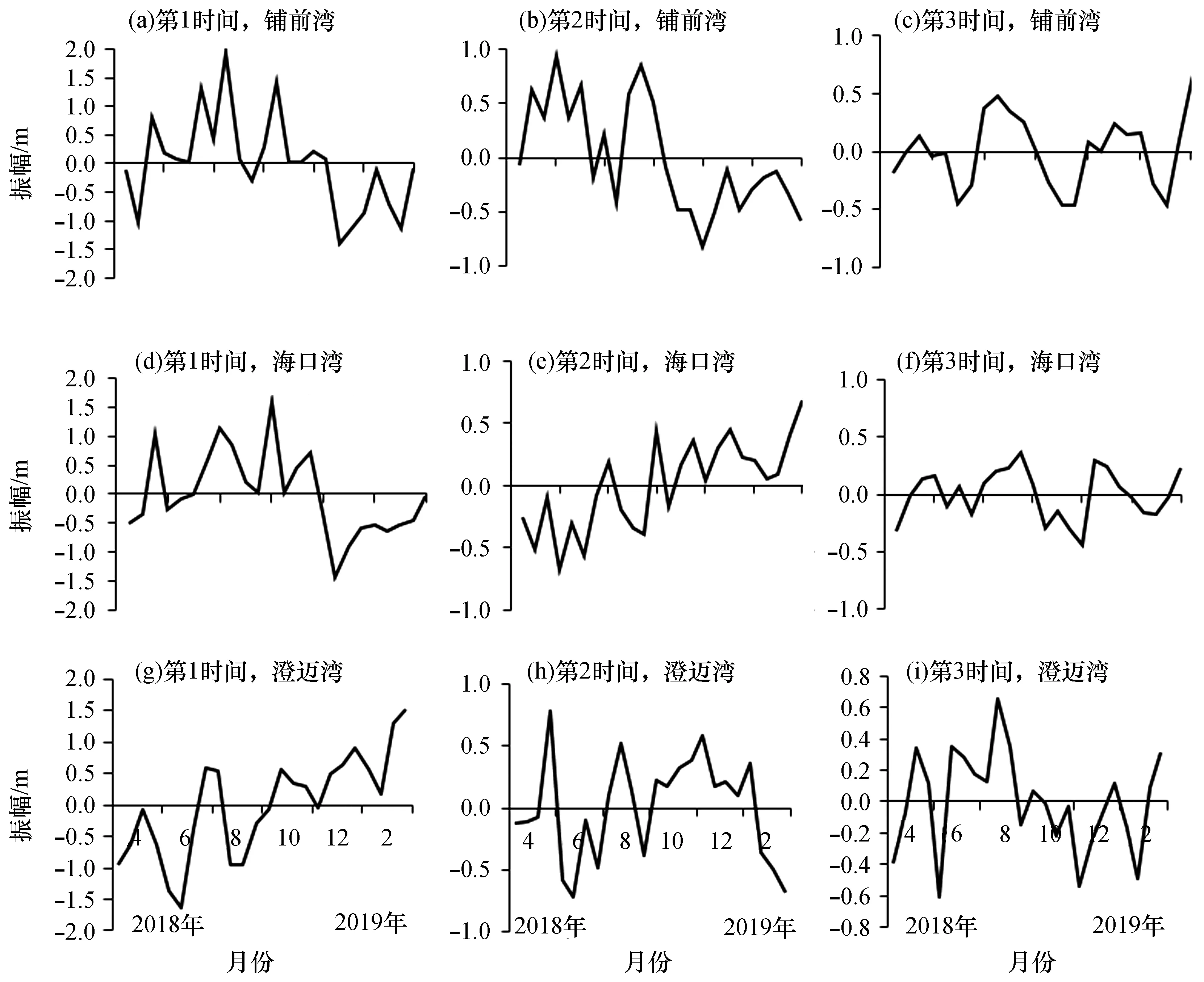

对琼州海峡南岸的铺前湾、海口湾和澄迈湾1 a的海滩剖面观测数据矩阵用EOF进行分解,结果显示各海滩的前3个模态特征值累计方差分别达到88.00%、91.32%、84.67%,均已接近或超过85%(表2)。前3个模态充分代表研究区域3个海湾海滩剖面演变的时间和空间变化的主要过程。空间模态函数的最大值表示该区域最大变化点,而零点表示的是动态平衡地带,是侵蚀和淤积的转换点(图4)。在海滩剖面的空间函数图上,当零点左侧函数小于零、右侧函数大于零则表示泥沙向海迁移;反之,则向陆(图5)。时间模态函数的最大值表示海滩地貌变化最大出现的时间。函数零点表示研究区域海滩剖面沉积物相对于海洋水下部分做向海或向陆迁移。

表2 琼州海峡南岸各海湾海滩主要模态

图4 琼州海峡南岸各海湾海滩主要空间模态

图5 琼州海峡南岸各海湾海滩主要时间模态

2.2.1 第一模态分析 琼州海峡南岸3个海滩第一模态方差占比依次为58.20%、67.70%、60.35%,代表最重要的海滩地形动力过程。空间模态函数整体大于零,反映出海峡南岸海滩地貌演变呈现淤积形态[图4(a)、(d)、(g)]。铺前湾、海口湾以低潮带剖面变化为主要特征,澄迈湾以后滨前缘剖面地形变化为主要特征。其中铺前湾、海口湾的空间模态分别在46~50、30~32 m滩肩处曲线上升趋势中出现一个下凹,说明此处泥沙在上冲流裹挟下跃过滩肩位置向后滨区域淤积。第一时间模态在2018年5月至2018年10月基本为正值,而后基本为负值[图5(a)、(d)]。地貌意义上该模态是一个以夏秋冬春为周期的变化模态,海湾海滩地貌整体呈现淤积形态,但在冬、春季节呈现一定的侵蚀形态。

夏、秋季节,琼州海峡波浪以南海传入的东南向涌浪为主。冬季由于铺前湾海湾向东北开敞,受到东北向风浪的作用,但是由于北侧雷州半岛的遮蔽,海区风区长度有限,风浪的强度较低,以及人工岛对域内流场的影响,因此海滩以淤积为主。该模态是由于波浪季节性变化引起的海滩淤积模态。海口湾海湾湾口朝北,夏、秋季受以东北向为主涌浪影响,但受湾内人工岛影响波浪发生折射或绕射,处于人工岛波影区的假日海滩泥沙向岸搬运、淤积,冬、春季受东侧岬角遮蔽,东北偏东向波浪作用减弱,全年海滩淤积也大于侵蚀。澄迈湾海湾向西北北部湾开敞,时间模态两个正峰值出现在春季的1月和3月。根据统计,澄迈湾春季以东北风向浪为主,海湾受东北向风浪影响澄迈角表层砂质沿岸流向西南输送,夏、秋季主要受到北部湾及海南岛西侧南海传入的西北偏北和北向波浪作用,沿岸来沙减弱,湾内泥沙含量冬季涨潮期大于夏季落潮期,最终澄迈湾则呈现相反的冬春淤-夏秋冲的季节特征。此模态下海滩剖面的动态变化主要受控于区域地形影响。

2.2.2 第二模态分析 第二模态的方差占比分别为21.51%、17.26%、15.31%,是次重要海滩地形动力过程。

铺前湾空间函数分别在58 m(泥沙向海)和74 m(泥沙向陆)处出现零点,尤其在66 m潮间带部分剖面泥沙堆积明显,破波带位置形成沟槽,平均海面至后滨海滩以侵蚀为主,潮下带60~70 m区域形成沙坝[图4(b)]。时间函数夏、秋季分别取得两个明显的峰区[图5(b)],振幅均值较大,反应在6—9月份为台风高发时间,一个台风消散距下一个台风生成期间涌浪加强,泥沙向岸形成涌浪剖面;同时,潮差统计结果(表1)表明铺前湾夏、秋季潮差大小(夏季为1.01 m,秋季为0.99 m)与冬、春季潮差(冬季为0.82 m,春季为0.48 m)差异较大。野外现场观测和实测剖面高程数据(图3)也表明,琼州海峡南岸海滩地貌存在季节性沙坝,夏、秋季出现,冬、春季消散。

海口湾空间函数在37 m(泥沙向陆)处出现零点,即在潮下带区域出现侵蚀,呈现泥沙向岸方向移动的趋势,高潮带以上部分函数振幅最大,模态以高潮带至上冲流作用区域剖面变化为主要特征[图4(e)]。对比其他两个海湾,海口湾潮差季节无明显差异,潮差也不是最大区域,从时间模态图可以看出,时间点之间最大振幅变动不超过0.9,夏、秋季振幅无明显拉升或骤降,最大振幅为0.4,最小振幅为-0.7,受台风影响程度有限;时间模态横坐标前部点与点之间做上下起伏周期活动明显,与该点潮汐半月周期特征高度吻合[图5(e)]。因此,此模态揭示了潮汐周期变化对海口湾海滩剖面季节性演变的调制作用。

澄迈湾空间模态表现出潮间带淤积,潮上带和潮下带侵蚀特征[图4(h)]。潮下带水下部分发生侵蚀,加剧了澄迈湾海滩破波带以下剖面坡度变陡的现状。此模态下受波向影响较大,表现在7—9月份风暴潮过境后,澄迈湾30~40 m潮间带位置附近也会形成沙坝,进入10月份即冬季开始消散,海滩地貌开始恢复。时间模态函数仅在5月26日取得一个显著的上峰值后,6月9日立刻取得一个显著的下峰值[图5(h)],振幅变动较大(接近1.4),反应在6月初台风“艾云尼”过境后在琼州海峡西部形成西北向波浪,与澄迈湾岸滩相垂直,使得湾口海滩朝向西北的澄迈湾潮下带剖面发生侵蚀,泥沙向岸或沿岸方向移动。其余时间振幅均值较小,变动较弱,台风影响有限。

2.2.3 第三模态分析 第三模态方差占比较小,铺前湾空间函数分别在50 m(泥沙向陆)、64 m(泥沙向海)、76 m(泥沙向陆)处出现零点,海口湾分别在26 m(泥沙向陆)、44 m(泥沙向海)处出现零点,澄迈湾分别在23 m(泥沙向陆)、35 m(泥沙向海)、53 m(泥沙向陆)处出现零点[(图4(c)、(f)、(i))],与前两个空间模态相比零点明显增多。该模态空间函数曲线在潮间带区域存在一个明显的波状起伏变化,可解释为沉积物在滩面上呈波纹状迁移变动过程。野外下海测量也发现,潮间带和潮下带区域水下海滩多呈现波纹状。时间模态整体对应四个季节周期做上下起伏,函数无显著的峰值,说明动力过程变化比较缓和[图5(c)、(f)、(i))]。因此该模态是以月周期的潮位变化引起波浪作用范围的差异,导致沉积物在滩面上呈波状迁移。

2.3 讨论

海滩地形变化是海滩近岸动力和海滩背景共同作用的结果。琼州海峡沿岸岬角多,地形复杂,沿岸潮差变化大,使得沿岸海滩变化过程变得更为复杂。造成这种差异的原因与入射波向、岬角遮蔽程度、泥沙来源、海湾和海滩开口方向等有关。

2.3.1 琼州海峡南岸海滩动态变化及主控因素分析 冰后期,海滩的外海来沙已经极少,主要泥沙来源是河流及沿岸输沙。铺前湾、海口湾以南渡江来沙及沿岸输沙为主。铺前湾受琼州海峡东部自北而南的沿岸流和逆时针环流的共同作用,海湾成为峡内潮流裹挟泥沙淤积聚集中心,外海如意岛建设改变了区域地貌,对湾内西侧海滩形成遮蔽,加速湾内南侧岸线海滩泥沙堆积速度,地貌演变呈现淤积形态[19,24]。海口湾东侧南渡江三角洲曾是海口湾西侧泥沙的主要来源。1969年后,南渡江建库筑坝入海泥沙减少,造成沿岸海滩侵蚀,其中东部海湾海滩已被人工破坏,随着外海南海明珠岛建设形成新的海湾地形遮蔽,海湾西侧海域泥沙得到补充又开始淤积[17,20]。同时,铺前湾和海口湾6、7月份盛行西南季风,但受东北涌浪影响较大,常向浪为东北向来浪[25],夏、秋季虽受风暴潮影响,但风暴潮作用比较轻,由于岸线朝向,以南向浪为主的夏季波浪对铺前湾和海口湾影响较小,波浪动力较弱,海滩向反射型发育,导致海滩淤积。冬、春季盛行东北和东北偏东向波浪,海湾海滩侵蚀,季节性特征明显。但受东部岬角和北部雷州半岛的遮蔽,部分波浪发生绕射,湾内波浪减弱,以及人工岛建设对域内流场的改变加强了南部岸段海滩的淤积,综合对海滩造成的侵蚀能力有限。因此,这两个海滩在2018年4月至2019年3月期间整体表现为淤积特征。澄迈湾泥沙主要来源于澄迈角,夏、秋季主要受到北部湾及海南岛西侧南海传入的西北偏北和北向波浪作用[26],沿岸来沙减弱,冬、春季受东北向波浪影响,东侧岬角沉积物沿岸输送,海滩淤积。目前海湾的大型人类活动较少,海滩的季节性侵蚀淤积主要是盛行波浪变化的结果。

随着海南经济的快速发展,对海岸带资源的开发也变得更加频繁,其中人工岛建设为影响海滩变化的重要因素之一。目前,铺前湾和海口湾内分别建有大型人工岛如意岛和明珠岛。这些人工岛的建设将使得附近海湾的遮蔽程度进一步增加,湾内泥沙淤积速度会相对其他岸段有较大的提高,改变了以前的侵蚀过程[11,19-20]。由于这两个人工岛建设时间还不长,因此观测期间海滩处于淤积状态与此有一定的关系,这一状态还将维持一定时间,直到海岸形态达到新的平衡状态。

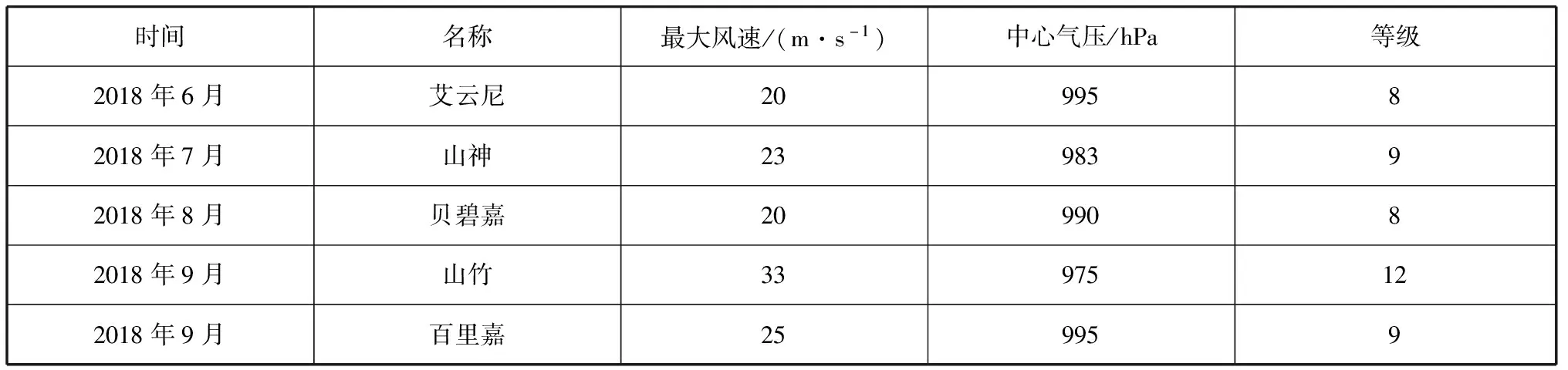

2.3.2 风暴潮等次控因素分析 台风形成的大浪是造成海滩剧烈变化的重要原因。风暴潮引起的海湾湾内增水、潮汐变化、波高变化等水动力因素的增强或减弱,也都直接作用海滩剖面进而影响沉积物的输运。Burvingt等(2017)研究提出不同遮蔽程度的海湾对不同方向风暴潮的响应效果不同[27]。曾春华等(2020)研究表明台风的强度、移动位置对海湾湾内增水、波高和潮汐都会产生影响,其强度越小距离越远产生的波高增水就越不明显,琼州海峡沿岸是台风过境频繁的区域[28]。

观测期间,共有5次台风可能影响该区域(表3、图6)。根据上面的分析来看,台风对海滩造成的影响仅在澄迈湾和铺前湾有显著的体现,但也仅在第二模态上有表现。造成这种现象的原因有3个:①12级的强台风“山竹”距离观测区太远,而其他台风强度较小。②台风登陆的地点多位于观测区北部,观测海区处于台风的左侧,盛行离岸风,因此波浪偏小。③雷州半岛和海南岛的遮蔽,琼州海峡东侧传入波浪在地形的影响下发生折射和绕射,使得波浪显著衰减。这说明海滩的台风响应与台风强度、登陆距离、相对台风的方位以及当地地形遮蔽程度密切相关。2018年6月5日形成的台风“艾云尼”对3个海滩的影响可以清晰地说明这一现象。该台风6月6日6时25分在广东湛江市徐闻县新寮镇沿海第1次登陆。6日14时50分,台风“艾云尼”在海口市沿海第2次登陆。7日20时30分前后,台风在广东阳江沿海第3次登陆,随后向内陆移动并消失。第1次登陆时,3个海滩位于台风左侧,海区的波浪主要是琼州海峡内形成,由北向南正对各海滩入射,但此时由于海峡南北宽度有限(小于40 km),海峡内波浪较小。第2次登陆时,铺前湾位于台风的左侧,形成离岸风,波浪较小(轻浪1.00 m),当天潮差为0.93 m,潮间带剖面最大淤积处相对高程由-1.96 m上升至-1.87 m,最大侵蚀处由-1.85 m下降至-1.95 m。海口湾处于台风的路径中心位置,波浪较小(轻浪1.10 m),当天潮差为1.27 m,潮间带剖面相对高程变化最大处由-1.20 m上升到-1.01 m,澄迈湾处于台风右侧,由北部湾传入的风浪正向入射海湾(中浪2.20 m),当天潮差为1.59 m,对海滩造成了显著的侵蚀作用,潮间带剖面42 m处侵蚀最严重,由5月26日相对高程-3.27 m下降到6月9日相对高程-3.99 m。因此,该次台风对澄迈湾影响最大,对海口湾影响次之,对铺前湾影响很小。

表3 2018年4—9月台风时序

图6 2018年4—9月台风路径

3 结论

通过对琼州海峡南岸的铺前湾、海口湾和澄迈湾3个海滩2018年4月至2019年3月的实测海滩剖面进行EOF分析得到以下结论:

(1)琼州海峡南岸海滩有3个主要变化模态,第1模态都表现为淤积,其中铺前湾和海口湾海滩呈现夏秋淤-冬春冲的季节性特征,澄迈湾为夏秋冲-冬春淤的季节性特征。第2和第3模态则各有差异,可能是由于风暴作用、潮位影响下的沉积物在滩面上的迁移或波浪随潮位变化引起。海滩变化模态的差异与海湾区域地形、入射波向、泥沙来源、潮差、波高、风暴路径等有关。

(2)铺前湾和海口湾建设的人工岛加剧了海湾的遮蔽程度,促进了海湾部分岸段海滩淤积,这一过程还要维持一段时间,海滩才能达到新的平衡。

(3)作为次控因素之一,2018年4月至2019年3月5次台风对海滩的影响程度有限。同时海滩的台风响应与台风强度、登陆距离、相对台风的方位以及当地区域地形密切相关。