栀子栽培品种与近缘种的ITS2序列分析

2021-11-18邓绍勇李康琴贾全全陈宜均朱培林杨春霞

邓绍勇,李康琴,贾全全,陈宜均,朱培林,杨春霞

(江西省林业科学院,江西 南昌 330032)

【研究意义】我国天然分布栀子属(Gardenia)植物有6 种[1],其中仅栀子(G.jasminoides)分布广泛且普遍栽培,它是重要的观赏、药用、色素和油用资源植物,有着悠久的栽培历史[2]。栀子不仅是传统的香花植物,深受人们喜爱,栀子的成熟干燥果实又是常用的大宗中药材原料,入药具有泻火除烦、清热利湿、凉血散淤的功效,现代药理研究发现栀子具有保肝、抗炎、镇痛及改善心脑血管病等方面的作用[3]。开展栀子栽培品种和近缘种ITS2 序列变异程度、遗传距离和亲缘关系研究,为栀子属植物品种鉴定、亲缘关系提供科学依据,为栀子属植物品种鉴定、遗传育种及多样性保护提供科学依据。【前人研究进展】栀子在长期的栽培利用过程中,形成了丰富稳定的变异类型[4-5]。在形态组织方面,黄颖雅[6]研究了栀子和水栀子在组织构造和粉末特征等方面的变异特征,杨雄志[7]研究了重瓣栀子、水栀子和栀子原种它们的根皮层中石细胞、茎纤维及草酸钙柱晶、方晶和簇晶等的区别,戈群妹等[8]发现重瓣栀子花具有两类非蜜腺的分泌结构,邓绍勇等[9]对栀子品种进行了系统的分类整理,并从数量分类视角对栀子栽培品种与近缘种亲缘关系进行了探讨[10];在细胞学水平方面,杨兆起等[11]发现栀子和水栀子长短染色体构成不同。郝大翠等[12]发现大花栀子、狭叶栀子和栀子的核型不同且花粉粒育性从低到高变化,花重瓣的观赏型栀子有染色体数目加倍的现象;在分子水平方面,杨锐培[13]采用RAPD 标记分析江西樟树形态上区别明显的14 个栀子样品发现分子聚类结果和表型聚类结果类似,葛菲等[14]采用RAPD 标记分析发现栀子与重瓣栀子亲缘关系最近,与雀舌栀子亲缘关系最远。伍美慧等[15]发现通过matK引物扩增的序列对栀子属种内和种间的鉴定成功率相对更高,认为cpDNA 条形码较适合栀子属物种鉴别的。【本研究切入点】ITS2位于5.8S 和28S rRNA 之间,碱基信息较多且核苷酸顺序变化较大,信息位点丰富。ITS2条形码技术是当前常见的分子鉴定技术之一,其片段普遍较短且在物种水平的变异较快,技术简便高效,不受样品形态性状限制等优点,在药材真伪鉴定、亲缘关系和系统进化等研究中都有广泛的应用[16]。如吴波等[17]发现ITS2DNA 条形码可以准确有效地用于吴茱萸药材3 种不同基原植物及伪品楝叶吴茱萸的亲缘关系研究和真伪鉴别,陈镜安等[18]研究得出其可作为鉴定竹节参与其非同属混伪品DNA 条形码之一,王丽芝等[16]同样以ITS2序列分析探讨了川芎的起源以及川芎种质间的亲缘关系。在对栀子进行分类鉴定研究方面,前人除了采用形态及数量分类方法外,伍美慧等[15]杨中扬等[19]采用国际通用的植物DNA 条形码引物(ITS2、matK、rbcL及psbA-trnH)构建了栀子的DNA 条形码,黄易等[20]研究认为ITS2序列较适用于栀子及其近缘茜草科植物、混伪品物种的鉴别。因此,采用ITS2序列分析栀子栽培品种与近缘种的变异情况是很有必要的。【拟解决的关键问题】本研究以栀子18 个栽培品种和3 个近缘种共38 个样品为研究对象,克服了前人对栀子资源DNA 条形码鉴定研究中样品过少、研究材料形态分类界定模糊等不足,通过PCR 扩增及测序获得ITS2 序列数据,系统探讨了栀子栽培品种和近缘种的序列变异程度、遗传距离和亲缘关系,为栀子属植物品种鉴定、亲缘关系分析及品种起源提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

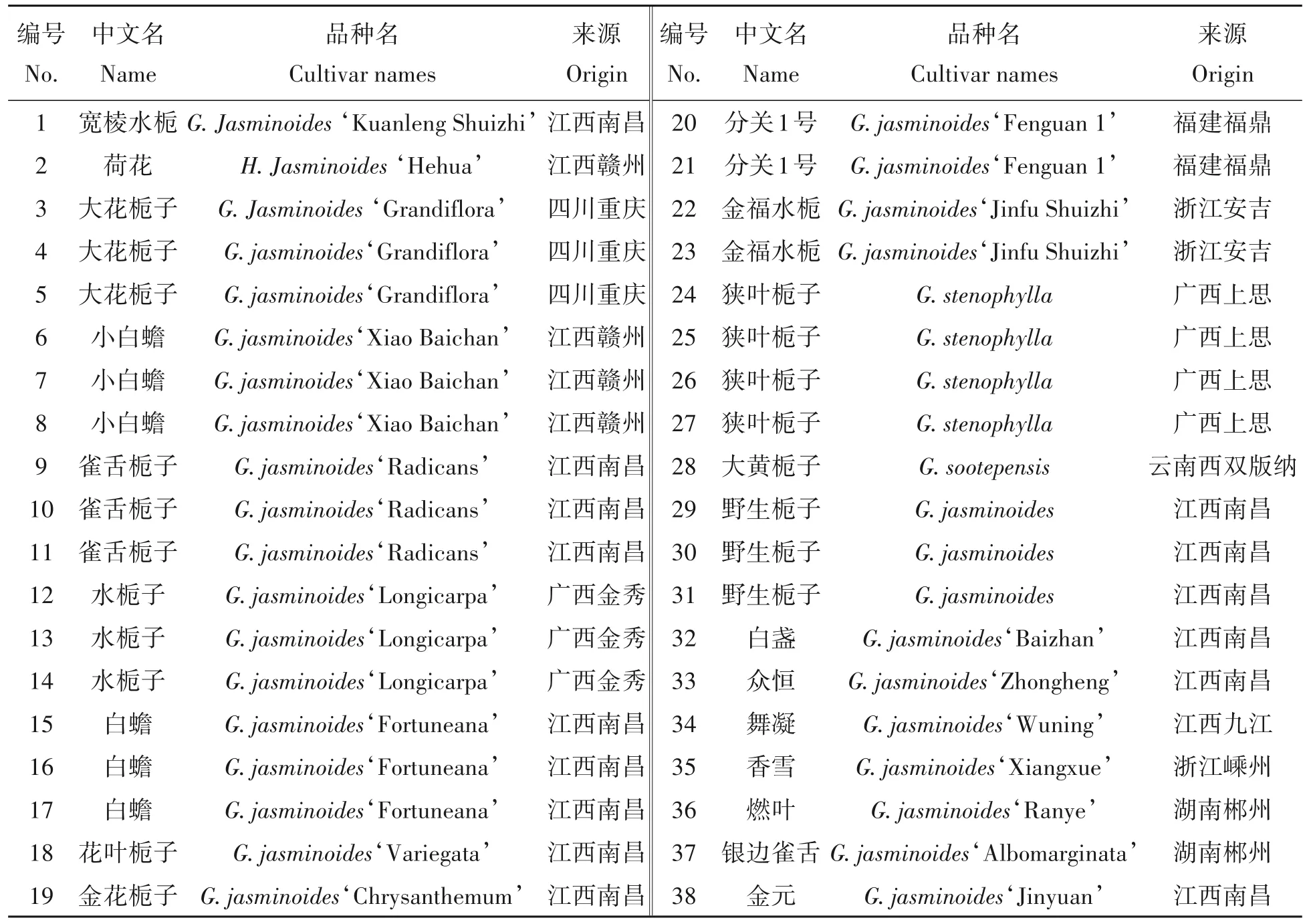

试验材料来源于云南、四川、广西、湖南、江西、浙江和福建等省,除大黄栀子(G.sootepensis)外,均栽植保存于江西省林业科学院中药资源圃内,共有栀子18个栽培品种[9-10]和3个近缘种共38个样品(表1)。试验材料均由邓绍勇副研究员鉴定后,叶片用于DNA的提取。

表1 试验材料编号、名称及来源Tab.1 The code,name and origin of Gardenia materials

1.2 试验方法

1.2.1 DNA 提取 野外采集植株枝梢嫩叶,置于液氮罐内带回实验室,-70 ℃低温冰箱内保存备用。用Omega 植物基因组DNA 抽提试剂盒,按其说明步骤提取样品的总DNA。DNA 浓度和质量由分光光度计(Nanodrop ND-2000)(thermo electron corporation,USA)及10 g/L 琼脂糖凝胶电泳检测,Lamda HindⅢMarker(Mbi Fermentas,Shenzhen,Guangdong,China)作为标准分子量。

1.2.2 PCR 扩增及测序 PCR 扩增和测序的正向引物为5′-GCATCGATGAAGAACGCAGC-3′,反向引物为5′-TCCTCCGCTTATTGATAT-3′,PCR 反应体系和程序参考黄易等[20]的具体方法,引物合成和PCR扩增产物经纯化后的测序工作均由生工生物工程(上海)股份有限公司完成。

1.3 数据处理

测序后的峰图用CodonCode Aligner v6.0.1 进行拼接校对,并将引物区剔除。采用Lasergene EditSeq 11.1 对所有样品ITS2 序列的平均碱基组成百分比进行统计,并用MEGA7.0(molecular evolutionary genetics analysis)进行比对分析,统计保守位点数和变异位点等,基于K2P模型分析栀子栽培品种与近缘种的遗传距离,用UPGMA 法构建栀子栽培品种与近缘种的系统聚类树,并以Bootstrap 方法(1000 次重复)检验各分枝的支持率。

2 结果与分析

2.1 序列变异程度分析

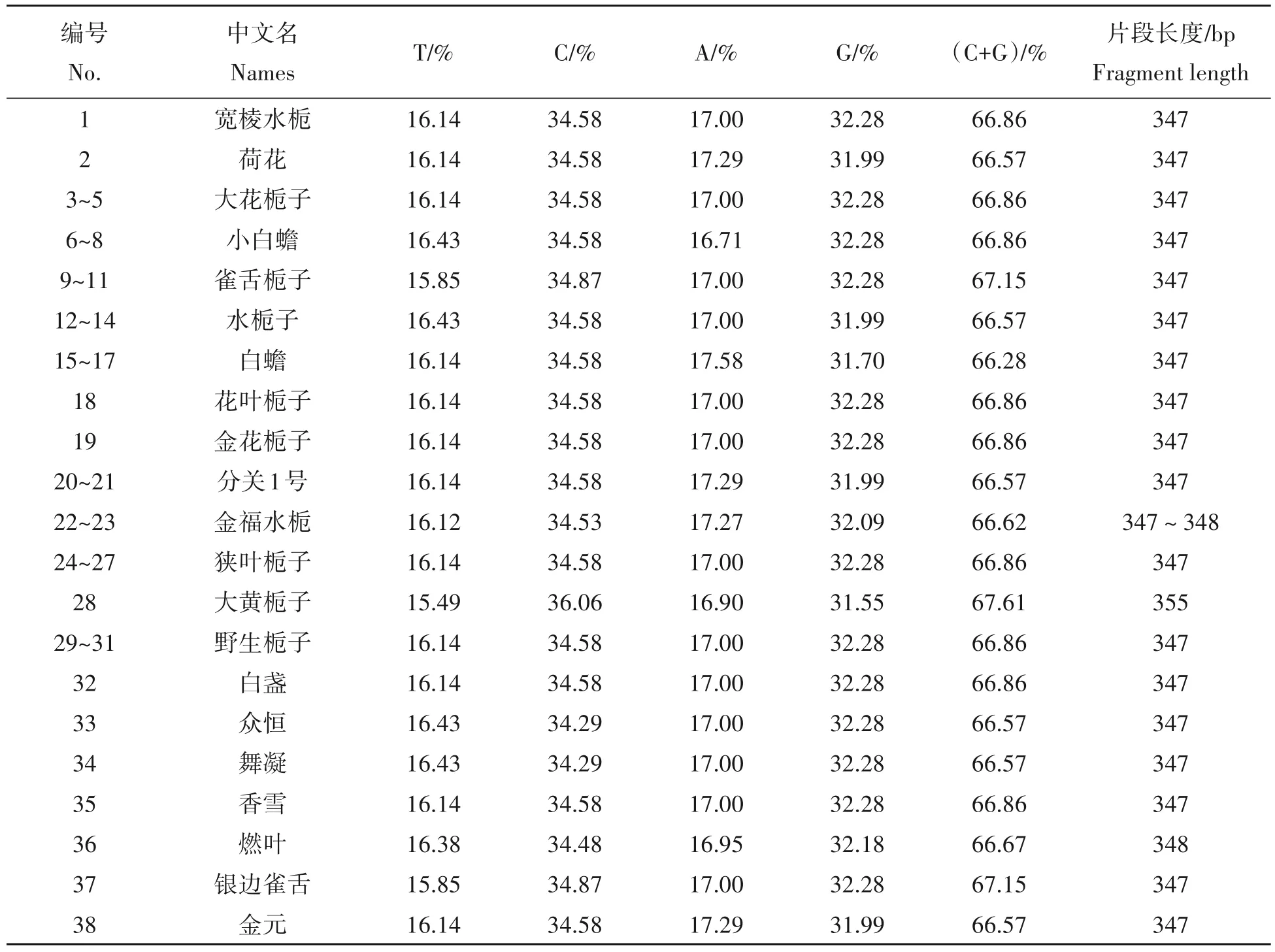

为分析栀子栽培品种间及与近缘种间的遗传分化程度和差异大小,本研究采用EditSeq 11.1统计了38个样品ITS2 片段的长度范围和平均碱基组成百分比,分析结果见表2。狭叶栀子(G.stenophylla)和栀子的ITS2 序列长度均为347 bp,平均GC 含量为66.86%。大黄栀子序列长度为355 bp,GC 含量为67.61%。栀子栽培品种序列长度除‘燃叶’、‘金福水栀’为348 bp 外,其他品种序列长度和栀子一致,均为347 bp,GC 含量为66.28%~67.15%,其中‘白蟾’GC 含量最低(66.28%),‘金元’、‘分关1 号’、‘众恒’、‘舞凝’、‘荷花’、‘水栀子’6 个品种GC 含量为66.57%,金福水栀GC 含量为66.62%,‘燃叶’GC 含量为66.67%,‘香雪’、‘大花栀子’、‘小白蟾’、‘花叶栀子’、‘金花栀子’、‘白盏’、‘宽棱水栀’7个品种GC 含量为66.86%,‘雀舌栀子’和‘银边雀舌’2个品种GC 含量最高(67.15%)。栀子栽培品种间及与近缘种间的平均GC 含量相差并不明显。

表2 栀子栽培品种与近缘种ITS2片段的长度范围、平均碱基组成Tab.2 Length range and average base composition of ITS2 fragment of cultivars and their related wild species in the genus Gardenia

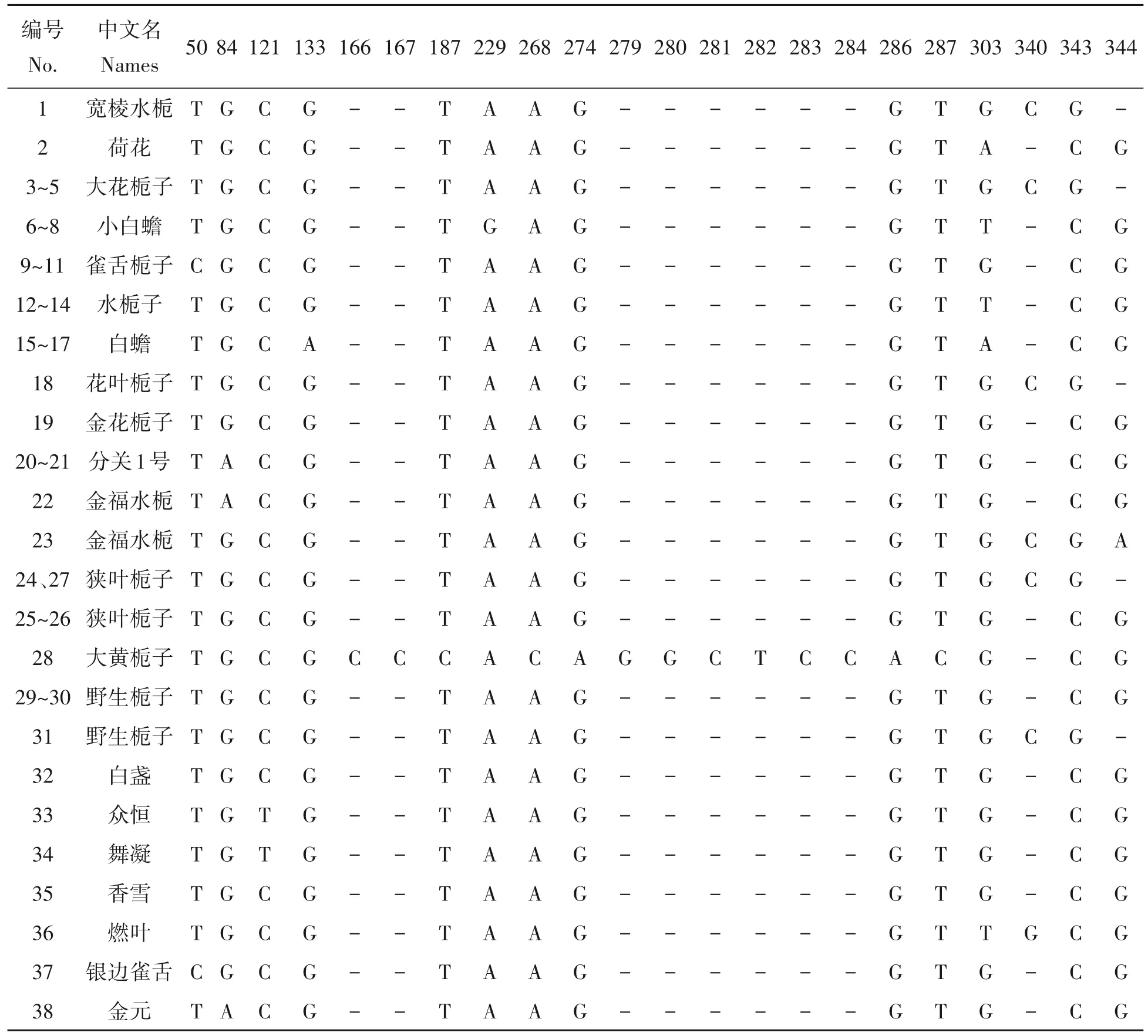

用MEGA7.0对栀子栽培品种与近缘种38条ITS2 序列进行对比分析,比对后共产生12个变异位点,10个碱基插入,各分析样品的变异位点详见表3。由表3可知,栀子和狭叶栀子种内各有1个变异位点,‘金福水栀’品种内有3 个变异位点;10 个碱基插入有8 个是大黄栀子所独有的,且存在5 个特异的变异位点(分别是187,268,274,286,287 bp 处)。分析发现,一部分表型特征有共性的品种之间有共同的变异位点,如植株矮小、叶片小而窄长的品种‘雀舌栀子’和‘银边雀舌’在50 bp 处,果实相对较大的品种‘分关1 号’、‘金福水栀’和‘金元’在84 bp 处等。一些品种还具有特异的变异位点,如‘白蟾’在133 bp处、‘小白蟾’在229 bp处等。

表3 栀子栽培品种与近缘种ITS2 片段的变异位点Tab.3 Variable sites of ITS2 fragment of cultivars and their related wild species in the genus Gardenia

2.2 序列遗传距离分析

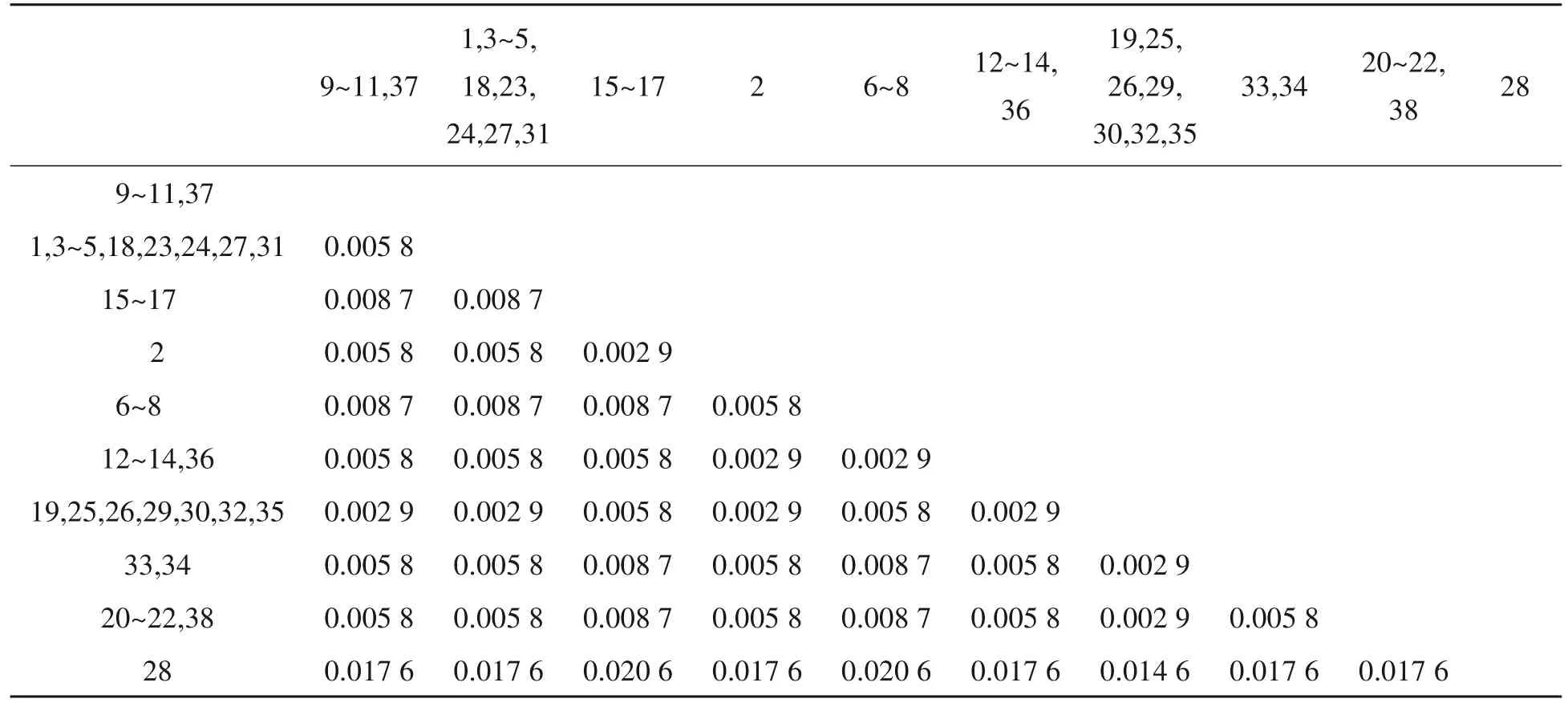

采用MEGA7.0软件,根据K2P 模型计算栀子栽培品种与近缘种样品序列间的遗传距离(表4),栀子18 个栽培品种和3个近缘种共38个样品间K2P平均遗传距离为0.005 5,大黄栀子和‘白蟾’间遗传距离最大,为0.020 6;栀子、狭叶栀子和大黄栀子8个样品间的平均遗传距离为0.005 2,最大遗传距离为0.017 6,其中栀子和大黄栀子间平均遗传距离为0.015 6,狭叶栀子和大黄栀子间平均遗传距离为0.016 1,栀子和狭叶栀子间平均遗传距离为0.001 4;大黄栀子和栀子18 个栽培品种间遗传距离介于0.014 6~0.020 6,平均遗传距离为0.017 9,狭叶栀子、栀子和18 个栽培品种间遗传距离介于0~0.008 7,平均遗传距离为0.005 1;栀子18个栽培品种间遗传距离介于0~0.008 7,平均遗传距离为0.005 4,其中‘雀舌栀子’、‘银边雀舌’、‘分关1号’、‘众恒’、‘舞凝’、‘金福水栀’、‘金元’等和‘白蟾’间遗传距离较大。

表4 基于ITS2 序列的栀子栽培品种与近缘种的K2P 遗传距离Tab.4 K2P genetic distance between of G.jasminoides cultivars and their related wild species based on ITS2 sequences

2.3 栀子栽培品种与近缘种系统聚类树的构建

用UPGMA 法基于ITS2 序列构建栀子栽培品种与近缘种的系统聚类树。如图1所示,栀子属乔木树种大黄栀子单独成一支,与栀子属其它种以及栀子栽培品种的亲缘关系最远,而狭叶栀子和野生栀子所有个体总体表现出较近的亲缘关系;分枝较密集、枝条近于平展的栀子品种‘众恒’、‘舞凝’聚集在一起;花重瓣、花径较大的‘荷花’、‘白蟾’聚集在一起,而花重瓣、花小、叶片狭小的‘雀舌栀子’、‘银边雀舌’聚集在一起,也有花重瓣、花径相对较小的品种‘小白蟾’、‘燃叶’和花单瓣的‘水栀子’聚集在一起;‘分关1号’和果实个体较大的‘金元’、‘金福水栀’聚集在一起,大果品种‘宽棱水栀’、‘金福水栀’、‘大花栀子’也聚集在一起,表现出较近的亲缘关系;狭叶栀子和栀子既有与果实较小的品种‘香雪’、‘白盏’聚集一起的个体,又有与果实较大的品种‘宽棱水栀’、‘金福水栀’、‘大花栀子’聚集在一起的个体;叶形相似的狭叶栀子和‘雀舌栀子’、‘银边雀舌’并没聚集在一起,‘香雪’、‘白盏’、‘金花栀子’等非传统栀子品种,出现时间相对较短,和野生栀子、狭叶栀子表现出较近的亲缘关系。

图1 基于ITS2序列构建栀子栽培品种与近缘种的UPGMA树Fig.1 Construction of UPGMA tree of G.jasminoides cultivars and their related wild species based on ITS2 sequences

3 结论与讨论

栀子成熟果实是传统的中药和色素原料,因野生资源无法满足日益增长的市场需要,目前主要靠人工种植。果用栀子在长期人工种植过程中,形成了一些较为稳定且有一定种植规模的品种类型,如广西等地的长果型水栀子,浙江等地的果大棱宽型水栀子,果实相对野生栀子较大且产量高的福建省良种‘分关1号’[10],这些品种在销售市场上的价格有较大差距,因此,能准确购买到自己选择的目标品种是种植栀子最为关键的一步,而栀子苗期通过叶片等营养器官性状无法准确可靠地鉴定栀子品种。由于DNA 条形码技术不受检材形态性状限制,能在植物幼苗阶段通过叶片样品进行有效的鉴定,伍美慧等[15]研究了引物序列matK、rbcL和psbA对栀子属植物的鉴定效果,认为matK是适合栀子属植物鉴别的较好DNA 条形码。而杨中扬[19]研究认为在以rbcL引物作为区分栀子品种的前提下,matK、ITS2、psbA-trnH可以依次将栀子的不同种质逐渐细分下去。相对于其它种类的序列片段,且ITS2区段具有扩增容易、通用性强和成本低等优点,是目前普遍认可的植物DNA 条形码通用序列。黄易等[20]研究认为ITS2序列较适用于栀子混伪品的物种鉴别。因此,在前人探索研究的基础上,本研究选取了更多性状稳定的栀子品种和3个近缘种,其中大黄栀子是所有供试样品中唯一的乔木树种,且各部被毛。研究结果表明,3种栀子属植物中,大黄栀子ITS2序列长度最长,为355 bp,而狭叶栀子、栀子和大部分栀子品种的序列长度均为347 bp,序列长度明显长于黄易等[20]对栀子及其茜草科植物、混伪品种间序列长度为201~235 bp 的结果。栀子栽培品种间以及和近缘种间的平均GC 含量相差也不明显,表现出较高的保守性,且均低于黄易等[20]栀子平均GC含量为74.1%的结果。同时发现一部分表型特征有共性的品种之间发现有共同的变异位点,如植株矮小、叶片小而窄长的品种‘雀舌栀子’、‘银边雀舌’在50 bp处,果实相对较大的品种‘分关1号’、‘金福水栀’、‘金元’在84 bp处等;一部分品种具有特异的变异位点,如‘白蟾’在133 bp处,‘小白蟾’在229 bp 处等,说明ITS2 序列用于鉴定栀子属品种及近缘种达到了一定的预期效果,这些研究结果对栀子品种鉴定有较大的应用价值。

在遗传距离和亲缘关系结论方面,杨中扬[19]研究得出栀子种内K2P距离介于0.000~0.011,种内平均K2P 距离为0.002 5,黄易等[20]的研究结果是栀子种内K2P 距离介于0.000~0.005,种内平均K2P 距离为0.002,其中重庆栀子、四川巴中栀子、水栀子与其他栀子遗传距离较近,K2P距离为0.005。本文研究得出栀子18个栽培品种和3个近缘种共38个样品间K2P平均遗传距离为0.005 5,其中栀子属种间平均遗传距离为0.005 2,栀子18个栽培品种间遗传距离介于0.000 0~0.008 7,平均遗传距离为0.005 4,与前人研究结论基本一致。另外,栀子属种间遗传距离普遍小于近缘种和品种间的遗传距离,大于栀子栽培品种之间的遗传距离,大黄栀子和‘白蟾’间遗传距离最大。系统聚类显示大黄栀子单独成一支,与栀子属其它种和栀子栽培品种亲缘关系最远,狭叶栀子并没有和叶型相近的‘雀舌栀子’、‘银边雀舌’聚集在一起,而和野生栀子表现出较近的亲缘关系;‘分关1号’和果实个体较大的‘金元’、‘金福水栀’聚集在一起,大果品种‘宽棱水栀’、‘金福水栀’、‘大花栀子’也聚集在一起,表现出较近的亲缘关系;‘香雪’、‘白盏’、‘金花栀子’等非传统栀子品种,出现时间相对较短,和野生栀子、狭叶栀子表现出较近的亲缘关系。部分聚类结果和以表型数据为基础的数量分类结果类似,但并没有像数量分类结果那样以花重瓣、大果、小果等性状形成明显的系统分枝[10],研究结果对栀子品种起源、资源保护和种质创新等方面有重要的指导价值。