实验探究教学中证据推理内涵特征及其影响因素初探

2021-11-15杨梅

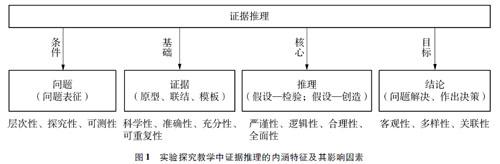

摘要: 实验探究教学中证据推理是识别、转换或推演问题情境形成已知判断,提出猜想,设计、实施实验方案,对假设进行证明或创造,得出目标概念的思维过程。基于科学探究、问题解决的信息加工理论,提出“问题、证据、推理、结论”是证据推理的核心要素,探索以问题情境为条件、证据为基础、“假设—检验”和“假设—创造”推理过程为核心、结论为目标、思维发展为目的的实验探究教学中证据推理的内涵特征及其影响因素。以期为教育实践者和学术同仁提供证据推理教学评价视角,具有教师专业发展和化学学科核心素养落实的双重价值。

关键词: 实验探究教学; 证据推理; 内涵特征; 影响因素

文章编号: 1005-6629(2021)09-0026-05

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

随着科学教育理论的创新和科学教育教学的改革,课堂教学更关注学生思维的参与。在科学教育中,科学探究是探究科学本质的载体,帮助学生获得并应用科学知识[1]。证据推理是科学探究的思维核心,也是化学学科核心素养思维能力的体现。实验探究教学中关注证据推理,使学生学习从技能训练转向思维发展,从机械学习转向发现学习,从学生客体、教师主体转向学生主体、教师主导,从步骤取向的按部就班式探究转向问题解决取向的探究。有研究表明证据和推理的复杂性影响证据推理的过程和质量,其中,证据的复杂性体现在“证据显现度、证据数量和情境熟悉度”三个方面;单一证据的复杂性决定推理过程是基于单一证据的直接推理,多重证据的复杂性及证据间关系的复杂性要求进行多重证据的直接推理或间接推理[2]。目前,有关证据推理影响因素的研究较为欠缺,而只有了解证据推理的影响因素,教育实践者在教育教学过程中才能进行科学的证据推理教学,学术同行也有证据推理的多方研究视角,旨在学科核心知识的理解、学生思维的深度参与、核心素养的落实。

1 实验探究教学中证据推理的内涵

“证据推理”是指“在掌握证据的基础上推理出新的命题”,即证据推理的起点是证据、终点是结论,进行证据推理就是建构二者之间的逻辑关系。从科学推理的角度来看,“证据推理”属于“科学推理”的范畴,而“证据推理”更突出强调“证据”,重视证据意识,识别、转换、形成证据的过程[3]。但是,证据推理也不能简单地认为是推理的一种形式,证据推理的过程可以包含“归纳、演绎、类比、溯因”等不同的逻辑形式,从已知到未知的推理过程中,都应符合学生的认知规律,多方收集证据,识别、转化、形成认识,证实或证伪,从而获取知识、发展思维。实验探究教学中证据推理包含两个方面: 一是根据证据经过推理得出科学的结论,即“假设—创造”;二是利用证据证实或证伪假设,即“假设—检验”[4]。具体指“学生以其经验或科学知识为基础,根据教师提供的一個或几个学习材料,识别、转换或推演问题情境及已有知识经验,形成已知判断,基于已有判断提出猜想,多方收集证据,设计并实施实验方案,对假设进行证明或创造,从而获取新知、解决问题、得出目标概念的深度思维过程”[5]。

2 实验探究教学中证据推理内涵的特征及其影响因素

证据推理是科学探究的核心思维活动,科学探究从本质上说是运用证据对科学及科学有关的问题进行解释、检验,从而得出结论的过程,并且,问题是科学探究的起点,解释是科学探究的核心[6]。而实验探究教学中“证据推理”即为“始于问题,基于证据的‘假设—检验或‘假设—创造,得出结论”的过程。另外,证据推理的过程就是问题解决的过程,证据是问题空间的起始状态,结论是问题空间的目标状态,人们在证据推理的过程中就是在理解和表征问题的基础上,利用一定的证据不断地对问题空间进行搜索,更新状态空间,以形成最终的结论,实现问题的解决[7]。因此,“问题、证据、推理、结论”是反映实验探究教学中证据推理本质的核心要素。首先,各个要素在实验探究教学证据推理过程中的地位存在差异,问题是条件,证据是基础,推理是核心环节,结论是目标,基于证据推理达到思维发展是目的。其次,问题应该具有层次性、探究性、可测性,证据具有科学性、准确性、可重复性、充分性,推理具有严谨性、逻辑性、合理性、全面性,结论具有客观性、多样性、相关性,并且四者紧密联系、相互支持[8]。最后,证据和推理的质量是决定证据推理结果的两个非常关键的要素。实验探究教学中证据推理的内涵特征及其影响因素关系图,如图1所示。

图1 实验探究教学中证据推理的内涵特征及其影响因素

2.1 问题是证据推理的条件

证据推理是一种综合运用所学的化学学科知识与技能、科学过程与科学方法、针对一定的化学“问题”解决来展开的一种活动系统,问题是证据推理的起点,问题情境为证据推理教学提供学习条件,问题的特征是影响证据推理质量的内在因素。首先,证据推理的问题要具有探究性、层次性、可测性。探究性指的是对未知的结论进行探求。层次性指的是形成由易到难、由浅入深、由具体到抽象的问题链,循序渐进,步步深入。可测性指的是将一般性问题转化为具有可测变量的问题[9]。譬如,在“基于微粒观的离子反应多元探究”教学案例中,为了探究AgNO3和NaBr溶液反应实质,教师分别设置了四个问题“AgNO3和NaBr溶液能否发生反应?它们反应的实质是什么?如何从微粒的角度验证是Ag+和Br-发生了反应?Na+和NO3-是否反应生成NaNO3?”。在实验探究过程中,学生既要从宏观实验现象,溶解度、反应物的多少等定量分析判断,又要从微观证明离子存在、离子间相互作用及作用的结果。基于已有认知,在设计与实施实验探究方案中循序渐进、深度思维,培养学生证据推理能力。

其次,问题的呈现方式、类型、载体、目标取向都会影响证据推理的过程。问题的呈现方式包括“文字表述、数据(表)、关系曲线、装置图、流程图”等,问题的类型有“回忆性问题、同化性问题、整合性问题、创造性问题”[10],问题的载体分为“实验、STSE链接、化学史、故事”等,问题的目标取向包括“知识取向、方法取向、能力取向、素养取向的目标”。其中,基于关系曲线、整合性问题、创造性问题、STSE链接、能力、素养类问题,需要学习者深度地思维参与,灵活变通地运用结构化知识和策略性知识,进行原型匹配或重组联结,进一步进行“假设—检验、假设—创造”的推理过程,解决问题。问题情境的认知性促使学生提取已有认知作为推理的前提,在探究、讨论、思维过程中解决认知冲突;真实的问题情境有利于培养学生的观察、思维和应用能力,基于理论联系实际,与化学有关的科学技术、社会经济、生态环境的协调发展类情境[11],对推理能力的要求更高,需要选择、评估证据进行推理,建构知识;具有发展性的问题情境促使学生产生继续学习的愿望、激发求知欲和增加学生潜能;问题情境的复杂性又由问题分支、深度、解决问题的路径长度等问题空间规模决定,问题分支越多、深度越深、解决问题的路径越长,问题情境越复杂,证据推理的过程就越复杂,能力要求越高。情境的熟悉度和复杂性不同,学生进行推理的过程也不同,熟悉简单的情境,容易调动学生的已有知识,熟悉复杂、陌生复杂和陌生简单的情境,对学生知识的迁移能力考验较大,需具备结构化的知识、灵活应用的能力。此时,知识不仅仅是一种知识,更是一种工具,将其条件化,运用于不同的问题情境,解决不同的问题。

2.2 证据是证据推理的基础

证据推理就是在证据与结论之间建立逻辑关系的一系列思维活动,证据是证据推理的基础,基于证据合理推理,得出科学结论是证据推理的一般过程。证据的特征是影响证据推理质量的内在因素。首先,证据具有科学性、准确性、可重复性、充分性等特征。科学性指的是概念、原理、定义、思路、策略等内容的引用是否正确,实验材料、数据、图表、公式、符号等是否可靠,培养学生评判质疑的能力。准确性指的是资料内容是真实有效的,所涉及的事物是客观存在的,并且是与问题解决高度相关、具有内在逻辑性的。可重复性指的是不同的学习者、时间、地点均能够解释其适用范围内的已知的所有事实,为解释科学结论,可被他人重复证明和检验。证据的充分性是对证据数量的衡量,指的是在问题解决过程中,通过运用发散思维,多角度、多侧面辐射联想,想象出多种可能解决问题的方案,多方收集证据的过程。譬如,在“基于微粒观的离子反应多元探究”教学案例中,教师充分利用了AgNO3和NaBr溶液混合产生淡黄色沉淀,从宏观实验现象来证明“AgNO3和NaBr溶液能否发生反应?”;再通过钠离子计观察钠离子浓度在反应前后的变化等微观证据来证明Na+和NO3-能否发生反应。在此过程中用到了化学方程式等符号证据,溶解度与沉淀关系等定量证据,同时调用学生已有知识、经验提供逻辑证据,进行逻辑推理,最终得出结论“AgNO3和NaBr溶液能够发生反应,并且反应实质是Ag+和Br-反应生成AgBr沉淀”。在进行问题解决的过程中学生需要融合自己的想象力,灵活调用、组织已有知识与经验,基于“宏观—微观—符号—曲线”四重表征、定性与定量等多角度收集、评估证据,形成科学的“证据心态、证据观念和证据理论”的证据意识。

其次,证据的基础、类型、呈现方式、数量是影响证据推理过程的外部因素。证据的基础包括“图式和策略”,证据的类型分为“宏观证据、微观证据、符号证据、定量证据、逻辑证据”,证据的呈现方式有“直接证据和间接证据”,证据的数量分为“单一和多重”。其中,图式和策略是两种基本的知识结构: 图式具有“抽象、示例化、预测、归纳、层次组织”的特征,是个体的知识结构,属于结构化的陈述性知识;策略是目标指向的旨在解决问题的心理操作,从过程来看,是一种目标指向的程序,从知识背景来看,它也构成一种知识,一种特殊的程序性知识,也可认为是程序化的策略性知识[12]。图式和策略以原型、模板、联结等形式作为证据而存在。在证据推理过程中,策略、逻辑证据、间接证据、多重证据对学习者系统推理思维的要求更高,需要学习者综合考虑问题情境、已有证据和未知取向,抓住整体、抓住要害,不失原则地采取灵活有效的方法思考问题、分析问题、设计方案、解决问题。基于证据的显现度和數量,学生进行不同的推理过程,显性—熟悉的问题情境,侧重于单一的证据,而隐性—熟悉、显性—陌生、隐性—陌生的问题情境侧重于多重的证据。问题情境越复杂,可能需要的证据数量越多,所需证据的数量也受证据质量的影响,证据质量越高,可能需要的证据数量就越少。

2.3 推理是证据推理的核心

推理是由已知判断推出新判断的过程[13],具有严谨性、逻辑性、合理性、全面性。严谨性指的是在推理过程中任何一个细微的变化都能反映问题、影响结果,学习者要有一丝不苟、实事求是的态度,去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里,得到正确的结论的过程。逻辑性指的是推理过程符合逻辑体系、具有逻辑特点、恪守逻辑规则,满足同一律、矛盾律、排中律和理由充足律,即推理必须具备确定性、无矛盾性、一惯性和论证性[14],合逻辑的推理是有效的推理,能不能进行迅速有效的推理很大程度上取决于对知识层面的概念认知是否完整和深入。合理性指的是证据能够为结论提供足够支持强度的推理,而使得结论具有一定程度的可接受性。全面性指的是在搜集、评估证据、分析推理过程中对知识、方法、能力、素养的全面发展[15],既重视宏观求证,又进行微观辨析;既重视直接证明,又要学会间接证明,建构知识,发展能力,提升素养。譬如,在“氧化还原反应的应用”教学案例中,学生要探究双氧水的氧化性或还原性,首先需要调用核心元素的化合价与氧化性和还原性的关系等已有认知,过氧化氢中的氧元素为核心元素,显-1价,处于中间价态,既具有还原性,又具有氧化性,并根据所提供的实验用品和常见锰元素的性质,设计实验探究方案,选用碘化钾溶液和高锰酸钾溶液验证氧化性和还原性,得出双氧水既有氧化性,又有还原性的结论。学生基于化合价判断性质,基于物质性质设计实验方案,基于实验现象验证性质这一过程,体现了严谨求实的推理思路。

其次,推理的结构、方式、形式也会影响证据推理的过程。推理的结构分为“直线模型和循环模型”两种结构,推理的方式有“直接推理和间接推理”,推理的形式包括“归纳推理、演绎推理、类比推理、溯因推理”[16,17]。其中,基于循环模型的推理更为复杂,需要多步才能解决问题,间接推理的条件更为隐晦,需要重组联结、批判质疑的能力,归纳推理、溯因推理的结论更具有或然性,需要发散的思维和开放的态度,这类推理对学习者能力要求更高、思维敏捷性更强。同时,实验探究教学中的推理包括“假设—检验”和“假设—创造”,该过程具有一定的复杂性,在显性的、熟悉的问题情境下,基于单一证据进行直接推理,更侧重于“假设—检验”直线模型的推理过程,而在隐性、陌生的问题情境下,基于多重证据进行间接推理,更侧重于“假设—检验”循环模型,或“假设—创造”的推理过程。并且推理过程的严密性和逻辑性取决于问题设计的层次性和驱动性,在教学过程中,教师需要以知识逻辑、探究过程、问题解决、认知发展等教学取向设计不同的问题线索及活动类型,通过严密的逻辑推理解决学生的认知冲突,获得新知。

2.4 结论是证据推理的目标

结论指的是由已知判断所推出的那个新判断。首先,结论具有客观性、多样性、相关性。客观性指的是一切结论以证据为前提,以客观事实的观察为基础,以准确的实验设计与实施为保障,所得到的客观判断。多样性指的是在开放程度较大的问题解决中,得到符合题意的并列平行的诸多答案。相关性指的是“问题、证据、推理、结论”四者一脉相承,相互影响,高度关联。譬如,在“给纪念币穿铜衣——电解工作原理的应用”的教学案例中,解决“如何给纪念币穿铜衣”的问题,学生依据电解工作原理模型,剖析影响镀铜的可能因素,设计多种实验方案,再通过实验现象、镀铜效果确定给纪念币镀铜需要控制的条件,最终得出“控制电极、电压、反应时间,以及电解质溶液的温度、组成,改变电解质溶液的浓度和pH都对镀铜效果有影响”。同时,在硫酸铜中加入酸或焦磷酸钠,通过增大电导率或产生焦磷酸铜的配合物,使得反应过程中导电性较好、铜离子浓度较低,反应速率适中,镀铜效果较好,所得纪念币更为精美。学生再次调用不同浓度各物质的电导率、银镜反应等已有认知,基于目标不断优化镀铜方案,完成纪念品镀铜的任务,旨在应用模型、优化模型,发展学生推理、创造、批判性思维能力。

其次,结论的类型、开放度影响证据推理的过程。结论的类型分为“知识类、方法类、能力类、素养类”。结论的开放度包括“封闭、指导、开放”。封闭是在实验探究教学的证據推理过程中,各个阶段都是教师提供思维结果,学生只是简单的接受;指导是在教学过程中有部分环节的学生参与,参与程度比较低,封闭式和指导式只得出特定的一种结论;开放是学生主导的课堂,学生提出问题、分析问题、设计方案、实施方案、得出结论,教师起到辅助作用,遇到解决不了的困难时提供必要的学习支架,通过问题悬念,引发学生积极思维,得出知识、方法、能力、素养等纵向深入和各维度横向平行的多种结论,体验实验设计、探究、得出结论的获得感。其中,基于方法、能力、素养取向的推理过程需要学生思维的深度参与,更能培养学生的理性思维、勇于探究、批判质疑、问题解决的核心素养。开放度越大的问题,学生思维参与程度越大,能力要求越大,证据推理的过程越复杂。教师要给学生明确基于推理得出客观判断,培养学生严谨求实的科学态度,发挥知识“育人”的功能价值。

在实验探究的证据推理教学中,运用所提供的证据以及学生已有的知识、经验进行“问题—证据—推理—结论”的一系列教学活动,无论是假设的形成还是结论的得出,都需要借助科学的证据进行严密的推理,找到现象和结论之间的因果联系,在推理过程中将宏观证据、微观证据、定量证据、符号证据、逻辑证据结合使用,同时需要基于问题的层次性开展具有逻辑性的推理,得出客观的结论。但是,如果将证据推理理解成一种素养维度,则包括“具有证据意识、掌握推理方法、应用推理结果”等能力,这又为该问题的研究提供另一种视角。然而,教师只有明确了证据推理的特点、影响因素,在教学设计与实施过程中才能有的放矢、教学评价也有据可依,旨在促进教师专业发展,培养学生证据意识、推理能力和科学态度。

参考文献:

[1]袁维新. 科学教学通论[M]. 北京: 人民出版社, 2013: 1~5.

[2]罗玛. “证据推理”能力的水平框架构建——基于德尔菲调查[J]. 化学教学, 2021, (3): 13~18.

[3]罗玛. 从科学推理到证据推理: 内涵的探讨[J]. 化学教学, 2019, (9): 3~6.

[4]理查德·迈耶著. 姚梅林译. 学科教学心理[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2010: 183.

[5][8]杨梅, 莫尊理等. 从证据推理视角对“离子反应”教学案例的分析及其启示[J]. 化学教育(中英文), 2020, 41(17): 65~70.

[6]郑长龙. 化学实验课程与教学论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 117~118.

[7]李广洲, 任红艳. 化学问题解决研究[M]. 济南: 山东教育出版社, 2004: 24~27.

[9]罗秀玲, 李铭冰, 肖信. 论“证据推理”素养及其培养[J]. 课程·教材·教法, 2020, 40(4): 114~119.

[10]王磊. 科学学习与教学心理学基础[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2002: 118.

[11]王后雄, 李佳. 化学教育测量与评价[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013: 141~142.

[12]辛自强. 问题解决与知识建构[M]. 北京: 教育科学出版社, 2005: 2, 25, 52~53.

[13]林德宏. 科技哲学十五讲[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 207~212.

[14]刘江. 逻辑学: 推理和论证(第2版)[M]. 广州: 华南理工大学出版社, 2010: 2~3.

[15]方弯弯, 龚正元. 关于化学学科证据推理能力及评价的思考[J]. 化学教学, 2019, (12): 15~20.

[16]周建武. 科学推理: 逻辑与科学思维方法[M]. 北京: 化学工业出版社, 2017: 19, 36~52.

[17]詹尼弗·特拉斯特德著. 刘钢, 任定成译. 科学推理的逻辑[M]. 石家庄: 河北科学技术出版社, 2000: 15~25.