客家文化语境中清流傩舞“五经魁”的传承动因解析

2021-11-11林荣珍

林荣珍

(三明学院 教育与音乐学院 福建 三明365004)

近些年研究地方民间艺术的落脚点基本都在非物质文化保护的视角与语境中进行,学术研究领域更加关注民俗与民间艺术的关系,深入挖掘地方民俗文化的深厚内涵,致力于实现地方资源的有效保护与合理利用,诚然这无可厚非,也势在必行,然而在地方文化语境中,这些充满地域文化特点且具有丰富文化内涵的民间艺术在“当事人”的生活当中到底充当着什么样的角色?到底他们为什么选择了这样的艺术形式,或者说为什么这个区域会有这样的民间艺术,而别的地方没有?这里的传承动力来自哪里?带着这样的问题,笔者聚焦于福建清流县李家傩舞“五经魁”,将其重新置放于当地文化、生活的整体语境中进行深入调查与思考,试图找到该区域傩舞“五经魁”传承的历史与文化动因。

“五经魁”也称 “李家五经魁”,是出于只在李家乡李村李氏家族内部传衍而得名,又因其戴着夸张狰狞的傩面跳舞,当地人又形象地称其为“舞大鬼”,其属于传统民间傩舞类。“见人舞魁肩头动、锣鼓一响脚底痒”形象地道出“五经魁”在当地受欢迎的程度和周围十里八村民众最喜闻乐见民俗活动的原因。几百年来,李家五经魁的传承谱系以及传承范围一直都在李氏家族内部,没有超出边界,也没有在周边发现有“王家五经魁”“吴家五经魁”等。按照一般规律民间艺术在长期的发展过程中,会出现不断的整合、流变,甚至消亡、重塑,传承谱系与传承边界的逐渐模糊,使笔者考虑李家和“五经魁”之间的内在联系是历史的偶然还是互为选择的结果?随着田野调查的逐渐展开,以及对“五经魁”的形态信息进行解码,李家与“五经魁”之间的关系逐渐明朗。其因李氏家族作为南迁汉人(客家人)保留了“五经魁”作为家族文化的传承与信仰载体,达到凝聚族人、实现族人文化认同、实现家族繁荣与传衍的目的。其中包含三个层面:李氏家族客家人身份的设定,是“五经魁”产生、发展、传承的语境前提;李氏家族将“五经魁”作为维护“大家族、小传统”的载体;在文化变迁中李氏家族对传统文化的坚守。

一、在客家文化语境中“五经魁”的文化信息解码

清流是闽西客家八县之一的纯客家县,清流李家乡李家人自称为“陇西李氏”,族源可追溯到元祥公(李渊之二十子),元祥公曾被分封为闽越江王,为李氏之远祖。翻开李村《陇西船冈李氏族谱》①,“始祖八郎公讳敬荣,系出自天湟唐高祖李渊之后裔,四七大郎公之长子,于宋仁宗嘉祐三年(1058)出生于吾地(清流温郊梧地村),后经纪汀连而定居船冈李家渡”②。船冈李家渡就是今天李家乡李村所在地,旧时因文川河把李村分隔为河前和河背,交通要靠船来摆渡,故称船冈李家渡。傩舞“五经魁”在船冈李家渡历经了19代,传衍至今已500余年。

(一)源起的描述体现了客家宗族文化意识

据李家乡村民的口述材料、李氏族谱及清流文史资料的说法,李家“五经魁”源于明朝正德末年至嘉靖初年,据说李氏九世祖得保公秀才出身,颇有文采,然因仕途不得志,回乡深居,好谈论时政、话古道今,常讲一些历史上的爱国人物故事教育孙辈。他有四个儿子,十一个孙子。有一年过年孙子们相拥着一起给爷爷拜年的时候,其中有五个孙子别出心裁,头戴纸质面具,手持用长形红布条和竹枝做成的旗幡,每面旗幡上各写着 “吉祥如意”“人寿年丰”“福如东海”等祝词,得保公十分高兴,充分肯定了孙子们的聪明才智和孝敬之心。第二年冬至,爷爷把孙子们召唤到跟前,对他们说,“爷爷受到你们的启发,也用纸糊了五个面具,画了五个历史人物的脸谱,他们分别是:雷公(雷震子)、魁星、判官、天官、将军,希望你们勤耕苦读、能文能武、匡扶正义、清正廉明、为亲尽孝、为国尽忠”。每位人物配上相应的旗幡,写上祝词,雷公配“风调雨顺”、魁星配“鹏程万里”、判官配“清正廉明”、天官配“国泰民安”、将军配“建功立业”。命孙子们在大年初一,戴上面具拿上旗幡,挨家挨户向伯伯叔叔们拜年。由于纸糊的面具不易保存,在雨天也不宜出行,后改由楠木雕刻面具,见图1。得保公有十一个孙子,后又按照五人为一组分两组,剩下一个大孙子当领队,得保公的二儿子又给每个人物设计了相应的动作,规定了出场队形。因为有五个人物,在当时明代有“五经取士”的科举制度,每一经的第一名即为经魁,五个人物中又有一人为掌管文运的魁星,于是称之为“五经魁”。规定每年的正月初三为“经魁出行”,即到各家各户拜年只行不舞,正月十四为“经魁盛会”,边行边舞,年年如此。“经魁盛会”是综合性的民俗庙会,乡民们抬着镇武祖师③、五谷神巡游,当地人称“游菩萨”。“五经魁”表演开道在前,接着是抬花棚、走古事队,抬菩萨队、腰鼓队、舞狮队依次出游,届时还有武术表演。“经魁盛会”也是李家乡一年一度最热闹最重要的民俗活动。

图1 五经魁五个人物(笔者拍摄于李氏祖祠)

从“五经魁”的源起我们可以得出这样几条信息:李氏先祖是读书人;李氏家族人丁兴旺;“五经魁”是李氏先祖创造并在李氏家族内部活动。为此我们可以解读出:李氏族人信奉耕读传家、积善清明,对外尊崇家国大义、忠孝两全;对内期盼人丁兴旺、子嗣绵延。在李氏族人的口述文本中,有“颇有文采”“忧国忧民”“聪明才智”“孝敬之心”“勤耕苦读”……透过这些可以反映出客家人在对待先祖、对待家族传统表现出来的那份“尊崇之心”与“维护之意”。这份尊崇之心与维护之意的生发原点在何处?这要从客家文化语境出发去解读。何为“客家”,许慎的《说文解字》中说:客,寄也。“客”与“主”相对,简言之客家就是寄居于他乡之人,有了这个语境前提,就不难理解客家人对自己先祖以及族群文化的维护与坚守。客家人在经历了颠沛流离的变迁,更知道生活的艰辛、生存的不易,避免分散流离,只有“团结才是力量”,才能在异地立足,才能实现族群的绵延。并且这个源起描述具有明显的排他性,为“五经魁”为李氏家族所独有找到了源头的合法性。因此,客家人不断强化“崇宗敬祖、不忘祖德”的宗族文化意识。这种宗族文化意识在客家文化中是至关重要的,某种意义上说没有宗族文化意识就没有客家人的存在。

(二)人物选择契合了客家精神的核心观念

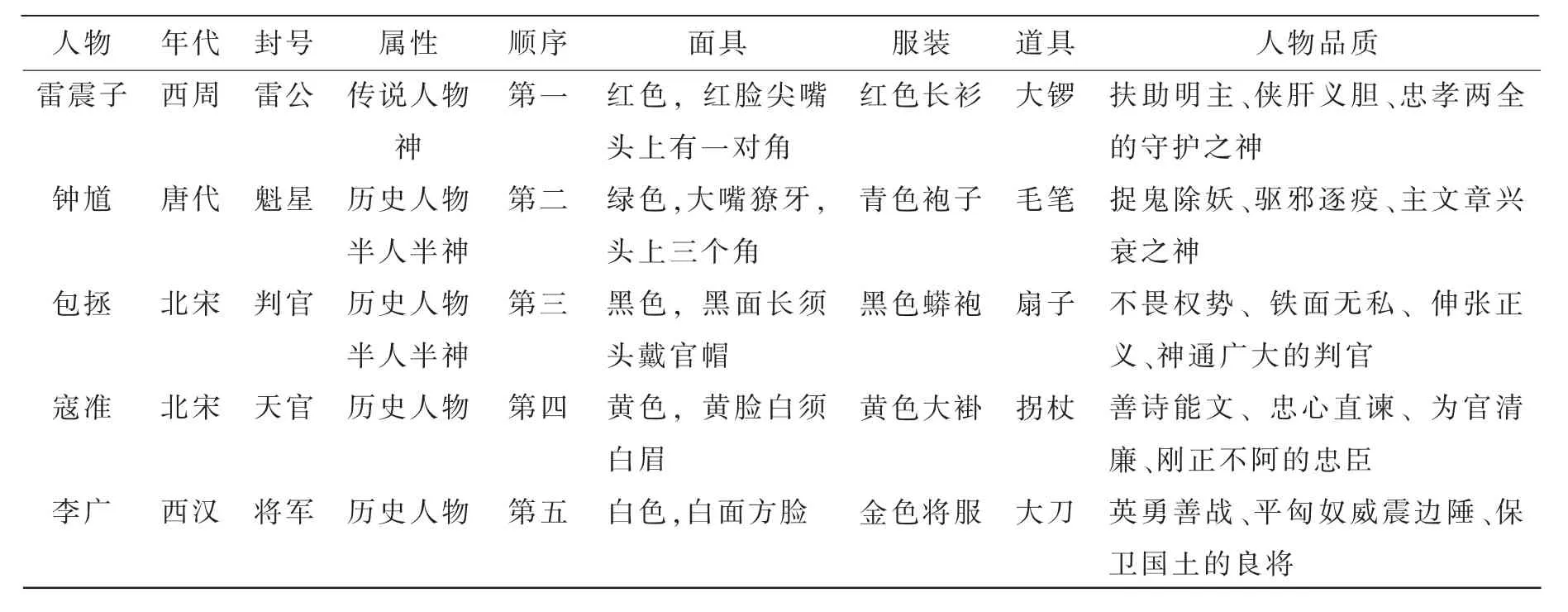

面对历史故事以及神话传说中浩如烟海的英雄人物,清流李氏先祖在“五经魁”的人物选择体现了客家人的精神诉求。客家人自称“中原士族、三代移民”,深刻认识到家族文化传承对家族的影响是巨大的,把“耕读传家”奉为圭臬。“生子唔读书,不如养条猪”“子弟不读书,好比没眼珠”等劝学俚语在客家地区广泛流传,崇文重教风气薪火相传,李氏族谱字辈表中“国家思安靖,赞育当相胜”④即是对子孙的忠告。客家人通过不同的载体(如族谱、家祠、民间艺术等)寄予这种教育的理念,使后世子孙在濡化中传承族群意志与文化。“五经魁”就是李氏先祖选择的载体之一,见表1。这种利用民俗艺术活动作为文化教育的载体在其他民族中也可见,如侗族通过“侗族大歌”达到对自然、历史、人文知识以及生活常识、劳动技能、伦理道德等传承的目的,这样的形式不仅容易记住,更有利于传承。

表1 五经魁人物信息表

通过分析“五经魁”的五个人物信息,可以得出:第一,人物年代都是在北宋以前,这也符合“五经魁”源起于明朝的时间推断。人们的思维逻辑常常会从过去的历史中去寻找英雄人物,这也符合客家人好“讲古”(即讲述过去的传说与故事来教育孙辈的习惯)。第二,五个人物有神和人,有传说人物,也有出现过的历史人物。在中国的乡土社会中,对于塑造神、选择神向来是持开明的态度。民间信奉“万物有灵”,只要能够达到某种诉求都可“化用于我”,因此在客家地区家家户户的神龛之上,天、地、君、亲、师,以及儒、释、道各路神灵与祖宗共享香火是常态。第三,人数的选择与民间对“五”数字崇拜不无关系,“五”在中国古代被赋予了某种神秘的力量,《史记·天官书》说:“天有五星,地有五行。 ”“五”可以是东、西、南、北、中五个方位,可以代表仁、智、礼、义、信五种品德,金、木、水、火、土为五行,还有人间五味、五音,以及五岳、五帝、五谷神崇拜,等等。第四,五个面具以及服装的颜色选择对应了“五色”,即青、赤、白、黑、黄,在古代以此五色为正色。五色又对应五方之神,即东方青帝、南方赤帝、西方白帝、北方黑帝、中方黄帝,赋予了五个人物更为强大的神力。如果说这前面四点都是客观主导,或者说在当时文化背景下的无意识的选择,那么最后一点则是明确的主观的有意识选择,即人物品质的甄选与客家文化精神相对应,这是被李氏先祖选择作为家族神的关键。从上表人物品质中可以看出客家精神的核心观念:爱国爱乡、敢闯敢拼、尊师重教、忠孝廉洁。对五个人物品质按照客家人的文化逻辑加以编织,形成一条具有独立的价值准绳:为臣要忠心护国、为官要清正廉明、为将要保家卫国、为子要孝义当先,还要立志修身、文武双全、金榜题名、光宗耀祖。五个人物按照既定的出场顺序:雷公敲大锣开道,随后魁星挥舞毛笔驱邪逐疫,接着判官、天官依次出场,最后将军挥舞大刀压阵。据说这个顺序几百年来是固定不变的,体现了民俗具有的无形力量对人们的约束以及儒家传统礼制对秩序的维护与强调。

由此可以看出“五经魁”的人物选择是李氏先祖对人物品质与族群文化的重新整合与建构,反映客家文化的精神内核,旨在通过“五经魁”这个物化形式传达李氏家族的精神诉求。

(三)形态样貌反映了闽西客家的文化生态

人们通常把人类文化的生态划分为:自然生态和社会生态。地形、地貌、气候、植被等为自然生态;经济基础、上层建筑、意识形态等为社会生态。[1](P17)文化生态是一个有机的整体,是民俗艺术赖以生存和发展的土壤,民俗艺术也决不是孤立存在的,它的生存和发展与周边整体的生态有着内在的关联性。

英国学者伊格尔顿发现:“身体已不仅是一个自然实体,更是一个文化概念。不同的文化都会通过各种法律和仪式,试着对身体做出限定。”[2](P258-260)舞蹈是以身体为载体,必然承担着文化的含义,也会反映出文化的特点。清流是闽西重要的客家县之一,而客家文化与中原文化一脉相承,明嘉靖年间的《清流县志》中写道,“清流虽僻在南服,衣冠文物之盛不殊中州”[3](P1),明确说出了清流县的文化之盛和中原没有什么区别。客家文化较多地保留了中原文化的原生形态,其中就包括中原的“傩文化”因素。傩在周代作为宫廷驱鬼仪式,后逐渐世俗化,唐宋以后随着南迁汉人进入闽粤赣边界山区,该地区是客家人迁徙的重要居住地与中转地,成为中原文化的一个沉积带。据调查和考证,闽赣交界的武夷山脉东西两侧的大部分客家县都保留着傩仪,如西侧江西的南丰、黎川、宁都和东侧福建的泰宁、邵武、宁化等。虽如前文所述,“五经魁”源起在李家人的口述文本中属于他们九世祖得保公的“偶然”创造,但民俗活动均是在民族历史、所在地域、生产方式、宗教信仰、周边他民族与人群宗教、习俗影响,及所在社会体制等多方面条件下所形成的,因此“五经魁”是客家人在中原傩的基础上,出于驱邪逐疫、祈福纳吉的目的,又加入了祭祀祖先、教育子孙的内涵而加以改造重构的傩舞样态,是傩文化与当地土著文化整合后形成的新的傩舞品类,并随着时代的发展弱化了其作为驱邪逐疫的原生功能,强化了祭祀、教育、娱人的功能。

“五经魁”是对中原傩文化的迁移与改造,而角色神祇形象的塑造则反映了当地的自然生态以及由此衍生的民风民俗。清流地处闽西大山深处,山高林密,沟壑纵横,从毛泽东《如梦令·元旦》中“宁化清流归化,路隘林深苔滑”的诗句可见一斑。此外常有猛兽蛇虫侵扰,瘴气横生,因此自古盛行山精木怪之说。《汉书·地理志》称越人“信巫鬼,重淫祀”。《宋史·地理志》谈福建路民风,称“其俗信鬼尚祀”。即使受了程朱理学思想影响,各地也未停止造神,南迁汉人也未能移风易俗,因此巫觋之风不减,还加入造神的运动中去,对原有的神灵进行了改造,赋予其“人形神性”,“五经魁”即在这样的文化生态背景下产生。李家人一直把“五经魁”作为他们家族的守护神,认为“经魁出行”可以驱邪逐疫,其神符可以保佑族人逢凶化吉,见图2。虽然现在“五经魁”的巫傩内涵逐渐消解,但其诞生之初和该地区的巫风习俗与造神运动是分不开的。

图2 经魁出行 (图片来源于网络,http://fj.sina.com.cn/city/sanming/culture/2012-12-11/17211631.html)

“五经魁”动作形态反映了客家人“尚武”的文化习性。这个“尚武”有两个方面的含义:一是习武成风,二是崇尚忠义且富有不屈不挠的革命精神。偏居山区的客家人在恶劣的自然环境与社会环境中,要与天斗、与地斗、与人斗,没有强健的体魄和果敢的性情很难生存,因此客家地区习武成风,客家武术也源远流长。李氏宗族具有很深的武术渊源,在《陇西船冈李氏族谱》中记载,河南苦县是李氏武术的发源地。祖先们曾到河南少林寺拜师学艺,迁居闽地的李氏后人又学习少林南拳,因此李氏武术兼有南北之长的独特风格。明清时期当地习武最为盛行,李家先后建有三寨五土楼作为练武场地,是当地有名的“武术之乡”。在解放后,清流县举行过三次全县武术比赛,李家四位武术代表榜上有名。“五经魁”的动作形态脱胎于武术,或者说是武术与舞蹈相融合的民间舞蹈形式。扮演人物的演员要身形矫健有武术功底才能胜任。在游街表演中,通过前后两两对打擒拿格斗的武术套路完成表演,如天官与将军配合表演“鲤鱼剖腹、贴地割葱、黄蛇缠颈、鹞子翻身”等动作,具有很强的对抗性与技巧性。虽然这种对打不是真刀真枪的竞技类打斗,但是一招一式、前后腾挪跳跃转身都要表现出孔武有力、干脆利落的劲道。客家人的 “尚武”还表现在对忠义的崇尚,“五经魁”在开演前必须要去李氏祖祠和“义勇祠”⑤进行祭拜以告慰祖先与烈士,此举也反映出在客家人心目中“忠义”是和祖德一样值得崇敬和铭刻于心的。此外,客家人不屈不挠的革命精神在中国近现代革命史中可窥一斑,在此不做赘述。

二、在客家文化语境中“五经魁”传承动因分析

(一)偏居一隅、聚族而居是其世代传承的外部条件

客家人有深厚的宗族意识,形成 “诸邑大姓,聚族而居,族有祠,祠有祭”的宗族社会。闽西客家家族形态主要表现为单姓血缘大家族自然村和相对集中的血缘聚居形式。如本文所述的清流李家乡李村全村都姓李,没有外姓。客家人在南迁过程中,为了克服种种人们难以想象的艰难困苦,他们必须依靠血缘家族团结的力量,协调整个家族行动。到达迁居地后,仍需保持家族整体力量方能抵御土著、流寇袭击,战胜自然灾害,获得赖以生存的土地,从而形成了以血缘为纽带,以地缘为依托,有高度凝聚力的家族制。闽西在历代封建统治时期都处于“山高皇帝远”的封闭状态,在很长一段历史时期内,统治者的行政管理很难到位。于是,家族和宗族便成了对内管理族人、组织生产、开展公益活动、发展文化教育,对外应对官府、协调族群关系、开展经济交流,甚至组织宗族械斗等活动的最主要的社会组织。长此以往,家族和宗族便成了各地的基层管理单位,家族长者或宗族长便成了当地无冕的基层行政官员,而历代地方政府也乐于把基层行政管理职能赋予他们,从而实现对偏远山村的有效统治。[4](P89-94)在宗族里有自己的族规、祖祠、家庙,家族的大小事宜都是宗族代表共同商议处理,形成了自理自治的宗族社会,构成了相对封闭的内部环境。2018年李家乡成立了乡贤理事会,这是对李氏宗族自治的一种延续,说明宗族自治在新时期社会治理也具有一定的积极意义。

李氏家族世居的李家乡地处闽西大山深处,四周高山环抱,古木参天,但境内地势平坦,形成一个小盆地,土地肥沃,适宜耕种。李氏先祖正是看中这块隐于大山的“风水宝地”而迁居于此,世代在这里过着自给自足的农耕生活,因交通闭塞与外界的沟通与交流也较少,这从其地名“船冈李家渡”可知,以前去往李村是要摆渡前往,到了清道光十四年(1834)才用八条木船以铁链相连建成浮桥,直到20世纪60年代才有简易木桥。“在这样内外相对独立且封闭的环境中,仅仅具有经济生活方面的自足是不够的,同时必然具有在精神生活方面的某种自给自足。”[5](P(24-57)因此在宗族社会中,通过公共空间举行的各类民俗活动,使族亲们在共同参与中实现信息交流、人情往来的精神互动,从而使得精神需求得到满足,以此弥补传统村落与外部社会之间不甚通畅的信息交流渠道。“在某种意义上可以说,精神生活对于人与人之间的交往的依赖性,要远远高于物质生活对于交往的依赖性。”[6](57)同时由于受外界影响和冲击较小,使得李家习俗依旧,保留了相对较多的传统民俗文化,如客家武术、舞狮、游龙灯、花蓬架事、民间音乐、传说等。这是“五经魁”能够世代传衍所依存的文化土壤与外部条件。

(二)维护家族传统的文化自觉是其世代传承的内在因素

“文化自觉既强调了对本民族文化之根的找寻和继承,同时也关注到了面对他者文化时应有的尊重与理解,以及取长补短的自主选择能力。它的核心是特定时空条件下某种文化的现实诉求和主体意识。”[7](P79-82)一个家族有自己的家族文化且能够得以传衍,这对家族兴旺具有重要的影响。家族文化是一个家族历史的沉淀和经验的积累与升华,家族文化见证了家族的耕读传家、生生不息的精神,是一个家族引以为傲并值得世代传承的“珍宝”。客家人格外重视这个“珍宝”,并由此生发出维护传统的文化自觉。这种自觉是在特定的历史时空中形成的,一直伴随着客家人求生存、求发展的道路。

在李氏族谱的字辈“百代图表”中,“郎四三公卿,定六子保分。万文得李应,世廷大元正。先作忠廉仁,常怀洁白金。表章天朝品,良才自然挺。积善而有因,本图长日新。修己爱以敬,治平由至性。显亲与扬名,上祖亦传芬。国家思安靖,赞育当相胜。立志曰宽宏,永求福禄兴。百代孙增进,千秋昭茂盛”,字辈表中蕴含了祖先对后裔的期盼同时也向子孙后裔传达家风家训,达到意识输出维护传统的功用。民俗舞蹈 “五经魁”同李氏族谱一样成为家族文化传承的载体。周代“制礼作乐”,利用乐舞教化子民,如“习演六大舞要起到祭奠祖先、教育后代、谐和万民的作用”[8](P133)。李家“五经魁”同样也是希望起到祭祀先祖、教育孙裔、凝聚族群的作用,这和孔子说的“礼失而求诸野”不谋而合。这个“礼”是中国几千年来的儒家思想的核心,也是客家人沿袭中原文化的礼制教育,“五经魁”这个名字就极具儒家精神意味,崇尚科举、走上仕途、光耀门楣。李氏先祖就是希望通过“五经魁”传达家族意识,强调儒家礼制是为了让李家后人能够以维护家族传统为己任。传统民俗舞蹈 “五经魁”作为家族文化的载体,成为了一种“有意味的形式”,和宗族活动紧密联系,如都是伴随着祖先祭祀,镇武祖师、五谷神出游的集体宗族活动,是大家族中的小传统,自然得到宗族的维护。这也是“五经魁”能够得以世代传承的内部因素。

2007年李家“五经魁”作为传统民间舞蹈被列入福建省非遗名录之后,李家乡还成立了“五经魁”文化研究会,全部成员为李氏宗亲,涉及五代,以传承和发扬 “五经魁”传统文化为使命。从宗族社会的自然传衍到人为制度的加固,李氏族人从自发、自觉维护传统走向规范化、法治化的保护观念之路,时代赋予了李家人更多的责任和使命。

(三)加强族群凝聚力、实现文化认同是其世代传承的根本动力

对自我身份的认识,是人类的基本诉求,是人心灵意义上的归属,是情感有依、心灵可栖的呈现。“我是谁,我从哪里来,我向何处去”,面对人类永恒的思考,客家人表现出的强烈寻根意识,是世界上其他民族或民系所少见的。客家人无论身居何处,都要漂洋过海、跋山涉水重返故土,进行一次又一次的祭祖寻根之旅。这些行为的背后是有自我身份追寻、自我文化认同作强力支撑的,离土境况与思乡之情固化成强烈的习俗捍卫,具体表现在以下方面。一是建宗祠。宗祠(祖庙)是客家人供奉祖先牌位、处理家族事务、祭祀活动等的场所,它也是古代宗法制度的核心,在客家人心目中是神圣且不可或缺的,于是“凡大小姓莫不有祠,一村之中,聚族而居,必有家庙”。二是修族谱。客家人认为“国不可无史、家不可无谱”,修族谱是子孙应该做的事,也是利后世的大功德,正如李氏族谱谱序中写道“寻宗问祖、溯根源流,乃裔孙之骘德”。三是说客家话。“宁卖祖宗田,不忘客家言”,客家人对客家方言的执着,就是追寻文化认同的表现。

“每个民族(民系)对文化的选择,其着眼点和归宿点,都离不开生存和发展这两大基本轴心,其内在的文化功能围绕这两个轴心不停地转动。”[6](P29)民间艺术的文化功能也是建立在这样的认识之上。“五经魁”作为李氏族人的主体文化选择,“它旨在树立标识,聚合族类,以艺术的符号传导同源共命的信息,并作为信仰相通、风俗传习和社会凝聚的手段”[9](P138),其最终目的还是离不开家族的传衍与发展。李氏族人借助“五经魁”,把族群的情感与譬喻传达给族人。对内,是李氏族人对于先祖的共同历史记忆,李氏族人一边沉浸于对祖先的追忆,一边形成集体的意识,并且这个意识是被年复一年地反复强调。通过跳“五经魁”,族人们形成了共同的历史记忆,强化了族群内部成员的文化认同,从而使族群凝聚力得到提升。对外,李氏族人通过“五经魁”的表演与展示,是向周边乡民(非李氏宗族成员)或其他宗族进行的自我标识,强调的是其族群身份,旨在提升家族的影响力,进而树立起“五经魁”作为李氏族群特有的文化符号的意义。此外,对于移居他乡或旅居海外的李氏族人来说,通过“五经魁”这种“看得见的乡愁”唤起对自我身份的认同感,进而激发他们爱国爱乡的情怀。就在这种周期性的不断重复的“自观”与“他观”氛围中,“五经魁”完成了其作为李氏族人自我肯定、自我认同,同时又提升家族凝聚力与影响力的载体的任务。

三、结语

客家人作为汉民族的重要支系,从祖先带有被迫和悲怆色彩的南迁之路,到现在的安居乐业,走过了漫长而艰辛的历程,也形成了别具一格的客家文化。在客家文化语境中,一方面,中原文化牢固的本土意识与人文精神一直影响着客家人;另一方面,迁居地完全不一样的文化生态环境迫使他们要对原有文化进行改变、扬弃和重新整合。对整合过的文化进行再认同是客家文化能够形成的重要基础。客家文化的强大整合调适能力使客家人面对文化生态变迁而能够表现出更加从容的心态。

在全球化潮流席卷的今天,中国社会发生了深刻的变革,工业化、城镇化等现代化进程让我们向传统的、封闭的小农经济告别,人们无论思想观念,还是衣食住行等都发生了翻天覆地的变化。传统的客家宗族社会面临着严重的冲击,依托于宗族社会发展而来的客家文化也面临着消解的危机。然而在全球化大潮面前,地方性知识与本土文化又得到凸显,形成全球化与本土文化复兴平行的两股潮流,全球化的力量有多强,本土化的反弹就有多强。因为越是全球化,人们就越要找到自己文化的身份认同,使自己不至于在全球化的浪潮中淹没了自身。李家族人正是基于对身份与文化的认同,从而生发出对传统文化的坚守,这也是对“五经魁”这样的民俗艺术还能在闽西客家地区传衍的有力阐释。2017年“客家文化(闽西)生态保护实验区”获国家文化部批准成立。建设文化生态保护区的最终目标,是将人的生活与自然环境、社会环境协调起来,以建立文化自信、文化自适、文化自觉的和谐结构。[10](P26-32)笔者也有理由相信,在本土文化复兴与国家政策双重合力下,闽西客家人能够以更好的文化自信、文化自适、文化自觉继续守护他们的“精神家园”。

注释:

① 《陇西船冈李氏族谱》由“五经魁”的省级非遗传承人李炳洪提供。李炳洪,船冈李氏第27代。

② 引自《陇西船冈李氏族谱》上卷,陇西船冈李氏研究会编,1993年,第15页。

③ “镇武祖师”即真武祖师、真武大帝,传说中的北方之神,道教之神,是李家人信奉的地方保护神。

④ 引自《陇西船冈李氏族谱》中的字辈表,其基本释义:国家要富强要长治久安,应当要大力发展教育。“字辈”也叫字派,是指名字中表示家族辈分的字,也是后世子孙取名的重要依据,是中国古代特别的“礼制”。

⑤ “义勇祠”是为纪念李家乡11名在“七七事变”中牺牲的战士于民国三十一年(1942)而建。“文革”期间被毁,后重新修复。