“诗意的声景与自然的情怀”

——梁雷管弦乐作品《千山万水》音乐分析与研究

2021-11-04仲晨晨

仲晨晨

内容提要:本文以梁雷于2017年所创作的管弦乐作品《千山万水》作为研究对象,将技术分析与思想解读作为两个主要研究线索,对作品的创作风格及主要特征、绘画艺术对音乐创作的启示,以及作曲家的创作思想与人文情怀进行逐一分析研究。通过具体分析,解读作曲家相对独特的音乐语言的构成过程,从而进一步理解作品中所塑造的多种景观意象的深层内涵。

梁雷(1972- ),美国加州大学圣地亚哥分校(UniversityCalifornia,SanDiego)音乐系教授,近年来颇受国内外音乐学术界的关注,曾获得艾伦·科普兰奖、古根海姆奖、美国罗马学院罗马奖等殊荣。梁雷是一位勤奋的作曲家,至今已创作百余部作品,其创作体裁包括键盘乐独奏及其他乐器独奏、小型室内乐、中型和大型室内乐、乐队作品、声乐与室内乐歌剧、电子音乐及电影音乐等。在创作经验的逐渐积累下,他发展出了一个名为“一音多声”(one-note-polyphony)的作曲技术①,是以影子(shadow)、呼吸(breathing)和变化(transformation)三个概念为基础的创作方法,其中包括对20世纪以来西方先进作曲技术的灵活运用,并加上中国传统艺术独特的审美认识,使他的音乐作品呈现出一种十分新颖的音乐风格。除此之外,梁雷在音乐理论研究方面也有所成就,他大量研究国内外不同作曲家的音乐作品,并长期坚持发表文论来阐述其音乐理念,曾与洛秦②教授合作出版了《汇流:周文中音乐文集》《周文中口述历史——东西音乐合流的实践者:周文中》《借音乐提问——梁雷音乐文论与作品评析》等著作③,是一位学识广博的学者型作曲家。

梁雷的音乐作品色彩丰富且十分灵动,其音乐风格得以形成主要受益于一系列重要的启发点,包括:中国古典文集阅读、近现代山水画艺术研究、中国京剧美学思想探讨、蒙古音乐、古琴音乐、建筑美学以及电子音乐探索。可以说,古典文集阅读是梁雷对我国古代历史文化自我认知的基础,而山水画、京剧美学、蒙古音乐、古琴音乐以及建筑学对梁雷创作中的审美追求、美感平衡、色彩要求、布局设计以及意境塑造等方面均产生了重要影响。虽说梁雷的“一音多声”技术是对古琴音乐进行声谱分析后而产生的,但其音乐创作综合了上述各艺术门类的总体理解及审美认识,而电子音乐是梁雷后期探索音乐可能性的重要扩展手段。他在2014年所创作的多声道电子音乐作品《听景》(HearingLandscapes)以绘画艺术美感作为基础,对声音的空间方位转换做了很好的实践,从而达到一种随笔墨移动的景观效果。因此,梁雷的创作理念吸取了多方面营养,其创作建立在“跨越了历史、文化、技术与学科界定的丰富资源上”④。这可以说是其音乐绚丽多彩而充盈着诗意的重要原因。

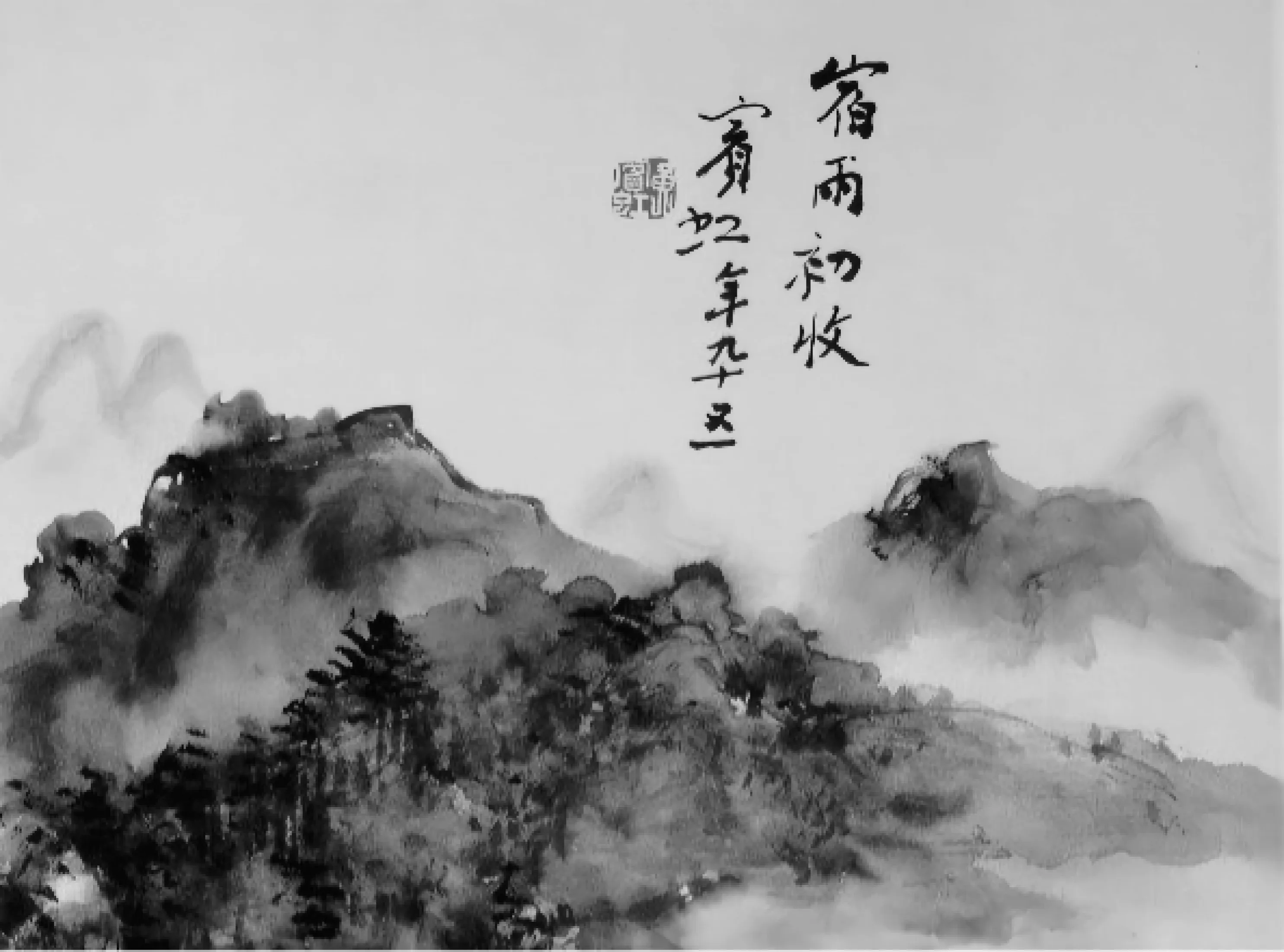

管弦乐队作品《千山万水》(A Thousand Mountains,A MillionStreams,2017)是受波士顿现代交响乐团委约而创作,并由该乐团于2017年在美国马萨诸塞州波士顿新英格兰音乐学院乔丹音乐大厅首演,由杰波戴亚基金会赞助,吉尔·罗斯(GilRose)担任指挥。后于2020年荣获路易维尔大学(UniversityofLouisville)的格文美尔作曲奖(Grawemeyer AwardforMusicComposition),此奖常被称为“作曲诺贝尔奖”。《千山万水》的创作与曹仲英先生所收藏的一张1952年的特别绘画专辑有关,那是87岁高龄的黄宾虹⑤因眼睛患有白内障,在几乎处于失明状态下坚持作画所留下的一生最为神奇的作品。在作品介绍中,作曲家写下了一段富有诗意的文字(笔者直译):“一幅风景从黑暗中浮现,被艺术家的内心视觉所照亮,远处的轮廓、形状、颜色的暗示和空虚。随着观众越来越接近风景,线条和人类的存在开始浮现,声音的共鸣,直到我们成为它的每一个笔触和墨水的溅射,伴随它的每一个呼吸。群山都在呼吸、歌唱和咆哮。大地在颤动、脉动和舞动;它腾空而起;它搅动、膨胀、上升、磨碎、汹涌、伸展和盛开;它战栗、摇晃、崩塌,破碎……雨,一滴又一滴的雨又回来了,将残垣断壁复原。一次祈祷,一次复活,雨把生命带回大地,而它又恢复了那温和的心跳。”此段文字可以说是作品内容的缩影,作为一条引导线索构建出全曲的结构轮廓。

一、两种结构规律

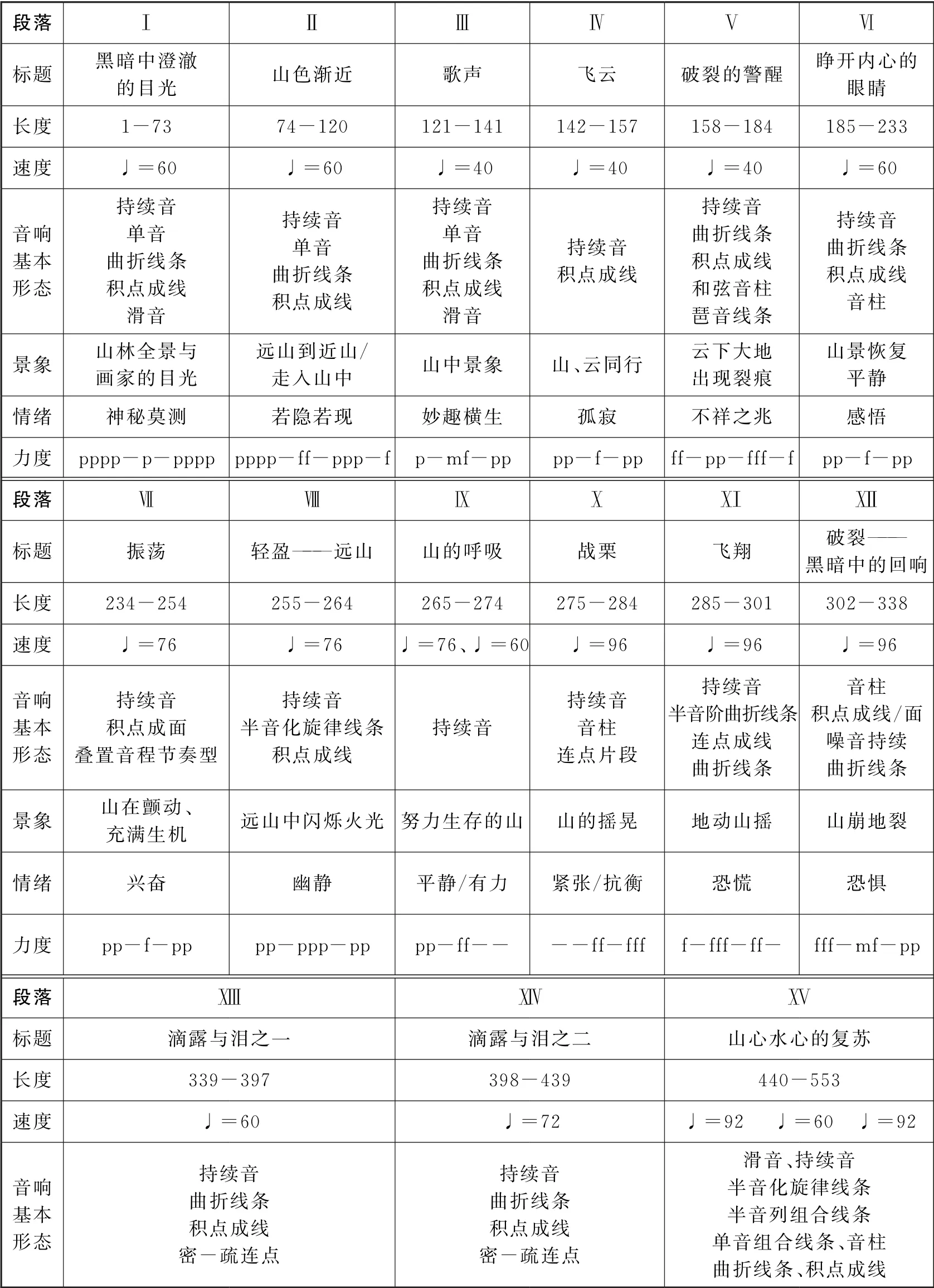

《千山万水》全曲553小节,其内部呈现出文学性的叙事结构与大曲结构两种结构规律特征。从文学性的叙事结构方面来看,整体上分为千山和万水两个部分,内部包含15个小部分,均带有小标题。第一大部分“千山”共338小节,由12个景观形象构成,其标题为:黑暗中澄澈的目光、山色渐近、歌声、飞云、破裂的警醒、睁开内心的眼睛、振荡、轻盈——远山、山的呼吸、战栗、飞翔、破裂——黑暗中的回响。第二大部分“万水”共215小节,其中包括三个景观形象,分别为:滴露与泪之一、滴露与泪之二——心灵的平抚、山心水心的复苏。从标题特征来看,表现出较强的故事性发展脉络,以“山景”的逐渐变化为成因,以“水滴”的描述作为故事化的结局。

在作品内容简介中,梁雷引用宋朝画家郭熙在《林泉高致》中的一段话:“山,近看如此,远数里看又如此,远十数里看又如此,每远每异,所谓山形步步移也。山,正面如此,侧面有如此,背面有如此,每看每异,所谓山形面面看也。如此是一山而兼数十百山之形状,可得不悉乎?山,春夏看如此,秋冬看又如此,所谓四时之景不同也。山,朝看如此,暮看如此,阴晴看又如此,所谓朝暮之变不同也,如此时一山兼数十百山之意态,可得不究乎?”⑥这段话形容人在不同时间和角度下所看到山脉千姿百态的景观,表现了作曲家在作

品中对景观塑造的重视,同时通过音乐性格的变化来反应作曲家复杂的内心世界。

段落ⅩⅢⅩⅣⅩⅤ景象雨水灌溉一线生机山、水重生情绪无始无终静中有动内心的感动力度pppp-pp----pp-f--ppp pp-mf-pppp-f-p-ppp-无声

景与情是联系15个部分的纽带,景象通过视角的切换,从完整到破裂,最后到重生,是个曲折的发展过程,人的情感也随之跌宕起伏。从速度上看,第一、二和六部分,为景象完整、情绪平静的部分,速度为♩=60速度。在第三、四和五部分,景观和心理都产生了变化,速度变成了♩=40速。第七至第九部分,景象预示不祥的预兆,情绪从喜转到忧,速度加快到了♩=76速。而从第十至第十二部分,山的摇摆越来越剧烈,以至于最后全面崩坏,人的情绪也从忐忑不安到心急如焚,速度提升到了♩=96速。进入到第十三至十五部分,速度从♩=60提升到♩=72再到♩=92,是随着雨滴的灌溉使大地恢复了一线生机,最终得到重生的过程。而人的情感,也从哭泣到喜极而泣再到感动的情绪逐渐转变。

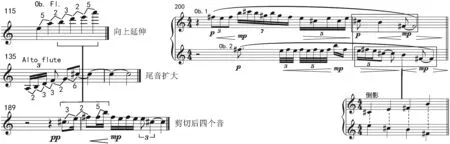

综合表1中所示特点,作品呈现出大曲的结构特征。“千山”部分可以分为:散-慢-散-中-快五个部分;“万水”部分包括:散-中-快-散-复起五个部分。大曲的结构多为散序、中序和破,其中散序多为散板,中序为慢,破主要为快速,其中入破呈现由慢到快的走向。从“千山”部分的速度特征来看与大曲结构的速度特征一致,不同之处在于作品的第六部分,是对第一部分的回顾。另外,中序又称歌头,作品的第三部分小标题为“歌声”,可以看出两者有着内在联系。“万水”部分的速度呈现加快趋势,最后一部分再次提速,也呈现出大曲中复起的特征,而音乐中所暗示的则是生命重获新生的状态。

表1 文学性叙事结构图表

表2 大曲结构图表

二、五声化与半音化因素的新结合

《千山万水》的音高组织主要以五声化因素和半音化因素为基础,其中包括四个方面内容。第一,蒙古长调旋律和诺古拉颤音旋律的借鉴及其变形;第二,五声调式音阶与核心音的运用;第三,旋律中产生的和弦结构;第四,半音化因素的体现。在长调旋律出现的时候,往往是由五声调式所体现的,是一种情怀的表现和情绪的抒发。半音化的出现不但转变了五声调式在音响上的听觉体验,也对音乐的景观塑造产生了影响。

(一)蒙古长调旋律和诺古拉颤音旋律的借鉴及其变形

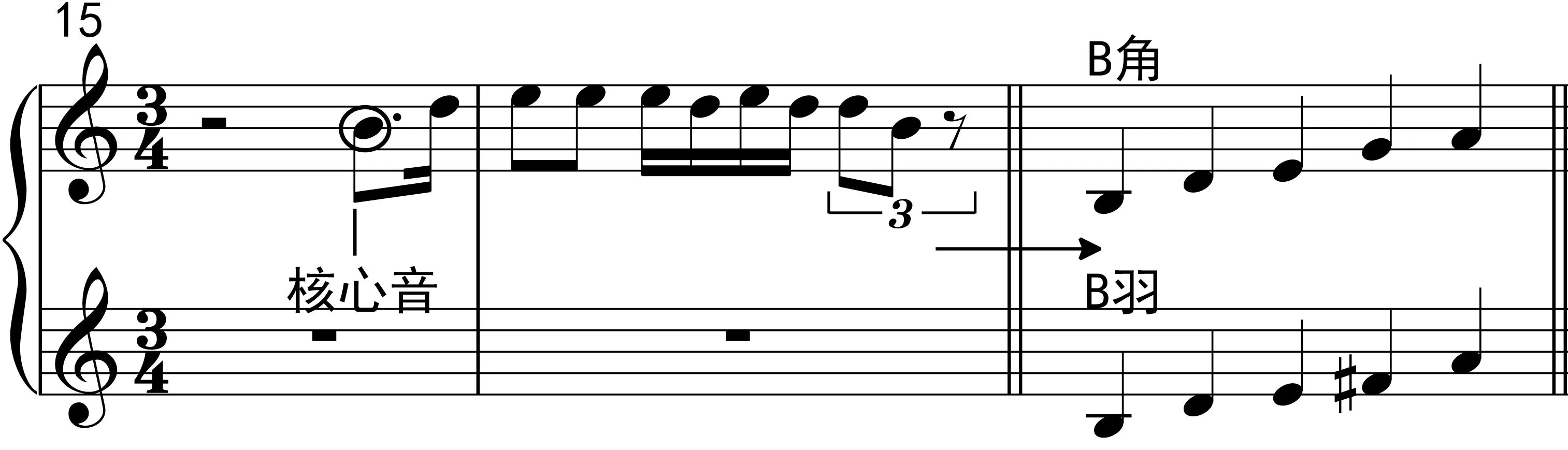

在作品的第15小节的是长调主题原形的第一次出现。主题原形自身前后音高呈现逆行的关系,主干音音程关系为[0,3,2],也就是小三度加大二度的音程关系。而两端的音程含量是[0,5],为纯四度音程关系。从B音开始,这个旋律既可以是B角调式,也可以算作B羽调式,主题第三拍的十六分音符是诺古拉颤音的体现,末尾音的下行是模仿诺古拉拖腔的向下进行。

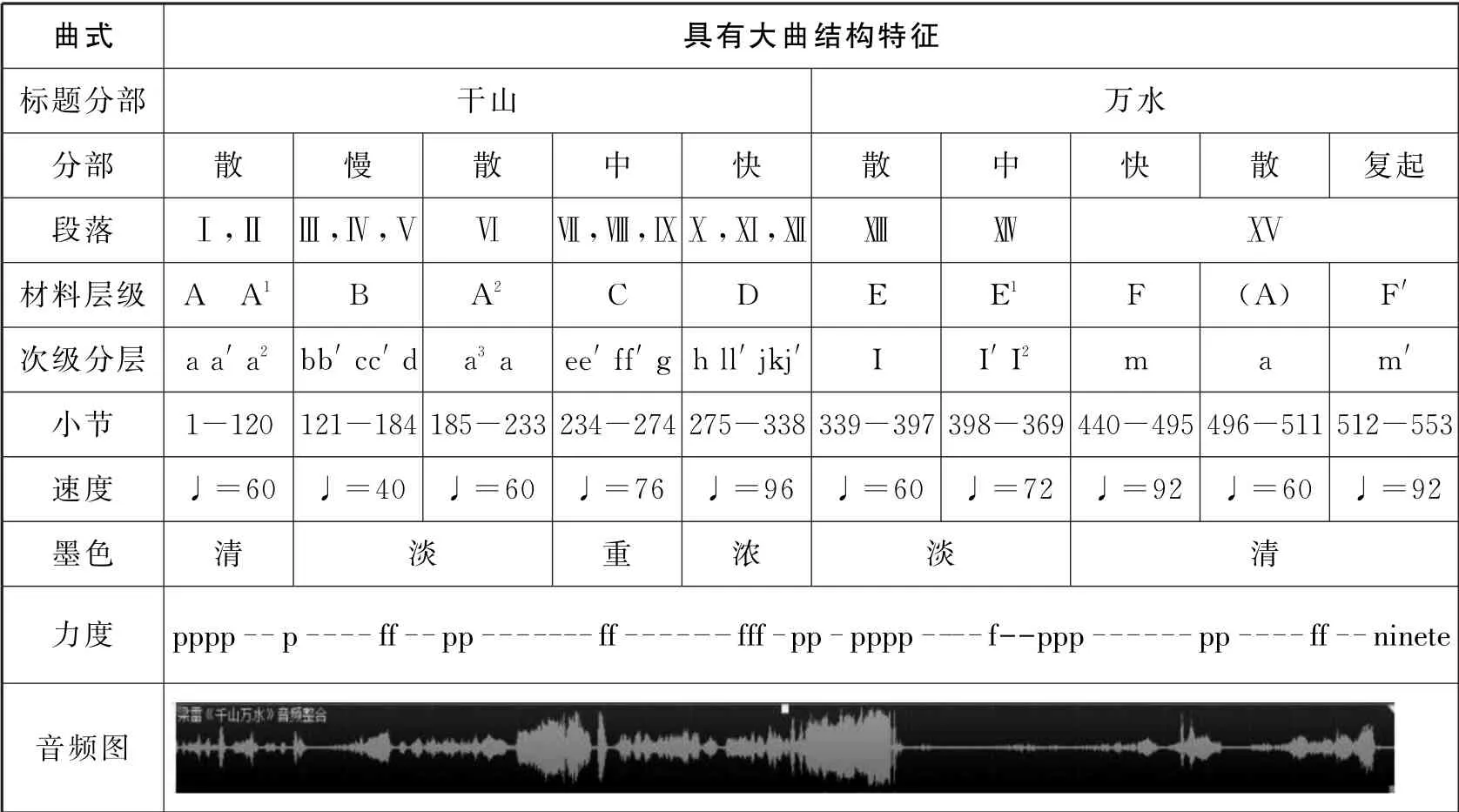

谱例1 第15小节

作品中共有四个明显的旋律变形。第一次变形出现在第115小节,从谱例1可见,原形长调旋律的音程含量顺序排列为[0,2,3,5],在第一次变形中重新排列,主干音变成了E、A、B、D 四个音,音程关系变为[0,5,2,3],呈现转位的形态。由于旋律继续向上发展,又加入了E、A 两个重复音,音程关系扩展为[0,5,2,3,2,5],表现出以[0,3]音为中心的对称排列形态。第135小节为第二次变形,音程关系变化为[0,2,3,3,2,6],是在原形与变形基础上衍变而来,原来的[0,5]扩大为[0,6]。而第189小节的第三次变形,音程关系为[0,3,2,5],是在前面旋律基础上剪切后四个音而来。第四次变形在第201小节最后,旋律的主干音程向下方进行,音程关系呈现出[0,3,2,5]的倒影形态。总的来说,旋律在作品中既引导着作品的开始,也预示着作品的尾声,是牵动全曲情感的纽带。

谱例2 旋律的变形

诺古拉(Nokla)的汉语意思是急颤音。作品中的诺古拉颤音来自于长调旋律中的十六分音符,随着音程距离的扩大和缩小产生形态上的变化,当音程距离缩小时,颤音和微分音颤音的过渡显得十分自然。诺古拉颤音在发展中经常围绕旋律主干音进行,产生装饰性效果。在作品的第30 小节,是由两条诺古拉颤音变形线条组成的片段,上方短笛声部加有旋律主干音,长笛声部同时在下方通过重复循环和变换位置进行变化模仿。

谱例3 第30小节

(二)五声性调式音阶与核心音

由于对蒙古长调的引用,使作品中增加了五声性的色彩。由于特殊的音高安排,在不破坏五声调式的情感表达之余,尽量模糊了五声调式带给人们在听觉上的熟悉感,只在几个特定部分变化出现。第一部分主题材料B、D、E、D、B是围绕着B音发展的旋律,所以核心音为B,并与B角和B羽调式的内部音相符合。

谱例4 第15小节

第二部分的旋律是相邻的两层旋律线,第一层旋律音为E、A、B、D、E、A,为E 商和E羽两个调式的主要音。第二层旋律音是,是商和羽两个调式的主要音。这一部分的核心音为,来自于商和羽两个调式的内部音。

谱例5 第115小节

通过对作品的调式分析发现,作品中的音高系统由于五声调式的重叠关系产生了半音化平行的进行,长调旋律的主干音也影响了声部之间的音程结构。作品的核心音有时来自于调式内音,有时作为上一部分的延续因素,核心音不间断的贯穿始终,与五声调式及半音因素共同形成作品的音高组织。

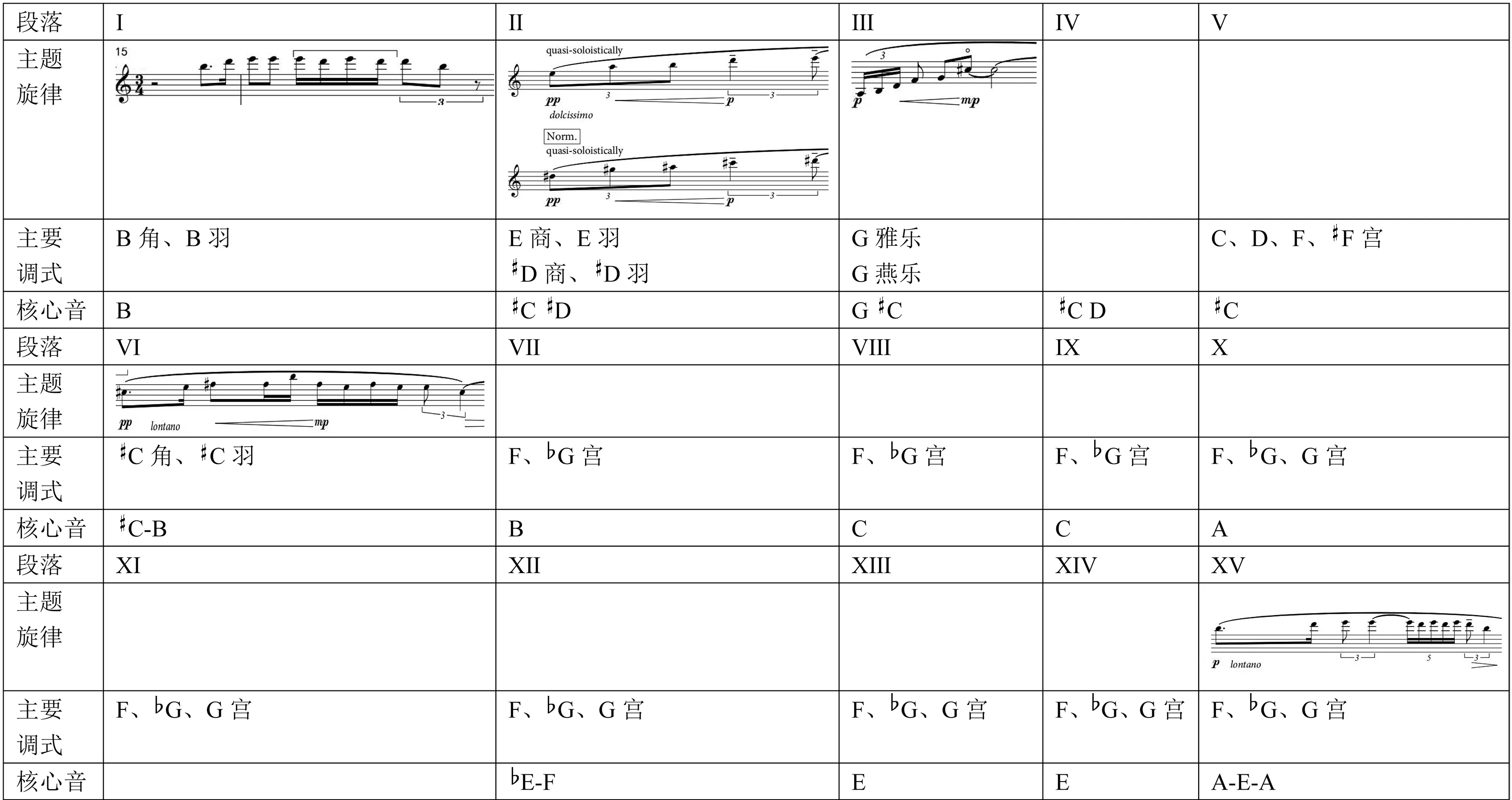

表3 主题旋律、五声调式与核心音分布图

(三)旋律中产生的和弦结构

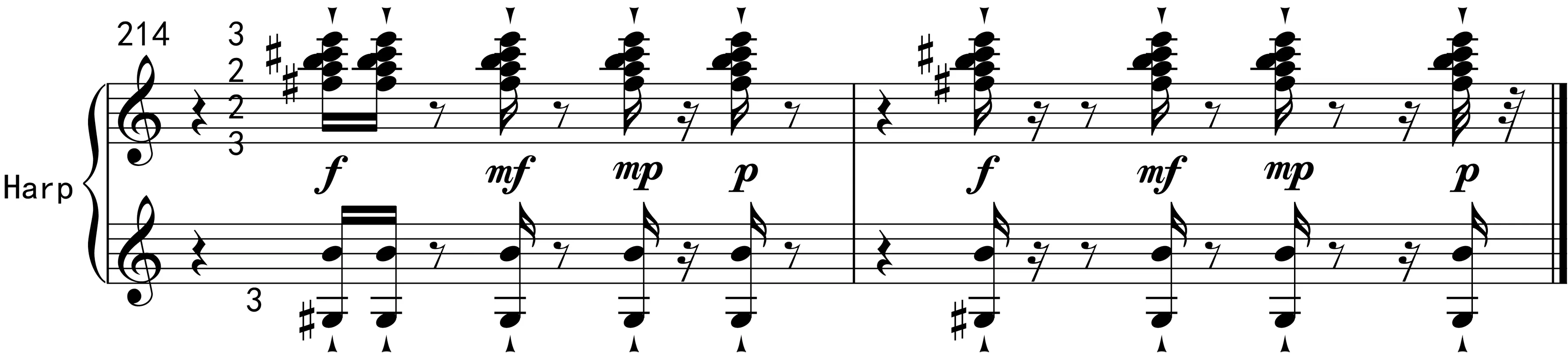

在音乐发展中,和弦结构与长调旋律中的音程关系相联系,呈现出上密下疏的结构。和弦进行以内部结构的扩大和缩小形式再进行重新组合,产生一系列连接。上文提到,作品的旋律主干音的关系为[0,2,3,5]。在作品中,如第214小节,竖琴的高声部纵向排列为[0,3,2,2,3]与下声部的[0,15]-12°= [0,3]叠置组合,可见和弦结构与旋律结构密切相关。

谱例6 第214小节

另外,2014年梁雷作为高通研究所的作曲家,创造山水画“听景”项目。他与研究团队工作者将录制下来的石英岩声音进行了频谱分析,并从上百个和弦中提炼出部分和弦,并影响了本部作品的和弦结构。总体来说,作品共出现14个和弦,其中包括三个完全重复的和弦,和弦序号分别为1与10、2与11、4与9,其他和弦为变化结构。和弦连接的过程呈现缩小和扩大的演变过程,最开始出现在第115小节的竖琴和钢琴声部。

谱例7 14个基本和弦

(四)半音化因素的体现

作品中常出现半音化体系的不同形态,主要分为四种形态。第一,平行半音音型;第二,内声部交错进行的半音运动;第三,多样化半音旋律组合;第四,五声调式叠置的半音平行。由于诺古拉颤音的特殊音调,当旋律伴随半音进入时显得自然融合,并在音响上增添了丰富的色彩。

平行半音音型,是由一个三音组和一个四音组构成的半音化音型,经常重叠多个半音关系的音列平行进行。如第22小节,圆号和小号四个声部结构一致,音程关系为[0,2,2]的三音组和[0,2,2,1]的四音组,组成七个半音的音列。

谱例8 第22小节

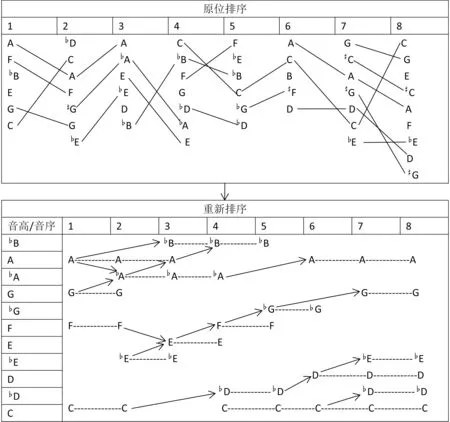

另一种是内声部交错进行的半音运动,主要产生在声部的内部进行。如从第265-274小节的整个第九部分,在三个乐器组的八个音群进行中,半音进行被隐藏在声部之中,组成了从C到♭B音共计11个半音之间的运动。图1为去掉重复音的所有声部音高原形排列与重组对照图。原形的排列看似没有规律,但经过重新排列后发现,多个声部持续音呈现半音步伐移动的过程。从纵向结构来看,第一组音群的持续音呈现[0,5]和大二度[0,2]的碰撞,与长调旋律的结构相联系。而C 音作为持续时间最长的音高,贯穿整个第九部分,形成了这一段的核心音。

图1 第265-274小节中的八个音群

多样化半音旋律组合。作品中多次出现以不同规律相连接的半音化旋律线条,旋律呈音阶式灵活运动,内在有其各自的规律。如作品第八部分中的竖琴和钢琴两个声部组成连续线条。竖琴声部是以[0,2,1,3]为基础的进行,竖琴开始的[0,2,1,3,1,2,2,1,3]是以[0,3]和[0,2]为两个中心点的两组逆行进行。钢琴声部是四个半音加逐渐增加的音程距离的进行,如[0,1,1,1,2]接[0,1,1,1,3]再接[0,1,1,1,4]等进行。钢琴声部与竖琴声部交替进行,音高实际上是以不同组合形态构成的完整半音阶。半音化旋律线条在作品中多次出现,其连贯的起伏形态构成了山脉的轮廓与闪烁的灯火形象。在作品的最后也作为再现材料出现,形成全曲的回顾,在音响上产生十分灵动的动态效果。见谱例9。

五声调式叠置的半音平行,是在完整的五声音阶上方或下方陪伴一条与之相距半音的完整五声性旋律。这种平行进行规律在上文所提到的长调旋律中被多次使用,在多声部组合中也是如此。从全曲十五个部分来看,其中有大约十个部分都运用了五声调式的半音叠置平行处理。如第五部分,调式用了C、D、F、F四个宫系调式,其中F、F呈半音平行;第七部分,调式为E、F、G、G、B五个宫系调式,其中有四个调式互为半音伴随;第十部分,整个乐队的音高组织形成了三个半音距离的五声性调式,分别为F、♭G(F)和G 宫系调式。见谱例10。

谱例9 第257-258小节

谱例10 第275小节(第十部分)

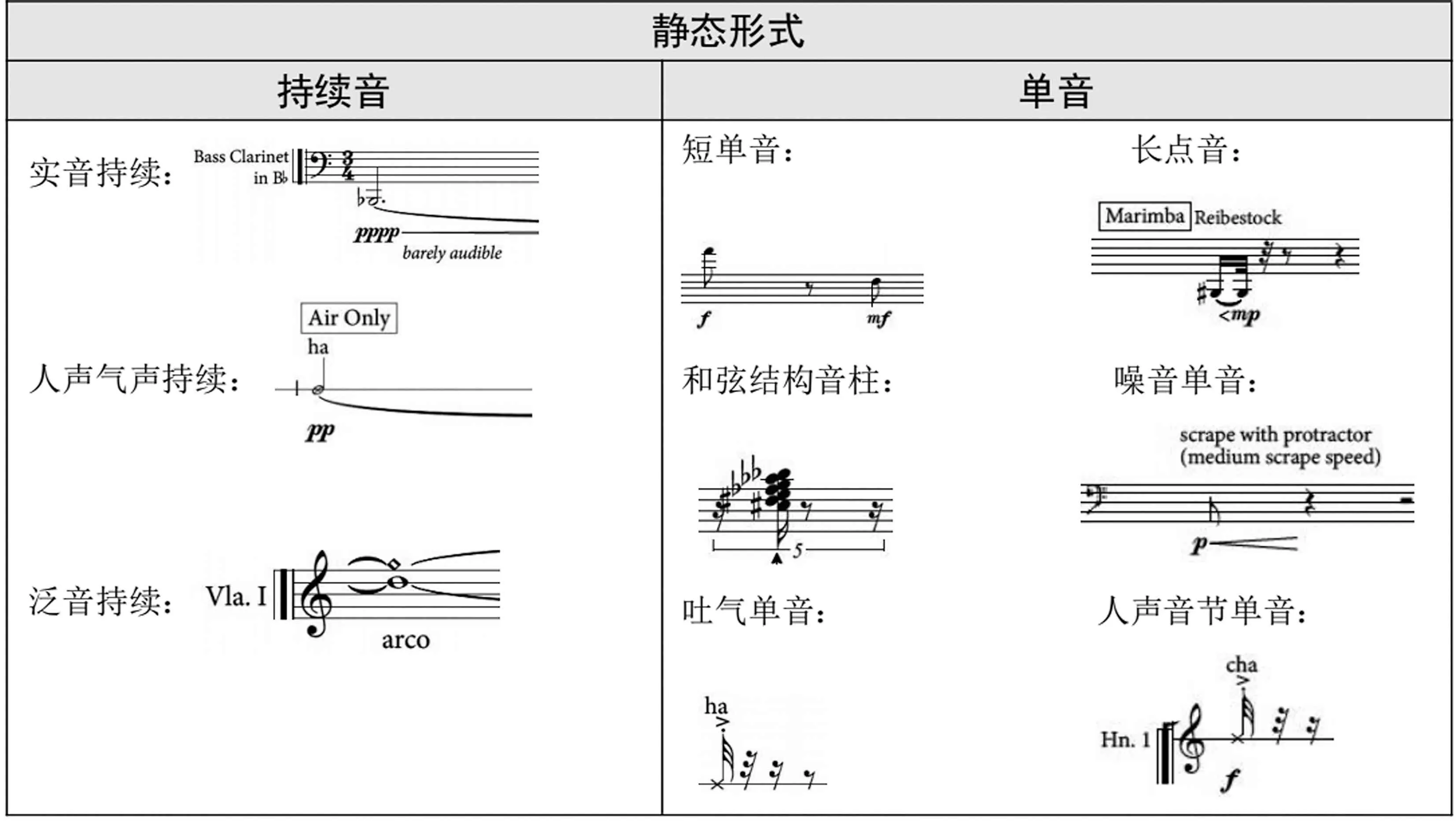

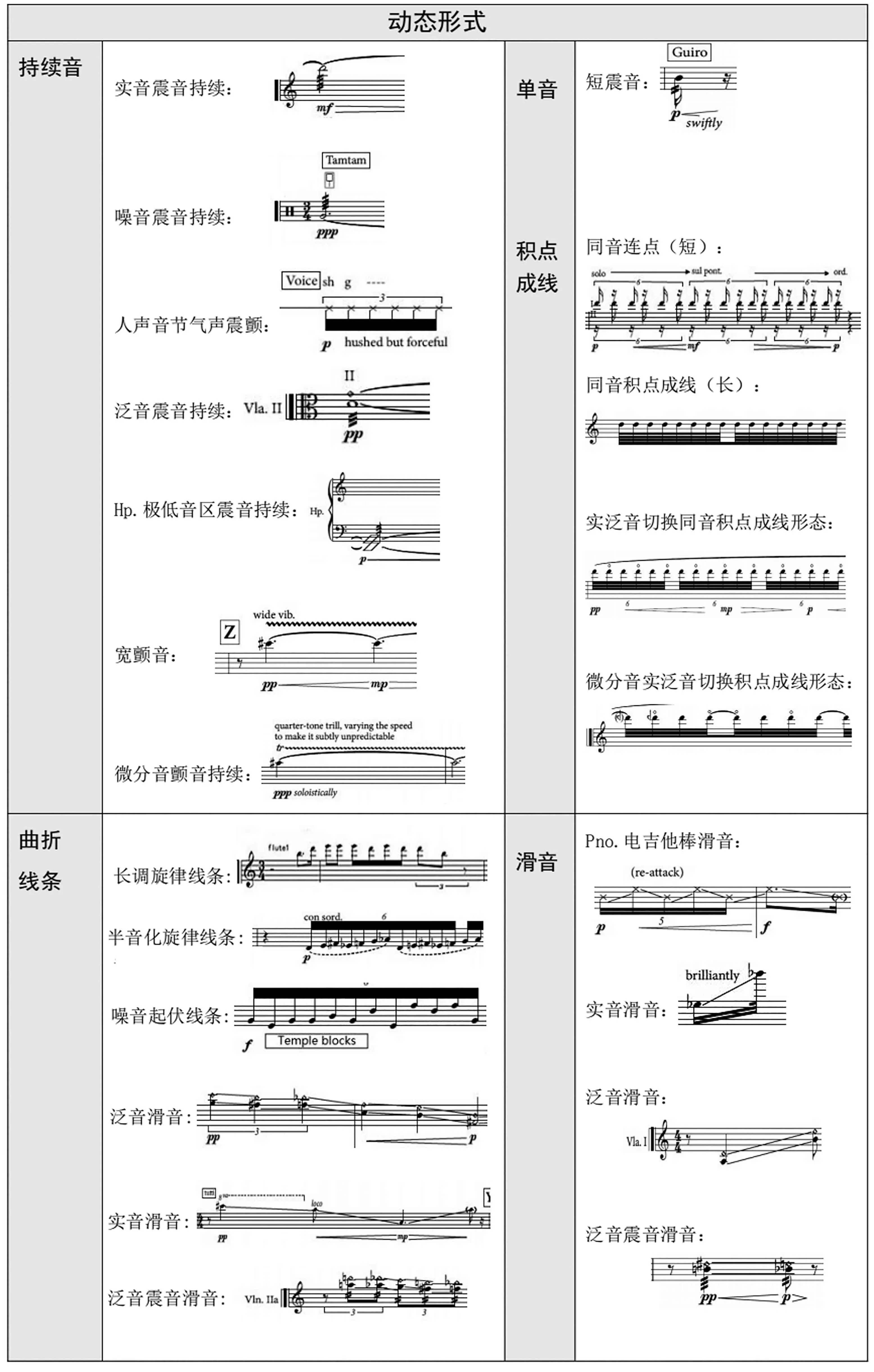

三、绘制自然之形

《千山万水》中最具特点的是音乐与绘画语言的互通与转换,以下通过两方面内容进行深入分析。一方面,是作品的音响基本形态概括分析;另一方面,是绘画形象与音乐语言的转换形态。多样化的材料组合与对比发展,塑造出了形象各异的意象景观。各段音乐在轻、重、缓、急之间灵活穿梭,营造出十分生动而充满张力的音响效果。在作品中,音响材料的基本形态是极为丰富的,共有31种形态。音响形态之间转换自如,点状与线条形态通过增减时值进行互换,静态与动态形态的连接经常毫无痕迹,比如从持续音到微分音颤音再到波形线条的过渡。作品的各种音响形态具有较强的发展空间,在运动过程中彼此之间自然而然地产生了静态与动态、长线与短线、点与线、直线与曲线、宽波形与微波形的对比。

表4b 静态形态对照表

表4c 动态形态对照表

另外,作品的绘画形象与音乐语言的转换形态,其最重要的构建基础来源于所表达的景象,即山的景象和水的景象,除此之外还有云、山中环境、人的运动及心理塑造。山的形象有五种形态:山脚、山峦、云山缭绕、山的虚影与回响以及山景断裂的变化形态。水滴的形态主要包括:屋漏痕、珠帘和水霤三种形态。云的形象按照天气学的气候术语分类有:透光层积云、高积云以及卷积云三种形态,主要体现在云山缭绕形态之中。人的运动隐含在景象的变化之中,可以看作站定、行走和奔跑三种形态,同时反应的是人的内心从平静到焦虑不安再到心急如焚的递进变化。总的来说,山与水共有八个景观塑造。

第一,“山脚”形态。顾名思义是山与大地连接的根部轮廓,分为持续音的静态和动态两种类型。静态主要是由多声部持续音来表现;动态分不同时值长度、不同重音位置交错的持续音以及不同声部构成的积点成线。静态形态主要分布在大字组及更低音区,出现在作品的第Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ部分中,经常是由同音或二度关系的两个以上声部构成持续。持续音常常与各部分的核心音有关,从作品开始便一直出现,静态的音响形态也代表人是以站定视角来观山景。动态“山脚”形态主要出现在作品的第Ⅱ和第Ⅳ部分的大提琴及低音提琴声部,两个声部的交错进行与静态“山脚”形态形成对比。如第94小节开始,两个声部由于时值和力度的固定规律运动,表现出人的视角开始转变,暗指人的行走步伐。重音又仿佛人的呼吸状态,有轻重缓急,带动音乐向前推进。在黄宾虹甲午年的山水画作中(1954年,91 岁),可以看到位于画作最下方的线条逐渐延长,山脚与留白的对比产生了一条较长的轮廓线条,此类线条大多颜色较浅,在虚和实之间交替,有时在淡墨中逐渐消失,有时又浮现层层叠叠的多个层次。

谱例11 第94-96小节音画对照

第二,“山峦”形态。山峦的形态是多层次的组合形态,有四种类型。分别为高山轮廓、山脊轮廓、山峦迭起以及群山。高山轮廓由旋律线条构成,形成山脊与山峰的结构;山脊轮廓由半音线条组成,形成曲折起伏的线条;山峦迭起是组合形态,包括持续音与震音的组合、疏密对比旋律线条组合、三音列和半音旋律线条;群山分静与动两种,静态多以持续音或者相对安静的震音来表达,动态由多个半音化旋律线条构成,此处的静非完全静止,是相对于动而言的。其中,“高山轮廓”线条最早出现在第15小节,由长笛的两个声部与双簧管两个声部构成。

谱例12 第15-17小节音画对照

图3 黄宾虹《宿雨初收》(局部)

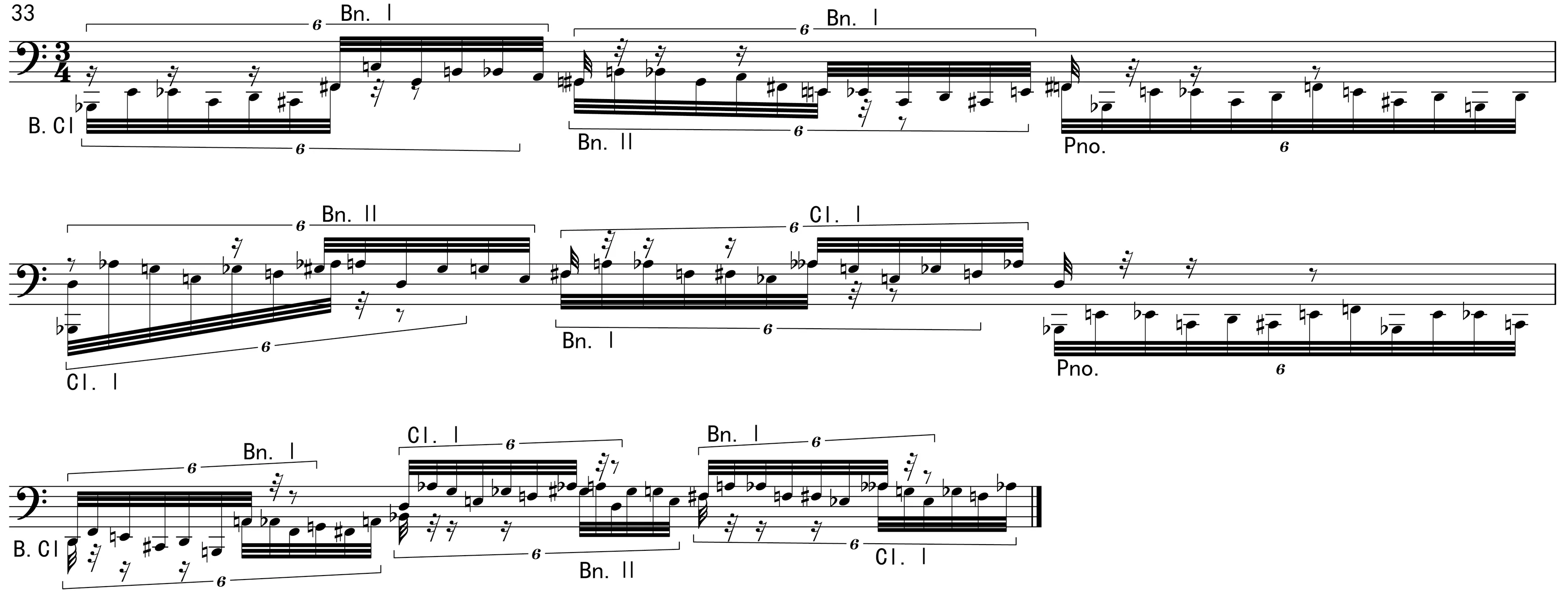

“山脊”轮廓线条,主要是由多个声部的半音化旋律线条组合而成的较长的起伏线条。最初出现在作品的第33小节。由单簧管、低音单簧管、大管两个声部和钢琴声部组成,主要聚集在中低音区。此时的视角是人在远处观山,所见之景是隐约出现的山脊轮廓。

谱例13 第33-35小节缩谱

多层“山峦迭起”形态,大多是多样音响材料的组合形态,如作品的第125-128小节。音响形态主要有同音连点、长音、持续音、半音化旋律、滑音、短震音和气声。连点、长音和持续音三者是逐渐变长的关系,表现较平稳的山脉中部轮廓。半音化旋律和滑音构成较大的起伏线条,表现高山轮廓。长音与短震音则构成若隐若现的山脊线条。气声持续主要起到“留白”的作用,作为一种似有似无的声音在各声部间隔开一小块遐想空间。

“群山”形态大多是各个乐器组交替运动构成,主要分为相对静态的多层持续音与动态的多层半音旋律音型两种。静态形式集中出现在作品的第Ⅸ部分,乐器组从单组出现逐渐扩展为全体乐器持续音,音高从中低音区逐渐向高音区过渡。“群山”的运动状态,也是一种拟人的“山的呼吸”状态,呼吸力度和速度逐渐增加,音乐氛围营造出越发紧张的气息。作品的第ⅩⅠ部分是“群山”的动态形态,全乐队演奏半音化旋律音型。声部之间常为大小二度平行关系,从整体形态上来看,仿佛将黄宾虹的《沽酒还山图》从绘画语言转换为音乐语汇,用音符绘画了山水的全貌。见谱例14。

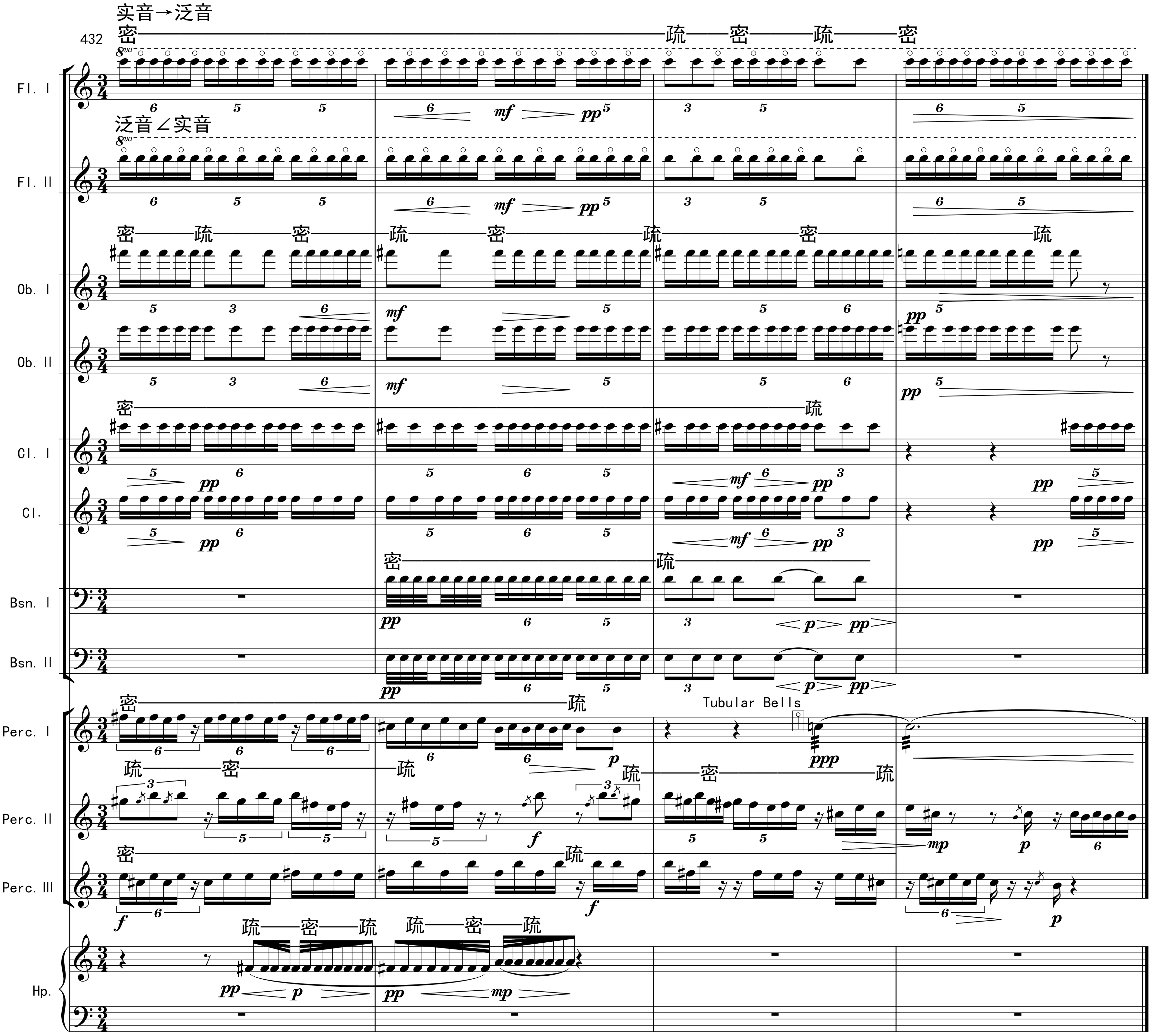

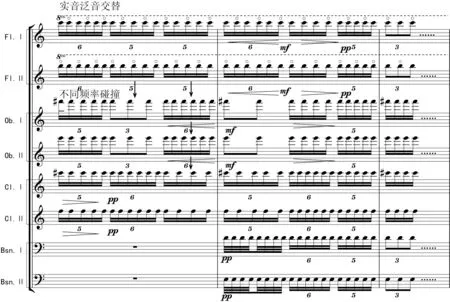

第三,“云山缭绕”多种形态。云的表现形式在作品中多次出现,画作中的云层景象大多是以留白的意境出现,在作品中呈现多种形态。主要音响形态有颤音、微分音颤音,实音和泛音在同音与变音间切换的积点成线、不同声部切换的直线并置的积点成线、高音震音、泛音持续、泛音积点成线组合及泛音震音持续,它们经常以两种类型以上的组合形式出现。按照天气学现象呈现出三种云的形态。其一,“透光层积云”是由密度和速度不同的两个流体交界面上产生的波状运动所形成的,因而云体排列整齐,云块组织松散,厚度容易变换。音响形态主要表现为颤音、实音与泛音疏密切换的积点成线形态,以及两条不同音高泛音疏密对比的积点成线线条组合。主要来体现作品的第一部分“黑暗中澄澈的目光”,其中蕴含着黄宾虹在眼疾状态下作画的状态,实、泛音的切换营造出闪烁的共鸣效果,表现透过黑暗那敏锐的目光。其二,“高积云”主要由中云高度上稳定而湿润空气发生波动所形成,云层有薄厚之分,其形态包括水波状的密集云条,常成群、成行、成波状排列。表现在音响材料形态上为多声部泛音持续。其三,“卷积云”呈现细波、鳞片或球状细小云块形态,常排列成行或群,如清风拂过水面产生的小波纹。音响材料主要表现为声部间切换的积点成线、高音震音、微分音颤音、泛音积点成线及泛音震音持续。在作品的第Ⅳ部分是云与山的景象描绘,体现了多种云形的音响形态组合。见谱例15。

谱例14 第295-298小节音画对照

在谱例15中,主要有山和云两种主要形态,两种形态都有动静两种类型。“云”的音响形态包括泛音持续音与实音、泛音震音持续两种持续形态,两者形成虚与实的对比。另外,积点成线形态呈现三组对比形态。分别为长笛两个声部、双簧管两个声部以及木琴与上方声部在频率、音色和音高上的综合对比关系。

谱例15 第150-152小节

第四,“山的虚影与回响”形态,是相对于表现“高山轮廓”旋律线条之外的,力度相对弱的声部,与山的形态产生距离感。比如说作品的第13 小节,两种人声的气声动态线条与打击乐震音持续音,形成虚与实的对比。木鱼三个声部有高中低区别,相比较人声音质较实,因此人声动态持续更为远,形成淡影的景象。当木鱼三个声部共同进入震音时,构成了山轮廓相对平稳的影子。打击乐和竖琴声部的震音持续也是“山脚”形态的回响,而短持续音则是山轮廓的线条呈现。其他逐渐加厚的人声声部形成动态的大气环境音,营造出朦胧的远山景象,与高山轮廓和云的条状线条形成高低位置对比,构建出远近的立体空间。另外,作品多次出现以打击乐作为结尾的部分,如第Ⅰ、Ⅴ、ⅩⅡ部分的尾声,以长短震音持续营造出回响的效果,并通过起伏线条描绘出山脊形态。见谱例16。

第五,“山景断裂”的变化形态,按照程度不同分为预兆、断裂、支离破碎三个阶段,依次出现在第160、275和第302小节。最后出现的“支离破碎”景象是作品气氛最为紧张的部分,持续音型仅剩下打击乐的木鱼声部,犹如奄奄一息的山脉形象。其他声部为短促有力的音柱形态,每一声出现都如重锤般产生轰鸣声,将音乐推向高潮。见谱例17。

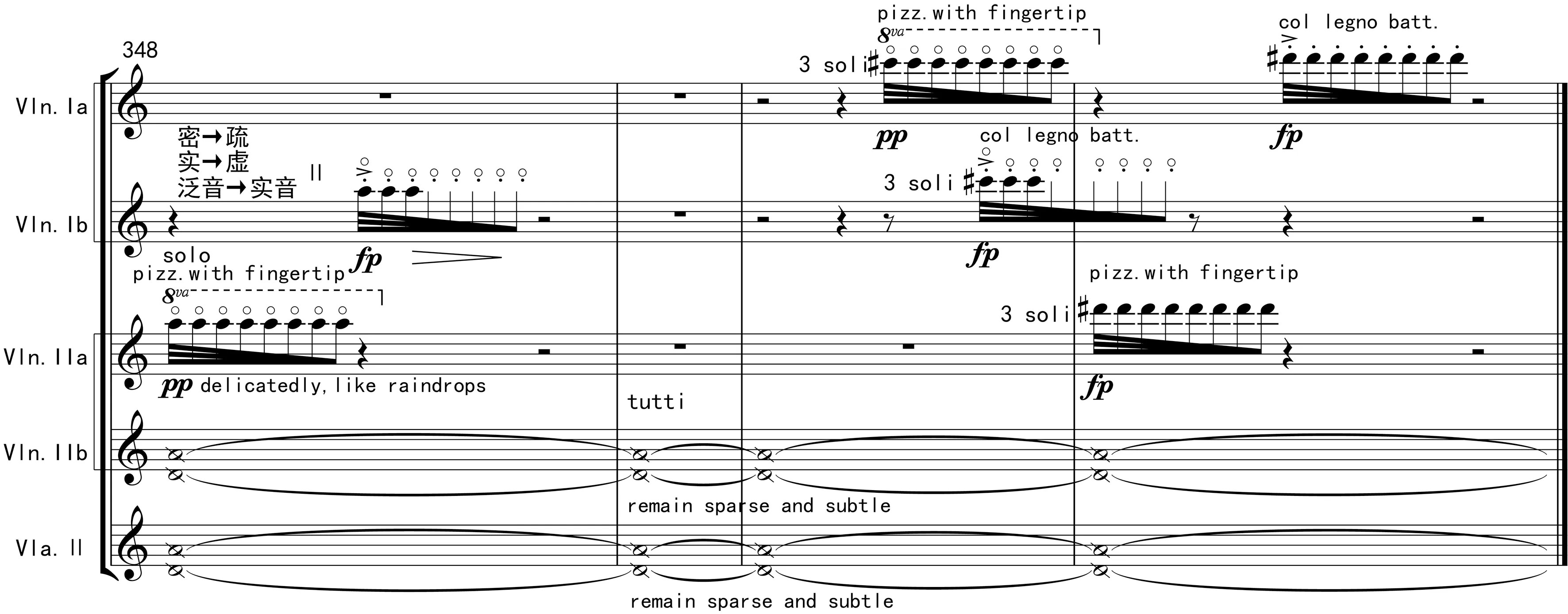

《千山万水》的最后三个部分是“水”形态集中体现的部分,屋漏痕、珠帘及水霤三种形态是从断断续续到连续形态的渐变过程,线条横向呈现从密到疏的过程,纵向呈现声部增—减—增的过程,音色在实音和泛音之间切换,片段化形态向积点成线形态和泛音滑音形态延伸,后者在发展中再次衍生出新的“脉搏”形态。

谱例16 第13-16小节

谱例17 第302-305小节

第六,“屋漏痕”水滴形态,主要出现在弦乐组,由弓杆击弦产生前密后疏、前实后虚的音响形态,后发展为实泛音交替的音响形态,表现水滴稀稀拉拉从屋顶流下的状态,所以称其为“屋漏痕”水滴形态。这种形态在之后发展成实音和泛音两种积点成线的长线条形态,声部在发展中逐渐增加厚度。“屋漏痕”水滴形态在第一部分开头就曾出现,预示了后面的出现。

谱例18 第348-351小节,屋漏痕形态

第七,“珠帘”水滴形态,是从第一种形态延续后发展而来,他们源于同样的前密后疏形态,在原形基础上进行多声部的延展,构成了如“珠帘”一般的积点成线形态。比如作品的第428小节开始,声部逐渐扩大至全乐队,疏密排列呈现反向对比。另外,实音和泛音也呈现纵横之间的对比。

谱例19 珠帘形态

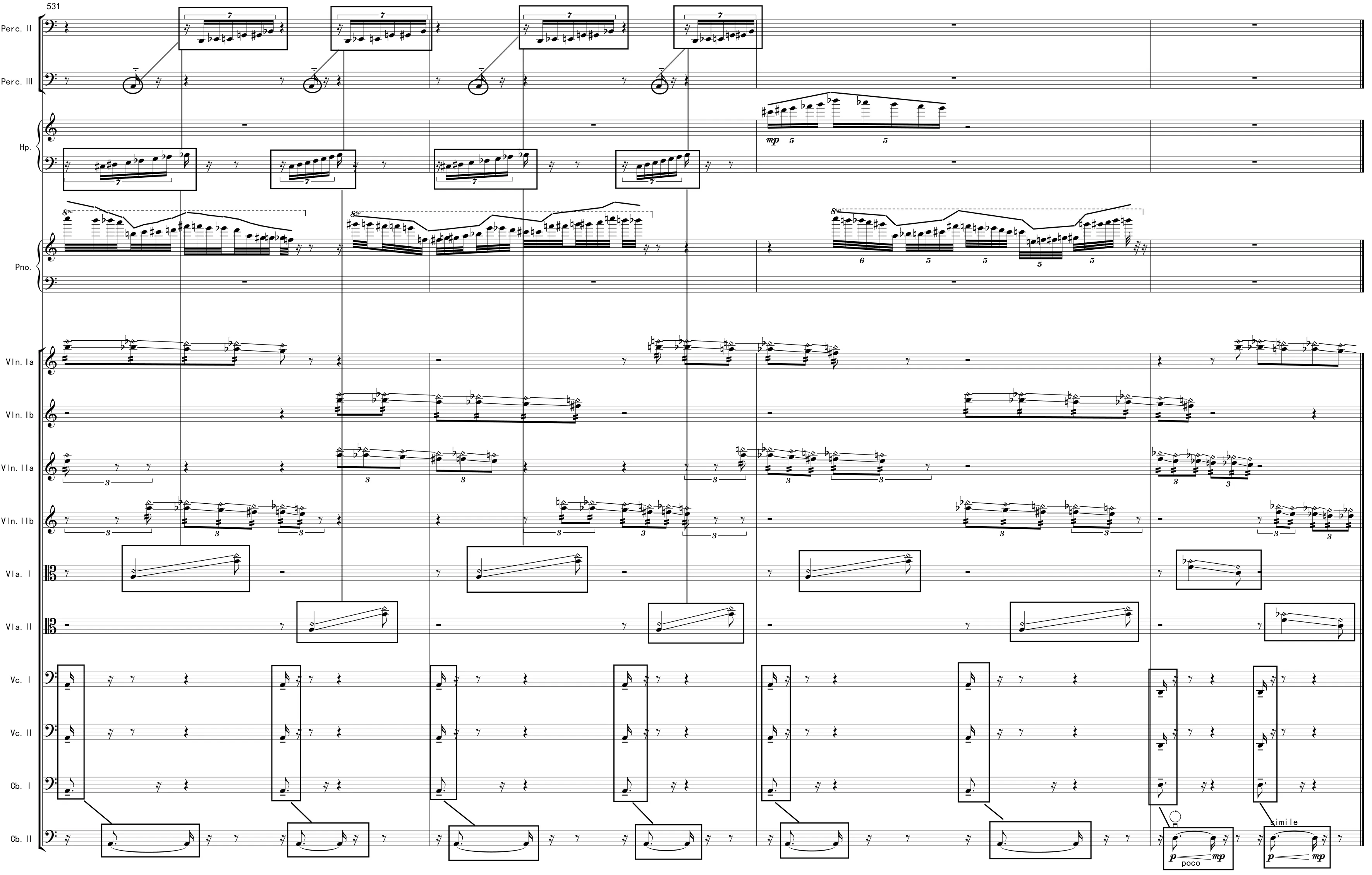

第八,“水霤”与“脉搏”形态,出现在作品的最后一个部分,由弦乐组的中高乐器声部以滑音构成“水霤”形态,低声部模仿心跳的节奏型与之搭配进行。汉朝文人许慎所著的《说文解字》中提到“霤,屋下流也”,指的是屋檐下的雨水经由上仰的筒状水槽向下流的状态。“水霤”最初以泛音滑音表现,最后发展为泛音滑音震音和半音化实音滑音线条。见谱例20。

一短音、一长音的组合在第ⅩⅤ部分开始就一直出现,在发展过程中逐渐在延伸方向、音色和音高上都产生了区别。比如作品的第531小节开始,打击乐组为一个短音加向上大小二度组成的六音列线条,竖琴声部为小二度、大二度与逆行进行构成的七音列线条。打击乐组与竖琴都是向上发展的,均以小提琴泛音滑音形态为原形进行变化模仿。另外,打击乐的节奏组合是对大提琴和低音提琴组合的形态模仿,表现出有规律的心跳。见谱例21。

谱例20 第440-443小节,水霤形态

谱例21 第531-534小节,脉搏形态

谱例21中的钢琴声部比较特殊,在作品的前14个部分中,钢琴声部的半音化旋律线条曾多次出现,它在前面部分中表现的是山脉的起伏轮廓,在第ⅩⅤ部分中增加了类似模仿心电图的走向,刻画出“山与水恢复心跳”的美好景象,音响上呈现出既规律又灵动的效果。

四、声景绘色

音色是作品中对景象描绘最重要的因素,除了对特定乐器演奏法的要求外,作品中还有12 种音色的变化处理,并呈现出音色对比、音质的薄厚对比、力度对比以及频率对比四种对比关系。

首先,是音色对比。分别为同音不同音色的切换、同乐器不同声部切换、同音不同乐器组的变换、旋律与伴奏对比、混合音色的组合、噪音和乐音的切换以及人声发音变化对比。高音区的音色切换形式,主要是刻画动态的山、云、雨水的景观意境。在单个声部的音色切换线条中,如长笛的实音泛音交替持续线条,表现的是云雾缥缈的景象,反应的情绪往往相对平静,而声部发展为不同乐器组交替或碰撞时,所产生的多种音色纵横对比,使景观转变成山、云与人之间的变化关系,在情绪上则是从平静变成了兴奋或者不安,随着音色动态化处理增多,音乐的紧张感也随之增加,引导音乐走向高潮部分。

表6

噪音和乐音的切换以及人声的发音变化在作品中十分重要。噪音主要体现在打击乐组,经常配合持续音进行,使持续音的音响效果加厚、加宽,营造出一种轰鸣的效果。噪音也常模仿旋律的起伏线条发展,来模仿远处群山的影子,当这种线条呈现多个声部时,是对山景动态运动的回声塑造。人声气声的处理在作品中起到了重要的作用,主要作用为动态增强、音响加宽以及“留白”的作用。人声有五种发音类型,有明“igig”、暗“shgshg”、清脆“chkchk”、咝咝声“zkzk”四种动态形式,以及一种相对静态的“ha”持续音。动态的人声与震音和颤音等动态线条搭配时,起到增加震动频率幅度的效果,当静态的人声与持续音搭配时,起到加宽持续音线条的作用。人声是由演奏员以乐器组为单位出现的,有时呈片段形态,在不同乐器组交替表演时,形成一种空间移动的气声,也起到了如绘画中“留白”的作用,给音乐增添了虚灵的意境。人声也是一种呼吸和生命的状态,在作品的开始部分人声气声出现的十分密集,而随着音乐的发展,紧张感的提升,人声也逐渐消失不见,表现大山粉碎的生命状态。当第ⅩⅢ部分“滴露与泪之一”开始时,人声又逐渐的回归,代表着大山逐渐重生的过程。在作品中,人声气声的运用具有生命话题的深意。

其次,音质的薄厚对比。分别为单乐器组声部增减与多个乐器组声部增减。当音质单薄时,所表现的音响比较幽静,所刻画的景象多为远景。比如作品的第Ⅰ部分“山”主题呈现和第ⅩⅢ部分“水”主题呈现,是对远景的描绘,以及对远处微弱的雨滴形象的刻画。而声部逐渐增厚时,则表现群山迭起,从远及近的运动景象,所表现的情绪也是从平静到紧张的逐渐递进。

再者,力度对比。分为力度模式紧接模仿与力度横向渐强并强收两种形态。第一种,力度模式紧接模仿形态往往是枣弧形的,即弱-强-弱,或相反。出现在比较长的乐句当中,每组的时值相对较短,在多声部发展中以紧接模仿的手段形成声部间的交替和交织,强弱的横向对比与纵向碰撞产生了忽隐忽现的力度波浪,刻画出山峦迭起与云山缭绕的景观,也表现人在行走状态中所看到的山的运动景象。第二种,力度横向渐强并强收是作品中比较有特点的处理,它与书法中的起笔、行笔和收笔过程相似,是将笔触转换为音乐语言的表现形式。

最后,频率对比。是建立在音色切换的基础上,由两个或者多个声部之间不同密度变化的音响形态相互碰撞产生的动态效果。比如说实音与泛音切换的积点成线形态,内部呈现疏-密-疏的过渡变化,当两个声部以不同时间进入时,产生不同步的运动,实音与泛音碰撞,产生纵横音色的共同变化。当不同声部的密度规律呈反方向时,产生频率的多样并置,营造出摇摆效果。

谱例22 第432小节木管组声部

除此之外,当不同音色切换以片段化出现在特定乐器组时,音响上产生方位变化,呈现音响空间移动的状态,如铜管组与弦乐组的交替,形成声场上从远场到近场的移动变化;弦乐组乐器声部交替时,则产生左右音响空间移动的变化。表现在作品的景观变化上,则是对山的远景与近景,高山与山脚、云与山以及运动中山景的塑造。

图5 位置模拟图

五、黄宾虹绘画艺术的启示

《千山万水》以黄宾虹的笔墨艺术作为创作的灵魂,无论是在景观形象塑造、意境描绘还是在色彩渲染等方面,都体现出作曲家受到黄宾虹绘画创作具体技术及其创作思想等诸多方面的启发。

首先,是从一点到一音的转换思考。我国书画的一笔起于一点,一点为一画,一画为一横、一竖、一勾、一勒。对于黄宾虹来说是“积点成线”与“积点成面”的点染。点要如画线一般,有锋、腰和笔根,蕴含了“纳须弥于芥子”的禅意。一笔要一波三折,波是起伏形态,折是用笔方向。其画线一般以两笔构成,类似太极圆环的运动规律,线并不平直,而是半圆,形成勾与勒两笔,纵横交错形成圆形,横向发展又形成波浪线条。笔法循环往复,形成一笔生万笔的形态。以此规律追寻,画作中经常为天和地、峰和坡、远和近、左峰和右峦、虚和实等构图关系。蕴含了对传统哲学中阴阳学说的理解,也是东方美学思想的体现。梁雷在《千山万水》中的“影子”线条和层次的增减处理,经常是成双成对的组合。另外,黄宾虹善用层层积染,恰似梁雷对于一音和多声的运用。

其次,黄宾虹的用笔之法影响了梁雷的用音之形。黄宾虹的用笔之道有五个方面:一曰平,如锥画沙;二曰留,如屋漏痕;三曰圆,如折钗股;四曰重,如高山坠石;五曰变,如四时迭运。无非与力度、运动方向以及形态变化都有所关联,其中“变”的含义颇有深意,指的是万变不离其宗,也就是“从心所欲不逾矩”的道理。黄宾虹以“三角不齐”为美。⑦换言之,若是整齐的三角就失去了其美感,由此点也能证明“变”在其用笔之道中的重要地位。在《千山万水》中,多声部线条的变化模仿构成长中有短、直中有曲的对比线条,便是“三角不齐之美”在音乐中的体现。

再者,是对于“虚灵”意境的刻画。黄宾虹常常临摹唐、宋、元、明等不同时代的画作,其中从宋朝画作中体悟到“黑密厚重”的绘画之法,又因为游历巴蜀山川多次感悟到“入蜀方知画意浓”的道理,其中“浓”最为重要。黄宾虹曾在一首诗中写道:“自摧龙虎骨,黑入雷雨垂。杜陵飞龙画,参澈无声诗。”这便是在“浓”的基础上遵守“知白守黑”的思维原则,实际上是实与虚的布局。中国山水画讲究“虚灵”“灵光”“空灵”等意境,是留白和笔墨之间的对比。在《千山万水》中的层次和音响布局,包括音色的点缀也体现了留白的特点。另外,每个乐句和乐段之间的停顿和呼吸也与之道理相通。

另外,梁雷运用的“影子”模仿手法与黄宾虹的“月移壁”有许多相似之处。“月移壁”是影子与光的关系,对它的理解有两层意思:一层是墙壁的影子因为月光而移动,产生形态变化;另一层,是物体的影子因为月亮照射在墙壁上而移动变化,墙壁自身影子也跟随变幻,产生多重影子。在《千山万水》中常有多个声部的持续音依次进入,它们互相模仿又因力度等方面因素相互区别,彼此形成“影子”声部的特殊进行,如同墙壁上如影随形、浓淡各异的影子。这种对光影的思考是从自然景象中启发而来,因此《千山万水》在整体音响效果上,不仅层次清晰又给人一种贴近自然的听觉体验。

最后,是黄宾虹“画无中西”的思想。黄宾虹常用墨法有七种:浓墨、淡墨、破墨、积墨、泼墨、焦墨、宿墨。其中宿墨为隔夜墨,其浓重可以显现于其他层次之上。这是受到印象派绘画的启发,以油画的画法来画中国的山水画,墨中常用矿物质颜料,使着色产生微妙的反光,更具有立体感。由此可见,黄宾虹具有很强的创新精神及艺术追求,通过吸取西方绘画艺术的精髓来扩展其绘画艺术的可能性。而梁雷的创作不局限于中国音乐元素,经常跨国界、跨学科进行灵活创作。对于黄宾虹来说绘画是“画无中西”的,而对梁雷来说便是“乐无中西”,两者在创作思想上有着极大的共鸣,这或许也是梁雷钟爱黄宾虹绘画并受其影响的重要原因。

六、结 语

总的来说,《千山万水》是一部以笔墨艺术为背景,将绘画语言转换为音乐语汇来描绘声音景观的作品。梁雷用音乐塑造景观形象,具体有两个创作原因:一方面,是向黄宾虹的绘画和思想的致敬;另一方面,表达其对历史文化的关切以及对人类赖以生存的地球所发生的全球变暖危机的担忧。他在作品的最后,设定了山脉得到重生的结局,是对文化与精神两个层面人文景观的冥想,是重塑精神和物质的双重归宿,也是作曲家在内心用音符画下的对未来美好结局的憧憬。通过对《千山万水》的文本分析研究,可以归纳以下四个特点:中西方双重结构融合、音高语汇新结合、音画转换形态新表达、多彩音色调和山水意境。

第一,中西方双重结构融合。作品的结构布局一方面具有文学写作中的叙事文特征,另一方面又具有我国传统歌舞音乐大曲的基本结构特征。可以说叙事文结构为表象特征,大曲结构为内在特征。叙事文结构又带有西方标题音乐的特征,而大曲结构层面又代表着对中国音乐传统的创新运用。梁雷在这两种传统的融合统一方面做了很好的尝试,使整个音乐结构顺理成章、衔接自然。

第二,音高语汇新结合。无论是五声性调式旋律(蒙古长调)、中心音运用、半音因素运用,还是和弦的提炼,无不是当代与过去音乐语汇的对话。旋律的运用具有复调模仿的创作思维;中心音是核心单层运动与多种音高组织碰撞的灵活运用;半音列及配合五声性旋律平行发展等方式,一方面带有局部序列规则,另一方面其线条具有类似支声复调的多线条进行模式;和弦采用当代频谱技术提取音高而生成,选用了其中一系列符合作品需要的和弦,使得音响十分丰富而自然。可以说音高语汇在不同创作手法及思维规则的助力下,产生了良好的催化作用,扩展了其音高本身的功能,进一步增添了作品的音响色彩。

第三,音画转换形态新表达。我国古代文人常借自然物来表达自己的思想品格以及对精神世界的追求,比如王维的诗作《山居秋暝》、杜甫的《登高》以及王冕的画作《墨梅图》等。在《千山万水》中,低音区持续音表现山脚形象,连绵起伏的线条表现山脉轮廓,陪衬式的多线条模仿表现山的层次、树木的群体形象,高音区的不同积点成线形态,表现云的千姿百态。这种音画的形态转换表面上构建了山水画的基本样貌,内在则表达了作曲家对山水的雄伟秀丽和坚韧不拔的精神的歌颂,表现托物以言志的精神世界。

第四,多彩音色调和山水意境。绘画中的墨色分为焦、浓、重、淡、清,在本作品中也同样转化为对音色的处理,比如乐器的丰富选择、人声的明暗处理、音质的薄厚渐变、摇摆音色的切换处理与音响空间的循环运动等,共同绘制出本曲十五个山水意象。如果说旋律是情感的明示,音色则是隐性的情感渲染。在音色的强化式功能助力下,使全曲意境颇为灵动自然,与其说作曲家在用音乐表现山水,不如说是将音乐融入自然中去。

值得学习的是,梁雷在中西方音乐文化的氛围中成长,青年时通过阅读中国古代文学典籍积累对传统文化的认识,研究京剧的演唱方式,研习古琴的演奏方法,研究绘画的艺术理论,热爱亚洲各民族音乐曲调,研究建筑中的空间美学,通过科技手段不断钻研音乐中的信息,一直处在理论与实践积累的创作道路上,使他成为一名学者型作曲家。梁雷有着国际视角,不将自己定位在某一文化背景下,他的音乐风格常被形容为“又中又西又古又今”⑧。梁雷所发展的“一音多声”作曲技术,具有非常个性化的特征,这种钻研自我音乐语言体系的过程对每一位作曲家来说都具有重要意义。《千山万水》是梁雷用音符绘制的一幅“山水画作”,他的创作融会贯通了他的学识与人生感悟。他用音乐叙述故事,表达对社会发展中各种现象的历史观照与人文关怀。作品中零散式音响的陈述方式也与古琴音乐息息相关,其勾勒式的音响形态与山水画的互动关系,是中国文人自我表达的一种艺术观念,而作曲家始终追求和探寻的那种相对独特性的音乐风格,实则体现出梁雷自我独钓的文人精神。

注释:

①梁雷:《对我深有影响的几个体验和一些创作想法》,载《人民音乐》,2012年第1期。

②洛秦:上海音乐学院教授、浙江音乐学院特聘教授、博士生导师。

③洛秦:《〈以音响为笔墨的音乐绘画家〉——为〈百川汇流的声景——作曲家梁雷的人文叙事〉作序》,载《音乐生活》,2020年第5期,第21页。

④同①。

⑤黄宾虹(1865年1月27日-1955年3月25日),初名懋质,后改名质,字朴存,号宾虹,别署予向。原籍安徽省徽州歙县,生于浙江省金华市。中国近现代国画家,善画山水,山水画一代宗师。也是书法家,与白蕉、高二适、李志敏合称“20世纪文人书法四大家”。

⑥郭思、杨伯编著:《林泉高致》,北京中华书局,2010,第39页。

⑦王鲁湘:《黄宾虹》,河北教育出版社,2000,第39页。

⑧周文中:《借音乐提问》序一,上海音乐学院出版社,2017,第9页。