不同浓度罗哌卡因腰麻复合纳布啡在输尿管下段碎石的临床比较

2021-10-24罗庆科王彩珍

罗庆科,王彩珍

(1.南方医科大学第七附属医院 麻醉科,广东 佛山 528244;2.南方医科大学第七附属医院 金溪社区卫生服务站,广东 佛山 528244)

0 引言

输尿管下段碎石术在临床中主要被用于治疗输尿管结石与尿道结石,在手术时需要患者取截石位经尿道逆行碎石取石操作,手术结束后又要将截石位改为平卧位。患者在麻醉状态下由于体位变动容易引起血流动力学改变,可能会导致循环功能异常[1]。因此为患者选择安全有效的麻醉方案,对保障患者手术效果及身体恢复尤为重要。腰麻作为该手术常用的椎管内麻醉方式,具有镇痛效果好、起效时间短及易控制麻醉平面等优势,罗哌卡因与纳布啡均为麻醉常用药物,但罗哌卡因在用药浓度选择上还存在一定争议[2]。为此,本次研究对输尿管下段碎石术患者分别应用0.5%或0.33%罗哌卡因腰麻复合纳布啡展开相应的分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选自2019 年1 月至2020 年6 月收治的140 例行输尿管下段碎石术患者作为本次研究对象,依据麻醉方案划分为观察组70 例与对照组70 例。观察组中男51 例,女19 例;年龄27~75 岁,平均(50.21±2.53)岁。对照组中男50 例,女20 例;年龄28~76 岁,平均(50.76±2.46)岁。两组患者一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05),可比性成立。

1.2 方法

将患者送至手术室后建立静脉通道,密切监测心率、呼吸、血压等生命体征,穿刺L2~3 腰椎间隙至蛛网膜下腔,待脑脊液流出后,给予1%+1.2mL 罗哌卡因与1.2mL 脑脊液混合液麻醉,控制麻醉平面在T6 之下;待腰麻平面稳定后转为截石位,静脉给予0.1mg/kg 纳布啡。对照组给与1%+1.2mL 罗哌卡因与2.4mL 脑脊液混合液麻醉,控制麻醉平面在T6 之下。待腰麻平面稳定后转为截石位,静脉给予0.1mg/kg 纳布啡。若患者有出现低血压需予以10mg 麻黄素,若心率每分钟<50 次,给予0.2mg 阿托品。

1.3 观察指标

①麻醉情况:记录两组患者感觉阻滞起效及恢复时间、运动阻滞起效及恢复时间。②血流动力学:分别记录两组患者麻醉诱导前(T0)、插管时(T1)、插管后1 分钟(T2)、手术切皮时(T3)及结束时(T4)的平均动脉压(MAP)、心率(HR)的变化情况。③比对两组麻醉前后vWF、FIB、TAT、D-D 水平。分别抽取麻醉前后患者空腹状态外周静脉血样4mL,后置于枸橼酸钠抗凝管中,采用台式高速离心机以2500r/min 的速度离心10min,获取上层血清,后将其冷冻保存于零下80℃冰箱备用。vWF(血管性血友病因子):采用全自动生化分析仪及相应的配套试剂行检测;FIB(纤维蛋白原)、TAT(凝血酶抗凝血酶复合物)采用全自动凝血分析仪检测;D-D(D-二聚体)采用Getein1600 全自动荧光免疫定量分析仪以及配套专用的试剂盒进行检测。④比对两组麻醉苏醒相关指标状况,指标包括睁眼时间、定向力恢复、自主呼吸恢复、离开恢复室时间,对上述指标进行记录对比。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组患者感觉及运动阻滞情况比较

观察组感觉阻滞恢复时间、运动阻滞恢复时间均明显比对照组更短,运动阻滞起效时间明显比对照组更长,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者感觉及运动阻滞情况比较()

表1 两组患者感觉及运动阻滞情况比较()

2.2 两组手术不同节点血流动力学变化比较

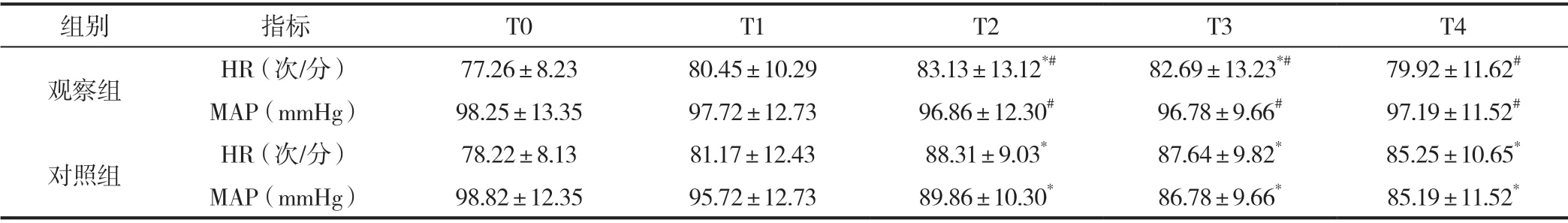

两组患者在T0、T1 时HR、MAP 对比差异无统计学意义(P>0.05);观察组在T0、T1、T2、T3、T4 时HR 较T0 时无明显变化,T2、T3、T4 时HR、MAP 两组患者均有所变化,但观察组变化程度明显比对照组更小,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组手术不同节点血流动力学变化比较()

表2 两组手术不同节点血流动力学变化比较()

注:#与对照组同时点比较:P<0.05;*与同组T0比较:P<0.05。

2.3 比对两组麻醉前后vWF、FIB、TAT、D-D水平

麻醉后观察组vWF、FIB、TAT、D-二聚体低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 比对两组麻醉前后vWF、FIB、TAT、D-D水平()

表3 比对两组麻醉前后vWF、FIB、TAT、D-D水平()

注:组内对比,aP<0.05,组间比对:bP<0.05。

2.4 比对两组麻醉苏醒相关指标状况

观察组睁眼时间、定向力恢复、自主呼吸恢复、离开恢复室时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 比对两组麻醉苏醒相关指标状况()

表4 比对两组麻醉苏醒相关指标状况()

3 讨论

输尿管下段碎石作为一种微创术式,具有结石清除率高、创伤小及术后恢复快等优点。但输尿管下段碎石术在术中需要截石位,可能会影响到患者呼吸及循环系统[3]。为了确保手术的麻醉效果,并稳定术中血流动力学的稳定,需要开展安全有效性高的麻醉方式及药物选择。

腰麻在该术式中较为常见,由于解剖结构的特殊性,可维持较广的麻醉阻滞平面,满足手术麻醉阻滞的需求。相关研究显示[4],腰麻用于输尿管下段结石钬激光碎石术中可减少对血流动力学的影响,加快麻醉起效速度。腰麻具有完善的麻醉阻滞效果,同时在术中根据麻醉需求可方便的追加麻醉药物,促进手术顺利进行[5]。本次研究结果发现,观察组感觉及运动阻滞情况比对照组更佳,与周勤[6]等研究结果类似,由此说明0.33%罗哌卡因腰麻复合纳布啡可缩短感觉及运动阻滞恢复时间,有助于促进患者术后身体活动恢复,加快早期下床活动。罗哌卡因作为临床常用局麻药物,其心脏毒性及中枢神经毒性均较低,目前临床选择其用药浓度多为0.20%~0.750%[7]。本次研究通过0.33%与0.5%罗哌卡因用药浓度比较发现,选用0.33%罗哌卡因浓度对血流动力学影响更小,说明低浓度罗哌卡因不仅能够维持良好的麻醉效果,有助于减少对血流动力学的影响,达到良好的肌松及镇痛效果,进而确保患者手术的安全性。经过进一步分析麻醉前后vWF、FIB、TAT、D-D 水平及麻醉苏醒相关指标,结果显示麻醉后观察组vWF、FIB、TAT、D-二聚体低于对照组;观察组睁眼时间、定向力恢复、自主呼吸恢复、离开恢复室时间均短于对照组,上述结果证实0.33%罗哌卡因腰麻复合纳布啡对血管内皮、机体凝血功能、抗凝系统、纤溶系统各功能的影响较低,且能增快患者术后的康复进度。罗哌卡因属于长效的酰胺类局部麻醉药,可抑制神经细胞钠离子通道,发挥阻碍神经传导与兴奋的作用,优势为麻醉阻滞时间长,阻滞运动神经程度低等,加之其麻醉持续时间短,神经毒性低,因而对血管内皮、机体凝血功能的影响小,因而低浓度罗哌卡因的影响更小,可促患者术后尽快苏醒。

综上所述,对于输尿管下段碎石术选择0.33%罗哌卡因腰麻复合纳布啡效果显著。