“单件乐器志”视野下的古琴器书写

2021-10-18林晨

林晨

2014年4月11日至12日,因全国博物馆馆藏古琴调研的需要,我与同仁董建国、金蔚一行三人对青岛市博物馆馆藏古琴进行为期两天的考察。考察期间,一床古琴器背后的铭文引起了我的注意,从而促使我在关注古琴鉴定、制作特征、音色等乐器属性的同时,将每床古琴作为独立的个体,探寻其本身所呈现的特有的生命历程。这一思考恰与乐器学目前的研究趋势,特别是“单件乐器志”写作不谋而合。

一、“单件乐器志”与历代古琴器书写

(一)“单件乐器志”的概念

乐器学,作为音乐学下属的学科.简而言之就是对乐器进行科学的研究。乐器学的开始是伴随着博物馆以及私人乐器收藏而产生的。随着民族音乐学的兴起.乐器研究的视野逐渐从与乐器相关的形态、发声机制、演奏等与乐器本身相关的要素,转而将其置于更为广泛的视野中加以考量,关注隐藏于乐器背后的社会、文化、族群之间的关系,包括文化传播、文化史建构、社会经济关系、人际交流、族群认同、审美趋向等。2000年,当笔者进入中国艺术研究院音乐研究所工作时,就参与了由萧梅教授主持的”中国乐器数据库”的工作,这个数据库就是以“单件乐器”作为建构原则,其设计的细目记录了每件乐器自诞生至使用过程中所经历的当事人的文化轨迹。其中有关古琴器的“目”就在传统乐器描写、档案梳理之外,增加古琴器流传概略及其背后器与人、人与人的关系。这种与”类”不同的单件乐器传记式的研究与描写被萧梅称之为“单件乐器志”

(Ethnography ofeach sample of inst rument)。“单件乐器志”作为乐器研究的新途径,萧梅对其作用做了如下总结:1.满足中国乐器“悠久历史、种类繁多”的描写需要;2.称谓中的民间知识系统;3.乐器形制、装饰及音色与审美趣味;4.乐器形制、装饰与文化属性;5.单件乐器的生命史;6.音响信息的统计学意义。

(二)历代古琴器书写

在很长的历史时期中,古琴器的信息杂见于史书如《南史》,文人笔记如《云烟过眼录》《甘水仙源录》《洞天清录集》,以及琴书、琴谱集,信息内容多少不一,有琴器的斫制特点、形制、铭刻.有时还包含着收藏者的信息。值得注意的是,历史中对于古琴器的记写很早就已关注琴与人的关系,这与古琴“历史悠久”,且是文人音乐的代表密切相关。文人作为其主要使用群体,为古琴留下了大量的文字记载,这是其他传统乐器所无法比拟的。对于古琴器的记述,最早可以追溯至宋代。苏轼在《杂书琴事》中记载了家藏雷氏琴的相关信息:

余家有琴,其面皆作蛇埘纹,其上池铭云:“开元十年造,雅州灵关村。”其下池铭云:“雷家记八日合。”不晓其“八日合”为何等语也?其岳不容指,而弦不(救),此最琴之妙,而雷琴独然。求其法不可得,乃破其所藏雷琴求之。琴声出于两池间,其背微隆,若薤叶然,声欲出而隘,徘回不去,乃有余韵,此最不传之妙。

这段记载涉及苏轼家藏雷氏琴的断纹、铭刻、制作特点.该文献也成为之后了解唐雷氏琴特點的重要资料。民国年间杨时百所撰之《藏琴录》收录了杨时百53床琴的信息,从“飞龙”琴的书写就可以看到其中的特点:

伏羲式。膝琴。通体兼有碎冰裂、小蛇腹、流水断纹,更与池沼内字若合符节,集《爨龙颜碑》“飞龙”二字名之,并补刻池沼内字于外用识希世之宝。。

“飞龙”琴条目的记写内容包括了琴式、漆色、铭刻、音质以及简单收藏、修复概略,53床琴条目撰写体例相对统一,虽然杨氏并无“乐器学”的概念,但从其记写内容.已经开始有”单件乐器志”书写的一些特点。杨时百的学生李伯仁所写之《玄楼弦外录》,其中古琴器的书写亦是如此特点。

真正将古琴器作为研究对象,当追溯至20世纪80年代,主要代表人物是郑珉中。2010年,郑珉中出版《蠡测偶录集》,该书为其历年所作的汇集,上编系31篇古琴器研究论文。首篇《两张珍贵唐琴》我们已经看到郑珉中在乐器描述之余,引用诸多文献以及遗闻故实,将乐器学与史学相结合的书写方式,这种方式影响了之后古琴器的书写。在《“飞泉”琴的流传》一文中有这样的一段话:

故宫博物院的藏琴中,有一张传为晚唐西蜀雷氏造的连珠式琴,题名日“飞泉”。民国初年大琴学家杨宗稷在其《琴学丛书·藏琴录》最后部分的“龙门寒玉”项下论述“玉振”印时说:“……‘飞泉外刻‘贞观二年,皆鸿宝也。”……杨氏之书刊于1925年,当时“飞泉”归其弟子李伯仁(静)所有。到1944年,这张唐琴又在北京出现,被名琴家管平湖的弟子程子容(宽)所得。1979年,程氏将此琴献给国家,“飞泉”乃得入藏于故宫博物院,成为国家的珍藏。在这六十多年中,“飞泉”琴不仅数易其主,几次修理,且经历了一系列的社会变革。

此文写于1990年,当时的郑珉中虽未有意识地以“单件乐器志”作为研究的视野,但其关注古琴器生命史的学术思路已经呈现,此篇完全可以作为“单件乐器志”视野下古琴器书写的滥觞。王世襄《自珍集》中有“古琴”部分,记载了所藏传世古琴9床,其中对于传世古琴条目的书写方式亦有“单件乐器志”的特点,即在乐器信息之余,关注古琴器的流传概略。两位先生对于古琴器的书写,从另一个方面说明,“单件乐器志”研究与书写模式符合古琴器特点。

源于20世纪初西方的乐器学,其产生根源可追溯至现代工业文明以及所谓“科学”的研究方式导致的学科“分裂”,体现在乐器学上即是物与人的对立。21世纪的乐器学反思思潮,其本质也是对现代工业文明所带来的人与自然对立的反思。当我们理解西方从”乐器学”到“乐器志”转变的根源时,也就理解了传统古琴器书写注重人、琴一体就是天人合一传统精神在古琴艺术各领域的显现。

二、青岛市博物馆藏“幽涧泉”

(一)青岛市博物馆及其乐器收藏

青岛市博物馆成立于1965年,原址为大学路南端建于20世纪30年代的红十字会旧址。山东省青岛市人民委员会在1959年4月的最初计划中将博物馆命名为“青岛市地志博物馆”.至同年10月8日,经山东省青岛市人民委员会同意,将其更名为“青岛市博物馆”,正式成立之前称为“青岛市博物馆筹备处”。可以想见,这次更名显示了博物馆馆藏重心的改变。前者当集中于收集青岛地方特色的藏品,后者则希望博物馆在体现地方特色的基础上,亦收集全国各地的文物。而之后的青岛市博物馆亦体现了这一宗旨。1996年,青岛市政府决定于崂山区梅岭路27号建造青岛市博物馆新馆,并于2001年正式开放。

青岛市博物馆现有馆藏文物二十余万件,按材质以及特点分为三十余类。其中古籍6720种38537册;书画有隋唐至近现代5306件套(7578件);瓷器晋代原始青瓷至民国瓷器2275件套(2298件);玉器有新石器时代至明清玉器745件套(891件);货币有商周至民国历代货币包括外国货币14325件套(105161件);工艺品囊括铜器、铜镜、造像、珐琅、漆器、竹木牙角、剔红螺钿、古砚古墨等诸多种类5010件套(5352)件;清代、民国山东民间木版年画788件套(1171件)以及北魏石佛造像两尊。

乐器收藏在青岛市博物馆中并非占据主要地位,只有81件乐器。其中体鸣乐器62件,膜鸣乐器3件,弦鸣乐器1 4件,气鸣乐器2件。

青岛博物馆共藏有11张古琴:“松风”“云和”“玉振”“松涛”“幽涧泉””遏云”“松石意”以及四张无名仲尼式琴,皆为明清时期的古琴。这些藏琴大都为1952年至1965年入藏,由当地图书馆、胶东文化科、天后宫调拨以及民间收购而来。

(二)“幽涧泉”琴

青岛市博物馆中所藏“幽涧泉”,仲尼式。桐木斫,通体髹黑漆。鹿角灰胎,无断纹。长方形池沼。琴首上窄下宽,镶嵌长方形玉饰。蚌徽,紫檀岳山,枣木焦尾,略呈云形,枣木雁足,红木琴轸。池右有楷书刻款填朱砂“成化二年(1466)”,池左楷书刻款填朱砂“小山氏作”。琴背有刘廷琛跋与黄孝胥题记。根据青岛市博物馆档案记载,此琴购自胡秀芬。“幽涧泉”外,博物馆尚有“遏云”和无名仲尼式两床购自胡秀芬,皆于1962年5月3日入藏,应是同时购入。

琴背刻有近两百字的琴铭。根据其内容,可分为三个部分。

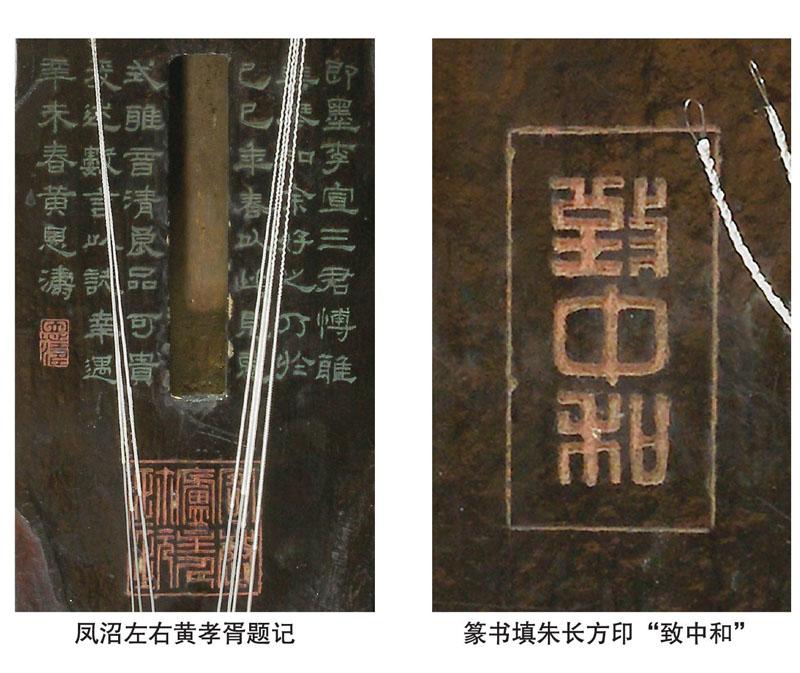

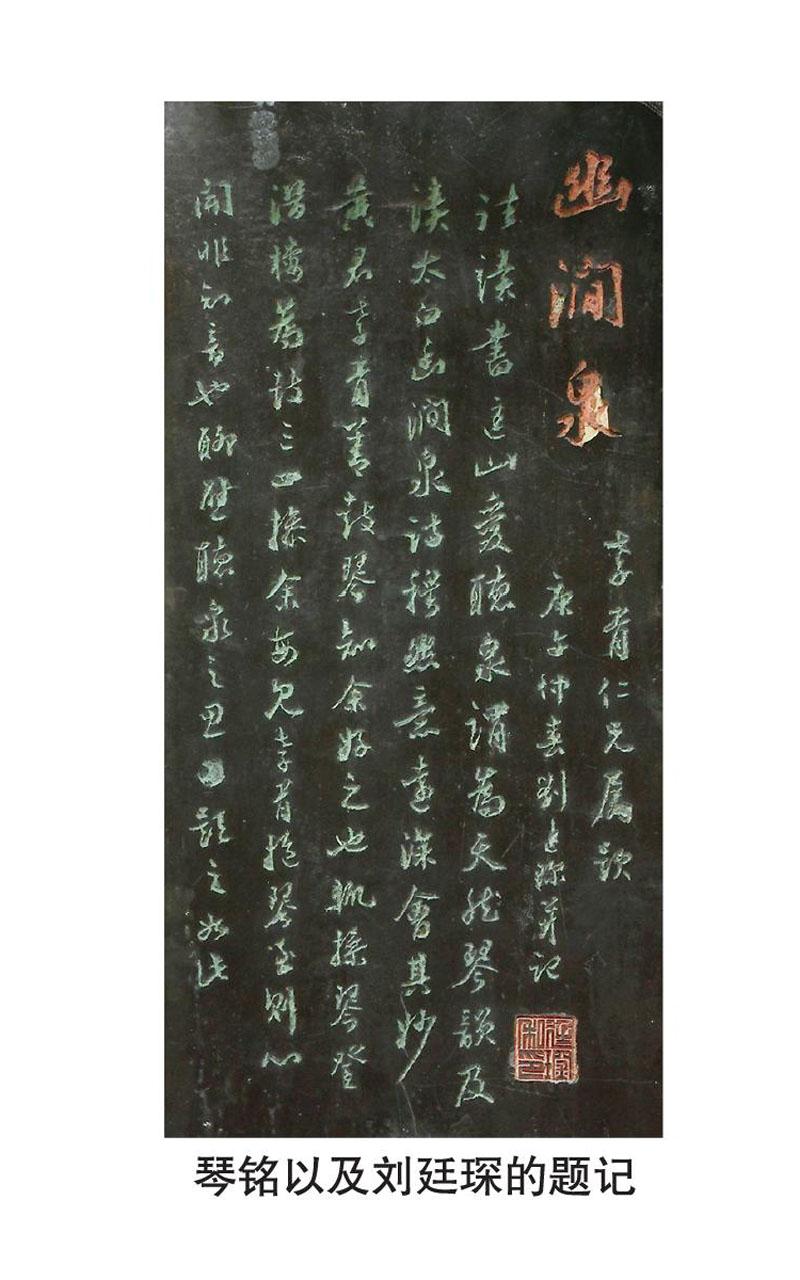

1.第一部分为琴名以及刘廷琛的题记:龙池右上方刻行书填朱“幽涧泉”琴名,其下署“孝胥仁兄属题,庚午仲春刘廷琛并记”,并篆书小印“廷琛私印”

其左刻行书琴铭:“往读书匡山,爱听泉,谓为天然琴韵。及读太白《幽涧泉》诗,穆然意远,深会真妙。黄君孝胥善鼓琴,知余好之也,辄操琴登潜楼,为鼓三四操。余每见孝胥抱琴至则心开,非知音也,聊慰听泉之思。因题之如此。”

按:琴名源于李白的诗作《幽涧泉》:“拂彼白石,弹吾素琴。幽涧愀兮流泉深,善手明徽高张清。心寂历似千古,松飕飕兮万寻。中见愁猿吊影而危处兮,叫秋木而长吟。客有哀时失职而听者,泪淋浪以沾襟。乃缉商缀羽,潺成音。吾但写声发情于妙指,殊不知此曲之古今。幽涧泉,鸣深林。”此诗收录于《乐府诗集》中的《琴曲歌辞》

刘廷琛(1868-1932),字幼云,号潜楼,江西德化(今九江市)人。光绪二十年进士,选翰林院庶吉士。散馆,授编修。历任山西学政、陕西提学史、学部侍郎以及京师大学堂总监督、学部副大臣。辛亥革命后侨居青岛。

匡山为庐山之别称。庚子(1900)国变之时,刘廷琛慨时局危艰,知大乱将至,遂告假归省,于匡山之麓筑介石山房读书。“往读书匡山,爱听泉”所叙述的即是此段时日。

“潜楼”原是刘廷琛在庐山介石山房书房的名称。寓居青岛之后,其藏书楼亦沿用“潜楼”之名。潜楼藏书丰富,总计达数万册。刘廷琛曾请汪洛年、林琴南等名家绘读书图,遍邀名士题咏于上。吴郁生题曰:“咫尺潜楼上,照席罗英。潜公不下楼,坐拥书百城。”其藏书宏福可见一斑。

根据以上题记可知,刘廷琛是在琴主人黄孝胥的要求下,题写了琴名以及相关题记,时年为庚午仲春,即1930年农历二月。黄孝胥“善鼓琴”,知道刘廷琛喜爱此道,便常抱琴至“潜楼”为其弹奏。黄孝胥的琴声令刘廷琛回忆起在匡山听泉读《幽涧泉》的情景,便为此琴题名“幽涧泉”。

20世纪30年代,王统照、老舍、臧克家等一批寓居青岛的自由知识分子在山麓中野炊、喝酒、发行刊物、品评时政。但“幽涧泉”的琴却为我们展示了同时期另外一个群体——逊清遗老的生活状态,即在辛亥革命之后,他们并未因此拥抱西方文明,而是固执地以自己的方式践行着传统中“忠”的思想。

刘廷琛题所居之处为“潜楼”,其孙刘诗谱认为先祖以“潜楼”为号,意为不再出仕。有人则认为“潜楼”意为“潜于市,待机而动”,表示韬晦,实则在观望时机。从之后刘廷琛的作为来看,此二种解释正涵盖了“丁巳复辟”前后刘廷琛的选择。初至青岛,刘廷琛致力于清廷的匡复,他奔走徐、金陵各地,游说逊清旧臣复辟。民国三年(1914),袁世凯拟设礼制馆,拟请刘廷琛为顾问,刘氏不仅不为所动,还撰写《复礼制馆书》,公开号召“还我清室”。在之后“张勋复辟”中刘廷琛就起了关键作用。复辟失败后,刘廷琛还居青岛,自此闭门读书、写字。书写题记之时,离复辟失败已有十余年。

琴铭中言刘廷琛在匡山中听泉,对李白《幽涧泉》诗有更为深入的理解,其原因恐是诗中以琴声传达内心抑郁苦闷之情,与刘廷琛当时的心境不谋而合。对于听琴,铭刻中言“未必知音”,恐非仅是谦词。在经历了复辟失败后,以“聽琴”来抒发故国之思。“琴”对于刘廷琛这样的遗老而言,意味着传统,意味着过往,意味着不向现实妥协的态度,意味着隔绝于世、抗拒世事变化的姿态。

德国汉学家卫礼贤在其《中国心灵》中的一段文字也许能使我们更深入地理解那个时代的遗老们:

在王朝灭亡后的青岛,你会在僧侣中发现过去的王子和朝臣;你会在乞丐和强盗之间见到绝望了的旧日的军官;在简陋的茅屋中,你还会找到默不作声的学者;过去身为高官的权臣,你会发现现在他们是无所适从的漂泊者,是借酒浇愁的山野诗人和画家。在那些嬉笑怒骂、有意识地虚掷对他们已经失去意义的生命的人中间,你会发现他们。⑤

这段文字再现了逊清遗老内心那无告的痛苦,他们拒绝时代,时代也拒绝了他们。

2.第二部分的文字骤少,只了了四字:“清泉洗心”。下署“寄叟”,并“王”小方印。按:王,字爵生、觉生,号杏村、杏坊,晚号昌阳寄叟。山东莱阳人,是光绪十五年(1889)己丑科进士。1912年后定居青岛。

在青岛遗老中王是位知名的书法家,昔日在北京就有“有匾皆书,无腔不学谭”之谚。“清泉洗心”四字十分常见,章丘的隆泉寺中有,苏州的留园中亦有。总觉得写下这四字的人都有个疲惫的灵魂,而王的一生也印证了我这个想法。他的父兄皆为进士,因此胶东的王氏家族有着“一门三翰林,父子九登科”的美誉。当王从无名的翰林院庶吉士,升至内阁大学士兼礼部侍郎,其间只用了14年的时间,他的仕途不可谓不顺利,直至辛亥革命的爆发。1912年,王欲回莱阳,因却天津兵变路途受阻,又听闻莱阳哗变,只能转而定居青岛。复因思念故里,又将居所称之为“寄庐”。“清泉洗心”,涤荡的是他故园难归的思乡之情?还是故国难觅的绝望与无奈?

3.第三部分为此琴主人黄孝胥的题记:

池右刻行楷“足以极视听之娱,信可乐也。时辛未春初。”及“恩涛”小方印。池下刻篆书琴铭:“心远体清,义深德奥。时壹思之,可以寄敖。”并“孝胥”填朱小印。其下篆书填朱长方印“致中和”。凤沼左右刻隶书琴铭:“即墨李宣三君博雅善琴,知余好之,乃于己巳年春以此见惠。式雅音清,良品可贵,爰述数言,以幸遇。辛未春黄恩涛。”后钤“恩涛”小印。其下篆书填朱方印“寄傲庐主人珍玩”。

“足以极视听之娱,信可乐也”一句出于王羲之《兰亭集序》。“心远体清”源自嵇康《琴赋》:“体清心远,缈难极兮。”“致中和”一词出自《礼记·中庸》:“喜怒哀乐之为未发谓之中,发而皆中节谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”“中和”不仅是儒家追求的审美与理想,亦是琴人对于音乐最高境界的诉求。“中和”作为琴乐最高审美在文献中从不乏见,徐上瀛《溪山琴况》就以“和”况为二十四况之首。

李宣三(1889-1938),名崇德,字宣三,号醉月山房,生长在一个家境殷实的环境中。李宣三性喜交友,在上个世纪二三十年代的墨水河畔,喜爱书法、丹青之士,经常聚于“醉月山房”,把酒临风,翰墨飘香。在《琴学管见·跋》中有其一段自序:

余生乏乘风性耽雕虫,日惟与二三知己交,周旋于杯酒书画间,时或一拂丝桐,亦吾庸鲁者之消遣法也。其中或有所得莫不录而存之,日积月累,渐成巨编。自庚申岁(1920年),渐理家计,课盐问米,遂置此事于勿论。

己巳年为1929年,此年春日李宣三将“幽涧泉”赠予黄孝胥。

黄孝胥,字恩涛,斋号寄傲庐。山东昌邑人,生卒年不祥。所谓寄傲者,寄托旷放高傲情怀之意。黄氏善古琴与书法。1910年代迁居青岛,1949年前置身商界,1949年后,作为商界代表参加青岛市第三届人民代表大会。与黄孝胥相关的资料亦不多。但在《太清宫志》中有这样的一段记载:

民国十五年(1926)五月间,昌邑县文生黄恩涛,性好淡静,雅好山林,善琴棋书画,携琴至崂山太清宫,得遇本宫道士知琴音者庄紫桓,各操一曲,其音清高,在座者无不欢迎,众皆赞扬,可谓处世之高士,出纸索书,留墨迹屏联数幅,盘桓多日,遂拜庄宗枢为师……⑥

1926年,黄氏游崂山太清宫,听太清宫道士庄紫桓操琴,遂拜庄为师。有关山东琴学的资料多集中于诸城一地,但青岛清代至民国,崂山,特别是玉真庵、太清宫、白云洞三个内山道乐中心在承传经唱之余,亦兴琴乐,且有不少由道乐改编的琴曲,如康熙年间遇真庵叶泰恩道长根据龙门派的《海底沉》改为琴曲《东海吟》,光绪年间太清宫道人韩谦让根据孙不二《拜诰》创编了琴曲《雪地红花》……另外,《三涂五苦颂》《紫薇送仙曲》等琴曲也显示了道教文化与琴乐的结合。陈振涛在《崂山道乐初探》中对此次活动有更为详尽地描述:此次,庄道士演奏了《山丹花》《离恨天》等曲,黄演奏了《阳关三叠》。黄孝胥拜庄为师达十年之久。⑦虽然资料有待进一步确认,但可以肯定的是,黄氏所学琴曲中应有崂山琴乐的曲目。《崂山太清宫志》中记载了其宫中叶泰恩、韩谦让、庄紫阳等道人的琴事与传承谱系,也记载了翰林伊琳基、杨士骧、岑春萱、趙尔巽以及即墨县长郑观光、“大总统”徐世昌等人交流。而青岛博物馆所藏仲尼式无名琴就是由“天后宫”调拨而来。这些记载都指向青岛一地琴乐的特点:道人、文士、琴人的交流与交融。

我曾亲手触摸过唐宋的名琴,并为之精美的制作,绚烂的断纹、浑厚的音质所叹服。但“幽涧泉”琴:时代晚近,没有断纹,制作平平,甚至还有一些耸肩、不低头的毛病。但这张普通得不能再普通的古琴,却促使我重新审视自己对琴器、乐器,乃至生命所应有的态度。作为乐器,“幽涧泉”无甚吸引人之处,但如将它视为一个独立个体,关注其背后拥有者的生命历程和隐而不显的深层思想,隐藏在乐器背后的声音以及隐藏于“器”与“人”背后的“人”与“人”的关系,以及在这一生命历程中所显示的历史背景、文化传播、人际往来等,那么它的价值便不容忽视。