不同海拔湖羊小肠的组织学结构比较

2021-10-09张兴娟程光民葛爱民王云洲陈凤梅胡士林徐相亭

张兴娟,程光民,葛爱民,王云洲,陈凤梅,胡士林,徐相亭

(山东畜牧兽医职业学院/潍坊市反刍动物疾病防控工程中心,山东 潍坊 261061)

湖羊发源地在我国太湖流域,具有早期生长发育快、性成熟早、四季发情、可终年配种、多胎性强、产羔率高、繁殖力强等特点,是我国特有的宝贵绵羊品种。近年已有高原地区引种湖羊集约化养殖,有研究发现高海拔环境饲养的绵羊呈现小肠组织结构变化。陈付菊等[1]对藏山羊和藏绵羊小肠黏膜免疫相关细胞进行了比较组织学研究,发现成年藏山羊的小肠黏膜免疫屏障功能强于藏绵羊;藏绵羊小肠中上皮内淋巴细胞起重要的黏膜防御功能,而在藏山羊小肠中杯状细胞和肥大细胞起重要的黏膜防御功能。杨传华等[2]对甘肃鼢鼠和高原鼢鼠的小肠进行了组织学结构的比较,发现甘肃鼢鼠十二指肠、空肠和回肠绒毛间距均显著小于高原鼢鼠,而其空肠管径显著大于高原鼢鼠,2种鼢鼠小肠总绒毛面积无明显差异。马兰等[3]运用比较组织学方法研究了不同海拔藏绵羊小肠上皮内淋巴细胞、杯状细胞的数量和分布,结果发现高海拔藏绵羊小肠上皮内淋巴细胞数量较低海拔藏绵羊的低。杨婕等[4]研究了高原牧区藏绵羊与兰州大尾羊颌下腺组织学特征并进行了比较,发现兰州大尾羊颌下腺内内皮型一氧化氮合酶(eNOS)在浆液细胞及纹状管上皮细胞呈强阳性表达,可能与高寒低氧环境中应激反应有关。

小肠组织结构的良好状态是营养物质消化吸收和动物正常生长的生理学基础,也是引种湖羊保持优质生产性能和健康生长的屏障基础,但前人对羊消化系统的研究主要集中在肠道免疫细胞和防御能力,对湖羊生产性能研究主要在日粮添加剂和饲养模式,鲜见关于不同海拔湖羊小肠的比较组织学研究报道。本研究将湖羊分别在山东和青海2个不同海拔高度的地区饲养,采用组织学及图像分析法观测小肠的绒毛长度、黏膜层厚度、杯状细胞数量,分析不同海拔地区饲养的湖羊小肠组织学结构的异同及其意义,从结构层面分析湖羊在高原集约化养殖的可行性,助推青藏高海拔地区湖羊产业化的形成和可持续发展。

1 材料与方法

1.1 试验设计

选择同胎次1岁左右的湖羊90只,山东高密某牧业有限公司饲养45只,其余45只运至青海省门源县某肉羊繁育基地饲养,公母配比均为1∶8。当年配种,次年产羔。两地所产的羔羊均75日龄断奶,作为备选试验对象。

高密市平均海拔19.3 m,位于山东半岛中部,胶莱平原腹地;青海海晏县平均海拔3 000 m以上,位于青海省东北部,傍依祁连山脉。本试验根据两地海拔不同,将试验动物分为山东的低海拔组和青海的高海拔组。各组按照体重相近的原则挑选40只90日龄的健康湖羊,随机均分到4个饲养栏中(公母混养)开始常规饲养试验。预试期10 d,正试期150 d。

1.2 试验日粮

试羊均以地方饲料原料为主,制作全混合日粮。日粮配方参照国家行业标准《肉羊饲养标准(NY/T 816—2004)》,按照肉羊体重25 kg、日增重0.25 kg/d营养需要量进行设计。日粮组成及营养成分见表1。

表1 日粮组成及营养水平

1.3 饲养管理

试验前对湖羊进行驱虫、免疫、打耳号,对圈舍进行清扫、消毒。每日08:30和18:30饲喂2次,自由采食、饮水,其他管理均参照所属繁育基地要求执行。

1.4 采食量及体重测定

每日饲喂之前,记录前1 d饲料的加料量和剩料量,对剩料量每日收集,计算干物质含量,以计算试验期各组羊干物质采食量。于试验开始当天测量羊初始体重,均为空腹体重,150 d 后再次测定空腹体重作为终末体重,计算每只羊平均日增重。

1.5 样品采集

试验结束后第2天每组随机选取6只公羊称量体重,剖杀并采集小肠段2 cm左右,用温热生理盐水充分冲洗肠道内容物,放入4%甲醛溶液中固定48 h,常规石蜡包埋,连续切片,厚5 μm,每隔10张取1张,进行HE染色。应用电脑显微图像分析系统(OLYMPUS DP73型)进行观察和拍照,通过CellSens Standard软件进行测量。

1.6 检测指标和方法

经HE染色后,光学显微镜下观察。每只羊肠道组织各取3张切片,均为肠道横切面,每张切片中选取绒毛走向平直、结构完整,且最长的3根绒毛进行测量,在400倍镜下每根绒毛统计100个柱状细胞中分布的杯状细胞数量;测量绒毛长度、黏膜层厚度时,每张切片每个视野选取3根最长绒毛进行测量,黏膜厚度为绒毛顶点到黏膜肌层的垂直距离,测量均以当前视野中最厚处为准,每个指标换3个视野测量。

1.7 统计分析

数据处理用SPSS 19.0软件,2组间比较采用t检验分析,同海拔不同部位间比较采用方差分析,Duncan氏法对各组间进行多重比较。数据用“平均值±标准误”表示。

2 结果与分析

2.1 不同生长环境对湖羊生长性能的影响

由表2可知,在经过5个月的饲养试验后,尽管2组湖羊遗传背景、日龄、饲粮营养物质基础相近,但平均日增重低海拔组显著高于高海拔组 (P<0.05);料重比低海拔组显著低于高海拔组 (P<0.05)。

表2 不同海拔湖羊生长性能的比较

2.2 形态观察

经HE染色后,光学显微镜下观察低海拔组和高海拔组湖羊样本切片均可见小肠黏膜结构完整、层次分明,肠绒毛轮廓清晰,吸收细胞呈高柱状,排列整齐,染色鲜明(图1)。其中十二指肠绒毛呈叶状,杯状细胞数量较少,在绒毛基部有少量杯状细胞,十二指肠固有层有明显的乳糜管,黏膜下层有发达的十二指肠腺,呈明显的黏液性腺泡(图1A、图1B);空肠肠绒毛呈指状,排列整齐,杯状细胞散在于柱状吸收细胞之间,固有层散在大量淋巴细胞,黏膜下层发达(图1C、图1D);回肠肠绒毛较短,肠绒毛吸收细胞之间杯状细胞明显较十二指肠和空肠增多,固有层有明显的淋巴集结(图1E、图1F)。

A. 低海拔组湖羊十二指肠(100×),黑色双箭头为黏膜层厚度测量范围;B. 高海拔组湖羊十二指肠(100×);C. 低海拔组湖羊空肠 (100×) ;D. 高海拔组湖羊空肠 (100×),黄色双箭头代表绒毛高度测量范围,红色双箭头代表隐窝深度测量范围;E. 低海拔组湖羊回肠 (400×) ;F. 高海拔组湖羊回肠 (100×)

湖羊小肠各段结构的变化:十二指肠中,低海拔组湖羊的肠绒毛较高,呈现出明显的叶状结构,绒毛顶部较宽大,叶状绒毛的边缘分布整齐的柱状细胞,有清晰的纹状缘,柱状细胞之间散在少量杯状细胞;高海拔组湖羊的肠绒毛较短,绒毛顶部较狭窄,绒毛有较多的杯状细胞分散于柱状细胞之间。空肠中,低海拔组湖羊的肠绒毛较长且粗,肠黏膜皱襞较多,固有层有大量淋巴细胞,黏膜层较厚;高海拔组湖羊的肠绒毛较细且短,绒毛柱状细胞间杯状细胞数量较多。回肠中,低海拔组湖羊回肠绒毛较细长,呈锥状突向管腔,固有层分布大量淋巴细胞,并形成淋巴滤泡结构。高海拔组湖羊的回肠绒毛较稀疏且短,绒毛间杯状细胞数量较多。固有层肠腺基部可见较多的淋巴细胞,形成集合淋巴滤泡结构。

2.3 小肠绒毛高度

表3显示,低海拔组湖羊各段小肠绒毛高度均显著高于高海拔组湖羊(P<0.05)。组内比较显示高海拔组湖羊空肠绒毛最高,其次是十二指肠绒毛,回肠绒毛最低,但十二指肠和空肠绒毛高度差异不显著(P>0.05);低海拔组湖羊空肠绒毛最高,其次是十二指肠、回肠,其中十二指肠和回肠绒毛高度差异不显著(P>0.05)。

表3 不同海拔湖羊小肠绒毛高度(n=6) μm

2.4 黏膜层厚度变化

表4显示,低海拔组湖羊各段小肠黏膜层厚度均显著高于高海拔组湖羊(P<0.05)。组内比较显示,高海拔组湖羊空肠黏膜层最厚,其次是十二指肠、回肠,但三者之间差异不显著(P>0.05);低海拔组湖羊空肠黏膜层最厚,其次是回肠、十二指肠,其中十二指肠和回肠黏膜层厚度差异不显著(P>0.05)。

表4 不同海拔湖羊小肠黏膜层厚度(n=6) μm

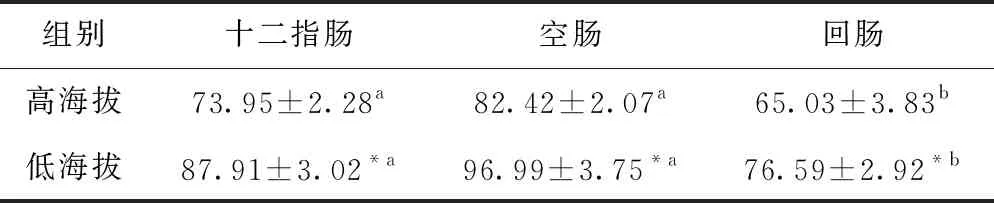

2.5 杯状细胞数量变化

从表5可知,高海拔组湖羊小肠各段的杯状细胞数量均多于低海拔组(P<0.05)。其中高海拔组湖羊十二指肠、空肠和回肠上皮内杯状细胞数量分别比低海拔湖羊多26.48%、44.87%和12.17%。

表5 不同海拔湖羊小肠杯状细胞数量(n=6)

组内比较显示,低海拔组湖羊小肠杯状细胞从十二指肠至回肠呈逐渐增多趋势,各肠段间差异显著(P<0.05);高海拔组小肠杯状细胞空肠最多,回肠次之,十二指肠最少,但空肠和回肠间差异不显著(P>0.05)。

2.6 隐窝深度的变化

从表6可知,低海拔组湖羊小肠各段的隐窝深度均高于高海拔组(P<0.05)。组内比较显示,高海拔和低海拔均以空肠隐窝最深,其次为十二指肠和回肠,但空肠和十二指肠隐窝深度差异不显著(P>0.05),均显著高于回肠(P<0.05)。

表6 不同海拔湖羊小肠的隐窝深度(n=6) μm

3 讨论

小肠是动物营养物质消化和吸收的主要场所,其功能与生理结构密切相关,因此肠黏膜的结构与动物的健康状况息息相关,特别是小肠绒毛的高度、黏膜层厚度、隐窝深度都是衡量其消化和吸收功能高低的重要指标[5]。肠上皮的正常结构不仅是营养物质被充分消化吸收的基本保证,也是发挥屏障功能和黏膜免疫反应的结构基础。肠道形态学上的改变是造成消化吸收功能和免疫功能降低的主要原因之一[6-7]。小肠肠腔内有许多细小的指状突起即绒毛,绒毛和微绒毛结构极大地增加了小肠内壁的表面积,肠绒毛下陷进入固有层形成肠腺,肠腺负责分泌多种消化酶,对营养物质起到消化作用,所以黏膜层厚度可以反映肠道消化和吸收能力。肠绒毛之间肠腺开口即为隐窝,研究人员通过对隐窝结构深入地分析研究发现隐窝处存在着大量的肠道干细胞,这些干细胞通过“不对称分裂”的方式逐步沿着隐窝纵轴向上迁移至顶部绒毛上部[8],可见隐窝与肠黏膜上皮细胞的更新有直接关系。杯状细胞是分布于肠绒毛柱状细胞之间的一种黏液分泌细胞,细胞内含有丰富的黏液颗粒,其中主要是黏蛋白,黏液颗粒融合后,分泌到胞外,形成黏液附着在肠黏膜表面,有润滑和保护肠道黏膜的作用,参与构成了肠道黏膜的机械屏障[9-11]。杯状细胞分泌的黏液虽然对肠黏膜有保护作用,但过多的杯状细胞分泌,造成消化酶分泌减少,肠绒毛的有效吸收面积减少,大量的黏液覆盖在肠道上皮细胞表面,吸收细胞与肠道内容物之间形成一道屏障,减少肠上皮细胞与营养物质的接触,因此会降低肠道的消化吸收功能。

本试验中低海拔组湖羊各段小肠绒毛高度均显著高于高海拔组湖羊。组内比较显示高海拔组湖羊空肠绒毛最高,其次是十二指肠绒毛,回肠绒毛最低,但十二指肠和空肠绒毛高度差异不显著;低海拔组湖羊空肠绒毛也是最高的,其次是十二指肠、回肠,其中十二指肠和回肠绒毛高度差异不显著。低海拔组湖羊各段小肠黏膜层厚度均显著高于高海拔组湖羊。组内比较显示高海拔组湖羊空肠黏膜层最厚,其次是十二指肠黏膜层厚度、回肠黏膜层厚度,但三者之间差异不显著;低海拔组湖羊空肠黏膜层是最厚的,其次是回肠、十二指肠,其中十二指肠和回肠黏膜层厚度差异不显著。高海拔组湖羊小肠各段的杯状细胞数量均多于低海拔组。其中高海拔组湖羊十二指肠、空肠和回肠上皮内杯状细胞数量分别比高海拔组湖羊多26.48%、44.87%和12.17%。组内比较小肠的不同肠段,低海拔组湖羊小肠杯状细胞从十二指肠至回肠呈逐渐增多趋势,各肠段间差异显著;高海拔组小肠杯状细胞以空肠为最多,回肠次之,十二指肠最少,但空肠和回肠间差异不显著。

2组湖羊日粮原料均来源于本地,纤维素含量有所差异;高海拔组湖羊粗饲料以燕麦秸秆和青稞为主,其中粗纤维含量分别为35.27%、38.76%;低海拔组湖羊粗饲料以花生秧和全株玉米青贮为主,花生秧中粗纤维含量约为22.66%,全株玉米青贮粗纤维含量约为17.63%~28.17%,可见,高海拔组湖羊日粮中的粗纤维含量高于低海拔组湖羊,使得2组湖羊肠绒毛高度、黏膜层厚度、杯状细胞数量、隐窝深度以及肠道菌群之间均出现差异,这和前人的研究结果一致[12-13],是高海拔组湖羊在适应当地饲料时的生理变化需要。此外,2组湖羊生活的海拔高度有很大差异,高海拔组饲养地海拔高、空气氧含量低、昼夜温差大、冬季漫长。生活在低海拔地区的湖羊引入高原需要有适应的过程,这种适应包括代谢、机能和组织结构方面的变化,因此2组湖羊肠道样本在各项研究指标上出现差异。