民国时期留日学生群体及其社会实践的历史考察(1912—1927年)

2021-09-28李玲

李 玲

(宁夏大学 外国语学院、教育学院,宁夏 银川 750021)

1912年元旦,南京临时国民政府成立,意味着统治中国长达267年的清王朝从此成为历史。三个月后,孙中山让位袁世凯,袁世凯在北京就职,中国近代史步入北洋军阀统治时期。北洋军阀统治时期,中国的内忧外患依然十分严重,尤其是在袁世凯死后,军阀纷争,战乱频仍,社会残破,民不聊生。延续清末以来的留学潮流,北洋政府亦十分重视派遣留学生,不断完善留学政策,改革文官制度,促使留学群体不断壮大。与晚清的留学群体明显不同的是,北洋政府时期留学群体呈现明显的多元化特征,留美、留日、留法、留英、留苏学生均大幅度地增加,但综合观之,北洋军阀时期留日学生群体依然占据主体和主导地位。

一、北洋政府时期文官制度的施行及对留日学生群体的影响

孙中山主政时期的南京临时政府先后颁布了《文官实验章程草案》《文官考试委员会职令草案》《文官考试令草案》《任官令草案》等,其目的在于“造成一个五权分立的政府”,“最完全、最良善的政府”[1]。北洋政府时期,尽管政局动荡不安,各军阀势力争权夺利,斗争此起彼伏,但在总体上而言依然实行民主共和之国体,在完善南京临时政府时期文官制度的基础上,进一步制定了《文官任用法草案》《文官考试法草案》《文官保障法草案》《文官惩戒法草案》《文官普通考试法》《文官高等考试法》等一系列法令草案,使得文官制度更趋完善。

文官制度的完善,意义重大。一方面,从法律的角度而言,意味着北洋政府继承了南京临时政府规定的民主共和政体,确立资产阶级共和国的国家政治体制,“这是继任的北洋政府不得不遵守的基本原则,也是北洋政府文官制度改革的基础。”[2]另一方面,文官制度的确立拓宽了留学生入职政府部门的通道,这在客观上促成了留学浪潮的形成。

北洋政府时期的文官制度之构建,以“考试”为核心,从考试的等级、类别、应试者的资格、考核方式、内容乃至形式等方面观之,完全不同于中国古代社会的科举制度,具有鲜明的现代文官制度的特色。对于近代中国而言,北洋时期文官制度的创设被赋予承前启后的重大历史意义。第一,北洋时期制定完整的现代考试制度,考试内容以现代自然科学和社会科学为主,是中国考试制度近代化的表征。北洋政府时期文官考试分为普通和高等两个等级,而尤以高等考试为重。参加基础考试者需要具备中学(新学)以上毕业水平,参加高等考试者必须具备外国大学学习之经历或者具备高等专科学习三年以上且获得毕业文凭者。[3]而考试之内容,或者考核的科目,总体上兼顾自然科学和社会科学,又以社会科学为主,具体涉及经济学、刑法学、商法学、政治学、民法学、国文学、历史学、行政学等。从考试资格和考试内容两个方面观之,都有利于留学生。一般而言,归国留学生获取考试资格更为容易,在应对考试内容方面有着绝对的优势。因为考试内容实际上就是以留学生学习内容为主,“各级学堂毕业生和留学生成为北洋时期选官的主要人选”,“而且考试内容开始侧重于现代社会必需的法学、财经等学科,因此,对留学生非常有利”。[4]第二,推行文官体制的职务常任制和文官建设的法制化道路,与日本和西方政府接轨,奠定了文官制度改革的现代化方向。首先,引进西方各国盛行的文官制度的职位常任制,可以在最大程度上保障官员履行职责的独立性。其次,文官制度的法制化道路是构建现代文官制度的重要标志。北洋政府时期对文官制度的法制化建设亦十分重视,如《文官惩戒法草案》详细规定了对文官的惩戒制度,防止官员之滥权、渎职,规范官员的工作纪律、工作标准,并把惩戒制度赋予法律之保障,促使北洋时期官员制度的法律化。[5]第三,重视文官队伍的专业化、知识化,凸显现代政府的治国理念。北洋政府的文官制度吸纳了一批具有新思想、新知识、新理念的留学生,这对于提升政府行政效率,更新官吏气象,推动各种社会改革奠定了坚实的基础。

概而言之,北洋政府时期通过一系列制度的创设,从选官、考核、保障、惩戒、抚恤等层面构建了一整套较为进步的近代文官制度框架,在法律上最终废止了蔓延数千年的中国古代社会任用官吏的“恩萌制和捐纳制”。北洋政府所建立的文官制度推动了中国在政治制度上迈向现代化道路的进程,为此后国民政府时期的公务员制度奠定方向和基础。[6]此外,北洋政府的文官制度从根本上鼓励了留学生参与政府事务的积极性,亦刺激了留学规模的扩大。

二、北洋政府时期留日学生群体概况

北洋政府时期,伴随着文官制度的改革不断深入,对高水平的留学人才十分渴望,因而制定了多项留学政策,促进留学教育的发展。在这种状况下,留学生的地域进一步扩展,由东南沿海扩展到中部和西部,留学人数不断增加。此外,留学途径呈现多元化也是这一时期留学群体的重要特征。

第一,关于留日学生政策之制定。1912年8月,时任北洋政府临时稽勋局局长的冯自由拟定了分期分批派遣留学生,并得到北洋政府教育部之认可。此后,在临时稽勋局的主导下,先后三次派遣留学生。[7]1914年,北洋政府教育部拟定了《整理教育方案草案》,这是从形式到内容较为完善的有关留学生的一份政策文件。这个文件最大的特点是,明确规定了官费留学生的经费划拨以及具体数额,并且把选派留学生的权力下放至各省地方,规定地方要严格按照人才的具体需求选送和派遣留学生,要充分考虑“何项人才缺乏”或者“增加某项(急需)人才”而因地制宜选派留学生。[8]1916年10月,北洋政府教育部颁行了《选派留学外国学生规程》,该章程进一步细化了官费留学政策,尤其对选派留学生的资格做了较为苛刻的要求,如留学生必须通过教育部组织的留学考试,才能获得留学的资格。同时,规定了各省官费留学的数额、留学国别、专业以及年限,对选派官费留学生的管理趋向更加严格,从侧面反映了北洋政府时期留学数量的增加导致竞争十分激烈的现状。1924年北洋政府教育部公布了《发给留学生证书章程》,规定留学生出国前必须领取留学证书,以留学证书作为管理留学生的有效凭证,充分说明北洋政府进一步加强留学生的管理和提升留学生的质量。

除了官费留学生,北洋政府亦十分重视对自费留学生的管理,相应地制定了一系列规章制度。1918年,教育部制定了《留日官自费学生奖励章程》,这个章程对官费留学生和自费留学生一视同仁,对于优秀留学生提供一定的资金奖励和资助,客观上推动了自费留日学生的热潮。[9]1924年,教育部颁布了《管理自费留学章程》,这是北洋政府专门针对自费留学生的管理章程,该章程规定政府倡导自费留学,在某些方面由政府提供资助,颁布留学资格证书以加强对自费留学生的管理。

第二,留学人数及其规模。北洋政府时期留学人数每年都在千人以上,合计约4万人。如下表所示。

表1 北洋政府时期留日学生数量统计表(1912—1927年)[10]

第三,多元留学格局之形成。与晚清留学格局不同的是,北洋政府时期留学生呈现出明显的多元化格局,除了留日教育以外,留美教育、留英教育、留法教育、留苏教育、留德教育均有迅速的发展。对于留美教育而言,以清华学堂派遣的留学生为主体,据统计,至1929年,清华学堂共派遣总数达到1289名[11]的留美学生。留英教育在北洋政府时期有所发展,1920年共计270名中国学生留学英国。[12]北洋政府时期,留苏教育形成热潮,尤其是在共产国际主导下国共合作实现以后,苏联在莫斯科专门设立培养中国留学生的中山大学,从1925年起至国共合作破裂,共招收两届中国留学生,总数量达到488人。[13]概而言之,北洋政府时期形成了留日、留美、留德、留苏等为主的多元留学格局,这一时期留学生群体中产生了一批颇有作为的政治家、军事家、学者,如周恩来、刘少奇、邓小平、胡適、盛成、刘半农等,对中国近代社会的影响十分重大。

三、留日学生群体的社会实践

北洋军阀时期留日学生群体的社会实践异常丰富,极大地推动了近代中国的社会变革。主要表现为“对华文化事业”背景下中国留学生的实习实践活动、直接任职北洋政府各行政部门而开展的政治活动、参与新文化运动、传播马克思主义、多元文化选择及文化论战等。

(一)“对华文化事业”背景下中国留学生的实习实践活动

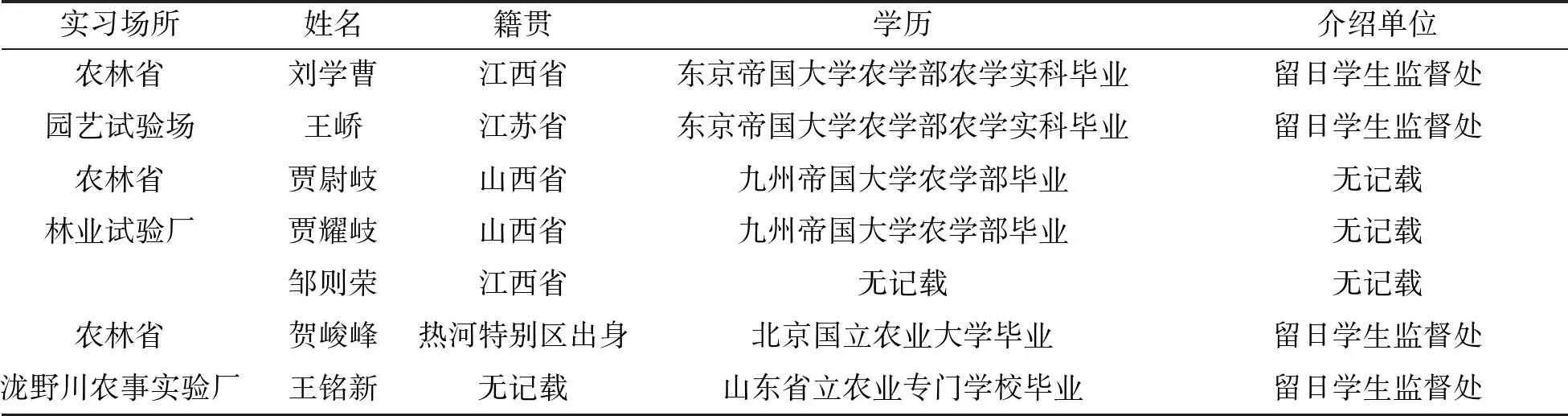

“从教育和文化交流的侧面考察中日关系时,1923年的关于‘对华文化事业’的‘特别会计法’的制定无疑是一个时代划分的分界点。”[14]所谓“对华文化事业”是指日本利用庚子赔款的一部分对中国留学生在文化教育事业方面展开培训,并安排于日本各种公司、工厂、研究所、试验场实习和考察。据《日华学会年报》的统计,从1923年至1926年,在日本上述场所实习的留学生人数达到了264人,而参观的中国留学生人数达到数千人次。[15]中国留学生在日本的实习和考察散布于日本制造业的各个领域,如铁道、机械、电信、医疗、农业、纺织甚至军工工厂,通过为期一年或者两年的实习实践,中国留学生耳濡目染了日本先进的经济与社会状况,对于开拓他们的眼界、提升自我的素养、提高专业技艺都不无裨益。这些留学生在实习完成归国以后,大多积极投身于中国现代化事业,意义重大。如1927年在农业领域实习的中国留学生状况可谓代表。如下表。

表2 1927年在日本农业领域的中国留学实习生[16]

但需要特别指出的是,日本对华的留学援助在本质上而言是以日本本国的意图为中心,尤其是自1930年以后,“对华文化事业”只针对伪满洲国的中国留学生,其行为已经全然发生了蜕变,“该文化事业在‘九一八事变’和中日战争后,逐渐沦为日本对中国文化侵略的一种工具。”[17]

(二)留日学生群体在北洋政府任职及政治活动

在中国近代史上,北洋政府时期构建起一套相对较为完善的文官制度,并制定了与之相对应的一系列留学制度,这为留学群体进入政府部门直接参与政治活动奠定了基础,同时留学生群体也依靠自己专业所长被政府部门吸纳,越来越多的留学生任职政府部门,推动了北洋军阀时期各项政治革新,大大促进了中国政治制度的现代化历程。从政府任职构成观之,无论政府首脑和内阁成员,还是普通职员,留学生群体在北洋政府的任职比例较高,尤其是留日学生群体占比最高,反映了北洋时期留学生的主体依然是留日学生群体。首先,关于政府首脑和内阁成员的任职状况。以北洋政府司法部为例,留日学生担任次长1人(汪有龄,日本政法大学)、参事2人、司长3人、编纂3人、佥事13人,共计22人。[18]就这一统计数据而言,留日学生在司法部的任职占总人数的将近一半,这个数值是令人吃惊的,充分说明北洋政府时期留日学生参与政府事务的主体地位,日本对当时中国的影响力可窥一斑。其次,就政府各职员的任职情况观之,留日学生在数量上占据绝对优势的地位。据统计,1916年北洋政府各部院留日学生数量:政事堂12人、审判厅7人、检察厅14人、京师监狱3人、宪兵营1人、审计院19人、蒙藏院10人、参政院20人、大理院20人、平政院1人,陆军部151人、海军部27人、财政部32人、农商部75人、内务部31人、交通部44人、教育部35人,留日学生共计502人。[19]大量留日归国学生进入北洋政府政治体制,产生了深刻的社会影响。一方面在北洋政府政策的制定与执行方面,融入了更多的日本体制之色彩,实际上亦左右了北洋时期中日关系的发展方向。另一方面,高水平的留日学生源源不断地进入中央部门,并逐渐成为施政的主体,预示着辛亥革命以来所追求的以民主共和为核心的现代国家治理体系的初步建立。

(三)留日学生群体与五四新文化运动

学术界一般的观点是,新文化运动分为前后两个时期,前半期主要宣传以“民主”“科学”为主体的西方自由主义理念;五四运动以后新文化发生了分化,以胡適为代表的知识分子依然坚持西方的自由主义,而以李大钊、陈独秀为代表的知识分子转向学习和宣传马克思主义,构成了新文化运动的主体,因而言之“五四新文化运动”。当然,五四运动以后,新文化运动的分化不仅仅是自由主义和马克思主义,还有文化保守主义以及其他西化思潮之分化,但主要分化为自由主义和马克思主义两大阵营。

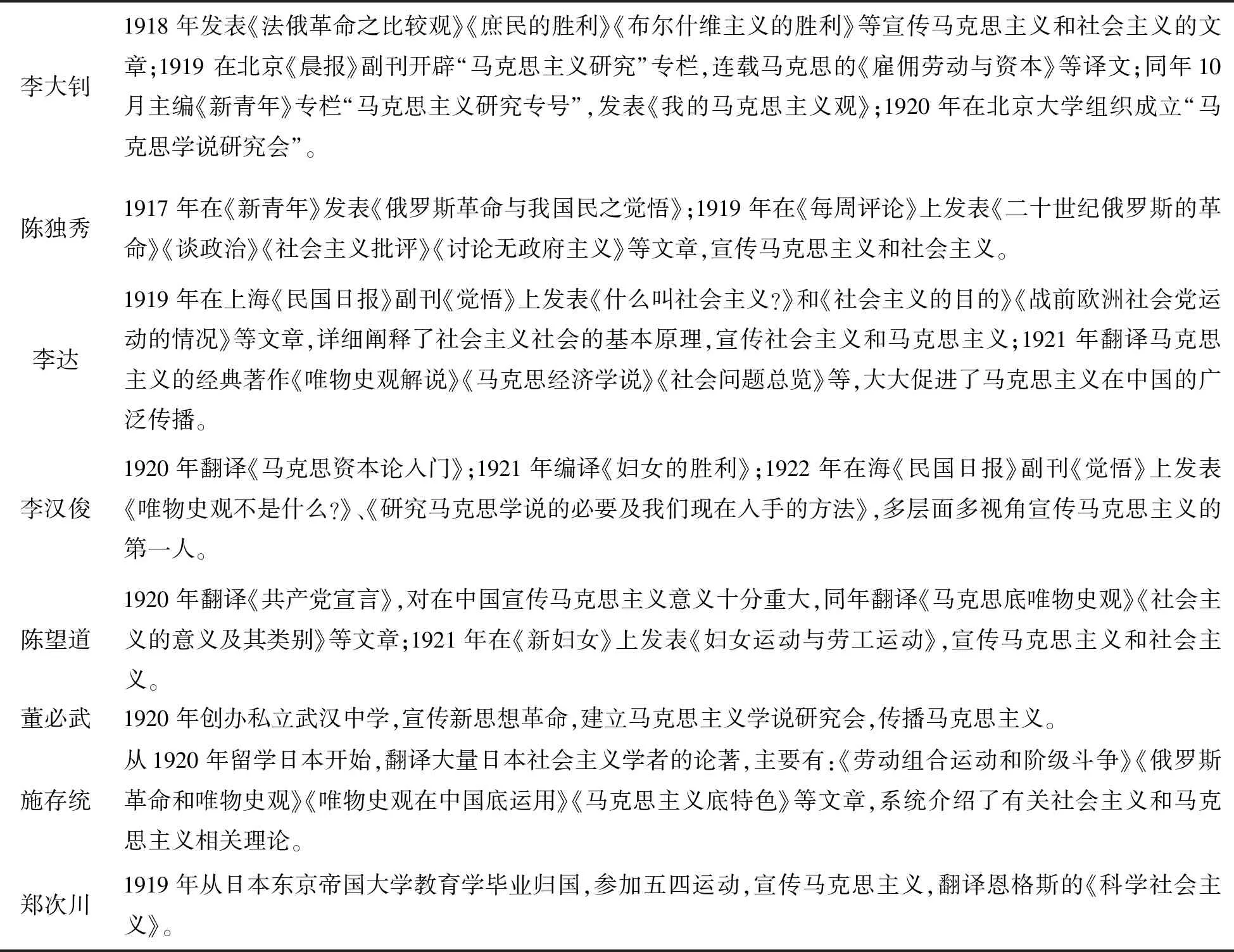

实际上,留日学生群体对马克思主义的介绍和宣传早在19世纪末期就已经开始,在五四运动前后达到高潮。关于这一点,在翻译和撰写有关马克思主义、社会主义的译著、文章方面表现尤为突出,如下表。

表3 五四新文化运动前后主要留日学生对马克思主义的宣传(1)根据中国社会科学院现代史研究室编《中国现代革命史料丛刊》(人民出版社1980年版)、 [日]石川祯浩《中国共产党成立史》(袁广泉译,中国社会科学出版社2006年版)相关内容整理。

留日学生群体除了通过译著和撰写文章宣传马克思主义以外,还通过创办报纸期刊、与非马克思主义思潮展开论战、切身参与或者组织五四爱国运动等社会实践的方式,宣传马克思主义和社会主义,引领五四新文化运动的时代航标,推动中国近代革命不断发展。此外,需要强调的是,文学革命作为新文化运动的一项重要内容亦产生了光芒四射的影响力,而高举文学革命大旗的主体依然是留学生群体,其杰出代表者鲁迅、陈独秀、李大钊、钱玄同、周作人等人,以白话文为刀,除去腐朽的旧思想羁绊,揭开新世界、新思想的序幕,意义重大,正如王富仁所言:“白话文运动……所具有的潜在能量我们至今还是难以估量的。”[20]

五四新文化运动时期,留日学生组织和发动了多次爱国运动,扫荡了反动势力、宣扬了新思想革命、推动了中国近代政治与社会之转型。第一,组织和发动了抗议“二十一条运动”。1915年初,留日学生成立留日学生总会,起草《警告全国父老书》,揭露日本之野心,表达“切齿国仇”的悲愤之情,联系在日华商开展爱国活动,组织归国请愿运动,推动提倡国货、抵制日货运动。第二,抗议“中日共同防敌军事协定”运动。留日学生以在上海创办的《救国日报》为舆论阵地,其目的是揭露日本帝国主义之侵略野心,“使国人收集思广益之功”,并组织发动了“五二一”请愿运动,时任北洋政府大总统的冯国璋迫于压力接见请愿学生代表,使得这次运动达到了宣传请愿的初衷,大大激发了全国各地的爱国热情。[21]第三,五四运动爆发以后,留日学生群体在日本和国内两线展开颇有组织成效之斗争。在日本东京的留学生群体组织了抗议活动,并通电北洋政府号召全国“誓死力争……绝不签字承认”。[22]在国内,1919年5月4日,以留日归国学生为代表的学生群体相继在北京、上海掀起了轰轰烈烈的五四反帝爱国运动。5月7日,留日学生组建了国耻纪念大会,参加会议的留日学生达到2000余人。[23]新文化运动的主要领导者陈独秀、李大钊等人亦参与五四运动的时代浪潮中,他们宣传进步思想,宣传和呼吁“改造强盗世界”[24],组织和引导学生,成立联合团体营救被北洋政府逮捕的进步学生。第四,五四运动后期,由上海、北京为中心的反帝反军阀的五四运动浪潮迅速波及全国,在山东和福建相继爆发了北洋军阀血腥镇压学生运动的“鲁案”和“闽案”,留日学生声援和反抗北洋政府的罪恶行径。

概而言之,留日学生群体对马克思主义的宣传左右了新文化运动的趋向,推动了近代中国的思想解放,为中国共产党的创建以及中国革命步入新时代奠定了牢固的基础。

(四)留日学生群体的多元文化实践活动

文化实践是留日学生群体最为擅长、直接、有效的实践方式,亦是留日学生群体彰显个性、实现追求、符合理想的最佳途径。北洋时期的留日学生群体之文化实践是多元化的,呈现出强烈的时代气象。在留学生群体的引领下,各类文化思潮及其实践在近代中国的土壤上竞相生根、开花、结果。北洋时期是中国近代多元思潮与实践的启蒙时代,亦是中国近代的文艺复兴时代,爆发出强烈的除旧革新之气象,熠熠生辉,拥有不可替代的历史地位。

毋庸置疑的是,北洋时期留日学生群体的多元文化实践活动,其根本的指向都是不约而同的——救国、强国道路的追求。留日学生群体依据不同的文化选择,秉承不同的文化理念,走向特色各异的救国、强国道路,对于近代中国而言,在政治、经济、文化、社会等诸多层面都产生了重大的影响。

其一,“科学救国”道路的文化选择与实践。“科学”一词对于近代中国而言,是闪耀着神秘光芒的词汇,有着特殊的意义。“科学”往往与“醒民救国”自然而然地联系在一起。自鸦片战争后开眼看世界,早期维新派和洋务派之“师夷长技以制夷”思想实际上就是近代中国最早的“科学救国”理论之先导。北洋时期,新文化运动,“科学”“民主”在留学生群体主导下,成为中国知识分子所一致高举的两面大旗,以此期盼达到救亡图存之目的。由此,留学生群体纷纷创办科学团体,创办科学报纸杂志,宣传西方之科学思想,在中国掀起了科学救国实践的热潮。如留学生群体于1907年创办中国药学会、1912年创办中华工程师学会、1915年创办中华医学会、1914年创办中国科学社,而创办的报纸杂志主要有《湖北学生界》《药学杂志》《海外丛学录》《科学》等。其中最为著名的就是中国科学社,成为当时影响最大的科学团体。以中国科学社为中心,网络了一批留学生,从事科学的文化实践活动,“鼓吹实业”“传播知识”。[25]中国科学社的具体实践有:通过创办通俗科学刊物,刊载科普论文,介绍西方的科学思想;其次,举办讲演会、学术研讨会等实践活动普及科学知识,宣传科学思想;创立科学研究机构,开展具体的科研调查,推进中国近代科技的进步。概而言之,留学生群体所崇尚的科学救国文化实践,开启了民智、促进了国人对于近代科学的认识水平、奠定了近代中国科学技术初步发展的基础。

其二,“教育救国”道路的文化选择与实践。近代中国之教育救国理念最早发轫于洋务运动时期,此后在中国形成了各类教育救国的思潮,如国民教育思潮、实业教育思潮、乡村教育思潮、勤工俭学教育思想、平民教育运动思潮等。[26]在留日学生群体的主导下,“教育救国”思潮在北洋时期是流传最广、受众最多、影响最大的文化思潮,亦是留日学生群体最多的文化实践路径。有学者统计,北洋时期大多数归国留学生都投身于教育救国的行列,他们有的创办新学,或任职于各中等和高等学校,或直接从事北洋政府部分的教育机构,形成了“高等教育界之科学教师,更无一非留学生”[27]的繁荣局面。大量留学生从事教育职业,汇聚而成当时盛行一时的“教育救国”思想,影响十分深远。

其三,“好人政府”道路的文化选择与实践。新文化运动前期,自由主义思潮起到了主导的作用。五四运动以后,自由主义思潮虽然在一定程度上让位于马克思主义和社会主义思潮,但依然起着重要的作用,成为当时留学生文化选择与实践的主要思潮。1922年5月7日,在胡適的主导下,联合留日、留美部分学生创办了《努力周报》,这是自由主义知识分子创办的政治性刊物,主要致力于宣传西方自由主义思想,包括自由、民族、平等、宪政等理念。其核心内容有二:一是军阀混战源于坏人当道;二是应该组建“好人政府”,即具有自由精神和宪政法制的政府,推动中国社会政治、经济的改良,已达到救国救民之终极目标。在自由主义知识分子的推动下,1922年9月,吴佩孚支持之下的“好人政府”组建成功,可惜只存在两个多月就倒台,意味着“好人政府”救国理念的崩塌。由留学生群体秉承自由主义理念在中国的政治实践虽然以失败告终,但其崇尚民主建国之路,重视发展经济、关照民生的诉求显然值得肯定。[28]