宁夏南部山区退耕还林补偿制度的优化与完善

2021-09-28方兴义

方兴义

(宁夏师范学院 政治与历史学院,宁夏 固原 756099)

习近平总书记指出,建设生态文明是关系中华民族永续发展的根本大计,是关系人民福祉、关乎民族未来的千年大计,是实现中华民族伟大复兴的重要战略任务[1]。生态是人类文明的最高境界,制度是生态文明建设的根本,要用最严格的制度,最严密的法治,保护生态环境[2]。目前,国内大多地区对生态补偿工作开展基本都处于探索阶段,体制机制尚不完善,生态补偿是以保护生态环境、促进人与自然和谐发展为目的,根据生态保护成本、生态系统服务价值、发展机会成本,综合运用行政和市场手段,调整生态环境保护和建设相关者之间利益关系的环境经济政策[3]。生态补偿一般是受益者付费,受损者获补,生态补偿实施区域与贫困地区的分布在地理位置上存在高度重叠[4]。退耕还林作为生态补偿机制之一,生态补偿的基本原则应适用于退耕还林。宁夏南部山区作为全国贫困的民族地区之一,其生态效率水平、经济发展水平和资源利用效率都较低,虽然在退耕还林过程中实施了一些补偿政策,但其生态补偿制度处于探索阶段,仍需要进一步优化与完善。

国外没有生态补偿的概念,相似的概念有“生态服务付费”“生态效益付费”等,国内于20世纪90年代中后期出现,此后许多学者对生态补偿的制度进行了大量的理论研究和实践探索。吴萍[5]等提出了耕地轮作休耕生态补偿的主体界定、标准、模式及其资金来源;王彬彬[6]等提出健全农业生态环境补偿制度新思路的实施保障;李琪[7]等对美国、欧盟、尼加拉瓜农牧业生态补偿进行了比较研究,提出在补偿目标多元化、明晰补偿内涵、实行第三方评估等方面完善我国农牧业生态补偿机制;胡孝平[8]提出苏州生态补偿长效机制建设的思路;高榕[9]等总结了完善青海省生态补偿的长效机制;庄元[10]等构建了陕北黄土高原区生态补偿机制;吴健[11]等对生态补偿概念进行了梳理和辨析;李宏伟[12]等分析了我国生态补偿机制的实施困境,并提出完善的对策;邹学荣[13]等对我国生态农业的生态补偿机制建设面临的困境进行了分析并提出建设现实路径;朱丹[14]总结了中国生态补偿制度的变迁过程与执行效果。

综上所述,国内现有研究大多探讨一些现实问题,但对于西部地区尤其是宁夏南部山区这样生态环境脆弱的民族地区、贫困地区退耕还林补偿制度的优化与完善研究较少,所以本文采用实地调查法与问卷调查法,选取该地区14个乡镇为调查对象,对本区现有退耕还林补偿制度的作了客观的评价,分析了补偿过程中存在的问题,并对本区退耕还林补偿制度提出了优化和完善的策略,提出生态补偿制度建设新思路,为保护本区良好的生态环境进行有益的探索,为推动和促进宁夏实施精准扶贫起到关键作用;同时对我国西部其他相似地区实行生态补偿政策起到示范和带动作用,为进一步在生态脆弱区加强生态文明建设提供参考和范例。

一、研究区概况

宁夏南部山区作为西部欠发达民族地区,也称西海固地区。位于中国北部的中温带地区,气候波动性大;地处我国东西部的分界线上,地理位置具有过渡性;位于黄河上中游地区,其经济发展得益于黄河灌溉之利,是我国西部重要的生态屏障,生态区位重要而特殊。退耕还林作为世界范围内政策性最强、投资最大、群众参与程度最高的生态补偿项目,它的重要意义不仅在于促进生态文明建设,还在于扶贫增收和提高农户的经济福利[15]。退耕还林简单说就是农牧民将自己使用的土地退出来用作种植生态林。退耕还林主要集中在经济落后地区,这些地区的农户对改善经济福利有迫切需求[16]。本区集贫困地区、民族地区、革命老区、生态补偿区为一体,近年来随着退耕还林还草政策的实施,生态环境明显得到改善,森林覆盖率逐年增加,为宁夏实施生态立区战略作出了应有的贡献。

本文采用实地调查法与问卷调查法,选取固原市原州区开城镇40户174人,彭阳县王洼镇38户148人、红河乡30户119人、小岔乡35户157人、草庙乡30户133人,隆德县沙塘镇20户89人、凤岭乡9户35人、奠安乡30户112人、陈靳乡50户219人,西吉县震湖乡51户236人、平峰乡25户109人,中卫市海原县红羊乡29户140人、甘城乡29户117人,吴忠市同心县预旺镇31户126人等14个乡镇为调查对象,主要针对退耕还林前后生态补偿情况等进行了调查和访谈,为宁夏南部山区生态文明建设现状评估与退耕还林补偿制度完善提供依据。

在我国的主体功能规划中,“优化开发区”和“重点开发区”主要提供工业品,生态承载力有限,生态赤字较为严重,在全国范围来看属于生态环境受益区;而“限制开发区”和“禁止开发区”,尤其是重点生态功能区主要提供生态品,是生态环境贡献区[17]。在《宁夏回族自治区主体功能区规划》中,宁夏南部山区除原州区外均划为限制开发区,为宁夏中北部乃至华北地区的发展作出了贡献,牺牲了自己的发展权,其生态问题关系周边省区及华北的生态安全,境内劳动力资源丰富,对于劳动密集型产业集聚地区,其生态补偿输出政策就应该侧重于向其他地区提供生态移民[18]。宁夏从1983年至今,移民实现了由单纯的扶贫移民向生态修复与扶贫并重的移民转变,由吊庄移民向生态移民转变,该过程中宁夏南部山区主要为人口迁出区。

二、调查结果分析

根据前期的调查和统计结果,分析如下。

(一)调查对象的受教育程度

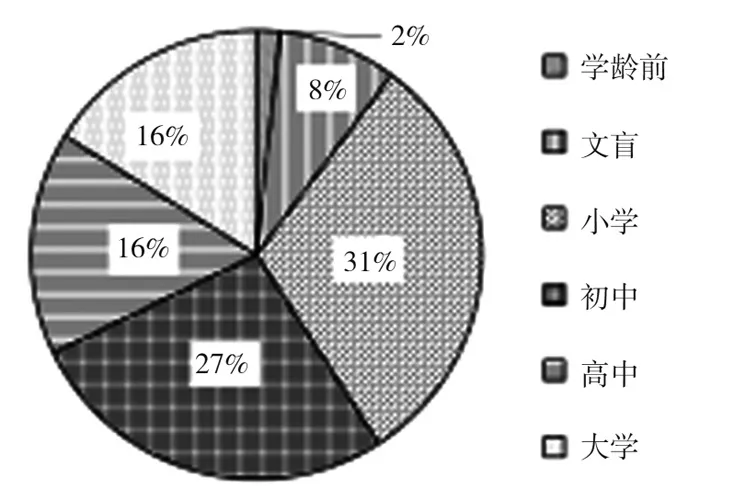

本文共调查447户,共计1914人,其中有劳动能力的1492人,无劳动能力的422人(其中0~15岁195人,65岁以上58人,属于非劳动年龄人口,16~25岁129人,为高中以上学历学生,无经济收入,需要家庭供养,其余40人为丧失劳动能力或者残疾人员)。从具体受教育程度可以看出(见图1),小学文化程度占31%,初中文化程度占27%,高中文化程度占16%,大学(专科及以上)占总人数的16%,文盲或半文盲占8%,学龄前(0~5岁)儿童占2%,被调查者的受教育水平低下。

图1 调查对象受教育程度统计图

(二)退耕前后各项指标的比较

调查区在实施退耕还林还草前耕地面积778.25 hm2,粮食总产量1694879 kg,退耕还林还草后耕地面积为396.04 hm2,粮食总产量1045789 kg,耕地面积比退耕前减少了382.21 hm2,减少比率为49.1%,粮食总产量比退耕前减少649090.5 kg,减少比率为38.3%。通过退耕前后比较,由表1可以看出,平均每户土地总面积、平均每户农业生产收入、平均每户粮食产量退耕前后比较都呈下降趋势,平均打工时间、平均每户年收入、平均每亩粮食单产、居住条件等指标呈上升趋势。

表1 退耕前后各项指标的比较表

由于退耕还林还草政策实施,耕地面积减少,解放了农村大量的劳动力,农村的富余劳动力增加,大量的农户由从事农业性生产向二三产业转移,带动当地的经济发展。使他们有更多的时间和机会去外出打工,国家对退耕还林还草后有效地生态补偿,促使农民收入增加,所以农民收入结构发生了本质变化。实施退耕还林还草后,因地制宜,耕地的质量有了更大的改观,土壤肥力增加,生态环境得到改善,植被恢复,改变地表径流,调节降水的时空分布不均,遏制水土流失,在一定程度上减少了自然灾害的发生,再加上生产技术和机械化程度提高,增加了粮食的单产,粮食产量稳步增长。

实施退耕还林还草后,大部分农户离开了土地和农业,农业性的生产收入相对减少,打工收入有所增加,由粮食种植为主,变为林果种植、养殖等。说明大多数退耕农户的种植方式已经发生变化,除第一产业外,从事二、三产业的人数在不断增加。在其他领域的收入有显著增长,退耕还林还草的实施对当地的经济有很强的拉动作用。

农户的居住条件能够反映他们的生活水平高低,在退耕前,农户住房主要以土坯房、砖瓦房居多。在实施退耕还林还草后,增加了砖房,房屋估价明显增长,房屋结构发生了很大变化,说明退耕后农户的生活水平得到了明显提高,居住条件发生了较大变化,农村生活条件也得到了改善,农户从中受益。

(三)退耕还林(草)生态补偿变化情况

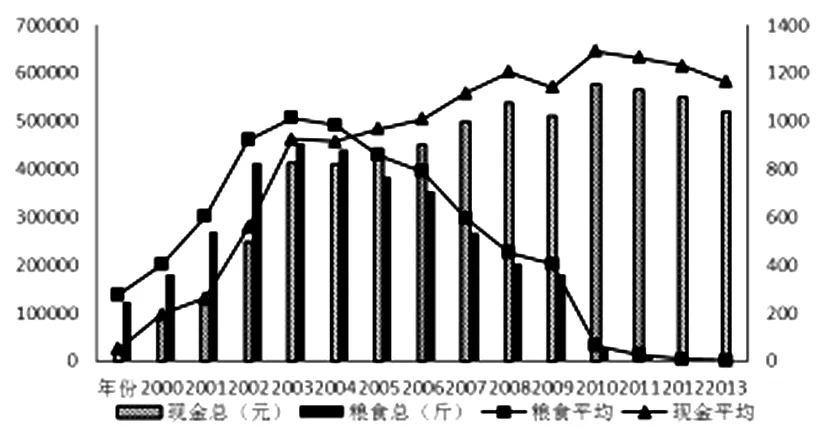

2000年退耕还林(草)生态补偿最早是粮食和现金结合发放,后来以现金形式兑现,现金通过“一卡通”形式直接拨付给退耕农户。

由图2可以看出,补偿结构中现金比例大于粮食比例,平均每户现金补偿基本呈上升的趋势,平均每户粮食补偿基本呈倒“U”形曲线,先增加后减少。

图2 退耕还林(草)生态补偿变化情况统计图

三、宁夏南部山区退耕还林补偿制度存在的问题

宁夏南部山区现有退耕还林补偿制度在特定时期发挥了重要的作用,但仍存在一些问题。

(一)工作人员对禁牧封育理解和宣传不到位

《宁夏回族自治区禁牧封育条例》中明确指出,禁牧封育是指为保护生态植被,在一定时期内对划定的草原(包括草山、草坡、人工草地、河滩草地)和林地等区域围封培育并禁止放养牛、羊等草食动物的管护措施。一方面工作人员把经念反了,见放牧者就抓就罚,对条例中规定的禁牧区域理解不清楚,把政府给予的权力当作坑害老百姓的尚方宝剑。对条例中规定的法律责任不清晰,处罚无据可循,存在乱罚、有些人罚、有些人不罚等现象,不出示执法证件,甚至有些工作人员怕得罪人,雇用当地社会闲杂人员代替检查,处罚金去向不明更无处罚票据。另一方面由于对《宁夏回族自治区禁牧封育条例》《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》《宁夏回族自治区森林生态效益补偿基金管理实施细则》等地方性法规条例宣传不够,导致放牧者抱有侥幸心理,源于农户生态意识淡薄,思想认识不够深刻,对禁牧封育的重要性、长期性和艰巨性认识不到位,违背因地制宜原则,搞“面子工程”,将交通便利、土壤肥沃的宜耕地退为林地,未遵循生态保护红线制度。这种现象会降低农户对退耕还林还草的支持力度,不利于本区生态恢复和退耕还林还草工程的有效实施。该制度没有起到杀一儆百和保护生态环境的效果和初衷。

(二)退耕还林补偿补助发放不及时,存在拖欠现象

老百姓对生态补偿金不及时到位的问题上有很大意见,认为生态补偿资金本来就少,不足以支持开销,补贴现金未能及时发放,有一定的拖延现象,补贴的年份较少[19]。部分官员利用权力虚报谎报退耕还林(草)面积,从中谋取私利,有严重者滥用私权充腰包的现象。补贴金发放不及时,时有拖欠,补贴粮存在质量问题,并有缺斤少两现象。退耕还林还草工程无法让退耕者得到应有的合理补偿,没有用生态效益换来经济效益,这将加剧农户对退耕还林还草实施过程中的不满,不利于政策有效实施,起不到应有的效果。

(三)退耕还林补偿标准低,难以调动广大农户生态建设的积极性

种植和放牧是当地居民主要的生活来源和生产方式。退耕还林(草)使农牧民失去了粮食种植、牲畜放牧的机会,耕地变为生态林,不仅付出了辛勤的劳动,而且对整个区域乃至相邻区域生态环境的改善作出了贡献。但国家目前对退耕还林的补偿标准折合为现金不足300元/亩,补助标准低,缺乏科学依据,低廉的补偿金难以抵消物价上涨的速度,无法满足退耕者基本的生活需求,同时在一定程度上会挫伤农户保护生态环境的积极性。

(四)退耕还林补偿制度缺乏法律保障

我国法律并未对退耕还林(草)做具体规定,只是以条例的形式出现,而条例属于法规的范畴,其法律效力相对低于宪法和法律,具有明显的政策色彩,稳定性较差,内容规定不全面,许多内容明显带有滞后性,无法解决当前退耕还林中出现的问题[20],退耕者经济利益及社会整体效益缺乏保障,不能最大程度体现社会公平。

四、优化与完善宁夏南部山区退耕还林补偿制度的建议

制度是约束和规范人类行为的准则,是引导人际交往和社会发展的“软件”[21]。健全的生态补偿制度可促进生态生产力的发展,不健全的生态补偿制度在一定程度上会制约生态生产力的发展。由此可见,欲使宁夏南部山区在本区及相邻区域发挥生态屏障的功能,优化与完善宁夏南部山区退耕还林补偿制度迫在眉睫,用制度保护生态环境,是行之有效的策略之一。

(一)国家完善退耕还林补偿的相关法律法规

经济发展与环境保护的关系,是人与自然的关系,生态文明建设必须有法律保障与规范[22]。人与自然的关系需要法律调整,生态文明的成果需要法治保障;法治能够规范人与自然的关系,能够保证可持续发展模式的贯彻[23]。对《宁夏回族自治区禁牧封育条例》《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》《宁夏回族自治区森林生态效益补偿基金管理实施细则》等条例进行必要的完善,在充分调研的基础上,规范补偿标准,保证退耕还林补偿有法可依,违法必究,让退耕者得到相应的合理科学的补偿。

(二)认真学习,加强宣传,解放思想,更新观念

一方面生态环境监管人员要熟悉相关法律法规,包括退耕还林的类型、具体形式、退耕后操作程序、补偿办法等,更要熟知老百姓触犯生态补偿相关法律法规后应如何处理。另一方面通过讲座、网络、印发宣传单等方式让老百姓将环保意识深入人心,树立保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力的理念。

(三)探索“互联网+退耕还林补偿”模式

结合精准扶贫理念,利用互联网、遥感技术,设计相关软件,准确将退耕还林(草)农户信息上网,建档立卡,包括家庭成员、退耕面积、补助金额、银行卡信息等,定期进行修正,实行退耕还林补偿动态管理,省去自上而下的中间垂直管理环节,不给贪污腐败截留者有机可乘,达到精准退耕补偿,解决退耕还林补偿补助发放不及时的诟病。

(四)转变经济发展方式,因地制宜发展多种经营

从生态、经济、社会综合效益考虑,退耕前本区发展传统农业主要追求农业经济效益,退耕后耕地面积减少,劳动力有了剩余,要改变传统的经济发展方式,合理有效地转移劳动力,改变单一种植业的模式,发展农林牧副渔多种经营,因地制宜,宜林则林、宜牧则牧、宜耕则耕。例如,可以让农民也参与林业建设,发展经济林,发展林下经济,搞生态农业等。