万比洛夫《六月的离别》中的反讽生成机制

2021-09-28刘蕾蕾

刘蕾蕾

(北京外国语大学 外国文学所,北京 100089)

万比洛夫(1937-1972)是苏联当代剧作家,其剧作包括《打野鸭》《六月的离别》《长子》等多幕剧。万比洛夫早逝后,留下了“万比洛夫之谜”,众多研究探讨谜底所在,但依然莫衷一是[1]。无论谜底何在,这些讨论已然说明了万比洛夫剧作的超时代性和超国界性。《六月的离别》发表于1966年,剧作家本人称其为“两幕喜剧”,但是戏剧内容呈现了极大的悲剧性。戏剧中的反讽不仅从此开启,更是渗透在剧本的情节布局、人物塑造等层面,“戏剧是对立物发展进入到人的行动和激情领域的延伸;或者按伯克的话说,是反讽——辩证性态度的舞蹈。”[2]《六月的离别》中的“对立物”在剧本的各个环节呈现:形式结构和内容、剧中人物恋人的恋情走向、剧中的“交易”成功和失败。由各层面生成的反讽,聚焦于主人公柯列索夫身上,通过个人和社会的互动体现作为道德主体的个人在面临抉择时所彰显的时代印记和社会形塑作用。一般认为,万比洛夫戏剧承袭了俄罗斯的伟大传统,尤其是具有契诃夫戏剧“日常性”的特点,《六月的离别》恰能说明万比洛夫“从分析具体的生活现象入手”,“揭示了能够体现时代本质的社会冲突。”[3]

一、环形结构和线性剧情

《六月的离别》描述了大学生柯列索夫和校长的女儿塔尼娅之间的感情纠葛。在大学毕业前因为误会,柯列索夫被捕十五天,校长以此为由开除柯列索夫,以促使柯列索夫和塔尼娅分开;但是这并未阻碍两人的感情发展;于是,校长抛出准许他毕业和读研究生的诱饵,和柯列索夫交易。柯列索夫为了自己的前程,同意这笔交易,和塔尼娅分开。在毕业晚会,塔尼娅来祝贺柯列索夫,柯列索夫意识到自己的感情所向,坦白了和她父亲的交易,希望和塔尼娅重归于好,但是塔尼娅断然拒绝。如同万比洛夫在《去年夏天在丘里木斯克》《打野鸭》中的场景安排,《六月的离别》也采用了“环形结构”。这一看似圆满的结构和男女主人公感情上的线性发展形成了对比,产生反讽。

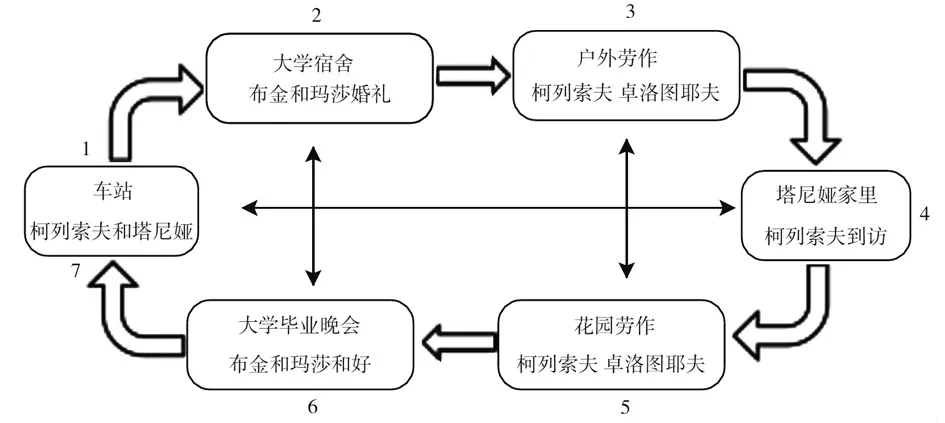

《六月的离别》的“环形结构”通过以下图示能够更直观地得到体现。

地点1:车站——初次见面,柯列索夫对看海报的塔尼娅献殷勤,希望塔尼娅能陪他去参加同学的婚礼,塔尼娅拒绝;

地点2:大学宿舍——布金和玛莎举办婚礼,其间两人产生矛盾,不欢而散;

地点3:户外——柯列索夫扰乱旅馆客人被判十五个昼夜,和另一被判人员卓洛图耶夫在户外劳作;

地点4:塔尼娅家里——柯列索夫请求校长列普尼柯夫准予他毕业,列普尼柯夫拒绝;

地点5:卓洛图耶夫的别墅花园——柯列索夫劳作;柯列索夫拒绝塔尼娅;

地点6:大学毕业晚会——布金和玛莎和解,柯列索夫想挽回塔尼娅,塔尼娅得知柯列索夫的交易内幕,拒绝了他;

地点7:同一个车站——柯列索夫搭讪从此经过的塔尼娅,塔尼娅拒绝。

在这一环形结构中,柯列索夫和塔尼娅的关系发展经历了如下过程:相识——相知——认识加深——互生情愫——相约——决裂——进一步决裂——形同陌路。同时,环形结构中的众多地点呈现了对比,如图示:第2次和第6次对照,分别为布金和玛莎婚礼,产生矛盾;布金和玛莎和解,婚礼在毕业晚会上继续;第3次和第5次对照,均为户外,柯列索夫需要劳作;第4次和第1次、第7次对照,分别是塔尼娅对柯列索夫心生爱情和塔尼娅两次对柯列索夫的拒绝。

相互对照的地点场所内涵情节的发展并呈现出戏剧的节奏。“在形象中、节奏中、字句中有着时代的启示。”[4]无论是诗歌,还是戏剧等其他艺术作品,节奏是“艺术的实质”[5],是“剧本的‘支配形式’。”[6]那么,戏剧节奏如何产生?“节奏包括结构、节拍和重音、紧张和松弛、内容和含量、新的紧张的酝酿、有次序的可衡量的变化以及数学这些因素的功能。它们构成了这个有效的戏剧节奏的定义:一出动态的戏的模式或数学具有这样的功能,即它能在观众中产生身体的、感情的和理智的反响所完成了的递进,观众通过这种递进而获得意义。那种模式通过某个(些)要素的重复和变化是可以辨认的。”[7]由此可见,节奏可以通过结构、有次序的变化及重复化模式等产生,对受众产生心理上的影响,受众通过“重复和变化”的模式等辨认出产生影响的节奏。该剧中,地点间的对照呈现出有差异的重复的模式,男女主人公的情节发展伴随着复沓般的节奏,没有走向和音,反而走向了离别,让听众在有节奏的旋律中听出不和谐的因素,“间离”审视这对恋人的发展,辨认出其中的反讽机制。

第一场和最后一场在同一地点,这一环形结构不仅在万比洛夫剧作中有所体现,荒诞派戏剧中也常用此结构[8],与荒诞派戏剧以此结构凸显人生的荒诞性不同,万比洛夫用环形结构和主人公感情线索的对照呈现出的是“大局面反讽”,这类反讽大多“没有幽默意味,很多具有悲剧色彩,而且反讽超出浅层次的符号表意,进入了对人生、对世界的理解。”[9]由此看来,《六月的离别》中设置的地点呈现出“重复和变化”的特征,所产生的这种节奏和环形结构、情节线性发展产生共振促进情节的递进,呈现出的反讽参与到人物行动意义生成中。

二、 环形中“和解”和走出环形

《六月的离别》中反讽的生成不仅源于形式和内容对比、对照的层面,人物之间的内在对照也积极参与这一生成机制中。《六月的离别》中未命名的大学生中,万比洛夫采用了“乐天的青年”和“严肃的青年”,“漂亮的姑娘”和“严厉的姑娘”这样互相对照的称谓以及不体现性别而只用职位指称的“共青团小组长”的称谓;此外,整部剧中,恋人布金和玛莎的关系与柯列索夫、塔尼娅的关系形成了鲜明的对比。

布金和玛莎的感情并非一帆风顺,他们之间的矛盾恰恰产生于婚礼。第二个场所即大学宿舍,地理系的布金和生物系的玛莎在举办婚礼,布金的好友荷米拉喝酒后口不择言,胡乱调侃,“什么叫地质学?……你们知道吗?……你们不知道。地质学是这样一个玩意……就是当我们外出勘探的时候,你们可以和我们的女人待在一起。”[10]玛莎对荷米拉的表现有些不满,布金出于友情,认为荷米拉只是喝酒的缘故,这时,俩人之间的关系开始出现裂缝;玛莎说这个婚礼“可以更快活些。”[11]布金之后便表演了“布金和布金告别”的节目。

布金 我很了解他。他是一个开朗的青年。说真的,我怎么也没有想到,最近他居然心血来潮要结婚。我没有想到他会做出这样的蠢事来。

严厉的姑娘 拙劣的表演。

布金 明天他走到街上,会看到很多很多漂亮的姑娘,那时他就会感到苦恼,明白自己是个傻瓜蛋……

乐天的青年 还是别出心裁。

众笑

严厉的姑娘 听我说!这不是婚礼,这是……我都不知道该……[12]

“严厉的姑娘”和“乐天的青年”对布金的节目反应呈现不同的态度。“严厉的姑娘”认为这一节目“拙劣”,在婚礼上不合时宜,而“乐天的青年”认为“别出心裁”“很新奇”;玛莎的态度介于两者之间,没有发表意见,只是说了“够了吧”;之后两人的矛盾因荷米拉而再次升级;从荷米拉的口不择言、布金的“自我告别”节目、荷米拉的再次口不择言,两人关系的嫌隙加大,玛莎最终愤而离场。

布金和玛莎的婚礼由于矛盾未能圆满结束。不过观众可以感受到玛莎对布金的爱——玛莎之前拒绝追求自己五年的弗罗洛夫,选择和布金结婚。毕业前夕,荷米拉问布金现在对玛莎感情如何,布金称“没她不能活下去”。[13]于是在大学毕业晚会上,荷米拉有意促成两人和解。和玛莎私下交谈后,他将玛莎引到布金面前。布金和玛莎谈到毕业分配的事,“玛莎:带我去吗?布金:我提醒你,那里是永久冻土带。”[14]不需要再多的言语,两个因为误会而分开的人终于和解,婚礼在毕业晚会上延续。戏剧的主要载体语言呈现的不仅是话语表面的含义,更富含剧中人物的感情,彰显人物的性格和他们之间的关系。布金和玛莎的关系经历了“婚礼(矛盾产生)——(矛盾解除)毕业晚会-婚礼”这一过程,从而走向圆满生活。

柯列索夫和塔尼娅的关系经历了“相识——相知——互生情愫——形同陌路”的过程。两对恋人之间的感情走向差异不仅是因为柯列索夫作为道德主体进行的选择,更是时代的折射。20世纪50年代,在经历了“解冻”之后,俄罗斯文学迥异于在社会主义现实主义旗帜下创作的文学。文学作品“关注普通人和他的日常生活,关注现实问题与矛盾冲突,便成为对‘歌舞升平’充斥文学的一种回应。”[15]不同于“歌舞升平”的文学塑造英雄般的理想主人公形象, 60年代初期,新生代作家如A.格拉吉林、E.叶甫图申科等人作品中的主人公朝气蓬勃,焕发青春活力。60年代后期苏联文学进入“停滞时期”。批评家安宁斯基在20世纪90年代对此时期做了精辟的概括:“谎言、随波逐流、装假、虚伪、妥协,这一切是‘停滞时期’人们普遍的精神特质。”[16]而万比洛夫和A.阿尔布佐夫、B.罗佐夫、A.瓦洛金一道形成的“契诃夫剧派”,则“坚持用镜子反照人的内心,并满怀忧虑地记录甚至尝试解释社会道德被破坏的过程——‘共产主义建设者们道德规范’的贬值。”[17]柯列索夫身上的“随波逐流”“妥协”的气质正是时代的映照。在20世纪60年代戏剧话语网络中,万比洛夫戏剧的独特在于塑造了独特、内心充满矛盾性的主人公形象。布金对于爱情的坚持、柯列索夫的惘然及对于爱情的轻率形成的内在对照,让观众发出唏嘘的同时,意识到社会和环境的形塑力量,这一层面生成的反讽参与剧本意义生成的同时,进而将剧本意义指向整个时代。

三、“交易”成功和失败

卓洛图耶夫的故事是剧本的次要情节,勾连了当时的社会背景,深化了主题。卓洛图耶夫讲述的肉铺售货员的故事是他自己的故事。卓洛图耶夫曾经是一个售货员,平时惯于做假账,遇到检查,通过行贿蒙混过关,直至遇到一个没有接受他行贿的检察员,他锒铛入狱,被关了十年。十年后,他还坚持认为是当时行贿数额太少,所以检察员不接受。“正直的人在哪儿?谁是正直的人?……正直的人——就是那个要钱少的人。给的数目要恰当,他就不会拒绝,那时他一定会收下!会收下!检察员会收下!……他一定会收下!会收下!我对你说,会收下!”[18]于是他努力挣钱,希望有一天再次行贿检察员,以证实他的看法:没有不受贿的人。而在毕业晚会时,卓洛图耶夫找到柯列索夫,告诉他,“我说,他没有收下!把我给赶出来了。就是今天发生的事。”继而,卓洛图耶夫说:“没给面子……哎,老侄,生活完蛋啦……”[19]虽然卓洛图耶夫的“交易”没有成功,但是万比洛夫塑造的检察员形象并不是为了说明俄国官僚体制中有“正直的人”存在,而恰恰是反衬着人们深受腐败的官僚体制的毒害。20世纪60年代,“社会的冷漠、官僚体制的腐败、拜物主义的盛行、市侩的庸俗心理和信仰的缺失等社会问题,成了作家们注意的焦点。”[20]万比洛夫通过卓洛图耶夫这一人物形象,再次审视了当时的社会风气。

卓洛图耶夫的“交易”失败了,列普尼柯夫的“交易”却成功了。塔尼娅的父亲列普尼柯夫是柯列索夫所在大学的校长。柯列索夫曾经在学校带头“自由听课运动”,列普尼柯夫对他怀恨在心。当柯列索夫因为一些误会被判十五日时,列普尼柯夫正好借机不予柯列索夫毕业。得知女儿塔尼娅对柯列索夫的情意,他先是愤怒,后抛出了准予他毕业的诱饵,柯列索夫为了自己的前程,接受交易,放弃了塔尼娅。当他再次见到塔尼娅,心中的情意被唤起,意欲挽回塔尼娅,遭到塔尼娅拒绝。柯列索夫接受交易被认为是“背叛了自己的良心,背叛了道德准则,其下场必然是可悲的。”[21]纵观时代背景,柯列索夫的抉择除了未能坚定自己对于爱情的追求之外,更多的是源于时代的影响。在20世纪60年代,“苏联教育,其实,总的来说是苏联文化,很大程度上得益于革命前的遗产。高标准、认真的学术特性,甚至苏联的学校纪律都可以追溯到沙皇时期。许多观察者注意到,苏联学生的学习勤奋和有毅力是很明显的。这或许既源自于古老的传统,即受教育者极受尊重,也源自于那一时期的生活条件:教育为苏联公民提供唯一可以远离贫困和集体农庄以及工厂乏味生活的方式。”[22]不同于塔尼娅,对于柯列索夫而言,教育可能是唯一可以改变命运的途径,当他向塔尼娅坦白和列普尼柯夫之间的“交易”时的表现说明了他的考虑。

柯列索夫 我没有别的办法。

[沉默。]

我赢得了时间,你应当明白这一点。

[沉默。]

也许,你希望我一辈子当看门的角色?

[沉默。]

也许,你以为我这样做是为了私利?[23]

三次“沉默”道出了柯列索夫的顾虑。柯列索夫无法向单纯的塔尼娅解释这一现实。塔尼娅的生长环境让她远离残酷的社会现实,布金甚至认为她只有14岁,而不是19岁。但是对于柯列索夫以及其他同学而言,毕业是非常重要的。当大家知道柯列索夫无法毕业时,全年级同学都去系办公室、工会等为柯列索夫求情,但是准备去校长那里时,都退缩了,“面临毕业分配,队伍动摇了。”[24],布金对柯列索夫说,“你简直不会相信,连荷米拉也吓坏了。那个可怜虫正在那里埋头书本呢。”[25]在这一环境下,万比洛夫塑造的柯列索夫这一形象取材于日常生活,而非英雄人物形象。如同其他同学一样,柯列索夫顾及自己的前途,不愿意为了爱情孤注一掷。于是,柯列索夫接受了“交易”,拿到了毕业证,失去了美好的爱情。

卓洛图耶夫入狱10年后出来,依然耿耿于怀,想要行贿当时的检察员,证实自己的看法,可见当时官僚体制对人的戕害之深。这一反讽效果通过列普尼柯夫这一人物形象得以加强,他是“行政干部和半瓶子醋的学者”,[26]即使在妻子面前也要装门面,维护虚荣心,但他却有着掌握学生“生杀”的权力,因为“自由听课运动”对柯列索夫心存不满,不予其毕业。由此,“交易”的成功和失败,反讽地影射了当时俄罗斯的官僚体制,从而反映了柯列索夫抉择和境遇的艰难更多的是源于当时社会的形塑。

万比洛夫通过结构、内容、人物等层面塑造“对立物”,生成反讽,其意义不仅指向人物行动、时代背景和社会背景,而且让人们对主人公的命运展开更深层次的思考。著名小说家拉斯普京在题为《亚历山大·万比洛夫的真理》一文中写道:“观众到剧院来看万比洛夫的戏,会不由自主地进入严峻的道德体验。”[27]《六月的离别》这一两幕剧通过柯列索夫和塔尼娅的感情发展为主线,布金和玛莎的感情、卓洛图耶夫的售货员的故事为辅线,在环形结构和线性剧情、人物之间的内在对照以及“交易”成功和失败中,呈现出极大的反讽,这一反讽继而参与到剧本意义中,不仅凸显了作为个体的柯列索夫在个人抉择时所面临的道德和社会之间的冲突难题,更折射出时代的本质冲突。