深度学习视域下认知偏差对知识建构的影响机制研究

2021-09-27晋欣泉姜强梁芮铭赵蔚

晋欣泉 姜强 梁芮铭 赵蔚

[摘 要] 知识建构是实现深度学习的有效途径,亦是各参与主体冲突协商、相互博弈的过程,而认知偏差作为学习者固有的认知心理现象,易对知识建构协同策略的选择产生影响。为深入揭示深度学习知识建构过程中学习者认知内在机制,基于演化博弈理论,利用结构方程模型对认知偏差、团队冲突与知识建构的关系进行分析。研究表明,证实性偏差、自我维护偏差和敌对归因偏差显著正向直接影响知识建构,任务冲突在认知偏差和知识建构之间起中介作用,而关系冲突与知识生成的关系不显著。据此基于脑科学对认知偏差的阐释,从社会连接、心理契约、心智解读、自我意识与控制、情绪等五个维度提出了知识建构有效发生策略,拓展了深层次知识建构的研究范畴,助力深度学习的有效发生与良性发展。

[关键词] 认知偏差; 深度学习; 知识建构; 演化博弈论; 脑科学

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 晋欣泉(1996—),女,河南焦作人。博士研究生,主要从事知识建构、深度学习研究。E-mail:jinxq805 @nenu.edu.cn。

一、引 言

深度学习的发生需回归于具体的问题探究情境中,通过学习者的切身体验,经由多次的信息加工和复杂的高阶思维参与,驱动着学生对外部知识和自我认知的深度建构,从而实现知识的深层次理解和创造性生成[1]。“深度学习如何发生”和“如何促进深度学习”是亟待解决的重大课题。多伦多大学的Scardamalia和Bereiter认为知识建构利用群体智慧联合解决学习问题,在帮助个体获得知识的同时,还能细化与发展知识,进而引发维持深度学习[2]。从过程上看,知识的深度建构强调去中心化的开放协商[3],源于学习者对知识的提取、加工、评价与反思,使其有能力承担起持续改善思想的责任[4],实现集体知识创新。而反思又成为新一轮知识建构的重要依据[5],这意味着学习者需不断作出决策。

然而,诺贝尔奖获得者Kahneman和Tversky指出个体难以进行完全意义上的理性认知,大脑思维可能会受到多种无意识偏差的影响,即为认知偏差[6]。有限理性会使人们在对输入信息的自我感知中创造“主观现实”,易受到潜意识偏差的影响,倾向于基于认知而非事实证据作出决定,从而产生偏离标准或规范的假设。认知偏差的客观存在,受到法医学、化学等不同领域学者们的热议,其发表在《自然(Nature)》《科学(Science)》等杂志的研究成果证明了在科学数据分析及决策中识别认知偏差的重要性[7-8]。从神经科学视角来看,脑神经系统的认知结构决定人的行为决策,但脑能量资源有限性的制约使得人类作出非理性决策。因此,知识建构者在面对复杂性学习任务和不确定性解决方案时,通常使用思维捷径来作出判断,而内在认知调节和控制着个体建构行为,影响着协同知识建构的策略选择与质量。可见,认知偏差是真实存在于深度学习过程中,并不是一种随机现象,需要深入研究协同知识建构内部机理,不能仅作为随机误差项处理。基于此,本研究重点关注在深度学习知识建构中容易出现的认知偏差,基于演化博弈理論,利用结构方程模型探究认知偏差和知识建构间的作用机理,并从脑科学视角提出了相关策略以减轻潜在负面影响,促进知识建构,为深度学习的可持续发展提供动力支持。

二、核心概念与理论依据

(一)认知偏差

行为心理学家通过大量的实验研究发现,不确定性条件下的人类实际决策会偏离期望效用理论的预测行为,呈现有限理性,谓之认知偏差[9]。认知偏差通常被视为阻碍学习者在复杂学习任务中作出最佳选择的客观因素,如因锚定效应而导致严重的信息不对称、因偏向信息检索而缺少创造性思维能力、因敌对归因而对相反观点视而不见等。但Gigerenzer和Goldstein认为认知偏差是人类思维合理性偏差[10]。面对结果不可预知和知识复杂性,有限理性学习者产生的具有个体差异性的认知偏差易引发冲突,而冲突是知识建构中不可避免且尤为重要的环节已被证实。Farrokhnia等提出以冲突为导向的活动是协同知识共建的重要环节[11]。李海峰和王炜证明认知冲突能促进深度协同知识建构持续发展[12]。由于认知偏差主要存在于信息编辑和评价阶段,结合深度学习流程,提出观点、寻找证据、交流论证和效果评估,本文主要选取锚定与调整偏差、证实性偏差、敌对归因偏差和自我维护偏差等四种常见认知偏差。

(二)演化博弈理论

无论来自实验数据还是真实博弈分析,都表明博弈在社会交往中普遍存在,且并非每个参与人在博弈局势中都体现出理性。学者们逐渐利用演化博弈理论来探究群体中非理性个体的博弈过程[13]。深度学习亦是主体间相互博弈的过程,由于知识建构环境可实时呈现与共享各成员知识图谱建构进度,因此学习者能及时感知他人策略选择,基于自身利益最大化原则统筹互惠合作与搭便车的收益与成本,动态调整行为决策。然而,受先验知识、价值感知等因素影响,学习者在识别对方博弈类型、感知互惠偏好时通常存在信息不对称与认知偏差差异,偏离理性预期,影响参与人的行为选择,则可能会使合作互惠演化到不同的均衡状态中[14]。因此,需深入分析认知偏差对协同知识建构行为的影响机制,以促使系统稳态向协同知识建构演化,实现共赢。

三、研究模型与假设

个体认知输入是知识建构良好运转的重要驱动力,而对协同建构的价值感知差异导致双方选择不同博弈行为。同时,在价值感知时为了使个人利益最大化,极易产生认知偏差,导致团队内产生关系冲突和任务冲突。在动态交互和冲突博弈中,个体不仅会根据价值和风险感知力图选择对自己有利或最为合理的行为决策,也会依据对方的认知和行为策略变化,调整己方决策,助力系统朝着知识生成状态演化。基于此,研究提出认知偏差对知识建构的影响假设模型如图1所示。

(一)锚定与调整偏差

锚定与调整偏差是指个人以初始信息(锚定值)为参照点来调整对事件的评判,可分为内在锚和外在锚[15]。内在锚通过锚定调整机制发挥作用,个体决策结果偏向个体已有认知(内在锚值)。外在锚通过选择通达机制产生影响,团队成员提供的参照信息(外在锚值)会影响个体决策倾向锚值。由于学习任务具有一定的挑战性,学习者在接收分配任务时,会先自主检索相关资料,易受到内在锚效应影响。在编辑阶段,个体基于锚定值初步调整出一个可能的正确答案并对其评估。若发现有差异性,很容易就形成既定看问题角度和利益锚定点,导致认知惰性和惯性思维[16],将知识协商的范畴划归入己方的利益立足点。因此提出假设:

假设1(H1):锚定与调整偏差对关系冲突有正向影响。

假设2(H2):锚定与调整偏差对任务冲突有正向影响。

假设3(H3):锚定与调整偏差对知识建构有负向影响。

(二)证实性偏差

证实性偏差是指个体以先入之见为主来偏向检索和解释用于支持假设信息的趋势[9]。当个体遇到相符或相左既定假设的资料时,通常选择性地检索、解释或记忆信息,倾向支持与自我判定相一致的信息,而面对分歧观点时,会有意寻找其他信息驳斥异议,这就是证实性偏差。在证实性偏差中,分歧观点的出现被认为是进一步寻求信息和对理解其他观点感兴趣的主要触发因素[17]。当个人试图在团体中达成共识时,会直接与他人意见发生对抗,进而引发建设性冲突。同时,为了说服他人认同自己的观点,学习者会自主增加从多个维度进行信息检索与整合活动,可以激发更多创造性的问题解决方案。因此提出假设:

假设4(H4):证实性偏差对关系冲突有正向影响。

假设5(H5):证实性偏差对任务冲突有正向影响。

假设6(H6):证实性偏差对知识建构有正向影响。

(三)敌对归因偏差

敌对归因偏差是指在个体倾向于将他人行为视为具有敌意的动机或意图,即便该行为是良性的或模棱两可的[18]。Dodge强调敌对归因偏差是攻击性行为形成和发展的重要认知因素[19]。具体而言,当一个人将他人的行为意图解释为敌对时,看到他人呈现出与自己观点不一致的方案,更可能立即将这种行为解释为他是故意要持相反意见,会驱使该人采取积极行动,反过来又导致其他人作出更多的攻击性行为,进一步增强了这种敌意偏差。具有高度敌意归因偏差的个体更有可能将团队中其他成员的建议或评论视为针对自己的敌意,倾向于表现出愤怒、排斥、报复等侵略行为,不利于团队异质性知识的共享与创造。因此提出假设:

假设7(H7):敌对归因偏差对关系冲突有正向影响。

假设8(H8):敌对归因偏差对任务冲突有正向影响。

假设9(H9):敌对归因偏差对知识建构有负向影响。

(四)自我维护偏差

自我维护偏差是指人们倾向于为预期的理想结果承担责任,进行内部归因,如个人特征、能力或努力等,而将失败责任归因于他人的行为或不行为、运气或天气等外部因素。自我维护偏差通常会使个人过度自信,高估个人对积极团队绩效的贡献程度,增加对团队未来绩效改善的期望[20]。同时也会在解决问题的过程中保持既定的惯例。这种主观性的自我良好,在面对任务出现问题或方案效果不理想状况时,会促使学习者为维持自我价值而选择逃避或推卸责任,难以客观认识和看待问题,阻碍了寻求问题解决的创造性知识的生成。因此提出假设:

假设10(H10):自我维护偏差对关系冲突有正向影响。

假设11(H11):自我维护偏差对任务冲突有正向影响。

假设12(H12):自我维护偏差对知识建构有负向影响。

(五)团队冲突

团队冲突是普遍存在且不可避免的,主要包括关系冲突和任务冲突。关系冲突指成员间情感的互不相容,伴随敌对、紧张等对立关系。任务冲突指团队成员对学习任务目标、分工、方案等的认知差异。多数研究表面不同冲突类型与绩效创新有不同联系。魏薇等提出关系冲突显著负向影响团队绩效,而任务冲突可提高决策质量[21]。Wu强调关系冲突会减少人际沟通并削弱信任,对问题解决有负面影响[22]。任务冲突源于学习者对学习任务的分歧,迫使学习者不断审视自我观点,助推团队从冲突性观点中生成创造性知识。关系冲突则使成员间存在不信任的消极情感状态,造成注意力和时间分散到处理人际关系问题上,阻碍探索性创新的实施决策,降低协同共建意愿。因此提出假设:

假设13(H13):关系冲突对知识建构有负向影响。

假设14(H14):任务冲突对知识建构有正向影响。

四、实证研究

(一)研究设计

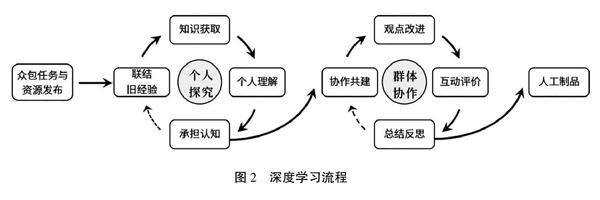

本文基于“支架与联结旧经验—个人理解与承担认知—协作共建与观点改进—互动评价与总结反思—人工制品”的深度学习流程(如图2所示),在众包知识建构环境中开展教学实践[23]。研究面向某高校教育技术学大学生,以“教育数据挖掘与分析”课程学习任务为导向,进行了为期10周的实验。课程结束后向学生发放问卷,以参与深度学习的高校大学生问卷调查数据为分析依据,实证检验假设模型,探究认知偏差、团队冲突和知识建构各要素间的效应作用机制。

(二)研究工具

本研究采用问卷调查法收集相关数据。团队在借鉴并参考国内外多个相关成熟问卷与心理学实验的基础上,结合深度学习情境和专家审核意见进行问卷设计。基于假设模型,该问卷共有23个题项,涉及7个变量,分别为锚定与调整偏差(3个题项)、证实性偏差(3个题项)、敌对归因偏差(4个题项)、自我维护偏差(3个题项)、关系冲突(3个题项)、任務冲突(4个题项)和知识建构(3个题项)。除锚定与调整偏差维度外,问卷采用李克特五分量表,由1(完全不同意)到5(完全同意)来计分。锚定与调整偏差调查是基于两步式经典研究范式,设计了四个问题,用学习者的估计值减去50得到的绝对值即为锚定值。锚定值越大说明学习者受参照点的影响越小。为便于统计分析将锚定值中0~0.1记为5,0.1001~0.2记为4,0.2001~0.3记为3,0.3001~0.4记为2,0.4001~0.5 记为1。研究在线上线下共回收问卷322份,其中有效问卷298份,有效率为92.5%。

(三)结果分析

1. 信效度检验

研究对最终得到的298份有效问卷各题项的样本数据进行信度和效度检验,见表1。结果发现,在信度方面,整体调查问卷的Cronbachs α系数的值为0.930,且模型中七个变量的Cronbachs α系数位于0.85至0.95区间,均大于0.7,表明问卷信度质量较高。同时,各变量组合信度CR值均大于0.7,说明测量模型的内在一致性良好。

在效度方面,KMO值为0.909,Bartlett球形检验的sig值为0.000,表明问卷信度符合研究标准。此外,对7个因子,23个题目项进行验证性因子分析可知,各潜在变量的AVE的开根号值与该潜变量及其他所有潜变量的皮尔森相关之间的关系总体符合判定标准,7个因子对应的AVE值均大于0.5,且因子载荷系数值均大于0.7,说明各因子与测量项之间存在着良好的对应关系,区分效度较好。

2. 测量模型检验

为检验所构建模型拟合程度,本研究采用最大似然估计法(Maximum Likelihood)检验研究模型的整体拟合,选取卡方自由度比(χ2/df=1.327)、拟合优度指数(GFI=0.926)、近似误差均方根值(RMSEA=0.033)、残差均方根(RMR=0.036)、比较拟合指数(CFI=0.987)、不规范拟合指数(TLI=0.984)六个常用指标对模型拟合程度进行判定,各指标均达到了拟合标准,可以判定该模型可以适配。

3. 假设路径检验

假设路径检验分析结果如表2、图3所示。根据数据分析结果可得,有10条路径在统计学上有显著性意义,其中有8条支持原有假设。学习者的锚定与调整偏差和关系冲突(β=-0.111,p=0.086)、知识建构(β=-0.003,p=0.96)之间的路径存在负向影响,且关系不显著,但与任务冲突(β=0.175,p<0.01)具有显著正向影响关系。证实性偏差与关系冲突(β=0.43,p<0.001)、任务冲突(β=0.121,p<0.05)和知识建构(β= 0.238,p<0.001)间的路径关系具有显著正相关。敌对归因偏差与关系冲突(β=0.195,p<0.01)、任务冲突(β=0.261,p<0.001)、知识建构(β=0.164,p<0.01)之间的正向路径关系具有显著性。自我维护偏差与任务冲突(β=0.316,p<0.001)、知识建构(β=0.257,p<0.001)间的路径关系均呈现出显著正相关,但与关系冲突(β=0.013,p=0.865)的关系不显著。此外,关系冲突会对深度学习知识建构带来一定的负向作用,但该作用并无显著性(β=-0.041,p=0.456),而任务冲突会对知识建构(β=0.296,p<0.001)产生显著性正向关系。总体来看,不同的认知偏差直接或间接影响了协同知识建构。证实性偏差、敌对归因偏差与自我维护偏差对知识建构有积极的直接影响,而锚定与调整偏差对知识建构的直接影响不具有显著性,可能以任务冲突为中介间接影响知识建构。

4. 中介效应检验

由上述路径分析可知,关系冲突与知识建构间的路径相关系数未达到显著水平,而其余各变量间的相关系数均具有显著的正向相关关系。因此,本研究仅探究任务冲突在锚定与调整偏差、证实性偏差、自我维护偏差、敌对归因偏差影响知识建构过程中的中介效应,采用Bootstrapping法对深度学习参与者调查样本进行中介效应检验。结果显示,证实性偏差、自我维护偏差和敌对归因偏差与任务冲突之间存在部分中介效应。敌对归因偏差→任务冲突→知识建构的中介效应值为0.169、效果量为30.237%;自我维护偏差→任务冲突→知识建构的中介效应值为0.253、效果量为25.897%;证实性偏差→任务冲突→知识建构的中介效应值为0.194、效果量为14.447%。

五、基于脑科学的深度学习知识建构策略

认知偏差,这一经长期自然选择内化为人类心智技能中的非理性行为,不是一种随机现象,不仅在各种博弈实验中得以验证,而且也通过神经经济学家的多项实验证据定位了绝大部分人类非理性行为的脑区与脑神经机制[24]。从脑科学视角阐释深度学习知识建构过程,在科学全面了解知识建构行为与认知偏差关系的基础上,设计贴合大脑功能与发展规律的建构策略,无疑能充分发挥大脑创新潜能,促进知识协同建构与创新。因此,本研究根据神经科学家Maclean的“三脑一体”模型[25]和马修·利伯曼的人类社交三大驱动力[26],结合结构方程模型及路径分析结果,从社会连接、心理契约、心智解读、自我意识与控制、情绪等不同维度,提出深度学习知识建构策略。

(一)满足学习者的社会连接需求

深度学习使学生合作成为一种必然需求。社会性是人类本质属性之一,心理认知让人们渴望获得社会连接,协同知识建构不仅是知识协同创造的过程,更是在人际交互中实现亲社会性发展的过程。虽然有研究表明高程度的关系冲突与团队绩效呈负相关[21],但在深度学习中,关系冲突对知识建构的负向效应并无显著性。这是因为强相互依存性的学习任务促使学生合作互动朝着更加互惠的目标前进。冲突并不一定导致利己行为,可能会增强人们的直觉反应,对投入与收益的权衡感知不敏感,产生自动化的决策倾向,促使学生更愿意与他人交流并采纳建议[27]。知识建构平台的架构为生生互动提供了支架,满足学生社会脑的发展需求,不断提高社会技能发展的同时,削弱了关系冲突潜在负面影响。

(二)引入奖惩机制,增强心理契约

引入第三方奖惩机制是保障学习行为积极演化,促进知识建构可持续发展的重要方式。行为脑对人行为的控制受到认知脑和情绪脑的联结作用。因个体有限理性,“认知脑”的理性选择过程往往充斥着来自“情感脑”的情感因素。換言之,博弈双方的决策既不是完全理性,也非完全自利。不带剑的契约不过是一纸空文,为实现公共知识协同共享,需引入奖惩程序。在该机制下,脑电theta振荡活动在受损失条件下会被快速激活,个体表现出更强烈的冲突适应效应,可在经历冲突后有效提升认知控制水平,削弱甚至规避消极互惠行为。因此,深度学习知识建构中,在强调自主学习、正向激励的同时,还应不断强化个体利己惩罚,着力构建明确的奖惩体系,杜绝“搭便车”现象、“螃蟹式”工作方式对团队知识产出的负面影响,增强对任务过程和他人知识贡献的认识,促进知识协同建构的良性发展。

(三)重视心智解读能力的训练与提高

在协同解决复杂问题中,对他人思想和行为进行合乎逻辑的理解和推断,是保持合作连接、增强认知偏差正向影响的能力。人类大脑中心智化系统和镜像神经元,承担着对自我和他人心理状态归因的重大责任。协同建构是一个充满无限变量的过程,异质性知识的复杂多变,使得学习者在知识共享与冲突沟通中时刻准备着透过心智化“镜头”,去观察和解读行为背后的思想,同时,也依赖自身经验与认知,透过镜像机制实现情境“模仿”。因此,提高心智解读能力,学习者需不断积累专业知识素养,借助他人学习经验提高判断力,还应时刻内省自我知识体系,避免过度臆测,以面对新学习困境时,更精准、快速预判出各种可能性的创新解决方案。

(四)关注自我意识,强化自我控制

良好的自我意识有助于拥有学习的内控力和内驱力,激励知识体系的持续改进与创新。近乎普遍的自我利益规范会在各种情境中显著影响人类行动和观点,但认知偏差并不一定会破坏知识建构中的交流和集体凝聚力,可将其视为拥有控制感的一种工具,这实际上也是集体共有的一种文化意识形态。在动态知识建构博弈中,双方根据自身意愿选择博弈策略,当学习者意识到共享行为可以为自身和他人带来利益时,大脑的奖赏系统被激活,刺激协同建构行为的持续发生。一方面团队广泛的知识库,能够让学习者感知到共享为自己带来的利益;另一方面自己也在帮助他人的过程中意识到自身独特价值,伴随着奖励的获取,主动性和积极性持续增加,从而形成良性循环,助力团队和谐共赢。

(五)创设积极情绪的学习氛围

良好的情绪能促进内啡肽、多巴胺等神经递质的释放,实现对信息的注意偏向和知识的认知加工。大量的神经科学实验证实了情绪脑与认知脑之间存在着复杂的交互作用,影响着学习者的学习思维和行为活动[28]。具有排斥焦虑感的学习氛围,易给学习者带来持久的负性学习动机,杏仁核等情绪性脑区都会长期处于激活状态,产生消极情绪。而信任和谐的氛围可激活个体的眶额皮层,促使积极情绪的形成,增强注意力并促进创造性问题解决。这使人们以自愿和积极的方式进行知识沟通与思维碰撞,减少胁迫、奖惩等外部激励措施的作用,降低博弈成员选择策略时存在的时滞效应,尽可能缩短达到纳什均衡的周期,对学习者自身发展和团队集体智慧生成均是双赢的局面。

六、结 论

认知偏差在深度学习知识建构中普遍存在,学习者行为决策中非理性的系统性偏差在协同共建的博弈过程中充分体现。为确保知识建构行为的有效发生,本研究从认知偏差这一客观存在的问题出发,运用演化博弈理论分析了知识建构中机会主义行为的发生受认知偏差的影响,并探讨了认知偏差对深度学习知识建构的具体作用机制,检验了任务冲突的中介作用。结果表明,认知偏差直接或间接正向影响了知识建构,且任务冲突对促进知识建构具有显著的积极影响。最后,基于脑科学对认知偏差的阐释,从社会连接、心理契约、心智解读、自我意识与控制、情绪等五个方面提出了深度学习知识建构策略,旨在揭示协同知识建构过程的“黑箱”,推动深度学习科学化发展。然而,本研究存在一定的局限性。研究仅使用五点量表来对学生的认知偏差进行测量,由于自我报告的调查可能会引起受访者的潜在偏见和证明其行为合理性的愿望,未来期望通过新兴的脑成像技术,如利用功能性近红外光谱技术测量知识建构策略的脑活动差异,探索策略实施的时序效应;将磁共振成像应用于认知偏差倾向与脑内默认模式网络激活水平的相关性分析等,分析不同类型认知偏差对知识建构的作用脑区及神经机制研究,有助于更深入了解学习者学习状态与认知水平,开发大脑潜能,促进学生深度学习。

[参考文献]

[1] 李松林, 贺慧, 张燕.深度学习设计:模板与示例[M]. 四川:四川师范大学电子出版社, 2020: 352.

[2] SCARDAMALIA M, BEREITER C. An architecture for collaborative knowledge building[J]. Springer berlin heidelberg, 1992(84): 41-66.

[3] 宋宇, 鄔宝娴, 郝天永. 面向知识建构的课堂对话规律探析[J]. 电化教育研究, 2021, 42(3): 111-119.

[4] HONG H Y, MA L, LIN P Y, et al. Advancing third graders' reading comprehension through collaborative knowledge building: a comparative study in Taiwan[J]. Computers & education, 2020(157): 103962.

[5] 晋欣泉, 姜强, 赵蔚. 基于众包的反思性学习模式设计与实践——面向深度学习的课堂教学结构化变革研究之三[J]. 现代远距离教育, 2020(2): 32-42.

[6] TVERSKY A, KAHNEMAN D. Judgment under uncertainty: heuristics and biases[J]. Science, 1978, 185(4157): 17-34.

[7] DROR I E. Biases in forensic experts[J]. Science, 2018, 360(6386): 243.

[8] JIA X, LYNCH A, HUANG Y, et al. Anthropogenic biases in chemical reaction data hinder exploratory inorganic synthesis[J]. Nature, 2019, 573(7773): 251-255.

[9] SIMON H A. A behavioral model of rational choice, in models of man, social and rational: mathematical essays on rational human behavior in a social setting[M]. New York: Wiley, 1957.

[10] GIGERENZER G, GOLDSTEIN B D. Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality[J]. Psychological review, 1996, 103(4): 650-669.

[11] FARROKHNIA M, PIJEIRA-D?魱AZ H J, NOROOZI O, et al. Computer-supported collaborative concept mapping: the effects of different instructional designs on conceptual understanding and knowledge co-construction[J]. Computers & education, 2019(142):103640.

[12] 李海峰, 王炜. 经验认知冲突探究法——一种翻转课堂模式下的深度协作知识建构学习策略探索[J]. 电化教育研究, 2020, 41(1): 99-106,121.

[13] SANTOS F P, SANTOS F C, PAIVA A, et al. Evolutionary dynamics of group fairness[J]. Journal of theoretical biology, 2015(378): 96-102.

[14] 易余胤. 基于演化博弈论的企业合作与背叛行为研究[M]. 北京:经济科学出版社, 2010.

[15] 李斌, 徐富明, 张军伟, 等. 内在锚与外在锚对锚定效应及其双加工机制的影响[J]. 心理科学, 2012, 35(1): 171-176.

[16] ANTONACCI A C, DECHARIO S P, ANTONACCI C, et al. Cognitive bias impact on management of postoperative complications, medical error, and standard of care[J]. Journal of surgical research,2021(258):47-53.

[17] SCHWIND C, BUDER J, CRESS U, et al. Preference-inconsistent recommendations: an effective approach for reducing confirmation bias and stimulating divergent thinking?[J]. Computers & education, 2012,58(2):787-796.

[18] ADAMS S H, JOHN O P. A hostility scale for the California Psychological Inventory: MMPI, observer Q-sort, and big-five correlates[J]. Journal of personality assessment, 1997, 69(2): 408-424.

[19] DODGE K A. Social cognition and children's aggressive behavior[J]. Child development, 1980(51): 162-170.

[20] LIBBY R, RENNEKAMP K. Self-serving attribution bias, overconfidence, and the issuance of management forecasts[J]. Journal of accounting research, 2012, 50(1): 197-231.

[21] 魏薇, 房儼然, 李剑南, 等. 冲突对绩效的影响:个体、团队宜人性的调节作用[J]. 心理学报,2020, 52(3):345-356.

[22] WU G, LIU C, ZHAO X, et al. Investigating the relationship between communication-conflict interaction and project success among construction project teams[J]. International journal of project management, 2017, 35(8): 1466-1482.

[23] 姜强, 药文静, 赵蔚, 等. 面向深度学习的动态知识图谱建构模型及评测[J]. 电化教育研究, 2020, 41(3): 85-92.

[24] CAMERER C F. Neuroeconomics: using neuroscience to make economic predictions[J]. Economic journal, 2010, 117(519): 26-42.

[25] 斯普伦格. 脑的学习与记忆[M]. 北京师范大学脑科学与教育应用研究中心, 译. 北京:中国轻工业出版社, 2005.

[26] 马修·利伯曼. 社交天性:人类社交的三大驱动力[M]. 贾拥民,译. 杭州:浙江人民出版社, 2016.

[27] 杨群, 李煜, 孙得琳, 等. 应激对风险和社会决策的影响[J]. 心理科学进展, 2016, 24(6): 974-984.

[28] 张玉孔, 郎启娥, 胡航, 等. 从连接到贯通:基于脑科学的数学深度学习与教学[J]. 现代教育技术, 2019, 29(10): 34-40.