电针在不同时机介入治疗周围性面瘫疗效及安全性的Meta分析

2021-09-26向祥清胡赵军高兴亮

向祥清,胡赵军,高兴亮

1.湖北民族大学(湖北 恩施 445000)

2.恩施土家族苗族自治州中心医院(湖北 恩施 445000)

周围性面瘫,又称Bell麻痹(Bell’s Palsy),临床表现为以一侧的表情肌瘫痪为主,部分患者还可出现舌前2/3味觉障碍。临床上将周围性面瘫分为急性期、静止期和恢复期3个时期,多采用分期治疗[1]。针刺作为临床治疗周围性面瘫的首选手段之一,疗效确切,但长期以来关于电针治疗该病的介入时机存在较大争议[2-3]。本研究将国内外电针在不同时机介入周围性面瘫的临床研究文献进行质量评价及Meta分析,以期为临床实践提供循证医学依据。

1 资料与方法

1.1 文献检索策略计算机检索中国知网(CNKI)、万方(Wanfang)、中国生物医学文献数据库(SinoMed)、维普(VIP)、PubMed及Cochrane图书馆(Cochrane Library)等国内外数据库。中文以“周围性面瘫”“面神经炎”“贝尔氏麻痹”“贝尔氏面瘫”“特发性面神经炎”“电针”“随机”等作为检索词,英文以“Bell’s Palsy”“peripheral facial palsy”“facial paralysis”“facial neuritis”“Electroacupuncture”等作为检索词,在以上数据库中进行检索,检索年限为各库建库至2020年12月31日。

1.2 文献入组标准

1.2.1 纳入标准 ①研究类型为临床随机对照试验;②符合周围性面瘫的诊断标准,且具有基线可比性;③符合《内科疾病诊断标准》上的临床分期标准:急性期1~7 d,静止期8~20 d,恢复期21~70 d[4];④干预措施:治疗组急性期即介入电针,且电针选穴必须包含面部腧穴;对照组在急性期给予除电针以外的常规治疗,或设为空白对照,静止期、恢复期与治疗组完全相同;⑤有明确的疗效观察指标。

1.2.2 排除标准 ①非临床随机对照研究;②文献为综述、专家经验总结、理论研究、动物实验或重复发表等文献;③不符合周围性面瘫的诊断标准,如中枢性面瘫、创伤性面瘫等;④不符合《内科疾病诊断标准》上的临床分期标准,治疗组在发病7 d之后才加入电针治疗;⑤不同电针刺激时间、不同波形等对比研究;⑥缺乏试验数据或缺乏观察指标的研究。

1.3 文献质量评估运用RevMan 5.3软件中的风险评估工具对纳入研究进行风险偏倚评估。主要从以下几项评估:选择偏倚、实施偏倚、测量偏倚、失访偏倚、发表偏倚、其他偏倚等,并按照“高风险”“未知风险”“低风险”对纳入文献进行评判。以上均由2名研究者独立进行,完成后交叉核验结果,如有分歧则请第三方判定。

1.4 统计学处理采用RevMan 5.3软件对纳入文献进行Meta分析,二分类变量采用比值比(Odds ratio,OR)分析,连续型变量则采用加权标准差(WeightedMeanDifference,WMD)分析,两者均采用95%CI(Confidence interval,CI)作为可信区间,以P<0.05为差异有统计学意义。发表性偏倚采用“漏斗图”分析纳入文献的发表性偏倚情况。

2 结果

2.1 文献检索结果通过计算机检索,最终共获得相关文献785篇,中文文献729篇,英文文献56篇,排除重复文献后,进一步浏览文献标题、摘要及全文后最终纳入文献9篇。检索及筛选流程见图1。

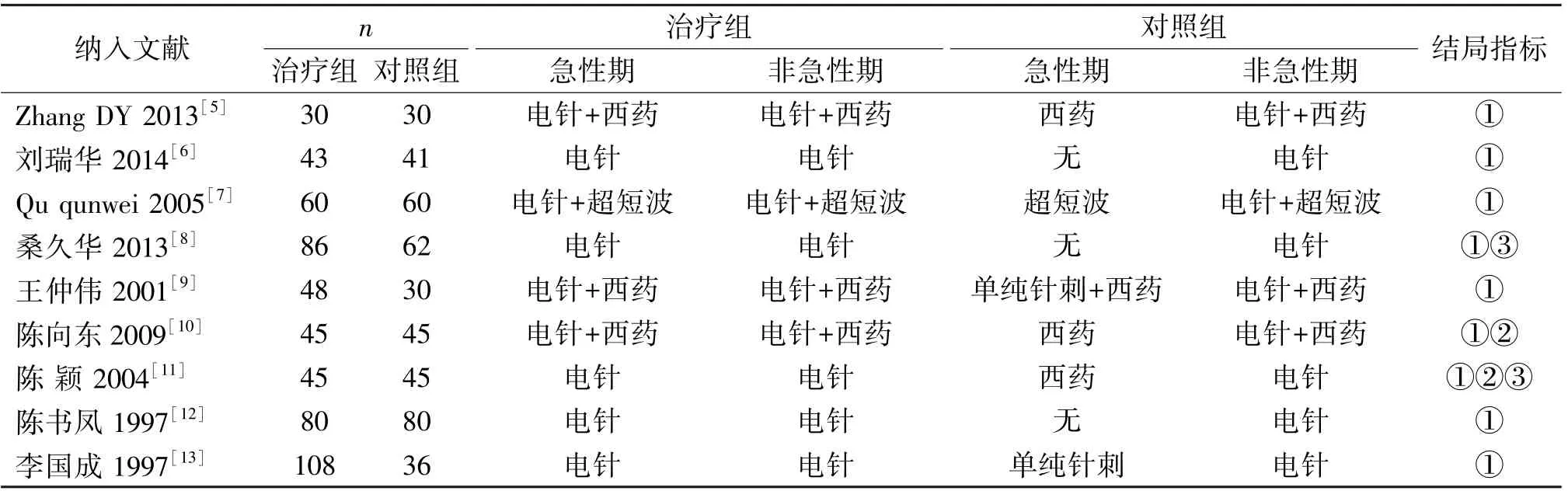

2.2 纳入文献基本特征本研究共纳入9篇文献,皆为公开发表文献,共计974例病例,治疗组545例,对照组429例,见表1。

表1 电针在不同时机介入治疗周围性面瘫的临床研究的基本特征

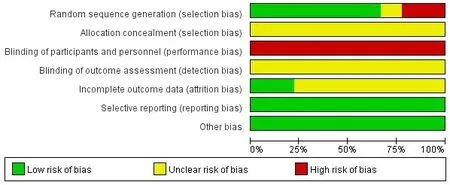

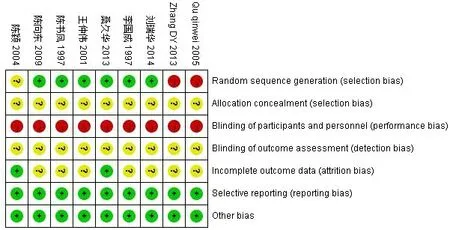

2.3 纳入文献质量评价纳入9篇文献中,有8项[5-11、13]研究使用了随机分组法,其中有2[5、7]项研究按就诊顺序分组,1项[11]未提及;纳入9篇文献均未提及盲法、分配隐藏;有1项研究报告了病例失访的具体内容,余均未提及;所纳入研究均提及基线 一致性,见图2、图3。

图2 纳入文献偏倚风险图

图3 纳入文献偏倚风险总结

2.4 Meta分析结果

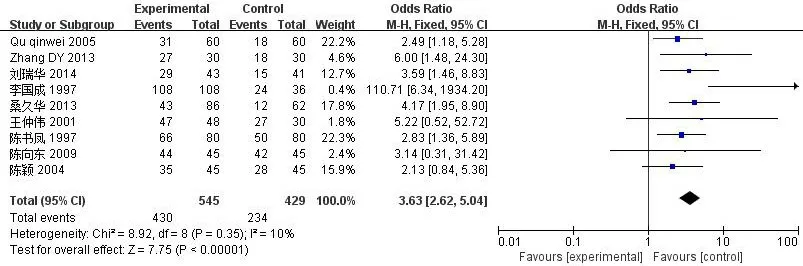

2.4.1 治愈率 共纳入9项[5-13]研究,对两组治愈率进行异质性检验,两组不存在异质性(χ2=8.92,P=0.35,I2=10%),故采用固定效应模型进行Meta分析,结果显示:OR=3.63,95%CI(2.62,5.04),菱形全部位于垂线右侧,整体效果检验Z=7.75,P<0.00001,周围性面瘫急性期介入电针治愈率高于非急性期介入治愈率,见图4。

图4 电针在不同时机介入治疗周围性面瘫的治愈率Meta分析森林图

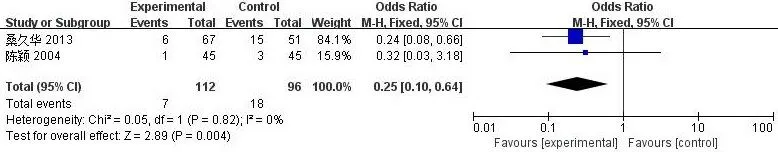

2.4.2 随访6个月后遗症发生率 临床上一般将面肌痉挛、面肌萎缩、联带运动、鳄鱼泪视为面瘫后遗症,纳入9项研究中有2项[8、11]研究报道了随访6个月后遗症发生情况,两组不存在异质性(χ2=0.05,P=0.82,I2=0%),采用固定效应模型分析,结果显示:OR=0.25,95%CI(0.10,0.64),效应检验值Z=2.89,P<0.05,治疗组随访6个月后遗症发生率低于对照组,见图5。

图5 随访6个月后遗症发生率Meta分析森林图

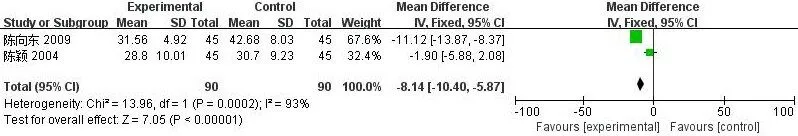

2.4.3 痊愈所需时间 纳入文献中有2项[10-11]研究统计了痊愈所需时间,采用加权标准差(WMD)分析,结果显示:治疗组痊愈所需时间少于对照组[MD=-1.84,95%CI(-10.04,-5.87),Z=7.05,P<0.00001],见图6。

图6 痊愈时间Meta分析森林图

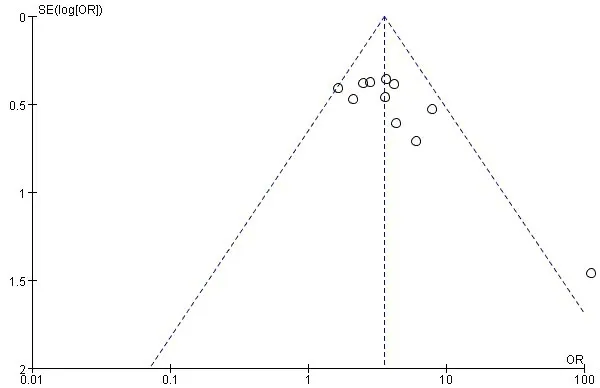

2.4.4 偏移性分析 对两组的临床治愈率进行偏倚性分析,漏斗图显示两组的效应值相对集中在图形中顶部,基本对称分布,表明该研究基本不存在偏倚,见图7。

图7 电针在不同时机介入治疗周围性面瘫的治愈率发表偏倚漏斗图

3 讨论

周围性面瘫属于中医的“口僻”“口眼歪邪”等范畴。目前,对于周围性面瘫的病因仍未十分明确,现代医学认为可能和病毒感染、自身免疫功能异常、肿瘤等因素有关[14]。中医学认为此病是由于机体正气亏虚,风寒或风热等外邪乘虚侵袭人体面部经络,致使气血闭阻、经筋失养所致。电针作为临床上治疗周围性面瘫的首选方法之一,应用广泛,但临床上对电针介入的时机一直存在较大争议。

本研究通过对电针介入周围性面瘫时机的治愈率、随访6个月后遗症发生率、治愈所需时间、不良反应等指标进行了系统评价。结果表明电针在周围性面瘫急性期介入可有效提高临床治愈率、降低后遗症发生率、减少痊愈所需时间。

本研究也还存在一定的局限性:①所纳入文献质量均比较低,其中有2篇[5、7]文献提及按就诊顺序分组,余下研究均未提到具体的随机方法,所纳入文献均未提及盲法及分配方案隐藏,影响研究结果的论证强度;②检索发现,目前对于电针治疗周围性面瘫介入时机的临床研究文献较少,缺乏多中心、大样本的临床随机对照实验研究;③除了电针介入时机,还有电针刺激量、波形选择等因素可能会对研究结果产生一定的影响,所纳入文献中没有统一的标准;④对于电针治疗周围性面瘫的作用机制,尤其是在不同时机发挥不同疗效的机制,仍需要进一步研究阐述。

因此,电针在急性期即介入治疗周围性面瘫是安全有效的,可以提高临床治愈率、降低后遗症的发生、减少痊愈所需时间,但仍须更多更高质量的研究来进一步验证。