累及后柱的胫骨平台多柱骨折内固定疗效研究

2021-09-23刘旭高先亭杨太明

刘旭,高先亭,杨太明

(南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 骨科,江苏 宿迁)

0 引言

胫骨平台骨折是骨科常见的骨折之一,其分型系统较多[1-2],其中应用最广泛的是Schatzker 等[3]于1993 年提出的分型:Ⅰ型,外侧平台劈裂骨折;Ⅱ型,外侧平台的塌陷劈裂;Ⅲ单纯的外侧平台塌陷;Ⅳ内侧平台骨折;Ⅴ型,双髁骨折;Ⅵ双髁骨折合并干骺端骨折。Schatzker 分型的不足之处在于:(1)仅基于X 线的二维判断,缺少CT 对骨折的进一步细化;(2)对于部分骨折治疗方案的指导性不够,比如胫骨平台后外侧或后内侧冠状面的劈裂骨折,如果仅简单地归于内侧或外侧平台骨折,选取内外侧钢板,则不能很好地固定骨折。因此,罗从风等[4]于2009 年提出了胫骨平台的三柱理论,该理论把胫骨平台分为三个区域,完善了对于胫骨平台后柱骨折的认知,为选择合适的内固定提供了可靠的参考。基于三柱理论,当患者出现多柱联合骨折时,胫骨平台会出现各个层面的骨折线,单一内固定往往不能兼顾冠状位与矢状位的骨折线,需要联合内固定治疗方可增加固定的可靠性。本研究旨在以胫骨平台三柱理论为指导,研究累及后柱的多柱胫骨平台骨折的内固定方案选择,并随访其治疗效果。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:经X 线及CT 诊断为胫骨平台多柱骨折

排除标准:(1)血管、神经损伤;(2)伴有膝关节韧带损伤;(3)伴有骨筋膜室综合征;(4)开放性骨折;(5)下肢深静脉血栓形成。

1.2 一般资料

2017~2020 年本院收治的胫骨平台多柱骨折患者共有21例符合上述标准。男14 例,女7 例,平均年龄(45.14±9.60)岁。三柱分型:内侧+后侧柱11 例,内侧+外侧+后侧柱3 例,外侧+后侧柱7 例。

1.3 手术方法

患者取漂浮体位,麻醉成功后,常规铺单,上止血带记时。取后内侧切口,长约10 cm,逐层切开皮肤、皮下组织。暴露腓肠肌内侧头并向外侧牵开,暴露后内侧骨折,清理复位骨折断端,放置“T”形钛板,钻孔、测深、拧入螺钉固定。变换体位为仰卧位,取膝关节前外侧切口,长约15 cm,逐层切口皮肤、皮下组织,电凝止血,暴露胫骨外侧平台,见骨折呈粉碎性,关节面塌陷,清理骨折端,撬拨复位骨折,胫骨前外侧放置L 形合适长度钛板,钻孔、测身、拧入合适长度螺钉固定。单纯后内及后外骨折,选取传统T 形接骨板,后外联合后内骨折,选取非对称长T 形接骨板。直视及透视下显示骨折复位固定满意,完成固定。冲洗、止血,骨折端置入骨诱导材料1 g,内外侧切口各放置引流管1 根,2-0 可吸收线缝合皮下,皮钉固定皮肤,无菌敷料包扎。术后处理:换药,第2天拔除引流管;预防感染;下肢深静脉血栓预防:指导患者行踝泵运动,双下肢气压泵治疗,静脉抗凝药物应用;功能锻炼:患肢1 周内行等长收缩锻炼,2~4 周膝关节屈伸锻炼,4 周后根据X 线复查结果逐渐负重;健侧肢体行关节屈伸锻炼。

1.4 评价标准及统计学方法

观察指标:Rasmussen 膝关节解剖评分,HSS 评分,膝关节屈伸角度,膝关节内翻角度。术后与末次随访胫骨平台影像学测量参数的比较采用配对样本t检验。

2 结果

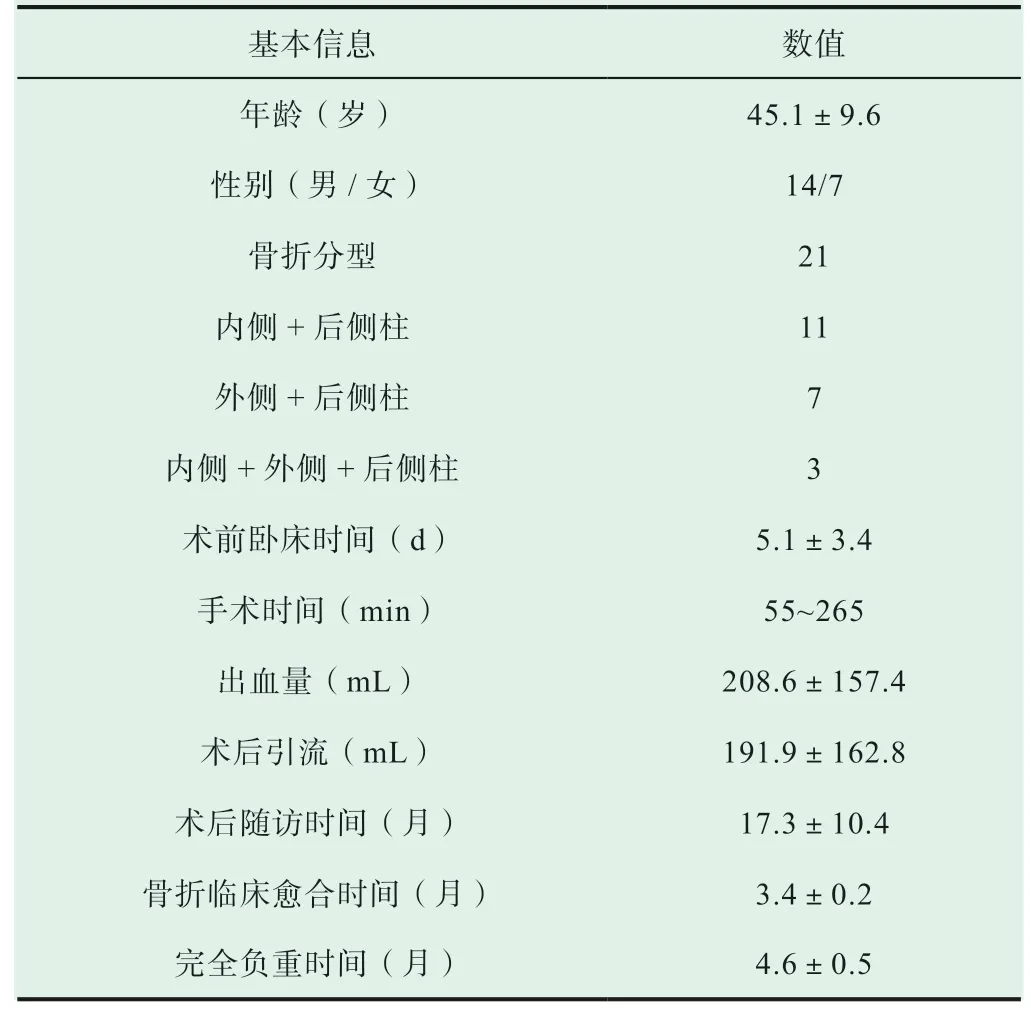

所有患者手术顺利。随访时间6~38个月,平均(17.3±10.4)个月;手术时间55~265 min,平均(156.04±57.85)min;术中出血50~800 mL,平均(208.5±157.4)mL;术后引流20~600 mL,平均(191.90±162.79)mL;骨折临床愈合时间3~5 个月,平均(3.4±0.2)个月;完全负重时间4~7 个月,平均(4.6±0.5)个月,见表1。

表1 患者及手术基本信息(,n)

表1 患者及手术基本信息(,n)

所有患者均未发生下肢深静脉血栓,其中一例患者术后切口持续渗液,考虑脂肪液化,给予持续换药处理,术后28 d好转,余20 例病人切口愈合良好。另一例患者由于出血较多,输血4.5 U。轻度疼痛者7 例,10 例无明显疼痛,4 例中度疼痛,无疼痛严重者。膝关节活动度90°左右者4 例,有8 例拥有正常活动度,其余活动度在115°~125°。HSS 评分优良率95.2%,Rasmussen 膝关节解剖评分优良率100.0%(见表2)。

表2 胫骨平台术后功能及解剖学评分(n,%)

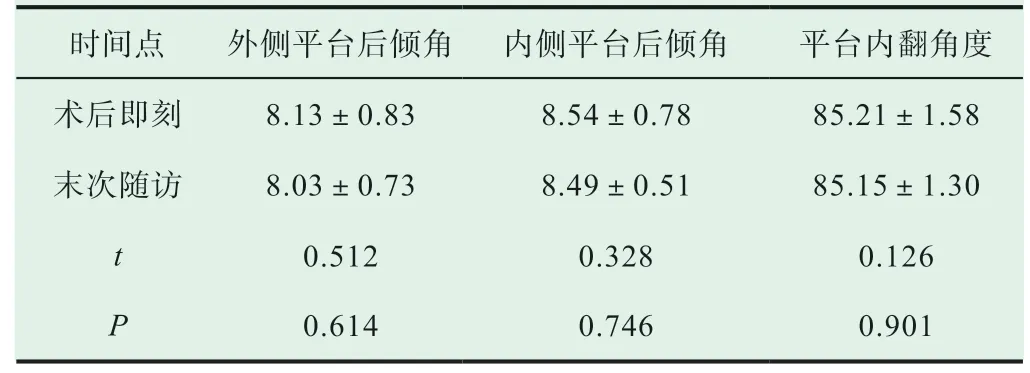

患者末次随访外侧平台后倾角、内侧平台后倾角、平台内翻角度与术后相比无明显统计学差异,见表3。

表3 患者术后与末次随访影像测量结果()

表3 患者术后与末次随访影像测量结果()

研究中典型病例系后侧+前外侧平台骨折,采取前外侧+后侧“T”形接骨板,术中复位良好,关节面平整,术后膝关节功能良好(见图1)。

图1 胫骨平台典型病例

3 讨论

3.1 手术分型

胫骨平台骨折长由高能量外伤导致,可形成各解剖面的复杂骨折。最经典的Schatzker 分型仅简单地把胫骨平台区分为内中外三个区域,不能为入路及内固定的选择提供更为精确的指导。AO 分型中的关节外骨折并非胫骨平台骨折,部分关节内骨折仅定义了骨折的类型是劈裂还是压缩,完全关节内骨折仅定义了是否粉碎,而骨折线的走向,骨块的位置未给予区分。分柱理论重点关注了后侧的骨折块,常用的前外侧切口+外侧钢板无法提供后侧骨块的可靠固定。因此分柱理论首先指导了切口的选择:后方骨块需要辅助后侧切口;其次指导了内固定的选择:垂直于骨折线的螺钉可以提供最可靠的固定。从后内侧切口暴露后外侧骨块相对困难,因此区分后方骨块是后外还是后内显得很有必要。本文采用胫骨平台的分柱理论来指导切口及内固定的选择。

3.2 手术切口的选择

胫骨平台骨折的切口中,最常用的是前外侧切口,对于周围血管、神经的干扰较小,可以轻松暴露胫骨前外侧。但是对于胫骨后外侧的暴露存在较大困难。后侧入路中,最常见的是后内侧入路,牵开腓肠肌内侧头后,可对胫骨平台的双髁进行暴露[5]。但是通过后内侧入路暴露后外侧柱存在一定困难,过度的牵拉会损伤肌肉及腘窝血管、神经。针对后外侧骨折众多学者提出了不同的手术入路[6-9]。有学者采用后外联合后内入路治疗胫骨平台后侧骨折,获得了很好的暴露,同时创伤水平较低。后外侧的腓骨近端截骨入路能够提供较大的手术视野[10-11],但是存在腓骨不愈合,固定不可靠,软组织牵拉等风险。有学者[12-13]采用后正中或后侧S形入路同时解剖腘窝血管神经来分别暴露胫骨平台后外及后内侧,但剥离范围大,软组织损伤较重。本研究采用了前外侧联合后内侧切口来处理胫骨平台多柱骨折,大多数获得了良好的暴露。

3.3 内固定方式的选择

最坚强的内固定是螺钉完全垂直于骨折线的内固定。当胫骨平台外髁骨折时,一般选用胫骨前外侧L形接骨板。内侧髁或后内侧平台骨折时采用T形接骨板固定。当胫骨平台出现冠状位后侧骨块时,外侧或内侧接骨板的螺钉平行于骨折线,或与骨折线成较小的锐角,此时的固定是极不可靠的。需要在胫骨的后外或后内侧放置接骨板,可选用传统的T形接骨板。本研究中,某公司的非对称性长T形接骨板对于后外侧联合后内侧骨折有着出色的固定效果。T形接骨板放置在后内侧柱,它伸展出的外侧臂较长,内侧臂较短,较长的外侧臂可以延伸至胫骨平台后外侧,起到同时固定后内及后外侧骨折的作用。

综上所述,在胫骨平台分柱理论的指导下,行前内及后外侧联合切口暴露胫骨平台骨折,分柱进行处理,垂直于骨折线行内固定治疗,可有效固定胫骨平台骨折,且可获得良好的远期功能恢复。非对称性长T形钢板的长臂可从胫骨平台后内侧向后外侧延伸,可同时固定后内及后外侧骨块,固定效果良好。